高中地理人教版(2019)选择性必修1 2.2.2构造地貌的形成-板块运动与地貌课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)选择性必修1 2.2.2构造地貌的形成-板块运动与地貌课件(共38张ppt) |  | |

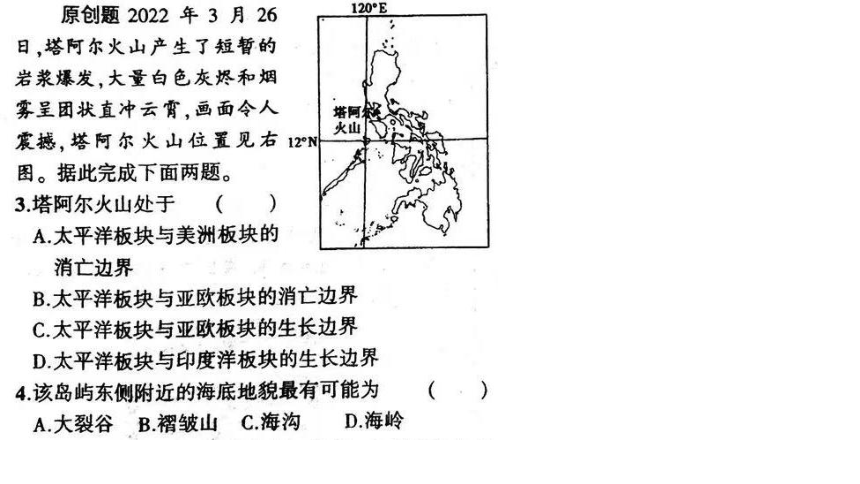

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-25 10:16:02 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

2.2 构造地貌的形成

——板块运动与地貌

学习目标:

1.结合实例,认识板块运动对全球尺度地表形态的影响。

2.以山地对交通的影响为例,认识构造地貌对人类生产、生活的影响。

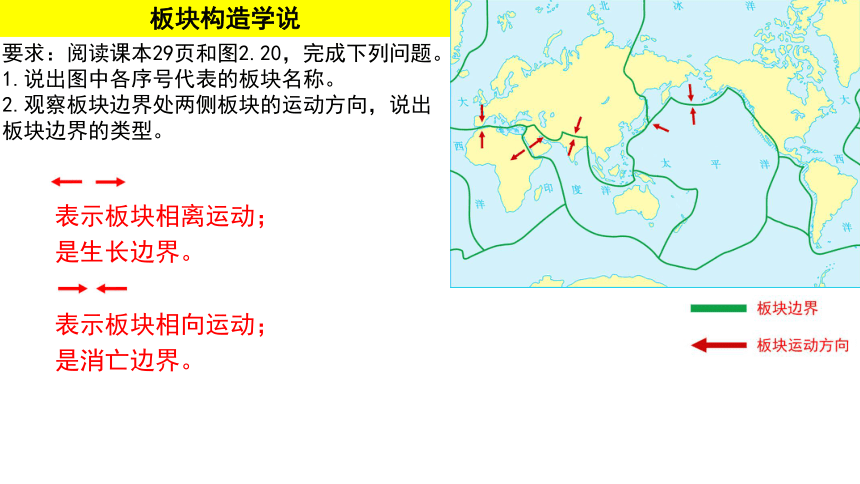

板块构造学说

要求:阅读课本29页和图2.20,完成下列问题。

1.说出图中各序号代表的板块名称。

2.观察板块边界处两侧板块的运动方向,说出板块边界的类型。

表示板块相离运动;

是生长边界。

表示板块相向运动;

是消亡边界。

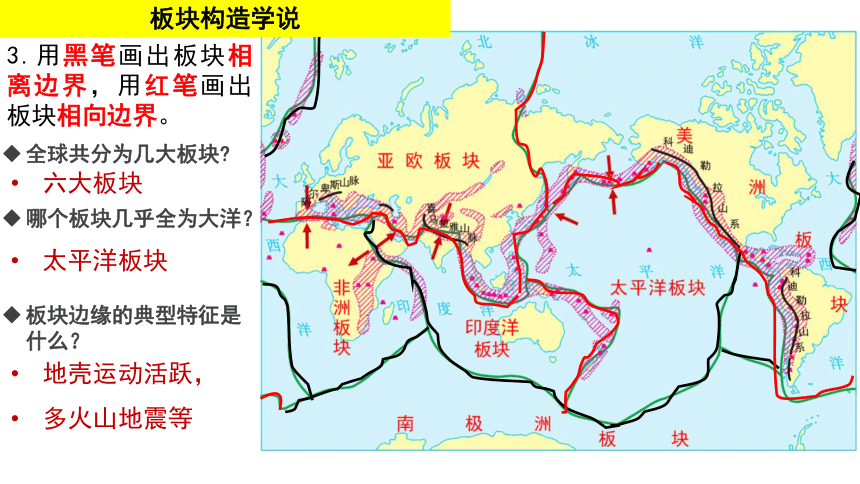

3.用黑笔画出板块相离边界,用红笔画出板块相向边界。

板块构造学说

全球共分为几大板块

哪个板块几乎全为大洋?

板块边缘的典型特征是什么?

六大板块

太平洋板块

地壳运动活跃,

多火山地震等

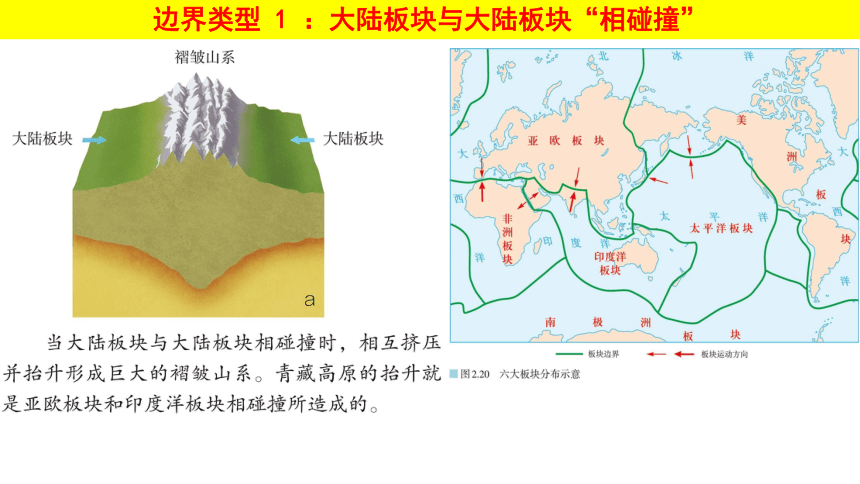

边界类型 1 :大陆板块与大陆板块“相碰撞”

边界类型 2 :大陆板块与大洋板块“相碰撞”

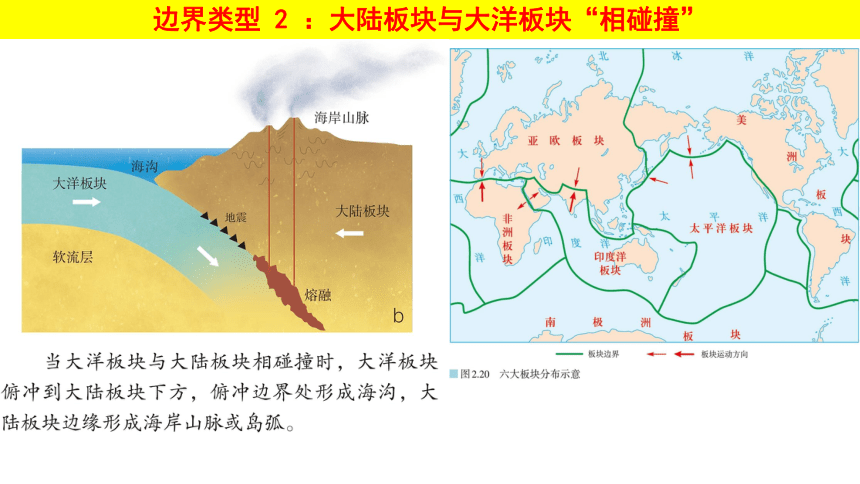

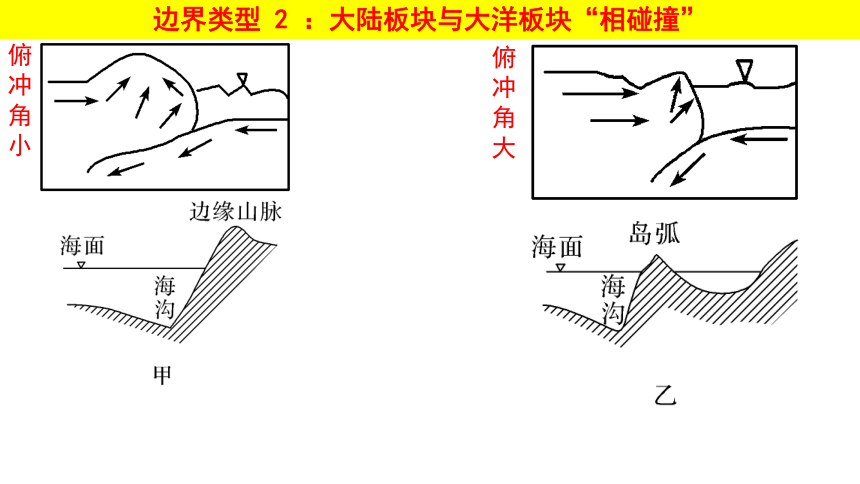

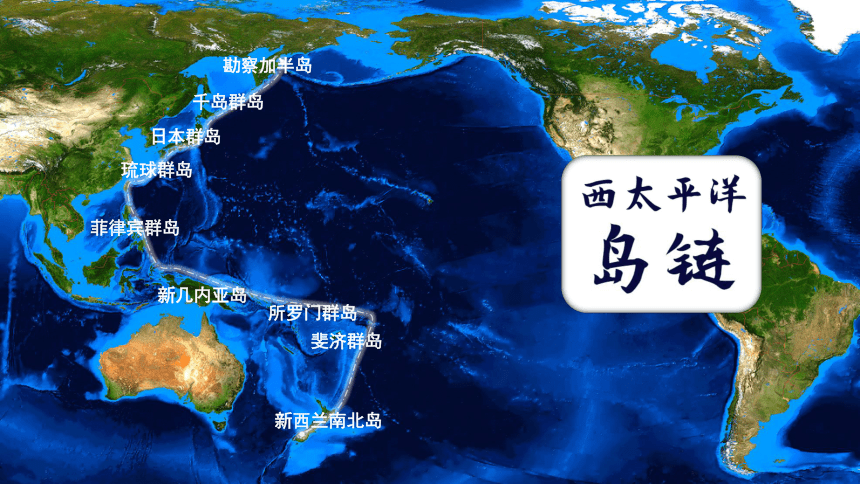

边界类型 2 :大陆板块与大洋板块“相碰撞”

俯冲角小

俯冲角大

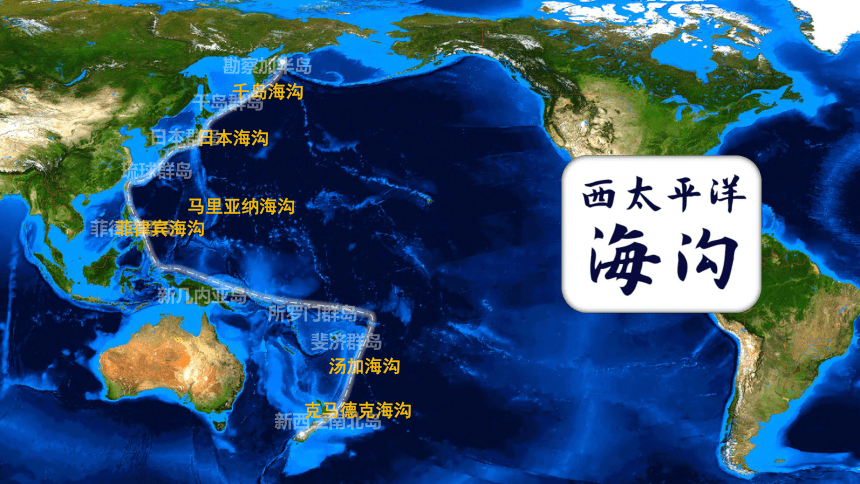

勘察加半岛

日本群岛

千岛群岛

琉球群岛

菲律宾群岛

新几内亚岛

所罗门群岛

斐济群岛

新西兰南北岛

勘察加半岛

日本群岛

千岛群岛

琉球群岛

菲律宾群岛

新几内亚岛

所罗门群岛

斐济群岛

新西兰南北岛

千岛海沟

日本海沟

菲律宾海沟

马里亚纳海沟

汤加海沟

克马德克海沟

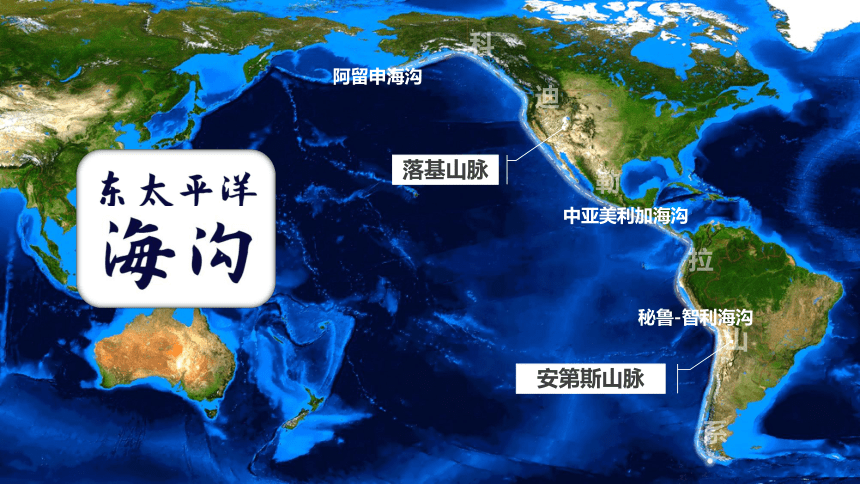

阿留申海沟

中亚美利加海沟

秘鲁-智利海沟

安第斯山脉

落基山脉

科

迪

勒

拉

山

系

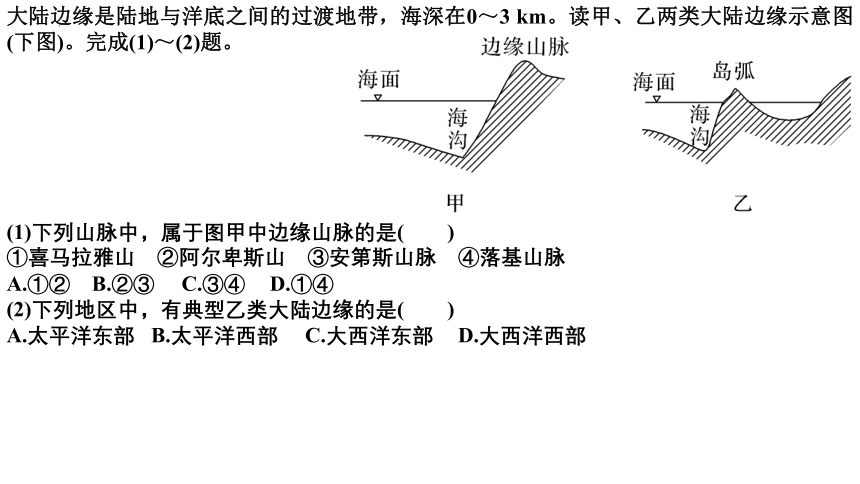

大陆边缘是陆地与洋底之间的过渡地带,海深在0~3 km。读甲、乙两类大陆边缘示意图(下图)。完成(1)~(2)题。

(1)下列山脉中,属于图甲中边缘山脉的是( )

①喜马拉雅山 ②阿尔卑斯山 ③安第斯山脉 ④落基山脉

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2)下列地区中,有典型乙类大陆边缘的是( )

A.太平洋东部 B.太平洋西部 C.大西洋东部 D.大西洋西部

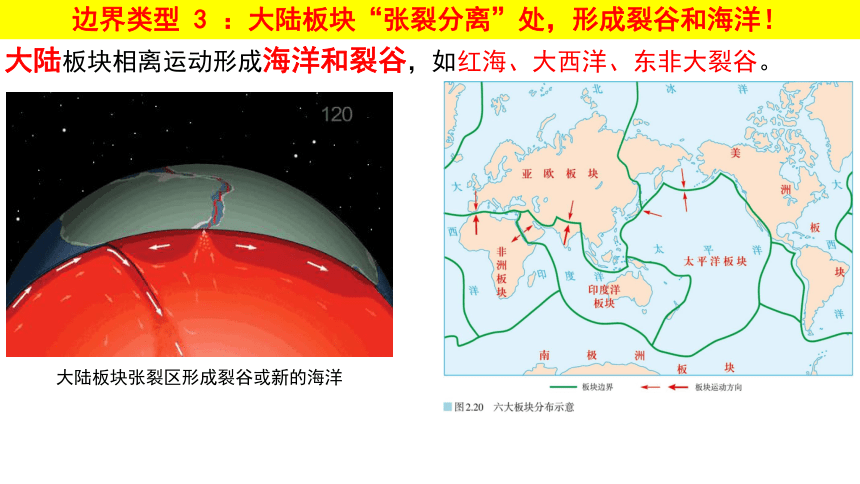

边界类型 3 :大陆板块“张裂分离”处,形成裂谷和海洋!

大陆板块相离运动形成海洋和裂谷,如红海、大西洋、东非大裂谷。

大陆板块张裂区形成裂谷或新的海洋

非洲板块与印度洋板块相离运动

非洲大陆上形成大裂谷,东非大裂谷,裂谷积水成湖,形成断裂构造湖,如维多利亚湖,坦葛尼喀湖,马拉维湖

红海海域板块张裂,面积增加

阿拉伯板块

非洲板块

红

海

东非大裂谷

印度洋

维多利亚湖

坦葛尼喀湖

马拉维湖

边界类型 3 :大陆板块“张裂分离”处,形成裂谷和海洋!

世界大陆最大断裂带

东非大裂谷

“地球伤疤”

非洲板块和印度洋板张裂拉伸

地壳发生大断裂,从而形成裂谷

地下熔岩涌出形成了高大的熔岩高原

红海是非洲东北部和阿拉伯半岛之间的狭长海域。早在2000万年前,阿拉伯半岛整体还与非洲大陆连在一起,红海自然也不存在。之后,阿拉伯半岛从非洲板块中分裂出来,它们之间形成裂谷带。大陆继续开裂,裂谷变长变深,成为带有通向大洋出口的海峡。红海还在不断扩张,有人预测几千万年后红海将成为新的大洋。

案例:红海的形成及扩张

边界类型 4 :大洋板块“张裂分离”处,形成海岭!

中大西洋海岭

大西洋-印度洋海岭

西南印度洋海岭

中印度洋海岭

东南印度洋海丘

太平洋-南极洲海岭

东太平洋海丘

智利海岭

边界类型 4 :大洋板块“张裂分离”处,形成海岭!

①大洋板块“张裂分离”处,有一条巨大的开裂,岩浆从这里涌出,冷却凝固形成新的岩石(喷出岩);

②岩浆不断喷出、不断冷却凝固,在海底堆积形成“海岭”;

③出露海面的海岭成为岛屿(火山岛),如:冰岛(亚欧板块与美洲板块的生长边界);

④在大洋中部的海岭,又可叫做“大洋中脊”。

海岭是大洋地壳诞生处,距离海岭越近岩石年龄越新!!!

岩层新老关系的判断(双成大本P47)

(1)根据地层层序规律确定:沉积岩是受堆积作用形成的,因而一般规律是岩层越老,其位置越靠下,岩层越新,其位置越靠上,即越接近地表。如上图中Ⅲ岩层位置靠下,岩层较老;Ⅰ岩层位置靠上,岩层较新。

(2)根据生物进化规律判断:由于生物进化总是由简单到复杂、由低级到高级,因此保存复杂、高级生物化石的岩层总比那些保存简单、低级生物化石的岩层新。

(3)根据岩层的接触关系确定:岩浆岩可以按照其与沉积岩的关系来判断,喷出岩的形成晚于其所切穿的岩层,侵入岩的形成晚于其所在的岩层。如上图中Ⅳ岩层的形成晚于其所切穿的岩层Ⅲ。变质岩是在变质作用下形成的,而这多是在岩浆活动的影响下形成的,因而变质岩的形成晚于与其相邻的岩浆岩。

(4)断层时间的判断:断层形成晚于其切断的最新岩层。如图中断层晚于岩层Ⅰ。

地壳运动性质的判断

(1)若出现大面积成层岩石,说明当时地壳处于下沉运动中。

(2)若上覆岩层发生侵蚀,说明当时地壳处于上升运动中。

推测岩层形成环境,主要有以下几点

(1)地层中会有海洋生物化石,说明地层形成时是海洋环境。沉积岩层中有煤、石油,反映出该岩层形成时为暖湿的气候环境,曾经有过森林或其他丰富的有机物质来源。石灰岩反映出温暖的浅海环境。

(2)地层呈水平状态,且从下至上由老至新连续排列,说明在相应地质年代,地壳稳定下沉,地理环境没有明显变化。(下图所示)

(3)某种地层缺失,形成原因可能有三个:一是当时地壳隆起,地势升高,终止了沉积过程;二是隆起后被外力侵蚀;三是当时气候变化,没有了沉积物来源。(左图所示)

(4)若上下两个岩层之间有明显的侵蚀面存在,说明是由下部岩层形成后,该地地壳平稳抬升或褶皱隆起上升,地层遭受外力侵蚀形成的。若侵蚀面上覆有新的岩层,说明是由该地地壳下沉或相邻地区上升形成的。(右图所示)

(5)若地层出现倾斜甚至颠倒,说明地层形成后,因地壳水平运动使岩层发生褶皱,地层颠倒是地壳运动剧烈,岩层发生强烈褶皱所致(如下图)。若出现断层,说明相应岩层形成后,发生了强烈的地壳运动,甚至出现过地震。

[对点训练] (2018·海南卷)该区域由地表平坦的X区和地表略有起伏的Y区组成。X区的玄武岩岩层较厚,Y区的玄武岩岩层较薄。据此完成(1)~(2)题。

(1)导致该区域分异为X区和Y区的主要原因是A.流水侵蚀 B.岩层褶皱

C.风沙侵蚀 D.岩层断裂

(2)X区和Y区的玄武岩厚度存在差异是因为

A.喷发物质差异 B.冷凝环境差异

C.外力侵蚀差异 D.地壳运动差异

(2021山东潍坊10月质检)下图示意某地区的地质剖面,读图完成下面两题。

(1)图示范围内大规模的地壳上升运动发生了 ( )

A.3次 B.4次 C.5次 D.6次

(2)下列地质事件发生的先后顺序是 ( )

A.乙—丙—丁—甲 B.乙—甲—丙—丁

C.乙—丁—甲—丙 D.甲—乙—丙—丁

地势高的地方接受外力侵蚀,地势低的地方接受外力堆积。

一般,有几个侵蚀面,说明该区域经历了几次大规模的地壳上升运动。

影响 山区交通建设的一般原则 原因

方式 首选公路,其次是铁路 ①山地地区修建交通运输线的成本高、难度大;②建造公路的成本、技术难度较铁路小

线路 选址 及走向 ①线路选在地势相对和缓的山间盆地和河谷地带;②线路一般呈“之”字状或“8”字状(线路尽量与等高线平行);③避开陡坡、断层及滑坡、泥石流等地质灾害多发地段;④在适宜的过河点跨过河流;⑤尽量选择两点间最近距离,经过各级居民点;⑥避免占用耕地,避开农田水利设施⑦最大限度地保护生态环境 一般按地形来确定线路的走向。

原因:尽量节约建设成本;降低技术难度;工程施工要安全;降低运营成本和提高运营安全性

线网密度 一般来说平原、缓丘、山间盆地、河谷等人口稠密、经济发达的地方,线网密度大 山区人口主要集中在河谷地带,这样可以方便人们的出行,吸引较多的客货流,从而提高营运量,增加经济效益

山地对交通的影响(双成大本P40)

教材活动:了解影响山区公路选线的因素(P32)

图2.25 某山区公路走向示意

图2.25是某山区公路走向示意。根据此图分析如下问题。

1.公路选线时考虑了哪些自然因素?又是如何处理与这些自然因素的关系的?

2.山区的人口主要集中在哪几个地形单元中,与公路线的选择是否有关?这种现象说明了公路线的选择还受哪些因素的影响?

1.地形、河流、沼泽等自然因素。

公路在山谷中穿行时,呈“之”字形弯曲,可减小陡坡的影响,同时道路尽量避开陡坡面;公路跨越河流时需要修建桥梁;公路避开沼泽地。

2.山区人口主要集中在山间盆地和河谷地带,与公路线的选择有关。

公路在选线时候要尽可能多地联系居民点,方便人们出行,这说明人口和聚落也是公路选线时要考虑的因素。

花岗岩的球状风化

19.(1)①在风力强劲的地方,近地面沙尘密度大,颗粒较粗,磨蚀作用强

②裸露地表的岩石下部岩性较软,易被侵蚀,形成顶部大下部小的蘑菇状地貌。

(2)跃移 ①含沙量最高,磨蚀作用强 ②跃移搬运物质粒径较大,跃起高度较高,对岩石下部磨蚀作用强。

(3)风的特性:风力强,大风日数多,持续时间长,磨蚀效果明显

被搬运的沉积物特性:岩性坚硬、颗粒较大、棱角分明,磨蚀效果明显

被磨蚀的岩石的岩性:下部岩性软,磨蚀效果明显

例1 (2020·北京东城期末)北京房山石花洞上下发育8层,①层是地表以上的东山穿洞,②~⑧层位于地表以下,底层为地下暗河,下图所示。读图,据此回答(1)~(4)题。

(1)图中695高地为( )

A.向斜山 B.背斜山 C.断块山 D.火山

(2)图中O所示地层中的岩石为( )

A.花岗岩 B.玄武岩 C.大理岩 D.石灰岩

(3)图示区域( )

A.洞层③比⑤形成早 B.褶皱形成于T地层发育前 C.地质构造利于储油D.岩浆活动形成了各层溶洞

(4)石花洞发育了8层,推测该区域地壳经历了( )

A.持续下沉 B.间歇性下沉 C.持续抬升 D.间歇性抬升

2.2 构造地貌的形成

——板块运动与地貌

学习目标:

1.结合实例,认识板块运动对全球尺度地表形态的影响。

2.以山地对交通的影响为例,认识构造地貌对人类生产、生活的影响。

板块构造学说

要求:阅读课本29页和图2.20,完成下列问题。

1.说出图中各序号代表的板块名称。

2.观察板块边界处两侧板块的运动方向,说出板块边界的类型。

表示板块相离运动;

是生长边界。

表示板块相向运动;

是消亡边界。

3.用黑笔画出板块相离边界,用红笔画出板块相向边界。

板块构造学说

全球共分为几大板块

哪个板块几乎全为大洋?

板块边缘的典型特征是什么?

六大板块

太平洋板块

地壳运动活跃,

多火山地震等

边界类型 1 :大陆板块与大陆板块“相碰撞”

边界类型 2 :大陆板块与大洋板块“相碰撞”

边界类型 2 :大陆板块与大洋板块“相碰撞”

俯冲角小

俯冲角大

勘察加半岛

日本群岛

千岛群岛

琉球群岛

菲律宾群岛

新几内亚岛

所罗门群岛

斐济群岛

新西兰南北岛

勘察加半岛

日本群岛

千岛群岛

琉球群岛

菲律宾群岛

新几内亚岛

所罗门群岛

斐济群岛

新西兰南北岛

千岛海沟

日本海沟

菲律宾海沟

马里亚纳海沟

汤加海沟

克马德克海沟

阿留申海沟

中亚美利加海沟

秘鲁-智利海沟

安第斯山脉

落基山脉

科

迪

勒

拉

山

系

大陆边缘是陆地与洋底之间的过渡地带,海深在0~3 km。读甲、乙两类大陆边缘示意图(下图)。完成(1)~(2)题。

(1)下列山脉中,属于图甲中边缘山脉的是( )

①喜马拉雅山 ②阿尔卑斯山 ③安第斯山脉 ④落基山脉

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2)下列地区中,有典型乙类大陆边缘的是( )

A.太平洋东部 B.太平洋西部 C.大西洋东部 D.大西洋西部

边界类型 3 :大陆板块“张裂分离”处,形成裂谷和海洋!

大陆板块相离运动形成海洋和裂谷,如红海、大西洋、东非大裂谷。

大陆板块张裂区形成裂谷或新的海洋

非洲板块与印度洋板块相离运动

非洲大陆上形成大裂谷,东非大裂谷,裂谷积水成湖,形成断裂构造湖,如维多利亚湖,坦葛尼喀湖,马拉维湖

红海海域板块张裂,面积增加

阿拉伯板块

非洲板块

红

海

东非大裂谷

印度洋

维多利亚湖

坦葛尼喀湖

马拉维湖

边界类型 3 :大陆板块“张裂分离”处,形成裂谷和海洋!

世界大陆最大断裂带

东非大裂谷

“地球伤疤”

非洲板块和印度洋板张裂拉伸

地壳发生大断裂,从而形成裂谷

地下熔岩涌出形成了高大的熔岩高原

红海是非洲东北部和阿拉伯半岛之间的狭长海域。早在2000万年前,阿拉伯半岛整体还与非洲大陆连在一起,红海自然也不存在。之后,阿拉伯半岛从非洲板块中分裂出来,它们之间形成裂谷带。大陆继续开裂,裂谷变长变深,成为带有通向大洋出口的海峡。红海还在不断扩张,有人预测几千万年后红海将成为新的大洋。

案例:红海的形成及扩张

边界类型 4 :大洋板块“张裂分离”处,形成海岭!

中大西洋海岭

大西洋-印度洋海岭

西南印度洋海岭

中印度洋海岭

东南印度洋海丘

太平洋-南极洲海岭

东太平洋海丘

智利海岭

边界类型 4 :大洋板块“张裂分离”处,形成海岭!

①大洋板块“张裂分离”处,有一条巨大的开裂,岩浆从这里涌出,冷却凝固形成新的岩石(喷出岩);

②岩浆不断喷出、不断冷却凝固,在海底堆积形成“海岭”;

③出露海面的海岭成为岛屿(火山岛),如:冰岛(亚欧板块与美洲板块的生长边界);

④在大洋中部的海岭,又可叫做“大洋中脊”。

海岭是大洋地壳诞生处,距离海岭越近岩石年龄越新!!!

岩层新老关系的判断(双成大本P47)

(1)根据地层层序规律确定:沉积岩是受堆积作用形成的,因而一般规律是岩层越老,其位置越靠下,岩层越新,其位置越靠上,即越接近地表。如上图中Ⅲ岩层位置靠下,岩层较老;Ⅰ岩层位置靠上,岩层较新。

(2)根据生物进化规律判断:由于生物进化总是由简单到复杂、由低级到高级,因此保存复杂、高级生物化石的岩层总比那些保存简单、低级生物化石的岩层新。

(3)根据岩层的接触关系确定:岩浆岩可以按照其与沉积岩的关系来判断,喷出岩的形成晚于其所切穿的岩层,侵入岩的形成晚于其所在的岩层。如上图中Ⅳ岩层的形成晚于其所切穿的岩层Ⅲ。变质岩是在变质作用下形成的,而这多是在岩浆活动的影响下形成的,因而变质岩的形成晚于与其相邻的岩浆岩。

(4)断层时间的判断:断层形成晚于其切断的最新岩层。如图中断层晚于岩层Ⅰ。

地壳运动性质的判断

(1)若出现大面积成层岩石,说明当时地壳处于下沉运动中。

(2)若上覆岩层发生侵蚀,说明当时地壳处于上升运动中。

推测岩层形成环境,主要有以下几点

(1)地层中会有海洋生物化石,说明地层形成时是海洋环境。沉积岩层中有煤、石油,反映出该岩层形成时为暖湿的气候环境,曾经有过森林或其他丰富的有机物质来源。石灰岩反映出温暖的浅海环境。

(2)地层呈水平状态,且从下至上由老至新连续排列,说明在相应地质年代,地壳稳定下沉,地理环境没有明显变化。(下图所示)

(3)某种地层缺失,形成原因可能有三个:一是当时地壳隆起,地势升高,终止了沉积过程;二是隆起后被外力侵蚀;三是当时气候变化,没有了沉积物来源。(左图所示)

(4)若上下两个岩层之间有明显的侵蚀面存在,说明是由下部岩层形成后,该地地壳平稳抬升或褶皱隆起上升,地层遭受外力侵蚀形成的。若侵蚀面上覆有新的岩层,说明是由该地地壳下沉或相邻地区上升形成的。(右图所示)

(5)若地层出现倾斜甚至颠倒,说明地层形成后,因地壳水平运动使岩层发生褶皱,地层颠倒是地壳运动剧烈,岩层发生强烈褶皱所致(如下图)。若出现断层,说明相应岩层形成后,发生了强烈的地壳运动,甚至出现过地震。

[对点训练] (2018·海南卷)该区域由地表平坦的X区和地表略有起伏的Y区组成。X区的玄武岩岩层较厚,Y区的玄武岩岩层较薄。据此完成(1)~(2)题。

(1)导致该区域分异为X区和Y区的主要原因是A.流水侵蚀 B.岩层褶皱

C.风沙侵蚀 D.岩层断裂

(2)X区和Y区的玄武岩厚度存在差异是因为

A.喷发物质差异 B.冷凝环境差异

C.外力侵蚀差异 D.地壳运动差异

(2021山东潍坊10月质检)下图示意某地区的地质剖面,读图完成下面两题。

(1)图示范围内大规模的地壳上升运动发生了 ( )

A.3次 B.4次 C.5次 D.6次

(2)下列地质事件发生的先后顺序是 ( )

A.乙—丙—丁—甲 B.乙—甲—丙—丁

C.乙—丁—甲—丙 D.甲—乙—丙—丁

地势高的地方接受外力侵蚀,地势低的地方接受外力堆积。

一般,有几个侵蚀面,说明该区域经历了几次大规模的地壳上升运动。

影响 山区交通建设的一般原则 原因

方式 首选公路,其次是铁路 ①山地地区修建交通运输线的成本高、难度大;②建造公路的成本、技术难度较铁路小

线路 选址 及走向 ①线路选在地势相对和缓的山间盆地和河谷地带;②线路一般呈“之”字状或“8”字状(线路尽量与等高线平行);③避开陡坡、断层及滑坡、泥石流等地质灾害多发地段;④在适宜的过河点跨过河流;⑤尽量选择两点间最近距离,经过各级居民点;⑥避免占用耕地,避开农田水利设施⑦最大限度地保护生态环境 一般按地形来确定线路的走向。

原因:尽量节约建设成本;降低技术难度;工程施工要安全;降低运营成本和提高运营安全性

线网密度 一般来说平原、缓丘、山间盆地、河谷等人口稠密、经济发达的地方,线网密度大 山区人口主要集中在河谷地带,这样可以方便人们的出行,吸引较多的客货流,从而提高营运量,增加经济效益

山地对交通的影响(双成大本P40)

教材活动:了解影响山区公路选线的因素(P32)

图2.25 某山区公路走向示意

图2.25是某山区公路走向示意。根据此图分析如下问题。

1.公路选线时考虑了哪些自然因素?又是如何处理与这些自然因素的关系的?

2.山区的人口主要集中在哪几个地形单元中,与公路线的选择是否有关?这种现象说明了公路线的选择还受哪些因素的影响?

1.地形、河流、沼泽等自然因素。

公路在山谷中穿行时,呈“之”字形弯曲,可减小陡坡的影响,同时道路尽量避开陡坡面;公路跨越河流时需要修建桥梁;公路避开沼泽地。

2.山区人口主要集中在山间盆地和河谷地带,与公路线的选择有关。

公路在选线时候要尽可能多地联系居民点,方便人们出行,这说明人口和聚落也是公路选线时要考虑的因素。

花岗岩的球状风化

19.(1)①在风力强劲的地方,近地面沙尘密度大,颗粒较粗,磨蚀作用强

②裸露地表的岩石下部岩性较软,易被侵蚀,形成顶部大下部小的蘑菇状地貌。

(2)跃移 ①含沙量最高,磨蚀作用强 ②跃移搬运物质粒径较大,跃起高度较高,对岩石下部磨蚀作用强。

(3)风的特性:风力强,大风日数多,持续时间长,磨蚀效果明显

被搬运的沉积物特性:岩性坚硬、颗粒较大、棱角分明,磨蚀效果明显

被磨蚀的岩石的岩性:下部岩性软,磨蚀效果明显

例1 (2020·北京东城期末)北京房山石花洞上下发育8层,①层是地表以上的东山穿洞,②~⑧层位于地表以下,底层为地下暗河,下图所示。读图,据此回答(1)~(4)题。

(1)图中695高地为( )

A.向斜山 B.背斜山 C.断块山 D.火山

(2)图中O所示地层中的岩石为( )

A.花岗岩 B.玄武岩 C.大理岩 D.石灰岩

(3)图示区域( )

A.洞层③比⑤形成早 B.褶皱形成于T地层发育前 C.地质构造利于储油D.岩浆活动形成了各层溶洞

(4)石花洞发育了8层,推测该区域地壳经历了( )

A.持续下沉 B.间歇性下沉 C.持续抬升 D.间歇性抬升

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪