统编版语文六年级下册 毕业升学(部分市县)真题精选(十)(有答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级下册 毕业升学(部分市县)真题精选(十)(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-25 12:36:43 | ||

图片预览

文档简介

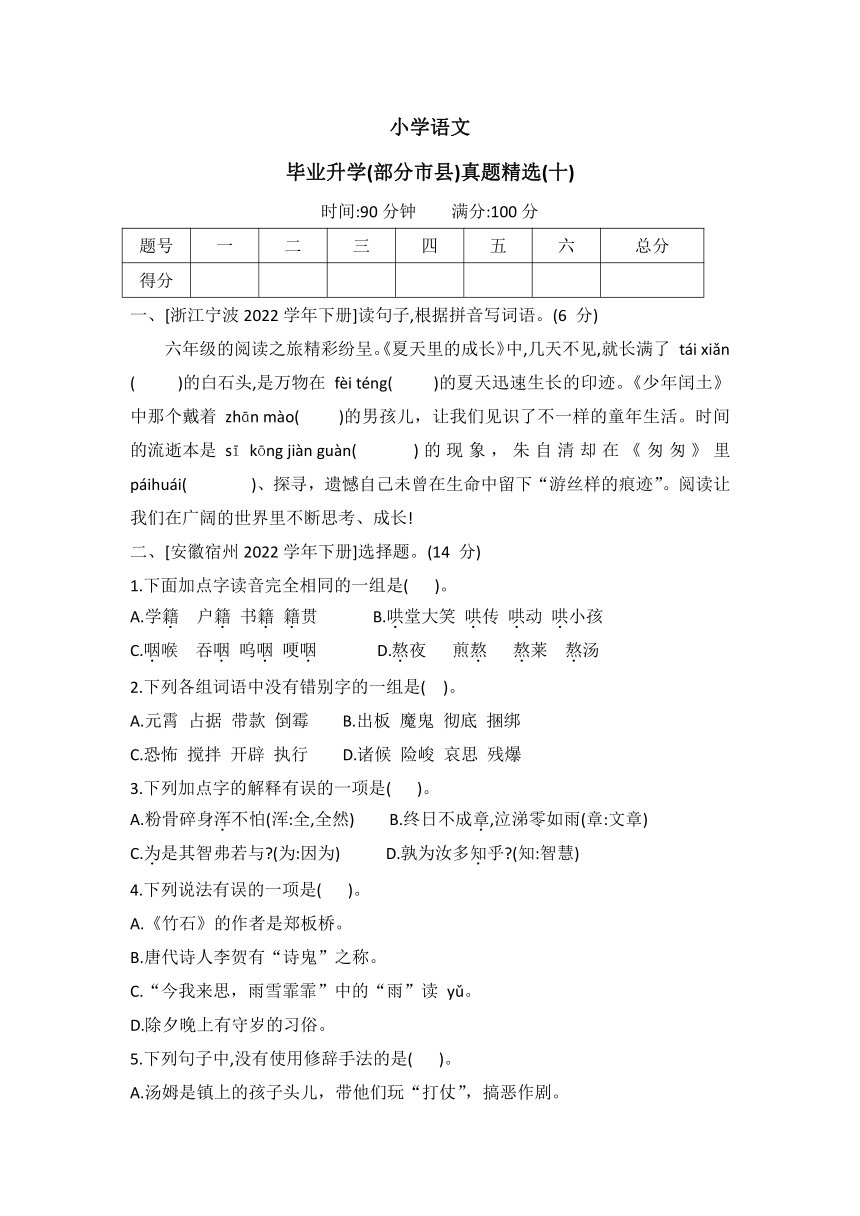

小学语文

毕业升学(部分市县)真题精选(十)

时间:90分钟 满分:100分

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、[浙江宁波2022学年下册]读句子,根据拼音写词语。(6 分)

六年级的阅读之旅精彩纷呈。《夏天里的成长》中,几天不见,就长满了 tái xiǎn

( )的白石头,是万物在 fèi téng( )的夏天迅速生长的印迹。《少年闰土》中那个戴着 zhān mào( )的男孩儿,让我们见识了不一样的童年生活。时间的流逝本是 sī kōng jiàn guàn( )的现象,朱自清却在《匆匆》里 páihuái( )、探寻,遗憾自己未曾在生命中留下“游丝样的痕迹”。阅读让我们在广阔的世界里不断思考、成长!

二、[安徽宿州2022学年下册]选择题。(14 分)

1.下面加点字读音完全相同的一组是( )。

A.学籍 户籍 书籍 籍贯 B.哄堂大笑 哄传 哄动 哄小孩

C.咽喉 吞咽 呜咽 哽咽 D.熬夜 煎熬 熬莱 熬汤

2.下列各组词语中没有错别字的一组是( )。

A.元霄 占据 带款 倒霉 B.出板 魔鬼 彻底 捆绑

C.恐怖 搅拌 开辟 执行 D.诸候 险峻 哀思 残爆

3.下列加点字的解释有误的一项是( )。

A.粉骨碎身浑不怕(浑:全,全然) B.终日不成章,泣涕零如雨(章:文章)

C.为是其智弗若与 (为:因为) D.孰为汝多知乎 (知:智慧)

4.下列说法有误的一项是( )。

A.《竹石》的作者是郑板桥。

B.唐代诗人李贺有“诗鬼”之称。

C.“今我来思,雨雪霏霏”中的“雨”读 yǔ。

D.除夕晚上有守岁的习俗。

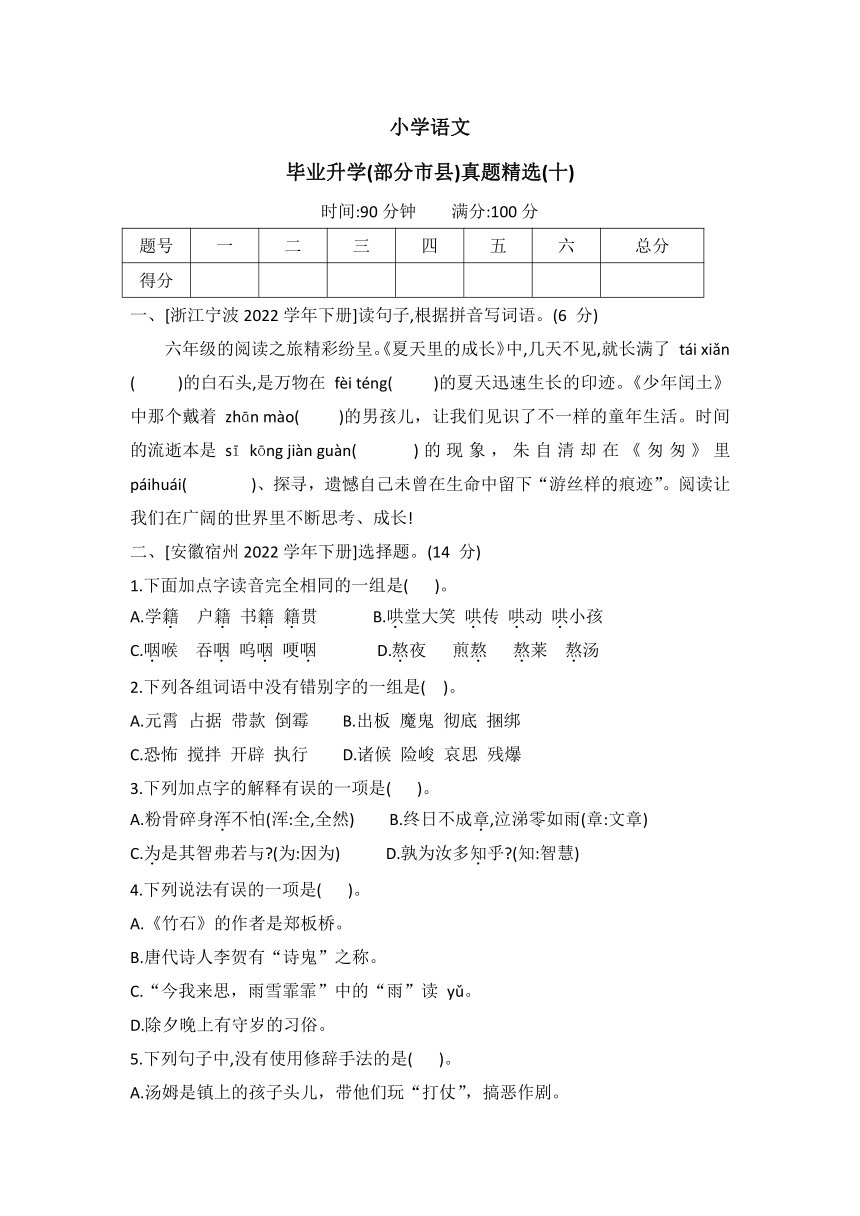

5.下列句子中,没有使用修辞手法的是( )。

A.汤姆是镇上的孩子头儿,带他们玩“打仗”,搞恶作剧。

B.住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。

C.你曾多次从你母亲腿下抽走她挤奶时坐的小凳,你多次在你母亲提着奶桶走过时伸脚绊倒她,你多次气得她站在这里流眼泪!

D.我既然不得不干这活儿,又有的是时间,有什么必要介意呢

6.下面语序排序最恰当的一项是( )。

①这些英雄,才是我们应该追的星

②有人在用毕生心血,为你创造着光明

③孩子们,你看不见黑暗

④是因为有人用血肉之躯,把黑暗挡在身后

A.①②④③

B.②③④①

C.③④②①

D.①③④②

7.下列句子均来自课文,无误的一组是( )。

A.那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。

B.过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;不留任何痕迹。

C.燕子去了,有再来的时候;桃花谢了,有再开的时候;杨柳枯了,有再青的时候。

D.只要我们为人民的利益改正错的,坚持好的,我们这个队伍就一定会兴旺起来。

三、[河北沧州2022学年下册]按要求写句子。(10 分),

1.我现在还能感觉到那光线漫长而急遽的变化。(缩句)

当地环境非常恶劣。詹天佑胜利地完成了任务。(用上关联词合成一句话)

3.仿写句子。

成熟的麦穗低垂着头,那是在教我们谦虚;

,那是在教我们团结;

苍翠的雪松挺立雪中, ;

, 。

4.学校门口总是被家长的接送车辆堵塞,影响大家的通行,请你写一条标语来提醒家长。(要求:简洁、得体,不超过20个字)

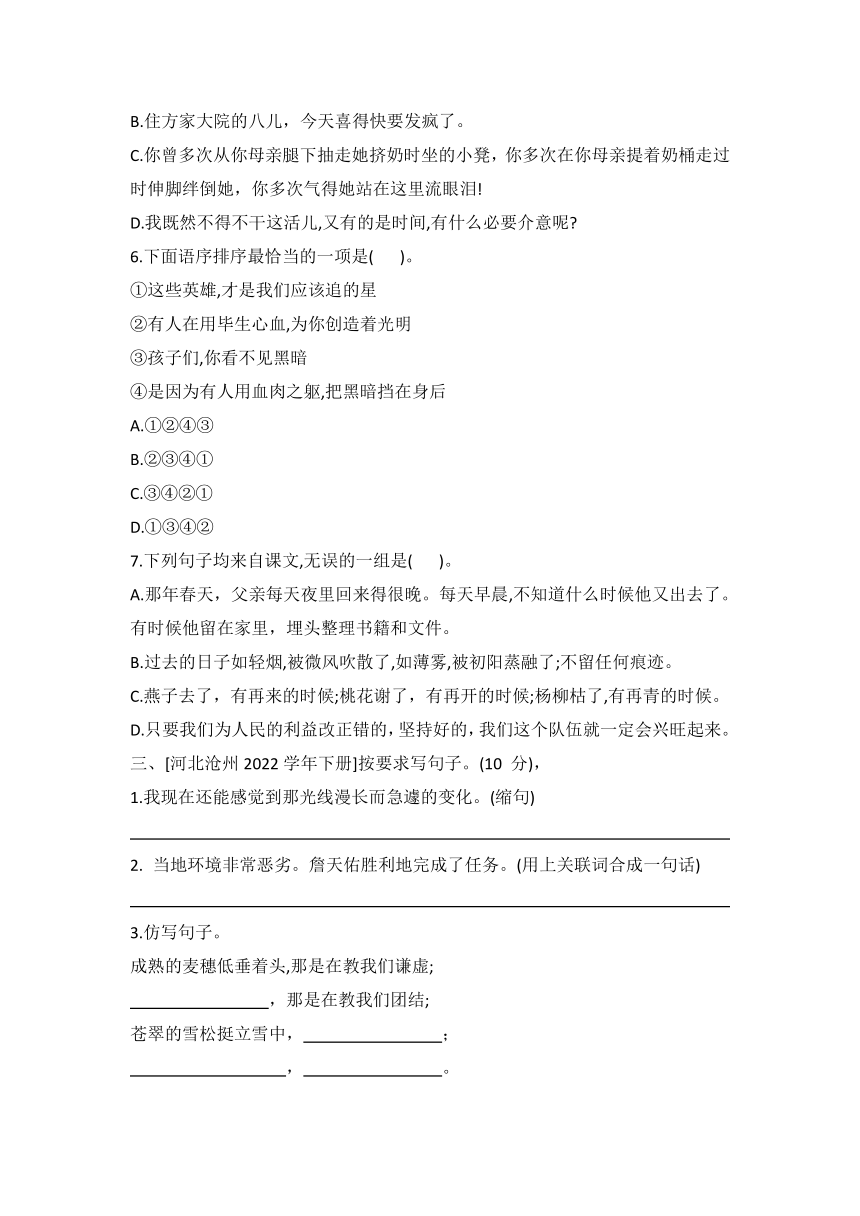

四、[河北雄县2022学年下册]课内回顾。(22 分)

1.六年的小学语文学习,我们从教材中认识了许多人物,学到了许多知识,懂得了许多道理。有《桥》中洪水袭来,临危不乱,一心为乡亲们着想的 ;有列夫·托尔斯泰笔下善良的渔夫妻子 ;有着“人民艺术家”称号,《草原》《北京的春节》的作者 。从“红军不怕远征难, 。”中感受到了红军战士的大无畏及革命乐观主义精神;从“锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴”中体会到俞伯牙锺子期之间深厚的 :从《马诗》《石灰吟》《竹石》三首诗中,我学到了 的表现手法;从“路遥知马力, 。”“书到用时方恨少, 。”等名言警句中明白了做人做事的道理。(8分)

2.诗词达人,补充诗句。

展开浩如烟海的诗卷,咏月诗俯拾皆是,月亮在古诗中是思乡的代名词,李白的“举头望明月, ”,孟浩然的“ 。江清月近人”,王安石的 ,明月何时照我还。”都饱含着游子对家乡的思念之情。而唐朝诗人王建的"今夜月明人尽望, 。”表达了作者对友人的思念。(8 分)

3.住方家大院的八儿,今天喜得快要发癍了。他一个人进进出出灶房,看到一大锅粥正在叹气,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但妈妈总是说时候还早。(6分)(1)这段话选自沈从文的《 》“住家大院的八今天喜得快要发疯了。”这句话使用了夸张的修辞手法,八儿之所以“喜得快要发疯了”,是因为

。

(2)用“ ”画出这段话中的一个拟人句。

五、[浙江慈溪2022学年下册]阅读理解。(18分)

①睡到半夜,忽然觉得好冷。也许,外面下雪了。不知过了多久,睁开眼,天亮了,透进屋的亮光,冷冷地泛着朦胧。好久没见过雪了!我顾不上睡觉,一骨碌爬起来,小跑着跑出门。

②父亲站在屋对面的小路上,他眼下是一丛一丛的雪枝。我知道,托着雪的是密密麻麻的树枝。每年,杏呀、李呀、桃呀,累累果实压弯了树枝。卖果子的钱,父亲一分一厘也不花,全存着,刚好够我们读一年书。我们就把那些杏呀、李呀、桃呀叫书本了。

③这不是果树开花、结果的季节,父亲看那些雪树做啥呢 我望着父亲,不解地问:“你看到这树干嘛 春天还早。”“真的还早么 快了快了!可是--”父亲顿了顿,脸上露出了忧郁,“这雪太大了,你看,树枝压断了好多。”我细细一看,真的,一些断枝落在地上或是横在树上,全被雪掩住了,不仔细看根本看不出来。“回去拿根竹竿来吧。”父亲沉吟了一阵,对我说。

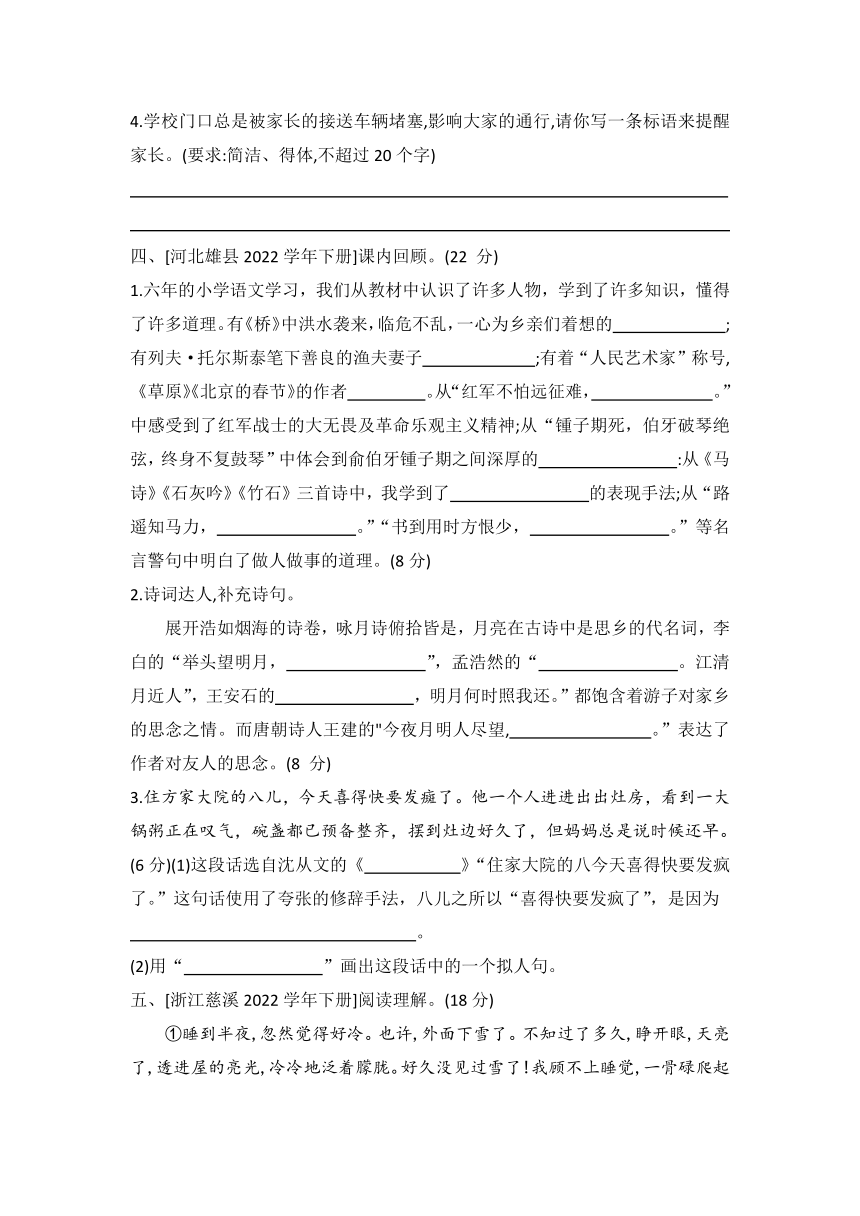

④我怔了怔,明白了父亲的用意,忙不迭地回家找来一根长竿。父亲站在树下,竹竿(①伸 ②打)到枝头,慢慢地,(①重重地 ②轻轻地)把积雪一点一点敲下来……几十棵果树,父亲整整敲了一个上午。回到家,头上、脸上、身上,全是雪。被体温(①熔化②融化)的雪水,湿透了父亲的衣服。我连忙烧起一堆旺旺的柴火,父亲靠在火边,还在(①瑟瑟发抖 ②颤巍巍)。

⑤晚上,又下起了大雪。父亲怎么也睡不着,听着外面的风吹草动。“睡呀,你怎么了 ”母亲不耐烦了。“你懂啥 这叫听雪!"父亲的声音透着焦躁。半夜,父亲突然翻身跳下来,惊醒了我们。我们问他怎么了,父亲说:“我听到树枝又断了,一声连一声,我得敲雪去。”父亲抱着竹竿,打着手电就出了门。我们穿了衣服出去,在屋檐下看见一束亮光在树下晃来晃去。实在冷得不行,我们只得跑进了被窝。

⑥天亮,父亲回家,把我们全部摇醒,高兴地说:“一根树枝也没断,你们又能上学了,又有书本了!”父亲的牙齿咯咯直响,磕得不听使唤。

⑦第二天,父亲就病了。

⑧冬天完了,春天来了,那些树枝就开出一堆一堆的香花、李花、桃花,五彩缤纷的,像一片花的海洋。夏天到了,花一天一天地谢了,青涩的果子藏在绿叶间,一天一天地长大了,泛红了……父亲的病却一直不见好转。

⑨我挑了两个又大又甜的桃,捧到父亲床前,说:“爸,您尝尝,好甜呢!”父亲挣扎着撑起身子,劈手打掉我手里的桃,怒气冲冲地吼:“谁叫你们吃 这是你们的书本哪!不想读书了 ”“想!”我哭着说,“我们没吃,只想您吃一个,您的胃口不好!”父亲叹了口气,拉过我,给我擦了一把眼泪,说:“捡起来吧,我吃一个!”我看见父亲咬了一口桃,父亲的眼泪也一下子流了出来……

1.给第④自然段选择合适的词语,填写序号。(4分)

2.文中的父亲为了让孩子有书可读,你看他 ,你看他 ,你看他 。作者通过 、 和 描写,刻画了一位 的父亲。(7 分)

第⑨自然段中写到“我”哭了,是因为 ;父亲流泪了,是因为 。

4.从下面题目中为本文选择一个合适的题目,并说明选择的理由。(3 分)

《我的父亲》 《敲雪》 《我家的果树》

题目: 理由:

六、[山东临沂2022学年下册]习作。(30 分)

你即将小学毕业,回首小学时代,有多少令你难忘的“那一次”:那一次,你笑了;那一次,你哭了;那一次……正是经历了无数的“那一次”,你才懂得了生活的幸福、友情的珍贵………也正是那无数次的“那一次”,让你长大了,成熟了……

请你以“那一次,我 ”为题写一篇400字以上的文章,并写出你的真情实感。

毕业升学(部分市县)真题精选(十)答案

一、苔藓 沸腾 毡帽 司空见惯 徘徊

二、1.A 2.C 3.B 4.C5.A 6.C7.A

三、1. 我还能感觉到变化。

2.尽管当地环境非常恶劣,詹天佑还是胜利地完成了任务。

3.示例:成群的蚂蚁搬动食物 那是在教我们坚强勤劳的蜜蜂忙着采蜜 那是在教我们奉献

4.语言简洁得体,符合题意即可。 示例:道路已不堪重负,请“车”下留情。

四、1.老支书(老汉) 桑娜 老舍 万水千山只等闲 友谊(友情) 借物喻人(托物言志) 日久见人心 事非经过不知难

2.低头思故乡 野旷天低树 春风又绿江南岸 不知秋思落谁家

3.(1)腊八粥 今天可以喝到腊八粥了,太高兴了

(2)一大锅粥正在叹气

五、1.① ② ②

2.靠在火边瑟瑟发抖 大晚上在树下晃来晃去 牙齿咯咯直响,磕得不听使唤

动作 语言 神态:关爱子女,重视教育,坚韧,吃苦耐劳

想让父亲吃桃,却被错怪,看到父亲身体不好病情严重非常难受

感动,更是因为自豪;感动的是,看到孩子带事了,知道孝敬了;自家的是,自己被当的行人没有白费,它为孩子们换来了学费,也将换来孩子们美好的前程

4.《敲雪》“敲雪”作为文章的主要线索贯穿始终,敲雪的行为衬托出了父亲关爱子女、吃苦耐劳的形象。

六、略

毕业升学(部分市县)真题精选(十)

时间:90分钟 满分:100分

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、[浙江宁波2022学年下册]读句子,根据拼音写词语。(6 分)

六年级的阅读之旅精彩纷呈。《夏天里的成长》中,几天不见,就长满了 tái xiǎn

( )的白石头,是万物在 fèi téng( )的夏天迅速生长的印迹。《少年闰土》中那个戴着 zhān mào( )的男孩儿,让我们见识了不一样的童年生活。时间的流逝本是 sī kōng jiàn guàn( )的现象,朱自清却在《匆匆》里 páihuái( )、探寻,遗憾自己未曾在生命中留下“游丝样的痕迹”。阅读让我们在广阔的世界里不断思考、成长!

二、[安徽宿州2022学年下册]选择题。(14 分)

1.下面加点字读音完全相同的一组是( )。

A.学籍 户籍 书籍 籍贯 B.哄堂大笑 哄传 哄动 哄小孩

C.咽喉 吞咽 呜咽 哽咽 D.熬夜 煎熬 熬莱 熬汤

2.下列各组词语中没有错别字的一组是( )。

A.元霄 占据 带款 倒霉 B.出板 魔鬼 彻底 捆绑

C.恐怖 搅拌 开辟 执行 D.诸候 险峻 哀思 残爆

3.下列加点字的解释有误的一项是( )。

A.粉骨碎身浑不怕(浑:全,全然) B.终日不成章,泣涕零如雨(章:文章)

C.为是其智弗若与 (为:因为) D.孰为汝多知乎 (知:智慧)

4.下列说法有误的一项是( )。

A.《竹石》的作者是郑板桥。

B.唐代诗人李贺有“诗鬼”之称。

C.“今我来思,雨雪霏霏”中的“雨”读 yǔ。

D.除夕晚上有守岁的习俗。

5.下列句子中,没有使用修辞手法的是( )。

A.汤姆是镇上的孩子头儿,带他们玩“打仗”,搞恶作剧。

B.住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。

C.你曾多次从你母亲腿下抽走她挤奶时坐的小凳,你多次在你母亲提着奶桶走过时伸脚绊倒她,你多次气得她站在这里流眼泪!

D.我既然不得不干这活儿,又有的是时间,有什么必要介意呢

6.下面语序排序最恰当的一项是( )。

①这些英雄,才是我们应该追的星

②有人在用毕生心血,为你创造着光明

③孩子们,你看不见黑暗

④是因为有人用血肉之躯,把黑暗挡在身后

A.①②④③

B.②③④①

C.③④②①

D.①③④②

7.下列句子均来自课文,无误的一组是( )。

A.那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。

B.过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;不留任何痕迹。

C.燕子去了,有再来的时候;桃花谢了,有再开的时候;杨柳枯了,有再青的时候。

D.只要我们为人民的利益改正错的,坚持好的,我们这个队伍就一定会兴旺起来。

三、[河北沧州2022学年下册]按要求写句子。(10 分),

1.我现在还能感觉到那光线漫长而急遽的变化。(缩句)

当地环境非常恶劣。詹天佑胜利地完成了任务。(用上关联词合成一句话)

3.仿写句子。

成熟的麦穗低垂着头,那是在教我们谦虚;

,那是在教我们团结;

苍翠的雪松挺立雪中, ;

, 。

4.学校门口总是被家长的接送车辆堵塞,影响大家的通行,请你写一条标语来提醒家长。(要求:简洁、得体,不超过20个字)

四、[河北雄县2022学年下册]课内回顾。(22 分)

1.六年的小学语文学习,我们从教材中认识了许多人物,学到了许多知识,懂得了许多道理。有《桥》中洪水袭来,临危不乱,一心为乡亲们着想的 ;有列夫·托尔斯泰笔下善良的渔夫妻子 ;有着“人民艺术家”称号,《草原》《北京的春节》的作者 。从“红军不怕远征难, 。”中感受到了红军战士的大无畏及革命乐观主义精神;从“锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴”中体会到俞伯牙锺子期之间深厚的 :从《马诗》《石灰吟》《竹石》三首诗中,我学到了 的表现手法;从“路遥知马力, 。”“书到用时方恨少, 。”等名言警句中明白了做人做事的道理。(8分)

2.诗词达人,补充诗句。

展开浩如烟海的诗卷,咏月诗俯拾皆是,月亮在古诗中是思乡的代名词,李白的“举头望明月, ”,孟浩然的“ 。江清月近人”,王安石的 ,明月何时照我还。”都饱含着游子对家乡的思念之情。而唐朝诗人王建的"今夜月明人尽望, 。”表达了作者对友人的思念。(8 分)

3.住方家大院的八儿,今天喜得快要发癍了。他一个人进进出出灶房,看到一大锅粥正在叹气,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但妈妈总是说时候还早。(6分)(1)这段话选自沈从文的《 》“住家大院的八今天喜得快要发疯了。”这句话使用了夸张的修辞手法,八儿之所以“喜得快要发疯了”,是因为

。

(2)用“ ”画出这段话中的一个拟人句。

五、[浙江慈溪2022学年下册]阅读理解。(18分)

①睡到半夜,忽然觉得好冷。也许,外面下雪了。不知过了多久,睁开眼,天亮了,透进屋的亮光,冷冷地泛着朦胧。好久没见过雪了!我顾不上睡觉,一骨碌爬起来,小跑着跑出门。

②父亲站在屋对面的小路上,他眼下是一丛一丛的雪枝。我知道,托着雪的是密密麻麻的树枝。每年,杏呀、李呀、桃呀,累累果实压弯了树枝。卖果子的钱,父亲一分一厘也不花,全存着,刚好够我们读一年书。我们就把那些杏呀、李呀、桃呀叫书本了。

③这不是果树开花、结果的季节,父亲看那些雪树做啥呢 我望着父亲,不解地问:“你看到这树干嘛 春天还早。”“真的还早么 快了快了!可是--”父亲顿了顿,脸上露出了忧郁,“这雪太大了,你看,树枝压断了好多。”我细细一看,真的,一些断枝落在地上或是横在树上,全被雪掩住了,不仔细看根本看不出来。“回去拿根竹竿来吧。”父亲沉吟了一阵,对我说。

④我怔了怔,明白了父亲的用意,忙不迭地回家找来一根长竿。父亲站在树下,竹竿(①伸 ②打)到枝头,慢慢地,(①重重地 ②轻轻地)把积雪一点一点敲下来……几十棵果树,父亲整整敲了一个上午。回到家,头上、脸上、身上,全是雪。被体温(①熔化②融化)的雪水,湿透了父亲的衣服。我连忙烧起一堆旺旺的柴火,父亲靠在火边,还在(①瑟瑟发抖 ②颤巍巍)。

⑤晚上,又下起了大雪。父亲怎么也睡不着,听着外面的风吹草动。“睡呀,你怎么了 ”母亲不耐烦了。“你懂啥 这叫听雪!"父亲的声音透着焦躁。半夜,父亲突然翻身跳下来,惊醒了我们。我们问他怎么了,父亲说:“我听到树枝又断了,一声连一声,我得敲雪去。”父亲抱着竹竿,打着手电就出了门。我们穿了衣服出去,在屋檐下看见一束亮光在树下晃来晃去。实在冷得不行,我们只得跑进了被窝。

⑥天亮,父亲回家,把我们全部摇醒,高兴地说:“一根树枝也没断,你们又能上学了,又有书本了!”父亲的牙齿咯咯直响,磕得不听使唤。

⑦第二天,父亲就病了。

⑧冬天完了,春天来了,那些树枝就开出一堆一堆的香花、李花、桃花,五彩缤纷的,像一片花的海洋。夏天到了,花一天一天地谢了,青涩的果子藏在绿叶间,一天一天地长大了,泛红了……父亲的病却一直不见好转。

⑨我挑了两个又大又甜的桃,捧到父亲床前,说:“爸,您尝尝,好甜呢!”父亲挣扎着撑起身子,劈手打掉我手里的桃,怒气冲冲地吼:“谁叫你们吃 这是你们的书本哪!不想读书了 ”“想!”我哭着说,“我们没吃,只想您吃一个,您的胃口不好!”父亲叹了口气,拉过我,给我擦了一把眼泪,说:“捡起来吧,我吃一个!”我看见父亲咬了一口桃,父亲的眼泪也一下子流了出来……

1.给第④自然段选择合适的词语,填写序号。(4分)

2.文中的父亲为了让孩子有书可读,你看他 ,你看他 ,你看他 。作者通过 、 和 描写,刻画了一位 的父亲。(7 分)

第⑨自然段中写到“我”哭了,是因为 ;父亲流泪了,是因为 。

4.从下面题目中为本文选择一个合适的题目,并说明选择的理由。(3 分)

《我的父亲》 《敲雪》 《我家的果树》

题目: 理由:

六、[山东临沂2022学年下册]习作。(30 分)

你即将小学毕业,回首小学时代,有多少令你难忘的“那一次”:那一次,你笑了;那一次,你哭了;那一次……正是经历了无数的“那一次”,你才懂得了生活的幸福、友情的珍贵………也正是那无数次的“那一次”,让你长大了,成熟了……

请你以“那一次,我 ”为题写一篇400字以上的文章,并写出你的真情实感。

毕业升学(部分市县)真题精选(十)答案

一、苔藓 沸腾 毡帽 司空见惯 徘徊

二、1.A 2.C 3.B 4.C5.A 6.C7.A

三、1. 我还能感觉到变化。

2.尽管当地环境非常恶劣,詹天佑还是胜利地完成了任务。

3.示例:成群的蚂蚁搬动食物 那是在教我们坚强勤劳的蜜蜂忙着采蜜 那是在教我们奉献

4.语言简洁得体,符合题意即可。 示例:道路已不堪重负,请“车”下留情。

四、1.老支书(老汉) 桑娜 老舍 万水千山只等闲 友谊(友情) 借物喻人(托物言志) 日久见人心 事非经过不知难

2.低头思故乡 野旷天低树 春风又绿江南岸 不知秋思落谁家

3.(1)腊八粥 今天可以喝到腊八粥了,太高兴了

(2)一大锅粥正在叹气

五、1.① ② ②

2.靠在火边瑟瑟发抖 大晚上在树下晃来晃去 牙齿咯咯直响,磕得不听使唤

动作 语言 神态:关爱子女,重视教育,坚韧,吃苦耐劳

想让父亲吃桃,却被错怪,看到父亲身体不好病情严重非常难受

感动,更是因为自豪;感动的是,看到孩子带事了,知道孝敬了;自家的是,自己被当的行人没有白费,它为孩子们换来了学费,也将换来孩子们美好的前程

4.《敲雪》“敲雪”作为文章的主要线索贯穿始终,敲雪的行为衬托出了父亲关爱子女、吃苦耐劳的形象。

六、略

同课章节目录