第2课 第二次鸦片战争【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 第2课 第二次鸦片战争【教学设计】(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-26 23:20:18 | ||

图片预览

文档简介

部编版 八年级上册

《第2课第二次鸦片战争》教学设计

教学背景分析

课题及教学内容分析1.本课的单元地位分析第一单元主题为“中国开始沦为半殖民地半封建社会”。半殖民地强调的是一个国家丧失独立主权;半封建则是指一个国家仍停留在以君主专制中央集权的封建统治方式。因此本单元要抓住的两个核心,一是外来民族矛盾,二是内部阶级矛盾。第一单元一共分为3课,第1课是第一次鸦片战争,第2课是第二次鸦片战争,第3课是太平天国运动。第2课作为本单元中间课时,显然起着承上启下的作用。它是第1课的继续和扩大,是第3课的伴生和结果。因此,有关第2课的教学,要立足于半殖民地半封建化这一单元主题,首先,要强调突出第二次鸦片战争爆发的根本问题,及它所体现的继续和扩大;其次,要强调清朝对于这两次鸦片战争的态度,有三个方面,第一方面是以统治者为代表的统治阶层,第二方面是一批以爱国为显著标签的官僚或知识分子,第三方面是底层人民。2. 课标与本课子目呈现方式分析基于新课标,本课课标要求是“通过了解英法联军火烧圆明园,俄国割占中国北方大片领土等两次鸦片战争期间的主要史事,以及不平等条约的签订,初步认识鸦片战争对中国近代社会的影响。”教材对本课的编排分为3个子目,一是“英法再次发动侵华战争”,二是“火烧圆明园与《北京条约》的签订”,三是“沙俄侵占中国北方大片领土”。各子目内容分析如下:“英法再次发动侵华战争”主要叙述的是第二次鸦片战争爆发的根本原因、借口、战争第一阶段的过程和结果。“火烧圆明园与《北京条约》的签订”则叙述的是第二次鸦片战争第二阶段的原因、过程、结果。“沙俄侵占中国北方大片领土”则简要介绍沙俄在第二次鸦片战争前后侵占中国北方领土的史事,以及第二次鸦片战争带来的影响。3. 本课教学内容的逻辑结构分析第2课第二次鸦片战争,经过对课标、教材文本内容的分析及相关学术前沿的了解,主要围绕以下四个问题进行教学逻辑梳理:第二次鸦片战争为何是第一次鸦片战争的继续和扩大?第二次鸦片战争是怎么体现继续和扩大?沙俄如何一步步侵占中国北方领土?两次鸦片战争对中国及中国人的影响?学生情况分析八年级学生,作为初中学段的中间层,经过一年时间的培养和训练,对于历史学习具有一定基础。从学习习惯而言,学生已与教师达成一定默契,能够较快地进入课堂学习,因此教师的导入可以由兴趣导向转向知识性回顾;但由于八年级伴随着已有学习经验的惯性和新学科科目的增加,学生的注意力、兴趣点短期内难免会有所偏颇,因此教师仍然要注重义务教育阶段历史教学的普及性定位,注重课堂的趣味、知识难度的分层设计,及历史教学的价值引领作用。从学习能力而言,大部分学生是处于有历史学习能力基础,但不强的层次,对于历史知识的学习停留在“知其然但不完全知其所以然”的状态。因此,八年级的历史教学设计要更为突出对学生能力的培养,如历史史事发生的时间、空间定位能力和综合串联能力,历史材料的通读、研读能力(即材料的概括和归纳、总结能力),历史史事的认识、分析、再叙述的能力,尤其是再叙述中所强调的语言表达的逻辑性、历史学术语言的严谨和准确。

教学目标【根据课程标准和核心素养分析】

1.借助一鸦前后中英贸易额数据表格、二鸦战争发展地图、圆明园视频资料,学生初步了解第二次鸦片战争爆发的原因、借口、过程、结果,了解火烧圆明园的基本史事,感受西方殖民侵略者的虚伪面目和清政府统治者的腐败无能。(唯物史观、时空观念、家国情怀)2.通过分别比较《南京条约》《天津条约》《北京条约》的内容,学生分别归纳二鸦两份条约签订的特点。借助地图、表格和历史图片的形式,进一步深化对二鸦实质的了解,即第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的继续和扩大,从而进一步感受西方殖民侵略者步步逼进的侵略嘴脸和清政府统治者的腐败无能。(时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)3.借助沙俄侵占我国北方大片领土地图及相关文字材料,梳理沙俄在第二次鸦片战争前后如何一步步侵略中国北方领土的史事,抓住“150万平方公里土地”这一概念,深化对于沙俄侵略者的了解。(时空观念、史料实证、家国情怀)4.以第一次鸦片战争、第二次鸦片战争时间轴为基础,围绕“主权、侵略范围、社会性质”三个层面,学生加深对教材中“两次鸦片战争对中国社会影响”表述的理解和记忆。同时就“鸦片战争”“通商战争”“中英战争”三种具有代表性的说法,理解不同说法背后的立场,重新回顾本课所学时的历史立场、对本课的认识和解释。(唯物史观、历史解释)

教学重点和难点

教学重点 了解第二次鸦片战争爆发的原因、《天津条约》《北京条约》条文内容及其具体影响、沙俄侵占我国北方大片领土、及第二次鸦片战争对中国社会的影响。教学难点了解《天津条约》《北京条约》条文内容及其具体影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第二次鸦片战争壹 战争起——第二次鸦片战争贰 条约定——《天津条约》《北京条约》叁 领土失——沙俄侵占我国北方肆 两鸦辩——总结与反思

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 播放“近代史上”歌曲 看歌词听歌曲回顾旧知 Rap歌曲形式激发课堂活力,引导学生借助歌词回顾第一次鸦片相关知识。

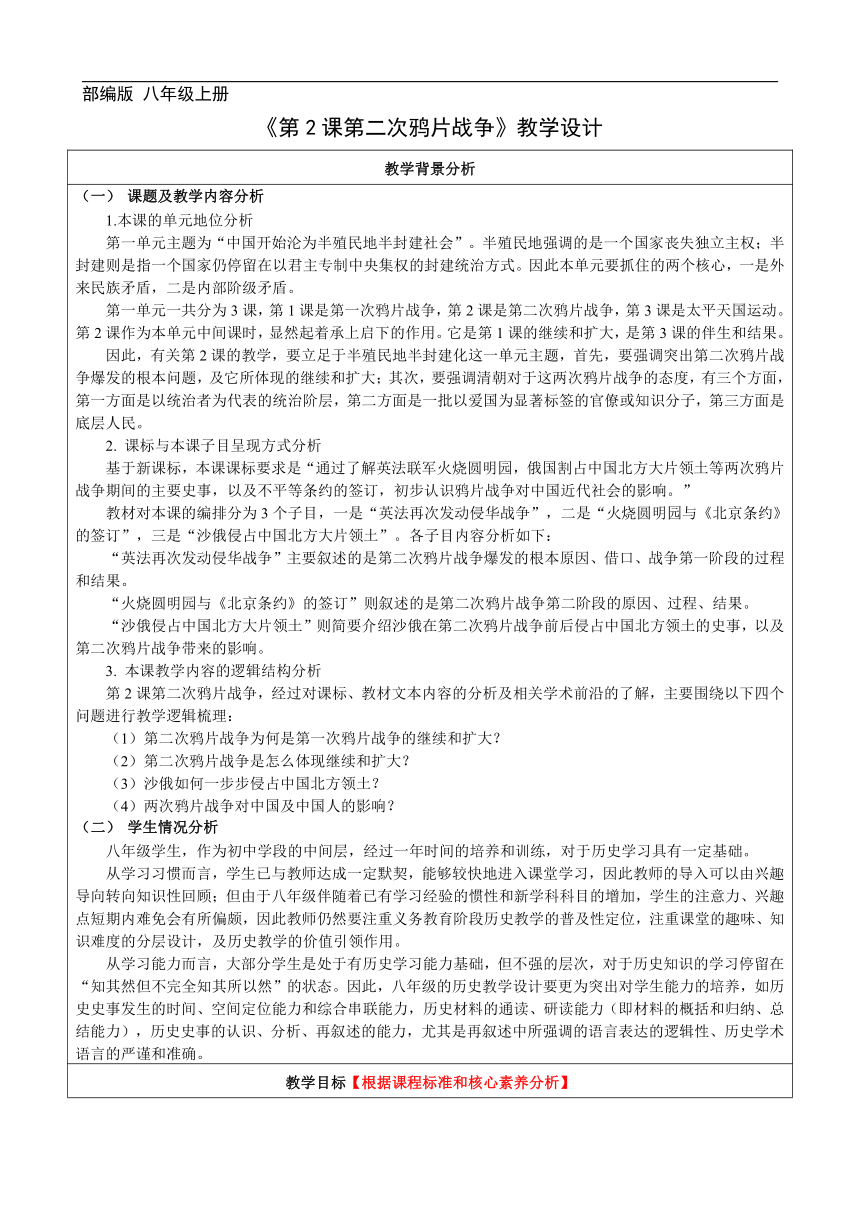

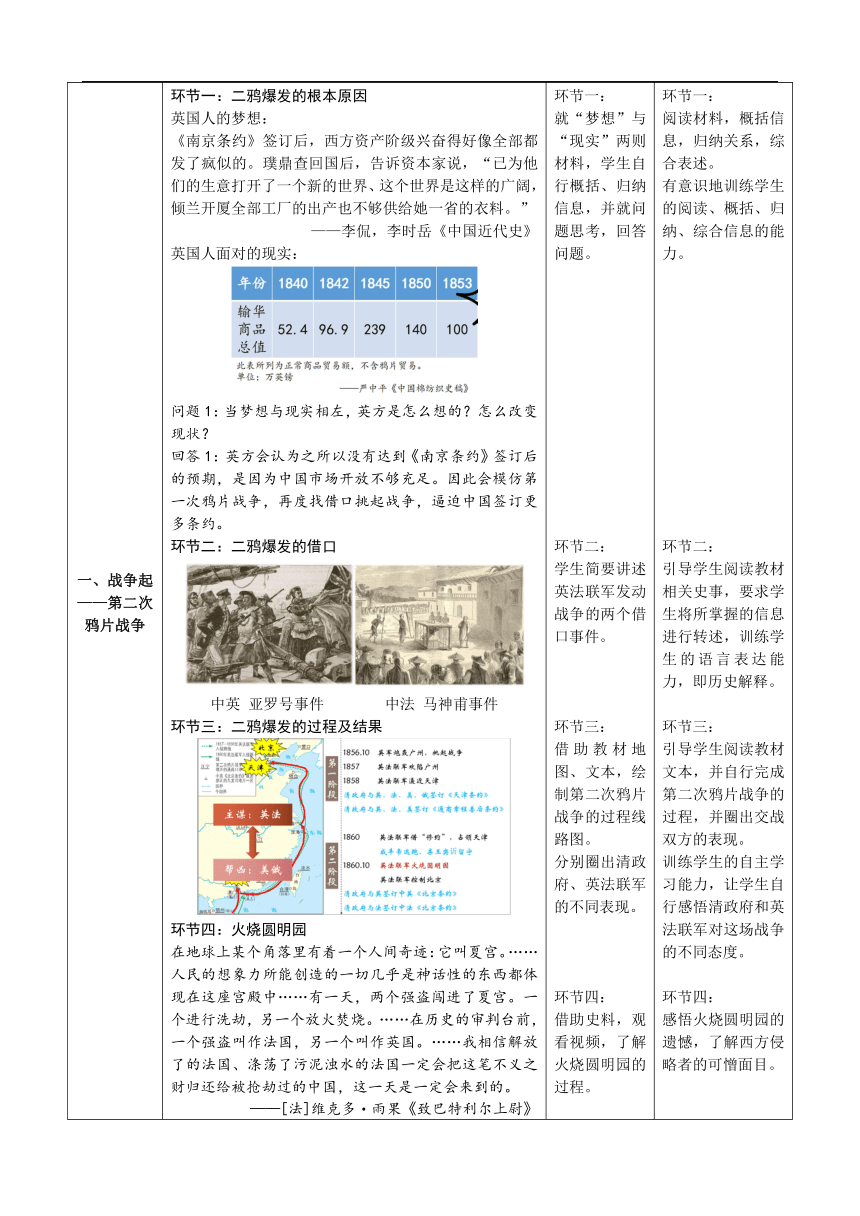

战争起——第二次鸦片战争 环节一:二鸦爆发的根本原因英国人的梦想:《南京条约》签订后,西方资产阶级兴奋得好像全部都发了疯似的。璞鼎查回国后,告诉资本家说,“已为他们的生意打开了一个新的世界、这个世界是这样的广阔,倾兰开厦全部工厂的出产也不够供给她一省的衣料。”——李侃,李时岳《中国近代史》英国人面对的现实:问题1:当梦想与现实相左,英方是怎么想的?怎么改变现状?回答1:英方会认为之所以没有达到《南京条约》签订后的预期,是因为中国市场开放不够充足。因此会模仿第一次鸦片战争,再度找借口挑起战争,逼迫中国签订更多条约。环节二:二鸦爆发的借口中英 亚罗号事件 中法 马神甫事件环节三:二鸦爆发的过程及结果环节四:火烧圆明园在地球上某个角落里有着一个人间奇迹:它叫夏宫。……人民的想象力所能创造的一切几乎是神话性的东西都体现在这座宫殿中……有一天,两个强盗闯进了夏宫。一个进行洗劫,另一个放火焚烧。……在历史的审判台前,一个强盗叫作法国,另一个叫作英国。……我相信解放了的法国、涤荡了污泥浊水的法国一定会把这笔不义之财归还给被抢劫过的中国,这一天是一定会来到的。——[法]维克多 雨果《致巴特利尔上尉》观看视频“圆明园” 环节一:就“梦想”与“现实”两则材料,学生自行概括、归纳信息,并就问题思考,回答问题。环节二:学生简要讲述英法联军发动战争的两个借口事件。环节三:借助教材地图、文本,绘制第二次鸦片战争的过程线路图。分别圈出清政府、英法联军的不同表现。环节四:借助史料,观看视频,了解火烧圆明园的过程。 环节一:阅读材料,概括信息,归纳关系,综合表述。有意识地训练学生的阅读、概括、归纳、综合信息的能力。环节二:引导学生阅读教材相关史事,要求学生将所掌握的信息进行转述,训练学生的语言表达能力,即历史解释。环节三:引导学生阅读教材文本,并自行完成第二次鸦片战争的过程,并圈出交战双方的表现。训练学生的自主学习能力,让学生自行感悟清政府和英法联军对这场战争的不同态度。环节四:感悟火烧圆明园的遗憾,了解西方侵略者的可憎面目。

条约定——《天津条约》《北京条约》 环节一:对比《南京条约》《天津条约》条文内容1842《南京条约》:(开埠)开放广州、福州、厦门、上海五处为通商口岸(割地)割香港岛给英国(赔款)赔款2100万银元(丧权)与英国协定关税1858《天津条约》:外国公使进驻北京(开埠)增开琼州、汕头、台湾、淡水、汉口、九江、南京、镇江、烟台、营口为通商口岸(丧权)外国商船、军舰可以在长江各口岸自由航行外国人士可在内地游历及传教问题2:对比两则条约,归纳《天津条约》的特点?环节二:对比《天津条约》《北京条约》条文内容1858《天津条约》:外国公使进驻北京(开埠)增开琼州、汕头、台湾、淡水、汉口、九江、南京、镇江、烟台、营口为通商口岸(丧权)外国商船、军舰可以在长江各口岸自由航行外国人士可在内地游历及传教1860《北京条约》:承认《天津条约》有效(开埠)增开天津为通商口岸(割地)割九龙司给英国(赔款)增加赔款数额(英法各八百万两)(丧权)公使驻京由他国决定 允许华工出国问题3:对比两则条约,归纳《北京条约》的特点?环节三:条约签订后,中国和西方的不同表现?中方——普通老百姓:签订《北京条约》当日,北京市民纷纷围观。中方——清政府:英方:英国入城签约仪仗队 环节一:对比《南京条约》《天津条约》的具体条文,研究两者的区别,分析《天津条约》相比较之《南京条约》在哪些方面有更进一步的侵略?环节二:对比《天津条约》《北京条约》的具体条文,研究两者的区别,分析《北京条约》相比较之《天津条约》在哪些方面又有更进一步的侵略?环节三:观察中方清政府、老百姓、英方代表三者对于《天津条约》《北京条约》签订的表现。 环节一:理解《天津条约》《通商章程善后条约》所反映出的第二次鸦片战争的实质。了解条约的签订所带给中国的进一步影响。感受西方殖民侵略者的逼近。训练学生在回顾旧知的基础上,进一步自主学习新知,综合新旧知识间的联系。环节二:了解条约的签订所带给中国的进一步影响。感受西方殖民侵略者的步步紧逼。加强学生关于《天津条约》知识的应用,训练学生自主了解《北京条约》内容,综合新旧知识的联系与应用。环节三:感受第二次鸦片战争对于中国社会及中国人的影响,尤其是清政府、老百姓。感受西方殖民侵略者的虚伪面目。

领土失——沙俄侵占我国北方 环节一:了解沙俄如何一步步侵占我国北方大片领土环节二:理解150万平方公里是什么概念?150万平方公里面积,约等于41.6个台湾,或8个广东省,或1个外蒙古。沙俄不费一枪一弹,从中国夺取了一块大小等于法德两国面积的领土和一条同多瑙河一样长的河流。——恩格斯《俄罗斯在远东的成功》100年前,贝加尔湖地区就成为俄国领土,从那时以后,海参崴、伯力、勘察加和其他地区才变成苏联领土。这笔账我们还没清算呢。 ——毛泽东 环节一:阅读地图,依次标记我国北方领土被沙俄侵占的先后顺序,并标签所对应的年份、条约。环节二:阅读图片、文本,进一步加深对沙俄侵占我国北方大片领土的感受。 环节一:感受沙俄一步步侵占我国北方大片领土的过程。训练学生自主完成地图阅读的能力。环节二:进一步加深对沙俄侵占我国北方大片领土的感受。培养学生的爱国情怀。训练学生的阅读能力。

两鸦辩——总结与反思 环节一:综合分析两次鸦片战争的影响启示:落后就要挨打;弱国无外交。环节二:何为历史解释?鸦片战争:站在中国角度,具有鲜明的历史价值判断。强调英国侵略的本质,强调中国反抗侵略的正义性。通商战争:站在英国角度,具有鲜明的历史价值判断。强调英国资本主义发展的现实需要,掩盖英国侵略者的本质。中英战争:淡化历史价值判断。既不强调英国发起战争的本质,也不强调中国反抗的正义性。历史解释,是基于史事的历史认识与表述。对于同一史事,立场不同,认识不同,历史解释不同。 环节一:对应主权、侵略范围、社会性质三个小主题,补充完整两次鸦片战争分别对应的影响。比较两次鸦片战争影响的词汇变化。得出启示。环节二:思考“鸦片战争”不同称呼背后的涵义,加深对历史解释的了解,反思自己对于具体历史事件的历史解释,是出于何种立场?有什么样的认识?怎么去合理表述? 环节一:引导学生复习第一次鸦片战争的影响,阅读分析第二次鸦片战争影响内容的层次性。比较两次鸦片战争 影响的不同表述,理解区别,帮助记忆。环节二:借助“鸦片战争”“通商战争”“中英战争”这些不同称呼,引导学生进一步了解“何为历史解释?”反思在日常小论文训练中,自己对于具体史事的表述,是否逻辑通顺,立场一致。

教学反思

立足于(1)第二次鸦片战争为何是第一次鸦片战争的继续和扩大?(2)第二次鸦片战争是怎么体现继续和扩大?(3)沙俄如何一步步侵占中国北方领土?(4)两次鸦片战争对中国及中国人的影响?这四个核心问题,我提出4个教学目标,本课教学设计同样分为4个部分。此教学设计作为新课讲授,针对八年级学生群体,不同学生间能力层次不一的情况,本课教学目标与教学设计也同样进行适当的分层设计。对于大部分学生而言,每一部分教学设计均应能达到此部分环节总数的二分之一、甚至是三分之二。此外,课后的作业巩固应当着重落实基础性知识的梳理、巩固、记忆与应用。

PAGE

《第2课第二次鸦片战争》教学设计

教学背景分析

课题及教学内容分析1.本课的单元地位分析第一单元主题为“中国开始沦为半殖民地半封建社会”。半殖民地强调的是一个国家丧失独立主权;半封建则是指一个国家仍停留在以君主专制中央集权的封建统治方式。因此本单元要抓住的两个核心,一是外来民族矛盾,二是内部阶级矛盾。第一单元一共分为3课,第1课是第一次鸦片战争,第2课是第二次鸦片战争,第3课是太平天国运动。第2课作为本单元中间课时,显然起着承上启下的作用。它是第1课的继续和扩大,是第3课的伴生和结果。因此,有关第2课的教学,要立足于半殖民地半封建化这一单元主题,首先,要强调突出第二次鸦片战争爆发的根本问题,及它所体现的继续和扩大;其次,要强调清朝对于这两次鸦片战争的态度,有三个方面,第一方面是以统治者为代表的统治阶层,第二方面是一批以爱国为显著标签的官僚或知识分子,第三方面是底层人民。2. 课标与本课子目呈现方式分析基于新课标,本课课标要求是“通过了解英法联军火烧圆明园,俄国割占中国北方大片领土等两次鸦片战争期间的主要史事,以及不平等条约的签订,初步认识鸦片战争对中国近代社会的影响。”教材对本课的编排分为3个子目,一是“英法再次发动侵华战争”,二是“火烧圆明园与《北京条约》的签订”,三是“沙俄侵占中国北方大片领土”。各子目内容分析如下:“英法再次发动侵华战争”主要叙述的是第二次鸦片战争爆发的根本原因、借口、战争第一阶段的过程和结果。“火烧圆明园与《北京条约》的签订”则叙述的是第二次鸦片战争第二阶段的原因、过程、结果。“沙俄侵占中国北方大片领土”则简要介绍沙俄在第二次鸦片战争前后侵占中国北方领土的史事,以及第二次鸦片战争带来的影响。3. 本课教学内容的逻辑结构分析第2课第二次鸦片战争,经过对课标、教材文本内容的分析及相关学术前沿的了解,主要围绕以下四个问题进行教学逻辑梳理:第二次鸦片战争为何是第一次鸦片战争的继续和扩大?第二次鸦片战争是怎么体现继续和扩大?沙俄如何一步步侵占中国北方领土?两次鸦片战争对中国及中国人的影响?学生情况分析八年级学生,作为初中学段的中间层,经过一年时间的培养和训练,对于历史学习具有一定基础。从学习习惯而言,学生已与教师达成一定默契,能够较快地进入课堂学习,因此教师的导入可以由兴趣导向转向知识性回顾;但由于八年级伴随着已有学习经验的惯性和新学科科目的增加,学生的注意力、兴趣点短期内难免会有所偏颇,因此教师仍然要注重义务教育阶段历史教学的普及性定位,注重课堂的趣味、知识难度的分层设计,及历史教学的价值引领作用。从学习能力而言,大部分学生是处于有历史学习能力基础,但不强的层次,对于历史知识的学习停留在“知其然但不完全知其所以然”的状态。因此,八年级的历史教学设计要更为突出对学生能力的培养,如历史史事发生的时间、空间定位能力和综合串联能力,历史材料的通读、研读能力(即材料的概括和归纳、总结能力),历史史事的认识、分析、再叙述的能力,尤其是再叙述中所强调的语言表达的逻辑性、历史学术语言的严谨和准确。

教学目标【根据课程标准和核心素养分析】

1.借助一鸦前后中英贸易额数据表格、二鸦战争发展地图、圆明园视频资料,学生初步了解第二次鸦片战争爆发的原因、借口、过程、结果,了解火烧圆明园的基本史事,感受西方殖民侵略者的虚伪面目和清政府统治者的腐败无能。(唯物史观、时空观念、家国情怀)2.通过分别比较《南京条约》《天津条约》《北京条约》的内容,学生分别归纳二鸦两份条约签订的特点。借助地图、表格和历史图片的形式,进一步深化对二鸦实质的了解,即第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的继续和扩大,从而进一步感受西方殖民侵略者步步逼进的侵略嘴脸和清政府统治者的腐败无能。(时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)3.借助沙俄侵占我国北方大片领土地图及相关文字材料,梳理沙俄在第二次鸦片战争前后如何一步步侵略中国北方领土的史事,抓住“150万平方公里土地”这一概念,深化对于沙俄侵略者的了解。(时空观念、史料实证、家国情怀)4.以第一次鸦片战争、第二次鸦片战争时间轴为基础,围绕“主权、侵略范围、社会性质”三个层面,学生加深对教材中“两次鸦片战争对中国社会影响”表述的理解和记忆。同时就“鸦片战争”“通商战争”“中英战争”三种具有代表性的说法,理解不同说法背后的立场,重新回顾本课所学时的历史立场、对本课的认识和解释。(唯物史观、历史解释)

教学重点和难点

教学重点 了解第二次鸦片战争爆发的原因、《天津条约》《北京条约》条文内容及其具体影响、沙俄侵占我国北方大片领土、及第二次鸦片战争对中国社会的影响。教学难点了解《天津条约》《北京条约》条文内容及其具体影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第二次鸦片战争壹 战争起——第二次鸦片战争贰 条约定——《天津条约》《北京条约》叁 领土失——沙俄侵占我国北方肆 两鸦辩——总结与反思

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 播放“近代史上”歌曲 看歌词听歌曲回顾旧知 Rap歌曲形式激发课堂活力,引导学生借助歌词回顾第一次鸦片相关知识。

战争起——第二次鸦片战争 环节一:二鸦爆发的根本原因英国人的梦想:《南京条约》签订后,西方资产阶级兴奋得好像全部都发了疯似的。璞鼎查回国后,告诉资本家说,“已为他们的生意打开了一个新的世界、这个世界是这样的广阔,倾兰开厦全部工厂的出产也不够供给她一省的衣料。”——李侃,李时岳《中国近代史》英国人面对的现实:问题1:当梦想与现实相左,英方是怎么想的?怎么改变现状?回答1:英方会认为之所以没有达到《南京条约》签订后的预期,是因为中国市场开放不够充足。因此会模仿第一次鸦片战争,再度找借口挑起战争,逼迫中国签订更多条约。环节二:二鸦爆发的借口中英 亚罗号事件 中法 马神甫事件环节三:二鸦爆发的过程及结果环节四:火烧圆明园在地球上某个角落里有着一个人间奇迹:它叫夏宫。……人民的想象力所能创造的一切几乎是神话性的东西都体现在这座宫殿中……有一天,两个强盗闯进了夏宫。一个进行洗劫,另一个放火焚烧。……在历史的审判台前,一个强盗叫作法国,另一个叫作英国。……我相信解放了的法国、涤荡了污泥浊水的法国一定会把这笔不义之财归还给被抢劫过的中国,这一天是一定会来到的。——[法]维克多 雨果《致巴特利尔上尉》观看视频“圆明园” 环节一:就“梦想”与“现实”两则材料,学生自行概括、归纳信息,并就问题思考,回答问题。环节二:学生简要讲述英法联军发动战争的两个借口事件。环节三:借助教材地图、文本,绘制第二次鸦片战争的过程线路图。分别圈出清政府、英法联军的不同表现。环节四:借助史料,观看视频,了解火烧圆明园的过程。 环节一:阅读材料,概括信息,归纳关系,综合表述。有意识地训练学生的阅读、概括、归纳、综合信息的能力。环节二:引导学生阅读教材相关史事,要求学生将所掌握的信息进行转述,训练学生的语言表达能力,即历史解释。环节三:引导学生阅读教材文本,并自行完成第二次鸦片战争的过程,并圈出交战双方的表现。训练学生的自主学习能力,让学生自行感悟清政府和英法联军对这场战争的不同态度。环节四:感悟火烧圆明园的遗憾,了解西方侵略者的可憎面目。

条约定——《天津条约》《北京条约》 环节一:对比《南京条约》《天津条约》条文内容1842《南京条约》:(开埠)开放广州、福州、厦门、上海五处为通商口岸(割地)割香港岛给英国(赔款)赔款2100万银元(丧权)与英国协定关税1858《天津条约》:外国公使进驻北京(开埠)增开琼州、汕头、台湾、淡水、汉口、九江、南京、镇江、烟台、营口为通商口岸(丧权)外国商船、军舰可以在长江各口岸自由航行外国人士可在内地游历及传教问题2:对比两则条约,归纳《天津条约》的特点?环节二:对比《天津条约》《北京条约》条文内容1858《天津条约》:外国公使进驻北京(开埠)增开琼州、汕头、台湾、淡水、汉口、九江、南京、镇江、烟台、营口为通商口岸(丧权)外国商船、军舰可以在长江各口岸自由航行外国人士可在内地游历及传教1860《北京条约》:承认《天津条约》有效(开埠)增开天津为通商口岸(割地)割九龙司给英国(赔款)增加赔款数额(英法各八百万两)(丧权)公使驻京由他国决定 允许华工出国问题3:对比两则条约,归纳《北京条约》的特点?环节三:条约签订后,中国和西方的不同表现?中方——普通老百姓:签订《北京条约》当日,北京市民纷纷围观。中方——清政府:英方:英国入城签约仪仗队 环节一:对比《南京条约》《天津条约》的具体条文,研究两者的区别,分析《天津条约》相比较之《南京条约》在哪些方面有更进一步的侵略?环节二:对比《天津条约》《北京条约》的具体条文,研究两者的区别,分析《北京条约》相比较之《天津条约》在哪些方面又有更进一步的侵略?环节三:观察中方清政府、老百姓、英方代表三者对于《天津条约》《北京条约》签订的表现。 环节一:理解《天津条约》《通商章程善后条约》所反映出的第二次鸦片战争的实质。了解条约的签订所带给中国的进一步影响。感受西方殖民侵略者的逼近。训练学生在回顾旧知的基础上,进一步自主学习新知,综合新旧知识间的联系。环节二:了解条约的签订所带给中国的进一步影响。感受西方殖民侵略者的步步紧逼。加强学生关于《天津条约》知识的应用,训练学生自主了解《北京条约》内容,综合新旧知识的联系与应用。环节三:感受第二次鸦片战争对于中国社会及中国人的影响,尤其是清政府、老百姓。感受西方殖民侵略者的虚伪面目。

领土失——沙俄侵占我国北方 环节一:了解沙俄如何一步步侵占我国北方大片领土环节二:理解150万平方公里是什么概念?150万平方公里面积,约等于41.6个台湾,或8个广东省,或1个外蒙古。沙俄不费一枪一弹,从中国夺取了一块大小等于法德两国面积的领土和一条同多瑙河一样长的河流。——恩格斯《俄罗斯在远东的成功》100年前,贝加尔湖地区就成为俄国领土,从那时以后,海参崴、伯力、勘察加和其他地区才变成苏联领土。这笔账我们还没清算呢。 ——毛泽东 环节一:阅读地图,依次标记我国北方领土被沙俄侵占的先后顺序,并标签所对应的年份、条约。环节二:阅读图片、文本,进一步加深对沙俄侵占我国北方大片领土的感受。 环节一:感受沙俄一步步侵占我国北方大片领土的过程。训练学生自主完成地图阅读的能力。环节二:进一步加深对沙俄侵占我国北方大片领土的感受。培养学生的爱国情怀。训练学生的阅读能力。

两鸦辩——总结与反思 环节一:综合分析两次鸦片战争的影响启示:落后就要挨打;弱国无外交。环节二:何为历史解释?鸦片战争:站在中国角度,具有鲜明的历史价值判断。强调英国侵略的本质,强调中国反抗侵略的正义性。通商战争:站在英国角度,具有鲜明的历史价值判断。强调英国资本主义发展的现实需要,掩盖英国侵略者的本质。中英战争:淡化历史价值判断。既不强调英国发起战争的本质,也不强调中国反抗的正义性。历史解释,是基于史事的历史认识与表述。对于同一史事,立场不同,认识不同,历史解释不同。 环节一:对应主权、侵略范围、社会性质三个小主题,补充完整两次鸦片战争分别对应的影响。比较两次鸦片战争影响的词汇变化。得出启示。环节二:思考“鸦片战争”不同称呼背后的涵义,加深对历史解释的了解,反思自己对于具体历史事件的历史解释,是出于何种立场?有什么样的认识?怎么去合理表述? 环节一:引导学生复习第一次鸦片战争的影响,阅读分析第二次鸦片战争影响内容的层次性。比较两次鸦片战争 影响的不同表述,理解区别,帮助记忆。环节二:借助“鸦片战争”“通商战争”“中英战争”这些不同称呼,引导学生进一步了解“何为历史解释?”反思在日常小论文训练中,自己对于具体史事的表述,是否逻辑通顺,立场一致。

教学反思

立足于(1)第二次鸦片战争为何是第一次鸦片战争的继续和扩大?(2)第二次鸦片战争是怎么体现继续和扩大?(3)沙俄如何一步步侵占中国北方领土?(4)两次鸦片战争对中国及中国人的影响?这四个核心问题,我提出4个教学目标,本课教学设计同样分为4个部分。此教学设计作为新课讲授,针对八年级学生群体,不同学生间能力层次不一的情况,本课教学目标与教学设计也同样进行适当的分层设计。对于大部分学生而言,每一部分教学设计均应能达到此部分环节总数的二分之一、甚至是三分之二。此外,课后的作业巩固应当着重落实基础性知识的梳理、巩固、记忆与应用。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹