统编版中外历史纲要上第1课《中华文明的起源与早期国家》课后练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 统编版中外历史纲要上第1课《中华文明的起源与早期国家》课后练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-26 21:13:44 | ||

图片预览

文档简介

统编版中外历史纲要上第1课《中华文明的起源与早期国家》练习题

1. 下列说法正确的是( )

A. 距今约170万年的元谋人从事渔猎和采集,过着群居生活

B. 距今约1万年前,人们已大量使用彩绘陶器,以粟为主要栽培作物

C. 大汶口文化时期代表器物是黑陶

D. 仰韶文化时期私有制已经产生,阶级分化日益明显

2. “玉”被誉为“石之美者”,自古以来便深受华夏儿女的喜爱。2021年,考古工作者在发掘“三星堆遗址”的“祭祀坑”时,发现了器型丰富的玉器;其中的“玉璋”形制繁复,有几何璋、斜刃璋、树枝形璋等,与中原传统玉的形制大为不同。由此可知,三星堆文明

A. 与中华文明存在明显差异 B. 体现了中华文明的多元一体

C. 仍处于宗教神权统治阶段 D. 独立发展且与外界缺少交流

3. 新石器时代晚期,在长江下游的良渚遗址、黄河中游的陶寺遗址中,发现了城址城壕、专用玉石兵器、有大量随葬品的显贵大墓及专用的贵族墓地,以及散见于遗址内的非正常死亡遗骸等,这些发现可以用来证明( )

A. 阶级分化和斗争加速国家出现 B. 城市是进入文明时期的标志

C. 中国华北地区最早出现了国家 D. 当时中国南北联系日益加强

4. 王国维曾说过:“古来新学问之起,大都由于新发现。”今“清华简”出,则先秦历史之认识,别有洞天。2021年岁末,一篇名为《五纪》的清华简,因其文有“黄帝有子曰蚩尤”的内容,故而一经媒体报道,立时引起了人们的关注与讨论。有学者认为《五纪》不过是言黄帝的“百家”之一,有不同的属辞比事(作文纪事)亦属正常;有学者从共同体内君臣关系出发,提出“子”乃子爵之谓;有学者则释“子”为一种“社会性关系称谓”。围绕由清华简引发的上述讨论,说明( )

A. 清华简是学界公认的可信史料,对此大可不必予以质疑

B. 对学界视为定论的传统说法,不可盲从,应当以新史料为据

C. 研究历史问题既需要百家争鸣,也需要一家独断,更需要媒体的引导

D. 文献理解要放到历史和文化的背景中去,以避免单纯的字句巧合导致误解

5. 历史文献记载的黄帝“有熊国”故地郑州地区,发现了一些龙山文化城址,有大型宫殿、护城河等遗迹。山西陶寺遗址,一般也被认为属于历史文献记载的“尧都平阳”。这

A. 说明考古发掘与文献记载互证才有价值

B. 为研究中华文明的源远流长提供了证据

C. 反映中华文明的起源呈现出多元一体的格局

D. 表明中国很早就形成了成熟的城市规制理念

6. 二里头文化的聚落分布,由王都(大邑)、区域性中心聚落(大族邑)、次级中心聚落(小族邑)及众多村落(属邑)组成,形成金字塔式的聚落结构和众星捧月式的聚落空间分布格局。这种格局本质上反映了( )

A. 早期王权国家的形成 B. 家国一体观念的出现

C. 中华文明的多元一体 D. 国野分立的城乡之别

7. 据史载,在原始社会末期的“三皇五帝”时期,存在着一种“政治美德”,有人称其为政治行为的“童话”,亦称“柏拉图式的理想国”。这一“政治美德”指的是( )

A. 传位贤者 B. 王位世袭 C. 阶级平等 D. 直接民主

8. 就文献记载来看,与从“天下为公,选贤与能,讲信修睦”到“天下为家,各亲其亲,各子其子”不相对应的是( )

A. 从“大同之世”到“小康之世” B. 从禅让制到世袭制

C. 从“公天下”到“家天下” D. 从神话传说到文明起源

9. 商朝后期,统治者因占卜记事而刻在龟甲兽骨上的卜辞,记载内容包括祭祀、征伐、田猎、农耕、畜牧、社会生活等。这说明,当时( )

A. 君主专制强化 B. 神权与王权结合 C. 农业经济发达 D. 甲骨文得以普及

10. 商朝时商族人认为天命只降于商人,故而经常举行祭祀活动以祈求上天能够永远保佑商族;后武王伐商,打破了商人天命降于一族的观念,由周天子而不是周人来领受天命,不再斤斤计较于一族小群体的利益得失。这种变化( )

A. 推动仁政治国理念形成 B. 适应分封制对内外服制度的取代

C. 使神权与王权紧密结合 D. 保证了周朝贵族的世袭特权地位

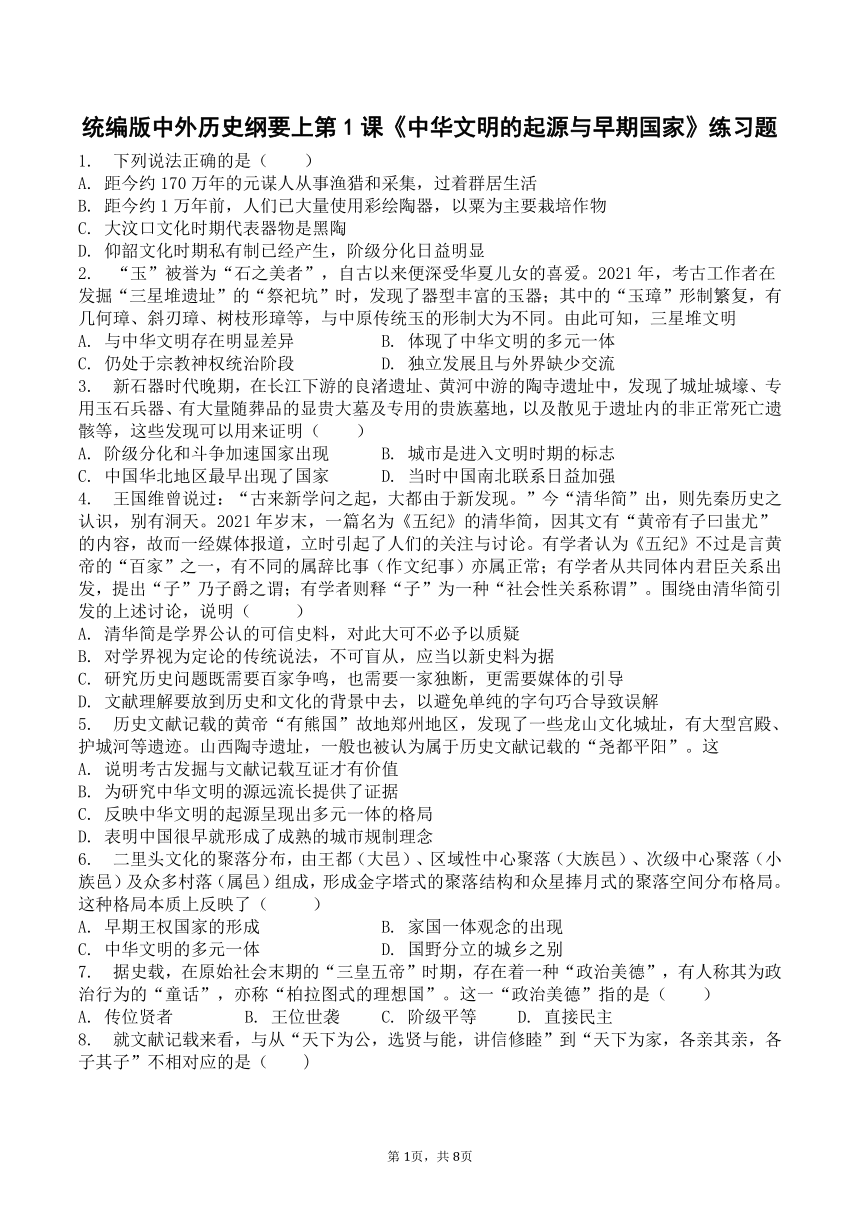

11. 历史地图可以培养学生的时空观念,观察下面示意图,可以得出结论是夏、商、周时期

A. 政治的中心主要是在南方 B. 统治区域到达了珠江流域

C. 青铜原料分布在黄河流域 D. 诸侯国都集中在都城附近

12. 有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩”。这表明( )

A. 官僚体制成为当时社会的主宰 B. 素养不同的人享有同等的国家管理权

C. 以分封制构架国家垂直管理地方形式 D. 国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

13. 西周时期,周王为了使诸侯国秉承分封之初的忠诚守信,利用玉瑞(用玉制作的礼器)制定了一系列繁琐的礼仪活动;形成玉瑞制度,作为控制诸侯国的手段和凭借。由此可见,西周时期( )

①分封制度得以贯彻 ②国家礼制得到完善

③中央集权得以强化 ④家国一体局面形成 ⑤地方治理有所加强

A. ①②④ B. ①②⑤ C. ①③⑤ D. ②③④

14. 下表中,史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 史实 结论

A 甲骨文中有字呈牛引犁头启土状 商代可能出现牛耕

B 《周易》中记载神农氏教天下耕作 周代出现刀耕火种

C 半坡遗址发掘出聚落遗迹和生产工具 长江流域是中华文明的重要起源地

D 毛公鼎是目前所知铭文最长青铜器 夏商时期官营手工业发达

A. A B. B C. C D. D

15. 从西周中期开始,青铜器纹饰呈现出抽象化特征,表象看似简化、统一,内涵实则复杂不易理解,社会上层不再通过青铜器纹饰的庄严肃穆保持与平民的距离,而是通过特定的精神世界和差异的知识体系区别于平民。这反映了当时( )

A. 礼的社会影响力在加强 B. 贵族平民认识趋于一致

C. 青铜铸造技艺发展成熟 D. 新兴地主阶级冲击传统

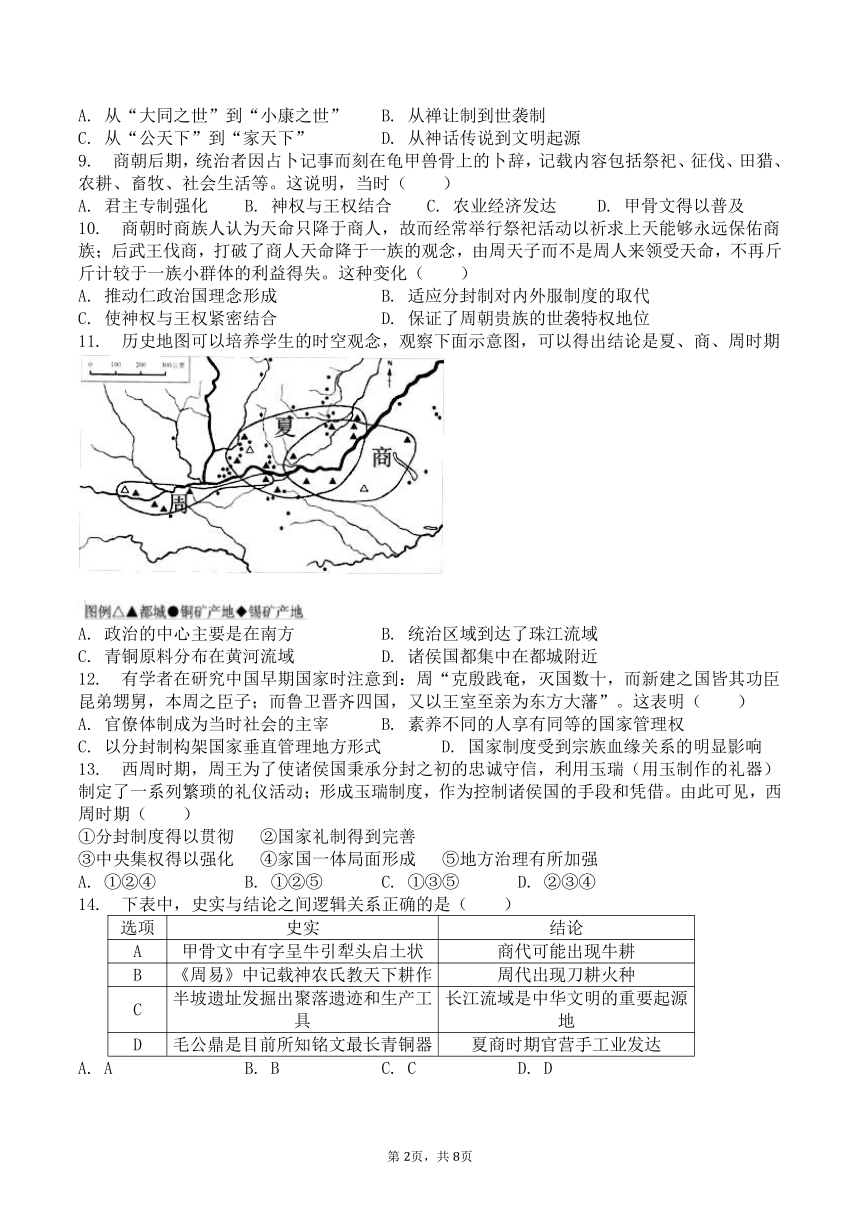

16. 下图是甲骨文中“国”的初体,本义是邦国,原指诸侯所受封的地域。左边是疆域,右边是“戈”,表示用武力守卫疆域。字形像持武器(戈)守卫城邑。这在一定程度上反映了

A. 注重血缘的宗法制度 B. 早期文字的史料价值

C. 中央集权的政治体制 D. 日益严峻的边疆危机

17. 阅读材料,回答问题。

材料一:公元前11世纪,在牧野之战中周人战胜了曾经相当强大的商人,获得了对中原地区的统治权。为了能在更加广阔的领域内迅速建立并巩固自己的统治,他们推行了分封制,“封建亲戚,以藩屏周”。

——摘编自李凤琴《西周分封制与西欧中世纪分封制之比较》

材料二: 分封制在传承与联系制度上就已经决定了周天子的政权不稳,国家的动荡。面对众多力量强大且不受约束的诸侯,假使一家的实力真正成长到能够与天子抗衡,那么王朝的覆灭也就不远了。况且世袭制的延续性,就能够让一方诸侯持续地累积实力。而郡县制联系于任免制而非世袭制。郡守与县长官均由中央皇帝直接任命,并且还设立监察使,行政、军事与司法三权分立,层层将权力集中到中央。这样,不仅减少了地方实力超越中央的可能,还将权力集中于皇帝一人手中,大大推进了中央集权的程度。

——摘编自陈鑫高、刘红琪《郡县制较于分封制优势分析与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析分封制实施的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出分封制历史影响。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国古代具有丰富的环保思想。我们的先人很早就认识到:“略不掩群,不取麋夭;不竭泽而渣,不焚林而猎。”《荀子·天论》中说:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”并主张“制天命而用之”。汉代淮南王刘安指出:“教民养育六畜,以时种树,务修田畴,滋植桑麻。”在环保的措施上,商鞅变法规定“弃灰于道者被刑”,甚至“断其手”。秦汉以后,山林川泽归少府管理,具体分管的有林官、湖官、陂官、苑官和畴官等。宋太祖下“禁捕诏”,宋真宗下“禁捕山鹧诏”。明清时期,宗族制定族规,进一步强化了环境保护措施。

——摘編自张涛《中国古代的环境思想与实践》

材料二:周克商以后,安抚殷商遗民,以为周用,同时进用各地的才俊,新创之周实际上是一个诸部族的大联盟。周人在这个超越部族范围的政治力量上,还须建立一个超越部族性质的至高天神的权威,甚至周王室自己的王权也须在道德性的天命之前俯首。于是周人的世界,是一个“天下”,不是一个“大邑”;周人的政治权利,造就了一个文化的共同体。周人克商,又承认商人曾克夏。这一串历史性的递嬗,代表了天命的交接,代表了一个文化秩序的延续。中国从此不再是若干个文化体系竞争的场合,中国的历史,从此成为华夏世界求延续和求发展的长篇史诗。

——摘编自许倬云《西周史》

(1)根据材料一,概括古代中国环保思想的主要内容,并结合所学知识分析古代中国环保思想实践的历史背景。

(2)历史学家认为,在西周时期,中原大地逐渐形成了“天下一家”的政治和文化认同,在中华民族的形成史上有重要的影响。根据材料和所学知识分析说明这种政治文化认同形成原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对环保的认识。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】距今约170万年的元谋人从事渔猎和采集,过着群居生活,A项正确;距今约1万年前刚刚进入新石器时代,当时人并没有大量使用彩绘陶器,排除B项;龙山文化的代表器物是黑陶,排除C项;根据所学知识可知,新石器时代尚未出现私有制,排除D项。故选A项。

2.【答案】B

【解析】1.【答案】B

【解析】材料“深受华夏儿女的喜爱”“三星堆遗址”“造型丰富的玉器”“与中原传统玉的形制大为不同”说明三星堆文明和中原文明一样,发展出了玉器文化。但三星堆文明的玉器具有自己独特的特征,体现了中华文明的多元一体,故B项正确;

三星堆文明属于中华文明的一部分,故A项错误;

材料未体现三星堆文明仍处于宗教神权统治阶段,故C项错误;

材料并未体现三星堆文明与外界的交流情况,故D项错误。

本题考查三星堆文明遗址,根据材料“深受华夏儿女的喜爱”“三星堆遗址”“造型丰富的玉器”“与中原传统玉的形制大为不同”及所学早期文明的特点分析作答。

本题考查三星堆文明遗址,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】A

4.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查史学探究方法,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

D.2021年岁末,针对清华简《五纪》“黄帝有子曰蚩尤”的内容,学者们从当时的历史和文化背景出发,从不同的角度去解读,主张不能仅以字面意思去理解,以避免单纯的字句巧合导致误解,故D项正确。

A.清华简属于文献史料,也是需要质疑、需要其他史料验证的,排除A项。

B.对学界视为定论的传统说法,不可盲从是正确的,但是不能仅仅以新史料为据,还需要多种史料的验证,去伪存真,排除B项。

C.媒体的引导并不一定利于历史研究,一家独断更不是历史研究应当主张的,排除C项。

5.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查新石器时代文化遗存,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.考古发掘不需要与文献记载的内容互证也有其价值,故不选A。

B.据材料可知,龙山文化城址印证了历史文献记载的“有熊国”的记录;陶寺遗址,一般也被认为属于历史文献记载的“尧都平阳”,这就为研究中华文明的源远流长提供了有力的证据,故B正确。

C.仅根据龙山文化城址无法说明“多元一体”,故不选C。

D.“成熟的城市规制理念"无从体现,故不选D。

6.【答案】A

【解析】依据材料“由王都(大邑)、区域性中心聚落(大族邑)、次级中心聚落(小族邑)及众多村落(属邑)组成”,可以看出二里头文化遗址当中有都城,聚落,村落等,是国家的代表因素,A项正确。

材料不能体现家国一体,排除B项;材料仅涉及二里头文化,未涉及其他文化,不能说明多元一体,排除C项;材料不能得出国野分立,排除D项。

7.【答案】A

8.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查从禅让制到世袭制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.“天下为公,选贤与能,讲信修睦”反映的是大同之世,就是在天下为公的条件下,选贤举能使得社会不用管理就能安定,“天下为家,各亲其亲,各子其子”反映的是小康之世,是在天下为家的条件下,制定礼制使得社会在管理中安定,故A项正确。

B.“天下为公,选贤与能,讲信修睦”反映的是原始社会后期选举部落联盟首领的禅让制,“天下为家,各亲其亲,各子其子”反映了禹死后,禹的儿子启继承了禹的王位,王位世袭制替代了禅让制,故B项正确。

C.从“天下为公,选贤与能,讲信修睦”到“天下为家,各亲其亲,各子其子”体现了从“公天下”到“家天下”,故C项正确。

D.中华文明的起源是从原始社会的旧石器时代开始,代表性的有距今约170万年的元谋人和距今约70至20万年的北京人,他们从事渔猎和采集,过着群居生活,故D项错误。

9.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查商朝的统治,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.此时尚未出现君主专制,故不选A。

B.结合所学知识可知,记载着商朝统治者从事政治、军事、经济和文化等重要活动的甲骨卜辞,说明当时王权与神权结合,统治神权色彩浓厚,故B正确。

C.“发达”说法不准确,故不选C。

D.“普及”说法绝对,故不选D。

10.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查内外服制和分封制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.根据题干“打破了商人天命降于一族的观念,由周天子而不是周人来领受天命,不再斤斤计较于一族小群体的利益得失”可知,相比较商朝重视商族而言,西周更强调周天子的地位,这有利于确立周天子“天下共主”的地位,适应了分封制对内外服制度的取代,故B正确。

A.仁政治国理念是战国时期的孟子提出的,故A错误。

C.此项是商朝政治的特点,与题干信息不符,故C错误。

D.“保证了”说法过于绝对,且与史实不符,故D错误。

11.【答案】C

【解析】根据材料并结合所学知识可知,材料主要涉及夏商周时期都城、铜矿和锡矿的分布情况,由图中可得出的信息是青铜原料分布在黄河流域,C项正确;夏朝的都城在阳城,商王盘庚迁都于殷,西周都城是镐京,东周是洛邑,排除A项;统治区域到达了珠江流域是在秦朝之后,排除B项;材料未涉及诸侯国都的分布情况,排除D项。故选C项。

12.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查西周分封制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.周实行贵族政治不是官僚体制,故A项错误。

B.该项属于雅典民主政治的弊端,题干没有反映出分封对象的素养差异,故排除B项。

C.分封制不是垂直管理地方的形式,故C项错误。

D.据题干可知,分封对象包括“昆弟甥舅”,”以王室至亲为东方大藩“可知国家制度受到宗族血缘关系的明显影响,故D项正确。

13.【答案】B

【解析】西周时期利用玉瑞制度来强化分封制度,这也完善了国家礼制,加强了对地方的治理,故选B项。③表述不符合史实,西周时期还无中央集权之说;④表述材料无从体现,排除A、C、D三项。

14.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查中国古代农业和手工业成就,要求识记基础史实。

【解答】

A.根据甲骨文中有字呈牛引犁头启土状的史实,可以得出商代可能出现牛耕的历史结论,故A正确。

B.原始社会已经出现刀耕火种,故B错误。

C.半坡遗址位于黄河流域,故C错误。

D.仅从毛公鼎这一件青铜器不能得出夏商时期官营手业发达的历史结论,故D错误。

15.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查青铜器,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.西周中期青铜器纹饰的变化表明,社会上层不再以纹饰表象而是以内涵保持与平民的区别,这说明礼的社会影响力在加强,故A正确。

B.项“认识趋于一致”的说法与题干信息不符,故排除B。

C.当时青铜铸造技艺并未出现重大发展,且也不能体现发展成熟,C项错误。

D.新兴地主阶级出现在春秋战国时期,D项错误。

16.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查甲骨文,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.宗法制是以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度,其核心是嫡长子继承制,与材料主旨不符,故不选A。

B.材料信息中有关甲骨文“国”的初体的阐释说明,有助于研究周代分封制度,即诸侯被授予土地与人民,同时负有守卫边疆的责任义务,这在一定程度上反映了早期文字的史料价值,故B正确。

C.秦朝建立了中央集权的政治体制,材料所述为商周奴隶制时期,故不选C。

D.材料没有体现出边疆危机,故不选D。

17.【答案】(1)历史背景:武王伐纣,西周建立;井田制的实施;宗法制的影响;为了扩大疆域、巩固统治。

(2)分封制的影响:巩固了统治,扩大了疆域;使西周贵族集团形成了森严的等级秩序;易导致割据势力的形成,不利于权力的集中和统治的长期稳定。

【解析】本题考查分封制,要求运用所学分析解读材料信息。

(1)背景:根据材料“在牧野之战中周人战胜了曾经相当强大的商人,获得了对中原地区的统治权”可知这是:武王伐纣,商朝的灭亡,西周的建立;“为了能在更加广阔的领域内迅速建立并巩固自己的统治”可知西周疆域辽阔,所以分封制是巩固统治的需要;除此之外,结合所学知识,经济上的井田制对分封制的出台具有决定作用;以及宗法制与分封制互为表里。

(2)影响:根据材料“为了能在更加广阔的领域内迅速建立并巩固自己的统治”可知分封制有巩固统治,扩大疆域的作用;分封制与宗法制互为表里,所以使西周贵族集团形成了森严的等级秩序;随着诸侯实力的增强,周天子的驾驭能力就显得微不足道了,所以分封制发展到后期导致了诸侯割据势力的形成,不利于权力的集中和统治的长治久安。

18.【答案】(1)内容:合理利用大自然,不过度索取;顺应自然规律;统治者的重视;利用宗法力量。历史背景:统一多民族同家的形成及君主专制加强;小农经济的形成与发展;政府贯彻重农抑商政策;儒家思想的正统地位不断巩固。

(2)西周分封王族到各地建立诸侯国,形成了众星拱月般的政治格局;与商等先代贵族子弟形联盟;确立了超越部族之上的神圣天命权威,形成朝代更替的天命观念。宗法制下“家国一体”的影响。

(3)人与环境和谐共处;走可持续发展道路;尊重自然,尊重规律。

第1页,共1页

1. 下列说法正确的是( )

A. 距今约170万年的元谋人从事渔猎和采集,过着群居生活

B. 距今约1万年前,人们已大量使用彩绘陶器,以粟为主要栽培作物

C. 大汶口文化时期代表器物是黑陶

D. 仰韶文化时期私有制已经产生,阶级分化日益明显

2. “玉”被誉为“石之美者”,自古以来便深受华夏儿女的喜爱。2021年,考古工作者在发掘“三星堆遗址”的“祭祀坑”时,发现了器型丰富的玉器;其中的“玉璋”形制繁复,有几何璋、斜刃璋、树枝形璋等,与中原传统玉的形制大为不同。由此可知,三星堆文明

A. 与中华文明存在明显差异 B. 体现了中华文明的多元一体

C. 仍处于宗教神权统治阶段 D. 独立发展且与外界缺少交流

3. 新石器时代晚期,在长江下游的良渚遗址、黄河中游的陶寺遗址中,发现了城址城壕、专用玉石兵器、有大量随葬品的显贵大墓及专用的贵族墓地,以及散见于遗址内的非正常死亡遗骸等,这些发现可以用来证明( )

A. 阶级分化和斗争加速国家出现 B. 城市是进入文明时期的标志

C. 中国华北地区最早出现了国家 D. 当时中国南北联系日益加强

4. 王国维曾说过:“古来新学问之起,大都由于新发现。”今“清华简”出,则先秦历史之认识,别有洞天。2021年岁末,一篇名为《五纪》的清华简,因其文有“黄帝有子曰蚩尤”的内容,故而一经媒体报道,立时引起了人们的关注与讨论。有学者认为《五纪》不过是言黄帝的“百家”之一,有不同的属辞比事(作文纪事)亦属正常;有学者从共同体内君臣关系出发,提出“子”乃子爵之谓;有学者则释“子”为一种“社会性关系称谓”。围绕由清华简引发的上述讨论,说明( )

A. 清华简是学界公认的可信史料,对此大可不必予以质疑

B. 对学界视为定论的传统说法,不可盲从,应当以新史料为据

C. 研究历史问题既需要百家争鸣,也需要一家独断,更需要媒体的引导

D. 文献理解要放到历史和文化的背景中去,以避免单纯的字句巧合导致误解

5. 历史文献记载的黄帝“有熊国”故地郑州地区,发现了一些龙山文化城址,有大型宫殿、护城河等遗迹。山西陶寺遗址,一般也被认为属于历史文献记载的“尧都平阳”。这

A. 说明考古发掘与文献记载互证才有价值

B. 为研究中华文明的源远流长提供了证据

C. 反映中华文明的起源呈现出多元一体的格局

D. 表明中国很早就形成了成熟的城市规制理念

6. 二里头文化的聚落分布,由王都(大邑)、区域性中心聚落(大族邑)、次级中心聚落(小族邑)及众多村落(属邑)组成,形成金字塔式的聚落结构和众星捧月式的聚落空间分布格局。这种格局本质上反映了( )

A. 早期王权国家的形成 B. 家国一体观念的出现

C. 中华文明的多元一体 D. 国野分立的城乡之别

7. 据史载,在原始社会末期的“三皇五帝”时期,存在着一种“政治美德”,有人称其为政治行为的“童话”,亦称“柏拉图式的理想国”。这一“政治美德”指的是( )

A. 传位贤者 B. 王位世袭 C. 阶级平等 D. 直接民主

8. 就文献记载来看,与从“天下为公,选贤与能,讲信修睦”到“天下为家,各亲其亲,各子其子”不相对应的是( )

A. 从“大同之世”到“小康之世” B. 从禅让制到世袭制

C. 从“公天下”到“家天下” D. 从神话传说到文明起源

9. 商朝后期,统治者因占卜记事而刻在龟甲兽骨上的卜辞,记载内容包括祭祀、征伐、田猎、农耕、畜牧、社会生活等。这说明,当时( )

A. 君主专制强化 B. 神权与王权结合 C. 农业经济发达 D. 甲骨文得以普及

10. 商朝时商族人认为天命只降于商人,故而经常举行祭祀活动以祈求上天能够永远保佑商族;后武王伐商,打破了商人天命降于一族的观念,由周天子而不是周人来领受天命,不再斤斤计较于一族小群体的利益得失。这种变化( )

A. 推动仁政治国理念形成 B. 适应分封制对内外服制度的取代

C. 使神权与王权紧密结合 D. 保证了周朝贵族的世袭特权地位

11. 历史地图可以培养学生的时空观念,观察下面示意图,可以得出结论是夏、商、周时期

A. 政治的中心主要是在南方 B. 统治区域到达了珠江流域

C. 青铜原料分布在黄河流域 D. 诸侯国都集中在都城附近

12. 有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩”。这表明( )

A. 官僚体制成为当时社会的主宰 B. 素养不同的人享有同等的国家管理权

C. 以分封制构架国家垂直管理地方形式 D. 国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

13. 西周时期,周王为了使诸侯国秉承分封之初的忠诚守信,利用玉瑞(用玉制作的礼器)制定了一系列繁琐的礼仪活动;形成玉瑞制度,作为控制诸侯国的手段和凭借。由此可见,西周时期( )

①分封制度得以贯彻 ②国家礼制得到完善

③中央集权得以强化 ④家国一体局面形成 ⑤地方治理有所加强

A. ①②④ B. ①②⑤ C. ①③⑤ D. ②③④

14. 下表中,史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 史实 结论

A 甲骨文中有字呈牛引犁头启土状 商代可能出现牛耕

B 《周易》中记载神农氏教天下耕作 周代出现刀耕火种

C 半坡遗址发掘出聚落遗迹和生产工具 长江流域是中华文明的重要起源地

D 毛公鼎是目前所知铭文最长青铜器 夏商时期官营手工业发达

A. A B. B C. C D. D

15. 从西周中期开始,青铜器纹饰呈现出抽象化特征,表象看似简化、统一,内涵实则复杂不易理解,社会上层不再通过青铜器纹饰的庄严肃穆保持与平民的距离,而是通过特定的精神世界和差异的知识体系区别于平民。这反映了当时( )

A. 礼的社会影响力在加强 B. 贵族平民认识趋于一致

C. 青铜铸造技艺发展成熟 D. 新兴地主阶级冲击传统

16. 下图是甲骨文中“国”的初体,本义是邦国,原指诸侯所受封的地域。左边是疆域,右边是“戈”,表示用武力守卫疆域。字形像持武器(戈)守卫城邑。这在一定程度上反映了

A. 注重血缘的宗法制度 B. 早期文字的史料价值

C. 中央集权的政治体制 D. 日益严峻的边疆危机

17. 阅读材料,回答问题。

材料一:公元前11世纪,在牧野之战中周人战胜了曾经相当强大的商人,获得了对中原地区的统治权。为了能在更加广阔的领域内迅速建立并巩固自己的统治,他们推行了分封制,“封建亲戚,以藩屏周”。

——摘编自李凤琴《西周分封制与西欧中世纪分封制之比较》

材料二: 分封制在传承与联系制度上就已经决定了周天子的政权不稳,国家的动荡。面对众多力量强大且不受约束的诸侯,假使一家的实力真正成长到能够与天子抗衡,那么王朝的覆灭也就不远了。况且世袭制的延续性,就能够让一方诸侯持续地累积实力。而郡县制联系于任免制而非世袭制。郡守与县长官均由中央皇帝直接任命,并且还设立监察使,行政、军事与司法三权分立,层层将权力集中到中央。这样,不仅减少了地方实力超越中央的可能,还将权力集中于皇帝一人手中,大大推进了中央集权的程度。

——摘编自陈鑫高、刘红琪《郡县制较于分封制优势分析与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析分封制实施的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出分封制历史影响。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国古代具有丰富的环保思想。我们的先人很早就认识到:“略不掩群,不取麋夭;不竭泽而渣,不焚林而猎。”《荀子·天论》中说:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”并主张“制天命而用之”。汉代淮南王刘安指出:“教民养育六畜,以时种树,务修田畴,滋植桑麻。”在环保的措施上,商鞅变法规定“弃灰于道者被刑”,甚至“断其手”。秦汉以后,山林川泽归少府管理,具体分管的有林官、湖官、陂官、苑官和畴官等。宋太祖下“禁捕诏”,宋真宗下“禁捕山鹧诏”。明清时期,宗族制定族规,进一步强化了环境保护措施。

——摘編自张涛《中国古代的环境思想与实践》

材料二:周克商以后,安抚殷商遗民,以为周用,同时进用各地的才俊,新创之周实际上是一个诸部族的大联盟。周人在这个超越部族范围的政治力量上,还须建立一个超越部族性质的至高天神的权威,甚至周王室自己的王权也须在道德性的天命之前俯首。于是周人的世界,是一个“天下”,不是一个“大邑”;周人的政治权利,造就了一个文化的共同体。周人克商,又承认商人曾克夏。这一串历史性的递嬗,代表了天命的交接,代表了一个文化秩序的延续。中国从此不再是若干个文化体系竞争的场合,中国的历史,从此成为华夏世界求延续和求发展的长篇史诗。

——摘编自许倬云《西周史》

(1)根据材料一,概括古代中国环保思想的主要内容,并结合所学知识分析古代中国环保思想实践的历史背景。

(2)历史学家认为,在西周时期,中原大地逐渐形成了“天下一家”的政治和文化认同,在中华民族的形成史上有重要的影响。根据材料和所学知识分析说明这种政治文化认同形成原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对环保的认识。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】距今约170万年的元谋人从事渔猎和采集,过着群居生活,A项正确;距今约1万年前刚刚进入新石器时代,当时人并没有大量使用彩绘陶器,排除B项;龙山文化的代表器物是黑陶,排除C项;根据所学知识可知,新石器时代尚未出现私有制,排除D项。故选A项。

2.【答案】B

【解析】1.【答案】B

【解析】材料“深受华夏儿女的喜爱”“三星堆遗址”“造型丰富的玉器”“与中原传统玉的形制大为不同”说明三星堆文明和中原文明一样,发展出了玉器文化。但三星堆文明的玉器具有自己独特的特征,体现了中华文明的多元一体,故B项正确;

三星堆文明属于中华文明的一部分,故A项错误;

材料未体现三星堆文明仍处于宗教神权统治阶段,故C项错误;

材料并未体现三星堆文明与外界的交流情况,故D项错误。

本题考查三星堆文明遗址,根据材料“深受华夏儿女的喜爱”“三星堆遗址”“造型丰富的玉器”“与中原传统玉的形制大为不同”及所学早期文明的特点分析作答。

本题考查三星堆文明遗址,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】A

4.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查史学探究方法,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

D.2021年岁末,针对清华简《五纪》“黄帝有子曰蚩尤”的内容,学者们从当时的历史和文化背景出发,从不同的角度去解读,主张不能仅以字面意思去理解,以避免单纯的字句巧合导致误解,故D项正确。

A.清华简属于文献史料,也是需要质疑、需要其他史料验证的,排除A项。

B.对学界视为定论的传统说法,不可盲从是正确的,但是不能仅仅以新史料为据,还需要多种史料的验证,去伪存真,排除B项。

C.媒体的引导并不一定利于历史研究,一家独断更不是历史研究应当主张的,排除C项。

5.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查新石器时代文化遗存,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.考古发掘不需要与文献记载的内容互证也有其价值,故不选A。

B.据材料可知,龙山文化城址印证了历史文献记载的“有熊国”的记录;陶寺遗址,一般也被认为属于历史文献记载的“尧都平阳”,这就为研究中华文明的源远流长提供了有力的证据,故B正确。

C.仅根据龙山文化城址无法说明“多元一体”,故不选C。

D.“成熟的城市规制理念"无从体现,故不选D。

6.【答案】A

【解析】依据材料“由王都(大邑)、区域性中心聚落(大族邑)、次级中心聚落(小族邑)及众多村落(属邑)组成”,可以看出二里头文化遗址当中有都城,聚落,村落等,是国家的代表因素,A项正确。

材料不能体现家国一体,排除B项;材料仅涉及二里头文化,未涉及其他文化,不能说明多元一体,排除C项;材料不能得出国野分立,排除D项。

7.【答案】A

8.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查从禅让制到世袭制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.“天下为公,选贤与能,讲信修睦”反映的是大同之世,就是在天下为公的条件下,选贤举能使得社会不用管理就能安定,“天下为家,各亲其亲,各子其子”反映的是小康之世,是在天下为家的条件下,制定礼制使得社会在管理中安定,故A项正确。

B.“天下为公,选贤与能,讲信修睦”反映的是原始社会后期选举部落联盟首领的禅让制,“天下为家,各亲其亲,各子其子”反映了禹死后,禹的儿子启继承了禹的王位,王位世袭制替代了禅让制,故B项正确。

C.从“天下为公,选贤与能,讲信修睦”到“天下为家,各亲其亲,各子其子”体现了从“公天下”到“家天下”,故C项正确。

D.中华文明的起源是从原始社会的旧石器时代开始,代表性的有距今约170万年的元谋人和距今约70至20万年的北京人,他们从事渔猎和采集,过着群居生活,故D项错误。

9.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查商朝的统治,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.此时尚未出现君主专制,故不选A。

B.结合所学知识可知,记载着商朝统治者从事政治、军事、经济和文化等重要活动的甲骨卜辞,说明当时王权与神权结合,统治神权色彩浓厚,故B正确。

C.“发达”说法不准确,故不选C。

D.“普及”说法绝对,故不选D。

10.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查内外服制和分封制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.根据题干“打破了商人天命降于一族的观念,由周天子而不是周人来领受天命,不再斤斤计较于一族小群体的利益得失”可知,相比较商朝重视商族而言,西周更强调周天子的地位,这有利于确立周天子“天下共主”的地位,适应了分封制对内外服制度的取代,故B正确。

A.仁政治国理念是战国时期的孟子提出的,故A错误。

C.此项是商朝政治的特点,与题干信息不符,故C错误。

D.“保证了”说法过于绝对,且与史实不符,故D错误。

11.【答案】C

【解析】根据材料并结合所学知识可知,材料主要涉及夏商周时期都城、铜矿和锡矿的分布情况,由图中可得出的信息是青铜原料分布在黄河流域,C项正确;夏朝的都城在阳城,商王盘庚迁都于殷,西周都城是镐京,东周是洛邑,排除A项;统治区域到达了珠江流域是在秦朝之后,排除B项;材料未涉及诸侯国都的分布情况,排除D项。故选C项。

12.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查西周分封制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.周实行贵族政治不是官僚体制,故A项错误。

B.该项属于雅典民主政治的弊端,题干没有反映出分封对象的素养差异,故排除B项。

C.分封制不是垂直管理地方的形式,故C项错误。

D.据题干可知,分封对象包括“昆弟甥舅”,”以王室至亲为东方大藩“可知国家制度受到宗族血缘关系的明显影响,故D项正确。

13.【答案】B

【解析】西周时期利用玉瑞制度来强化分封制度,这也完善了国家礼制,加强了对地方的治理,故选B项。③表述不符合史实,西周时期还无中央集权之说;④表述材料无从体现,排除A、C、D三项。

14.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查中国古代农业和手工业成就,要求识记基础史实。

【解答】

A.根据甲骨文中有字呈牛引犁头启土状的史实,可以得出商代可能出现牛耕的历史结论,故A正确。

B.原始社会已经出现刀耕火种,故B错误。

C.半坡遗址位于黄河流域,故C错误。

D.仅从毛公鼎这一件青铜器不能得出夏商时期官营手业发达的历史结论,故D错误。

15.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查青铜器,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.西周中期青铜器纹饰的变化表明,社会上层不再以纹饰表象而是以内涵保持与平民的区别,这说明礼的社会影响力在加强,故A正确。

B.项“认识趋于一致”的说法与题干信息不符,故排除B。

C.当时青铜铸造技艺并未出现重大发展,且也不能体现发展成熟,C项错误。

D.新兴地主阶级出现在春秋战国时期,D项错误。

16.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查甲骨文,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.宗法制是以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度,其核心是嫡长子继承制,与材料主旨不符,故不选A。

B.材料信息中有关甲骨文“国”的初体的阐释说明,有助于研究周代分封制度,即诸侯被授予土地与人民,同时负有守卫边疆的责任义务,这在一定程度上反映了早期文字的史料价值,故B正确。

C.秦朝建立了中央集权的政治体制,材料所述为商周奴隶制时期,故不选C。

D.材料没有体现出边疆危机,故不选D。

17.【答案】(1)历史背景:武王伐纣,西周建立;井田制的实施;宗法制的影响;为了扩大疆域、巩固统治。

(2)分封制的影响:巩固了统治,扩大了疆域;使西周贵族集团形成了森严的等级秩序;易导致割据势力的形成,不利于权力的集中和统治的长期稳定。

【解析】本题考查分封制,要求运用所学分析解读材料信息。

(1)背景:根据材料“在牧野之战中周人战胜了曾经相当强大的商人,获得了对中原地区的统治权”可知这是:武王伐纣,商朝的灭亡,西周的建立;“为了能在更加广阔的领域内迅速建立并巩固自己的统治”可知西周疆域辽阔,所以分封制是巩固统治的需要;除此之外,结合所学知识,经济上的井田制对分封制的出台具有决定作用;以及宗法制与分封制互为表里。

(2)影响:根据材料“为了能在更加广阔的领域内迅速建立并巩固自己的统治”可知分封制有巩固统治,扩大疆域的作用;分封制与宗法制互为表里,所以使西周贵族集团形成了森严的等级秩序;随着诸侯实力的增强,周天子的驾驭能力就显得微不足道了,所以分封制发展到后期导致了诸侯割据势力的形成,不利于权力的集中和统治的长治久安。

18.【答案】(1)内容:合理利用大自然,不过度索取;顺应自然规律;统治者的重视;利用宗法力量。历史背景:统一多民族同家的形成及君主专制加强;小农经济的形成与发展;政府贯彻重农抑商政策;儒家思想的正统地位不断巩固。

(2)西周分封王族到各地建立诸侯国,形成了众星拱月般的政治格局;与商等先代贵族子弟形联盟;确立了超越部族之上的神圣天命权威,形成朝代更替的天命观念。宗法制下“家国一体”的影响。

(3)人与环境和谐共处;走可持续发展道路;尊重自然,尊重规律。

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进