人教版必修一第7课英国君主立宪制的建立(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一第7课英国君主立宪制的建立(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 483.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-09 09:21:34 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。第7课 英国君主立宪制的建立[课标]:了解《权利法案》制定和责任制内阁形成的史实,理解英国资产阶级君主立宪制的特点。

[重点]:君主立宪制确立的过程、英国式代议制度的特点。

[难点]:英国君主立宪制的特点。1、英国议会的起源一、立法权从国王向议会转移⑴1215年《大宪章》颁布:中世纪后期,英国国王不断削弱封建割据、加强中央集权。1215年,英国贵族联合起来,迫使国王(英王约翰)签署限制王权的《大宪章》。

(许多人认为它是“英国自由的奠基石”,是英国第一部“宪法”。)⑵1265年英国议会的开端:1265年贵族、骑士和市民等召开会议,这就是英国议会的开端。英国议会是近代的代议制议会的鼻祖。以后逐渐形成召开议会决定重大事宜的制度。传统上,国王征收新税必须征得议会同意,英国议会有赞成或拒绝征收新税的权力。

⑶1343年英国议会分裂为贵族院和平民院。后来,上院权力被逐步削弱,下院成为国家核心立法机构。⑷17世纪英国王权与议会发生尖锐的冲突。资产阶级和资产阶级化的新贵族日益壮大,在议会中捍卫自己的权利;国王詹姆士一世和查理一世都标榜君权神授,认为议会妨碍了其专制统治,经常使议会处于休会状态。

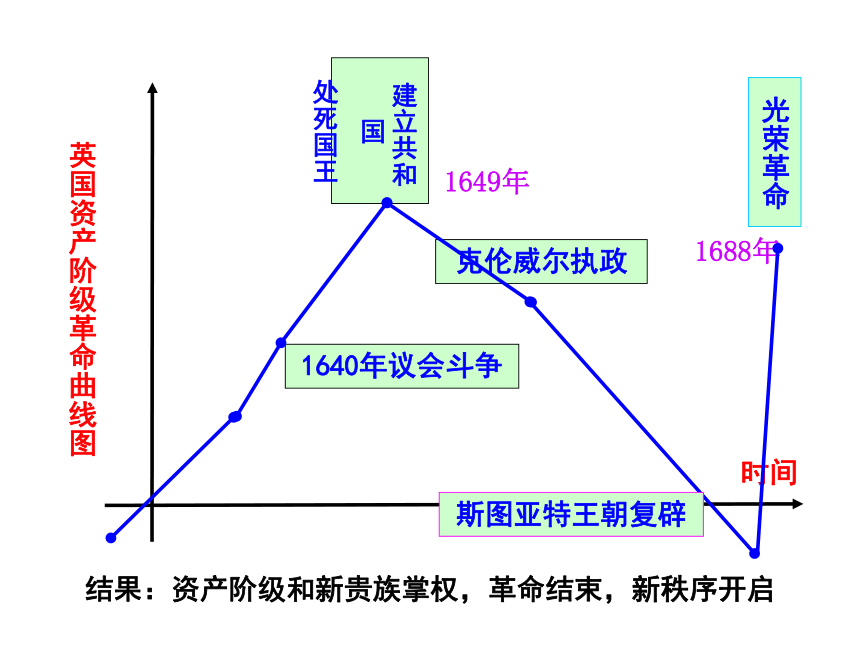

⑸1640-1688年英国资产阶级革命:1640年,为了镇压苏格兰起义,国王不得不召开休会多年的议会,但国王征收新税的提案遭到议员们的拒绝,议员还要求进一步限制王权,英国资产阶级革命爆发。1688年,议会邀请荷兰执政威廉及其妻玛丽继承英国王位,史称“光荣革命” 1640年议会斗争克伦威尔执政时间 建立共和国

处死国王 1688年英国资产阶级革命曲线图光荣革命斯图亚特王朝复辟1649年结果:资产阶级和新贵族掌权,革命结束,新秩序开启2、议会权力的确立

⑴背景:

1688年的“光荣革命”中,国王是被议会请来的,国王权力来源于议会而不是“神授”。资产阶级和新贵族利用所控制的议会,通过一系列法案来限制王权,扩大自己的权利。⑵限制王权的法案:

①1689年通过《权利法案》:确立议会主权,从立法权、司法权、税收权、军事权等方面限制了国王权利。

a、立法权:国王无权废止法律;

b、财政权:不得侵犯议会的征税权;

c、军事权:不经议会同意,国王不得组织常备军;

d、司法权:未按法律程序,不得拘捕臣民;

e、言论自由权:国王不得干涉议会的言论自由;

f、选举权:议会议员之选举应是自由的。等等。

②1701年《王位继承法》:把包括王位继承权和任命法官的权力都掌握在议会手中,进一步限制了王权。⑵限制王权的法案:

①1689年通过《权利法案》:确立议会主权,从立法权、司法权、税收权、军事权等方面限制了国王权利。

②1701年《王位继承法》:把包括王位继承权和任命法官的权力都掌握在议会手中,进一步限制了王权。

③意义:

a.确立了议会权力高于王权、司法权独立于王权的原则,国王开始处于“统而不治”的地位。 b.《权利法案》是英国君主立宪制确立的标志。 ⑶议会取得对内阁的监督控制权:

①1721年罗伯特·沃波尔开创了下院多数党领袖任首相并组阁的先例,议会取得了决定内阁首相人选的权力。沃波尔成为英国第一位首相,责任制内阁形成。

②1742年沃波尔内阁的政策遭到议会反对,被迫辞职,开创了首相遭议会反对时应辞职的惯例。这样,在原立法权和财政权的基础上,议会又取得了对行政权力的监督控制权,成为至高无上的权力机关,英国议会制最终确立。⑴1832年议会改革:

①背景:

a、经济发展与政治制度之间出现了矛盾:改革前,仍实行中世纪沿袭下来的选举制度,贵族寡头操纵着议员选举;选区分配不合理,东南一些衰败的城镇几乎无人居住,却有选派议员的权力,而西部和北部一些人口稠密的新兴工业城市却无权向议会选派代表。3、议会制度的改革与完善 ⑴1832年议会改革:

①背景:

a、经济发展与政治制度之间出现了矛盾:

b、工业资产阶级参政愿望的增强:随着工业革命的开展,新兴工业资产阶级力量壮大,经济地位的提高,为谋取参政权积极斗争。

C、群众的斗争:改革前对选举人高额的财产限制,剥夺了工人群众甚至中小资产阶级的选举权,他们为争取普选权开展斗争;19世纪二三十年代,在欧洲大陆革命潮流的冲击下,英国群众斗争更加高涨。3、议会制度的改革与完善 ②内容:降低选举资格和调整选区。

a、降低了选民和候选人的财产资格限制。(城市居民凡年收入10镑以上的房主或年付房租额10镑以上的房客,农村居民中年收入收入10镑以上的土地所有者或收入在50镑以上的租地经营者都有选举权。)

b、重新分配议席。(取消56个“衰败选区”的议会代表名额,30个小选区的选举名额从2名减至1名,空出的143个席位分配给新兴的工业城市。)③结果:

a.工业资产阶级获得了更多的参政权与选举权,大大加强了在议会中的作用,推动了君主立宪制的完善,使资产阶级民主政治向前迈进了一大步;

b.为工业资本主义的进一步发展提供了保障。 ⑴1832年议会改革:

⑵1867年议会改革,使得城市小资产阶级和城市工人获得了选举权。

⑶1884年的议会改革,使农业工人获得了选举权。英国基本实现了男性户主的选举权。

⑷1918年议会通过法案,30岁以上的妇女获得了选举权。

⑸议会改革的趋势:

①选区划分日趋合理;

②选举对象不断扩大;

③财产限制不断降低;

④性别歧视逐渐消失。二、行政权逐步从国王手里到转移内阁1、责任内阁制的形成责任内阁制:是资本主义国家由内阁总揽国家行政权并向议会负责的一种国家政权组织形式。

责任内阁制产生于18世纪初的英国。 二、行政权逐步从国王手里到转移内阁1、责任内阁制的形成⑴起源: 英国的内阁制度起源于都铎王朝时期的枢密院。原是国王的最高咨询机构,协助国王处理政务。的光荣革命后,威廉三世经常召集枢密院中部分亲信在一个小密室中商讨国家大事,二、行政权逐步从国王手里到转移内阁1、责任内阁制的形成⑴起源: 产生程序:

下院议员由选民普遍直接选举产生;由国王任命在下院大选中获胜的多数党领袖为首相;由首相提出内阁成员和政府成员名单,送交国王批准,组成责任制内阁。内阁首脑是首相,内阁成员是各部大臣。 ⑵国王不出席内阁会议的惯例

⑶下院多数党领袖任首相并组阁的先例:1721年沃波尔成为英国第一位首相,责任制内阁形成。英王正式处于统而不治的地位。

⑷首相和内阁集体向议会负责的惯例:1742年,沃波尔内阁的政策遭到议会反对,被迫辞职,开创了首相遭议会反对时应辞职的惯例。

⑸内阁解散议会并重新选举的惯例:1783年24岁的小皮特内阁遭到下院反对,小皮特要求国王解散下院重新选举,由新成立的下院决定内阁的去留。这一惯例进一步完善了责任内阁制。 1、责任内阁制的形成

2、内阁权力的上升⑴背景:19世纪70年代以后,伴随着第二次工业革命产生了垄断资本主义。

⑵表现:

①立法权: 几乎垄断了全部立法提案权(内阁占用议会时间,议员很少有提出议案的机会),并直接掌握一部分立法权(议会之规定一般原则,内阁制定具体地实施细则)②财政权: 逐渐篡夺议会的财政权1、责任内阁制的形成

2、内阁权力的上升⑴背景:

⑵表现:

①立法权: ②财政权: ③行政监督权: 首相身兼政府首脑、议会党团领袖、多数党领袖之职,对议会的控制大为加强,议会通过投不信任案来监督和控制内阁的做法的有效性变得极为微弱。总之:首相事实上成为国家政治生活中最高决策者和领导者。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

1、国王是国家元首,是最高权力的象征,但是处于“统而不治”地位。 实际上。国王必须在法律范围内、根据国会意愿行驶行政权,仅扮演仪式性的角色。其存在主要是国家的象征,是民族团结的纽带和国家统一的象征。在日常生活中英王具有被咨询权、鼓励权、警告权;在英联邦中起到维系英联邦纽带作用。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

1、国王是国家元首,是最高权力的象征,但是处于“统而不治”地位。被咨询权:是首相就某些事务必须征询国王的意见,国王可以提出自己的意见,供首相和内阁参考,但决定权在首相和内阁;

鼓励权:是国王可以授予相关人士封号、勋章、爵位等,被授予各种奖励的人士名单由内阁拟定,但是国王也可以提出自己的意见;

警告权:是国王认为政府某些行为不妥,可以发出警告,但这种情况极少发生。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

2、议会是国家最高立法权机关、最高权力机关和国家权力中心 议会的主要职权有立法权、财政权、对行政监督权。

表面上议会通过的法案要经过国王批准,实际上只是一种形式。18世纪以来英王从来没有否定过议会通过的法案。

光荣革命之后到19世纪英国议会两院同时掌握着立法权,而1911年议会法通过之后,上院被剥夺了绝大部分的立法权,所谓议会至上实际上变成下院之上。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

3、内阁是国家最高行政机关 责任制内阁制是英国君主立宪制的核心。

内阁名义上对国王负责,实际上对议会负责。

20世纪以来议会的权力不断萎缩。内阁在决策、立法、财政等方面的作用越来越大。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

4、首相是掌握实权的关键人物 首相是政府首脑和下院多数党领袖,有权提名内阁成员(从本党议员中提出内阁人员名单),成为事实上国家政治生活的最高决策者和领导者,并控制下院本党议员掌握立法权,是掌握国家实权的关键人物,但是以首相为首的内阁必须接受议会的监督。

内阁与首相共进退,如果议会通过对内阁的不信任案,首相必须辞职,或请求国王解散议会提前大选,由新选出的下院决定内阁的去留。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

5、权力制衡议会掌握立法权、财政权、对行政监督权。

内阁是国家最高行政机关。

首相提名并由国王任命的大法官及议会上院行驶司法权。

体现了权力制衡的特点。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

6、英国君主立宪制是君主制、民主制、贵族制三者融为一体。 英国君主立宪制是多方妥协的产物,保留了君主,但是议会掌权。

议会中的上院由王氏后裔、世袭贵族、国王临时封爵、离任首相等组成。保留了贵族制特色(又称贵族院)。

下院议员及内阁的产生式民主制的产物。 三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

7、两党制、常任文官制度 英国是世界上最早出现政党政治并最先实行两党制的国家。

1660年—1688年产生辉格党(代表新兴资产阶级和新贵族利益)和托利党(代表土地贵族和国教僧侣利益);

1688年反对詹姆士二世而走向联合。

1832年议会改革后,分别组成自由党(辉格党)和保守党(托利党),两党轮流执政制度正式开始。

1907年凡在大选中获得下院次多数席位的政党则成为法定反对党。

从1924年起工党(英国工党是比较左倾的政党,以维护工人利益为口号,但还是一个资产阶级政党,不奉行马克思主义。)取代逐步衰落的自由党与保守党轮流执政。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

7、两党制、常任文官制度 文官是指事务官,是经过公开考试、择优录取、无过失长期任职的国家公务人员。他们不参与党派之争,不与内阁共进退,其职责是执行当时政府的政策。在内阁发生经常更迭情况下,他们的存在保证了政策的稳定性与连续性。议会下院内阁(政府)女王首相国家权力中心运作模式四、英国确立君主立宪制的历史意义

1、政治上:

①稳定了社会秩序:各派可以通过议会斗争来实现自己的主张,使政治斗争处在一个有序的状态中,对社会稳定起到积极作用。

②走上民主化道路:它的确立结束了英国的封建专制制度,使英国走上资产阶级政治民主化的道路。

2、经济上:

3、对其他国家:

有利于资本主义的发展。开君主立宪制先河,被很多国家借鉴。 1、(2013·江苏单科·T16)“工业革命改变了英国的社会结构,经济的持续增长造成中等阶级与工人阶级力量的壮大,贵族、大地主的地位与经济实力都大为下降了,但他们仍把持政治权力,造成权力分配与社会力量对比高度脱节的状态。”为了解决这种“状态”,英国在政治上 ( )

A.发动光荣革命,与新贵族阶层妥协

B.颁布《权利法案》,确立了议会主权

C.建立内阁机构,限制国王的行政权

D.改革议会制度,中等阶级更多参政D2、(2013·新课标全国文综Ⅰ·T27)1688年,英国议会迎立荷兰执政威廉为国王,并拥立他的妻子玛丽(詹姆士二世的女儿)为女王,目的是 ( )

A.加强英国与荷兰的友好关系

B.否定王位世袭男性优先原则

C.通过双王相互牵制防止独裁

D.为光荣革命披上合法的外衣D3、(2013·海南单科·T11)1811年,英国政府准备对美战争,派人拿着议会批准的100万英镑军费的批文前往英格兰银行要求预付,银行审计长发现上面未盖国王印章,拒绝支付。此事反映出当时英国 ( )

A.议会不能支配政府财政

B.国王掌控实权

C.银行担心政府违约失信

D.宪政制度确立D 在真实的生命里,每桩伟业都由信心开始,并由信心跨出第一步。

[重点]:君主立宪制确立的过程、英国式代议制度的特点。

[难点]:英国君主立宪制的特点。1、英国议会的起源一、立法权从国王向议会转移⑴1215年《大宪章》颁布:中世纪后期,英国国王不断削弱封建割据、加强中央集权。1215年,英国贵族联合起来,迫使国王(英王约翰)签署限制王权的《大宪章》。

(许多人认为它是“英国自由的奠基石”,是英国第一部“宪法”。)⑵1265年英国议会的开端:1265年贵族、骑士和市民等召开会议,这就是英国议会的开端。英国议会是近代的代议制议会的鼻祖。以后逐渐形成召开议会决定重大事宜的制度。传统上,国王征收新税必须征得议会同意,英国议会有赞成或拒绝征收新税的权力。

⑶1343年英国议会分裂为贵族院和平民院。后来,上院权力被逐步削弱,下院成为国家核心立法机构。⑷17世纪英国王权与议会发生尖锐的冲突。资产阶级和资产阶级化的新贵族日益壮大,在议会中捍卫自己的权利;国王詹姆士一世和查理一世都标榜君权神授,认为议会妨碍了其专制统治,经常使议会处于休会状态。

⑸1640-1688年英国资产阶级革命:1640年,为了镇压苏格兰起义,国王不得不召开休会多年的议会,但国王征收新税的提案遭到议员们的拒绝,议员还要求进一步限制王权,英国资产阶级革命爆发。1688年,议会邀请荷兰执政威廉及其妻玛丽继承英国王位,史称“光荣革命” 1640年议会斗争克伦威尔执政时间 建立共和国

处死国王 1688年英国资产阶级革命曲线图光荣革命斯图亚特王朝复辟1649年结果:资产阶级和新贵族掌权,革命结束,新秩序开启2、议会权力的确立

⑴背景:

1688年的“光荣革命”中,国王是被议会请来的,国王权力来源于议会而不是“神授”。资产阶级和新贵族利用所控制的议会,通过一系列法案来限制王权,扩大自己的权利。⑵限制王权的法案:

①1689年通过《权利法案》:确立议会主权,从立法权、司法权、税收权、军事权等方面限制了国王权利。

a、立法权:国王无权废止法律;

b、财政权:不得侵犯议会的征税权;

c、军事权:不经议会同意,国王不得组织常备军;

d、司法权:未按法律程序,不得拘捕臣民;

e、言论自由权:国王不得干涉议会的言论自由;

f、选举权:议会议员之选举应是自由的。等等。

②1701年《王位继承法》:把包括王位继承权和任命法官的权力都掌握在议会手中,进一步限制了王权。⑵限制王权的法案:

①1689年通过《权利法案》:确立议会主权,从立法权、司法权、税收权、军事权等方面限制了国王权利。

②1701年《王位继承法》:把包括王位继承权和任命法官的权力都掌握在议会手中,进一步限制了王权。

③意义:

a.确立了议会权力高于王权、司法权独立于王权的原则,国王开始处于“统而不治”的地位。 b.《权利法案》是英国君主立宪制确立的标志。 ⑶议会取得对内阁的监督控制权:

①1721年罗伯特·沃波尔开创了下院多数党领袖任首相并组阁的先例,议会取得了决定内阁首相人选的权力。沃波尔成为英国第一位首相,责任制内阁形成。

②1742年沃波尔内阁的政策遭到议会反对,被迫辞职,开创了首相遭议会反对时应辞职的惯例。这样,在原立法权和财政权的基础上,议会又取得了对行政权力的监督控制权,成为至高无上的权力机关,英国议会制最终确立。⑴1832年议会改革:

①背景:

a、经济发展与政治制度之间出现了矛盾:改革前,仍实行中世纪沿袭下来的选举制度,贵族寡头操纵着议员选举;选区分配不合理,东南一些衰败的城镇几乎无人居住,却有选派议员的权力,而西部和北部一些人口稠密的新兴工业城市却无权向议会选派代表。3、议会制度的改革与完善 ⑴1832年议会改革:

①背景:

a、经济发展与政治制度之间出现了矛盾:

b、工业资产阶级参政愿望的增强:随着工业革命的开展,新兴工业资产阶级力量壮大,经济地位的提高,为谋取参政权积极斗争。

C、群众的斗争:改革前对选举人高额的财产限制,剥夺了工人群众甚至中小资产阶级的选举权,他们为争取普选权开展斗争;19世纪二三十年代,在欧洲大陆革命潮流的冲击下,英国群众斗争更加高涨。3、议会制度的改革与完善 ②内容:降低选举资格和调整选区。

a、降低了选民和候选人的财产资格限制。(城市居民凡年收入10镑以上的房主或年付房租额10镑以上的房客,农村居民中年收入收入10镑以上的土地所有者或收入在50镑以上的租地经营者都有选举权。)

b、重新分配议席。(取消56个“衰败选区”的议会代表名额,30个小选区的选举名额从2名减至1名,空出的143个席位分配给新兴的工业城市。)③结果:

a.工业资产阶级获得了更多的参政权与选举权,大大加强了在议会中的作用,推动了君主立宪制的完善,使资产阶级民主政治向前迈进了一大步;

b.为工业资本主义的进一步发展提供了保障。 ⑴1832年议会改革:

⑵1867年议会改革,使得城市小资产阶级和城市工人获得了选举权。

⑶1884年的议会改革,使农业工人获得了选举权。英国基本实现了男性户主的选举权。

⑷1918年议会通过法案,30岁以上的妇女获得了选举权。

⑸议会改革的趋势:

①选区划分日趋合理;

②选举对象不断扩大;

③财产限制不断降低;

④性别歧视逐渐消失。二、行政权逐步从国王手里到转移内阁1、责任内阁制的形成责任内阁制:是资本主义国家由内阁总揽国家行政权并向议会负责的一种国家政权组织形式。

责任内阁制产生于18世纪初的英国。 二、行政权逐步从国王手里到转移内阁1、责任内阁制的形成⑴起源: 英国的内阁制度起源于都铎王朝时期的枢密院。原是国王的最高咨询机构,协助国王处理政务。的光荣革命后,威廉三世经常召集枢密院中部分亲信在一个小密室中商讨国家大事,二、行政权逐步从国王手里到转移内阁1、责任内阁制的形成⑴起源: 产生程序:

下院议员由选民普遍直接选举产生;由国王任命在下院大选中获胜的多数党领袖为首相;由首相提出内阁成员和政府成员名单,送交国王批准,组成责任制内阁。内阁首脑是首相,内阁成员是各部大臣。 ⑵国王不出席内阁会议的惯例

⑶下院多数党领袖任首相并组阁的先例:1721年沃波尔成为英国第一位首相,责任制内阁形成。英王正式处于统而不治的地位。

⑷首相和内阁集体向议会负责的惯例:1742年,沃波尔内阁的政策遭到议会反对,被迫辞职,开创了首相遭议会反对时应辞职的惯例。

⑸内阁解散议会并重新选举的惯例:1783年24岁的小皮特内阁遭到下院反对,小皮特要求国王解散下院重新选举,由新成立的下院决定内阁的去留。这一惯例进一步完善了责任内阁制。 1、责任内阁制的形成

2、内阁权力的上升⑴背景:19世纪70年代以后,伴随着第二次工业革命产生了垄断资本主义。

⑵表现:

①立法权: 几乎垄断了全部立法提案权(内阁占用议会时间,议员很少有提出议案的机会),并直接掌握一部分立法权(议会之规定一般原则,内阁制定具体地实施细则)②财政权: 逐渐篡夺议会的财政权1、责任内阁制的形成

2、内阁权力的上升⑴背景:

⑵表现:

①立法权: ②财政权: ③行政监督权: 首相身兼政府首脑、议会党团领袖、多数党领袖之职,对议会的控制大为加强,议会通过投不信任案来监督和控制内阁的做法的有效性变得极为微弱。总之:首相事实上成为国家政治生活中最高决策者和领导者。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

1、国王是国家元首,是最高权力的象征,但是处于“统而不治”地位。 实际上。国王必须在法律范围内、根据国会意愿行驶行政权,仅扮演仪式性的角色。其存在主要是国家的象征,是民族团结的纽带和国家统一的象征。在日常生活中英王具有被咨询权、鼓励权、警告权;在英联邦中起到维系英联邦纽带作用。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

1、国王是国家元首,是最高权力的象征,但是处于“统而不治”地位。被咨询权:是首相就某些事务必须征询国王的意见,国王可以提出自己的意见,供首相和内阁参考,但决定权在首相和内阁;

鼓励权:是国王可以授予相关人士封号、勋章、爵位等,被授予各种奖励的人士名单由内阁拟定,但是国王也可以提出自己的意见;

警告权:是国王认为政府某些行为不妥,可以发出警告,但这种情况极少发生。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

2、议会是国家最高立法权机关、最高权力机关和国家权力中心 议会的主要职权有立法权、财政权、对行政监督权。

表面上议会通过的法案要经过国王批准,实际上只是一种形式。18世纪以来英王从来没有否定过议会通过的法案。

光荣革命之后到19世纪英国议会两院同时掌握着立法权,而1911年议会法通过之后,上院被剥夺了绝大部分的立法权,所谓议会至上实际上变成下院之上。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

3、内阁是国家最高行政机关 责任制内阁制是英国君主立宪制的核心。

内阁名义上对国王负责,实际上对议会负责。

20世纪以来议会的权力不断萎缩。内阁在决策、立法、财政等方面的作用越来越大。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

4、首相是掌握实权的关键人物 首相是政府首脑和下院多数党领袖,有权提名内阁成员(从本党议员中提出内阁人员名单),成为事实上国家政治生活的最高决策者和领导者,并控制下院本党议员掌握立法权,是掌握国家实权的关键人物,但是以首相为首的内阁必须接受议会的监督。

内阁与首相共进退,如果议会通过对内阁的不信任案,首相必须辞职,或请求国王解散议会提前大选,由新选出的下院决定内阁的去留。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

5、权力制衡议会掌握立法权、财政权、对行政监督权。

内阁是国家最高行政机关。

首相提名并由国王任命的大法官及议会上院行驶司法权。

体现了权力制衡的特点。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

6、英国君主立宪制是君主制、民主制、贵族制三者融为一体。 英国君主立宪制是多方妥协的产物,保留了君主,但是议会掌权。

议会中的上院由王氏后裔、世袭贵族、国王临时封爵、离任首相等组成。保留了贵族制特色(又称贵族院)。

下院议员及内阁的产生式民主制的产物。 三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

7、两党制、常任文官制度 英国是世界上最早出现政党政治并最先实行两党制的国家。

1660年—1688年产生辉格党(代表新兴资产阶级和新贵族利益)和托利党(代表土地贵族和国教僧侣利益);

1688年反对詹姆士二世而走向联合。

1832年议会改革后,分别组成自由党(辉格党)和保守党(托利党),两党轮流执政制度正式开始。

1907年凡在大选中获得下院次多数席位的政党则成为法定反对党。

从1924年起工党(英国工党是比较左倾的政党,以维护工人利益为口号,但还是一个资产阶级政党,不奉行马克思主义。)取代逐步衰落的自由党与保守党轮流执政。三、君主立宪制的特点(君主“统而不治”,议会权力至上。)

7、两党制、常任文官制度 文官是指事务官,是经过公开考试、择优录取、无过失长期任职的国家公务人员。他们不参与党派之争,不与内阁共进退,其职责是执行当时政府的政策。在内阁发生经常更迭情况下,他们的存在保证了政策的稳定性与连续性。议会下院内阁(政府)女王首相国家权力中心运作模式四、英国确立君主立宪制的历史意义

1、政治上:

①稳定了社会秩序:各派可以通过议会斗争来实现自己的主张,使政治斗争处在一个有序的状态中,对社会稳定起到积极作用。

②走上民主化道路:它的确立结束了英国的封建专制制度,使英国走上资产阶级政治民主化的道路。

2、经济上:

3、对其他国家:

有利于资本主义的发展。开君主立宪制先河,被很多国家借鉴。 1、(2013·江苏单科·T16)“工业革命改变了英国的社会结构,经济的持续增长造成中等阶级与工人阶级力量的壮大,贵族、大地主的地位与经济实力都大为下降了,但他们仍把持政治权力,造成权力分配与社会力量对比高度脱节的状态。”为了解决这种“状态”,英国在政治上 ( )

A.发动光荣革命,与新贵族阶层妥协

B.颁布《权利法案》,确立了议会主权

C.建立内阁机构,限制国王的行政权

D.改革议会制度,中等阶级更多参政D2、(2013·新课标全国文综Ⅰ·T27)1688年,英国议会迎立荷兰执政威廉为国王,并拥立他的妻子玛丽(詹姆士二世的女儿)为女王,目的是 ( )

A.加强英国与荷兰的友好关系

B.否定王位世袭男性优先原则

C.通过双王相互牵制防止独裁

D.为光荣革命披上合法的外衣D3、(2013·海南单科·T11)1811年,英国政府准备对美战争,派人拿着议会批准的100万英镑军费的批文前往英格兰银行要求预付,银行审计长发现上面未盖国王印章,拒绝支付。此事反映出当时英国 ( )

A.议会不能支配政府财政

B.国王掌控实权

C.银行担心政府违约失信

D.宪政制度确立D 在真实的生命里,每桩伟业都由信心开始,并由信心跨出第一步。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局