高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第四单元 第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第四单元 第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共25张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-27 13:12:15 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

阅读单元引言,提炼历史信息

信息一 :

专制集权空前强化,统一多民族封建国家更趋稳固,现代中国版图逐渐定型。

信息二 :

而中国受传统经济结构和专制体制的束缚,以及统治者固步自封,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会,逐渐落后于西方。

第四单元

明清中国版图的奠定

与面临的挑战

世界形势发生巨大变化,新

航路开辟,世界逐渐连成一体,欧洲进入资本主义社会。

信息三 :

第 十 三 课 从 明 朝 建 立 到 清 军 入 关

课标:

1.通过了解明朝时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

2.通过了解明朝时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

第 十 三 课 从 明 朝 建 立 到 清 军 入 关

1351年,元朝红巾军起义爆发;

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。

同年,明军攻陷大都,元朝灭亡。

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

堂堂大元,奸佞专权。

开河变钞祸根源,惹红巾万干。

官法滥,刑法重,黎民怨。

人吃人,钞买钞,何曾见。

贼做官,官做贼,混贤愚。

哀哉可怜!

——元·《醉太平·堂堂大元》

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

探究1:结合材料和所学知识,为什么朱元璋要废宰相制度?

材料一:(胡)独相数岁,生杀黜陟,或不奏径行。内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功臣武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好,不可胜数。

——《明史》

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

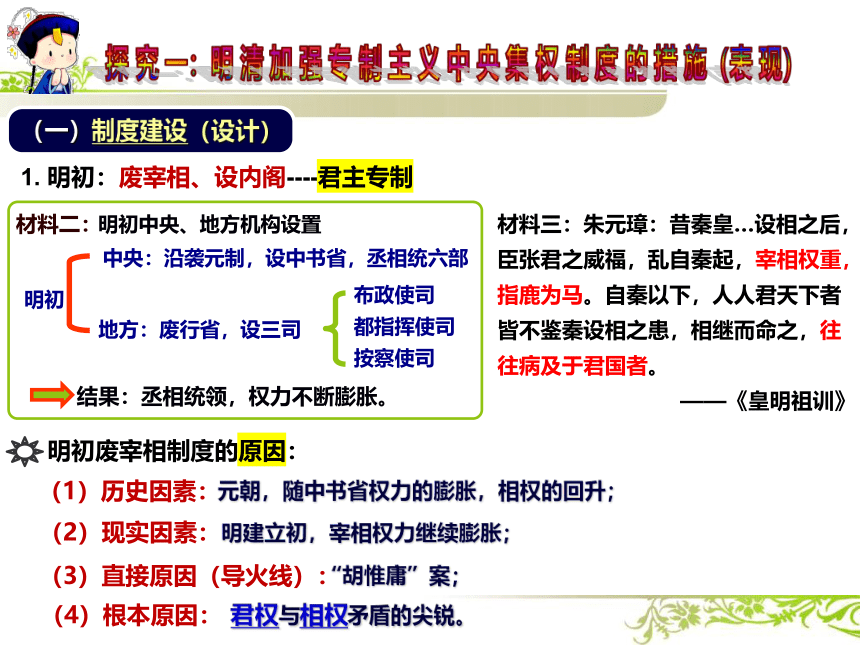

明初

中央:沿袭元制,设中书省,丞相统六部

地方:废行省,设三司

布政使司

都指挥使司

按察使司

结果:丞相统领,权力不断膨胀。

材料二:

明初中央、地方机构设置

(1)历史因素:

(2)现实因素:

元朝,随中书省权力的膨胀,相权的回升;

(3)直接原因(导火线):

“胡惟庸”案;

明建立初,宰相权力继续膨胀;

(4)根本原因:

材料三:朱元璋:昔秦皇…设相之后,臣张君之威福,乱自秦起,宰相权重,指鹿为马。自秦以下,人人君天下者皆不鉴秦设相之患,相继而命之,往往病及于君国者。

——《皇明祖训》

君权与相权矛盾的尖锐。

明初废宰相制度的原因:

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

材料一:朱元璋从登基到去世,三十多年,几乎没有休息过一天。据史书记载,朱元璋平均一天要处理奏章207件、411件事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好。遇到大事,更深感“密勿论思不可无人”。

探究2:结合材料和所学知识,朱元璋和后代皇帝如何处理解决繁多的政务与个人有限精力之间的矛盾?

奠基 明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

出现 明成组:文渊阁大学士(参与机务)

发展 明宣宗:内阁大学士(票拟权)

全盛 明神宗:权力大增(权压六部)

材料二:“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。”

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

文渊阁大学士

参与机密事务决策

正式形成

内阁大学士

具有票拟权

发展时期

内阁首辅“部权尽归

内阁”全盛时期

思考1:什么是“票拟”和“批红”?

明成祖

明宣宗

明太祖

明神宗

殿阁大学士

侍从顾问

奠定基础

思考2:如何认识明朝内阁?

( 或:内阁实质是什么? ) ( 内阁首辅=宰相吗?)

②其升降、权职大小(包括“票拟”是否被采纳),乃至生杀权皆由皇帝旨意而定;

①是明朝君主专制加强的产物;

③其实质:始终不是明朝中央一级行政机构或决策机构,只是一个为皇帝提供顾问的内侍机构。

内阁演变(示意图)

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

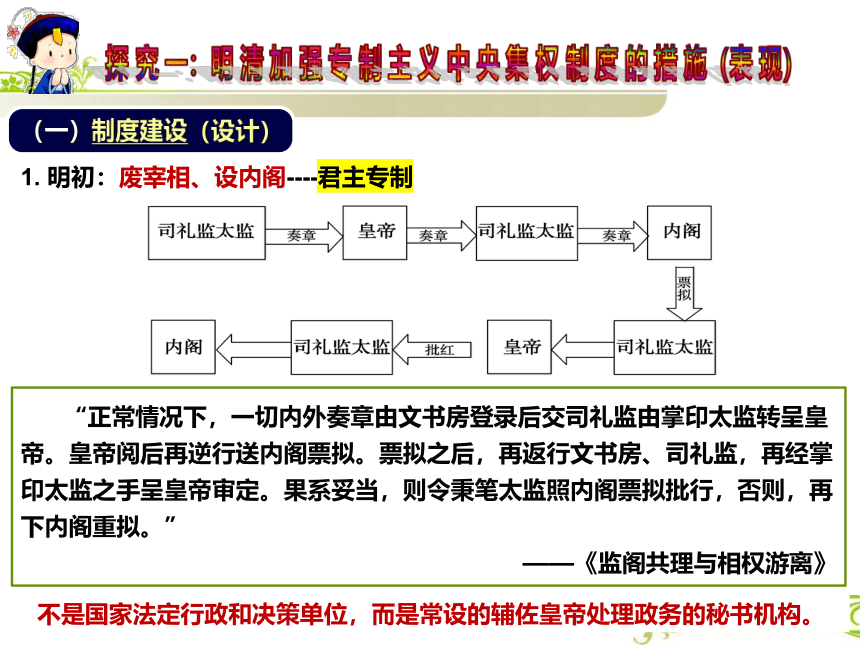

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

——《监阁共理与相权游离》

不是国家法定行政和决策单位,而是常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

改革后

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

内阁

司礼监

(东厂、西厂、锦衣卫)

今夫宰相六部,朝政所自出也。而本章之批答,先有口传,后有票拟,天下之财富,先内库而后太仓。天下之刑狱,先东厂而后法司。其他无不皆然……内阁之票拟,不得不决于内监之批红,而相权转归之寺人(宦官)”。

——黄宗羲

内阁为皇帝秘书机构,有宰相之名,无宰相之实,无力约束皇权,过度依赖皇帝的英明勤政,一旦皇帝怠政,朱批大权就被秉笔太监撺掇,从而导致宦官专权。明代司礼监有“太上内阁”之称。

明朝以前 洪武时期 仁宣以后

宰相 皇帝 司礼监

内阁

六部 六部

内阁通过票拟控制朝政,司礼监通过批红干预政事,两者之间互相制约。两者权利大小完全是由皇帝与其关系的密切和信任程度来决定的,都是皇权强化的产物(实质)。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

改革前

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

改革后

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

内阁

弊: 皇帝集皇权和相权于一身,易形成专制独裁;

皇帝政务繁多,身心疲惫;

出现太监专权、乱政(宦官专权)。

利 使政令集中,防止权臣专权; 进一步强化了皇权(君主专制);

减少了中间环节,也一定程度上提高了行政效率;

明初废宰相制度的影响:

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

宰 相 内 阁 首 辅

设置目的

权力来源

职责

任免情况

对皇权的影响

协助皇帝处理政务

其票拟权受皇帝批红限制;

侍从、顾问、咨询等;

阁臣升降、权职大小皆由皇帝旨意而定;

(实质)不是… 只是…

不会… 反而…

皇帝个人的信任

帮助皇帝处理政事

宰相制度赋予的

管理百官

参与(一级)决策

皇帝与群臣商议

权力膨胀、 制约皇权

比较宰相制与内阁制的不同之处。

内阁首辅不同于宰相,不能对皇权起到制约作用

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

2. 清:军机处----君主专制

1. 主要原因:

清初中央机构设置有关;

2. 根本上(目的):

加强君主专制的需要。

议政王大臣会议

(满洲亲贵)

(决定军国大事)

凌驾于

制约

内阁

(奏章票拟)

六部

(执行机构)

皇帝

1. 措施: 设南书房

3. 结果:集中了皇权, 加强了君主专制

康熙帝

2. 内容:

南书房

议政王

大臣会议

内阁

三足鼎立

雍正帝

1. 措施: 设军机处

2. 结果:皇权发展到顶峰

( 或:君主专制空前强化 )

清初中枢机构运作:

①清入关以后,中央政权实行“二元制”的管理方式。

清初采用明制,设内阁、置六部。同时保留祖制——议政王大臣会议。但议政王大臣会议的权力凌驾于内阁、六部之上。

②议政王大臣会议决定军国大事,皇权受到限制。

议政王大臣会议创立于皇太极时期,撤于乾隆57年(1792),主要参加人员有八旗旗主等议政王、议政大臣等,是当时国家的议政和决策中心。凡军国重务,不由内阁票拟者,皆交议政王大臣会议满洲贵族集体决策,皇权受到限制。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

2. 清:军机处----君主专制

材料1:雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,儤直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,…后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨,出政皆在于此矣。

思考1:雍正帝设军机处最初的目的是什么?

目的:为适应西北军务需要,防止泄露军事机密

( 直接 )

( 根本 )

材料2:机务及用兵皆军机大臣承者,天子无日不与(军机)大臣相见,.....即承旨诸亦只供缮撰,而不能稍有赞画于其间也。......丝纶出纳,职居密勿。......军国大计,罔不总揽......

思考2:据材料并结合所学,概括清初军机处的主要职责是什么?

根据皇帝意旨草拟诏令,后传达中央各部与地方官员执行;

辅助皇帝处理政务最重要中枢机构,不是“决策”机构。

“跪受笔录”

承旨遵办

材料3:军机处“直(值)庐初仅板屋数间…… (属员)直舍仅屋一间半”。 (右图为:清初军机处内景)

思考3:据材料并结合所学,概括军机处的主要特点?

②速--

③密--

①简--

④专--

3.地方(明):废行省,设三司—中央集权

明初

中央:沿袭元制,设中书省,丞相统六部

地方:废行省,设三司

布政使司

都指挥使司

按察使司

明初中央、地方机构设置

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

思考:明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立

B

(一)制度建设(设计)

材料:总督巡抚在明代制度下还尚好,因其必有事才派出此等官,并且都带一个都御史的衔。这就是说,由中央政府都察院的都御史临时派到地方去办事,所办是巡抚、总督等事。譬如倭寇来了,沿海地方没有总其成的人,就派一个总督或巡抚去,这是临时的。过几年,事情平定了,这官仍旧回中央,机关也撤销了。但一到清代,总督巡抚又变成永久的,在布政使(藩台)按察使(臬台)上面再加巡抚总督。布政使成为其下属,总督、巡抚变成正式的地方行政首脑,这种制度还是一种军事统治,可是真到军事时期,总督、巡抚仍不能做主,还要由中央另派人,总之清代不许地方官有真正的权柄,地方行政就愈来愈坏了。我们现在再从历史演变源头上说来,汉时由刺史变成为牧,以及唐代之十道观察使,这些都是由监察官变成地方行政长官的。只有节度使才是军事长官变成行政长官,然而还是意在开边对外的。明清两代之总督巡抚,则是意在对内防乱,不在对外开边。

——钱穆《中国历代政治得失》

依据以上材料,找出明清时期督抚制演变的特点。

督抚由临时委派到永久存在;由负责专门事务到负责地方行政;

由一般加衔到正式建制;既是行政统治也是军事统治,但权力归属中央。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

4.地方:督抚制—中央集权

(一)制度建设(设计)

(二)程序创新

1. 清:奏折制度(密折制度)

要和皇上说件事!

特点:迅速、机密。皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转。

作用:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率;既便于联络臣子感情,使其更加效忠朝廷,强化了对官僚机构的控制;也能离间臣子间的关系,使其不抱团揽权;利用密奏这一形式,起到一定的监督作用。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(二)程序创新

2. 清:廷寄上谕

清朝皇帝上谕分两种,明发上谕和廷寄上谕。明发上谕内容是公开的,传达方式与明以前旧制相同,“由内阁拟好,皇帝看过,再由内阁交到六部。”廷寄上谕则“是清代特有的,直接由皇帝军机处寄给受命令的人。旁人谁也不知道。”由此可见( )

A.至清代我国封建政治制度最终成熟 B.清中央机构设置注重兼容满汉旧制

C.内阁身份更正式,地位高于军机处 D.军机处成核心机枢“隐然执政之府”

廷寄谕旨较明发上谕易于保密,且传递迅速,所以成为清代皇帝传旨施政的得力工具。

D

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(三)思想控制

1.文字狱、八股取士

材料三:世宗(雍正)微服游于市,就一书肆翻阅书籍,时微风拂拂,吹书页上下不已。一书生见状,即高吟曰:“清风不识字,何必来翻书?“世宗以为讥讽也,旋下诏杀之。

材料四:清朝翰林学士胡中藻有句诗曰“一把心肠论浊清”,乾隆看到后大发雷霆:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑 ”胡中藻遂因一“浊”字被杀,并罪及师友。

材料一:满洲衣冠满洲头,满面春风满面羞。满眼河山满眼泪,满腹心事满腹愁。

—— 傅山(明末清初医学家)《八满诗》

材料二:戊午,天子有大科之命,给事中李宗孔、刘沛先以先生荐……先生称疾,有司乃令役夫舁其床以行,二孙侍。既至京师三十里,以死拒,不入城。

——全祖望《阳曲傅先生事略》

影响:(从这个角度 )明清的八股取士,①严重束缚了人们的思想;②扼杀了知识分子的聪明才智和创造精神,销蚀了人的个性;③僵化了思想,窒息了整个社会;④危害了学风、士风;⑤严重阻碍了我国科技文化的发展;

是造成我国社会发展缓慢、近代科技文化落后的重要原因。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(四)建立系统的监察体系

1.中央:督察院、六科给事中

督察院

左右督御史 左右副督御史 左右佥督御史

(正二品) (正三品) (正四品)

十三道监察御史

【分管每个省的检查工作】

十三道监察御史与直属于皇帝的六科给事中统称"科道"

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

2.地方:督抚制

(四)建立系统的监察体系

3.特设机构:厂卫制度

……锦衣卫是一个由皇帝直接指挥的军事特务机构,掌管侍卫、缉捕、刑狱,凌驾于司法机构—刑部、大理寺之上。它所设的监狱,称为“诏狱”, 意即皇帝特批的监狱。

朱元璋的后继者,又创立东厂、西厂,由太监掌管,听命于皇帝。厂卫横行,构成特务政治的一大特点。

——樊树志《国史十六讲》

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(五)边疆治理

1.明:边疆管理

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

区域 民族势力 化解行动 结果

内陆 边疆 蒙古

藏族

女真族

迁都、修长城、册封 、互市

蒙汉关系得到缓和

册封、设立宣慰司、委任上层

与中央关系甚为密切

册封、设奴儿干都司

威胁始终没有解除

海防 日本 (倭寇)

葡萄牙

荷兰

海禁政策(禁止私人海外贸易)战争(戚继光抗倭)

形势稳定,放松海禁

无有效手段

葡萄牙获得澳门租住权

无有效手段

荷兰占据台湾

2.清:边疆管理—因地制宜

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

西跨葱岭

东临太平洋

北接西伯利亚

南至南海诸岛

西北至巴勒喀什池

西南达喜马拉雅山脉

东南到台湾及附属岛屿包括钓鱼岛、赤尾屿等

东北至黑龙江以北

外兴安岭和库页岛

清朝前期,中国是幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家,处于统一多民族国家的巩固和发展时期。清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历更的延续性。

(五)边疆治理

4.清:边疆管理—因地制宜

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

西藏

雍正设置驻藏大臣

乾隆朝,颁布《钦定西藏善后章程》

新疆

康熙平定准噶尔部叛乱

乾隆平定大小和卓叛乱

在新疆设置伊犁将军

在蒙古地区设立盟、旗

雅克萨

康熙朝同沙俄谈判:

台湾

明末清初,郑成功收复台湾;

康熙时期,台湾归入版图;

1685年设台湾府,隶属福建省

《尼布楚条约》“中国” 首次作为一个主权国家的代称。

康熙册封达赖和班禅

设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务

西南地区实行改土归流,强化管理。

采取因地制宜政策大事集权、小事放权,保持各民族习俗和宗教信仰的政策。

(五)边疆治理

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(六)严刑峻法

明清刑罚有新的发展变化,其特点是刑罚更加残酷化,并大量复活了肉刑。

明清时的刑罚变化有:

1. 死刑。明、清两朝在法律上恢复了枭首示众之刑,并且范围逐步扩大。此外,明清时期的死刑执行方面还有一些更加残酷的方式,如“剥皮实草”、“灭十族”、戮尸等。清朝针对死刑还有一个独特的制度,即斩立决和监候制度。

2. 充军刑。“充军”创制于明代,但是不以充军为本罪。清朝的充军则作为流罪的加重刑,并以充军为本罪。而且充军的条目也较明代增加。

3. 发遣刑,这是一种比充军重的刑罚。明代时只限军官和军人,永不得回原籍。清时则包括犯徒罪以上的文武官员,还可以有机会放还。

4. 枷号,是明朝首创的耻辱刑。在明代还变成一种致命的酷刑。清时对一些伦理性和风化犯罪,用此法。明代还有庭杖制度。指在殿庭前对违抗皇命的大臣直接施以杖刑的法外刑罚。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

(二)程序创新

(三)思想控制

(四)建立系统的监察体系

(五)边疆治理

(六)严刑峻法

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

2. 清:军机处----君主专制

3.地方(明):废行省,设三司—中央集权

4.地方:督抚制—中央集权

1. 奏折制度(密折制度)

2. 廷寄上谕

文字狱、八股取士

1.中央:督察院、六科给事中

2.地方:督抚制

3.特设机构:厂卫制度

采取因地制宜政策

大事集权、小事放权,保持各民族习俗和宗教信仰的政策。

自下而上

自上而下

阅读单元引言,提炼历史信息

信息一 :

专制集权空前强化,统一多民族封建国家更趋稳固,现代中国版图逐渐定型。

信息二 :

而中国受传统经济结构和专制体制的束缚,以及统治者固步自封,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会,逐渐落后于西方。

第四单元

明清中国版图的奠定

与面临的挑战

世界形势发生巨大变化,新

航路开辟,世界逐渐连成一体,欧洲进入资本主义社会。

信息三 :

第 十 三 课 从 明 朝 建 立 到 清 军 入 关

课标:

1.通过了解明朝时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

2.通过了解明朝时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

第 十 三 课 从 明 朝 建 立 到 清 军 入 关

1351年,元朝红巾军起义爆发;

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。

同年,明军攻陷大都,元朝灭亡。

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

堂堂大元,奸佞专权。

开河变钞祸根源,惹红巾万干。

官法滥,刑法重,黎民怨。

人吃人,钞买钞,何曾见。

贼做官,官做贼,混贤愚。

哀哉可怜!

——元·《醉太平·堂堂大元》

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

探究1:结合材料和所学知识,为什么朱元璋要废宰相制度?

材料一:(胡)独相数岁,生杀黜陟,或不奏径行。内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功臣武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好,不可胜数。

——《明史》

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

明初

中央:沿袭元制,设中书省,丞相统六部

地方:废行省,设三司

布政使司

都指挥使司

按察使司

结果:丞相统领,权力不断膨胀。

材料二:

明初中央、地方机构设置

(1)历史因素:

(2)现实因素:

元朝,随中书省权力的膨胀,相权的回升;

(3)直接原因(导火线):

“胡惟庸”案;

明建立初,宰相权力继续膨胀;

(4)根本原因:

材料三:朱元璋:昔秦皇…设相之后,臣张君之威福,乱自秦起,宰相权重,指鹿为马。自秦以下,人人君天下者皆不鉴秦设相之患,相继而命之,往往病及于君国者。

——《皇明祖训》

君权与相权矛盾的尖锐。

明初废宰相制度的原因:

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

材料一:朱元璋从登基到去世,三十多年,几乎没有休息过一天。据史书记载,朱元璋平均一天要处理奏章207件、411件事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好。遇到大事,更深感“密勿论思不可无人”。

探究2:结合材料和所学知识,朱元璋和后代皇帝如何处理解决繁多的政务与个人有限精力之间的矛盾?

奠基 明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

出现 明成组:文渊阁大学士(参与机务)

发展 明宣宗:内阁大学士(票拟权)

全盛 明神宗:权力大增(权压六部)

材料二:“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。”

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

文渊阁大学士

参与机密事务决策

正式形成

内阁大学士

具有票拟权

发展时期

内阁首辅“部权尽归

内阁”全盛时期

思考1:什么是“票拟”和“批红”?

明成祖

明宣宗

明太祖

明神宗

殿阁大学士

侍从顾问

奠定基础

思考2:如何认识明朝内阁?

( 或:内阁实质是什么? ) ( 内阁首辅=宰相吗?)

②其升降、权职大小(包括“票拟”是否被采纳),乃至生杀权皆由皇帝旨意而定;

①是明朝君主专制加强的产物;

③其实质:始终不是明朝中央一级行政机构或决策机构,只是一个为皇帝提供顾问的内侍机构。

内阁演变(示意图)

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

——《监阁共理与相权游离》

不是国家法定行政和决策单位,而是常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

改革后

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

内阁

司礼监

(东厂、西厂、锦衣卫)

今夫宰相六部,朝政所自出也。而本章之批答,先有口传,后有票拟,天下之财富,先内库而后太仓。天下之刑狱,先东厂而后法司。其他无不皆然……内阁之票拟,不得不决于内监之批红,而相权转归之寺人(宦官)”。

——黄宗羲

内阁为皇帝秘书机构,有宰相之名,无宰相之实,无力约束皇权,过度依赖皇帝的英明勤政,一旦皇帝怠政,朱批大权就被秉笔太监撺掇,从而导致宦官专权。明代司礼监有“太上内阁”之称。

明朝以前 洪武时期 仁宣以后

宰相 皇帝 司礼监

内阁

六部 六部

内阁通过票拟控制朝政,司礼监通过批红干预政事,两者之间互相制约。两者权利大小完全是由皇帝与其关系的密切和信任程度来决定的,都是皇权强化的产物(实质)。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

改革前

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

改革后

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

内阁

弊: 皇帝集皇权和相权于一身,易形成专制独裁;

皇帝政务繁多,身心疲惫;

出现太监专权、乱政(宦官专权)。

利 使政令集中,防止权臣专权; 进一步强化了皇权(君主专制);

减少了中间环节,也一定程度上提高了行政效率;

明初废宰相制度的影响:

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

宰 相 内 阁 首 辅

设置目的

权力来源

职责

任免情况

对皇权的影响

协助皇帝处理政务

其票拟权受皇帝批红限制;

侍从、顾问、咨询等;

阁臣升降、权职大小皆由皇帝旨意而定;

(实质)不是… 只是…

不会… 反而…

皇帝个人的信任

帮助皇帝处理政事

宰相制度赋予的

管理百官

参与(一级)决策

皇帝与群臣商议

权力膨胀、 制约皇权

比较宰相制与内阁制的不同之处。

内阁首辅不同于宰相,不能对皇权起到制约作用

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

2. 清:军机处----君主专制

1. 主要原因:

清初中央机构设置有关;

2. 根本上(目的):

加强君主专制的需要。

议政王大臣会议

(满洲亲贵)

(决定军国大事)

凌驾于

制约

内阁

(奏章票拟)

六部

(执行机构)

皇帝

1. 措施: 设南书房

3. 结果:集中了皇权, 加强了君主专制

康熙帝

2. 内容:

南书房

议政王

大臣会议

内阁

三足鼎立

雍正帝

1. 措施: 设军机处

2. 结果:皇权发展到顶峰

( 或:君主专制空前强化 )

清初中枢机构运作:

①清入关以后,中央政权实行“二元制”的管理方式。

清初采用明制,设内阁、置六部。同时保留祖制——议政王大臣会议。但议政王大臣会议的权力凌驾于内阁、六部之上。

②议政王大臣会议决定军国大事,皇权受到限制。

议政王大臣会议创立于皇太极时期,撤于乾隆57年(1792),主要参加人员有八旗旗主等议政王、议政大臣等,是当时国家的议政和决策中心。凡军国重务,不由内阁票拟者,皆交议政王大臣会议满洲贵族集体决策,皇权受到限制。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

2. 清:军机处----君主专制

材料1:雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,儤直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,…后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨,出政皆在于此矣。

思考1:雍正帝设军机处最初的目的是什么?

目的:为适应西北军务需要,防止泄露军事机密

( 直接 )

( 根本 )

材料2:机务及用兵皆军机大臣承者,天子无日不与(军机)大臣相见,.....即承旨诸亦只供缮撰,而不能稍有赞画于其间也。......丝纶出纳,职居密勿。......军国大计,罔不总揽......

思考2:据材料并结合所学,概括清初军机处的主要职责是什么?

根据皇帝意旨草拟诏令,后传达中央各部与地方官员执行;

辅助皇帝处理政务最重要中枢机构,不是“决策”机构。

“跪受笔录”

承旨遵办

材料3:军机处“直(值)庐初仅板屋数间…… (属员)直舍仅屋一间半”。 (右图为:清初军机处内景)

思考3:据材料并结合所学,概括军机处的主要特点?

②速--

③密--

①简--

④专--

3.地方(明):废行省,设三司—中央集权

明初

中央:沿袭元制,设中书省,丞相统六部

地方:废行省,设三司

布政使司

都指挥使司

按察使司

明初中央、地方机构设置

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

思考:明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立

B

(一)制度建设(设计)

材料:总督巡抚在明代制度下还尚好,因其必有事才派出此等官,并且都带一个都御史的衔。这就是说,由中央政府都察院的都御史临时派到地方去办事,所办是巡抚、总督等事。譬如倭寇来了,沿海地方没有总其成的人,就派一个总督或巡抚去,这是临时的。过几年,事情平定了,这官仍旧回中央,机关也撤销了。但一到清代,总督巡抚又变成永久的,在布政使(藩台)按察使(臬台)上面再加巡抚总督。布政使成为其下属,总督、巡抚变成正式的地方行政首脑,这种制度还是一种军事统治,可是真到军事时期,总督、巡抚仍不能做主,还要由中央另派人,总之清代不许地方官有真正的权柄,地方行政就愈来愈坏了。我们现在再从历史演变源头上说来,汉时由刺史变成为牧,以及唐代之十道观察使,这些都是由监察官变成地方行政长官的。只有节度使才是军事长官变成行政长官,然而还是意在开边对外的。明清两代之总督巡抚,则是意在对内防乱,不在对外开边。

——钱穆《中国历代政治得失》

依据以上材料,找出明清时期督抚制演变的特点。

督抚由临时委派到永久存在;由负责专门事务到负责地方行政;

由一般加衔到正式建制;既是行政统治也是军事统治,但权力归属中央。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

4.地方:督抚制—中央集权

(一)制度建设(设计)

(二)程序创新

1. 清:奏折制度(密折制度)

要和皇上说件事!

特点:迅速、机密。皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转。

作用:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率;既便于联络臣子感情,使其更加效忠朝廷,强化了对官僚机构的控制;也能离间臣子间的关系,使其不抱团揽权;利用密奏这一形式,起到一定的监督作用。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(二)程序创新

2. 清:廷寄上谕

清朝皇帝上谕分两种,明发上谕和廷寄上谕。明发上谕内容是公开的,传达方式与明以前旧制相同,“由内阁拟好,皇帝看过,再由内阁交到六部。”廷寄上谕则“是清代特有的,直接由皇帝军机处寄给受命令的人。旁人谁也不知道。”由此可见( )

A.至清代我国封建政治制度最终成熟 B.清中央机构设置注重兼容满汉旧制

C.内阁身份更正式,地位高于军机处 D.军机处成核心机枢“隐然执政之府”

廷寄谕旨较明发上谕易于保密,且传递迅速,所以成为清代皇帝传旨施政的得力工具。

D

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(三)思想控制

1.文字狱、八股取士

材料三:世宗(雍正)微服游于市,就一书肆翻阅书籍,时微风拂拂,吹书页上下不已。一书生见状,即高吟曰:“清风不识字,何必来翻书?“世宗以为讥讽也,旋下诏杀之。

材料四:清朝翰林学士胡中藻有句诗曰“一把心肠论浊清”,乾隆看到后大发雷霆:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑 ”胡中藻遂因一“浊”字被杀,并罪及师友。

材料一:满洲衣冠满洲头,满面春风满面羞。满眼河山满眼泪,满腹心事满腹愁。

—— 傅山(明末清初医学家)《八满诗》

材料二:戊午,天子有大科之命,给事中李宗孔、刘沛先以先生荐……先生称疾,有司乃令役夫舁其床以行,二孙侍。既至京师三十里,以死拒,不入城。

——全祖望《阳曲傅先生事略》

影响:(从这个角度 )明清的八股取士,①严重束缚了人们的思想;②扼杀了知识分子的聪明才智和创造精神,销蚀了人的个性;③僵化了思想,窒息了整个社会;④危害了学风、士风;⑤严重阻碍了我国科技文化的发展;

是造成我国社会发展缓慢、近代科技文化落后的重要原因。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(四)建立系统的监察体系

1.中央:督察院、六科给事中

督察院

左右督御史 左右副督御史 左右佥督御史

(正二品) (正三品) (正四品)

十三道监察御史

【分管每个省的检查工作】

十三道监察御史与直属于皇帝的六科给事中统称"科道"

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

2.地方:督抚制

(四)建立系统的监察体系

3.特设机构:厂卫制度

……锦衣卫是一个由皇帝直接指挥的军事特务机构,掌管侍卫、缉捕、刑狱,凌驾于司法机构—刑部、大理寺之上。它所设的监狱,称为“诏狱”, 意即皇帝特批的监狱。

朱元璋的后继者,又创立东厂、西厂,由太监掌管,听命于皇帝。厂卫横行,构成特务政治的一大特点。

——樊树志《国史十六讲》

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(五)边疆治理

1.明:边疆管理

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

区域 民族势力 化解行动 结果

内陆 边疆 蒙古

藏族

女真族

迁都、修长城、册封 、互市

蒙汉关系得到缓和

册封、设立宣慰司、委任上层

与中央关系甚为密切

册封、设奴儿干都司

威胁始终没有解除

海防 日本 (倭寇)

葡萄牙

荷兰

海禁政策(禁止私人海外贸易)战争(戚继光抗倭)

形势稳定,放松海禁

无有效手段

葡萄牙获得澳门租住权

无有效手段

荷兰占据台湾

2.清:边疆管理—因地制宜

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

西跨葱岭

东临太平洋

北接西伯利亚

南至南海诸岛

西北至巴勒喀什池

西南达喜马拉雅山脉

东南到台湾及附属岛屿包括钓鱼岛、赤尾屿等

东北至黑龙江以北

外兴安岭和库页岛

清朝前期,中国是幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家,处于统一多民族国家的巩固和发展时期。清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历更的延续性。

(五)边疆治理

4.清:边疆管理—因地制宜

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

西藏

雍正设置驻藏大臣

乾隆朝,颁布《钦定西藏善后章程》

新疆

康熙平定准噶尔部叛乱

乾隆平定大小和卓叛乱

在新疆设置伊犁将军

在蒙古地区设立盟、旗

雅克萨

康熙朝同沙俄谈判:

台湾

明末清初,郑成功收复台湾;

康熙时期,台湾归入版图;

1685年设台湾府,隶属福建省

《尼布楚条约》“中国” 首次作为一个主权国家的代称。

康熙册封达赖和班禅

设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务

西南地区实行改土归流,强化管理。

采取因地制宜政策大事集权、小事放权,保持各民族习俗和宗教信仰的政策。

(五)边疆治理

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(六)严刑峻法

明清刑罚有新的发展变化,其特点是刑罚更加残酷化,并大量复活了肉刑。

明清时的刑罚变化有:

1. 死刑。明、清两朝在法律上恢复了枭首示众之刑,并且范围逐步扩大。此外,明清时期的死刑执行方面还有一些更加残酷的方式,如“剥皮实草”、“灭十族”、戮尸等。清朝针对死刑还有一个独特的制度,即斩立决和监候制度。

2. 充军刑。“充军”创制于明代,但是不以充军为本罪。清朝的充军则作为流罪的加重刑,并以充军为本罪。而且充军的条目也较明代增加。

3. 发遣刑,这是一种比充军重的刑罚。明代时只限军官和军人,永不得回原籍。清时则包括犯徒罪以上的文武官员,还可以有机会放还。

4. 枷号,是明朝首创的耻辱刑。在明代还变成一种致命的酷刑。清时对一些伦理性和风化犯罪,用此法。明代还有庭杖制度。指在殿庭前对违抗皇命的大臣直接施以杖刑的法外刑罚。

探 究 一:明 清 加 强 专 制 主 义 中 央 集 权 制 度 的 措 施(表 现)

(一)制度建设(设计)

(二)程序创新

(三)思想控制

(四)建立系统的监察体系

(五)边疆治理

(六)严刑峻法

1. 明初:废宰相、设内阁----君主专制

2. 清:军机处----君主专制

3.地方(明):废行省,设三司—中央集权

4.地方:督抚制—中央集权

1. 奏折制度(密折制度)

2. 廷寄上谕

文字狱、八股取士

1.中央:督察院、六科给事中

2.地方:督抚制

3.特设机构:厂卫制度

采取因地制宜政策

大事集权、小事放权,保持各民族习俗和宗教信仰的政策。

自下而上

自上而下

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进