统编版 中外历史纲要(上)第一单元 第2课《诸侯纷争与变法运动》练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 统编版 中外历史纲要(上)第一单元 第2课《诸侯纷争与变法运动》练习题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-27 13:19:18 | ||

图片预览

文档简介

统编版中外历史纲要上第2课《诸侯纷争与变法运动》练习题

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 周平王东迁后,中国历史进入东周时期。这一时期的时代特点有( )

①各诸侯纷争不断 ②礼乐征伐自天子出

③华夏族发展壮大 ④各民族进一步交融

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

2. “公室”指诸侯国君,“私家”指诸侯国大夫。春秋末期晋国郤氏“其富半公室,其家半三军”,鲁国季氏“富于周公”。当时有人预感到“大夫皆富,政将在家”。据此推知当时

A. 小农经济的主体地位开始确立 B. 新型社会关系正在孕育

C. 卿大夫对政权的掌控日益牢固 D. 社会转型已经得到实现

3. 据《史记》载:一日,魏太子下车,向一位新贵——宫廷文士田子方致意,竟未得到回礼。太子问:“究竟富贵者还是贫贱者应当骄傲?”田子方答:“贫贱者。”并解释,他随时都能在别国宫廷被派上用场。这反映了( )

A. 士人为诸侯国所重用 B. 士人轻视功名利禄

C. 诸侯国内部等级森严 D. 忠君思想已经形成

4. 有学者引用商鞅变法“内行刀锯,外用甲兵”“轻视教化”“轻罪重罚”“监禁庶民”等措施,来证明其个人悲剧不可避免。该学者意在说明商鞅变法( )

A. 重农抑商,违背经济规律 B. 废除井田,破坏传统体制

C. 峻法少恩,激化社会矛盾 D. 严令分家,加重民众负担

5. 春秋时期,楚、秦率先设县立郡。在楚、秦等国的郡县制度之下,作为政治身份的楚人或秦人色彩日渐突出。就风俗而论,秦所吞并的蛮夷皆“染秦化”,楚所吞并的蛮夷则皆“染楚化”。据此可知,春秋时期的郡县制( )

A. 延缓了国家统一 B. 强化了宗法观念 C. 有利于华夏认同 D. 固化了乡土意识

6. 春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产,如陶朱公“十九年之中三致千金”。子贡经商致富,“所至,国君无不分庭与之抗礼”。以上史实反映了( )

A. 工商食官格局逐渐被冲破 B. 各国统治者推行重农抑商政策

C. 出现一批商贾云集的城市 D. 贵族对政治权力的垄断被打破

7. 战国时期各国大多先于边地设郡,齐国却始终没有设郡,而是将全国划分为五都;各国的官僚机构基本都走上了“官分文武”的道路,但楚国仍沿袭春秋旧制,以令尹为最高官职,其他官职设置更加五花八门,异多于同。这一现象反映了各国( )

A. 政治经济发展的不平衡 B. 求同存异谋发展的趋势

C. 民族交往交融程度不一 D. 封建政治体制开始产生

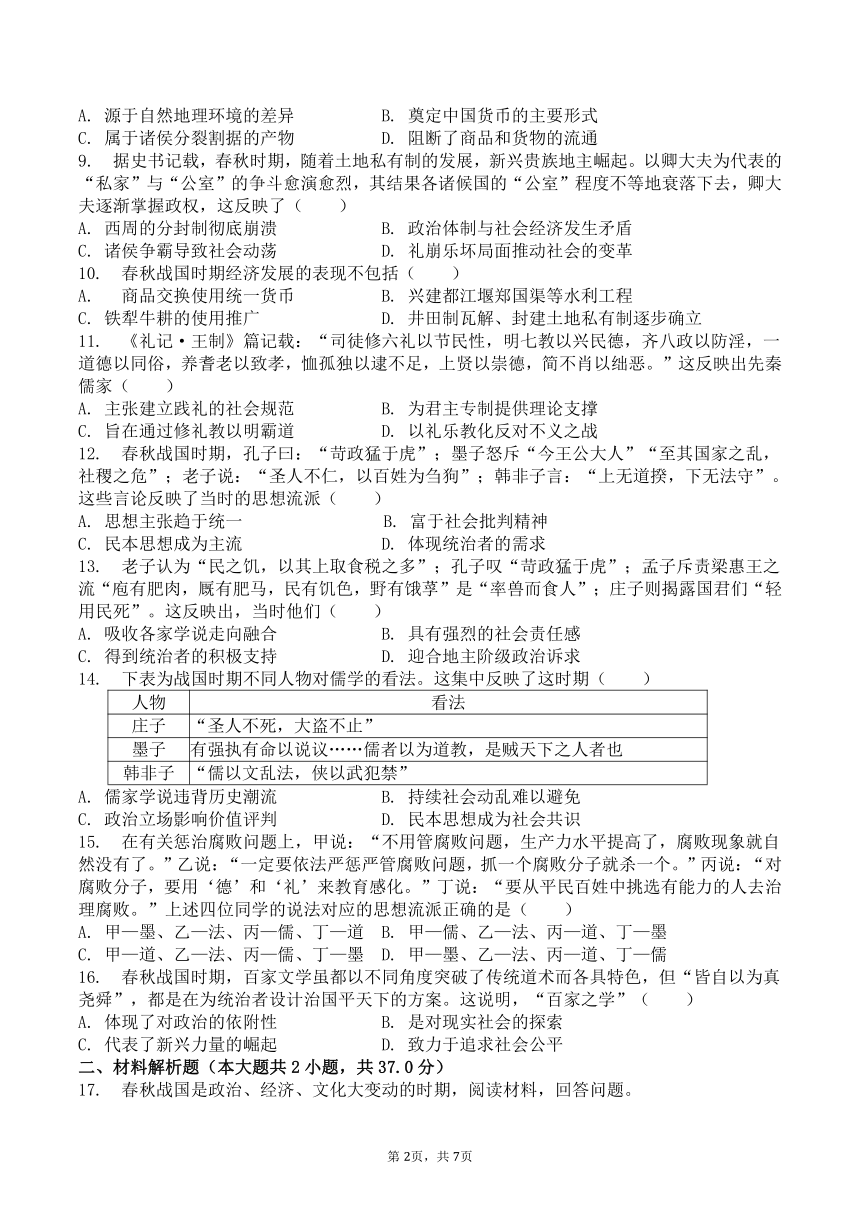

8. 下图为战国时期货币分布图,该图反映的现象( )

A. 源于自然地理环境的差异 B. 奠定中国货币的主要形式

C. 属于诸侯分裂割据的产物 D. 阻断了商品和货物的流通

9. 据史书记载,春秋时期,随着土地私有制的发展,新兴贵族地主崛起。以卿大夫为代表的“私家”与“公室”的争斗愈演愈烈,其结果各诸候国的“公室”程度不等地衰落下去,卿大夫逐渐掌握政权,这反映了( )

A. 西周的分封制彻底崩溃 B. 政治体制与社会经济发生矛盾

C. 诸侯争霸导致社会动荡 D. 礼崩乐坏局面推动社会的变革

10. 春秋战国时期经济发展的表现不包括( )

A. 商品交换使用统一货币 B. 兴建都江堰郑国渠等水利工程

C. 铁犁牛耕的使用推广 D. 井田制瓦解、封建土地私有制逐步确立

11. 《礼记·王制》篇记载:“司徒修六礼以节民性,明七教以兴民德,齐八政以防淫,一道德以同俗,养耆老以致孝,恤孤独以逮不足,上贤以崇德,简不肖以绌恶。”这反映出先秦儒家( )

A. 主张建立践礼的社会规范 B. 为君主专制提供理论支撑

C. 旨在通过修礼教以明霸道 D. 以礼乐教化反对不义之战

12. 春秋战国时期,孔子曰:“苛政猛于虎”;墨子怒斥“今王公大人”“至其国家之乱,社稷之危”;老子说:“圣人不仁,以百姓为刍狗”;韩非子言:“上无道揆,下无法守”。这些言论反映了当时的思想流派( )

A. 思想主张趋于统一 B. 富于社会批判精神

C. 民本思想成为主流 D. 体现统治者的需求

13. 老子认为“民之饥,以其上取食税之多”;孔子叹“苛政猛于虎”;孟子斥责梁惠王之流“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩”是“率兽而食人”;庄子则揭露国君们“轻用民死”。这反映出,当时他们( )

A. 吸收各家学说走向融合 B. 具有强烈的社会责任感

C. 得到统治者的积极支持 D. 迎合地主阶级政治诉求

14. 下表为战国时期不同人物对儒学的看法。这集中反映了这时期( )

人物 看法

庄子 “圣人不死,大盗不止”

墨子 有强执有命以说议……儒者以为道教,是贼天下之人者也

韩非子 “儒以文乱法,侠以武犯禁”

A. 儒家学说违背历史潮流 B. 持续社会动乱难以避免

C. 政治立场影响价值评判 D. 民本思想成为社会共识

15. 在有关惩治腐败问题上,甲说:“不用管腐败问题,生产力水平提高了,腐败现象就自然没有了。”乙说:“一定要依法严惩严管腐败问题,抓一个腐败分子就杀一个。”丙说:“对腐败分子,要用‘德’和‘礼’来教育感化。”丁说:“要从平民百姓中挑选有能力的人去治理腐败。”上述四位同学的说法对应的思想流派正确的是( )

A. 甲—墨、乙—法、丙—儒、丁—道 B. 甲—儒、乙—法、丙—道、丁—墨

C. 甲—道、乙—法、丙—儒、丁—墨 D. 甲—墨、乙—法、丙—道、丁—儒

16. 春秋战国时期,百家文学虽都以不同角度突破了传统道术而各具特色,但“皆自以为真尧舜”,都是在为统治者设计治国平天下的方案。这说明,“百家之学”( )

A. 体现了对政治的依附性 B. 是对现实社会的探索

C. 代表了新兴力量的崛起 D. 致力于追求社会公平

二、材料解析题(本大题共2小题,共37.0分)

17. 春秋战国是政治、经济、文化大变动的时期,阅读材料,回答问题。

材料一:春秋时期,王室衰弱,一些实力较为强大的诸侯趁机割据一方,并以武力控制周边的中小诸侯,形成了自己的霸业。诸侯国内部权力下移,以臣弑君的事件也屡见不鲜。战国时期,诸侯纷纷称王,兼并战争愈演愈烈。

春秋后期,周王室更加衰落,无力维护“学在官府”的体制,私人讲学兴起。进入战国,各国统治者纷纷招揽人才,一些大贵族还以养士竞争高下。

——摘编自蒋重跃《从历史印迹中走来的世界˙中国篇》

材料二:2006年,北京广安门内大街原北京义利食品公司场址内出土窖藏战国货币两罐,内含包括赵国直刀、燕国明刀、三晋及燕的方足布等战国货币三万余枚,其中绝大部分为方足布币。据报道者称,这批方足布大概有70 余种,发现有所谓“新品种”,如丰子、丰邑、武平类方足布等。广安门内大街附近地区战国时曾是(燕国)蓟丘南古道,也是北京城的起源地……燕国本来是通行刀币的国家,到了战国中晚期,燕国币制中出现了新的货币形态——布币。

——黄锡全《近十余年先秦货币的重要发现与研究》

(1)后人以“礼崩乐坏”来描述春秋战国时期。根据材料一指出“礼崩乐坏”的表现,并结合所学分析“礼崩乐坏”带来的积极影响。

(2)从材料二中提取信息,指出其反映的历史现象。

18. 阅读下列材料,回答问题:

材料一:“……若使天下兼相爱,非相攻……视人之宝若其宝,谁窃?视人之身若其身,谁贼?视人之家若其家,谁乱?视人之国若其国,谁攻?”

材料二:“民为贵,社稷次之,君为轻。”

材料三:“天下皆知美之为美,斯恶矣?皆知善之为善,斯不美矣!故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随。”

材料四 “文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今。故曰世异则事异。”

(1)根据所学知识回答百家争鸣局面形成的原因。

(2)概括四则材料的观点,并说出其所代表的学派。

三、开放性试题(本大题共1小题,共15.0分)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料“渐变论”强调事物的变化是一个长期、平稳而缓慢的过程,“突变论”则强调变化过程的间断或突然转换。突变过程犹如一个个关节点,渐进过程就是线,将其连结成由低向高不断发展的曲线。持“渐变论”视角看待历史者,往往重视历史发展的量变,即渐进性、一连续性、延续性、传承性;持“突变论”视角看待历史者,往往重视历史发展的质变,即阶段性甚至断裂性。

——摘编自《用“渐变论”与“突变论”洞察历史》《历史发展中的渐进过程》

选取其中一种视角或结合两种视角,对某一历史问题进行论述。(要求:视角清晰,观点明确,史实准确,史论结合)

答案和解析

1.【答案】D

【解析】根据材料中的“周平王东迁后,中国历史进入东周时期”信息并结合所学知识可知,这一时期为春秋战国时期,该时期,诸侯纷争不断、华夏族吸收了大量新鲜血液分布更加广泛得以发展壮大、民族间进一步得到交融,①③④的组合成立,D项正确;春秋战国时期,周王室衰微,礼崩乐坏,礼乐征伐自诸侯出,②判断有误,①②③组合不成立,排除A项;②判断有误,②③④组合不成立,排除B项;②判断有误,①②④组合不成立,排除C项。

2.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查春秋末期社会相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.材料体现了春秋末年,晋国与鲁国的大夫的影响力逐渐增强或者超过本国的国君,随着经济实力的提升,这些卿大夫提高政治地位的诉求也在增强,新兴地主阶级对传统贵族势力构成冲击,B项正确。

A.春秋末期,土地私有制尚未完全确立,小农经济主体地位也没有确立,排除A项。

C.本题体现了卿大夫对政权的冲击,而非对政权的掌控日益牢固,排除C项。

D.当时正处于社会转型时期,转型尚未实现,排除D项。

3.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查春秋战国时期的百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.依据题干“《史记》、魏太子”可以判定是战国时期,依据题干材料“太子首先向新贵、文士致意这一与常规不同的行为反映了魏国对田子方的敬重,而田子方在解释自己失礼行为时所提供的论据;依据题干“随时……在别国……被派上用场”则从侧面反映了重视士人不是个别国家对待个别人物的单独行为,而是普遍现象,故A项正确。

B.“新贵”的身份、对自己可能的未来工作的预想——“别国宫廷”,都不能表明对功名利禄的轻视,故B项错误。

C.太子率先致意、“贫贱者”未回礼并自信地给予解释,这些关键信息不能证明等级森严,故C项错误。

D.忠君思想在材料中没有反映,故D项错误。

4.【答案】C

【解析】13.C

【详解】根据材料,有学者认为商鞅在秦国主持变法期间,对内推行严刑峻法,压迫人民,对外进行扩张和兼并战争,造成一些消极影响,成为他后来被杀的重要原因,可见商鞅变法峻法少恩,一定程度上激化了社会矛盾,C项正确;材料不涉及重农抑商,排除A项;材料不涉及废除井田,排除B项;材料不涉及严令分家,排除D项。故选C项。

5.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查华夏认同,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.根据题干“秦所吞并的蛮夷皆‘染秦化’,楚所吞并的蛮夷则皆‘染楚化’”可知,在郡县制下,被秦和楚所吞并的蛮夷地区都受到了秦或者楚文化的影响,这说明郡县制有利于华夏认同,故C项正确。

A.题干不能看出郡县制延缓了国家统一,排除A项。

B.题干信息与宗法观念无关,排除B项。

D.根据题干可知,郡县制下乡土意识有所淡化,排除D项。

6.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查春秋时期的经济,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.依据材料“春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产”,可以看出春秋时期工商业的发展,一定程度冲击了原有的工商食官制度,故A正确。

B.“各国”表述绝对,故不选B。

C.材料未涉及相应的城市,故不选C。

D.“被打破”表述错误,故不选D。

7.【答案】A

【解析】略

8.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,战国时期是我国大动荡、大分裂时期,这时期诸侯争霸,列国均各自为政,经济也自成体系,所以各国自行铸造货币,相互流通,形成了多币制和多币型长期共存并用的特殊局面,因此材料所述货币分布情况是诸侯分裂割据的产物,C项正确;材料所述不同货币是战国时期诸侯分裂割据的产物,而不是源于自然地理环境的差异,排除A项;在中国古代,随着社会经济的发展,我国货币形式也不断发展,而题干所述战国时期不同形式的货币不能奠定我国货币的主要形式,排除B项;材料所述战国时期不同形式的货币不利于商品和货物的流通,但不能表述为“阻断了”,排除D项。故选C项。

9.【答案】B

【解析】根据题干内容可知,在春秋时期,随着土地私有制的发展,以卿大夫为代表的新兴贵族地主崛起,与以国君为代表的旧贵族“公室”间的矛盾渐趋激化,并展开夺权斗争,这种现象充分反映出社会经济与政治体制之间的矛盾,故选B项。题干所述及的时间段是“春秋时期”,而分封制在该时期并没有“彻底崩溃”,排除A项;题干内容述及的是诸侯国国君与卿大夫之间的矛盾,而不是诸侯与诸侯之间的矛盾,排除C项;题干内容述及的是经济发展与政治体制之间的关系,而不是“礼崩乐坏与社会变革”之间的关系,排除D项。

10.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,春秋战国时期,国家分裂动荡,各国有自己的货币,商品交换不具备使用统一货币的条件,A项符合题意;都江堰郑国渠等水利工程的兴建确实是在春秋战国时期,B项不符合题意;铁犁牛耕的使用推广是春秋战国时期的经济现象,C项不符合题意;井田制瓦解、封建土地私有制逐步确立是春秋战国时期社会转型在经济上的表现,D项不符合题意。

11.【答案】A

【解析】22.A【详解】依据材料和所学可知,在先秦儒者的社会秩序建构中,司徒作为掌管民政.教化的官员,其职责是通过冠、婚、丧等礼典来调节人们的性情,向人们灌输父子、夫妇、君臣、长幼等的相处,交往应有的道德观念,同时在整齐衣服、饮食、事为等方面来防止僭越,正是通过这种制度性的灌输,礼的践行才可能转化为主体的自觉,故选A项。先秦尚未建立君主专制.排除B项:霸道是指君主凭借武力、权势、法治进行统治,属于法家思想.排除C项;墨家反对不义之战.排除D项。

12.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查诸子百家思想,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

A.题干信息未体现“趋于统一”,故不选A。

B.据题干信息可知,儒家、墨家、道家、法家都对现实进行了抨击,反映了当时的思想流派富于社会批判精神,故选B。

C.“民本思想成为主流”的说法与春秋战国的时代不符,故不选C。

D.体现统治者的需求只有法家,故不选D。

13.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.题干所列的思想家都反对政府过度剥削百姓,体现了这些思想家强烈的社会责任感,故B项正确。

A.各家学说的融合在题干中无法体现,故排除A项。

C.题干没有提及统治者的态度,故排除C项。

D.道家学说和孔子代表没落的奴隶主贵族利益,故排除D项。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.儒家学说也有顺应历史潮流的内容,故不选A。

B.项与材料主旨无关,故不选B。

C.根据材料及所学知识可知,庄子代表没落奴隶主贵族的利益,主张顺应自然、无为而治,墨子代表下层平民的利益,主张兼爱、尚贤,韩非子代表新兴地主阶级的利益,主张中央集权、以法治国,他们站在各自政治立场上,从不同方面批判否定儒家学说,这集中说明了政治立场影响价值评判,故C正确。

D.材料未体现民本思想成为社会共识,故不选D。

故选C。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.结合所学可知,甲主张顺其自然是道家思想; 乙主张以刑惩治是法家思想; 丙主张以道德教化是儒家思想; 丁主张挑选有能力的人是墨家的尚贤思想,故C正确。

ABD.三项所述均不符合题干主旨。

16.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.仅凭材料无法得出“对政治的依附性”,故不选A。

B.根据材料中的“皆自以为真尧舜”“设计治国平天下的方案”可知,百家之学涉及当时国家治理,这说明其对现实政治和社会的探索,故B正确。

C.儒家和道家代表的是没落贵族,并非代表当时新兴的地主阶级或农民阶级,故不选C。

D.百家并不都致力于追求社会公平,故不选D。

17.【答案】(1)表现:诸侯称霸称王,控制、兼并其他诸侯国,诸侯国内卿大夫弑君篡权,破坏了分封宗法制;私学兴起,破坏了“学在官府”的制度。影响:长期混战中,各国为富国强兵而实行变法,推动了社会转型。私学兴起,统治者重用士人,为百家争鸣局面的形成创造了条件。

(2)出土货币的数量多和种类丰富;反映战国时期燕国地区商业繁荣,交易量比较大;窖藏多国货币,反映战国时期区域间的经济往来频繁。

18.【答案】(1)原因:周王室衰微,诸侯纷争,社会动荡;铁犁牛耕的使用,社会经济发展;私学兴起;士阶层崛起。

(2)观点及学派:材料一主张兼爱,兼爱则天下无争;是墨家的主张。材料二主张关注人民,认为民心的向背关系到国家的兴亡(或民贵君轻);是儒家的主张。材料三认为事物都有对立面,对立的双方可以相互转化;是道家的主张。材料四认为应当根据现实的需要进行改革,不应教条地遵循前代的传统;是法家的主张。

19.【答案】示例一:渐变论视角观点:秦朝的社会特征形成于春秋战国的大变革。论述:春秋战国时期,随着铁器牛耕的出现,生产力水平的提高,井田制逐渐瓦解,土地开始私有化,出现了小农经济。秦以后小农经济为主体的经济结构,以农立国、重农抑商的经济思想,都可追溯到春秋战国。战国时期废分封,行县制,废世卿世禄制,建军功爵制,都为秦朝专制主义中央集权制度的建立奠定基础。春秋战国百家争鸣,奠定了中国传统文化的基本特点,其中法家思想,成为后来秦朝的统治思想。总结:秦朝的社会特征不是统一后才形成的,而是根植于春秋战国的大变革。

示例二:突变论视角观点:近代中国社会的变革具有突变性。论述:中国古代社会以小农经济为基础,以专制主义中央集权制度和儒家思想为上层建筑,维持了一种稳定的结构。尽管明清时期出现了资本主义萌芽和进步思想,但古代社会的基本特征没有改变。鸦片战争打断了中国独立发展的道路,被迫卷入资本主义世界市场,沦为半殖民地半封建社会。在西方工业文明的冲击下,中国开始了现代化的进程,民族工业诞生并发展,推动经济工业化;辛亥革命建立了共和制度,推动了政治的民主化和法治化;新文化运动宣传民主科学,推动思想解放。中国社会在一百多年的时间里迅速转型。总结:近代中国的现代化是受到西方工业文明影响的仓促的现代化,具有突变性。

示例三:结合突变和渐变的视角观点:工业革命酝酿数百年,影响却具有剧变性。论述:工业革命的出现得益于早期殖民扩张时代的资本原始积累。圈地运动给工业革命提供了大量自由劳动力。近代科学革命为工业革命提供了技术支持。以上过程持续了数百年,是一段漫长的历史。工业革命使机器工厂大量取代手工工场,推动了生产力水平的提高。蒸汽时代的人类创造了巨大的财富,也加速了城市化与全球化的进程。工业革命使两大对立阶级矛盾尖锐,工人运动蓬勃发展,出现了社会主义思潮。以上都是工业革命在一百多年的时间里给人类社会带来的剧变。总结:工业革命是渐进量变的结果,给人类带来的却是剧变性影响。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 周平王东迁后,中国历史进入东周时期。这一时期的时代特点有( )

①各诸侯纷争不断 ②礼乐征伐自天子出

③华夏族发展壮大 ④各民族进一步交融

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

2. “公室”指诸侯国君,“私家”指诸侯国大夫。春秋末期晋国郤氏“其富半公室,其家半三军”,鲁国季氏“富于周公”。当时有人预感到“大夫皆富,政将在家”。据此推知当时

A. 小农经济的主体地位开始确立 B. 新型社会关系正在孕育

C. 卿大夫对政权的掌控日益牢固 D. 社会转型已经得到实现

3. 据《史记》载:一日,魏太子下车,向一位新贵——宫廷文士田子方致意,竟未得到回礼。太子问:“究竟富贵者还是贫贱者应当骄傲?”田子方答:“贫贱者。”并解释,他随时都能在别国宫廷被派上用场。这反映了( )

A. 士人为诸侯国所重用 B. 士人轻视功名利禄

C. 诸侯国内部等级森严 D. 忠君思想已经形成

4. 有学者引用商鞅变法“内行刀锯,外用甲兵”“轻视教化”“轻罪重罚”“监禁庶民”等措施,来证明其个人悲剧不可避免。该学者意在说明商鞅变法( )

A. 重农抑商,违背经济规律 B. 废除井田,破坏传统体制

C. 峻法少恩,激化社会矛盾 D. 严令分家,加重民众负担

5. 春秋时期,楚、秦率先设县立郡。在楚、秦等国的郡县制度之下,作为政治身份的楚人或秦人色彩日渐突出。就风俗而论,秦所吞并的蛮夷皆“染秦化”,楚所吞并的蛮夷则皆“染楚化”。据此可知,春秋时期的郡县制( )

A. 延缓了国家统一 B. 强化了宗法观念 C. 有利于华夏认同 D. 固化了乡土意识

6. 春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产,如陶朱公“十九年之中三致千金”。子贡经商致富,“所至,国君无不分庭与之抗礼”。以上史实反映了( )

A. 工商食官格局逐渐被冲破 B. 各国统治者推行重农抑商政策

C. 出现一批商贾云集的城市 D. 贵族对政治权力的垄断被打破

7. 战国时期各国大多先于边地设郡,齐国却始终没有设郡,而是将全国划分为五都;各国的官僚机构基本都走上了“官分文武”的道路,但楚国仍沿袭春秋旧制,以令尹为最高官职,其他官职设置更加五花八门,异多于同。这一现象反映了各国( )

A. 政治经济发展的不平衡 B. 求同存异谋发展的趋势

C. 民族交往交融程度不一 D. 封建政治体制开始产生

8. 下图为战国时期货币分布图,该图反映的现象( )

A. 源于自然地理环境的差异 B. 奠定中国货币的主要形式

C. 属于诸侯分裂割据的产物 D. 阻断了商品和货物的流通

9. 据史书记载,春秋时期,随着土地私有制的发展,新兴贵族地主崛起。以卿大夫为代表的“私家”与“公室”的争斗愈演愈烈,其结果各诸候国的“公室”程度不等地衰落下去,卿大夫逐渐掌握政权,这反映了( )

A. 西周的分封制彻底崩溃 B. 政治体制与社会经济发生矛盾

C. 诸侯争霸导致社会动荡 D. 礼崩乐坏局面推动社会的变革

10. 春秋战国时期经济发展的表现不包括( )

A. 商品交换使用统一货币 B. 兴建都江堰郑国渠等水利工程

C. 铁犁牛耕的使用推广 D. 井田制瓦解、封建土地私有制逐步确立

11. 《礼记·王制》篇记载:“司徒修六礼以节民性,明七教以兴民德,齐八政以防淫,一道德以同俗,养耆老以致孝,恤孤独以逮不足,上贤以崇德,简不肖以绌恶。”这反映出先秦儒家( )

A. 主张建立践礼的社会规范 B. 为君主专制提供理论支撑

C. 旨在通过修礼教以明霸道 D. 以礼乐教化反对不义之战

12. 春秋战国时期,孔子曰:“苛政猛于虎”;墨子怒斥“今王公大人”“至其国家之乱,社稷之危”;老子说:“圣人不仁,以百姓为刍狗”;韩非子言:“上无道揆,下无法守”。这些言论反映了当时的思想流派( )

A. 思想主张趋于统一 B. 富于社会批判精神

C. 民本思想成为主流 D. 体现统治者的需求

13. 老子认为“民之饥,以其上取食税之多”;孔子叹“苛政猛于虎”;孟子斥责梁惠王之流“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩”是“率兽而食人”;庄子则揭露国君们“轻用民死”。这反映出,当时他们( )

A. 吸收各家学说走向融合 B. 具有强烈的社会责任感

C. 得到统治者的积极支持 D. 迎合地主阶级政治诉求

14. 下表为战国时期不同人物对儒学的看法。这集中反映了这时期( )

人物 看法

庄子 “圣人不死,大盗不止”

墨子 有强执有命以说议……儒者以为道教,是贼天下之人者也

韩非子 “儒以文乱法,侠以武犯禁”

A. 儒家学说违背历史潮流 B. 持续社会动乱难以避免

C. 政治立场影响价值评判 D. 民本思想成为社会共识

15. 在有关惩治腐败问题上,甲说:“不用管腐败问题,生产力水平提高了,腐败现象就自然没有了。”乙说:“一定要依法严惩严管腐败问题,抓一个腐败分子就杀一个。”丙说:“对腐败分子,要用‘德’和‘礼’来教育感化。”丁说:“要从平民百姓中挑选有能力的人去治理腐败。”上述四位同学的说法对应的思想流派正确的是( )

A. 甲—墨、乙—法、丙—儒、丁—道 B. 甲—儒、乙—法、丙—道、丁—墨

C. 甲—道、乙—法、丙—儒、丁—墨 D. 甲—墨、乙—法、丙—道、丁—儒

16. 春秋战国时期,百家文学虽都以不同角度突破了传统道术而各具特色,但“皆自以为真尧舜”,都是在为统治者设计治国平天下的方案。这说明,“百家之学”( )

A. 体现了对政治的依附性 B. 是对现实社会的探索

C. 代表了新兴力量的崛起 D. 致力于追求社会公平

二、材料解析题(本大题共2小题,共37.0分)

17. 春秋战国是政治、经济、文化大变动的时期,阅读材料,回答问题。

材料一:春秋时期,王室衰弱,一些实力较为强大的诸侯趁机割据一方,并以武力控制周边的中小诸侯,形成了自己的霸业。诸侯国内部权力下移,以臣弑君的事件也屡见不鲜。战国时期,诸侯纷纷称王,兼并战争愈演愈烈。

春秋后期,周王室更加衰落,无力维护“学在官府”的体制,私人讲学兴起。进入战国,各国统治者纷纷招揽人才,一些大贵族还以养士竞争高下。

——摘编自蒋重跃《从历史印迹中走来的世界˙中国篇》

材料二:2006年,北京广安门内大街原北京义利食品公司场址内出土窖藏战国货币两罐,内含包括赵国直刀、燕国明刀、三晋及燕的方足布等战国货币三万余枚,其中绝大部分为方足布币。据报道者称,这批方足布大概有70 余种,发现有所谓“新品种”,如丰子、丰邑、武平类方足布等。广安门内大街附近地区战国时曾是(燕国)蓟丘南古道,也是北京城的起源地……燕国本来是通行刀币的国家,到了战国中晚期,燕国币制中出现了新的货币形态——布币。

——黄锡全《近十余年先秦货币的重要发现与研究》

(1)后人以“礼崩乐坏”来描述春秋战国时期。根据材料一指出“礼崩乐坏”的表现,并结合所学分析“礼崩乐坏”带来的积极影响。

(2)从材料二中提取信息,指出其反映的历史现象。

18. 阅读下列材料,回答问题:

材料一:“……若使天下兼相爱,非相攻……视人之宝若其宝,谁窃?视人之身若其身,谁贼?视人之家若其家,谁乱?视人之国若其国,谁攻?”

材料二:“民为贵,社稷次之,君为轻。”

材料三:“天下皆知美之为美,斯恶矣?皆知善之为善,斯不美矣!故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随。”

材料四 “文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今。故曰世异则事异。”

(1)根据所学知识回答百家争鸣局面形成的原因。

(2)概括四则材料的观点,并说出其所代表的学派。

三、开放性试题(本大题共1小题,共15.0分)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料“渐变论”强调事物的变化是一个长期、平稳而缓慢的过程,“突变论”则强调变化过程的间断或突然转换。突变过程犹如一个个关节点,渐进过程就是线,将其连结成由低向高不断发展的曲线。持“渐变论”视角看待历史者,往往重视历史发展的量变,即渐进性、一连续性、延续性、传承性;持“突变论”视角看待历史者,往往重视历史发展的质变,即阶段性甚至断裂性。

——摘编自《用“渐变论”与“突变论”洞察历史》《历史发展中的渐进过程》

选取其中一种视角或结合两种视角,对某一历史问题进行论述。(要求:视角清晰,观点明确,史实准确,史论结合)

答案和解析

1.【答案】D

【解析】根据材料中的“周平王东迁后,中国历史进入东周时期”信息并结合所学知识可知,这一时期为春秋战国时期,该时期,诸侯纷争不断、华夏族吸收了大量新鲜血液分布更加广泛得以发展壮大、民族间进一步得到交融,①③④的组合成立,D项正确;春秋战国时期,周王室衰微,礼崩乐坏,礼乐征伐自诸侯出,②判断有误,①②③组合不成立,排除A项;②判断有误,②③④组合不成立,排除B项;②判断有误,①②④组合不成立,排除C项。

2.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查春秋末期社会相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.材料体现了春秋末年,晋国与鲁国的大夫的影响力逐渐增强或者超过本国的国君,随着经济实力的提升,这些卿大夫提高政治地位的诉求也在增强,新兴地主阶级对传统贵族势力构成冲击,B项正确。

A.春秋末期,土地私有制尚未完全确立,小农经济主体地位也没有确立,排除A项。

C.本题体现了卿大夫对政权的冲击,而非对政权的掌控日益牢固,排除C项。

D.当时正处于社会转型时期,转型尚未实现,排除D项。

3.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查春秋战国时期的百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.依据题干“《史记》、魏太子”可以判定是战国时期,依据题干材料“太子首先向新贵、文士致意这一与常规不同的行为反映了魏国对田子方的敬重,而田子方在解释自己失礼行为时所提供的论据;依据题干“随时……在别国……被派上用场”则从侧面反映了重视士人不是个别国家对待个别人物的单独行为,而是普遍现象,故A项正确。

B.“新贵”的身份、对自己可能的未来工作的预想——“别国宫廷”,都不能表明对功名利禄的轻视,故B项错误。

C.太子率先致意、“贫贱者”未回礼并自信地给予解释,这些关键信息不能证明等级森严,故C项错误。

D.忠君思想在材料中没有反映,故D项错误。

4.【答案】C

【解析】13.C

【详解】根据材料,有学者认为商鞅在秦国主持变法期间,对内推行严刑峻法,压迫人民,对外进行扩张和兼并战争,造成一些消极影响,成为他后来被杀的重要原因,可见商鞅变法峻法少恩,一定程度上激化了社会矛盾,C项正确;材料不涉及重农抑商,排除A项;材料不涉及废除井田,排除B项;材料不涉及严令分家,排除D项。故选C项。

5.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查华夏认同,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.根据题干“秦所吞并的蛮夷皆‘染秦化’,楚所吞并的蛮夷则皆‘染楚化’”可知,在郡县制下,被秦和楚所吞并的蛮夷地区都受到了秦或者楚文化的影响,这说明郡县制有利于华夏认同,故C项正确。

A.题干不能看出郡县制延缓了国家统一,排除A项。

B.题干信息与宗法观念无关,排除B项。

D.根据题干可知,郡县制下乡土意识有所淡化,排除D项。

6.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查春秋时期的经济,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.依据材料“春秋后期产生了一批私营工商业者,其中一些人拥有庞大的资产”,可以看出春秋时期工商业的发展,一定程度冲击了原有的工商食官制度,故A正确。

B.“各国”表述绝对,故不选B。

C.材料未涉及相应的城市,故不选C。

D.“被打破”表述错误,故不选D。

7.【答案】A

【解析】略

8.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,战国时期是我国大动荡、大分裂时期,这时期诸侯争霸,列国均各自为政,经济也自成体系,所以各国自行铸造货币,相互流通,形成了多币制和多币型长期共存并用的特殊局面,因此材料所述货币分布情况是诸侯分裂割据的产物,C项正确;材料所述不同货币是战国时期诸侯分裂割据的产物,而不是源于自然地理环境的差异,排除A项;在中国古代,随着社会经济的发展,我国货币形式也不断发展,而题干所述战国时期不同形式的货币不能奠定我国货币的主要形式,排除B项;材料所述战国时期不同形式的货币不利于商品和货物的流通,但不能表述为“阻断了”,排除D项。故选C项。

9.【答案】B

【解析】根据题干内容可知,在春秋时期,随着土地私有制的发展,以卿大夫为代表的新兴贵族地主崛起,与以国君为代表的旧贵族“公室”间的矛盾渐趋激化,并展开夺权斗争,这种现象充分反映出社会经济与政治体制之间的矛盾,故选B项。题干所述及的时间段是“春秋时期”,而分封制在该时期并没有“彻底崩溃”,排除A项;题干内容述及的是诸侯国国君与卿大夫之间的矛盾,而不是诸侯与诸侯之间的矛盾,排除C项;题干内容述及的是经济发展与政治体制之间的关系,而不是“礼崩乐坏与社会变革”之间的关系,排除D项。

10.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,春秋战国时期,国家分裂动荡,各国有自己的货币,商品交换不具备使用统一货币的条件,A项符合题意;都江堰郑国渠等水利工程的兴建确实是在春秋战国时期,B项不符合题意;铁犁牛耕的使用推广是春秋战国时期的经济现象,C项不符合题意;井田制瓦解、封建土地私有制逐步确立是春秋战国时期社会转型在经济上的表现,D项不符合题意。

11.【答案】A

【解析】22.A【详解】依据材料和所学可知,在先秦儒者的社会秩序建构中,司徒作为掌管民政.教化的官员,其职责是通过冠、婚、丧等礼典来调节人们的性情,向人们灌输父子、夫妇、君臣、长幼等的相处,交往应有的道德观念,同时在整齐衣服、饮食、事为等方面来防止僭越,正是通过这种制度性的灌输,礼的践行才可能转化为主体的自觉,故选A项。先秦尚未建立君主专制.排除B项:霸道是指君主凭借武力、权势、法治进行统治,属于法家思想.排除C项;墨家反对不义之战.排除D项。

12.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查诸子百家思想,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

A.题干信息未体现“趋于统一”,故不选A。

B.据题干信息可知,儒家、墨家、道家、法家都对现实进行了抨击,反映了当时的思想流派富于社会批判精神,故选B。

C.“民本思想成为主流”的说法与春秋战国的时代不符,故不选C。

D.体现统治者的需求只有法家,故不选D。

13.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.题干所列的思想家都反对政府过度剥削百姓,体现了这些思想家强烈的社会责任感,故B项正确。

A.各家学说的融合在题干中无法体现,故排除A项。

C.题干没有提及统治者的态度,故排除C项。

D.道家学说和孔子代表没落的奴隶主贵族利益,故排除D项。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.儒家学说也有顺应历史潮流的内容,故不选A。

B.项与材料主旨无关,故不选B。

C.根据材料及所学知识可知,庄子代表没落奴隶主贵族的利益,主张顺应自然、无为而治,墨子代表下层平民的利益,主张兼爱、尚贤,韩非子代表新兴地主阶级的利益,主张中央集权、以法治国,他们站在各自政治立场上,从不同方面批判否定儒家学说,这集中说明了政治立场影响价值评判,故C正确。

D.材料未体现民本思想成为社会共识,故不选D。

故选C。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.结合所学可知,甲主张顺其自然是道家思想; 乙主张以刑惩治是法家思想; 丙主张以道德教化是儒家思想; 丁主张挑选有能力的人是墨家的尚贤思想,故C正确。

ABD.三项所述均不符合题干主旨。

16.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查百家争鸣,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.仅凭材料无法得出“对政治的依附性”,故不选A。

B.根据材料中的“皆自以为真尧舜”“设计治国平天下的方案”可知,百家之学涉及当时国家治理,这说明其对现实政治和社会的探索,故B正确。

C.儒家和道家代表的是没落贵族,并非代表当时新兴的地主阶级或农民阶级,故不选C。

D.百家并不都致力于追求社会公平,故不选D。

17.【答案】(1)表现:诸侯称霸称王,控制、兼并其他诸侯国,诸侯国内卿大夫弑君篡权,破坏了分封宗法制;私学兴起,破坏了“学在官府”的制度。影响:长期混战中,各国为富国强兵而实行变法,推动了社会转型。私学兴起,统治者重用士人,为百家争鸣局面的形成创造了条件。

(2)出土货币的数量多和种类丰富;反映战国时期燕国地区商业繁荣,交易量比较大;窖藏多国货币,反映战国时期区域间的经济往来频繁。

18.【答案】(1)原因:周王室衰微,诸侯纷争,社会动荡;铁犁牛耕的使用,社会经济发展;私学兴起;士阶层崛起。

(2)观点及学派:材料一主张兼爱,兼爱则天下无争;是墨家的主张。材料二主张关注人民,认为民心的向背关系到国家的兴亡(或民贵君轻);是儒家的主张。材料三认为事物都有对立面,对立的双方可以相互转化;是道家的主张。材料四认为应当根据现实的需要进行改革,不应教条地遵循前代的传统;是法家的主张。

19.【答案】示例一:渐变论视角观点:秦朝的社会特征形成于春秋战国的大变革。论述:春秋战国时期,随着铁器牛耕的出现,生产力水平的提高,井田制逐渐瓦解,土地开始私有化,出现了小农经济。秦以后小农经济为主体的经济结构,以农立国、重农抑商的经济思想,都可追溯到春秋战国。战国时期废分封,行县制,废世卿世禄制,建军功爵制,都为秦朝专制主义中央集权制度的建立奠定基础。春秋战国百家争鸣,奠定了中国传统文化的基本特点,其中法家思想,成为后来秦朝的统治思想。总结:秦朝的社会特征不是统一后才形成的,而是根植于春秋战国的大变革。

示例二:突变论视角观点:近代中国社会的变革具有突变性。论述:中国古代社会以小农经济为基础,以专制主义中央集权制度和儒家思想为上层建筑,维持了一种稳定的结构。尽管明清时期出现了资本主义萌芽和进步思想,但古代社会的基本特征没有改变。鸦片战争打断了中国独立发展的道路,被迫卷入资本主义世界市场,沦为半殖民地半封建社会。在西方工业文明的冲击下,中国开始了现代化的进程,民族工业诞生并发展,推动经济工业化;辛亥革命建立了共和制度,推动了政治的民主化和法治化;新文化运动宣传民主科学,推动思想解放。中国社会在一百多年的时间里迅速转型。总结:近代中国的现代化是受到西方工业文明影响的仓促的现代化,具有突变性。

示例三:结合突变和渐变的视角观点:工业革命酝酿数百年,影响却具有剧变性。论述:工业革命的出现得益于早期殖民扩张时代的资本原始积累。圈地运动给工业革命提供了大量自由劳动力。近代科学革命为工业革命提供了技术支持。以上过程持续了数百年,是一段漫长的历史。工业革命使机器工厂大量取代手工工场,推动了生产力水平的提高。蒸汽时代的人类创造了巨大的财富,也加速了城市化与全球化的进程。工业革命使两大对立阶级矛盾尖锐,工人运动蓬勃发展,出现了社会主义思潮。以上都是工业革命在一百多年的时间里给人类社会带来的剧变。总结:工业革命是渐进量变的结果,给人类带来的却是剧变性影响。

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进