2023-2024学年人教版中外历史纲要上册 3 秦统一多民族封建国家的建立 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年人教版中外历史纲要上册 3 秦统一多民族封建国家的建立 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 894.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-27 19:43:57 | ||

图片预览

文档简介

3 秦统一多民族封建国家的建立

一.选择题

1.秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。秦国能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是( )

A.法家思想奠定了统一的理论基础

B.秦国是七国中实力最强大的国家

C.秦国军事力量强大,进行兼并战争

D.广大人民饱受战乱之苦,渴望统一

2.公元前221年,嬴政统一天下,确立了“天下之事无大小,皆决于上”的规制。这反映出秦朝政治哪一制度的特点( )

A.皇帝制度 B.三公九卿制度

C.郡县制度 D.统一度量衡

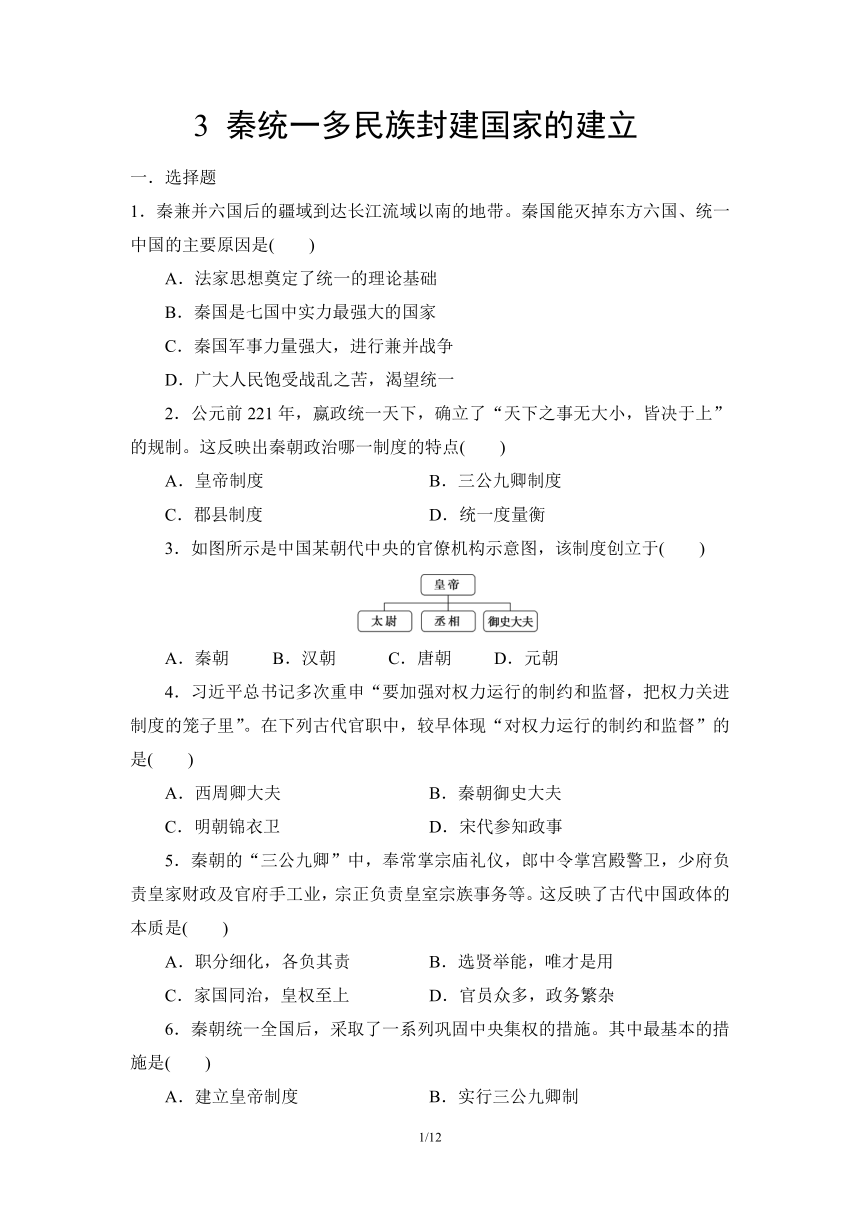

3.如图所示是中国某朝代中央的官僚机构示意图,该制度创立于( )

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.元朝

4.习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是( )

A.西周卿大夫 B.秦朝御史大夫

C.明朝锦衣卫 D.宋代参知政事

5.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是( )

A.职分细化,各负其责 B.选贤举能,唯才是用

C.家国同治,皇权至上 D.官员众多,政务繁杂

6.秦朝统一全国后,采取了一系列巩固中央集权的措施。其中最基本的措施是( )

A.建立皇帝制度 B.实行三公九卿制

C.修筑万里长城 D.全面推行郡县制

7.美国史学家认为:中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字。这种统一文字被证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。作者所评价的历史事件出现于( )

A.商朝 B.西周 C.秦朝 D.西汉

8.秦统一后关东地区奉儒学为政治根基。秦始皇四次东巡,在东巡过程中进行了系列文化活动,如泰山封禅,推行祭师文化和祭拜禹、舜等先王。此行为意在( )

A.将儒学作为治国理念

B.加强法家、儒家思想的融合

C.恢复思想活跃的局面

D.强化统一国家的文化认同

9.秦始皇被明代思想家李贽誉为“千古一帝”,还有人认为“中国之政得秦皇而后行”。秦始皇得此评价的主要原因是( )

A.用郡县制取代分封制

B.创立了皇帝制度和郡县制

C.实施分割相权的制度

D.建立专制主义中央集权制

10.有人曾形容秦朝是“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝( )

A.社会治安混乱

B.刑罚严酷,人民摇手触禁

C.人们的法制观念淡薄

D.国民素质低下

11.秦统一后,“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。”“更命河曰‘德水’,以为水德之始。”秦始皇的意图是( )

A.赋予秦朝建立的合法性

B.歌功颂德宣示权力至上

C.加强对被征服地区统治

D.建立中央集权政治体制

12.史书记载,秦的御史大夫“位上卿,银印青授,掌副丞相”。有学者认为“副”在古代有剖开、分割之意,据此意解“副丞相”者,有分割丞相权力的作用。该学者认为,设置御史大夫的目的为( )

A.制约丞相权力,维护君主专制

B.强化思想控制,防止地方分权

C.扩大丞相权力,提高行政效率

D.担任侍从顾问,协助批阅奏章

13.王家范在《中国历史通论》中指出:今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。材料中的“独制”与“地方分权制”相比,其不同在于( )

A.郡守与县令都由地方推荐任职

B.郡守与县令世代镇守地方

C.郡守与县令都由君主直接任命

D.县令接受郡守的监督任命

14.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施( )

A.促进了北疆与内地的交往

B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权

D.使匈奴这一民族得以消亡

15.下表中所列言论,其共同的着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度,定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记·李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也……然而公天下之端自秦始 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著·三代至秦》

A.秦国奠定霸业 B.始皇个人品行

C.秦朝速亡原因 D.秦朝制度创新

二.非选择题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

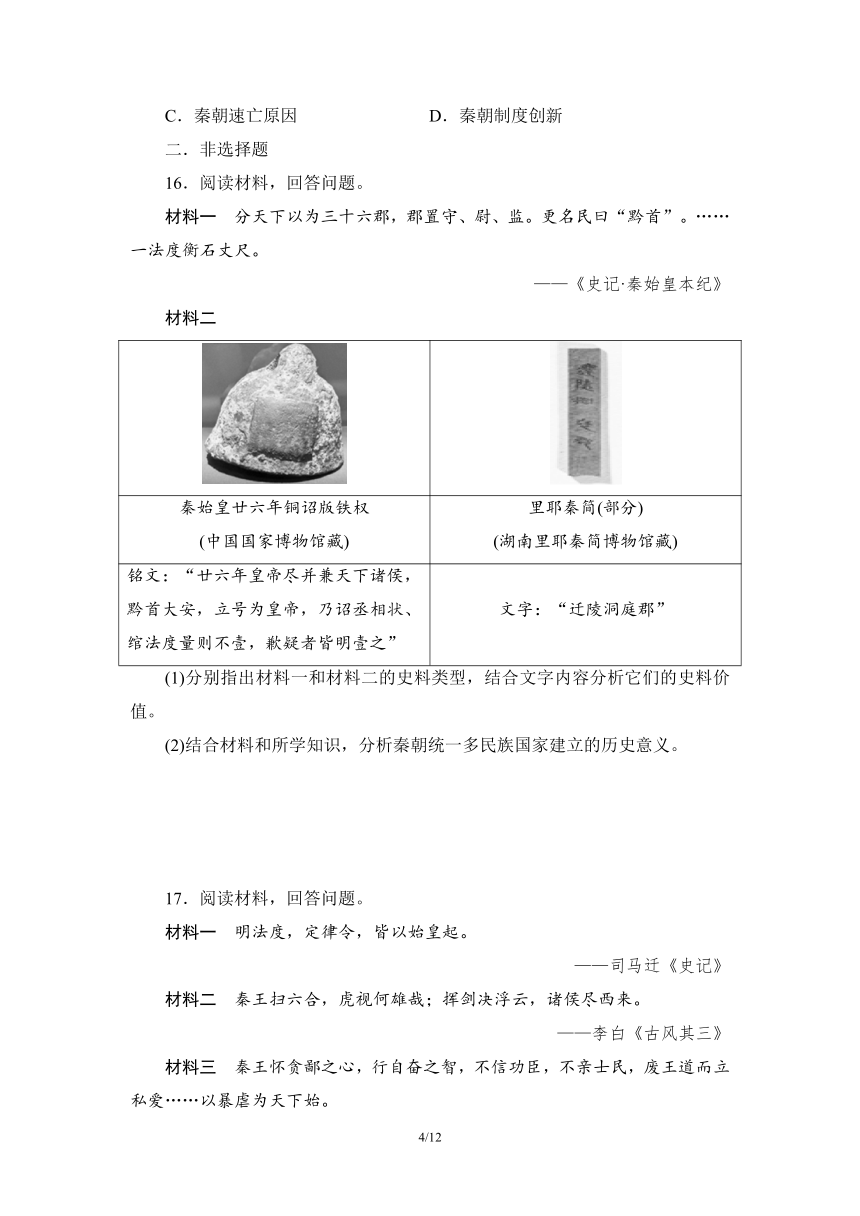

材料二

秦始皇廿六年铜诏版铁权(中国国家博物馆藏) 里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏)

铭文:“廿六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量则不壹,歉疑者皆明壹之” 文字:“迁陵洞庭郡”

(1)分别指出材料一和材料二的史料类型,结合文字内容分析它们的史料价值。

(2)结合材料和所学知识,分析秦朝统一多民族国家建立的历史意义。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 明法度,定律令,皆以始皇起。

——司马迁《史记》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉;挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风其三》

材料三 秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱……以暴虐为天下始。

——贾谊《过秦论》

材料四 秦之所以革之者,其为制,公大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端秦始。

——柳宗元《封建论》

(1)材料一和材料二叙述了哪些史实?结合所学知识说明其历史作用。

(2)材料三和材料四对秦始皇态度有何不同?结合时代背景加以说明。

3 秦统一多民族封建国家的建立

一.选择题

1.秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。秦国能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是( )

A.法家思想奠定了统一的理论基础

B.秦国是七国中实力最强大的国家

C.秦国军事力量强大,进行兼并战争

D.广大人民饱受战乱之苦,渴望统一

B [秦国通过商鞅变法,成为七国中实力最强大的国家,所以在兼并战争中取得了胜利,故选B项。]

2.公元前221年,嬴政统一天下,确立了“天下之事无大小,皆决于上”的规制。这反映出秦朝政治哪一制度的特点( )

A.皇帝制度 B.三公九卿制度

C.郡县制度 D.统一度量衡

A [材料“天下事无大小,皆决于上”体现的是皇权至上,属于皇帝制度的特点,A项正确;三公九卿制、郡县制度和统一度量衡,分别是秦朝中央官制、地方管理和经济管理的具体做法,与君主专制、皇帝独裁的规制不符,B、C、D三项错误。]

3.如图所示是中国某朝代中央的官僚机构示意图,该制度创立于( )

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.元朝

A [结合所学知识可知,秦朝设置三公九卿制,其中三公指的是丞相、太尉和御史大夫,A项符合题意;汉朝、唐朝和元朝都是在秦朝设置三公九卿制之后,排除B、C、D三项。]

4.习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是( )

A.西周卿大夫 B.秦朝御史大夫

C.明朝锦衣卫 D.宋代参知政事

B [中国古代自秦朝的御史大夫开始,就已经对权力的运行进行制约和监督,B项正确;西周的卿大夫是世袭的,国家没有对其权力运行给予有效制约,A项错误;明朝锦衣卫属于特务机构、宋代参知政事分割的是宰相的行政权,C、D两项不符合题意。]

5.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是( )

A.职分细化,各负其责 B.选贤举能,唯才是用

C.家国同治,皇权至上 D.官员众多,政务繁杂

C [奉常、郎中令、少府、宗正等官职为皇室专设,为皇帝私家服务,体现出家国同治、皇权至上的本质,与官员众多、政务繁杂无关,故选C项,排除D项;“三公九卿”分工严密,各司其职,但与题干中奉常、郎中令、少府、宗正为皇帝私家服务的信息不符,排除A项;题干材料与选才无关,排除B项。]

6.秦朝统一全国后,采取了一系列巩固中央集权的措施。其中最基本的措施是( )

A.建立皇帝制度 B.实行三公九卿制

C.修筑万里长城 D.全面推行郡县制

D [“秦朝巩固中央集权措施”是指中央与地方的关系,对于地方的治理“最基本”的是实行郡县制,故选D项;皇帝制度是为了加强君主专制,排除A项;三公九卿制是中央官制的调整,侧重于中枢权力机构的改革,排除B项;军事上加强中央集权的措施是修筑万里长城,抵御匈奴入侵,排除C项。]

7.美国史学家认为:中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字。这种统一文字被证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。作者所评价的历史事件出现于( )

A.商朝 B.西周 C.秦朝 D.西汉

C [依据所学知识可知,“废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字”指的是秦朝统一文字,故C项正确;商朝、西周、西汉均不符合史实,故A、B、D三项错误。]

8.秦统一后关东地区奉儒学为政治根基。秦始皇四次东巡,在东巡过程中进行了系列文化活动,如泰山封禅,推行祭师文化和祭拜禹、舜等先王。此行为意在( )

A.将儒学作为治国理念

B.加强法家、儒家思想的融合

C.恢复思想活跃的局面

D.强化统一国家的文化认同

D [秦始皇采取的泰山封禅、推行祭师文化和祭拜禹、舜等先王的措施,是为了强化统一国家的文化认同,维护中央集权的统一局面,故选D项;秦朝信奉法家思想,没有将儒学作为治国理念,排除A项;材料没有反映将法家和儒家思想进行融合,排除B项;秦朝时期实行文化专制,没有出现思想活跃的局面,排除C项。]

9.秦始皇被明代思想家李贽誉为“千古一帝”,还有人认为“中国之政得秦皇而后行”。秦始皇得此评价的主要原因是( )

A.用郡县制取代分封制

B.创立了皇帝制度和郡县制

C.实施分割相权的制度

D.建立专制主义中央集权制

D [根据材料“‘千古一帝’……‘中国之政得秦皇而后行’”并结合所学知识可知,秦始皇确立了以“皇帝制和郡县制”为内容的专制主义中央集权制度并为后世所沿用,故选D项;根据所学知识可知,春秋战国时期已经出现郡县制,A项错误;郡县制出现在春秋战国时期,因此不是秦始皇创立的,B项错误;根据所学知识可知,秦始皇设置丞相掌握行政权而没有分割相权,C项错误。]

10.有人曾形容秦朝是“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝( )

A.社会治安混乱

B.刑罚严酷,人民摇手触禁

C.人们的法制观念淡薄

D.国民素质低下

B [题干材料反映了秦朝犯人数量庞大,这与秦法严酷、轻罪重罚有一定的关系,故B项正确。]

11.秦统一后,“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。”“更命河曰‘德水’,以为水德之始。”秦始皇的意图是( )

A.赋予秦朝建立的合法性

B.歌功颂德宣示权力至上

C.加强对被征服地区统治

D.建立中央集权政治体制

A [秦始皇强调“五德之传,以为周得火德,秦代周德……方今水德之始……衣服旄旌节旗皆上黑”。依据所学知识可知,秦始皇的意图是通过五行相克理论为秦朝建立寻找合法性,故A项正确;材料信息未涉及歌功颂德,B项错误;材料信息和加强对被征服地区统治、建立中央集权政治体制无关,C、D两项错误。]

12.史书记载,秦的御史大夫“位上卿,银印青授,掌副丞相”。有学者认为“副”在古代有剖开、分割之意,据此意解“副丞相”者,有分割丞相权力的作用。该学者认为,设置御史大夫的目的为( )

A.制约丞相权力,维护君主专制

B.强化思想控制,防止地方分权

C.扩大丞相权力,提高行政效率

D.担任侍从顾问,协助批阅奏章

A [由“‘副’在古代有剖开、分割之意,据此意解‘副丞相’者,有分割丞相权力的作用”可知,其目的是为了削弱相权,加强君主专制,故A项正确;秦朝御史大夫的职责之一是为了削弱相权,并非防止地方分权,B项错误;材料中秦朝御史大夫是副丞相,负责监察朝廷百官,并不能说明提高政府行政效率,C项错误;材料信息无法体现设置御史大夫的目的是协助批阅奏章,排除D项。]

13.王家范在《中国历史通论》中指出:今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。材料中的“独制”与“地方分权制”相比,其不同在于( )

A.郡守与县令都由地方推荐任职

B.郡守与县令世代镇守地方

C.郡守与县令都由君主直接任命

D.县令接受郡守的监督任命

C [根据所学内容可知,西周的“地方分权制”指的是分封制,而秦代的“独制”指的是郡县制。郡县制之下,郡守与县令不是由地方推荐任职的,也不是世代镇守地方,排除A、B两项;郡县制之下,郡守与县令都是由君主直接任命的,故选C项;县令由君主任命,而不是由郡守任命,排除D项。]

14.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施( )

A.促进了北疆与内地的交往

B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权

D.使匈奴这一民族得以消亡

A [题干所述措施有利于中央加强对地方的统治,也有利于促进九原与内地的联系,A项符合题意;早在公元前221年秦已经统一六国,故B项错误;材料体现的是中央与地方的交通建设,与“确立君主专制中央集权”无直接关系,C项错误;D项违背史实。]

15.下表中所列言论,其共同的着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度,定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记·李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也……然而公天下之端自秦始 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著·三代至秦》

A.秦国奠定霸业 B.始皇个人品行

C.秦朝速亡原因 D.秦朝制度创新

D [根据材料“明法度,定律令,皆以始皇起”“然而公天下之端自秦始”“三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其‘得圣人之威’”等信息可知,三则材料分别强调秦的“法律”“郡县制”“创制立法”的积极作用,D项符合题意;材料强调的是秦统一的积极作用,而不是“秦国的霸业”,A项错误;材料没有涉及“始皇个人的品行”,B项错误;材料强调的是秦统一的积极意义,而不是其弊端,C项错误。]

二.非选择题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

秦始皇廿六年铜诏版铁权(中国国家博物馆藏) 里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏)

铭文:“廿六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量则不壹,歉疑者皆明壹之” 文字:“迁陵洞庭郡”

(1)分别指出材料一和材料二的史料类型,结合文字内容分析它们的史料价值。

(2)结合材料和所学知识,分析秦朝统一多民族国家建立的历史意义。

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一的出处和材料二的图片回答;第二小问,结合材料一和材料二的文字信息回答。第(2)问,主要结合所学知识从政治、经济以及统一多民族国家的建立角度去分析。

[答案] (1)史料类型:材料一是文献史料,材料二是实物史料。

价值:《史记》中记载的秦郡县制和统一度量衡,得到了出土的铜诏版铁权和秦简的印证。文献史料和实物史料的结合有助于历史的研究。

(2)历史意义:秦统一后,在政治上创立了皇帝制度,地方推行郡县制,其所确立的政治制度对后世影响深远;经济上统一度量衡,有利于巩固国家统一和经济交流。秦统一多民族国家的建立,有力地促进了各地区、各民族政治、经济、文化的交往交流交融。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 明法度,定律令,皆以始皇起。

——司马迁《史记》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉;挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风其三》

材料三 秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱……以暴虐为天下始。

——贾谊《过秦论》

材料四 秦之所以革之者,其为制,公大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端秦始。

——柳宗元《封建论》

(1)材料一和材料二叙述了哪些史实?结合所学知识说明其历史作用。

(2)材料三和材料四对秦始皇态度有何不同?结合时代背景加以说明。

[解析] 第(1)问第一小问,通过材料“秦王扫六合” “明法度,定律令”等信息并结合所学知识,从秦朝政治制度的确立角度回答;第二小问,结合所学知识从专制主义中央集权制度的形成、统一多民族国家建立等角度分析说明。第(2)问第一小问,通过材料三、四对比可以看出,贾谊对秦始皇持批判态度,而柳宗元对秦始皇持肯定态度;第二小问,结合二者对秦始皇评价方面的叙述并结合史实说明即可。

[答案] (1)史实:秦统一六国;秦制定中央集权制度和法律。

作用:维护国家统一与社会稳定;促进社会经济发展;推动统一多民族封建国家建立并发展;对后世影响深远。

(2)不同:材料三主要批判秦始皇的专制暴政,材料四主要肯定秦始皇的功绩。

说明:材料三,汉初经济凋敝,吸取秦亡教训,实行休养生息;材料四,安史之乱后藩镇割据严重影响中央政权的统治。

1/13

一.选择题

1.秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。秦国能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是( )

A.法家思想奠定了统一的理论基础

B.秦国是七国中实力最强大的国家

C.秦国军事力量强大,进行兼并战争

D.广大人民饱受战乱之苦,渴望统一

2.公元前221年,嬴政统一天下,确立了“天下之事无大小,皆决于上”的规制。这反映出秦朝政治哪一制度的特点( )

A.皇帝制度 B.三公九卿制度

C.郡县制度 D.统一度量衡

3.如图所示是中国某朝代中央的官僚机构示意图,该制度创立于( )

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.元朝

4.习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是( )

A.西周卿大夫 B.秦朝御史大夫

C.明朝锦衣卫 D.宋代参知政事

5.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是( )

A.职分细化,各负其责 B.选贤举能,唯才是用

C.家国同治,皇权至上 D.官员众多,政务繁杂

6.秦朝统一全国后,采取了一系列巩固中央集权的措施。其中最基本的措施是( )

A.建立皇帝制度 B.实行三公九卿制

C.修筑万里长城 D.全面推行郡县制

7.美国史学家认为:中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字。这种统一文字被证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。作者所评价的历史事件出现于( )

A.商朝 B.西周 C.秦朝 D.西汉

8.秦统一后关东地区奉儒学为政治根基。秦始皇四次东巡,在东巡过程中进行了系列文化活动,如泰山封禅,推行祭师文化和祭拜禹、舜等先王。此行为意在( )

A.将儒学作为治国理念

B.加强法家、儒家思想的融合

C.恢复思想活跃的局面

D.强化统一国家的文化认同

9.秦始皇被明代思想家李贽誉为“千古一帝”,还有人认为“中国之政得秦皇而后行”。秦始皇得此评价的主要原因是( )

A.用郡县制取代分封制

B.创立了皇帝制度和郡县制

C.实施分割相权的制度

D.建立专制主义中央集权制

10.有人曾形容秦朝是“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝( )

A.社会治安混乱

B.刑罚严酷,人民摇手触禁

C.人们的法制观念淡薄

D.国民素质低下

11.秦统一后,“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。”“更命河曰‘德水’,以为水德之始。”秦始皇的意图是( )

A.赋予秦朝建立的合法性

B.歌功颂德宣示权力至上

C.加强对被征服地区统治

D.建立中央集权政治体制

12.史书记载,秦的御史大夫“位上卿,银印青授,掌副丞相”。有学者认为“副”在古代有剖开、分割之意,据此意解“副丞相”者,有分割丞相权力的作用。该学者认为,设置御史大夫的目的为( )

A.制约丞相权力,维护君主专制

B.强化思想控制,防止地方分权

C.扩大丞相权力,提高行政效率

D.担任侍从顾问,协助批阅奏章

13.王家范在《中国历史通论》中指出:今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。材料中的“独制”与“地方分权制”相比,其不同在于( )

A.郡守与县令都由地方推荐任职

B.郡守与县令世代镇守地方

C.郡守与县令都由君主直接任命

D.县令接受郡守的监督任命

14.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施( )

A.促进了北疆与内地的交往

B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权

D.使匈奴这一民族得以消亡

15.下表中所列言论,其共同的着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度,定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记·李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也……然而公天下之端自秦始 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著·三代至秦》

A.秦国奠定霸业 B.始皇个人品行

C.秦朝速亡原因 D.秦朝制度创新

二.非选择题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

秦始皇廿六年铜诏版铁权(中国国家博物馆藏) 里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏)

铭文:“廿六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量则不壹,歉疑者皆明壹之” 文字:“迁陵洞庭郡”

(1)分别指出材料一和材料二的史料类型,结合文字内容分析它们的史料价值。

(2)结合材料和所学知识,分析秦朝统一多民族国家建立的历史意义。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 明法度,定律令,皆以始皇起。

——司马迁《史记》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉;挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风其三》

材料三 秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱……以暴虐为天下始。

——贾谊《过秦论》

材料四 秦之所以革之者,其为制,公大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端秦始。

——柳宗元《封建论》

(1)材料一和材料二叙述了哪些史实?结合所学知识说明其历史作用。

(2)材料三和材料四对秦始皇态度有何不同?结合时代背景加以说明。

3 秦统一多民族封建国家的建立

一.选择题

1.秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。秦国能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是( )

A.法家思想奠定了统一的理论基础

B.秦国是七国中实力最强大的国家

C.秦国军事力量强大,进行兼并战争

D.广大人民饱受战乱之苦,渴望统一

B [秦国通过商鞅变法,成为七国中实力最强大的国家,所以在兼并战争中取得了胜利,故选B项。]

2.公元前221年,嬴政统一天下,确立了“天下之事无大小,皆决于上”的规制。这反映出秦朝政治哪一制度的特点( )

A.皇帝制度 B.三公九卿制度

C.郡县制度 D.统一度量衡

A [材料“天下事无大小,皆决于上”体现的是皇权至上,属于皇帝制度的特点,A项正确;三公九卿制、郡县制度和统一度量衡,分别是秦朝中央官制、地方管理和经济管理的具体做法,与君主专制、皇帝独裁的规制不符,B、C、D三项错误。]

3.如图所示是中国某朝代中央的官僚机构示意图,该制度创立于( )

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.元朝

A [结合所学知识可知,秦朝设置三公九卿制,其中三公指的是丞相、太尉和御史大夫,A项符合题意;汉朝、唐朝和元朝都是在秦朝设置三公九卿制之后,排除B、C、D三项。]

4.习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是( )

A.西周卿大夫 B.秦朝御史大夫

C.明朝锦衣卫 D.宋代参知政事

B [中国古代自秦朝的御史大夫开始,就已经对权力的运行进行制约和监督,B项正确;西周的卿大夫是世袭的,国家没有对其权力运行给予有效制约,A项错误;明朝锦衣卫属于特务机构、宋代参知政事分割的是宰相的行政权,C、D两项不符合题意。]

5.秦朝的“三公九卿”中,奉常掌宗庙礼仪,郎中令掌宫殿警卫,少府负责皇家财政及官府手工业,宗正负责皇室宗族事务等。这反映了古代中国政体的本质是( )

A.职分细化,各负其责 B.选贤举能,唯才是用

C.家国同治,皇权至上 D.官员众多,政务繁杂

C [奉常、郎中令、少府、宗正等官职为皇室专设,为皇帝私家服务,体现出家国同治、皇权至上的本质,与官员众多、政务繁杂无关,故选C项,排除D项;“三公九卿”分工严密,各司其职,但与题干中奉常、郎中令、少府、宗正为皇帝私家服务的信息不符,排除A项;题干材料与选才无关,排除B项。]

6.秦朝统一全国后,采取了一系列巩固中央集权的措施。其中最基本的措施是( )

A.建立皇帝制度 B.实行三公九卿制

C.修筑万里长城 D.全面推行郡县制

D [“秦朝巩固中央集权措施”是指中央与地方的关系,对于地方的治理“最基本”的是实行郡县制,故选D项;皇帝制度是为了加强君主专制,排除A项;三公九卿制是中央官制的调整,侧重于中枢权力机构的改革,排除B项;军事上加强中央集权的措施是修筑万里长城,抵御匈奴入侵,排除C项。]

7.美国史学家认为:中国最重要的改革之一是废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字。这种统一文字被证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。作者所评价的历史事件出现于( )

A.商朝 B.西周 C.秦朝 D.西汉

C [依据所学知识可知,“废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,而代之以统一的文字”指的是秦朝统一文字,故C项正确;商朝、西周、西汉均不符合史实,故A、B、D三项错误。]

8.秦统一后关东地区奉儒学为政治根基。秦始皇四次东巡,在东巡过程中进行了系列文化活动,如泰山封禅,推行祭师文化和祭拜禹、舜等先王。此行为意在( )

A.将儒学作为治国理念

B.加强法家、儒家思想的融合

C.恢复思想活跃的局面

D.强化统一国家的文化认同

D [秦始皇采取的泰山封禅、推行祭师文化和祭拜禹、舜等先王的措施,是为了强化统一国家的文化认同,维护中央集权的统一局面,故选D项;秦朝信奉法家思想,没有将儒学作为治国理念,排除A项;材料没有反映将法家和儒家思想进行融合,排除B项;秦朝时期实行文化专制,没有出现思想活跃的局面,排除C项。]

9.秦始皇被明代思想家李贽誉为“千古一帝”,还有人认为“中国之政得秦皇而后行”。秦始皇得此评价的主要原因是( )

A.用郡县制取代分封制

B.创立了皇帝制度和郡县制

C.实施分割相权的制度

D.建立专制主义中央集权制

D [根据材料“‘千古一帝’……‘中国之政得秦皇而后行’”并结合所学知识可知,秦始皇确立了以“皇帝制和郡县制”为内容的专制主义中央集权制度并为后世所沿用,故选D项;根据所学知识可知,春秋战国时期已经出现郡县制,A项错误;郡县制出现在春秋战国时期,因此不是秦始皇创立的,B项错误;根据所学知识可知,秦始皇设置丞相掌握行政权而没有分割相权,C项错误。]

10.有人曾形容秦朝是“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝( )

A.社会治安混乱

B.刑罚严酷,人民摇手触禁

C.人们的法制观念淡薄

D.国民素质低下

B [题干材料反映了秦朝犯人数量庞大,这与秦法严酷、轻罪重罚有一定的关系,故B项正确。]

11.秦统一后,“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。”“更命河曰‘德水’,以为水德之始。”秦始皇的意图是( )

A.赋予秦朝建立的合法性

B.歌功颂德宣示权力至上

C.加强对被征服地区统治

D.建立中央集权政治体制

A [秦始皇强调“五德之传,以为周得火德,秦代周德……方今水德之始……衣服旄旌节旗皆上黑”。依据所学知识可知,秦始皇的意图是通过五行相克理论为秦朝建立寻找合法性,故A项正确;材料信息未涉及歌功颂德,B项错误;材料信息和加强对被征服地区统治、建立中央集权政治体制无关,C、D两项错误。]

12.史书记载,秦的御史大夫“位上卿,银印青授,掌副丞相”。有学者认为“副”在古代有剖开、分割之意,据此意解“副丞相”者,有分割丞相权力的作用。该学者认为,设置御史大夫的目的为( )

A.制约丞相权力,维护君主专制

B.强化思想控制,防止地方分权

C.扩大丞相权力,提高行政效率

D.担任侍从顾问,协助批阅奏章

A [由“‘副’在古代有剖开、分割之意,据此意解‘副丞相’者,有分割丞相权力的作用”可知,其目的是为了削弱相权,加强君主专制,故A项正确;秦朝御史大夫的职责之一是为了削弱相权,并非防止地方分权,B项错误;材料中秦朝御史大夫是副丞相,负责监察朝廷百官,并不能说明提高政府行政效率,C项错误;材料信息无法体现设置御史大夫的目的是协助批阅奏章,排除D项。]

13.王家范在《中国历史通论》中指出:今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。材料中的“独制”与“地方分权制”相比,其不同在于( )

A.郡守与县令都由地方推荐任职

B.郡守与县令世代镇守地方

C.郡守与县令都由君主直接任命

D.县令接受郡守的监督任命

C [根据所学内容可知,西周的“地方分权制”指的是分封制,而秦代的“独制”指的是郡县制。郡县制之下,郡守与县令不是由地方推荐任职的,也不是世代镇守地方,排除A、B两项;郡县制之下,郡守与县令都是由君主直接任命的,故选C项;县令由君主任命,而不是由郡守任命,排除D项。]

14.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施( )

A.促进了北疆与内地的交往

B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权

D.使匈奴这一民族得以消亡

A [题干所述措施有利于中央加强对地方的统治,也有利于促进九原与内地的联系,A项符合题意;早在公元前221年秦已经统一六国,故B项错误;材料体现的是中央与地方的交通建设,与“确立君主专制中央集权”无直接关系,C项错误;D项违背史实。]

15.下表中所列言论,其共同的着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度,定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记·李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也……然而公天下之端自秦始 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著·三代至秦》

A.秦国奠定霸业 B.始皇个人品行

C.秦朝速亡原因 D.秦朝制度创新

D [根据材料“明法度,定律令,皆以始皇起”“然而公天下之端自秦始”“三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其‘得圣人之威’”等信息可知,三则材料分别强调秦的“法律”“郡县制”“创制立法”的积极作用,D项符合题意;材料强调的是秦统一的积极作用,而不是“秦国的霸业”,A项错误;材料没有涉及“始皇个人的品行”,B项错误;材料强调的是秦统一的积极意义,而不是其弊端,C项错误。]

二.非选择题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

秦始皇廿六年铜诏版铁权(中国国家博物馆藏) 里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏)

铭文:“廿六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量则不壹,歉疑者皆明壹之” 文字:“迁陵洞庭郡”

(1)分别指出材料一和材料二的史料类型,结合文字内容分析它们的史料价值。

(2)结合材料和所学知识,分析秦朝统一多民族国家建立的历史意义。

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一的出处和材料二的图片回答;第二小问,结合材料一和材料二的文字信息回答。第(2)问,主要结合所学知识从政治、经济以及统一多民族国家的建立角度去分析。

[答案] (1)史料类型:材料一是文献史料,材料二是实物史料。

价值:《史记》中记载的秦郡县制和统一度量衡,得到了出土的铜诏版铁权和秦简的印证。文献史料和实物史料的结合有助于历史的研究。

(2)历史意义:秦统一后,在政治上创立了皇帝制度,地方推行郡县制,其所确立的政治制度对后世影响深远;经济上统一度量衡,有利于巩固国家统一和经济交流。秦统一多民族国家的建立,有力地促进了各地区、各民族政治、经济、文化的交往交流交融。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 明法度,定律令,皆以始皇起。

——司马迁《史记》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉;挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风其三》

材料三 秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱……以暴虐为天下始。

——贾谊《过秦论》

材料四 秦之所以革之者,其为制,公大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端秦始。

——柳宗元《封建论》

(1)材料一和材料二叙述了哪些史实?结合所学知识说明其历史作用。

(2)材料三和材料四对秦始皇态度有何不同?结合时代背景加以说明。

[解析] 第(1)问第一小问,通过材料“秦王扫六合” “明法度,定律令”等信息并结合所学知识,从秦朝政治制度的确立角度回答;第二小问,结合所学知识从专制主义中央集权制度的形成、统一多民族国家建立等角度分析说明。第(2)问第一小问,通过材料三、四对比可以看出,贾谊对秦始皇持批判态度,而柳宗元对秦始皇持肯定态度;第二小问,结合二者对秦始皇评价方面的叙述并结合史实说明即可。

[答案] (1)史实:秦统一六国;秦制定中央集权制度和法律。

作用:维护国家统一与社会稳定;促进社会经济发展;推动统一多民族封建国家建立并发展;对后世影响深远。

(2)不同:材料三主要批判秦始皇的专制暴政,材料四主要肯定秦始皇的功绩。

说明:材料三,汉初经济凋敝,吸取秦亡教训,实行休养生息;材料四,安史之乱后藩镇割据严重影响中央政权的统治。

1/13

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进