人教版必修2第三单元导学案

文档属性

| 名称 | 人教版必修2第三单元导学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-12-11 13:24:03 | ||

图片预览

文档简介

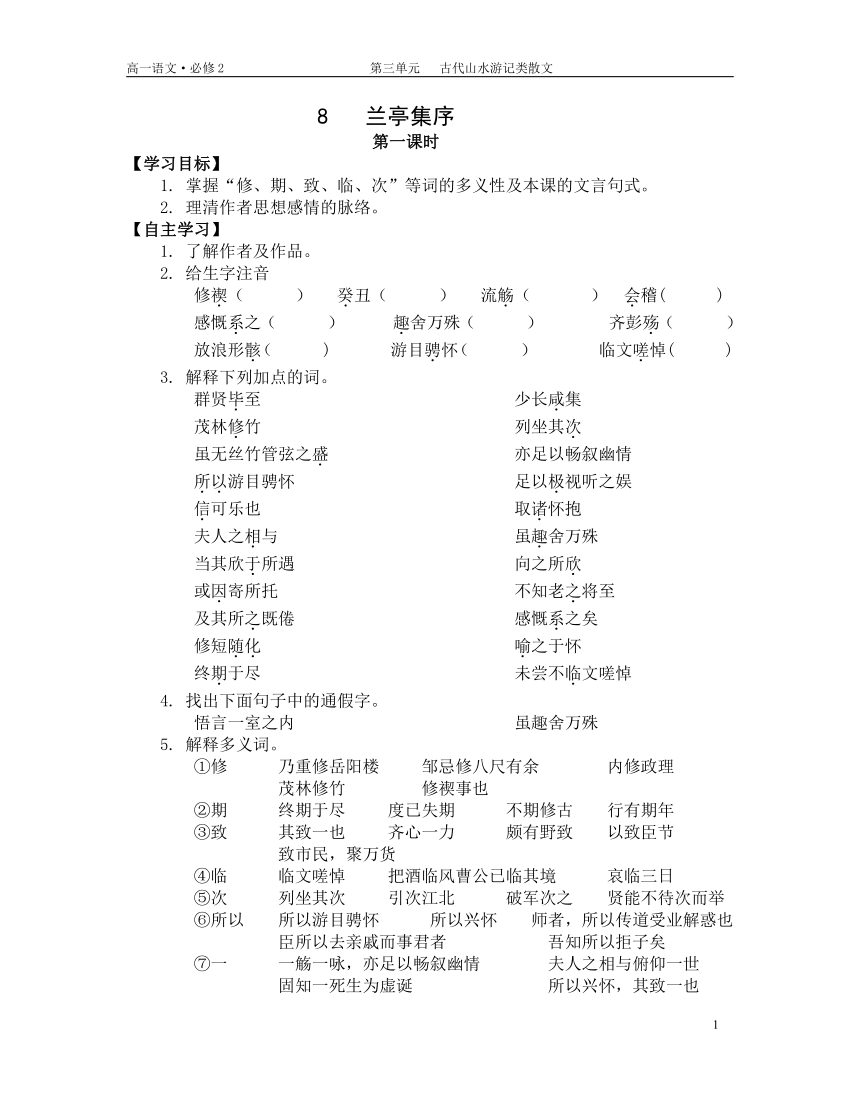

高一语文·必修2 第三单元 古代山水游记类散文

兰亭集序

第一课时

【学习目标】

1. 掌握“修、期、致、临、次”等词的多义性及本课的文言句式。

2. 理清作者思想感情的脉络。

【自主学习】

1. 了解作者及作品。

2. 给生字注音

修禊( ) 癸丑( ) 流觞( ) 会稽( )

感慨系之( ) 趣舍万殊( ) 齐彭殇( )

放浪形骸( ) 游目骋怀( ) 临文嗟悼( )

3. 解释下列加点的词。

群贤毕至 少长咸集

茂林修竹 列坐其次

虽无丝竹管弦之盛 亦足以畅叙幽情

所以游目骋怀 足以极视听之娱

信可乐也 取诸怀抱

夫人之相与 虽趣舍万殊

当其欣于所遇 向之所欣

或因寄所托 不知老之将至

及其所之既倦 感慨系之矣

修短随化 喻之于怀

终期于尽 未尝不临文嗟悼

4. 找出下面句子中的通假字。

悟言一室之内 虽趣舍万殊

5. 解释多义词。

①修 乃重修岳阳楼 邹忌修八尺有余 内修政理

茂林修竹 修禊事也

②期 终期于尽 度已失期 不期修古 行有期年

③致 其致一也 齐心一力 颇有野致 以致臣节

致市民,聚万货

④临 临文嗟悼 把酒临风曹公已临其境 哀临三日

⑤次 列坐其次 引次江北 破军次之 贤能不待次而举

⑥所以 所以游目骋怀 所以兴怀 师者,所以传道受业解惑也

臣所以去亲戚而事君者 吾知所以拒子矣

⑦一 一觞一咏,亦足以畅叙幽情 夫人之相与俯仰一世

固知一死生为虚诞 所以兴怀,其致一也

⑧所 又间令吴广之次所旁丛祠中 某所,而母立于兹

当其欣于所遇 及其所之既倦

向之所欣,俯仰之间 故列叙时人,录其所述

道之所存,师之所存也

6. 字词活用。

少长咸集 少: 映带左右 带:

齐彭殇为妄作 齐: 犹不能不以之兴怀 兴怀:

固知一生死为虚诞 —:

7. 特殊句式。

会于会稽山阴之兰亭── 不能喻之于怀──

亦将有感于斯文── 虽无管弦之盛──

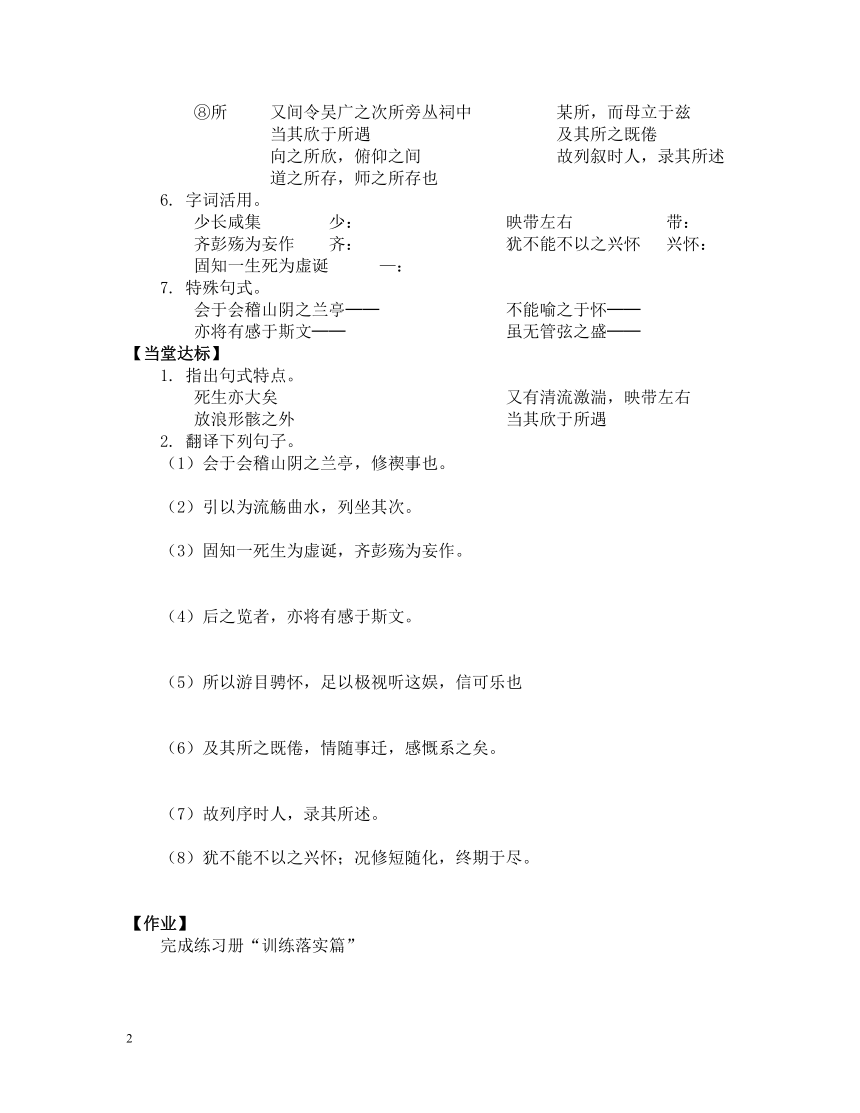

【当堂达标】

1. 指出句式特点。

死生亦大矣 又有清流激湍,映带左右

放浪形骸之外 当其欣于所遇

2. 翻译下列句子。

(1)会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

(2)引以为流觞曲水,列坐其次。

(3)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(4)后之览者,亦将有感于斯文。

(5)所以游目骋怀,足以极视听这娱,信可乐也

(6)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

(7)故列序时人,录其所述。

(8)犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。

【作业】

完成练习册“训练落实篇”

8 兰亭集序

第二课时

【学习目标】

1. 了解兰亭宴集的起因、经过,认识作者感情由乐转悲的原因以及在深沉的感叹中暗含的对人生的眷恋和热爱之情。

2. 了解本文句法上骈散并行而以散为主的特色,背诵课文。

【合作探究】

1. 《兰亭集序》是一篇序文,它与通常序文有不同之处吗?

2. 文中作者的情感变化的过程是怎样的?

3. 本文记叙了这次兰亭集会盛况,这是一个怎样的集会?何以见得?

4. 人们常说:“好花不常开,好景不常在”,“天下没有不散的筵席”。第一段宴会描写是如此欢快自在、酣畅淋漓。为何第二段却让我们咀嚼到痛感呢?作者的“痛”是什么?

【课堂达标】

1.下面“其”字的用法,与其他句不同的一项是( )

A.吾其还也 B.虽世殊事异,所以兴怀,其致一也

C.故列叙时人,录其所述 D.当其欣于所遇,暂得于已,快然自足

2.对《兰亭集序》分析解说有误的一项是( )

A.本文是王羲之的旷世之作,不仅文辞优美,而且在书法史上也获得盛誉,又称“兰亭序”。

B.文章表现了对大自然优美景象的赞美,同时又流露出对人生“修短随化”的无限感慨。

C.本文先记叙了这次集会的时间、地点、缘起、盛况和个人感受,由景生情,缘情入理,景、情、理达到了高度的统一。

D.本文语言华美典雅,叙议结合,使人读后如含醴酪,回味无穷。

【布置作业】

背诵课文。

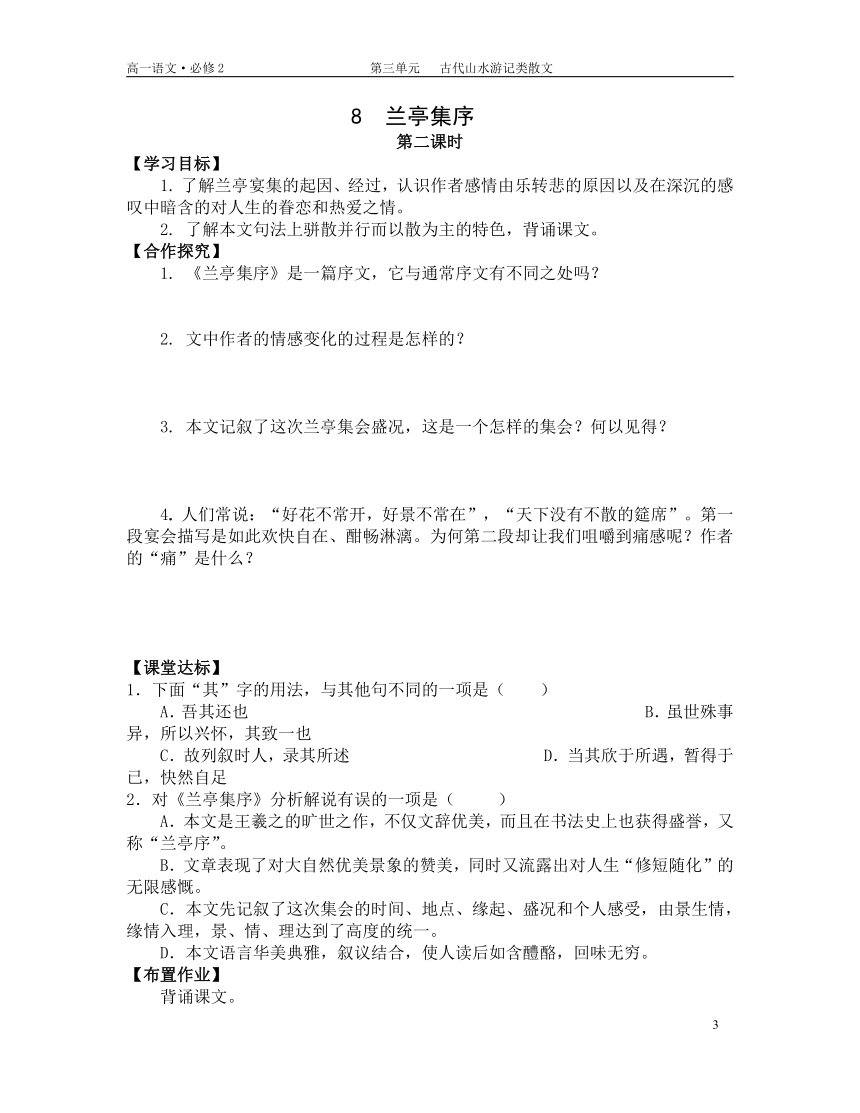

8 兰亭集序

第三课时

【学习目标】

认识作者深沉感叹中所蕴含的积极情绪。

【合作探究】

1. 第三段作者的思路是怎样的 很多人都说这段以“悲”为感情基调,那么到底是不是真的“悲”呢?

2. 课文对老之将至,人生无常感叹不已,情调有些低沉,但作者的积极情绪又无不暗含其中,你怎么看待这一问题?

3. “一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

4. 学生列举“古今文人论生死”,学生谈:怎样看待生与死?

5. 文章最后说:“后之览者,亦将有感于斯文。”你作为“后之览者”,读了此文,有什么感触?

【作业】

完成课后练习第四题。

完成“训练落实篇”。

9 赤壁赋

第一课时

【学习目标】

了解作者及作品,积累重点文言字词及句式。

【自主学习】

1. 了解赋体,掌握特点。

2. 了解作者、背景。

3.给带点字注音。

壬戌( ) 桂棹( ) 幽壑( ) 嫠妇( )

余音袅袅( ) 愀然( ) 旌旗( ) 酾酒( ) 横槊( ) 山川相缪( ) 狼籍( ) 枕藉( )

匏樽( ) 扁舟( ) 舳舻千里( )

4. 解释下列加点词的意义。

七月既望( ) 举酒属客( )

白露横江( ) 纵一苇之所如( )( ) 浩浩乎如冯虚御风( )( ) 渺渺兮予怀( ) 倚歌而和之( )( ) 余音袅袅,不绝如缕( )( )

5.指出下列各句中加点词与例句中加点词含义或用法相同的句子。

赤壁赋 ( )

A.酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。 B.刻唐贤今人诗赋于其上。

C.岁赋其二。 D.孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎。

6. 解释下列词的意义

⑴之 纵一苇之所如( ) 凌万顷之茫然( )

扣舷而歌之( ) 倚歌而和之( )

⑵于 苏子与客泛舟游于赤壁之下( )

月出于东山之上( )

⑶其 而不知其所止( ) 其声呜呜然( )

7. 指出下列句子中的词类活用现象,并加以解释。

舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

8. 指出下列句子的句式特点

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

(2)凌万顷之茫然。

(3)渺渺兮予怀。

【作业】

背诵课文第一、二段。

9 赤壁赋

第二课时

【学习目标】

体会景、情、理的交融,品鉴技巧之美。

【合作探究】

1. 作者在第一段中描绘了一幅怎样的景象?表达了作者怎样的情绪?请展开想象,按照由上到下、由远及近的顺序,用自己的语言将这个景象描述出来。

2. 用一个字来概括第二段中作者的心情。由乐到悲的心境是通过什么来写的呢?这一段在全文结构中起了怎样的作用?

3. 第三段主要写了什么? 是如何通过对比写出人生短暂无常之悲的?又是怎样将情、景、理结合在一起的?

【当堂达标】

1. 指出下列句中加点字的活用现象和活用意义及类型。

(1)侣鱼虾而友麋鹿。 (2)西望夏口,东望武昌。

(3)顺流而东也。 (4)知东方既白。

2. 解释下列加点字在句中的意义。

(1)苏子愀然,正襟危坐。 (2)而吾与子所共适。

(3)此非曹孟德之困于周郎者乎? (4)相与枕藉乎舟中。

(5)方其破荆州,下江陵,顺流而东也。

3. 指出下列句式与例句结构相同的项( )

例句:惑之不解,吾未见其明也。

A.渺渺兮予怀 B.寂寥而莫我知也。 C.客有吹洞箫者

D.此非曹孟德之困于周郎者乎? E.况吾与子渔樵于江渚之上

4. 翻译下列文言句子。

(1)盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

(2)哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

【作业】

背诵课文第三、四、五段。

9 赤壁赋

第三课时

【学习目标】

1. 感悟诗人情感的变化,品味语言之美。

2. 引导学生树立正确的人生观,培养他们在困境中保持乐观、豁达的生活态度。

【自主学习】

学生之间互相检查课文第三、四、五段的背诵。

【合作探究】

1. 第四段主要写什么内容?感彩如何?作者是如何阐发自己的人生感悟的?如何评价作者的观点?

2. 第五段主要写了哪些内容?这样结尾有什么深刻含义?

3.分析下列句子中加点词语的高妙之处

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

(3)白露横江,水光接天。

(4)纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

4. 解释下列句中加点的词。

(1)逝者如斯 (2)而未尝往也

(3)而吾与子之共适 (4)而卒莫消长也

(5)肴核既尽,杯盘狼籍

5.“逝者如斯”,语出《_______________》,它的语意为________________。

【作业】

完成练习册“训练落实篇”。

10 游褒禅山记

第一课时

【学习目标】

简介作者与课文,研习课文一、二两段。

【自主学习】

1. 关于文体:“记”是一种文体,“记”:是古代游记中的一种特殊体式。

“记”分为四类:记游(《游褒禅山记》)、记事(《五人墓碑记》) 、记亭台楼阁(《岳阳楼记》)、记物(《核舟记》)。

宋朝人尚理——利用游记进行说理。所以,王安石在记游的基础上,用酣畅的笔墨进行大量的议论,记游是个引子,说理才是全文的中心。

2. 作家作品

(由多媒体显示)

3. 初步感知课文

(1)放录音,学生听读,注意字词读音。

今言“华”( )如“华实”( )之“华”( )者,盖音谬也( )

褒禅山( ) 庐冢( ) 窈然( ) 咎其欲出者( )

无物以相之( ) 何可胜道也哉( ) 长乐王回深父( )

(2)学生自读课文

(3)学生齐读课文(在齐读前先检查三个长句停顿的划分)

以其乃华山之阳名之也

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

此所以学者不可以不深思而慎取之也

4. 理清思路

第一部分(1、2):记叙——

第二部分(3、4):议论——

第三部分(5):

【合作学习】

(一)研读课文第一段

(1)指名朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第一段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

(2)找学生翻译。

(3)教师强调第一段的特殊句式。

始舍于其址 而卒葬之 有碑仆道

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

师生共同概括第一段的行文结构。

(二)研读课文第二段------方法同上

(1)集体朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第二段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

(2)找学生翻译。

(3)教师强调重点字词(穷、见、至、明、极)。

(4)师生共同概括第二段的行文结构。

【合作探究】

1. 概括这两段的段意,指出主要使用了什么表达方式

2. 提问:第二段略写什么 详写什么 这用了哪些对比 有哪些作用

【当堂达标】

1. 解释下列加点的字。

①“始舍于其址”。 ②“名之曰褒禅”。

③“而莫能名者”。 ④“好游者亦不能穷也”

2. 朗读课文回答问题。

提问:王安石,字____________,____________时____________人,著名的____________ 家和____________家,他的散文雄健峭拔,在文学史上被称为“唐宋____________”之一,他的著作收在《____________》,《游褒禅山记》是他的传世名作之一。

提问:本文是游记,从第一段的交待看,作者参观游览的三个点是:____________→____________→____________。从全文看,作者又是以记游____________为主,课文第二段就先后写了游____________、____________的情况,其重点又在记游____________。

【课后作业】

1. 熟读课文一、二段。

2. 完成课后练习二。

3. 研读课文三、四、五段。

4. 诵读全文,找出“其”字句,体味它在句中的意义。

10 游褒禅山记

第二课时

【学习目标】

指导整理“其”字的几种用法,研习课文三、四、五段。

【自主学习】

1.集体朗诵全文,注意语感。同时,“其”字在文中有二十多处,每个同学迅速找一处,指出它的意义。不对的,由其他同学帮助更正。

“其”字在文中有二十处之多,大致可分为五种类型:

(1)指示代词,相当于“那”“那个” “那些”

(2)人称代词,相当于“它” (他)

(3)人称代词,表领属关系,作“它的”讲

(4)人称代词,活用为第一人称,相当于“我” “我们” “自己”

(5)语气副词,表示反问语气,可译为“难道”;表估计时,译为大概、可能

2. 指名朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第三段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

3. 教师强调第三段的重点字词及特殊句式。(多媒体显示)

【合作探究】

1. 本段着重写什么

2. 这一段可以分几层意思 你对作者在文中所说的道理如何评价

3. 指名朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第三段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

4. 第四段教师强调重点字词,师生共同概括第四段的行文结构。

5. 本段中作者表达了怎样的观点 这一观点是怎样发出来的

【当堂达标】

学生自己完成第五段。

【作业】

背诵课文二三段,完成课后练习第一、第二题。

10 游褒禅山记

第三课时

【学习目标】

理清课文前后两部分的内在联系,弄清因事说理、叙议如何有机结合。

【自主学习】

1. 全班齐背二、三段。

2. 指名背诵二、三段。

3. 集体朗诵课文。

【合作探究】

1. 本文的记叙部分和议论部分是怎样紧密联系的 (提示:可以从过渡衔接、前后呼应、游山与治学处世三方面联系上思考)

2. 这篇课文写作上有什么的特点?

【当堂达标】

1. 于 始舍于其址 于人为可讥

于是余有叹焉 余于仆碑

师不必贤于弟子 求救于孙将军

君幸于赵王

2. 以 以故其后名之曰褒禅 以其乃华山之阳名之也

由山以上五六里 余与四人拥火以入

火尚足以明也 夷以近,则游者众,险以远,则至者少

无物以相之 又以悲夫古书之不存

【作业】

1. 完成“训练落实篇”。

2. 完成课后练习第三、四题。

3. 请同学们完成本课的文言知识的积累。

单元检测题

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列加点字的注音完全正确的一组是( )

A.窈窕(yǎo) 举酒属客(zhǔ) 嫠妇(lí) 横槊赋诗(sù)

B.虚诞(dàn) 趣舍万殊(qǔ) 渔樵(qiáo) 倚歌而和(hè)

C.癸丑(ɡuǐ) 流觞曲水(shānɡ) 激湍(tuǎn) 游目骋怀(chěnɡ)

D.褒禅(bāo) 夫夷以近(yí) 瑰怪(ɡuǐ) 所罕至焉(hǎn)

2.下列语句中加点的字,解释完全正确的一项是( )

A.①亦足以畅叙幽情 幽:幽深内藏的。 ②况修短随化,终期于尽 期:期许。

B.①纵一苇之所如 如:相似。 ②旌旗蔽空,酾酒临江 酾酒:斟酒。C.①则天地曾不能以一瞬 曾:竟,简直。②以其乃华山之阳名之也 名:命名。D.①比好游者尚不能十一 尚:尚且。 ②而又不随以怠 怠:停止。

3.下列语句中加点的词,古今意思相同的一项是( )

①清流激湍,映带左右 ②夫人之相与,俯仰一世

③白露横江,水光接天 ④哀吾生之须臾,羡长江之无穷

⑤肴核既尽,杯盘狼籍 ⑥比好游者尚不能十一

⑦尽吾志也而不能至者,可以无悔矣

⑧此所以学者不可以不深思而慎取之也

A.①④⑤⑦ B.②③④⑧ C.②⑤⑥⑦ D.①③⑦⑧

4.选出加点词语没有活用的一项( )

A.余之力尚足以入,火尚足以明也 B.谬其传而莫能名者

C.固知一死生为虚诞 D.与山僧饭讫而去

二、阅读理解(46分)

(一)现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成5—7题。

西汉末年,士人已不再是无根的游士,士与宗族的结合,产生了著名的“士族”,刘秀就靠着士族的支持建立起了东汉政权。但东汉中叶以后,政权与士大夫阶层日益失去协调。王莽篡位时裂冠毁冕,曾被迫遁迹山林的士大夫们,又一次面对“主荒政谬”的时代。夹缝中他们找到一种新的生存方式:归隐田园。隐为其表,逸为其实。士大夫阶层的思想意趣成就了一代艺术新风,魏晋南北朝时,崇尚自然的审美理想有了重要的发展。

虚无主义的玄学引导着人们对自然山水的追崇,山水成为对抗门阀的依托和象征。“山水有清音,何必丝与竹”,将宅居置于郊野庄园之中是士大夫们相当普遍的选择,自然山水已成为个体情绪表达的载体。史籍上有所谓“竹林七贤”,“竹林”就是嵇康在山阳城郊的一处别墅。

士大夫一改汉儒穷经入仕为个体情绪表达的同时,并未走向对理想的否定,在自然中人们仍然探求着蜉蝣于天地而亲化万物的生存意义。陶渊明蔑视功名,宁愿回归田园,“种豆南山下”“带月荷锄归”,布置了“日涉以成趣”的素朴小园,门前以垂柳为荫,“寓形宇内复几时,曷不委心任去留”。另一种情形可以列举隐居时的谢安。谢安“于士山营墅,楼馆竹林甚盛,每携中外子侄往来游集,肴馔亦屡费百金,世颇以此讥焉。而安殊不以屑意”。可见,园林中的士大夫,或简朴或奢侈,他们具体的生活方式都直指人生追求。

借山水以怡情一时成为风尚。临水行祭以祓除不祥,谓之“修禊”,始于三国。但是 ,像著名的兰亭聚会,名为“修禊”,其实已经升腾为雅致的文化行为。茂林修竹,曲水流觞,“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”。这种淡泊情怀取之于自然,又以自然来寄托人生追求的行为,是从“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,到“足以极视听之娱”,再及“因寄所托,放浪形骸之外”的一个过程,是魏晋六朝隐逸之士的心路历程。

唐代情形发生了变化,那是隐士最受宠、最春风得意的时代。由于超然世外的隐逸生活方式被认为是高尚品德的体现,唐代兴起 了一股走“终南捷径”而为官的风气。“何必桃源里,深居作隐沦”,要做隐士,已不必远遁山野林泉,魏晋时代的表隐实逸蜕变为以隐求仕。有“身在江湖,心存魏阙”的孟浩然,有以“中隐”闻名的白居易,还有“隐于朝堂之上”的“大隐”人士李泌。在唐一代,文人在入世行“势”或出世入“道”方面,是最心安理得,最被宽容的。对于山水自然,表现出来的是积极的利用,隐逸已不可能是普遍追求的人生归宿。

5.“魏晋南北朝时,崇尚自然的审美理想有了重要的发展”,选出下面不在原因之列的一项( )

A.汉末魏晋时代形成的隐逸之风。

B.士大夫阶层思想意趣的影响。

C.虚无主义的玄学对人们的引导。

D.自然山水已成为个体情绪表达的载体。

6.下列表述符合文意的一项是( )

A.“隐为其表,逸为其实”,深刻揭示了汉魏隐士们归隐的实质是对“主荒政谬”现实的逃避。

B.隐士们有的坚持着自己的人生追求,如陶渊明;有的则失去了人生目标,如谢安。

C.魏晋六朝隐逸之士的心路历程是:将淡泊的情怀寄托于自然,又从自然中感悟人生应有的追求。

D.“何必桃源里,深居作隐沦”两句体现了对隐逸生活的完全否定。

7.根据原文提供的信息,以下推断不正确的一项是( )

A.士大夫文人们隐与不隐以及选择何种隐逸方式,都受制于社会状况和时代风气。

B.崇尚自然,将自然人格化是魏晋六朝文学艺术乃至社会文化的突出特征。

C.从汉末到唐代,隐逸文化中的自然山水都是隐士们寄托人生情怀的对象。

D.唐代以隐求仕风气的形成是隐逸文化的一次蜕变,也折射出作为封建盛世的唐代政治的宽松和社会的宽容。

(二)课内文本阅读(18分)

阅读文本,回答8—11题。

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一, 然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足 以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。

余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某记。

8.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.唐浮图慧褒始舍于其址 舍:筑舍定居

B.不出,火且尽 且:将要

C.则或咎其欲出者 咎:责怪

D.于是 余有叹焉 叹:叹息

9.下列各组句子中,全都属于作者游褒禅山“所得”的一组是(3分)( )

①古人之观于天地……往往有得,以其求思之深而无不在也

②夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少

③而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

④有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也

⑤然视其左右,来而记之者已少

⑥既其出,则或咎其欲出者

A.①②⑤ B.①③⑥ C.②③④ D.④⑤⑥

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.褒禅山又叫华山,唐朝有个叫慧褒的高僧,第一个在华山筑舍定居,死后又埋在那里,从此,人们就叫华山为褒禅山。

B.褒禅山上有前洞和后洞,前洞所在 位置平旷,到那里记游的人非常多;后洞曲折幽深,景象奇特,但记游的人却相对较少。

C.王安石和朋友一起进入后洞,有一个人疲倦懈怠不想再游下去,就骗大家说火把快要熄灭了。大家随他一起出洞后,马上就有人后悔了。

D.王安石游山后很有感触,认为古人在观察万物时之所以常有收获,是因为他们探究、思考得深入而且无处不在,这很值得后人学习。

11.把下列句子翻译成现代汉语。(9分)

(1)余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

译文:__________________________________________

(2)至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

译文:__________________________________________

(三)课外文本阅读(19分)

阅读下面的文字,完成12—15题。

石门亭记

王安石

石门亭在青田县若干里,令朱君为之。石门者,名山者,名山也,古之人咸刻其观游之感慨,留之山中,其石相望。君至而为亭,悉取古今之刻,立之亭中,而以书与其甥之婿王安石,使记其作亭之意。

夫所以作亭之意,其直好山乎?其亦好观游眺望乎?其亦于此问民之疾忧乎?其亦燕闲以自休息于此乎?其亦怜夫 人之刻暴剥偃踣而无所庇障且 泯乎?夫人物之相好恶必以类。广大茂美,万物附焉以生,而不自以为功者,山也。好山,仁也。去郊而适野,升高以远望,其中必有慨然者。《书》不云乎:予逊于荒。《诗》不云乎:驾言出游,以写我忧。夫环顾其身无可忧,而忧者必在天下,忧天下亦仁也。人之否也敢自逸?至即深山长谷之民,与之相对接而交言语,以求其疾忧,其有壅而不闻者乎?求民之疾忧,亦仁也。政不有小大,不以德则民不化服。民化服,然后可以无讼。民不无讼,令其能休息无事,优游以嬉乎?古今之名者,其石幸在,其文信善,则其人之名与石且传而不朽,成仁之名而不夺其志,亦仁也。作亭之意,其然乎?其不然乎?

12.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.其直好山乎 直:只是

B.其亦燕闲以自休息于此乎 燕:安闲

C.驾言出游,以写我忧 写:写作

D.其有壅而不闻者乎 壅:阻塞

13.下列语句编成四组,全部表现“作亭之意”的一项是(3分)( )

①其亦好观游眺望乎

②怜夫人之刻暴剥偃踣而无所庇障且泯乎

③万物附焉以生,而不自以为功

④不以德则民不化服

⑤其石幸在,其文信善

⑥成仁之名而不夺其志

A.①④⑤ B.②⑤⑥ C.①③④ D.②③⑥

14.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.第一段作者先交代了石门亭的地理位置、建亭者及写“记”的缘起。此段文字简约明快,为下文的议论张本。

B.全文围绕“作亭之意”展开,先用五个排比设问,然后逐个回答,每点都归之于“仁”字,其推理之严谨,分析之透辟,行文之游刃有余,令人叹服。

C.古人云:仁者乐山,智者乐水。在作者心目中,无论是游山玩水,还是“去郊而适野,升高以远望”,都是“仁”的体现。

D.宋代范仲淹的名句“先天下之忧而忧”的思想内涵与本文中的“而忧者必在天下”的内涵是基本一致的。

15.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)广大茂美,万物附焉以生,而不自以为功者,山也。

译文:___________________________________________

(2)夫环顾其身无可忧,而忧者必在天下,忧天下亦仁也。

译文:__________________________________________

三、语言运用(12分)

16.请用简洁的文字对下面的新闻事件进行点评。要求:观点鲜明,言之成理。不超过100字。(4分)

郑州惠济区菜农韩洪刚承包的60亩萝卜日前喜获丰收,然而由于销路不好,收购价每斤只有四五分钱,所以他决定免费赠送给市民食用。此事被媒体报道后,短短几天韩洪刚60亩地里的20万公斤萝卜都有了着落,但与此同时,由于部分市民的不文明采摘行为,致使其他蔬菜遭了殃:韩洪刚套种在萝卜地里的70多亩红薯,被偷挖走了三四万斤,地边上种的两亩菠菜,也被拔得只剩下三分之一。这让他损失惨重。一些刚得到消息但一无所获的市民还发出了抱怨:报纸登了,拿着报纸来,但是这儿什么都没有,糊弄老百姓,他是一种炒作。对此,韩洪刚既伤心又委屈。

答:______________________________________________

17.仿照所给的句子,续写两句话,使语 意前后连贯,构成一组排比句。(4分)

与其咒骂黑暗,不如点亮一支蜡烛;

_______________________________________________;

_______________________________________________。

18.阅读下面的材料,谈一谈你对材料涉及问题的看法,不少于60字。(4分)

近年来,各地名人故里之争屡见不鲜。各地争为历史名人考证身世,出巨资修建名人故里等工程。历史名人的“出生”“葬地”以及“行游之地”等都可能成为某地争“故里之名”的充分理由。这样的争战此起彼伏,从炎帝故里之争到老子故里之争,再到曹雪芹、诸葛亮、李白故里之争,再到赵云故里之争,大有你方唱罢我登场的趋势。最近,山东省阳谷县、临清县和安徽的黄山市甚至争夺起了西门庆的故里,西门庆仅仅是在小说中虚构的一个大淫贼,这也起了争议,实在让人匪夷所思。

答:______________________________________________

四、写作(50分)

19.阅读下面的文字,根据要求写一篇作文。

《兰亭集序》《游褒禅山记》在写景的同时,表达了作者对人生、世事的感悟;《赤壁赋》在描写风物特色的同时,抒发了作者达观超然的情怀。这些作品将抒情、写景、记事、议论融为一体,表达了对人生、宇宙的哲学思考,给人留下了深刻的印象。

学了这三篇课文,你感触最深的一句话或一段话是什么?你从中得到了哪些启示?请就此写一篇作文,谈谈你的看法。题目自拟,不少于800字。

2

1

兰亭集序

第一课时

【学习目标】

1. 掌握“修、期、致、临、次”等词的多义性及本课的文言句式。

2. 理清作者思想感情的脉络。

【自主学习】

1. 了解作者及作品。

2. 给生字注音

修禊( ) 癸丑( ) 流觞( ) 会稽( )

感慨系之( ) 趣舍万殊( ) 齐彭殇( )

放浪形骸( ) 游目骋怀( ) 临文嗟悼( )

3. 解释下列加点的词。

群贤毕至 少长咸集

茂林修竹 列坐其次

虽无丝竹管弦之盛 亦足以畅叙幽情

所以游目骋怀 足以极视听之娱

信可乐也 取诸怀抱

夫人之相与 虽趣舍万殊

当其欣于所遇 向之所欣

或因寄所托 不知老之将至

及其所之既倦 感慨系之矣

修短随化 喻之于怀

终期于尽 未尝不临文嗟悼

4. 找出下面句子中的通假字。

悟言一室之内 虽趣舍万殊

5. 解释多义词。

①修 乃重修岳阳楼 邹忌修八尺有余 内修政理

茂林修竹 修禊事也

②期 终期于尽 度已失期 不期修古 行有期年

③致 其致一也 齐心一力 颇有野致 以致臣节

致市民,聚万货

④临 临文嗟悼 把酒临风曹公已临其境 哀临三日

⑤次 列坐其次 引次江北 破军次之 贤能不待次而举

⑥所以 所以游目骋怀 所以兴怀 师者,所以传道受业解惑也

臣所以去亲戚而事君者 吾知所以拒子矣

⑦一 一觞一咏,亦足以畅叙幽情 夫人之相与俯仰一世

固知一死生为虚诞 所以兴怀,其致一也

⑧所 又间令吴广之次所旁丛祠中 某所,而母立于兹

当其欣于所遇 及其所之既倦

向之所欣,俯仰之间 故列叙时人,录其所述

道之所存,师之所存也

6. 字词活用。

少长咸集 少: 映带左右 带:

齐彭殇为妄作 齐: 犹不能不以之兴怀 兴怀:

固知一生死为虚诞 —:

7. 特殊句式。

会于会稽山阴之兰亭── 不能喻之于怀──

亦将有感于斯文── 虽无管弦之盛──

【当堂达标】

1. 指出句式特点。

死生亦大矣 又有清流激湍,映带左右

放浪形骸之外 当其欣于所遇

2. 翻译下列句子。

(1)会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

(2)引以为流觞曲水,列坐其次。

(3)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(4)后之览者,亦将有感于斯文。

(5)所以游目骋怀,足以极视听这娱,信可乐也

(6)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

(7)故列序时人,录其所述。

(8)犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。

【作业】

完成练习册“训练落实篇”

8 兰亭集序

第二课时

【学习目标】

1. 了解兰亭宴集的起因、经过,认识作者感情由乐转悲的原因以及在深沉的感叹中暗含的对人生的眷恋和热爱之情。

2. 了解本文句法上骈散并行而以散为主的特色,背诵课文。

【合作探究】

1. 《兰亭集序》是一篇序文,它与通常序文有不同之处吗?

2. 文中作者的情感变化的过程是怎样的?

3. 本文记叙了这次兰亭集会盛况,这是一个怎样的集会?何以见得?

4. 人们常说:“好花不常开,好景不常在”,“天下没有不散的筵席”。第一段宴会描写是如此欢快自在、酣畅淋漓。为何第二段却让我们咀嚼到痛感呢?作者的“痛”是什么?

【课堂达标】

1.下面“其”字的用法,与其他句不同的一项是( )

A.吾其还也 B.虽世殊事异,所以兴怀,其致一也

C.故列叙时人,录其所述 D.当其欣于所遇,暂得于已,快然自足

2.对《兰亭集序》分析解说有误的一项是( )

A.本文是王羲之的旷世之作,不仅文辞优美,而且在书法史上也获得盛誉,又称“兰亭序”。

B.文章表现了对大自然优美景象的赞美,同时又流露出对人生“修短随化”的无限感慨。

C.本文先记叙了这次集会的时间、地点、缘起、盛况和个人感受,由景生情,缘情入理,景、情、理达到了高度的统一。

D.本文语言华美典雅,叙议结合,使人读后如含醴酪,回味无穷。

【布置作业】

背诵课文。

8 兰亭集序

第三课时

【学习目标】

认识作者深沉感叹中所蕴含的积极情绪。

【合作探究】

1. 第三段作者的思路是怎样的 很多人都说这段以“悲”为感情基调,那么到底是不是真的“悲”呢?

2. 课文对老之将至,人生无常感叹不已,情调有些低沉,但作者的积极情绪又无不暗含其中,你怎么看待这一问题?

3. “一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

4. 学生列举“古今文人论生死”,学生谈:怎样看待生与死?

5. 文章最后说:“后之览者,亦将有感于斯文。”你作为“后之览者”,读了此文,有什么感触?

【作业】

完成课后练习第四题。

完成“训练落实篇”。

9 赤壁赋

第一课时

【学习目标】

了解作者及作品,积累重点文言字词及句式。

【自主学习】

1. 了解赋体,掌握特点。

2. 了解作者、背景。

3.给带点字注音。

壬戌( ) 桂棹( ) 幽壑( ) 嫠妇( )

余音袅袅( ) 愀然( ) 旌旗( ) 酾酒( ) 横槊( ) 山川相缪( ) 狼籍( ) 枕藉( )

匏樽( ) 扁舟( ) 舳舻千里( )

4. 解释下列加点词的意义。

七月既望( ) 举酒属客( )

白露横江( ) 纵一苇之所如( )( ) 浩浩乎如冯虚御风( )( ) 渺渺兮予怀( ) 倚歌而和之( )( ) 余音袅袅,不绝如缕( )( )

5.指出下列各句中加点词与例句中加点词含义或用法相同的句子。

赤壁赋 ( )

A.酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。 B.刻唐贤今人诗赋于其上。

C.岁赋其二。 D.孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎。

6. 解释下列词的意义

⑴之 纵一苇之所如( ) 凌万顷之茫然( )

扣舷而歌之( ) 倚歌而和之( )

⑵于 苏子与客泛舟游于赤壁之下( )

月出于东山之上( )

⑶其 而不知其所止( ) 其声呜呜然( )

7. 指出下列句子中的词类活用现象,并加以解释。

舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

8. 指出下列句子的句式特点

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

(2)凌万顷之茫然。

(3)渺渺兮予怀。

【作业】

背诵课文第一、二段。

9 赤壁赋

第二课时

【学习目标】

体会景、情、理的交融,品鉴技巧之美。

【合作探究】

1. 作者在第一段中描绘了一幅怎样的景象?表达了作者怎样的情绪?请展开想象,按照由上到下、由远及近的顺序,用自己的语言将这个景象描述出来。

2. 用一个字来概括第二段中作者的心情。由乐到悲的心境是通过什么来写的呢?这一段在全文结构中起了怎样的作用?

3. 第三段主要写了什么? 是如何通过对比写出人生短暂无常之悲的?又是怎样将情、景、理结合在一起的?

【当堂达标】

1. 指出下列句中加点字的活用现象和活用意义及类型。

(1)侣鱼虾而友麋鹿。 (2)西望夏口,东望武昌。

(3)顺流而东也。 (4)知东方既白。

2. 解释下列加点字在句中的意义。

(1)苏子愀然,正襟危坐。 (2)而吾与子所共适。

(3)此非曹孟德之困于周郎者乎? (4)相与枕藉乎舟中。

(5)方其破荆州,下江陵,顺流而东也。

3. 指出下列句式与例句结构相同的项( )

例句:惑之不解,吾未见其明也。

A.渺渺兮予怀 B.寂寥而莫我知也。 C.客有吹洞箫者

D.此非曹孟德之困于周郎者乎? E.况吾与子渔樵于江渚之上

4. 翻译下列文言句子。

(1)盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

(2)哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

【作业】

背诵课文第三、四、五段。

9 赤壁赋

第三课时

【学习目标】

1. 感悟诗人情感的变化,品味语言之美。

2. 引导学生树立正确的人生观,培养他们在困境中保持乐观、豁达的生活态度。

【自主学习】

学生之间互相检查课文第三、四、五段的背诵。

【合作探究】

1. 第四段主要写什么内容?感彩如何?作者是如何阐发自己的人生感悟的?如何评价作者的观点?

2. 第五段主要写了哪些内容?这样结尾有什么深刻含义?

3.分析下列句子中加点词语的高妙之处

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

(3)白露横江,水光接天。

(4)纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

4. 解释下列句中加点的词。

(1)逝者如斯 (2)而未尝往也

(3)而吾与子之共适 (4)而卒莫消长也

(5)肴核既尽,杯盘狼籍

5.“逝者如斯”,语出《_______________》,它的语意为________________。

【作业】

完成练习册“训练落实篇”。

10 游褒禅山记

第一课时

【学习目标】

简介作者与课文,研习课文一、二两段。

【自主学习】

1. 关于文体:“记”是一种文体,“记”:是古代游记中的一种特殊体式。

“记”分为四类:记游(《游褒禅山记》)、记事(《五人墓碑记》) 、记亭台楼阁(《岳阳楼记》)、记物(《核舟记》)。

宋朝人尚理——利用游记进行说理。所以,王安石在记游的基础上,用酣畅的笔墨进行大量的议论,记游是个引子,说理才是全文的中心。

2. 作家作品

(由多媒体显示)

3. 初步感知课文

(1)放录音,学生听读,注意字词读音。

今言“华”( )如“华实”( )之“华”( )者,盖音谬也( )

褒禅山( ) 庐冢( ) 窈然( ) 咎其欲出者( )

无物以相之( ) 何可胜道也哉( ) 长乐王回深父( )

(2)学生自读课文

(3)学生齐读课文(在齐读前先检查三个长句停顿的划分)

以其乃华山之阳名之也

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

此所以学者不可以不深思而慎取之也

4. 理清思路

第一部分(1、2):记叙——

第二部分(3、4):议论——

第三部分(5):

【合作学习】

(一)研读课文第一段

(1)指名朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第一段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

(2)找学生翻译。

(3)教师强调第一段的特殊句式。

始舍于其址 而卒葬之 有碑仆道

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

师生共同概括第一段的行文结构。

(二)研读课文第二段------方法同上

(1)集体朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第二段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

(2)找学生翻译。

(3)教师强调重点字词(穷、见、至、明、极)。

(4)师生共同概括第二段的行文结构。

【合作探究】

1. 概括这两段的段意,指出主要使用了什么表达方式

2. 提问:第二段略写什么 详写什么 这用了哪些对比 有哪些作用

【当堂达标】

1. 解释下列加点的字。

①“始舍于其址”。 ②“名之曰褒禅”。

③“而莫能名者”。 ④“好游者亦不能穷也”

2. 朗读课文回答问题。

提问:王安石,字____________,____________时____________人,著名的____________ 家和____________家,他的散文雄健峭拔,在文学史上被称为“唐宋____________”之一,他的著作收在《____________》,《游褒禅山记》是他的传世名作之一。

提问:本文是游记,从第一段的交待看,作者参观游览的三个点是:____________→____________→____________。从全文看,作者又是以记游____________为主,课文第二段就先后写了游____________、____________的情况,其重点又在记游____________。

【课后作业】

1. 熟读课文一、二段。

2. 完成课后练习二。

3. 研读课文三、四、五段。

4. 诵读全文,找出“其”字句,体味它在句中的意义。

10 游褒禅山记

第二课时

【学习目标】

指导整理“其”字的几种用法,研习课文三、四、五段。

【自主学习】

1.集体朗诵全文,注意语感。同时,“其”字在文中有二十多处,每个同学迅速找一处,指出它的意义。不对的,由其他同学帮助更正。

“其”字在文中有二十处之多,大致可分为五种类型:

(1)指示代词,相当于“那”“那个” “那些”

(2)人称代词,相当于“它” (他)

(3)人称代词,表领属关系,作“它的”讲

(4)人称代词,活用为第一人称,相当于“我” “我们” “自己”

(5)语气副词,表示反问语气,可译为“难道”;表估计时,译为大概、可能

2. 指名朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第三段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

3. 教师强调第三段的重点字词及特殊句式。(多媒体显示)

【合作探究】

1. 本段着重写什么

2. 这一段可以分几层意思 你对作者在文中所说的道理如何评价

3. 指名朗读,对照注释及多媒体的补充,小组合作,口译第三段,如还有疑难,则用笔勾画出来,请其他同学帮忙,或教师点拨。

4. 第四段教师强调重点字词,师生共同概括第四段的行文结构。

5. 本段中作者表达了怎样的观点 这一观点是怎样发出来的

【当堂达标】

学生自己完成第五段。

【作业】

背诵课文二三段,完成课后练习第一、第二题。

10 游褒禅山记

第三课时

【学习目标】

理清课文前后两部分的内在联系,弄清因事说理、叙议如何有机结合。

【自主学习】

1. 全班齐背二、三段。

2. 指名背诵二、三段。

3. 集体朗诵课文。

【合作探究】

1. 本文的记叙部分和议论部分是怎样紧密联系的 (提示:可以从过渡衔接、前后呼应、游山与治学处世三方面联系上思考)

2. 这篇课文写作上有什么的特点?

【当堂达标】

1. 于 始舍于其址 于人为可讥

于是余有叹焉 余于仆碑

师不必贤于弟子 求救于孙将军

君幸于赵王

2. 以 以故其后名之曰褒禅 以其乃华山之阳名之也

由山以上五六里 余与四人拥火以入

火尚足以明也 夷以近,则游者众,险以远,则至者少

无物以相之 又以悲夫古书之不存

【作业】

1. 完成“训练落实篇”。

2. 完成课后练习第三、四题。

3. 请同学们完成本课的文言知识的积累。

单元检测题

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列加点字的注音完全正确的一组是( )

A.窈窕(yǎo) 举酒属客(zhǔ) 嫠妇(lí) 横槊赋诗(sù)

B.虚诞(dàn) 趣舍万殊(qǔ) 渔樵(qiáo) 倚歌而和(hè)

C.癸丑(ɡuǐ) 流觞曲水(shānɡ) 激湍(tuǎn) 游目骋怀(chěnɡ)

D.褒禅(bāo) 夫夷以近(yí) 瑰怪(ɡuǐ) 所罕至焉(hǎn)

2.下列语句中加点的字,解释完全正确的一项是( )

A.①亦足以畅叙幽情 幽:幽深内藏的。 ②况修短随化,终期于尽 期:期许。

B.①纵一苇之所如 如:相似。 ②旌旗蔽空,酾酒临江 酾酒:斟酒。C.①则天地曾不能以一瞬 曾:竟,简直。②以其乃华山之阳名之也 名:命名。D.①比好游者尚不能十一 尚:尚且。 ②而又不随以怠 怠:停止。

3.下列语句中加点的词,古今意思相同的一项是( )

①清流激湍,映带左右 ②夫人之相与,俯仰一世

③白露横江,水光接天 ④哀吾生之须臾,羡长江之无穷

⑤肴核既尽,杯盘狼籍 ⑥比好游者尚不能十一

⑦尽吾志也而不能至者,可以无悔矣

⑧此所以学者不可以不深思而慎取之也

A.①④⑤⑦ B.②③④⑧ C.②⑤⑥⑦ D.①③⑦⑧

4.选出加点词语没有活用的一项( )

A.余之力尚足以入,火尚足以明也 B.谬其传而莫能名者

C.固知一死生为虚诞 D.与山僧饭讫而去

二、阅读理解(46分)

(一)现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成5—7题。

西汉末年,士人已不再是无根的游士,士与宗族的结合,产生了著名的“士族”,刘秀就靠着士族的支持建立起了东汉政权。但东汉中叶以后,政权与士大夫阶层日益失去协调。王莽篡位时裂冠毁冕,曾被迫遁迹山林的士大夫们,又一次面对“主荒政谬”的时代。夹缝中他们找到一种新的生存方式:归隐田园。隐为其表,逸为其实。士大夫阶层的思想意趣成就了一代艺术新风,魏晋南北朝时,崇尚自然的审美理想有了重要的发展。

虚无主义的玄学引导着人们对自然山水的追崇,山水成为对抗门阀的依托和象征。“山水有清音,何必丝与竹”,将宅居置于郊野庄园之中是士大夫们相当普遍的选择,自然山水已成为个体情绪表达的载体。史籍上有所谓“竹林七贤”,“竹林”就是嵇康在山阳城郊的一处别墅。

士大夫一改汉儒穷经入仕为个体情绪表达的同时,并未走向对理想的否定,在自然中人们仍然探求着蜉蝣于天地而亲化万物的生存意义。陶渊明蔑视功名,宁愿回归田园,“种豆南山下”“带月荷锄归”,布置了“日涉以成趣”的素朴小园,门前以垂柳为荫,“寓形宇内复几时,曷不委心任去留”。另一种情形可以列举隐居时的谢安。谢安“于士山营墅,楼馆竹林甚盛,每携中外子侄往来游集,肴馔亦屡费百金,世颇以此讥焉。而安殊不以屑意”。可见,园林中的士大夫,或简朴或奢侈,他们具体的生活方式都直指人生追求。

借山水以怡情一时成为风尚。临水行祭以祓除不祥,谓之“修禊”,始于三国。但是 ,像著名的兰亭聚会,名为“修禊”,其实已经升腾为雅致的文化行为。茂林修竹,曲水流觞,“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”。这种淡泊情怀取之于自然,又以自然来寄托人生追求的行为,是从“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,到“足以极视听之娱”,再及“因寄所托,放浪形骸之外”的一个过程,是魏晋六朝隐逸之士的心路历程。

唐代情形发生了变化,那是隐士最受宠、最春风得意的时代。由于超然世外的隐逸生活方式被认为是高尚品德的体现,唐代兴起 了一股走“终南捷径”而为官的风气。“何必桃源里,深居作隐沦”,要做隐士,已不必远遁山野林泉,魏晋时代的表隐实逸蜕变为以隐求仕。有“身在江湖,心存魏阙”的孟浩然,有以“中隐”闻名的白居易,还有“隐于朝堂之上”的“大隐”人士李泌。在唐一代,文人在入世行“势”或出世入“道”方面,是最心安理得,最被宽容的。对于山水自然,表现出来的是积极的利用,隐逸已不可能是普遍追求的人生归宿。

5.“魏晋南北朝时,崇尚自然的审美理想有了重要的发展”,选出下面不在原因之列的一项( )

A.汉末魏晋时代形成的隐逸之风。

B.士大夫阶层思想意趣的影响。

C.虚无主义的玄学对人们的引导。

D.自然山水已成为个体情绪表达的载体。

6.下列表述符合文意的一项是( )

A.“隐为其表,逸为其实”,深刻揭示了汉魏隐士们归隐的实质是对“主荒政谬”现实的逃避。

B.隐士们有的坚持着自己的人生追求,如陶渊明;有的则失去了人生目标,如谢安。

C.魏晋六朝隐逸之士的心路历程是:将淡泊的情怀寄托于自然,又从自然中感悟人生应有的追求。

D.“何必桃源里,深居作隐沦”两句体现了对隐逸生活的完全否定。

7.根据原文提供的信息,以下推断不正确的一项是( )

A.士大夫文人们隐与不隐以及选择何种隐逸方式,都受制于社会状况和时代风气。

B.崇尚自然,将自然人格化是魏晋六朝文学艺术乃至社会文化的突出特征。

C.从汉末到唐代,隐逸文化中的自然山水都是隐士们寄托人生情怀的对象。

D.唐代以隐求仕风气的形成是隐逸文化的一次蜕变,也折射出作为封建盛世的唐代政治的宽松和社会的宽容。

(二)课内文本阅读(18分)

阅读文本,回答8—11题。

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一, 然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足 以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。

余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某记。

8.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.唐浮图慧褒始舍于其址 舍:筑舍定居

B.不出,火且尽 且:将要

C.则或咎其欲出者 咎:责怪

D.于是 余有叹焉 叹:叹息

9.下列各组句子中,全都属于作者游褒禅山“所得”的一组是(3分)( )

①古人之观于天地……往往有得,以其求思之深而无不在也

②夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少

③而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

④有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也

⑤然视其左右,来而记之者已少

⑥既其出,则或咎其欲出者

A.①②⑤ B.①③⑥ C.②③④ D.④⑤⑥

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.褒禅山又叫华山,唐朝有个叫慧褒的高僧,第一个在华山筑舍定居,死后又埋在那里,从此,人们就叫华山为褒禅山。

B.褒禅山上有前洞和后洞,前洞所在 位置平旷,到那里记游的人非常多;后洞曲折幽深,景象奇特,但记游的人却相对较少。

C.王安石和朋友一起进入后洞,有一个人疲倦懈怠不想再游下去,就骗大家说火把快要熄灭了。大家随他一起出洞后,马上就有人后悔了。

D.王安石游山后很有感触,认为古人在观察万物时之所以常有收获,是因为他们探究、思考得深入而且无处不在,这很值得后人学习。

11.把下列句子翻译成现代汉语。(9分)

(1)余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

译文:__________________________________________

(2)至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

译文:__________________________________________

(三)课外文本阅读(19分)

阅读下面的文字,完成12—15题。

石门亭记

王安石

石门亭在青田县若干里,令朱君为之。石门者,名山者,名山也,古之人咸刻其观游之感慨,留之山中,其石相望。君至而为亭,悉取古今之刻,立之亭中,而以书与其甥之婿王安石,使记其作亭之意。

夫所以作亭之意,其直好山乎?其亦好观游眺望乎?其亦于此问民之疾忧乎?其亦燕闲以自休息于此乎?其亦怜夫 人之刻暴剥偃踣而无所庇障且 泯乎?夫人物之相好恶必以类。广大茂美,万物附焉以生,而不自以为功者,山也。好山,仁也。去郊而适野,升高以远望,其中必有慨然者。《书》不云乎:予逊于荒。《诗》不云乎:驾言出游,以写我忧。夫环顾其身无可忧,而忧者必在天下,忧天下亦仁也。人之否也敢自逸?至即深山长谷之民,与之相对接而交言语,以求其疾忧,其有壅而不闻者乎?求民之疾忧,亦仁也。政不有小大,不以德则民不化服。民化服,然后可以无讼。民不无讼,令其能休息无事,优游以嬉乎?古今之名者,其石幸在,其文信善,则其人之名与石且传而不朽,成仁之名而不夺其志,亦仁也。作亭之意,其然乎?其不然乎?

12.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.其直好山乎 直:只是

B.其亦燕闲以自休息于此乎 燕:安闲

C.驾言出游,以写我忧 写:写作

D.其有壅而不闻者乎 壅:阻塞

13.下列语句编成四组,全部表现“作亭之意”的一项是(3分)( )

①其亦好观游眺望乎

②怜夫人之刻暴剥偃踣而无所庇障且泯乎

③万物附焉以生,而不自以为功

④不以德则民不化服

⑤其石幸在,其文信善

⑥成仁之名而不夺其志

A.①④⑤ B.②⑤⑥ C.①③④ D.②③⑥

14.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.第一段作者先交代了石门亭的地理位置、建亭者及写“记”的缘起。此段文字简约明快,为下文的议论张本。

B.全文围绕“作亭之意”展开,先用五个排比设问,然后逐个回答,每点都归之于“仁”字,其推理之严谨,分析之透辟,行文之游刃有余,令人叹服。

C.古人云:仁者乐山,智者乐水。在作者心目中,无论是游山玩水,还是“去郊而适野,升高以远望”,都是“仁”的体现。

D.宋代范仲淹的名句“先天下之忧而忧”的思想内涵与本文中的“而忧者必在天下”的内涵是基本一致的。

15.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)广大茂美,万物附焉以生,而不自以为功者,山也。

译文:___________________________________________

(2)夫环顾其身无可忧,而忧者必在天下,忧天下亦仁也。

译文:__________________________________________

三、语言运用(12分)

16.请用简洁的文字对下面的新闻事件进行点评。要求:观点鲜明,言之成理。不超过100字。(4分)

郑州惠济区菜农韩洪刚承包的60亩萝卜日前喜获丰收,然而由于销路不好,收购价每斤只有四五分钱,所以他决定免费赠送给市民食用。此事被媒体报道后,短短几天韩洪刚60亩地里的20万公斤萝卜都有了着落,但与此同时,由于部分市民的不文明采摘行为,致使其他蔬菜遭了殃:韩洪刚套种在萝卜地里的70多亩红薯,被偷挖走了三四万斤,地边上种的两亩菠菜,也被拔得只剩下三分之一。这让他损失惨重。一些刚得到消息但一无所获的市民还发出了抱怨:报纸登了,拿着报纸来,但是这儿什么都没有,糊弄老百姓,他是一种炒作。对此,韩洪刚既伤心又委屈。

答:______________________________________________

17.仿照所给的句子,续写两句话,使语 意前后连贯,构成一组排比句。(4分)

与其咒骂黑暗,不如点亮一支蜡烛;

_______________________________________________;

_______________________________________________。

18.阅读下面的材料,谈一谈你对材料涉及问题的看法,不少于60字。(4分)

近年来,各地名人故里之争屡见不鲜。各地争为历史名人考证身世,出巨资修建名人故里等工程。历史名人的“出生”“葬地”以及“行游之地”等都可能成为某地争“故里之名”的充分理由。这样的争战此起彼伏,从炎帝故里之争到老子故里之争,再到曹雪芹、诸葛亮、李白故里之争,再到赵云故里之争,大有你方唱罢我登场的趋势。最近,山东省阳谷县、临清县和安徽的黄山市甚至争夺起了西门庆的故里,西门庆仅仅是在小说中虚构的一个大淫贼,这也起了争议,实在让人匪夷所思。

答:______________________________________________

四、写作(50分)

19.阅读下面的文字,根据要求写一篇作文。

《兰亭集序》《游褒禅山记》在写景的同时,表达了作者对人生、世事的感悟;《赤壁赋》在描写风物特色的同时,抒发了作者达观超然的情怀。这些作品将抒情、写景、记事、议论融为一体,表达了对人生、宇宙的哲学思考,给人留下了深刻的印象。

学了这三篇课文,你感触最深的一句话或一段话是什么?你从中得到了哪些启示?请就此写一篇作文,谈谈你的看法。题目自拟,不少于800字。

2

1