8.《大卫·科波菲尔(节选)》课件(共64张ppt)高中语文统编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 8.《大卫·科波菲尔(节选)》课件(共64张ppt)高中语文统编版选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 11:30:19 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

第三单元

生命律动 人生百态

统编版高中语文选必修上册

单元导读

1.联系相关历史文化背景,体察小说展现的千姿百态的社会生活,感受丰富多彩的文化风貌。

2.了解小说多样化的风格样式,从主题内容、叙事手法、语言风格等多方面把握作品独特的艺术成就;

3.总结小说的艺术特点,提升鉴赏小说的能力,并尝试写小小说。

章回体

日记体

自传体

书信体

小说文体特点

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

定义

三要素

人物、情节、环境。

写人技巧

外貌、语言、动作、心理、神态描写。

不同的标准有不同的分类

篇幅及容量

表现的内容

语言形式

长篇

中篇

短篇

神话

文言小说

白话小说

小说分类

体制

微型

爱情

武侠

科幻

悬疑

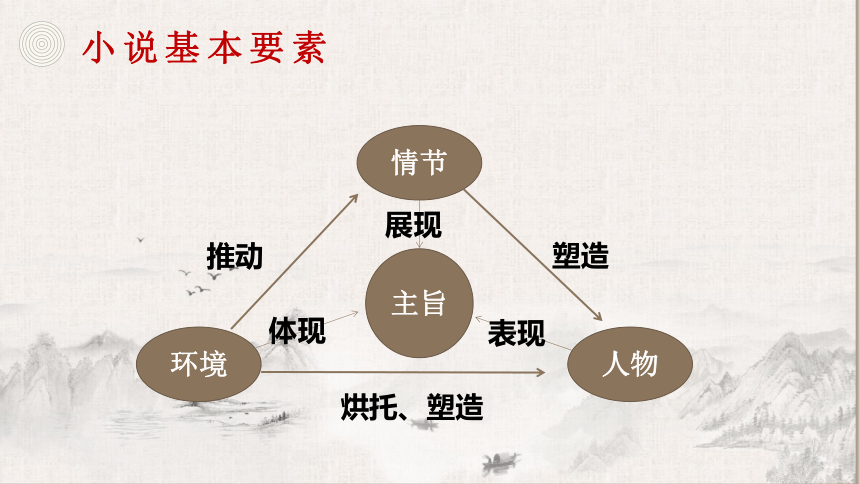

主旨

情节

人物

环境

推动

烘托、塑造

塑造

展现

体现

表现

小说基本要素

“在我所有的著作中,我最喜爱的是这一部。像许多偏爱的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子。他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。”

——狄更斯在《大卫·科波菲尔》

(1850)的序言中这样写道

大卫·科波菲尔(节选)

狄更斯

第1课时

走近作者,知人论世

狄更斯(1812—1870),英国著名小说家,19世纪著名批判现实主义作家。1837年他完成第一部长篇小说《匹克威克外传》。他一生创作了多部描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇的作品,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展作出了卓越的贡献。

其代表作有《匹克威克外传》《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》《老古玩店》《大卫·科波菲尔》等。

狄更斯出身于社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带着全家住进了马夏尔西债务人监狱。当时狄更斯在泰晤士河畔的华伦黑鞋油作坊当童工,比他大两岁的姐姐范妮在皇家音乐学院学习,全家人中只有他俩没有在狱中居住。1848年,范妮因患肺结核早逝,她的死使狄更斯非常悲伤,因为在众多兄弟姐妹中,只有他俩在才能、志趣上十分接近。范妮死后,狄更斯写下一篇七千字的回忆文章,记录他俩一起度过的充满艰辛的童年。狄更斯去世后,他的好友福斯特在《狄更斯传》中首次向公众披露了狄更斯的早年生活;小说《大卫·科波菲尔》不少地方就取材于作者亲历的生活(但又并非生活实录)。

创作背景

自传体小说

自传体小说是传记体小说的一种,是从主人公自述生平经历和事迹角度写成的一种传记体小说。这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成。它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。比如,卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。自传是传记的一种,以记叙人物生平事迹为主。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

了解“批判现实主义”

《大卫·科波菲尔》故事梗概

大卫·科波菲尔还未出生,他的父亲就去世了。大卫出生以后,就和母亲及女仆辟果提一起生活。她们把全部的爱都倾注到他一个人身上,这段日子过得平静而愉快。

不久,母亲改嫁,后父摩德斯通凶狠贪婪,他把大卫看作累赘,婚前就把大卫送到辟果提的哥哥家里。辟果提是个正直善良的渔民,住在雅茅斯海边一座用破船改成的小屋里,与收养的一对孤儿(他妹妹的女儿爱弥丽和他弟弟的儿子海穆)相依为命,大卫和他们一起过着清苦和睦的生活。

大卫回家后,后父常常责打他,并且剥夺了他母亲对他的关怀和爱抚。母亲去世后,后父立即把不足10岁的大卫送去当洗刷酒瓶的童工,让他过着不能温饱的生活。他历尽艰辛,最后找到了姨婆贝西小姐。

贝西小姐生性怪僻,但心地善良。她收留了大卫,让他上学深造。大卫求学期间,寄宿在姨婆的律师威克菲尔家里,与他的女儿安妮斯结下情谊。大卫中学毕业后外出旅行,邂逅童年时代的同学斯提福兹。两人一起来到雅茅斯,访问辟果提一家。已经和海穆订婚的爱弥丽经受不住阔少爷斯提福兹的引诱,竟在结婚前夕与斯提福兹私奔国外。辟果提痛苦万分,发誓要找回爱弥丽。

大卫回到伦敦,在斯本罗律师事务所任见习生。他从安妮斯口中获悉,威克菲尔律师落入诡计多端的希普所设计的陷阱,处于走投无路的境地。这使大卫非常愤慨。但这时,大卫堕入情网,爱上斯本罗律师的女儿朵拉。他俩婚后生活并不理想,因为朵拉是个容貌美丽、但头脑简单的“洋娃娃”。姨婆也濒临破产。这时,大卫再次遇见他当童工时的房东密考伯,密考伯现在是希普的秘书。密考伯经过激烈的思想斗争,揭露了希普陷害威克菲尔并导致贝西小姐破产的种种阴谋。在事实面前,希普只好伏罪。后因他案并发,被判终身监禁。贝西小姐为了感谢密考伯,送他一笔资金,使他在澳大利亚发财致富,事业上取得成功。

与此同时,辟果提多方奔波,终于找到了被斯提福兹抛弃后沦落在伦敦的爱弥丽,决定将她带到澳大利亚,重新生活。启程前夕,海上风狂雨骤,一艘来自西班牙的客轮在雅茅斯遇险沉没,桅杆上攀着一个濒死的旅客。海穆不顾自身危险,下海救他,不幸被巨浪吞没。当人们捞起他的尸体时,船上那名旅客的尸体也漂到岸边,原来是诱拐爱弥丽的斯提福兹!爱弥丽怀念海穆,去澳大利亚后在劳动中寻找安宁,终身不嫁。

最终大卫成了一名作家。朵拉却患了重病,在辟果提去澳前夕离开人世。大卫满怀悲痛,出国旅行,其间,安妮斯始终与他保持联系。当他三年后返回英国时,发觉安妮斯始终爱着他。他俩终于结成良缘,与姨婆贝西和女仆辟果提愉快地生活在一起。

“我”经历了哪些事?(以我为叙述角度)

“我”到货行做童工

“我”入住米考伯家

“我”搬离米考伯家

梳理内容,概括情节

速读文本,梳理情节

序幕(1-5段):“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工

开端(6-23段): 米考伯先生邀请“我”做他的房客

发展(24-44段):米考伯一家被人催债,靠典当度日

高潮(45-51段):米考伯一家入住监狱

结局(52-54段):“我”有了新的住所,米考伯先生

度过最危急的关头

线索:“我”的所见所闻

节选部分,米考伯一家的遭遇是“我”搬去他家之后展现出来的,“我”是小说的线索。

小说线索

“我”是小说的线索人物,是主要人物“米考伯先生”故事的叙述者和见证者, 作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,以“我”(第一人称)的视角为读者塑造了一个爱慕虚荣又乐观仁慈的人物形象,交代出必要的内容。

叙述人称 优点 缺点

第一人称(有限视角) 拉近与读者的距离,使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情

第二人称(有限视角) 强制性地把读者拉进了故事中,使读者觉得有点奇怪

第三人称(全知视角) 第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活

叙述视角

必备知识

局限于个人所见,造成叙述的主观性,且易局限于叙述的时态,不便于对广阔历史主题的叙述。

第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流

叙述者对作品中人物及其命运,对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来,剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

①“我”是小说的线索,以“我”的见闻串起故事情节,使故事情节更加紧凑、集中。作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个儿童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容;

②小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历,增强了故事的真实性,使叙述更有说服力;

③便于揭示主人公的深层心理。拉近了小说主人公与读者的距离,让读者走进小说主人公的世界,产生强烈共鸣;

④小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识。

独特的视角:小说以第一人称叙述,有什么好处

主旨

情节

情节

人物/读者

儿童视角

儿童视角要求小说借助于儿童的眼光或口吻来讲述故事,故事的呈现过程具有鲜明的儿童思维的特征。之所以要用儿童视角,是因为儿童视角有着许多成人视角无法达到的优越。总结概括来讲,主要有以下几个方面:

(1)儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;

(2)儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;

(3)儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”;

(4)儿童的好奇心推动情节的发展;

(5)儿童视听下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;

(6)用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,直扣人心;

(7)具有童真童趣和诗意美,吸引读者的阅读兴趣,引人深思;

……

深入探究

2.这篇选文以一个儿童的视角进行讲述有何好处?

①增添了本文的真实性和可信度;

②有利于突出本文“成长”的主题;

③语言质朴平实,通俗易懂,且纯朴真挚;

④以一个儿童的视角去旁观成年人生活的艰辛,运用陌生化手法,更能突出主题;

⑤使作品增添一种童真童趣和诗意美,从而吸引读者的阅读兴趣;

⑥使读者重新审视自己的故事,从而引人深思。

鲁迅:《从百草园到三味书屋》

莫言:《透明的红萝卜》

狄更斯:《双城记》

马克·吐温:《汤姆·索亚历险记》

儿童视角和成人视角交替使用

作品从儿童的视角观察描写生活,使“童年”更加生动,充满童趣。

另一方面,作家又偶尔以成人的视角评点生活,使作家笔下所写的文字含义更清晰更深刻,更富有思想性和哲理性。

深入探究

3.这篇选文以一个回忆的视角进行讲述有何好处?

高中选择性必修上册节选的《大卫·科波菲尔(节选)》采用的是第一人称叙事视角进行叙述的。而这里的第一人称叙事视角又可以被分为成年的“我”追忆往事的视角和儿童的“我”正在经历事件的视角,可以说前者是一种外视角,有着全知的特点(这种全知是相对于儿童体验视角的限知而言的);后者属于内视角,有着限知的特点。成年的“我”的视角有着明显的“记忆”性质,而儿童的“我”的视角则更具有“视觉”性质。

儿童视角:制造悬念、创设戏剧性效果。

运用成年回忆视角:大量的引述语和引号的使用,就延缓了叙事的“速度”,打断了叙述的“自然语流”,这种“延缓”与“打断”恰恰赋予了儿童视角的“我”更多的“观察”时间,增强文本的真实性;同时,直接引语的“直接性”与“生动性”,对于“陌生人”米考伯形象的塑造起到了“强化”与“强调”的作用,呈现了文本幽默讽刺的叙述态度。

深入探究

3.这篇选文以一个回忆的视角进行讲述有何好处?

我们知道成年的“我”回顾往事的视角与儿童感知、经历的“我”构成了一种对比:前者洞悉事件的真实情况;后者却毫不知情,被蒙在鼓里。如果将这里限知的儿童视角全部用全知的成年视角替换,即从一开始就直接交待那个“陌生人”就是米考伯,那么该叙事单元的“制造悬念、创设戏剧性效果的作用”就会被弱化。同样地,这两种不同的“我”,在不同的历史时期对同一事件是有着不同程度的认知的,是可以构成“成熟”与“幼稚”的对比的。但是,这里的“幼稚”并非一种贬义词,而是强调要符合儿童的心理认知特征的“真实”。正是这种“幼稚”又赋予了文本的“童趣”与“幽默感”。

两种叙述视角和叙述眼光本身就形成了一系列的对比,即“洞悉实情”与“被蒙在鼓里”,“成熟”与“幼稚”,“理性”与“感性”……而我们就可以通过有效地把握这些对比对人物形象的塑造、情节结构的设置、主题思想的呈现等方面的作用,来深入地走进文本。

动物视角

(1)以动物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣;更客观冷静真实;

(2)动物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;

(3)动物非人类,可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;

(4)突出了作者要真正表达的主题思想。

老头听不见老太婆的声音,他急了,仔细地看看周围,也不见人影。他这才明白,老太婆丢了。他责备自己太粗心,边掉转车头,折回去寻找。

马听见老头呼唤老太婆,已经明白了。尽管它已经累得眼花缭乱了,还是加快了步伐。可是老头还是嫌它走得慢,他没有鞭子,就下车折了一根柳条,不停地抽它。马虽然疼痛难耐,但仍闷着头,拼命快走。老头子并不领情,心急火燎地持续抽它。

大约走了四里路,他们发现了老太婆,她横躺在路上。老头叫了一声:“你怎么睡在路上了,吓死我了。”

马满身是汗,疼痛难忍,四条腿没有一条不在打哆嗦。它不像老头子那么乐观。

果然……一块这么不起眼的石头就要了她的命,老头子想不明白。她落地后是不是呼唤他了?可惜他耳朵不如年轻时灵便了,而且马车一旦走起来,听到的只是马蹄声。他这样一想,就有些怨恨马了。

而马呢,也走得心事重重。它在责备自己。一定是因为它走路不如以往利索,腿常常抖一下,车也随之颠簸一下,相必她就是这么被颠倒地上的。而且,在拉扯的过程中少了分量,它应该有所觉察的,可它什么也没有察觉到。它是个废物了。马觉得自己最好就此不要吃草了,就这么晚结算了。

老马就在那一天水草未尽,老头子也是粒米未食……

(节选自迟子健《一匹马两个人》有删减)

除使用传统叙事视角外,小说还刻意选取了“马”的视角。从“马”的视角叙事,有什么作用?请简要分析。

答:

①把马人格化,马的心理活动与人的心理活动相结合,更好地推动情节发展、强化情感;

②用“马”这一新的视角重新审视人们熟悉的世界,给人以新奇的阅读体验。“马”的视角与传统视角相结合,互为补充印证,增强了小说的表现力。

女性视角

(1)以女性敏锐的观察力,情感更加细腻,引人入胜;

(2)以其母性情感笔触,表达对弱者的同情,怜悯的情怀。或以女性口吻表达对强权的反抗,对自由的渴望;

(3)塑造了xxx女性形象,以其xxx的心理,展示心路历程,推动情节的发展。

答题方法:文本例句+人物描写方法+效果及刻画的人物形象

心理描写

神态描写

形象/性格

分析人物

主要人物关系图

大卫·科波菲尔

贝西姨婆

克拉拉

谋德斯通

及其姐姐

佩葛蒂

及其家人

克里克尔

梅尔

斯蒂福斯

艾米丽

爱格尼丝

威克菲尔

希普

朵拉

米考伯

及其家人

全文花了大量篇幅塑造米考伯夫妇形象,请你从文章找出相关语段,概括人物性格特征。

要求:

1、找出经典语段

2、点明描写手法

3、概括性格特征

分析人物,感悟成长

肖像描写

第6段:“他身穿褐色外套,黑色马裤,黑色皮鞋,脑袋又大又亮,没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我。他的衣服破旧,但装了一条颇为神气的衬衣硬领。他手里拿着一根很有气派的手杖,手杖上系有一双已褪色的大穗子,他的外套的前襟上还挂着一副有柄的单片眼镜……什么都看不见的。”

长相滑稽、爱慕虚荣、讲究排场

语言描写

第16段:“我的印象是,”米考伯先生说,“你在这个大都市的游历还不够广,要想穿过这座迷宫似的现代巴比伦,前往城市路,似乎还有困难---简而言之,”说到这儿,米考伯又突然露出亲密的样子,“你也许会迷路---为此,今天晚上我将乐于前来,以便让你知道一条最为便捷的路径。”

热心善良、言谈幽默、

说话爱拿腔拿调

米考伯先生详细给我介绍地址,设身处地地替“我”着想,多次“露出亲密的样子”。

动作描写

第21段:他便戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出来。离开账房后,他还哼起了一只曲子。

第32段:“遇到这种时候,米考伯先生真是又伤心又羞愧,甚至悲惨得不能自制,用一把剃刀做出抹脖子的动作来(这是有一次他太太大声尖叫起来我才知道的)。可是在这过后还不到半个小时,他就特别用心地擦亮自己的皮鞋,然后哼着一支曲子,摆出比平时更加高贵的架势走出门去。”

绅士派头神气十足

不折不扣的乐天派

米考伯先生是世界文学中的一个典型形象,“米考伯”甚至作为一个单词被收人普通的英语词典中,被称为“米考伯主义”意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”,可见这个人物塑造之成功,其影响之大。

人物形象

小结特点

米考伯先生是一个经济窘迫、热心善良、乐观积极的“慈父”形象,但又是一个爱慕虚荣、喜欢讲究排场、债多不愁、乐天知命、不切实际、的底层负债者的滑稽形象。

米考伯主义

米考伯这种“债多不愁,乐知天命”成了文学中的典型。这种性格被称为“米考伯主义”,“米考伯”被收进了英语词典,意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”。

茨威格(奥地利小说家、诗人、剧作家)在《三大师传》中评论说:狄更斯总是强调他的人物的特征,他从物镜里把特征转变成增强的特征、漫画的特征;英国小说家福特斯《小说面面观》说道:可以用一句话概括人物特性,具有十分明显的类型化特点,这类人物叫做“扁平人物”。

思考:相对于“圆形人物”,扁平人物的塑造有何优劣之处?

“扁平人物”与“圆形人物”

英国现代小说家、批评家福斯特将小说中的人物分为两类:“扁平人物”和“圆形人物”。

扁平人物——是“基于某一种单一的观念或品质塑造而成的”,性格简单、静止;

圆形人物——更类似于现实中的人,性格复杂且变化发展。

扁平人物称为性格人物,而现在有时被称作类型人物或漫画人物。指人物“只具备一种气质,甚至可以用一个句子表达出来”,性格固定,不受环境的影响;环境的变动只会更显示出其性格的一成不变,扁平人物有两大长处:一是容易辨认,二是容易记忆。

圆形人物是指人物性格比较丰满,表达出了人物的复杂性和多面性。

必备知识

—— 米考伯太太生活艰难、不切实际(不务实)、不懂持家、爱慕虚荣、喜欢享受,但是善良,不贪小便宜,对米考伯不离不弃。她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

分析人物,感悟成长

2.简要概括米考伯太太的形象特点。

米考伯夫妇

爱慕虚荣

喜欢享受

不切实际

真挚善良

乐观向上

代表着当时底层人民的道德品质和纯真人性。

“我”对米考伯夫妇的态度,又是怎么去表现这种态度的?

品味探究

作者同情他们的遭遇,但又对他们的弱点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了置于读者面前的悲剧感。

在现实反差中形成较大的喜剧效果。

赋予人物以盲目乐观精神。

对大卫影响最大、最深远的是谁?

次要人物作用

“永远不要在任何事上卑劣,永远不要作假,永远不要残忍。免除这三种罪恶,我可以永远对你怀抱希望。”

--贝西姨婆

自信、真诚、善良

贝西姨婆对大卫的一生有哪些方面的影响?

(1)思想人格上:

贝西姨婆要求大卫恪守履行这一人生箴言,她自己也始终践行着这句箴言,言传身教,一直影响并指引着大卫健康成长。大卫正确的是非观念和健全人格是在姨婆的帮助下确立起来的。

(2)生活上:

①收留了大卫并细心照顾,关怀备至;提供良好的学习条件,送大卫去伦敦好的学校读书;

②毕业后,她又出钱让大卫去旅游,开阔眼界;

③在大卫谋职时,拿出积蓄为他某得律师事务所见习生的位置。在贝西姨婆的抚养及爱护下,大卫健康成长并一步步地走向成功。

(3)情感上:

大卫既需要温暖的爱抚来补偿他失掉的母爱,同时也需要安全和智慧补偿他失掉的父爱。贝西姨婆就担当了这个角色。关心大卫的感情生活:

①疼惜与宠爱朵拉

②暗中促成大卫和爱格妮斯的婚事。

贝西姨婆对大卫的一生有哪些方面的影响?

大卫的成长

他是个遗腹子,

继父是个凶残、贪婪的商人,

大卫受尽虐待,

母亲被折磨死后,

继父把他送去当童工。

大卫历尽千辛万苦……

终于成为一位有成就的作家。

“我”的成长变化:

初到货行

充满抵触,

感到屈辱

在货行开始工作

内心孤独, 默默忍受痛苦

工作受到肯定

渴望得到建议、鼓励、帮助和支持

米考伯先生遇到困难

同情

痛苦加深

每周六晚上

高兴,感到精神富足

搬家后

放下重压,

平淡接受生活

分析人物,感悟成长

3.主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象?

“我”的性格特点:

(1)“我”孤苦伶仃、痛苦寂寞、渴望温情。

(2)“我”善良真诚、珍视友情、富有同情心。对处于困境中的米考伯夫妇感到同情,愿意听米考伯太太的诉苦,愿意掏出自己的工资来帮助米考伯夫妇;乐于被米考伯太太指使去帮忙典当餐具;前去探视监狱中的米考伯先生,并租了附近的房子和他们共患难。

(3)“我”积极进取,努力坚强。做童工虽然辛苦,但是都坚持下来了,并将这奇特的经历和悲惨的事件撰写成文,创造出自己想象的世界。

技法探究——人物漫画法

人物漫画法

漫画是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征的方法来达到强烈的讽刺效果。

在描写人物肖像时,有时对人物的某一特点进行夸张描写,以充分反映人物的性格特点,往往能得到意想不到的效果。采用人物漫画法时,要注意夸张得适当、合理,这样读者看了才有真实感。人物漫画一般用于对人物的贬斥或讽刺。

作业布置

请运用漫画式手法,描写一个人的外貌。100字左右。

吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

——鲁迅《故乡》之描写杨二嫂

点评:自私、油腔滑调的市侩杨二嫂的漫画像;脸“灰黄”而有“很深的皱纹”,眼“周围都肿得通红”,头戴“破毡帽”,那“像是松树皮”的手“又粗又笨而且开裂”的衰老麻木的闰土的漫画像。这些都是漫画描写的杰作。

最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知起于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说‘癞’以及一切近于‘赖’的音,后来推而广之,‘光’也讳,‘亮’也讳,再后来,连‘灯’‘烛’都讳了。

——鲁迅《阿Q正传》

点评:鲁迅先生抓住阿Q外形上最引人注目的、最富幽默色彩的特征——头上的癞疮疤,以诙谐的语言进行了夸张的描写。为读者展现了一幅幽默的漫画。

经典示例

经典示例

作业布置

大卫·科波菲尔(节选)

狄更斯

第2课时

环境描写包括自然环境描写与社会环境描写。

自然环境描写:指的是对人物活动的时间、地点、季节、气候、以及景物等的描写。

社会环境描写:指的是对特定的时代背景及人物生活环境(人与人之间的关系)的描写。

小说中的环境描写具有什么作用?

温故而知新●

分析环境,体会作用

(1)从社会背景本身:交代故事发生的时间、地点、节令,交待时代背景,暗示社会环境。

(2)从自然环境本身:渲染气氛,突出……环境特点,营造……意境,奠定情感基调。

(3)从人物角度:①暗示心情 体现人物内心活动

②烘托或反衬人物形象

(4)从情节角度:推动了故事情节的发展,为下文做铺垫。

(5)从主题角度:揭示、暗示或升华文章的主题。

(6)激发读者的阅读兴趣。

环境描写的作用

看——写了什么环境(有何特点?)

想——环境成因?(根源)

挖——塑造这样的环境反映了作者什么样的情感态度?

鉴赏技巧

划出文中有关环境描写的语句,讨论并分析这些环境描写的作用。

(1) 对货行的描写

a.自然环境方面:交代了“我”当时工作的地方环境恶劣:外部狭窄、泥泞;内部破败不堪,腐臭难闻。

b.人物方面:衬托了人物当时灰暗的心境,反映了人物悲惨的遭遇。

c.社会环境方面:现了当时英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,揭露了盛世下的阴暗面,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径,体现了作者对英国童工制度的指责,严重侵犯了人权,不合人道。

d.主旨方面:揭示社会差异的悬殊,社会问题的日益显现,昭示着建立健全社会保障体系的重要性。表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境描写

脏乱的环境,浓缩的时代

(2) 对米考伯住宅的描写

a.环境方面:破破烂烂”、“全部空空”突出了米考伯先生一家生活的窘境。

b.情节方面:推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。

c.人物方面:也从侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象。

环境描写

(3) 对监狱的描写

A.环境:突出了监狱的简陋

B.人物:米考伯先生入狱,“我”前去探监,突出了“我”的善良和对友情的珍惜。

C.主旨:歌颂和赞扬了建立在善良正直的人性光辉之上的人道主义,强调“仁爱”的复归,大卫便是作者人道主义精神的具体体现。

环境描写

本文节选部分描述了货行、米考伯家、监狱等环境。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的环境,揭示了19世纪英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性,表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境归纳

①在人物的塑造上,狄更斯始终认为处于受压迫地位的普通人,其道德情操远胜于那些统治者、压迫者。

基于这种信念,作品塑造了不同阶层的典型人物,特别是劳动者的形象,通过美与丑的鲜明的对比,使美的更美,使丑的更丑,表现了作者对弱小者的深切同情。

②当然,这种强烈的对比还反映着狄更斯本人的道德观:“善有善报,恶有恶报”, 小说最后以一切圆满的结局,表现了作者这一贯思想——善恶必报。

③小说还处处体现民主思想,作者企图通过大卫·科波菲尔的最后成功鼓舞人们保持对生活的信心,极力培养读者的人道主义观点。

④狄更斯希冀以这样的道德观来改造社会,消除人间罪恶,这是他的局限性所在。

小说主旨:民主思想,善恶必报。

狄更斯的笔在揭开社会不堪的伤疤的同时也点亮了人性的希望灯火。他让我们在惨淡无奈的社会现实之下依然保存人性的美好。小说中人性的真善美恰如暖阳一样照耀着黑暗的大地。

(1)从人物形象上:作品主要描写了他从孤儿成长为一个具有人道主义精神的资产阶级民主主义作家的过程。他善良,诚挚,聪明,勤奋好学,有自强不息的勇气、百折不回的毅力和积极进取的精神,在顺境中加倍努力,在逆境中满怀信心,终于获得了事业上的成功和家庭的幸福。在这个人物身上寄托着狄更斯的道德理想。

(2)从现实意义上:大卫·科波菲尔无疑倾注了作者的全部心血。不论是他孤儿时代所遭遇的种种磨难和辛酸,还是他成年后不屈不挠的奋斗,都表现了一个小人物在资本主义社会中寻求出路的痛苦历程。经历了大苦大难后尝到人间幸福和温暖的大卫,靠的是他真诚、直率的品性,积极向上的精神,以及对人的纯洁友爱之心。狄更斯正是从人道主义的思想出发,暴露了金钱的罪恶,从而揭开“维多利亚盛世”的美丽帷幕,显现出隐藏其后的社会真相。

塑造大卫“孤儿”这一人物形象有何意义?读完有怎样的感悟?

我们要学习大卫这种坚持坚韧、奋发向上、刻苦努力的精神,不管遇到多少困难,都要拥有乐观的心态,不逃避,勇敢坚强的去面对,只有这样,我们才能成为那逆风飞翔的蝶,其实成功离我们并不遥远,只要坚持追求,总能将他捉住,今后不管遇到什么困难,我们一定要以大卫为榜样,做一株看似柔弱,但历经风雨永不弯曲的青竹。

学习·启示

大

卫

·

科

波

菲

儿

素材应用

将苦难熬成一剂解忧良方

苦难的生活谁也不愿意遭遇,但是在你靠别人之手和依赖别人智慧生活的时候,你是没有选择的。“我整个身心所忍受的悲痛和屈辱史如此巨大,即便到了现在,我已出了名,受到别人敬爱,生活愉快,在睡梦中我仍然忘掉我有爱妻和娇女,甚至忘掉自己已成人,好像又孤苦伶仃地回到那段岁月中了。”

你可能被苦难摧毁,梦想毁灭;也可能从苦难生活中攫取营养,使其成为筑造他日辉煌的一种独特源泉。

狄更斯少年时代遭遇的苦难生活,在他的心中灼下了一辈子的伤痛,但也给他带来文学上的创造力。想想他作品中塑造过多少儿童人物,他那仁慈的心灵、柔和的感情,对于家庭幸福生活的描绘,这些都跟他的过往生活不无关系。比如我和米考伯夫妇家的交往,反映了底层人的悲惨遭遇,以及彼此间的患难与共、亲密温情。

【素材引用】

适用主题:人的主观能动性、环境对人格的影响、教育的重要性等,如2014年四川卷《人只有站起后世界才属于他》。

示例:

马克思有句话颇有意思,说的是人创造环境,环境同样也创造人。

先不论个人如何影响一个社会,人从呱呱落地之初就已经开始经受外界对自己的各种试探与磨砺了。只是,一个相似的环境也有可能塑造出不同的人生。这或许是因为有人忌惮生活的巨力,而有人却能把自己的主观能动性发挥到极致;或许是因为有人不幸地失去有心人的引导,而有的人却意外地捕捉到了人生灯塔的指引。总而言之,你是否能活出像狄更斯笔下大卫·科波菲尔那样的美好结局,不在运气,在你自己。

示例:

还记得东野圭吾的《白夜行》书背有这么一句话:“我的天空里没有太阳,总是黑夜,但并不暗,因为有东西代替了太阳……凭借着这份光,我便能把黑夜当成白天。”这句话给人的质感,正如语句中的内涵一样,像温暖的太阳,照亮了每个人心中那片大小不一的灰暗地带。无论是过往还是当下,我们的社会和个人生活都或多或少存在让人无奈唏嘘的阴暗不堪。只是,在暗夜里依旧能怀抱希望,或许正是人类的珍贵品质。如此,我们才能像狄更斯的《大卫·科波菲尔》所表达的那样,看到何为光明驱散黑暗,何为以积极之心传递暖心正能量。

第三单元

生命律动 人生百态

统编版高中语文选必修上册

单元导读

1.联系相关历史文化背景,体察小说展现的千姿百态的社会生活,感受丰富多彩的文化风貌。

2.了解小说多样化的风格样式,从主题内容、叙事手法、语言风格等多方面把握作品独特的艺术成就;

3.总结小说的艺术特点,提升鉴赏小说的能力,并尝试写小小说。

章回体

日记体

自传体

书信体

小说文体特点

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

定义

三要素

人物、情节、环境。

写人技巧

外貌、语言、动作、心理、神态描写。

不同的标准有不同的分类

篇幅及容量

表现的内容

语言形式

长篇

中篇

短篇

神话

文言小说

白话小说

小说分类

体制

微型

爱情

武侠

科幻

悬疑

主旨

情节

人物

环境

推动

烘托、塑造

塑造

展现

体现

表现

小说基本要素

“在我所有的著作中,我最喜爱的是这一部。像许多偏爱的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子。他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。”

——狄更斯在《大卫·科波菲尔》

(1850)的序言中这样写道

大卫·科波菲尔(节选)

狄更斯

第1课时

走近作者,知人论世

狄更斯(1812—1870),英国著名小说家,19世纪著名批判现实主义作家。1837年他完成第一部长篇小说《匹克威克外传》。他一生创作了多部描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇的作品,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展作出了卓越的贡献。

其代表作有《匹克威克外传》《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》《老古玩店》《大卫·科波菲尔》等。

狄更斯出身于社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带着全家住进了马夏尔西债务人监狱。当时狄更斯在泰晤士河畔的华伦黑鞋油作坊当童工,比他大两岁的姐姐范妮在皇家音乐学院学习,全家人中只有他俩没有在狱中居住。1848年,范妮因患肺结核早逝,她的死使狄更斯非常悲伤,因为在众多兄弟姐妹中,只有他俩在才能、志趣上十分接近。范妮死后,狄更斯写下一篇七千字的回忆文章,记录他俩一起度过的充满艰辛的童年。狄更斯去世后,他的好友福斯特在《狄更斯传》中首次向公众披露了狄更斯的早年生活;小说《大卫·科波菲尔》不少地方就取材于作者亲历的生活(但又并非生活实录)。

创作背景

自传体小说

自传体小说是传记体小说的一种,是从主人公自述生平经历和事迹角度写成的一种传记体小说。这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成。它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。比如,卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。自传是传记的一种,以记叙人物生平事迹为主。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

了解“批判现实主义”

《大卫·科波菲尔》故事梗概

大卫·科波菲尔还未出生,他的父亲就去世了。大卫出生以后,就和母亲及女仆辟果提一起生活。她们把全部的爱都倾注到他一个人身上,这段日子过得平静而愉快。

不久,母亲改嫁,后父摩德斯通凶狠贪婪,他把大卫看作累赘,婚前就把大卫送到辟果提的哥哥家里。辟果提是个正直善良的渔民,住在雅茅斯海边一座用破船改成的小屋里,与收养的一对孤儿(他妹妹的女儿爱弥丽和他弟弟的儿子海穆)相依为命,大卫和他们一起过着清苦和睦的生活。

大卫回家后,后父常常责打他,并且剥夺了他母亲对他的关怀和爱抚。母亲去世后,后父立即把不足10岁的大卫送去当洗刷酒瓶的童工,让他过着不能温饱的生活。他历尽艰辛,最后找到了姨婆贝西小姐。

贝西小姐生性怪僻,但心地善良。她收留了大卫,让他上学深造。大卫求学期间,寄宿在姨婆的律师威克菲尔家里,与他的女儿安妮斯结下情谊。大卫中学毕业后外出旅行,邂逅童年时代的同学斯提福兹。两人一起来到雅茅斯,访问辟果提一家。已经和海穆订婚的爱弥丽经受不住阔少爷斯提福兹的引诱,竟在结婚前夕与斯提福兹私奔国外。辟果提痛苦万分,发誓要找回爱弥丽。

大卫回到伦敦,在斯本罗律师事务所任见习生。他从安妮斯口中获悉,威克菲尔律师落入诡计多端的希普所设计的陷阱,处于走投无路的境地。这使大卫非常愤慨。但这时,大卫堕入情网,爱上斯本罗律师的女儿朵拉。他俩婚后生活并不理想,因为朵拉是个容貌美丽、但头脑简单的“洋娃娃”。姨婆也濒临破产。这时,大卫再次遇见他当童工时的房东密考伯,密考伯现在是希普的秘书。密考伯经过激烈的思想斗争,揭露了希普陷害威克菲尔并导致贝西小姐破产的种种阴谋。在事实面前,希普只好伏罪。后因他案并发,被判终身监禁。贝西小姐为了感谢密考伯,送他一笔资金,使他在澳大利亚发财致富,事业上取得成功。

与此同时,辟果提多方奔波,终于找到了被斯提福兹抛弃后沦落在伦敦的爱弥丽,决定将她带到澳大利亚,重新生活。启程前夕,海上风狂雨骤,一艘来自西班牙的客轮在雅茅斯遇险沉没,桅杆上攀着一个濒死的旅客。海穆不顾自身危险,下海救他,不幸被巨浪吞没。当人们捞起他的尸体时,船上那名旅客的尸体也漂到岸边,原来是诱拐爱弥丽的斯提福兹!爱弥丽怀念海穆,去澳大利亚后在劳动中寻找安宁,终身不嫁。

最终大卫成了一名作家。朵拉却患了重病,在辟果提去澳前夕离开人世。大卫满怀悲痛,出国旅行,其间,安妮斯始终与他保持联系。当他三年后返回英国时,发觉安妮斯始终爱着他。他俩终于结成良缘,与姨婆贝西和女仆辟果提愉快地生活在一起。

“我”经历了哪些事?(以我为叙述角度)

“我”到货行做童工

“我”入住米考伯家

“我”搬离米考伯家

梳理内容,概括情节

速读文本,梳理情节

序幕(1-5段):“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工

开端(6-23段): 米考伯先生邀请“我”做他的房客

发展(24-44段):米考伯一家被人催债,靠典当度日

高潮(45-51段):米考伯一家入住监狱

结局(52-54段):“我”有了新的住所,米考伯先生

度过最危急的关头

线索:“我”的所见所闻

节选部分,米考伯一家的遭遇是“我”搬去他家之后展现出来的,“我”是小说的线索。

小说线索

“我”是小说的线索人物,是主要人物“米考伯先生”故事的叙述者和见证者, 作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,以“我”(第一人称)的视角为读者塑造了一个爱慕虚荣又乐观仁慈的人物形象,交代出必要的内容。

叙述人称 优点 缺点

第一人称(有限视角) 拉近与读者的距离,使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情

第二人称(有限视角) 强制性地把读者拉进了故事中,使读者觉得有点奇怪

第三人称(全知视角) 第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活

叙述视角

必备知识

局限于个人所见,造成叙述的主观性,且易局限于叙述的时态,不便于对广阔历史主题的叙述。

第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流

叙述者对作品中人物及其命运,对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来,剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

①“我”是小说的线索,以“我”的见闻串起故事情节,使故事情节更加紧凑、集中。作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个儿童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容;

②小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历,增强了故事的真实性,使叙述更有说服力;

③便于揭示主人公的深层心理。拉近了小说主人公与读者的距离,让读者走进小说主人公的世界,产生强烈共鸣;

④小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识。

独特的视角:小说以第一人称叙述,有什么好处

主旨

情节

情节

人物/读者

儿童视角

儿童视角要求小说借助于儿童的眼光或口吻来讲述故事,故事的呈现过程具有鲜明的儿童思维的特征。之所以要用儿童视角,是因为儿童视角有着许多成人视角无法达到的优越。总结概括来讲,主要有以下几个方面:

(1)儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;

(2)儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;

(3)儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”;

(4)儿童的好奇心推动情节的发展;

(5)儿童视听下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;

(6)用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,直扣人心;

(7)具有童真童趣和诗意美,吸引读者的阅读兴趣,引人深思;

……

深入探究

2.这篇选文以一个儿童的视角进行讲述有何好处?

①增添了本文的真实性和可信度;

②有利于突出本文“成长”的主题;

③语言质朴平实,通俗易懂,且纯朴真挚;

④以一个儿童的视角去旁观成年人生活的艰辛,运用陌生化手法,更能突出主题;

⑤使作品增添一种童真童趣和诗意美,从而吸引读者的阅读兴趣;

⑥使读者重新审视自己的故事,从而引人深思。

鲁迅:《从百草园到三味书屋》

莫言:《透明的红萝卜》

狄更斯:《双城记》

马克·吐温:《汤姆·索亚历险记》

儿童视角和成人视角交替使用

作品从儿童的视角观察描写生活,使“童年”更加生动,充满童趣。

另一方面,作家又偶尔以成人的视角评点生活,使作家笔下所写的文字含义更清晰更深刻,更富有思想性和哲理性。

深入探究

3.这篇选文以一个回忆的视角进行讲述有何好处?

高中选择性必修上册节选的《大卫·科波菲尔(节选)》采用的是第一人称叙事视角进行叙述的。而这里的第一人称叙事视角又可以被分为成年的“我”追忆往事的视角和儿童的“我”正在经历事件的视角,可以说前者是一种外视角,有着全知的特点(这种全知是相对于儿童体验视角的限知而言的);后者属于内视角,有着限知的特点。成年的“我”的视角有着明显的“记忆”性质,而儿童的“我”的视角则更具有“视觉”性质。

儿童视角:制造悬念、创设戏剧性效果。

运用成年回忆视角:大量的引述语和引号的使用,就延缓了叙事的“速度”,打断了叙述的“自然语流”,这种“延缓”与“打断”恰恰赋予了儿童视角的“我”更多的“观察”时间,增强文本的真实性;同时,直接引语的“直接性”与“生动性”,对于“陌生人”米考伯形象的塑造起到了“强化”与“强调”的作用,呈现了文本幽默讽刺的叙述态度。

深入探究

3.这篇选文以一个回忆的视角进行讲述有何好处?

我们知道成年的“我”回顾往事的视角与儿童感知、经历的“我”构成了一种对比:前者洞悉事件的真实情况;后者却毫不知情,被蒙在鼓里。如果将这里限知的儿童视角全部用全知的成年视角替换,即从一开始就直接交待那个“陌生人”就是米考伯,那么该叙事单元的“制造悬念、创设戏剧性效果的作用”就会被弱化。同样地,这两种不同的“我”,在不同的历史时期对同一事件是有着不同程度的认知的,是可以构成“成熟”与“幼稚”的对比的。但是,这里的“幼稚”并非一种贬义词,而是强调要符合儿童的心理认知特征的“真实”。正是这种“幼稚”又赋予了文本的“童趣”与“幽默感”。

两种叙述视角和叙述眼光本身就形成了一系列的对比,即“洞悉实情”与“被蒙在鼓里”,“成熟”与“幼稚”,“理性”与“感性”……而我们就可以通过有效地把握这些对比对人物形象的塑造、情节结构的设置、主题思想的呈现等方面的作用,来深入地走进文本。

动物视角

(1)以动物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣;更客观冷静真实;

(2)动物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;

(3)动物非人类,可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;

(4)突出了作者要真正表达的主题思想。

老头听不见老太婆的声音,他急了,仔细地看看周围,也不见人影。他这才明白,老太婆丢了。他责备自己太粗心,边掉转车头,折回去寻找。

马听见老头呼唤老太婆,已经明白了。尽管它已经累得眼花缭乱了,还是加快了步伐。可是老头还是嫌它走得慢,他没有鞭子,就下车折了一根柳条,不停地抽它。马虽然疼痛难耐,但仍闷着头,拼命快走。老头子并不领情,心急火燎地持续抽它。

大约走了四里路,他们发现了老太婆,她横躺在路上。老头叫了一声:“你怎么睡在路上了,吓死我了。”

马满身是汗,疼痛难忍,四条腿没有一条不在打哆嗦。它不像老头子那么乐观。

果然……一块这么不起眼的石头就要了她的命,老头子想不明白。她落地后是不是呼唤他了?可惜他耳朵不如年轻时灵便了,而且马车一旦走起来,听到的只是马蹄声。他这样一想,就有些怨恨马了。

而马呢,也走得心事重重。它在责备自己。一定是因为它走路不如以往利索,腿常常抖一下,车也随之颠簸一下,相必她就是这么被颠倒地上的。而且,在拉扯的过程中少了分量,它应该有所觉察的,可它什么也没有察觉到。它是个废物了。马觉得自己最好就此不要吃草了,就这么晚结算了。

老马就在那一天水草未尽,老头子也是粒米未食……

(节选自迟子健《一匹马两个人》有删减)

除使用传统叙事视角外,小说还刻意选取了“马”的视角。从“马”的视角叙事,有什么作用?请简要分析。

答:

①把马人格化,马的心理活动与人的心理活动相结合,更好地推动情节发展、强化情感;

②用“马”这一新的视角重新审视人们熟悉的世界,给人以新奇的阅读体验。“马”的视角与传统视角相结合,互为补充印证,增强了小说的表现力。

女性视角

(1)以女性敏锐的观察力,情感更加细腻,引人入胜;

(2)以其母性情感笔触,表达对弱者的同情,怜悯的情怀。或以女性口吻表达对强权的反抗,对自由的渴望;

(3)塑造了xxx女性形象,以其xxx的心理,展示心路历程,推动情节的发展。

答题方法:文本例句+人物描写方法+效果及刻画的人物形象

心理描写

神态描写

形象/性格

分析人物

主要人物关系图

大卫·科波菲尔

贝西姨婆

克拉拉

谋德斯通

及其姐姐

佩葛蒂

及其家人

克里克尔

梅尔

斯蒂福斯

艾米丽

爱格尼丝

威克菲尔

希普

朵拉

米考伯

及其家人

全文花了大量篇幅塑造米考伯夫妇形象,请你从文章找出相关语段,概括人物性格特征。

要求:

1、找出经典语段

2、点明描写手法

3、概括性格特征

分析人物,感悟成长

肖像描写

第6段:“他身穿褐色外套,黑色马裤,黑色皮鞋,脑袋又大又亮,没有头发,光秃得像个鸡蛋,他的大脸盘完全对着我。他的衣服破旧,但装了一条颇为神气的衬衣硬领。他手里拿着一根很有气派的手杖,手杖上系有一双已褪色的大穗子,他的外套的前襟上还挂着一副有柄的单片眼镜……什么都看不见的。”

长相滑稽、爱慕虚荣、讲究排场

语言描写

第16段:“我的印象是,”米考伯先生说,“你在这个大都市的游历还不够广,要想穿过这座迷宫似的现代巴比伦,前往城市路,似乎还有困难---简而言之,”说到这儿,米考伯又突然露出亲密的样子,“你也许会迷路---为此,今天晚上我将乐于前来,以便让你知道一条最为便捷的路径。”

热心善良、言谈幽默、

说话爱拿腔拿调

米考伯先生详细给我介绍地址,设身处地地替“我”着想,多次“露出亲密的样子”。

动作描写

第21段:他便戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出来。离开账房后,他还哼起了一只曲子。

第32段:“遇到这种时候,米考伯先生真是又伤心又羞愧,甚至悲惨得不能自制,用一把剃刀做出抹脖子的动作来(这是有一次他太太大声尖叫起来我才知道的)。可是在这过后还不到半个小时,他就特别用心地擦亮自己的皮鞋,然后哼着一支曲子,摆出比平时更加高贵的架势走出门去。”

绅士派头神气十足

不折不扣的乐天派

米考伯先生是世界文学中的一个典型形象,“米考伯”甚至作为一个单词被收人普通的英语词典中,被称为“米考伯主义”意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”,可见这个人物塑造之成功,其影响之大。

人物形象

小结特点

米考伯先生是一个经济窘迫、热心善良、乐观积极的“慈父”形象,但又是一个爱慕虚荣、喜欢讲究排场、债多不愁、乐天知命、不切实际、的底层负债者的滑稽形象。

米考伯主义

米考伯这种“债多不愁,乐知天命”成了文学中的典型。这种性格被称为“米考伯主义”,“米考伯”被收进了英语词典,意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”。

茨威格(奥地利小说家、诗人、剧作家)在《三大师传》中评论说:狄更斯总是强调他的人物的特征,他从物镜里把特征转变成增强的特征、漫画的特征;英国小说家福特斯《小说面面观》说道:可以用一句话概括人物特性,具有十分明显的类型化特点,这类人物叫做“扁平人物”。

思考:相对于“圆形人物”,扁平人物的塑造有何优劣之处?

“扁平人物”与“圆形人物”

英国现代小说家、批评家福斯特将小说中的人物分为两类:“扁平人物”和“圆形人物”。

扁平人物——是“基于某一种单一的观念或品质塑造而成的”,性格简单、静止;

圆形人物——更类似于现实中的人,性格复杂且变化发展。

扁平人物称为性格人物,而现在有时被称作类型人物或漫画人物。指人物“只具备一种气质,甚至可以用一个句子表达出来”,性格固定,不受环境的影响;环境的变动只会更显示出其性格的一成不变,扁平人物有两大长处:一是容易辨认,二是容易记忆。

圆形人物是指人物性格比较丰满,表达出了人物的复杂性和多面性。

必备知识

—— 米考伯太太生活艰难、不切实际(不务实)、不懂持家、爱慕虚荣、喜欢享受,但是善良,不贪小便宜,对米考伯不离不弃。她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

分析人物,感悟成长

2.简要概括米考伯太太的形象特点。

米考伯夫妇

爱慕虚荣

喜欢享受

不切实际

真挚善良

乐观向上

代表着当时底层人民的道德品质和纯真人性。

“我”对米考伯夫妇的态度,又是怎么去表现这种态度的?

品味探究

作者同情他们的遭遇,但又对他们的弱点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了置于读者面前的悲剧感。

在现实反差中形成较大的喜剧效果。

赋予人物以盲目乐观精神。

对大卫影响最大、最深远的是谁?

次要人物作用

“永远不要在任何事上卑劣,永远不要作假,永远不要残忍。免除这三种罪恶,我可以永远对你怀抱希望。”

--贝西姨婆

自信、真诚、善良

贝西姨婆对大卫的一生有哪些方面的影响?

(1)思想人格上:

贝西姨婆要求大卫恪守履行这一人生箴言,她自己也始终践行着这句箴言,言传身教,一直影响并指引着大卫健康成长。大卫正确的是非观念和健全人格是在姨婆的帮助下确立起来的。

(2)生活上:

①收留了大卫并细心照顾,关怀备至;提供良好的学习条件,送大卫去伦敦好的学校读书;

②毕业后,她又出钱让大卫去旅游,开阔眼界;

③在大卫谋职时,拿出积蓄为他某得律师事务所见习生的位置。在贝西姨婆的抚养及爱护下,大卫健康成长并一步步地走向成功。

(3)情感上:

大卫既需要温暖的爱抚来补偿他失掉的母爱,同时也需要安全和智慧补偿他失掉的父爱。贝西姨婆就担当了这个角色。关心大卫的感情生活:

①疼惜与宠爱朵拉

②暗中促成大卫和爱格妮斯的婚事。

贝西姨婆对大卫的一生有哪些方面的影响?

大卫的成长

他是个遗腹子,

继父是个凶残、贪婪的商人,

大卫受尽虐待,

母亲被折磨死后,

继父把他送去当童工。

大卫历尽千辛万苦……

终于成为一位有成就的作家。

“我”的成长变化:

初到货行

充满抵触,

感到屈辱

在货行开始工作

内心孤独, 默默忍受痛苦

工作受到肯定

渴望得到建议、鼓励、帮助和支持

米考伯先生遇到困难

同情

痛苦加深

每周六晚上

高兴,感到精神富足

搬家后

放下重压,

平淡接受生活

分析人物,感悟成长

3.主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象?

“我”的性格特点:

(1)“我”孤苦伶仃、痛苦寂寞、渴望温情。

(2)“我”善良真诚、珍视友情、富有同情心。对处于困境中的米考伯夫妇感到同情,愿意听米考伯太太的诉苦,愿意掏出自己的工资来帮助米考伯夫妇;乐于被米考伯太太指使去帮忙典当餐具;前去探视监狱中的米考伯先生,并租了附近的房子和他们共患难。

(3)“我”积极进取,努力坚强。做童工虽然辛苦,但是都坚持下来了,并将这奇特的经历和悲惨的事件撰写成文,创造出自己想象的世界。

技法探究——人物漫画法

人物漫画法

漫画是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征的方法来达到强烈的讽刺效果。

在描写人物肖像时,有时对人物的某一特点进行夸张描写,以充分反映人物的性格特点,往往能得到意想不到的效果。采用人物漫画法时,要注意夸张得适当、合理,这样读者看了才有真实感。人物漫画一般用于对人物的贬斥或讽刺。

作业布置

请运用漫画式手法,描写一个人的外貌。100字左右。

吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

——鲁迅《故乡》之描写杨二嫂

点评:自私、油腔滑调的市侩杨二嫂的漫画像;脸“灰黄”而有“很深的皱纹”,眼“周围都肿得通红”,头戴“破毡帽”,那“像是松树皮”的手“又粗又笨而且开裂”的衰老麻木的闰土的漫画像。这些都是漫画描写的杰作。

最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知起于何时的癞疮疤。这虽然也在他身上,而看阿Q的意思,倒也似乎以为不足贵的,因为他讳说‘癞’以及一切近于‘赖’的音,后来推而广之,‘光’也讳,‘亮’也讳,再后来,连‘灯’‘烛’都讳了。

——鲁迅《阿Q正传》

点评:鲁迅先生抓住阿Q外形上最引人注目的、最富幽默色彩的特征——头上的癞疮疤,以诙谐的语言进行了夸张的描写。为读者展现了一幅幽默的漫画。

经典示例

经典示例

作业布置

大卫·科波菲尔(节选)

狄更斯

第2课时

环境描写包括自然环境描写与社会环境描写。

自然环境描写:指的是对人物活动的时间、地点、季节、气候、以及景物等的描写。

社会环境描写:指的是对特定的时代背景及人物生活环境(人与人之间的关系)的描写。

小说中的环境描写具有什么作用?

温故而知新●

分析环境,体会作用

(1)从社会背景本身:交代故事发生的时间、地点、节令,交待时代背景,暗示社会环境。

(2)从自然环境本身:渲染气氛,突出……环境特点,营造……意境,奠定情感基调。

(3)从人物角度:①暗示心情 体现人物内心活动

②烘托或反衬人物形象

(4)从情节角度:推动了故事情节的发展,为下文做铺垫。

(5)从主题角度:揭示、暗示或升华文章的主题。

(6)激发读者的阅读兴趣。

环境描写的作用

看——写了什么环境(有何特点?)

想——环境成因?(根源)

挖——塑造这样的环境反映了作者什么样的情感态度?

鉴赏技巧

划出文中有关环境描写的语句,讨论并分析这些环境描写的作用。

(1) 对货行的描写

a.自然环境方面:交代了“我”当时工作的地方环境恶劣:外部狭窄、泥泞;内部破败不堪,腐臭难闻。

b.人物方面:衬托了人物当时灰暗的心境,反映了人物悲惨的遭遇。

c.社会环境方面:现了当时英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,揭露了盛世下的阴暗面,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径,体现了作者对英国童工制度的指责,严重侵犯了人权,不合人道。

d.主旨方面:揭示社会差异的悬殊,社会问题的日益显现,昭示着建立健全社会保障体系的重要性。表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境描写

脏乱的环境,浓缩的时代

(2) 对米考伯住宅的描写

a.环境方面:破破烂烂”、“全部空空”突出了米考伯先生一家生活的窘境。

b.情节方面:推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。

c.人物方面:也从侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象。

环境描写

(3) 对监狱的描写

A.环境:突出了监狱的简陋

B.人物:米考伯先生入狱,“我”前去探监,突出了“我”的善良和对友情的珍惜。

C.主旨:歌颂和赞扬了建立在善良正直的人性光辉之上的人道主义,强调“仁爱”的复归,大卫便是作者人道主义精神的具体体现。

环境描写

本文节选部分描述了货行、米考伯家、监狱等环境。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的环境,揭示了19世纪英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性,表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境归纳

①在人物的塑造上,狄更斯始终认为处于受压迫地位的普通人,其道德情操远胜于那些统治者、压迫者。

基于这种信念,作品塑造了不同阶层的典型人物,特别是劳动者的形象,通过美与丑的鲜明的对比,使美的更美,使丑的更丑,表现了作者对弱小者的深切同情。

②当然,这种强烈的对比还反映着狄更斯本人的道德观:“善有善报,恶有恶报”, 小说最后以一切圆满的结局,表现了作者这一贯思想——善恶必报。

③小说还处处体现民主思想,作者企图通过大卫·科波菲尔的最后成功鼓舞人们保持对生活的信心,极力培养读者的人道主义观点。

④狄更斯希冀以这样的道德观来改造社会,消除人间罪恶,这是他的局限性所在。

小说主旨:民主思想,善恶必报。

狄更斯的笔在揭开社会不堪的伤疤的同时也点亮了人性的希望灯火。他让我们在惨淡无奈的社会现实之下依然保存人性的美好。小说中人性的真善美恰如暖阳一样照耀着黑暗的大地。

(1)从人物形象上:作品主要描写了他从孤儿成长为一个具有人道主义精神的资产阶级民主主义作家的过程。他善良,诚挚,聪明,勤奋好学,有自强不息的勇气、百折不回的毅力和积极进取的精神,在顺境中加倍努力,在逆境中满怀信心,终于获得了事业上的成功和家庭的幸福。在这个人物身上寄托着狄更斯的道德理想。

(2)从现实意义上:大卫·科波菲尔无疑倾注了作者的全部心血。不论是他孤儿时代所遭遇的种种磨难和辛酸,还是他成年后不屈不挠的奋斗,都表现了一个小人物在资本主义社会中寻求出路的痛苦历程。经历了大苦大难后尝到人间幸福和温暖的大卫,靠的是他真诚、直率的品性,积极向上的精神,以及对人的纯洁友爱之心。狄更斯正是从人道主义的思想出发,暴露了金钱的罪恶,从而揭开“维多利亚盛世”的美丽帷幕,显现出隐藏其后的社会真相。

塑造大卫“孤儿”这一人物形象有何意义?读完有怎样的感悟?

我们要学习大卫这种坚持坚韧、奋发向上、刻苦努力的精神,不管遇到多少困难,都要拥有乐观的心态,不逃避,勇敢坚强的去面对,只有这样,我们才能成为那逆风飞翔的蝶,其实成功离我们并不遥远,只要坚持追求,总能将他捉住,今后不管遇到什么困难,我们一定要以大卫为榜样,做一株看似柔弱,但历经风雨永不弯曲的青竹。

学习·启示

大

卫

·

科

波

菲

儿

素材应用

将苦难熬成一剂解忧良方

苦难的生活谁也不愿意遭遇,但是在你靠别人之手和依赖别人智慧生活的时候,你是没有选择的。“我整个身心所忍受的悲痛和屈辱史如此巨大,即便到了现在,我已出了名,受到别人敬爱,生活愉快,在睡梦中我仍然忘掉我有爱妻和娇女,甚至忘掉自己已成人,好像又孤苦伶仃地回到那段岁月中了。”

你可能被苦难摧毁,梦想毁灭;也可能从苦难生活中攫取营养,使其成为筑造他日辉煌的一种独特源泉。

狄更斯少年时代遭遇的苦难生活,在他的心中灼下了一辈子的伤痛,但也给他带来文学上的创造力。想想他作品中塑造过多少儿童人物,他那仁慈的心灵、柔和的感情,对于家庭幸福生活的描绘,这些都跟他的过往生活不无关系。比如我和米考伯夫妇家的交往,反映了底层人的悲惨遭遇,以及彼此间的患难与共、亲密温情。

【素材引用】

适用主题:人的主观能动性、环境对人格的影响、教育的重要性等,如2014年四川卷《人只有站起后世界才属于他》。

示例:

马克思有句话颇有意思,说的是人创造环境,环境同样也创造人。

先不论个人如何影响一个社会,人从呱呱落地之初就已经开始经受外界对自己的各种试探与磨砺了。只是,一个相似的环境也有可能塑造出不同的人生。这或许是因为有人忌惮生活的巨力,而有人却能把自己的主观能动性发挥到极致;或许是因为有人不幸地失去有心人的引导,而有的人却意外地捕捉到了人生灯塔的指引。总而言之,你是否能活出像狄更斯笔下大卫·科波菲尔那样的美好结局,不在运气,在你自己。

示例:

还记得东野圭吾的《白夜行》书背有这么一句话:“我的天空里没有太阳,总是黑夜,但并不暗,因为有东西代替了太阳……凭借着这份光,我便能把黑夜当成白天。”这句话给人的质感,正如语句中的内涵一样,像温暖的太阳,照亮了每个人心中那片大小不一的灰暗地带。无论是过往还是当下,我们的社会和个人生活都或多或少存在让人无奈唏嘘的阴暗不堪。只是,在暗夜里依旧能怀抱希望,或许正是人类的珍贵品质。如此,我们才能像狄更斯的《大卫·科波菲尔》所表达的那样,看到何为光明驱散黑暗,何为以积极之心传递暖心正能量。