2.2《红烛》课件(共18张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛》课件(共18张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 11:38:42 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

红 烛

闻一多

教学目标

语言建构与运用

了解新诗发展历程,了解闻一多和诗歌创作背景;反复诵读诗歌。

思维发展与提升

了解诗中比喻、拟人、象征手法的具体寓意,欣赏在诗歌的意象中所创造 的艺术效果。

审美鉴赏与创造

品味诗中关键词语,深入理解诗意诗情,更好地欣赏诗句。

文化传承与理解

学习诗人献身祖国,甘愿自我牺牲的爱国精神。

新诗概述

新诗,指五四运动前后产生的、有别于古典、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。

新诗初创阶段的努力,以废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感为主要内容。因此,当时也称新诗为“白话诗”“白话韵文”“国语的韵文”(钱玄同《〈尝试集〉序》、胡适《谈新诗》、康白情《新诗底我见》)。1917年2月,《新青年》2卷6号刊出胡适的白话诗词8首,是中国新诗运动中出现的第一批白话新诗。第一本用白话写的诗集是胡适的《尝试集》(1920)。而最早从思想艺术上显示一种崭新面貌,并为新诗地位的确定做出重大贡献的,是郭沫若的《女神》(1921)。

新诗在建立和发展过程中,受到外国诗歌较大的影响。这对新诗艺术方法的形成起了积极的作用。许多诗人在吸取中国古典诗歌、民歌和外国诗歌有益营养的基础上,对新诗的表现方法和艺术形式,进行了多方面的探索,产生了现实主义、浪漫主义、象征主义多种艺术潮流,出现了自由体、新格律体、十四行诗、阶梯式诗、散文诗等多种形式。众多诗人的探索和一些杰出诗人的创造,使新诗逐渐走向成熟和多样化。从五四运动以来,新诗一直成为中国现代诗歌的主体。

早期新诗主要流派有湖畔派、新月派、象征派、现代派、七月派、九叶派等,代表诗人有郭沫若、徐志摩、闻一多、穆旦、艾青等;新中国成立后,新诗流派主要有朦胧诗派、第三代诗群、中间代诗群、七十后诗群、口语诗派、新学院诗派、等,代表诗人有北岛、海子、顾城、舒婷、食指等。

作者简介

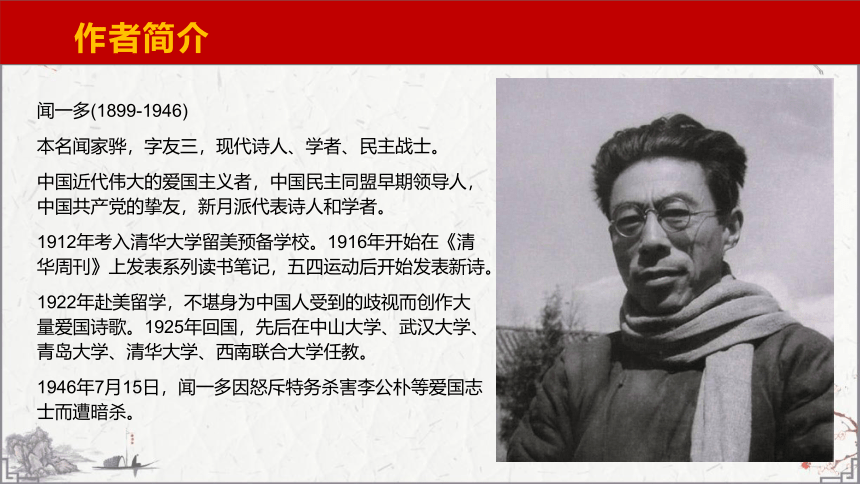

闻一多(1899-1946)

本名闻家骅,字友三,现代诗人、学者、民主战士。

中国近代伟大的爱国主义者,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记,五四运动后开始发表新诗。

1922年赴美留学,不堪身为中国人受到的歧视而创作大量爱国诗歌。1925年回国,先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联合大学任教。

1946年7月15日,闻一多因怒斥特务杀害李公朴等爱国志士而遭暗杀。

他的诗歌表现了对帝国主义和反动军阀的痛恨,表达了对祖国和人民命运的深切关注。著有诗集《红烛》(1923)、《死水》(1928)等,表现对祖国深挚的情感,对黑暗现实的憎恶和抗议。

闻一多在《诗的格律》中提出“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。具体而言,“音乐美”强调“有音尺、有平仄,有韵脚”;“绘画美”强调词藻的选择要秾丽、鲜明,有色彩感;每一句诗都可以形成一个独立存在的画面。“建筑美”强调“有节的匀称,有句的均齐”。其主要目的是在诗的内容和诗的格式上都拥有美。

写作背景

1922年,闻一多赴美留学,先是专心作画,已初有成就。然而,仍念念不忘对文学的深情,加上寂寞的异国生活和消魂的思乡之情,激发了他的创作冲动,创作了大量的爱国诗篇。

1923年,闻一多第一部诗集《红烛》出版。《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对资本主义社会的失望和愤恨,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情;同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

题目解说

红烛,即红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前、洞房内。

这是一首咏物诗。

咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的原望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣

诵读感知

1、李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用

“蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,

诗的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

2、全诗共九节,可以分为几部分?每部分的主要内容是什么?

答案 可分为四部分。

第一部分(第1节):赞美烛之红,吐露诗人心曲。

第二部分(2~4节):先困惑于红烛之燃烧,再找到其燃烧的理由,

希望它尽情燃烧,赞美了红烛的牺牲精神。

第三部分(5~8节):既感伤于烛泪,又希望为创造光明不停地流泪。

第四部分(第9节):赞美红烛精神。

深入品读

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。

简析“红烛”这一意象的内涵。

答案 红烛就是诗人的化身,凝结着诗人灼热而复杂的爱国精神,烛之红是诗人赤诚的象征。红烛燃烧自己,象征诗人为祖国牺牲奉献的精神。红烛流泪,代表着诗人内心为不能很好地报效祖国、打破黑暗的伤感,决心用自己的痛苦去创造祖国的光明。

深入品读

这首诗运用了哪些修辞手法?举例赏析。

呼告 诗歌的每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,形成了浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,加强感染力,并引起读者强烈的情感共鸣。

反复 第二节说“一误再误”,第三节又说“不误,不误”“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;“不误,不误”用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答,相形之下,更强烈地表现了认识的根本转变,包含着对先前自作聪明的惭愧,由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人彻悟了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利己主义哲学完全对立的一种新的人生观。

比喻 第二节运用了比喻,诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂。

拟人 第五节运用了拟人,把“红烛”当作人来写,揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

引用 诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子,领导全篇。“蜡炬成灰泪始干”一句表达的是彼此忠贞不渝、海誓山盟,是坚贞爱情的写照。由于时代背景和诗人的创作心志不同,闻一多赋予了新的思想情感,即托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。引子具有提纲挈领的作用,让诗人的情感有了统摄,全诗正是以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》引用李商隐的诗句,不仅是因为这句诗概括了全诗的主旨,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚人格。另外,引用李商隐的诗句还取得了客观上的另一种效果,即与全诗结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满。

抒情脉络

赞叹红烛的“红”——扬;

困惑于红烛式的自焚——抑;

振奋于红烛的创造能量——扬;

追问红烛的伤心流泪——抑;

欣喜于红烛的伟绩——扬;

掂量着“灰心”与“创造”各自的份量——抑;

红烛“收获”与“耕耘”——扬。

七次变化:四扬三抑的情绪起落

艺术特色

(1)抒情脉络清晰

本诗一共有9节。将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗的主体部分扣住“火”与“泪”,分两层展开抒情。最后一节归结到“莫问收获,但问耕耘”这一哲理上,将红烛精神归结为一种彻底奉献的人生哲学,表明了自己的人生宗旨。

(2)抒情方式多样。

每节都以“红烛啊”作为开头,用了呼告的修辞手法。诗人对红烛呼告,倾诉自己的所见、所思、所感,诗人将烛比作人,赋予红烛以人的思想感情。诗人面对红烛,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,或劝慰有加,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

(3)具有浓烈的浪漫主义和唯美主义色彩。

在表现手法上,诗人注重幻想和主观情绪的渲染,反复假用感叹词,强烈地表达了心中的情感。

在诗歌形式上,诗人注重诗歌的形式美和节奏感,注重其与诗中要表达的情感相适配,注重押韵格律。

闻一多所倡导的中国新诗的格律化、音乐性的主张在这首诗中有一定的体现。

诗歌主旨

本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。这首诗是一个伟大的爱国者的心声,他赤诚地热爱祖国,热爱人民,拯救世人的灵魂,结成快乐的果子。这表明作者的诗歌创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。

红 烛

闻一多

教学目标

语言建构与运用

了解新诗发展历程,了解闻一多和诗歌创作背景;反复诵读诗歌。

思维发展与提升

了解诗中比喻、拟人、象征手法的具体寓意,欣赏在诗歌的意象中所创造 的艺术效果。

审美鉴赏与创造

品味诗中关键词语,深入理解诗意诗情,更好地欣赏诗句。

文化传承与理解

学习诗人献身祖国,甘愿自我牺牲的爱国精神。

新诗概述

新诗,指五四运动前后产生的、有别于古典、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。

新诗初创阶段的努力,以废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感为主要内容。因此,当时也称新诗为“白话诗”“白话韵文”“国语的韵文”(钱玄同《〈尝试集〉序》、胡适《谈新诗》、康白情《新诗底我见》)。1917年2月,《新青年》2卷6号刊出胡适的白话诗词8首,是中国新诗运动中出现的第一批白话新诗。第一本用白话写的诗集是胡适的《尝试集》(1920)。而最早从思想艺术上显示一种崭新面貌,并为新诗地位的确定做出重大贡献的,是郭沫若的《女神》(1921)。

新诗在建立和发展过程中,受到外国诗歌较大的影响。这对新诗艺术方法的形成起了积极的作用。许多诗人在吸取中国古典诗歌、民歌和外国诗歌有益营养的基础上,对新诗的表现方法和艺术形式,进行了多方面的探索,产生了现实主义、浪漫主义、象征主义多种艺术潮流,出现了自由体、新格律体、十四行诗、阶梯式诗、散文诗等多种形式。众多诗人的探索和一些杰出诗人的创造,使新诗逐渐走向成熟和多样化。从五四运动以来,新诗一直成为中国现代诗歌的主体。

早期新诗主要流派有湖畔派、新月派、象征派、现代派、七月派、九叶派等,代表诗人有郭沫若、徐志摩、闻一多、穆旦、艾青等;新中国成立后,新诗流派主要有朦胧诗派、第三代诗群、中间代诗群、七十后诗群、口语诗派、新学院诗派、等,代表诗人有北岛、海子、顾城、舒婷、食指等。

作者简介

闻一多(1899-1946)

本名闻家骅,字友三,现代诗人、学者、民主战士。

中国近代伟大的爱国主义者,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记,五四运动后开始发表新诗。

1922年赴美留学,不堪身为中国人受到的歧视而创作大量爱国诗歌。1925年回国,先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联合大学任教。

1946年7月15日,闻一多因怒斥特务杀害李公朴等爱国志士而遭暗杀。

他的诗歌表现了对帝国主义和反动军阀的痛恨,表达了对祖国和人民命运的深切关注。著有诗集《红烛》(1923)、《死水》(1928)等,表现对祖国深挚的情感,对黑暗现实的憎恶和抗议。

闻一多在《诗的格律》中提出“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。具体而言,“音乐美”强调“有音尺、有平仄,有韵脚”;“绘画美”强调词藻的选择要秾丽、鲜明,有色彩感;每一句诗都可以形成一个独立存在的画面。“建筑美”强调“有节的匀称,有句的均齐”。其主要目的是在诗的内容和诗的格式上都拥有美。

写作背景

1922年,闻一多赴美留学,先是专心作画,已初有成就。然而,仍念念不忘对文学的深情,加上寂寞的异国生活和消魂的思乡之情,激发了他的创作冲动,创作了大量的爱国诗篇。

1923年,闻一多第一部诗集《红烛》出版。《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对资本主义社会的失望和愤恨,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情;同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

题目解说

红烛,即红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前、洞房内。

这是一首咏物诗。

咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的原望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣

诵读感知

1、李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用

“蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,

诗的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

2、全诗共九节,可以分为几部分?每部分的主要内容是什么?

答案 可分为四部分。

第一部分(第1节):赞美烛之红,吐露诗人心曲。

第二部分(2~4节):先困惑于红烛之燃烧,再找到其燃烧的理由,

希望它尽情燃烧,赞美了红烛的牺牲精神。

第三部分(5~8节):既感伤于烛泪,又希望为创造光明不停地流泪。

第四部分(第9节):赞美红烛精神。

深入品读

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。

简析“红烛”这一意象的内涵。

答案 红烛就是诗人的化身,凝结着诗人灼热而复杂的爱国精神,烛之红是诗人赤诚的象征。红烛燃烧自己,象征诗人为祖国牺牲奉献的精神。红烛流泪,代表着诗人内心为不能很好地报效祖国、打破黑暗的伤感,决心用自己的痛苦去创造祖国的光明。

深入品读

这首诗运用了哪些修辞手法?举例赏析。

呼告 诗歌的每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,形成了浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,加强感染力,并引起读者强烈的情感共鸣。

反复 第二节说“一误再误”,第三节又说“不误,不误”“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;“不误,不误”用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答,相形之下,更强烈地表现了认识的根本转变,包含着对先前自作聪明的惭愧,由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人彻悟了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利己主义哲学完全对立的一种新的人生观。

比喻 第二节运用了比喻,诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂。

拟人 第五节运用了拟人,把“红烛”当作人来写,揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

引用 诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子,领导全篇。“蜡炬成灰泪始干”一句表达的是彼此忠贞不渝、海誓山盟,是坚贞爱情的写照。由于时代背景和诗人的创作心志不同,闻一多赋予了新的思想情感,即托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。引子具有提纲挈领的作用,让诗人的情感有了统摄,全诗正是以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》引用李商隐的诗句,不仅是因为这句诗概括了全诗的主旨,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚人格。另外,引用李商隐的诗句还取得了客观上的另一种效果,即与全诗结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满。

抒情脉络

赞叹红烛的“红”——扬;

困惑于红烛式的自焚——抑;

振奋于红烛的创造能量——扬;

追问红烛的伤心流泪——抑;

欣喜于红烛的伟绩——扬;

掂量着“灰心”与“创造”各自的份量——抑;

红烛“收获”与“耕耘”——扬。

七次变化:四扬三抑的情绪起落

艺术特色

(1)抒情脉络清晰

本诗一共有9节。将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗的主体部分扣住“火”与“泪”,分两层展开抒情。最后一节归结到“莫问收获,但问耕耘”这一哲理上,将红烛精神归结为一种彻底奉献的人生哲学,表明了自己的人生宗旨。

(2)抒情方式多样。

每节都以“红烛啊”作为开头,用了呼告的修辞手法。诗人对红烛呼告,倾诉自己的所见、所思、所感,诗人将烛比作人,赋予红烛以人的思想感情。诗人面对红烛,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,或劝慰有加,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

(3)具有浓烈的浪漫主义和唯美主义色彩。

在表现手法上,诗人注重幻想和主观情绪的渲染,反复假用感叹词,强烈地表达了心中的情感。

在诗歌形式上,诗人注重诗歌的形式美和节奏感,注重其与诗中要表达的情感相适配,注重押韵格律。

闻一多所倡导的中国新诗的格律化、音乐性的主张在这首诗中有一定的体现。

诗歌主旨

本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。这首诗是一个伟大的爱国者的心声,他赤诚地热爱祖国,热爱人民,拯救世人的灵魂,结成快乐的果子。这表明作者的诗歌创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读