6.《记念刘和珍君》《 为了忘却的记念》(第2课时)课件(共22张PPT)统编版选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6.《记念刘和珍君》《 为了忘却的记念》(第2课时)课件(共22张PPT)统编版选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 18:02:31 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”

历史是公正的,只为一己私利而活着的人,会被历史的大浪冲走;那些活着是为了别人更好地活着的人,将在人民心中永生。年仅22岁的刘和珍,在“三一八”惨案中牺牲了,而她的名字,连同她的高尚精神,永远刻在了人民心中。下面就让我们再读课文,深入探究。

Πλατ ν

6 记念刘和珍君/鲁迅

*为了忘却的记念/鲁迅

第二课时

文/鲁迅

第二课时

梳理文章每一小节的内容

本文共分为七节:

第一节

介绍写作缘由,表达自己的哀痛之情,控诉段祺瑞执政府的暴行,痛斥走狗文人的阴险论调。

第二节

表达自己的无限愤慨,再一次说明写一点东西的必要。

第三节

回忆自己与刘和珍的交往,表达自己对刘和珍的由衷敬意。

第四节

写听到噩耗时的愤慨之情,揭露段祺瑞执政府的凶残和流言家的卑鄙。

第五节

记叙刘和珍的生平事迹和遇难经过。

第六节

阐述刘和珍等人死难的经验教训。

第七节

阐述刘和珍等人遇难的意义,表现她们为国捐躯的崇高伟大。

文本研读

任务一 :理解文章内容

读完第一、二节后,思考本部分写作的缘由,文中是否有提示性的语句?如何理解这句话?作者为什么一再强调?

文中具有提示性的语句是“有写一点东西的必要了”。这句话在文中出现了两次。

文本研读

任务一 :理解文章内容

“必要”何在呢?

其一是要悼念、祭奠遇害者刘和珍君,正如文中所言:“以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”

其二则在于唤醒庸人,因为“造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给暂得偷生,维持着这似人非人的世界”。鲁迅先生为了让人牢记这笔血债,唤醒国人打破这“非人的世界”也“觉得有写一点东西的必要了”。

文本研读

任务一 :理解文章内容

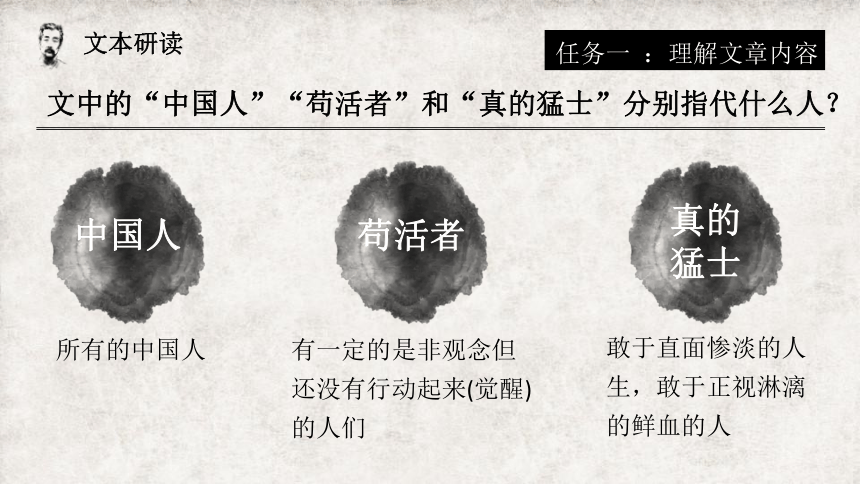

文中的“中国人”“苟活者”和“真的猛士”分别指代什么人?

中国人

所有的中国人

苟活者

有一定的是非观念但还没有行动起来(觉醒)的人们

真的

猛士

敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血的人

文本研读

任务一 :理解文章内容

如何理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者”这段文字?

“真的猛士”,指真正勇猛的革命战士;“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”指反动政府制造凶杀的这种黑暗现实。因此,第一句话可理解为:真正的革命者是敢于正视这种黑暗的现实。这两句话的含义可理解为:真正的革命战士,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实,以勇往直前、奋斗献身为最大的幸福。

文本研读

任务一 :理解文章内容

第三段中,“可是我实在无话可说……那里还能有什么言语?”这里,为什么无话可说呢?

“无话可说”是因为“所住的并非人间,这“并非人间”说明黑暗的社会现实压得人们喘不过气来。四十多个青年的血洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听。”连呼吸都有困难,又怎能说出话?这里,暗含了鲁迅对段执政府的愤怒与控诉,只能在“痛定之后”,以写文章来代替哭泣。

文本研读

任务一 :理解文章内容

“我平素想,……我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下”。这三句话中,指出了刘和珍“不为势利所屈”,并猜想她“总该是有些桀骜锋利的”,但是,鲁迅用“总该”一词,强调出乎意料。“她却常常微笑(始终微笑着),态度很温和”。这里两次写到“微笑”与“态度温和”,这样到底有怎样的表达效果?

文本研读

任务一 :理解文章内容

这里两次写到“微笑”与“态度温和”,这样到底有怎样的表达效果?

①深入刻画刘和珍的性格和形象,与反动派的阴险毒辣形成强烈的对比,造成强烈反差,突出艺术表现力和感染力,使人物形象更加鲜明。

②再次指出刘和珍人物形象:她是一个不为势利所屈,勇于反抗和斗争。“微笑”和“态度温和”则透出了她的善良与纯真,她的“虑及”说明她具有高度的责任心和使命感。这里阐明出刘和珍的形象之后与反动派的险毒构成艺术上的反差,是对反动派的强烈批判。

文本研读

任务一 :理解文章内容

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”如何理解这句话?

一般的民众,会从中国女子的英勇斗争、互相救助、虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价其牺牲的意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用,充满着感奋之情。

文本研读

任务一 :理解文章内容

第五部分中“中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”运用了什么修辞手法?请简要分析。

运用了反语的修辞手法。“屠戮妇婴”“惩创学生”并非“伟绩” “武功”,作者反话正说,旨在讽刺中外反动派的暴行。

▲革命团体和各校学生在北京大学三院举行“三一八死难烈士追悼大会”

文本研读

任务二 :赏析艺术特色

《记念刘和珍君》通篇燃烧着悲与愤的火焰——悲爱国青年之惨死,愤杀人者及其帮凶的残暴无耻。作者是如何将这两种情感最充分地传达出来,起到抒发悲愤之情、打动读者的目的的?

作者巧妙地运用了细节描写的手法,于细微处见真情。

反复细节。在第三、四、五部分中,一向惜墨如金的鲁迅先生居然四次用几近雷同的笔法写道“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。“微笑、

温和、和蔼”的刘和珍君何以是暴徒?更何至于无端在执政府门前喋血呢?作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来,使反动文人的所谓“暴徒”之说不攻自破,使刘和珍的形象更加鲜明感人。

再现细节。在第五部分中,作者细腻刻画,生动而又细致入微地再现了三位女性的死状。文章不厌其细地说“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这些语

句读来真如现场的目击,刽子手杀人的全过程乃至每一个动作,鲁迅先生都再现得精确之至。这些“再现细节”都是“血淋淋的”,将作者心中的万丈怒火点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,横眉冷对杀人者,直斥残酷无情的反动派。

以上两处细节描写,绝非偶然为之,显然是鲁迅先生的精心安排。尤令人赞叹不已的是作者虽有如此高超的妙手点染,却毫无斧凿痕迹,正可谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,于细微处见真情。

文本研读

任务三 :分析人物形象

类型 表达感情

第一类

第二类

第三类

本文中,作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?

文本研读

任务三 :分析人物形象

类型 表达感情

第一类

爱国青年(突出刘和珍,还提到杨德群、张静淑,扩大一点是“四十余被害的青年”、数百死伤者、请愿的群众)

本文中,作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?

沉痛悼念,赞颂尊敬——颂扬她们是“为了中国而死的中国的青年”,赞颂她们的勇毅,告诫人们斗争的方式,激励人们“更奋然而前行”

文本研读

任务三 :分析人物形象

类型 表达感情

第二类

第三类

反动势力包括段祺瑞执政府(或称“当局者”)、几个所谓学者文人(或称“有恶意的闲人”“流言家”)

本文中,作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?

控诉其暴行,痛斥其无耻谰言

处在中间状态的所谓“庸人”,鲁迅又称他们是“无恶意的闲人”

痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们“爆发”

拓展探究

作者在第六部分第一段写道:“至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。”从文字上看,作者对学生徒手请愿这一斗争方式并不赞成。你如何看待作者的这一观点?

拓展探究—参考答案

【观点1】我赞同作者的观点。因为徒手的学生面对的是一群武装的反动军警,学生前往请愿,只能是飞蛾投火。我认为学生爱国热情可嘉,但要讲究斗争策略。

【观点2】我不同意作者的观点。虽然斗争应讲究策略,但当时情况非常紧急,如果等策略想好,帝国主义的大炮早就打过来了。为了显示中国人民的反帝决心,使帝国主义的代理人段祺瑞执政府感受到人民的力量,作为进步思想代表的大学生走上街头,游行请愿,有何不可?我们不能因为敌人凶残而停止斗争!

迁移练笔

鲁迅先生曾经说过:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”鲁迅先生沉痛纪念的刘和珍、白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频,又何尝不是中国的脊梁呢?假如他们其中的一位要参与“中国的脊梁”评选活动,你会选谁?请为他(她)写一段推荐词。要求:至少运用两种修辞手法,200字左右。

“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”

历史是公正的,只为一己私利而活着的人,会被历史的大浪冲走;那些活着是为了别人更好地活着的人,将在人民心中永生。年仅22岁的刘和珍,在“三一八”惨案中牺牲了,而她的名字,连同她的高尚精神,永远刻在了人民心中。下面就让我们再读课文,深入探究。

Πλατ ν

6 记念刘和珍君/鲁迅

*为了忘却的记念/鲁迅

第二课时

文/鲁迅

第二课时

梳理文章每一小节的内容

本文共分为七节:

第一节

介绍写作缘由,表达自己的哀痛之情,控诉段祺瑞执政府的暴行,痛斥走狗文人的阴险论调。

第二节

表达自己的无限愤慨,再一次说明写一点东西的必要。

第三节

回忆自己与刘和珍的交往,表达自己对刘和珍的由衷敬意。

第四节

写听到噩耗时的愤慨之情,揭露段祺瑞执政府的凶残和流言家的卑鄙。

第五节

记叙刘和珍的生平事迹和遇难经过。

第六节

阐述刘和珍等人死难的经验教训。

第七节

阐述刘和珍等人遇难的意义,表现她们为国捐躯的崇高伟大。

文本研读

任务一 :理解文章内容

读完第一、二节后,思考本部分写作的缘由,文中是否有提示性的语句?如何理解这句话?作者为什么一再强调?

文中具有提示性的语句是“有写一点东西的必要了”。这句话在文中出现了两次。

文本研读

任务一 :理解文章内容

“必要”何在呢?

其一是要悼念、祭奠遇害者刘和珍君,正如文中所言:“以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”

其二则在于唤醒庸人,因为“造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给暂得偷生,维持着这似人非人的世界”。鲁迅先生为了让人牢记这笔血债,唤醒国人打破这“非人的世界”也“觉得有写一点东西的必要了”。

文本研读

任务一 :理解文章内容

文中的“中国人”“苟活者”和“真的猛士”分别指代什么人?

中国人

所有的中国人

苟活者

有一定的是非观念但还没有行动起来(觉醒)的人们

真的

猛士

敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血的人

文本研读

任务一 :理解文章内容

如何理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者”这段文字?

“真的猛士”,指真正勇猛的革命战士;“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”指反动政府制造凶杀的这种黑暗现实。因此,第一句话可理解为:真正的革命者是敢于正视这种黑暗的现实。这两句话的含义可理解为:真正的革命战士,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实,以勇往直前、奋斗献身为最大的幸福。

文本研读

任务一 :理解文章内容

第三段中,“可是我实在无话可说……那里还能有什么言语?”这里,为什么无话可说呢?

“无话可说”是因为“所住的并非人间,这“并非人间”说明黑暗的社会现实压得人们喘不过气来。四十多个青年的血洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听。”连呼吸都有困难,又怎能说出话?这里,暗含了鲁迅对段执政府的愤怒与控诉,只能在“痛定之后”,以写文章来代替哭泣。

文本研读

任务一 :理解文章内容

“我平素想,……我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下”。这三句话中,指出了刘和珍“不为势利所屈”,并猜想她“总该是有些桀骜锋利的”,但是,鲁迅用“总该”一词,强调出乎意料。“她却常常微笑(始终微笑着),态度很温和”。这里两次写到“微笑”与“态度温和”,这样到底有怎样的表达效果?

文本研读

任务一 :理解文章内容

这里两次写到“微笑”与“态度温和”,这样到底有怎样的表达效果?

①深入刻画刘和珍的性格和形象,与反动派的阴险毒辣形成强烈的对比,造成强烈反差,突出艺术表现力和感染力,使人物形象更加鲜明。

②再次指出刘和珍人物形象:她是一个不为势利所屈,勇于反抗和斗争。“微笑”和“态度温和”则透出了她的善良与纯真,她的“虑及”说明她具有高度的责任心和使命感。这里阐明出刘和珍的形象之后与反动派的险毒构成艺术上的反差,是对反动派的强烈批判。

文本研读

任务一 :理解文章内容

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”如何理解这句话?

一般的民众,会从中国女子的英勇斗争、互相救助、虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价其牺牲的意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用,充满着感奋之情。

文本研读

任务一 :理解文章内容

第五部分中“中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”运用了什么修辞手法?请简要分析。

运用了反语的修辞手法。“屠戮妇婴”“惩创学生”并非“伟绩” “武功”,作者反话正说,旨在讽刺中外反动派的暴行。

▲革命团体和各校学生在北京大学三院举行“三一八死难烈士追悼大会”

文本研读

任务二 :赏析艺术特色

《记念刘和珍君》通篇燃烧着悲与愤的火焰——悲爱国青年之惨死,愤杀人者及其帮凶的残暴无耻。作者是如何将这两种情感最充分地传达出来,起到抒发悲愤之情、打动读者的目的的?

作者巧妙地运用了细节描写的手法,于细微处见真情。

反复细节。在第三、四、五部分中,一向惜墨如金的鲁迅先生居然四次用几近雷同的笔法写道“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。“微笑、

温和、和蔼”的刘和珍君何以是暴徒?更何至于无端在执政府门前喋血呢?作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来,使反动文人的所谓“暴徒”之说不攻自破,使刘和珍的形象更加鲜明感人。

再现细节。在第五部分中,作者细腻刻画,生动而又细致入微地再现了三位女性的死状。文章不厌其细地说“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这些语

句读来真如现场的目击,刽子手杀人的全过程乃至每一个动作,鲁迅先生都再现得精确之至。这些“再现细节”都是“血淋淋的”,将作者心中的万丈怒火点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,横眉冷对杀人者,直斥残酷无情的反动派。

以上两处细节描写,绝非偶然为之,显然是鲁迅先生的精心安排。尤令人赞叹不已的是作者虽有如此高超的妙手点染,却毫无斧凿痕迹,正可谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,于细微处见真情。

文本研读

任务三 :分析人物形象

类型 表达感情

第一类

第二类

第三类

本文中,作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?

文本研读

任务三 :分析人物形象

类型 表达感情

第一类

爱国青年(突出刘和珍,还提到杨德群、张静淑,扩大一点是“四十余被害的青年”、数百死伤者、请愿的群众)

本文中,作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?

沉痛悼念,赞颂尊敬——颂扬她们是“为了中国而死的中国的青年”,赞颂她们的勇毅,告诫人们斗争的方式,激励人们“更奋然而前行”

文本研读

任务三 :分析人物形象

类型 表达感情

第二类

第三类

反动势力包括段祺瑞执政府(或称“当局者”)、几个所谓学者文人(或称“有恶意的闲人”“流言家”)

本文中,作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?

控诉其暴行,痛斥其无耻谰言

处在中间状态的所谓“庸人”,鲁迅又称他们是“无恶意的闲人”

痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们“爆发”

拓展探究

作者在第六部分第一段写道:“至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。”从文字上看,作者对学生徒手请愿这一斗争方式并不赞成。你如何看待作者的这一观点?

拓展探究—参考答案

【观点1】我赞同作者的观点。因为徒手的学生面对的是一群武装的反动军警,学生前往请愿,只能是飞蛾投火。我认为学生爱国热情可嘉,但要讲究斗争策略。

【观点2】我不同意作者的观点。虽然斗争应讲究策略,但当时情况非常紧急,如果等策略想好,帝国主义的大炮早就打过来了。为了显示中国人民的反帝决心,使帝国主义的代理人段祺瑞执政府感受到人民的力量,作为进步思想代表的大学生走上街头,游行请愿,有何不可?我们不能因为敌人凶残而停止斗争!

迁移练笔

鲁迅先生曾经说过:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”鲁迅先生沉痛纪念的刘和珍、白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频,又何尝不是中国的脊梁呢?假如他们其中的一位要参与“中国的脊梁”评选活动,你会选谁?请为他(她)写一段推荐词。要求:至少运用两种修辞手法,200字左右。