5.2《 大学之道》课件(共31张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《 大学之道》课件(共31张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 18:42:29 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

大学之道

《礼记》

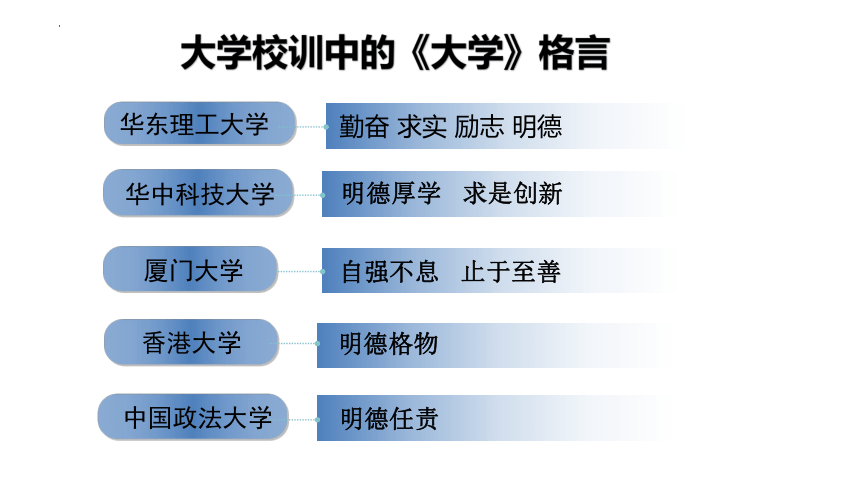

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

勤奋 求实 励志 明德

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

中国政法大学

明德任责

Add your title

香港大学

明德格物

学习目标

1.理解课文中重要的实词、虚词。特殊句式等文言基础知识。

2.了解《礼记》的有关知识,理解并把握《大学之道》的要旨。

3.把握本文中的“三纲”“八目”,感受中华优秀传统文化的魅力。

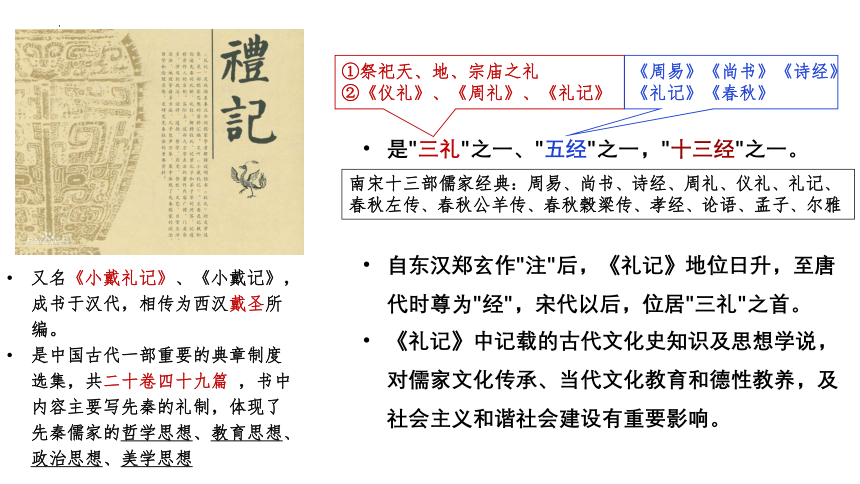

是"三礼"之一、"五经"之一,"十三经"之一。

自东汉郑玄作"注"后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为"经",宋代以后,位居"三礼"之首。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

①祭祀天、地、宗庙之礼

②《仪礼》、《周礼》、《礼记》

《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》

南宋十三部儒家经典:周易、尚书、诗经、周礼、仪礼、礼记、春秋左传、春秋公羊传、春秋榖梁传、孝经、论语、孟子、尔雅

又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,相传为西汉戴圣所编。

是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想

背景

《大学》原是《礼记》中的一篇。在宋代以前,《大学》在儒家思想中的地位并不是很突出,但由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针和步骤,所以中唐之后,它逐渐受到儒家学者的重视。到南宋时,朱熹作《大学章句》,使《大学》成为儒家经典中重要的篇章,后朱熹又将它与《中庸》《论语》《孟子》合编成一书,进行注解,这就是《四书章句集注》。后来,《四书章句集注》被历代统治者推崇,甚至被作为学官的教科书和科举考试的标准答案。原出自于《礼记》的《大学》,也从此获得了官方的正式认可与推崇,这对古代教育,甚至中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。

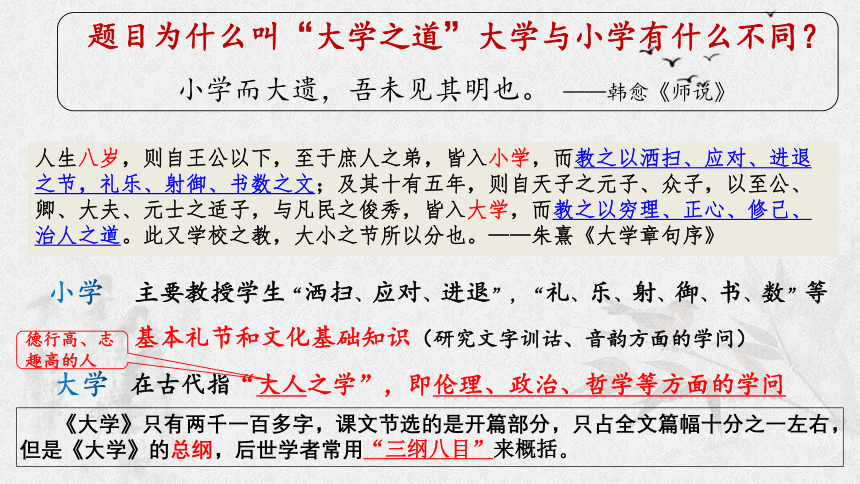

主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)

小学

在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问

大学

《大学》只有两千一百多字,课文节选的是开篇部分,只占全文篇幅十分之一左右,但是《大学》的总纲,后世学者常用“三纲八目”来概括。

小学而大遗,吾未见其明也。 ——韩愈《师说》

题目为什么叫“大学之道”大学与小学有什么不同?

德行高、志趣高的人

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教,大小之节所以分也。——朱熹《大学章句序》

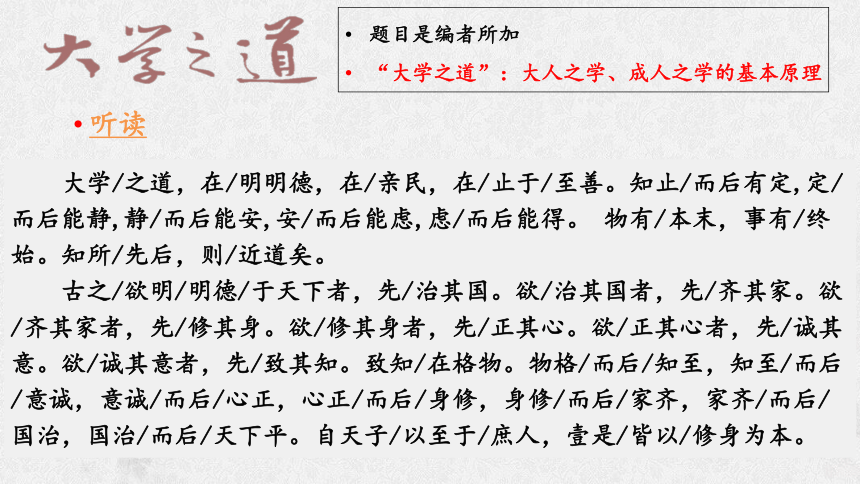

听读

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

题目是编者所加

“大学之道”:大人之学、成人之学的基本原理

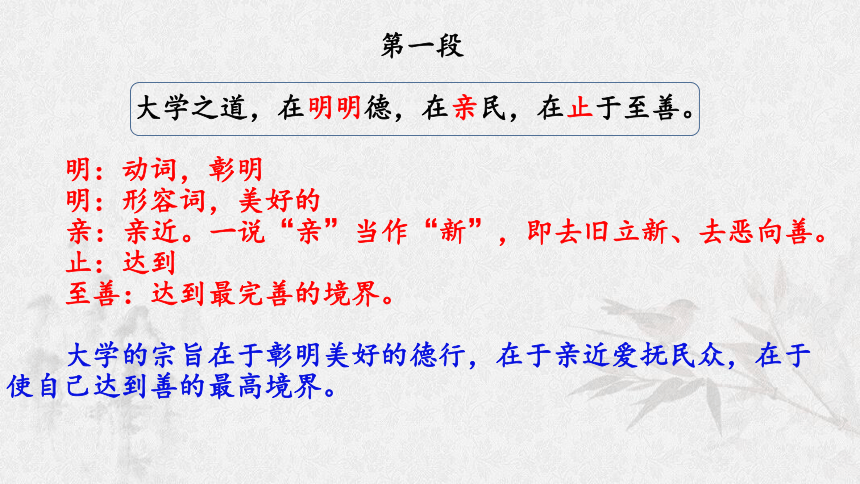

第一段

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

明:动词,彰明

明:形容词,美好的

亲:亲近。一说“亲”当作“新”,即去旧立新、去恶向善。

止:达到

至善:达到最完善的境界。

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

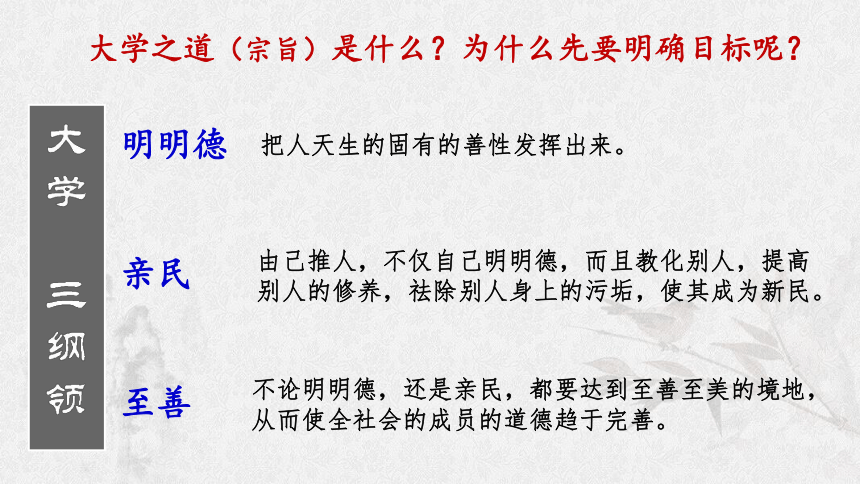

明明德

亲民

至善

大学之道(宗旨)是什么?为什么先要明确目标呢?

不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

由己推人,不仅自己明明德,而且教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。

把人天生的固有的善性发挥出来。

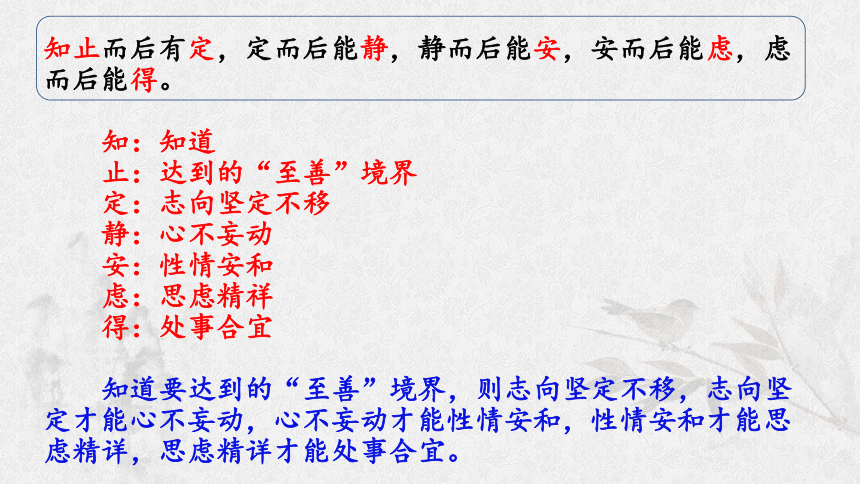

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

知:知道

止:达到的“至善”境界

定:志向坚定不移

静:心不妄动

安:性情安和

虑:思虑精祥

得:处事合宜

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

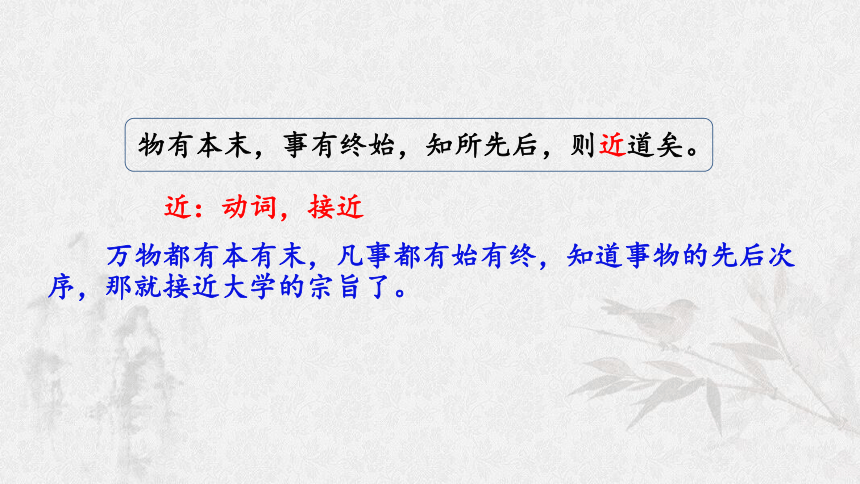

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

近:动词,接近

万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

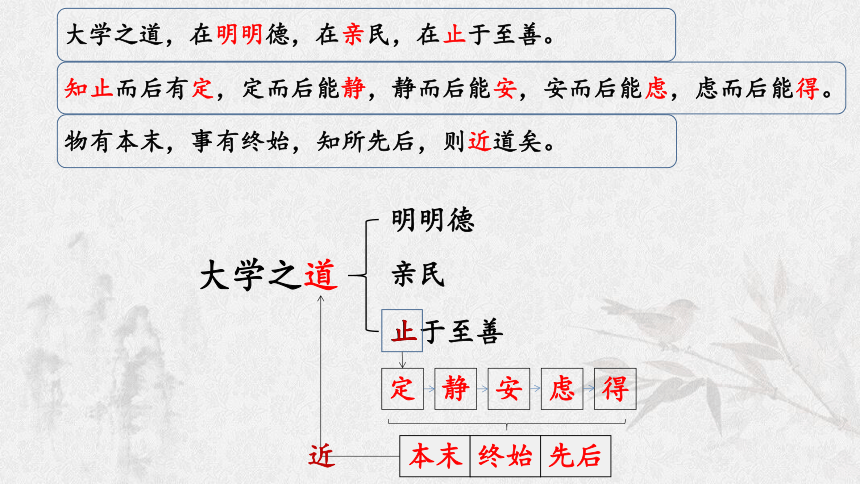

大学之道

明明德

亲民

止于至善

定

静

安

虑

得

先后

本末

终始

止

近

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。

<指代>

……的人

使……整齐有序

欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。

<使>

使……端正

欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

<使>

使……真诚

<使>

获得知识

致知在格物。

推究事物的原理

古:和自己有血缘关系的宗族

今:家庭

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,

身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

意念真诚

事物的原理推究明白

对外物之理认识充分

修养自身品性

平民百姓

古:<动>到+<介>

今:<介>表示另提一件事

一概、一律

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

齐:使……整齐有序。

修:修养。

身:品性

正:端正

诚:使……真诚

致:获得。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:平民百姓

壹是:一概,一律

提网的总绳→事物的主干部分

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

三纲

明明德

亲民

止于至善

第一段开宗明义,提出“三纲”,作为引领学习的终极目标。

把人天生的固有的善性发挥出来,

是激发求学者完善自己的自觉性。

即“新民”,就是帮助他人去除污染心灵的东西,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,为治国平天下奠定精神基础。

要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”是什么

“三纲”之间的关系

对己

立德

对人

爱人

这“三纲”构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

明明德

完善自我,改进自我

内圣

亲民

爱民顺民,引导百姓自我完善

外王

止于至善

最终追求

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

止

定

静

安

虑

得

七个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

怎样实现“三纲”?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

“八目”是什么

指网眼,比喻事物的从属部分。

八目

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼善天下

“八目”的分类

格物

致知

诚意

正心

目的

修身

齐家

治国

平天下

基础

“修身”是根本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

由小至大的因果关系

“八目”之间的关系

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,

“八目”是实现“三纲”的具体步骤。

它们是一个不可分割的整体。

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:

前四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;

后三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。

中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,

它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;

它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

“三纲”“八目”之间的关系是怎样的?

修身在八目中的地位和作用?

绘制“三纲”“八目”关系图

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”“八目”之间的关系

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内修

外治

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

方法

功用

本文提到的“大学之道”是积极的,还是消极的?

既有其积极的一面,也有消极的一面。

①积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

②消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标为最高统治者服务,因此带有浓厚的政治倾向性。

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

请简要分析本文的论证特点。

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

拓展探究

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

1.(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,齐家的前提条件是“________”,修身的前提条件是“____________”。

2.(安徽省六安中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_________,________ ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.(安徽省马鞍山市第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:_______________,_______________。

4.(湖南省株洲市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

5.(辽宁省沈阳市郊联体2021-2022学年高二上学期期中)在《礼记·大学》(《大学之道》)中,阐述无论天子还是百姓,都应该修身养性的句子是“________ __,_________ ”。

先修其身

先正其心

物有本末 事有终始

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

知止而后有定 定而后能静

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

6.(河北省遵化市2021-2022学年高二上学期期中)《大学(节选)》表明“明明德”先决条件的句子是“___________ _,______ __”。

7.(云南省玉溪市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_______________,______________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

8.(山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试)中华民族是一个从来就不缺英雄的民族,巍峨的喀喇昆仑见证了祁发宝等英雄誓死保家卫国,勇往直前的英雄壮举,充分印证了《论语·子罕》的“___ ___”。他们的思想境界用《礼记·大学之道》来说就是“________”。

9.(吉林省吉林市江城中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句

“_____________ _, ______________ 。”

10.(黑龙江省大庆实验中学2021-2022学年高二上学期期末考试)在《大学之道》中提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品行修养作为根本的句子是:“________ __,__________ 。”

古之欲明明德于天下者 先治其国

家齐而后国治 国治而后天下平

勇者不惧

止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

再见

大学之道

《礼记》

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

勤奋 求实 励志 明德

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

中国政法大学

明德任责

Add your title

香港大学

明德格物

学习目标

1.理解课文中重要的实词、虚词。特殊句式等文言基础知识。

2.了解《礼记》的有关知识,理解并把握《大学之道》的要旨。

3.把握本文中的“三纲”“八目”,感受中华优秀传统文化的魅力。

是"三礼"之一、"五经"之一,"十三经"之一。

自东汉郑玄作"注"后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为"经",宋代以后,位居"三礼"之首。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

①祭祀天、地、宗庙之礼

②《仪礼》、《周礼》、《礼记》

《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》

南宋十三部儒家经典:周易、尚书、诗经、周礼、仪礼、礼记、春秋左传、春秋公羊传、春秋榖梁传、孝经、论语、孟子、尔雅

又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,相传为西汉戴圣所编。

是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想

背景

《大学》原是《礼记》中的一篇。在宋代以前,《大学》在儒家思想中的地位并不是很突出,但由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针和步骤,所以中唐之后,它逐渐受到儒家学者的重视。到南宋时,朱熹作《大学章句》,使《大学》成为儒家经典中重要的篇章,后朱熹又将它与《中庸》《论语》《孟子》合编成一书,进行注解,这就是《四书章句集注》。后来,《四书章句集注》被历代统治者推崇,甚至被作为学官的教科书和科举考试的标准答案。原出自于《礼记》的《大学》,也从此获得了官方的正式认可与推崇,这对古代教育,甚至中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。

主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)

小学

在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问

大学

《大学》只有两千一百多字,课文节选的是开篇部分,只占全文篇幅十分之一左右,但是《大学》的总纲,后世学者常用“三纲八目”来概括。

小学而大遗,吾未见其明也。 ——韩愈《师说》

题目为什么叫“大学之道”大学与小学有什么不同?

德行高、志趣高的人

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教,大小之节所以分也。——朱熹《大学章句序》

听读

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

题目是编者所加

“大学之道”:大人之学、成人之学的基本原理

第一段

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

明:动词,彰明

明:形容词,美好的

亲:亲近。一说“亲”当作“新”,即去旧立新、去恶向善。

止:达到

至善:达到最完善的境界。

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

明明德

亲民

至善

大学之道(宗旨)是什么?为什么先要明确目标呢?

不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

由己推人,不仅自己明明德,而且教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。

把人天生的固有的善性发挥出来。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

知:知道

止:达到的“至善”境界

定:志向坚定不移

静:心不妄动

安:性情安和

虑:思虑精祥

得:处事合宜

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

近:动词,接近

万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

大学之道

明明德

亲民

止于至善

定

静

安

虑

得

先后

本末

终始

止

近

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。

<指代>

……的人

使……整齐有序

欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。

<使>

使……端正

欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

<使>

使……真诚

<使>

获得知识

致知在格物。

推究事物的原理

古:和自己有血缘关系的宗族

今:家庭

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,

身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

意念真诚

事物的原理推究明白

对外物之理认识充分

修养自身品性

平民百姓

古:<动>到+<介>

今:<介>表示另提一件事

一概、一律

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

齐:使……整齐有序。

修:修养。

身:品性

正:端正

诚:使……真诚

致:获得。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:平民百姓

壹是:一概,一律

提网的总绳→事物的主干部分

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

三纲

明明德

亲民

止于至善

第一段开宗明义,提出“三纲”,作为引领学习的终极目标。

把人天生的固有的善性发挥出来,

是激发求学者完善自己的自觉性。

即“新民”,就是帮助他人去除污染心灵的东西,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,为治国平天下奠定精神基础。

要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”是什么

“三纲”之间的关系

对己

立德

对人

爱人

这“三纲”构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

明明德

完善自我,改进自我

内圣

亲民

爱民顺民,引导百姓自我完善

外王

止于至善

最终追求

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

止

定

静

安

虑

得

七个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

怎样实现“三纲”?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

“八目”是什么

指网眼,比喻事物的从属部分。

八目

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼善天下

“八目”的分类

格物

致知

诚意

正心

目的

修身

齐家

治国

平天下

基础

“修身”是根本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

由小至大的因果关系

“八目”之间的关系

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,

“八目”是实现“三纲”的具体步骤。

它们是一个不可分割的整体。

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:

前四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;

后三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。

中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,

它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;

它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

“三纲”“八目”之间的关系是怎样的?

修身在八目中的地位和作用?

绘制“三纲”“八目”关系图

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”“八目”之间的关系

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内修

外治

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

方法

功用

本文提到的“大学之道”是积极的,还是消极的?

既有其积极的一面,也有消极的一面。

①积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

②消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标为最高统治者服务,因此带有浓厚的政治倾向性。

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

请简要分析本文的论证特点。

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

拓展探究

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

1.(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,齐家的前提条件是“________”,修身的前提条件是“____________”。

2.(安徽省六安中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_________,________ ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.(安徽省马鞍山市第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:_______________,_______________。

4.(湖南省株洲市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

5.(辽宁省沈阳市郊联体2021-2022学年高二上学期期中)在《礼记·大学》(《大学之道》)中,阐述无论天子还是百姓,都应该修身养性的句子是“________ __,_________ ”。

先修其身

先正其心

物有本末 事有终始

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

知止而后有定 定而后能静

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

6.(河北省遵化市2021-2022学年高二上学期期中)《大学(节选)》表明“明明德”先决条件的句子是“___________ _,______ __”。

7.(云南省玉溪市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_______________,______________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

8.(山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试)中华民族是一个从来就不缺英雄的民族,巍峨的喀喇昆仑见证了祁发宝等英雄誓死保家卫国,勇往直前的英雄壮举,充分印证了《论语·子罕》的“___ ___”。他们的思想境界用《礼记·大学之道》来说就是“________”。

9.(吉林省吉林市江城中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句

“_____________ _, ______________ 。”

10.(黑龙江省大庆实验中学2021-2022学年高二上学期期末考试)在《大学之道》中提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品行修养作为根本的句子是:“________ __,__________ 。”

古之欲明明德于天下者 先治其国

家齐而后国治 国治而后天下平

勇者不惧

止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

再见