2024届高三地理一轮复习系列第一章 第二节 等高线地形图和地形剖面图 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列第一章 第二节 等高线地形图和地形剖面图 复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 21:57:37 | ||

图片预览

文档简介

第二节 等高线地形图和地形剖面图

课标要求 命题趋势

海拔(绝对高度)和相对高度,等高(深)线和地形图,地形剖面图。 1.基础性考法:解读等高线图上的地理信息,描述地形部位的特征,学会等高线的相关计算。 2.综合性考法:观察不同的地形在等高线地形图当中的表达,并应用于生活生产之中。 3.创新性考法:通过解读等高线图,论证和探讨等高线地形图与人类活动的关系。

考点1 等高线地形图

1.海拔(绝对高度)与相对高度:

(1)海拔(H):地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫海拔,又称为绝对高度。

(2)相对高度(ΔH):某一个地点高出另一个地点的垂直距离,叫相对高度。

2.等高线地形图:

(1)区分等高线和等深线。

项目 等高线 等深线

概念 把地图上海拔相同的点连接成的线 把地图上海洋或湖泊中深度相同的点连成线

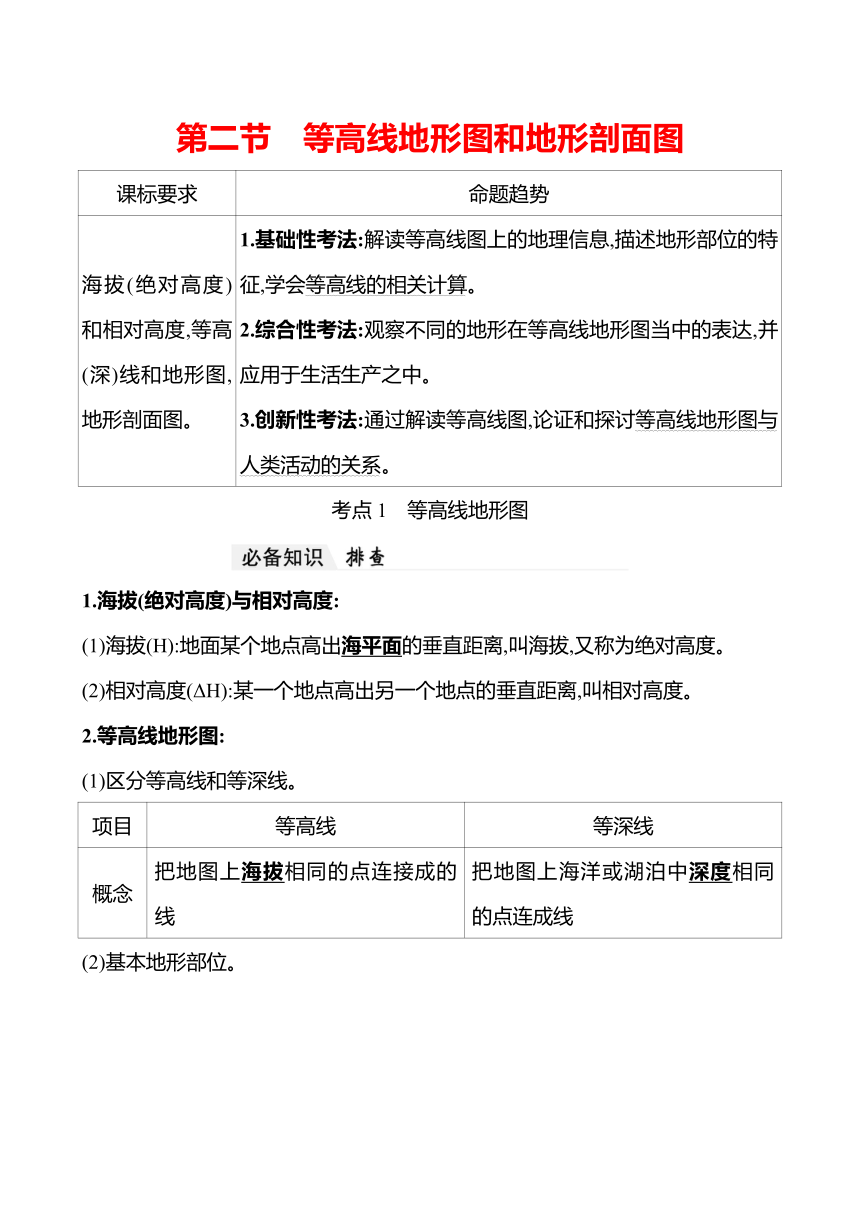

(2)基本地形部位。

字母 地形 等高线特征

A 山峰 闭合,数值内高外低

B 山谷 凸向数值大

C 山脊 凸向数值小

D 陡崖 多条等高线重合

E 鞍部 两侧闭合,山谷最高处,山脊最低处

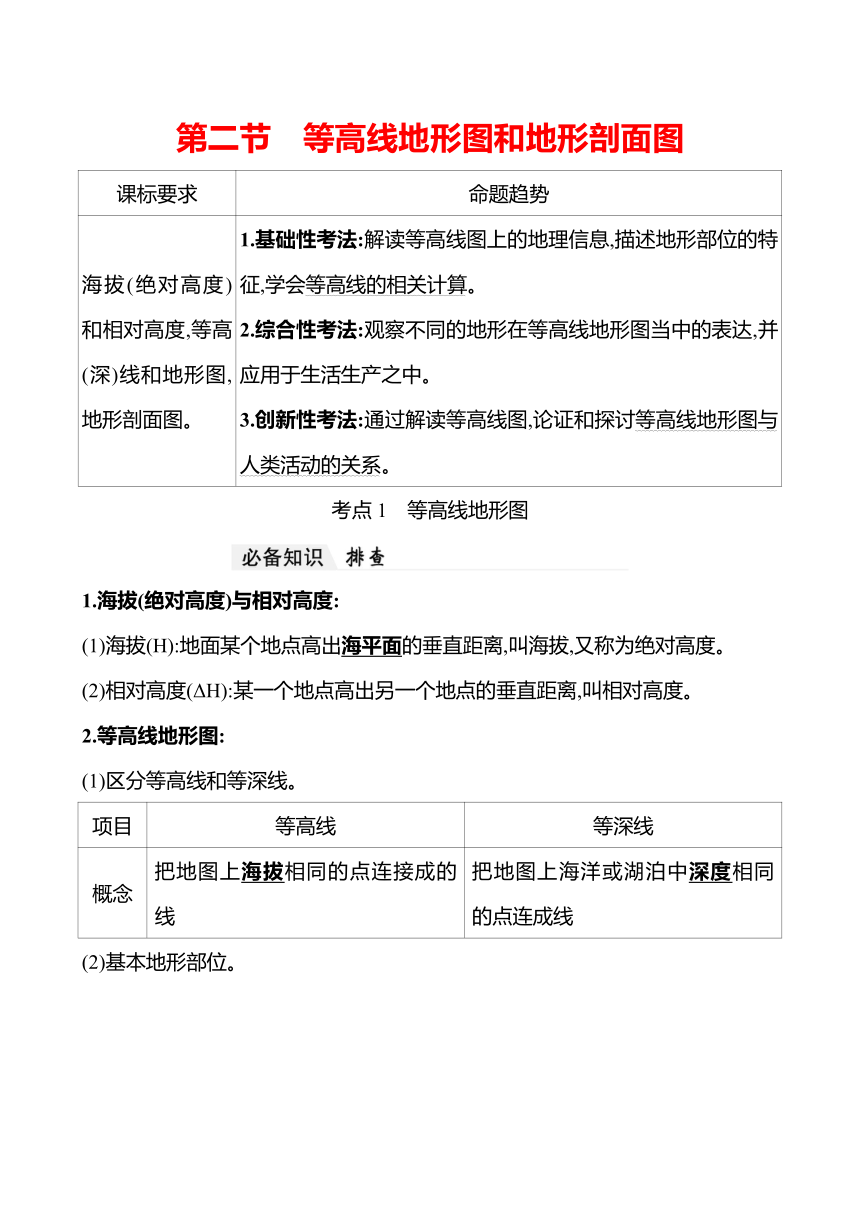

【填绘】

绘制并区分海拔(绝对高度)与相对高度

(1)海拔(绝对高度):如图中甲点海拔为1 500 m,乙点海拔为500 m。

(2)相对高度:如图中甲与乙的相对高度是1 000 m。

【思考】

陡崖处一定有瀑布吗

提示:不一定。有瀑布的地方一定是陡崖地形。但陡崖处,若等高线数值里高外低,水不会在陡崖上方汇集流下来,若等高线数值里低外高,水可能在陡崖上方汇集流下来,形成瀑布。

一、等高线地形图的相关计算

1.计算两地间的相对高度:

从等高线图上读出两地之间的海拔,就可以计算两地的相对高度:H相=H高-H低。

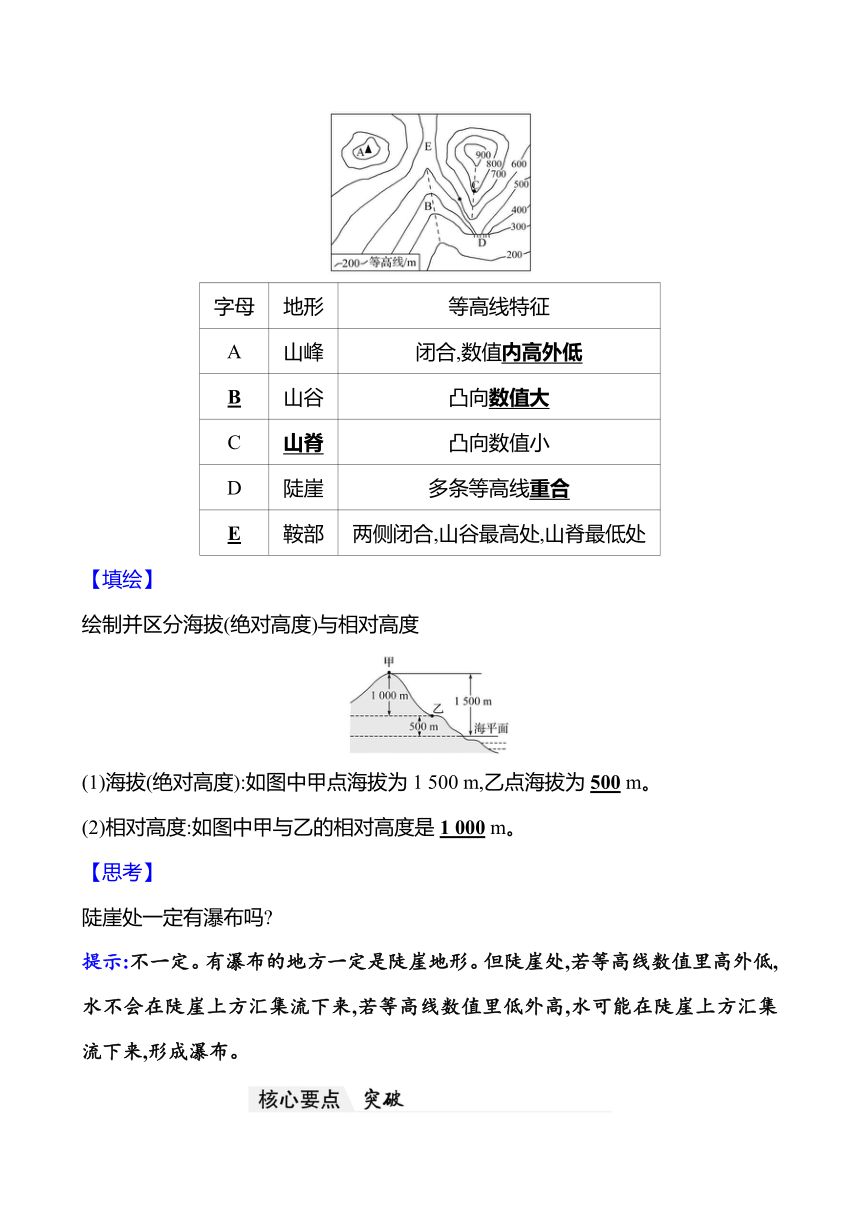

2.估算陡崖的相对高度:

如图中甲处,假设n为陡崖处重合的等高线条数,Δd为等高距,H大为重合等高线数值中最大的,H小为重合等高线数值中最小的。则图中n=4,Δd=100 m,H大=400 m,H小=100 m,利用这些信息我们可以进行以下计算:

(1)陡崖的相对高度(H)。

计算公式为(n-1)Δd≤H<(n+1)Δd。因此图中陡崖的相对高度的取值范围为300 m≤H<500 m。

(2)陡崖的绝对高度。

①陡崖崖顶的绝对高度:H大≤H顶②陡崖崖底的绝对高度:H小-Δd3.计算两地间的气温差:

已知某地的气温和两地间的相对高度,根据气温垂直递减率(0.6 ℃/100 m)可计算两地间的气温差异:T差=(0.6 ℃·H相)/100 m。

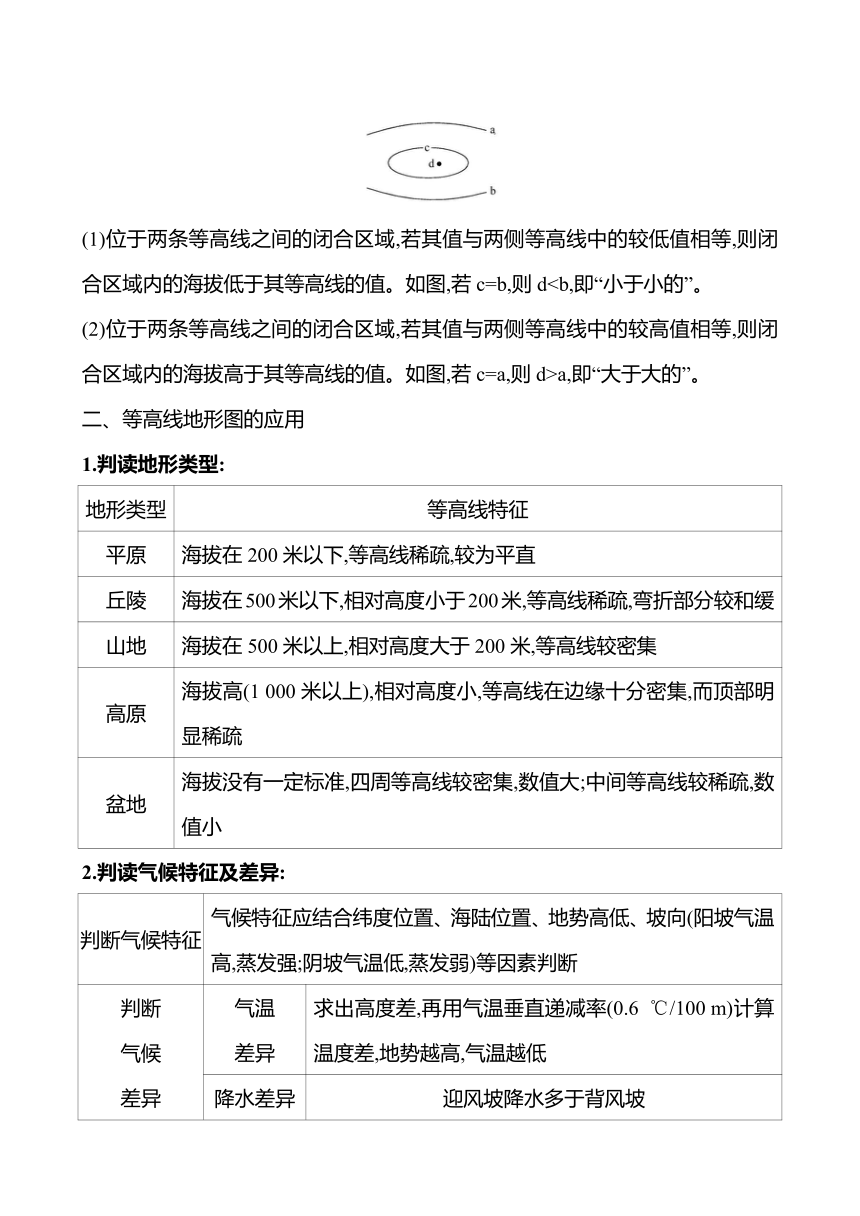

4.闭合等高线区域内海拔的计算(图中a>b):

(1)位于两条等高线之间的闭合区域,若其值与两侧等高线中的较低值相等,则闭合区域内的海拔低于其等高线的值。如图,若c=b,则d(2)位于两条等高线之间的闭合区域,若其值与两侧等高线中的较高值相等,则闭合区域内的海拔高于其等高线的值。如图,若c=a,则d>a,即“大于大的”。

二、等高线地形图的应用

1.判读地形类型:

地形类型 等高线特征

平原 海拔在200米以下,等高线稀疏,较为平直

丘陵 海拔在500米以下,相对高度小于200米,等高线稀疏,弯折部分较和缓

山地 海拔在500米以上,相对高度大于200米,等高线较密集

高原 海拔高(1 000米以上),相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏

盆地 海拔没有一定标准,四周等高线较密集,数值大;中间等高线较稀疏,数值小

2.判读气候特征及差异:

判断气候特征 气候特征应结合纬度位置、海陆位置、地势高低、坡向(阳坡气温高,蒸发强;阴坡气温低,蒸发弱)等因素判断

判断 气候 差异 气温 差异 求出高度差,再用气温垂直递减率(0.6 ℃/100 m)计算温度差,地势越高,气温越低

降水差异 迎风坡降水多于背风坡

光照差异 阳坡多于阴坡,同一种植被在阳坡的分布上界高于阴坡

3.判读河流的水文、水系特征:

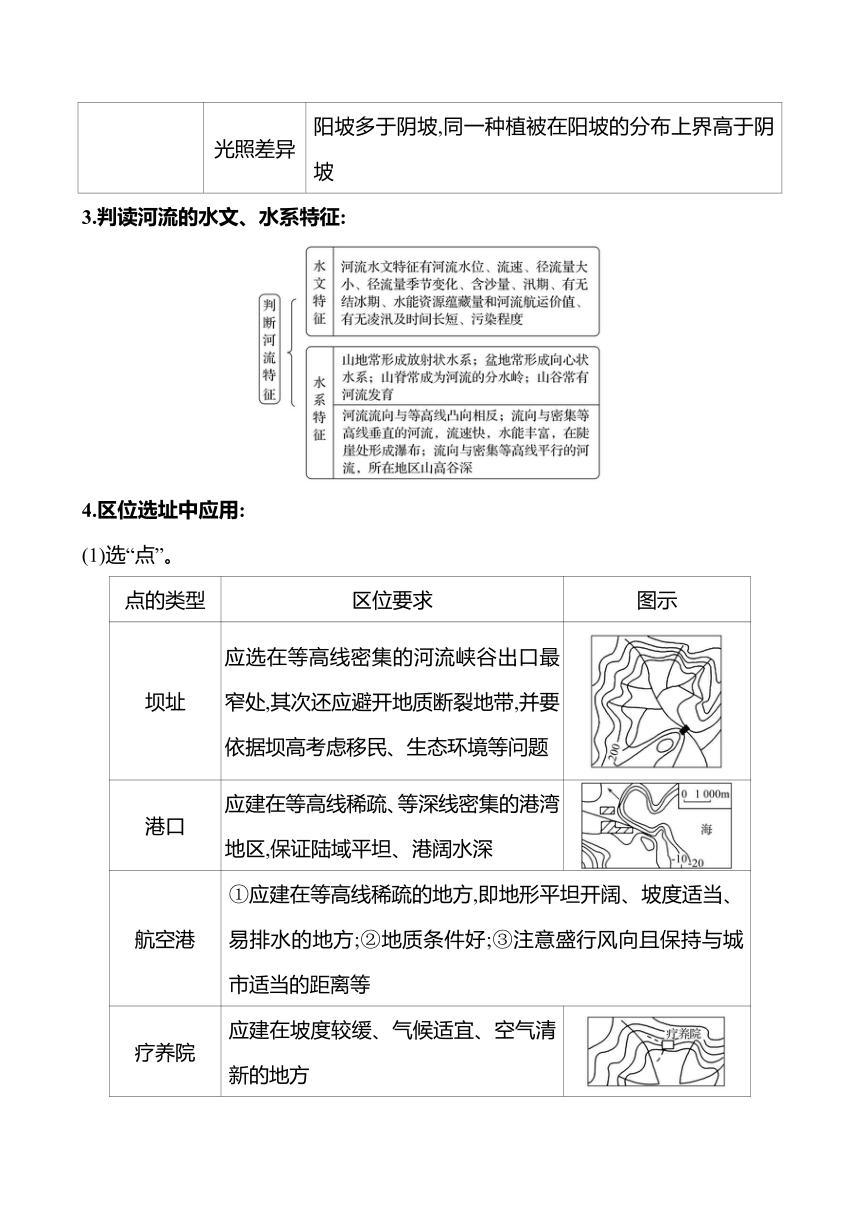

4.区位选址中应用:

(1)选“点”。

点的类型 区位要求 图示

坝址 应选在等高线密集的河流峡谷出口最窄处,其次还应避开地质断裂地带,并要依据坝高考虑移民、生态环境等问题

港口 应建在等高线稀疏、等深线密集的港湾地区,保证陆域平坦、港阔水深

航空港 ①应建在等高线稀疏的地方,即地形平坦开阔、坡度适当、易排水的地方;②地质条件好;③注意盛行风向且保持与城市适当的距离等

疗养院 应建在坡度较缓、气候适宜、空气清新的地方

(2)选“线”。

线的类型 区位要求 图示

公路、铁路 一般要求坡度平缓、尽量在等高线之间穿行,线路较短,尽量少占农田、少建桥梁,避开陡崖、陡坡等,通往山顶的公路,往往需建盘山路等(右图中公路选线为EHF)

引水路线 首先考虑水从高处往低处流,再结合距离的远近确定(右图中①线更合理)

(3)选“面”。

面的类型 区位要求 图示

农业生产布局 根据等高线地形图反映的地形类型、地势起伏、坡度陡缓,结合气候和水源条件,因地制宜提出农、林、牧、渔业合理布局的方案。平原宜发展种植业;山区宜发展林业、畜牧业

工业区、居民区选址 一般选在靠近水源、交通便利、等高线间距较大的地形平坦开阔处

角度1 等高线地形图中地形的判读

下图为我国某高原(石灰岩广布)局部区域等高线地形图。为了促进该区域社会经济的发展,当地计划修建一条由周边地区通往P地的公路。据此完成1、2题。

1.该地貌类型为 ( )

A.冲积扇

B.三角洲

C.黄土地貌

D.天坑

2.在甲、乙、丙、丁四地中,最可能发育有瀑布的是 ( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

【解析】1选D,2选A。第1题,由等高线数值可知,该地貌外高内低,大致呈盆状,材料中提到此地是位于我国石灰岩广布的某高原,故最有可能是云贵高原的喀斯特地貌,在喀斯特地貌中,这种地形叫天坑;冲积扇、三角洲和黄土地貌的地形都不呈现这样的盆状。第2题,观察四地可发现,四地都位于陡崖附近,但是只有甲地的等高线向高处凸,说明甲地位于山谷中,可能有河流发育,容易形成瀑布;而其余三地没有这种特点。

角度2 等高线地形图中坡向、坡度的判断

3.下图为世界某区域等高线地形图,图中 m 、 n 、 p 、 q 四地中 ( )

A.m 地位于阴坡,坡度较其他三地陡

B.n 地位于鞍部,地势较其他三地高

C.q 地位于山谷,在 m 地的东北方向

D.p 地位于山脊,处于盛行风迎风坡

【解析】选A。图示区域位于北半球,m 地位于山地北坡,为阴坡,且该处等高线较其他三地密集,则坡度较其他三地陡,A正确。 n地位于谷地,地势较q 地低,B错误;q地位于山脊,在 m 地的西北方向,则C错误;p地位于山谷,由图中经纬度判断,图示区域应位于欧洲西部,p地处于盛行风背风坡,D错误。

【加固训练】

下图示意金沙江某段河流及附近等高线地形图,某日突发山体滑坡形成的堰塞体阻断了金沙江。据此完成(1)~(3)题。

(1)山体滑坡之前,河流①②段 ( )

A.①处流向②处 西南流向东北

B.①处流向②处 西北流向东南

C.②处流向①处 西南流向东北

D.②处流向①处 东北流向西南

(2)若堰塞体上游河流流量稳定,在堰塞体自然崩溃之前,①处水位变化为 ( )

(3)山体滑坡发生后,在等高线地形图中滑坡处的相应等高线 ( )

A.没有变化

B.向高海拔处凸出

C.向低海拔处凸出

D.趋于平直

【解析】(1)选B,(2)选A,(3)选B。第(1)题,由河流流向与等高线凸出方向相反可知,图中河流由①处流向②处;结合指向标,可确定由西北流向东南。第(2)题,①处位于堰塞体上游,在堰塞体自然崩溃之前,①处水位持续上涨;结合沟谷下窄上宽的特点,在河流流量稳定的前提下,①处河流水位上涨先快后慢。第(3)题,山体滑坡发生后,滑坡处地势较两侧低,则相应等高线向高海拔处凸出。

考点2 地形剖面图

1.地形剖面图的绘制:

第1步:确定剖面线。在等高线图上画出一条剖面线(可能为已知,如图中的A~B)。

第2步:建坐标。纵坐标表示高度,横坐标表示水平距离。

第3步:确立比例尺。垂直比例尺一般是原图的5、10、15、20倍,倍数越大,起伏越明显,水平比例尺一般与原图一致。

第4步:描点。将剖面线与等高线的所有交点(或仅描关键点,如最高点、最低点)按其水平距离和高程转绘到坐标图中。

第5步:连线。用光滑曲线将各点顺次连接,注意相邻两点间的升降趋势。

2.意义:地形剖面图是在等高线地形图的基础上绘制的。

它在平整土地,修建渠道,建筑铁路、公路和进行其他工程时,以及确定通视问题上都可作为重要依据。

【填绘】

在下图中分别绘制MN和OP的剖面图

提示:

【点拨】

坡的类型

(1)陡坡:等高线密集。

(2)缓坡:等高线稀疏。

(3)凸坡:等高线上疏下密。

(4)凹坡:等高线上密下疏。

(2022 湖南选择考)某地(图1)位于太行山南段东麓,该地山势险峻,多暴雨,易发山洪。为适应当地地理环境,该地形成了西北—东南向的“山—林—田—村—水”空间格局(图2),体现了当地居民的生存智慧。据此完成(1)~(3)题。

(1)该地易发山洪,主要是因为 ( )

A.水流汇集快 B.年降水量丰富

C.河道较弯曲 D.地质条件复杂

(2)从防洪和方便取水的角度,推测该地早期民居主要布局在 ( )

A.a处 B.b处 C.c处 D.d处

(3)该地形成的“山—林—田—村—水”空间格局有利于当地 ( )

①降低暴雨的频率

②提高水资源利用效率

③抑制土壤盐碱化

④减轻山洪带来的危害

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

[考场速解模式]

抓信息 ①地点→太行山南段东麓; ②事象→“山—林—田—村—水”空间格局; ③考查→影响等高线地形图、气候、河流的关系

建联系 第(1)题:根据比例尺推断,在近50米的水平距离中就有20米的高度抬升→山地高度变化大;受地形影响,降水汇集速度快→易发山洪。 第(2)题:a处靠近河流且等高线稀疏→地势相对平坦;位于两河交汇处的正上方→受洪涝影响小。 第(3)题:“山—林—田—村—水”空间格局有利于截留雨水与河流水分→减轻水土流失→提高水资源利用率。 山林有利于蓄积水分→植被生长较好→防止本地水土流失→减轻山洪对环境及居民带来的危害

【解析】(1)选A,(2)选A,(3)选C。第(1)题,山洪是指山区溪沟中发生的暴涨洪水,山洪具有突发性,水量集中流速大、冲刷破坏力强,水流中挟带泥沙甚至石块等,常造成局部性洪灾,该地山势险峻,多暴雨,暴雨时地表径流汇集快,在山谷中水量集中流速大,从而形成山洪;该地位于北方地区太行山麓,降水量并不大;该地河流为山区河流,河道弯曲不是其突出特征,不是易发山洪的主要原因;地质条件复杂与易发山洪直接关系不大。第(2)题,从方便取水的角度来看,聚落应接近河流,图中d处离河流较远,不应是该地早期民居主要布局地;在a、b、c三个地点中,均接近河流,因此区分应从防洪角度分析,b、c两处临近河谷底部,容易受山洪影响,a处位于山脊之上,受山洪影响较小,因此a处应是该地早期民居主要布局地。第(3)题,该地形成的“山—林—田—村—水”空间格局,可以有效涵养水源,防治水土流失,有利于当地提高水资源利用效率,且减轻山洪带来的危害;暴雨主要由大气环流和天气系统决定,该空间格局不会降低暴雨的频率;该地起伏大,地下水位很难接近地表,因此当地土壤盐碱化并不明显,所以该空间格局对抑制土壤盐碱化作用不明显。

通视问题的判读

方法1:看两点之间是否有山脊、山峰的阻挡

阻挡 不阻挡

两点间有山脊,即地面呈“下降—上升—下降”,若隆起点挡住视线,则不能通视 两点间有山脊,即地面呈“下降—上升—下降”,若隆起点未挡住视线,则可以通视

方法2:看凸凹坡

从山顶向四周,等高线先密后疏,为“凹坡”;凹坡可通视。

从山顶向四周,等高线先疏后密,为“凸坡”;凸坡不能通视。

方法3:根据是否穿越较高的山丘(山脊)判断

如果穿越较高的山丘,山丘后的地方即使地势再降低,也会因为地形阻挡而无法看到(如下图)。

角度1 通视问题的判读

下图为某地地形与甲地建筑物布局示意图。读图回答1、2题。

1.与乙地相比,将建筑物布局在甲地主要考虑的因素是 ( )

A.地形 B.水源

C.植被 D.坡向

2.与甲地地形平整方式相符的剖面是 ( )

【解析】1选D,2选B。第1题,据图可知,甲地位于山脉南坡山麓地带,乙地位于山脉北坡山麓地带,两者皆为山麓地带,植被相似,但坡向不同,甲地位于阳坡,乙地位于阴坡;甲、乙两地所在的山麓地带皆离山谷中的河流较远。第2题,根据左图可知,建筑物北侧等高线密集,坡度较陡,建筑物所在地等高线稀疏,说明地形和缓。结合右图可知,建筑物南侧分布有大量农田,地势相对低平。

角度2 绘制地形剖面图

3.阅读图文材料,完成下列要求。

下图示意某县部分区域的地形。确定合适的水平比例尺,在下面框中分别绘制两条虚线对应的地形剖面。

【解析】选取1∶200 000的比例尺,然后根据图上的等高线数值,找出最高和最低点的数值和位置,描点连线即可。主要关注起止点海拔范围、水平比例尺(合适即可),补充剖面方向。

答案:如图:

课标要求 命题趋势

海拔(绝对高度)和相对高度,等高(深)线和地形图,地形剖面图。 1.基础性考法:解读等高线图上的地理信息,描述地形部位的特征,学会等高线的相关计算。 2.综合性考法:观察不同的地形在等高线地形图当中的表达,并应用于生活生产之中。 3.创新性考法:通过解读等高线图,论证和探讨等高线地形图与人类活动的关系。

考点1 等高线地形图

1.海拔(绝对高度)与相对高度:

(1)海拔(H):地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫海拔,又称为绝对高度。

(2)相对高度(ΔH):某一个地点高出另一个地点的垂直距离,叫相对高度。

2.等高线地形图:

(1)区分等高线和等深线。

项目 等高线 等深线

概念 把地图上海拔相同的点连接成的线 把地图上海洋或湖泊中深度相同的点连成线

(2)基本地形部位。

字母 地形 等高线特征

A 山峰 闭合,数值内高外低

B 山谷 凸向数值大

C 山脊 凸向数值小

D 陡崖 多条等高线重合

E 鞍部 两侧闭合,山谷最高处,山脊最低处

【填绘】

绘制并区分海拔(绝对高度)与相对高度

(1)海拔(绝对高度):如图中甲点海拔为1 500 m,乙点海拔为500 m。

(2)相对高度:如图中甲与乙的相对高度是1 000 m。

【思考】

陡崖处一定有瀑布吗

提示:不一定。有瀑布的地方一定是陡崖地形。但陡崖处,若等高线数值里高外低,水不会在陡崖上方汇集流下来,若等高线数值里低外高,水可能在陡崖上方汇集流下来,形成瀑布。

一、等高线地形图的相关计算

1.计算两地间的相对高度:

从等高线图上读出两地之间的海拔,就可以计算两地的相对高度:H相=H高-H低。

2.估算陡崖的相对高度:

如图中甲处,假设n为陡崖处重合的等高线条数,Δd为等高距,H大为重合等高线数值中最大的,H小为重合等高线数值中最小的。则图中n=4,Δd=100 m,H大=400 m,H小=100 m,利用这些信息我们可以进行以下计算:

(1)陡崖的相对高度(H)。

计算公式为(n-1)Δd≤H<(n+1)Δd。因此图中陡崖的相对高度的取值范围为300 m≤H<500 m。

(2)陡崖的绝对高度。

①陡崖崖顶的绝对高度:H大≤H顶

已知某地的气温和两地间的相对高度,根据气温垂直递减率(0.6 ℃/100 m)可计算两地间的气温差异:T差=(0.6 ℃·H相)/100 m。

4.闭合等高线区域内海拔的计算(图中a>b):

(1)位于两条等高线之间的闭合区域,若其值与两侧等高线中的较低值相等,则闭合区域内的海拔低于其等高线的值。如图,若c=b,则d

二、等高线地形图的应用

1.判读地形类型:

地形类型 等高线特征

平原 海拔在200米以下,等高线稀疏,较为平直

丘陵 海拔在500米以下,相对高度小于200米,等高线稀疏,弯折部分较和缓

山地 海拔在500米以上,相对高度大于200米,等高线较密集

高原 海拔高(1 000米以上),相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏

盆地 海拔没有一定标准,四周等高线较密集,数值大;中间等高线较稀疏,数值小

2.判读气候特征及差异:

判断气候特征 气候特征应结合纬度位置、海陆位置、地势高低、坡向(阳坡气温高,蒸发强;阴坡气温低,蒸发弱)等因素判断

判断 气候 差异 气温 差异 求出高度差,再用气温垂直递减率(0.6 ℃/100 m)计算温度差,地势越高,气温越低

降水差异 迎风坡降水多于背风坡

光照差异 阳坡多于阴坡,同一种植被在阳坡的分布上界高于阴坡

3.判读河流的水文、水系特征:

4.区位选址中应用:

(1)选“点”。

点的类型 区位要求 图示

坝址 应选在等高线密集的河流峡谷出口最窄处,其次还应避开地质断裂地带,并要依据坝高考虑移民、生态环境等问题

港口 应建在等高线稀疏、等深线密集的港湾地区,保证陆域平坦、港阔水深

航空港 ①应建在等高线稀疏的地方,即地形平坦开阔、坡度适当、易排水的地方;②地质条件好;③注意盛行风向且保持与城市适当的距离等

疗养院 应建在坡度较缓、气候适宜、空气清新的地方

(2)选“线”。

线的类型 区位要求 图示

公路、铁路 一般要求坡度平缓、尽量在等高线之间穿行,线路较短,尽量少占农田、少建桥梁,避开陡崖、陡坡等,通往山顶的公路,往往需建盘山路等(右图中公路选线为EHF)

引水路线 首先考虑水从高处往低处流,再结合距离的远近确定(右图中①线更合理)

(3)选“面”。

面的类型 区位要求 图示

农业生产布局 根据等高线地形图反映的地形类型、地势起伏、坡度陡缓,结合气候和水源条件,因地制宜提出农、林、牧、渔业合理布局的方案。平原宜发展种植业;山区宜发展林业、畜牧业

工业区、居民区选址 一般选在靠近水源、交通便利、等高线间距较大的地形平坦开阔处

角度1 等高线地形图中地形的判读

下图为我国某高原(石灰岩广布)局部区域等高线地形图。为了促进该区域社会经济的发展,当地计划修建一条由周边地区通往P地的公路。据此完成1、2题。

1.该地貌类型为 ( )

A.冲积扇

B.三角洲

C.黄土地貌

D.天坑

2.在甲、乙、丙、丁四地中,最可能发育有瀑布的是 ( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

【解析】1选D,2选A。第1题,由等高线数值可知,该地貌外高内低,大致呈盆状,材料中提到此地是位于我国石灰岩广布的某高原,故最有可能是云贵高原的喀斯特地貌,在喀斯特地貌中,这种地形叫天坑;冲积扇、三角洲和黄土地貌的地形都不呈现这样的盆状。第2题,观察四地可发现,四地都位于陡崖附近,但是只有甲地的等高线向高处凸,说明甲地位于山谷中,可能有河流发育,容易形成瀑布;而其余三地没有这种特点。

角度2 等高线地形图中坡向、坡度的判断

3.下图为世界某区域等高线地形图,图中 m 、 n 、 p 、 q 四地中 ( )

A.m 地位于阴坡,坡度较其他三地陡

B.n 地位于鞍部,地势较其他三地高

C.q 地位于山谷,在 m 地的东北方向

D.p 地位于山脊,处于盛行风迎风坡

【解析】选A。图示区域位于北半球,m 地位于山地北坡,为阴坡,且该处等高线较其他三地密集,则坡度较其他三地陡,A正确。 n地位于谷地,地势较q 地低,B错误;q地位于山脊,在 m 地的西北方向,则C错误;p地位于山谷,由图中经纬度判断,图示区域应位于欧洲西部,p地处于盛行风背风坡,D错误。

【加固训练】

下图示意金沙江某段河流及附近等高线地形图,某日突发山体滑坡形成的堰塞体阻断了金沙江。据此完成(1)~(3)题。

(1)山体滑坡之前,河流①②段 ( )

A.①处流向②处 西南流向东北

B.①处流向②处 西北流向东南

C.②处流向①处 西南流向东北

D.②处流向①处 东北流向西南

(2)若堰塞体上游河流流量稳定,在堰塞体自然崩溃之前,①处水位变化为 ( )

(3)山体滑坡发生后,在等高线地形图中滑坡处的相应等高线 ( )

A.没有变化

B.向高海拔处凸出

C.向低海拔处凸出

D.趋于平直

【解析】(1)选B,(2)选A,(3)选B。第(1)题,由河流流向与等高线凸出方向相反可知,图中河流由①处流向②处;结合指向标,可确定由西北流向东南。第(2)题,①处位于堰塞体上游,在堰塞体自然崩溃之前,①处水位持续上涨;结合沟谷下窄上宽的特点,在河流流量稳定的前提下,①处河流水位上涨先快后慢。第(3)题,山体滑坡发生后,滑坡处地势较两侧低,则相应等高线向高海拔处凸出。

考点2 地形剖面图

1.地形剖面图的绘制:

第1步:确定剖面线。在等高线图上画出一条剖面线(可能为已知,如图中的A~B)。

第2步:建坐标。纵坐标表示高度,横坐标表示水平距离。

第3步:确立比例尺。垂直比例尺一般是原图的5、10、15、20倍,倍数越大,起伏越明显,水平比例尺一般与原图一致。

第4步:描点。将剖面线与等高线的所有交点(或仅描关键点,如最高点、最低点)按其水平距离和高程转绘到坐标图中。

第5步:连线。用光滑曲线将各点顺次连接,注意相邻两点间的升降趋势。

2.意义:地形剖面图是在等高线地形图的基础上绘制的。

它在平整土地,修建渠道,建筑铁路、公路和进行其他工程时,以及确定通视问题上都可作为重要依据。

【填绘】

在下图中分别绘制MN和OP的剖面图

提示:

【点拨】

坡的类型

(1)陡坡:等高线密集。

(2)缓坡:等高线稀疏。

(3)凸坡:等高线上疏下密。

(4)凹坡:等高线上密下疏。

(2022 湖南选择考)某地(图1)位于太行山南段东麓,该地山势险峻,多暴雨,易发山洪。为适应当地地理环境,该地形成了西北—东南向的“山—林—田—村—水”空间格局(图2),体现了当地居民的生存智慧。据此完成(1)~(3)题。

(1)该地易发山洪,主要是因为 ( )

A.水流汇集快 B.年降水量丰富

C.河道较弯曲 D.地质条件复杂

(2)从防洪和方便取水的角度,推测该地早期民居主要布局在 ( )

A.a处 B.b处 C.c处 D.d处

(3)该地形成的“山—林—田—村—水”空间格局有利于当地 ( )

①降低暴雨的频率

②提高水资源利用效率

③抑制土壤盐碱化

④减轻山洪带来的危害

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

[考场速解模式]

抓信息 ①地点→太行山南段东麓; ②事象→“山—林—田—村—水”空间格局; ③考查→影响等高线地形图、气候、河流的关系

建联系 第(1)题:根据比例尺推断,在近50米的水平距离中就有20米的高度抬升→山地高度变化大;受地形影响,降水汇集速度快→易发山洪。 第(2)题:a处靠近河流且等高线稀疏→地势相对平坦;位于两河交汇处的正上方→受洪涝影响小。 第(3)题:“山—林—田—村—水”空间格局有利于截留雨水与河流水分→减轻水土流失→提高水资源利用率。 山林有利于蓄积水分→植被生长较好→防止本地水土流失→减轻山洪对环境及居民带来的危害

【解析】(1)选A,(2)选A,(3)选C。第(1)题,山洪是指山区溪沟中发生的暴涨洪水,山洪具有突发性,水量集中流速大、冲刷破坏力强,水流中挟带泥沙甚至石块等,常造成局部性洪灾,该地山势险峻,多暴雨,暴雨时地表径流汇集快,在山谷中水量集中流速大,从而形成山洪;该地位于北方地区太行山麓,降水量并不大;该地河流为山区河流,河道弯曲不是其突出特征,不是易发山洪的主要原因;地质条件复杂与易发山洪直接关系不大。第(2)题,从方便取水的角度来看,聚落应接近河流,图中d处离河流较远,不应是该地早期民居主要布局地;在a、b、c三个地点中,均接近河流,因此区分应从防洪角度分析,b、c两处临近河谷底部,容易受山洪影响,a处位于山脊之上,受山洪影响较小,因此a处应是该地早期民居主要布局地。第(3)题,该地形成的“山—林—田—村—水”空间格局,可以有效涵养水源,防治水土流失,有利于当地提高水资源利用效率,且减轻山洪带来的危害;暴雨主要由大气环流和天气系统决定,该空间格局不会降低暴雨的频率;该地起伏大,地下水位很难接近地表,因此当地土壤盐碱化并不明显,所以该空间格局对抑制土壤盐碱化作用不明显。

通视问题的判读

方法1:看两点之间是否有山脊、山峰的阻挡

阻挡 不阻挡

两点间有山脊,即地面呈“下降—上升—下降”,若隆起点挡住视线,则不能通视 两点间有山脊,即地面呈“下降—上升—下降”,若隆起点未挡住视线,则可以通视

方法2:看凸凹坡

从山顶向四周,等高线先密后疏,为“凹坡”;凹坡可通视。

从山顶向四周,等高线先疏后密,为“凸坡”;凸坡不能通视。

方法3:根据是否穿越较高的山丘(山脊)判断

如果穿越较高的山丘,山丘后的地方即使地势再降低,也会因为地形阻挡而无法看到(如下图)。

角度1 通视问题的判读

下图为某地地形与甲地建筑物布局示意图。读图回答1、2题。

1.与乙地相比,将建筑物布局在甲地主要考虑的因素是 ( )

A.地形 B.水源

C.植被 D.坡向

2.与甲地地形平整方式相符的剖面是 ( )

【解析】1选D,2选B。第1题,据图可知,甲地位于山脉南坡山麓地带,乙地位于山脉北坡山麓地带,两者皆为山麓地带,植被相似,但坡向不同,甲地位于阳坡,乙地位于阴坡;甲、乙两地所在的山麓地带皆离山谷中的河流较远。第2题,根据左图可知,建筑物北侧等高线密集,坡度较陡,建筑物所在地等高线稀疏,说明地形和缓。结合右图可知,建筑物南侧分布有大量农田,地势相对低平。

角度2 绘制地形剖面图

3.阅读图文材料,完成下列要求。

下图示意某县部分区域的地形。确定合适的水平比例尺,在下面框中分别绘制两条虚线对应的地形剖面。

【解析】选取1∶200 000的比例尺,然后根据图上的等高线数值,找出最高和最低点的数值和位置,描点连线即可。主要关注起止点海拔范围、水平比例尺(合适即可),补充剖面方向。

答案:如图:

同课章节目录