高中历史统编版(2019)选择性必修1第10课当代中国的法治与精神文明建设(共18张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1第10课当代中国的法治与精神文明建设(共18张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

选择性必修一 第三单元 法律与教化

课标:了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

素养:1.按阶段分期梳理中华人民共和国成立后法治建设的基本历程,从“唯物史观”角度认识依法治国对社会政治、经济、文化等方面发展的重大意义

2.了解社会主义精神文明建设的主要成就,从“家国情怀”角度认识英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,坚守社会主义核心价值观

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

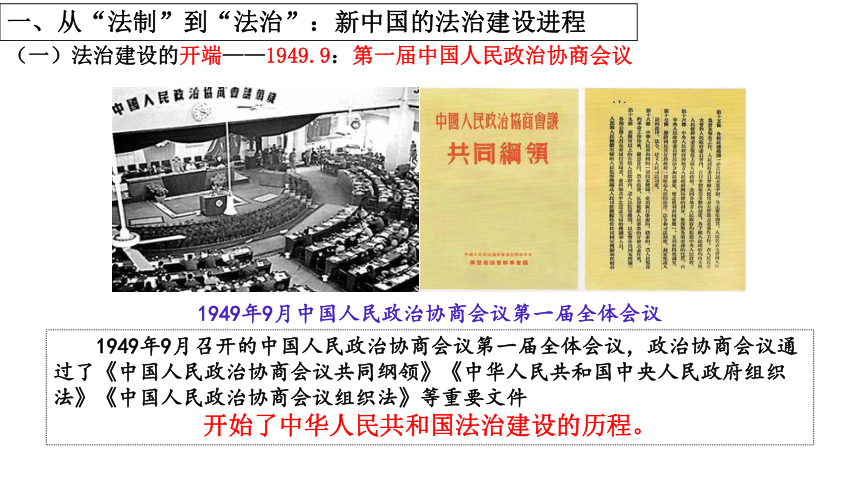

(一)法治建设的开端——1949.9:第一届中国人民政治协商会议

1949年9月中国人民政治协商会议第一届全体会议

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,政治协商会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件

开始了中华人民共和国法治建设的历程。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

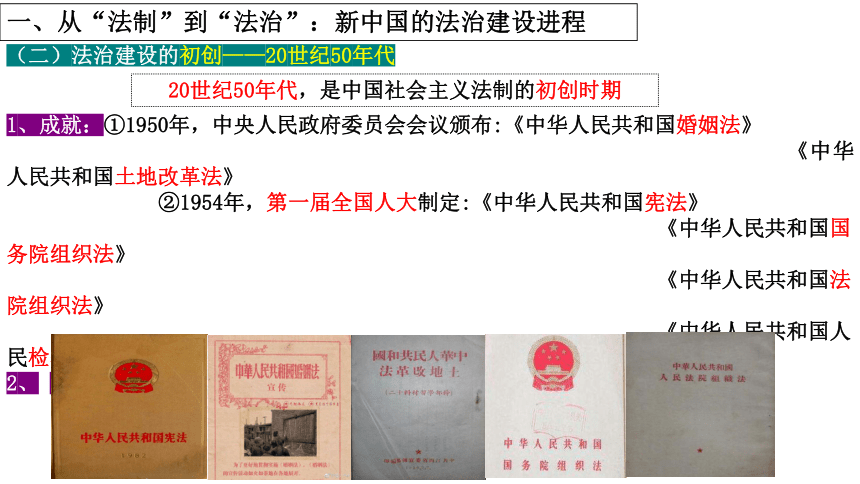

(二)法治建设的初创——20世纪50年代

20世纪50年代,是中国社会主义法制的初创时期

1、成就:①1950年,中央人民政府委员会会议颁布:《中华人民共和国婚姻法》

《中华人民共和国土地改革法》

②1954年,第一届全国人大制定:《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国国务院组织法》

《中华人民共和国法院组织法》

《中华人民共和国人民检察院组织法》

2、 意义: ①确立社会主义中国政治、立法、司法制度

②初步奠定了中国法治建设的基础

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(二)法治建设的初创——20世纪50年代

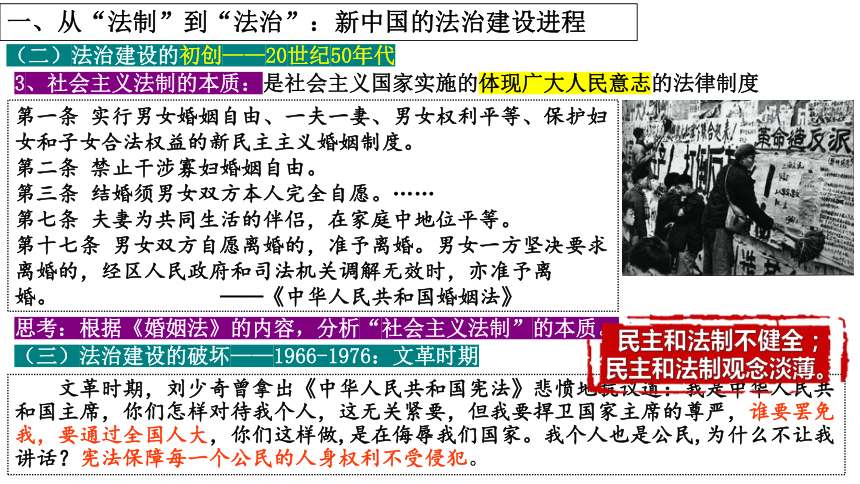

第一条 实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止干涉寡妇婚姻自由。

第三条 结婚须男女双方本人完全自愿。……

第七条 夫妻为共同生活的伴侣,在家庭中地位平等。

第十七条 男女双方自愿离婚的,准予离婚。男女一方坚决要求离婚的,经区人民政府和司法机关调解无效时,亦准予离婚。 ——《中华人民共和国婚姻法》

思考:根据《婚姻法》的内容,分析“社会主义法制”的本质。

3、社会主义法制的本质:是社会主义国家实施的体现广大人民意志的法律制度

(三)法治建设的破坏——1966-1976:文革时期

文革时期,刘少奇曾拿出《中华人民共和国宪法》悲愤地抗议道:我是中华人民共和国主席,你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我要捍卫国家主席的尊严,谁要罢免我,要通过全国人大,你们这样做,是在侮辱我们国家。我个人也是公民,为什么不让我讲话?宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯。

民主和法制不健全;

民主和法制观念淡薄。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(四)法治建设的新发展——1978-20世纪90年代:改革开放新时期

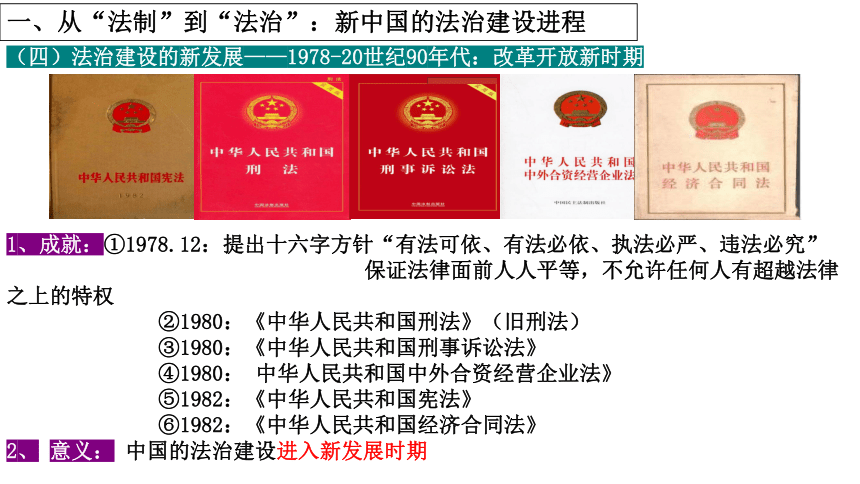

1、成就:①1978.12:提出十六字方针“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”

保证法律面前人人平等,不允许任何人有超越法律之上的特权

②1980:《中华人民共和国刑法》(旧刑法)

③1980:《中华人民共和国刑事诉讼法》

④1980: 中华人民共和国中外合资经营企业法》

⑤1982:《中华人民共和国宪法》

⑥1982:《中华人民共和国经济合同法》

2、 意义: 中国的法治建设进入新发展时期

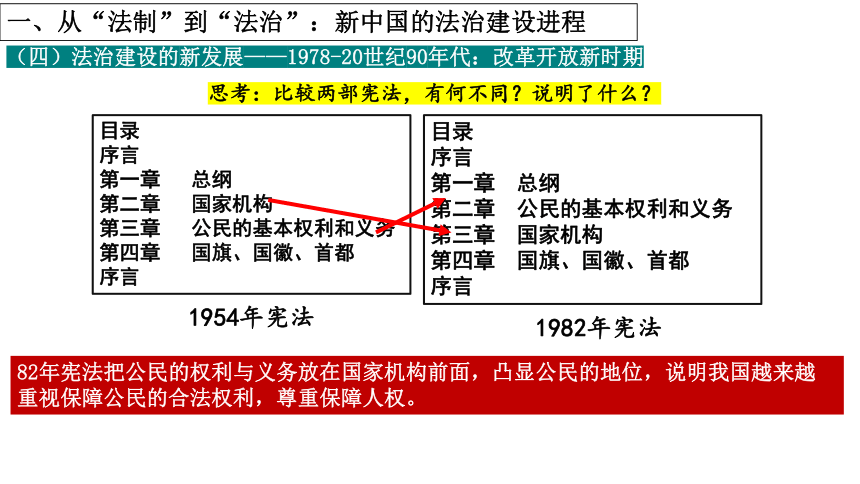

1982年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

1954年宪法

思考:比较两部宪法,有何不同?说明了什么?

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(四)法治建设的新发展——1978-20世纪90年代:改革开放新时期

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(五)法治建设的进一步加强——20世纪90年代以来

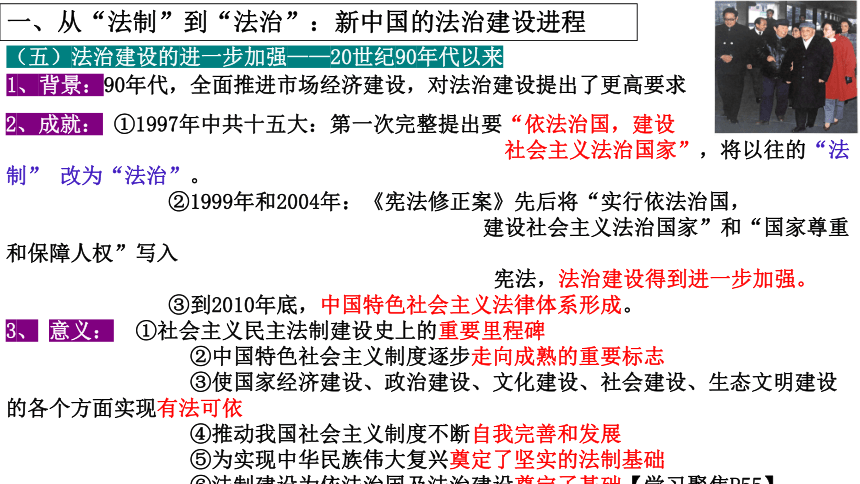

1、背景:90年代,全面推进市场经济建设,对法治建设提出了更高要求

2、成就: ①1997年中共十五大:第一次完整提出要“依法治国,建设

社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年:《宪法修正案》先后将“实行依法治国,

建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入

宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年底,中国特色社会主义法律体系形成。

3、 意义: ①社会主义民主法制建设史上的重要里程碑

②中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志

③使国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的各个方面实现有法可依

④推动我国社会主义制度不断自我完善和发展

⑤为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础

⑥法制建设为依法治国及法治建设奠定了基础【学习聚焦P55】

⑦全面依法治国是国家治理的一场深刻革命【学习聚焦P55】

法制是法律制度的简称,属于制度范畴。法制的基本要求是各项工作都法律化、制度化,并做到有法可依、有法必依、执法必严、 违法必究。法律具有至上性、权威性和强制性。任何国家都存在法制。

而法治是法律统治的简称,是一种治国原则和方法,是相对于“人治”而言的。法治的基本要求是严格依法办事。只在民主制国家才存在法治。

一字之改重大意义在于:目标更明确,从重视制度建设→既重视制度,又重视法律制度的贯彻实施。

基础和前提

立足点和归宿

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(五)法治建设的进一步加强——20世纪90年代以来

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(六)法治建设的新阶段——2012:中共十八大以来

1、背景:建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求

2、成就:

① 十八大以来,党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

推进科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展,保障善治。(立法)

做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设。(法治)

深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。(司法)

② 切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针

(新十六字方针)

推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

③ 2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,

把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

④ 2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》

3、意义:全面依法治国进入新阶段

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。

2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

第一编 总则

第二编 物权

第三编 合同

第四编 人格权

第五编 婚姻家庭

第六编 继承

第七编 侵权责任

附则

《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典;是一部体现对生命健康、财产安全、 人格尊严等各方面权利平等保护的民法典。是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

阶段 内容 意义

1949 《共同纲领》、《政府组织法》、《协商会议组织法》 开始法治建设历程

20C50s 《婚姻法》、《土地改革法》、《宪法》、《组织法》 初步奠定中国法治建设基础

20C80s 修改《宪法》、《刑法》、《诉讼法》、《经济合同法》 法治建设进入新时期

20C90s -2010 “依法治国”、 “尊保人权”入宪 形成中国特色社会主义法律体系

十八大以来 反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《宪法修正案》、《民法典》 全面依法治国进入新阶段

【思考】结合表格分析中国法治建设进程呈现出的特点。

①宪法主体

②与时俱进

④曲折发展

③继承发展

⑤以人为本

⑥注重实践

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

阅读材料,体会依法治国的重要性。

学思之窗(P57)

依法治国,是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障,是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,事关我们党执政兴国,事关人民幸福安康,事关党和国家长治久安。

——《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(2014.10.23)

①实行依法治国是加强和改善党的领导的重要措施;

②实行依法治国是发展社会主义市场经济的客观需要;

③实行依法治国是社会主义文明进步的重要标志;

④实行依法治国是国家长治久安的重要保障。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

雷锋

时传祥

焦裕禄

王进喜

孟泰

1、背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体个人。

2、影响:

在全社会形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

李四光

华罗庚

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(一)社会主义革命和建设时期

2.改革开放后

1、20世纪80年代:“五讲四美三热爱”

社会主义精神文明建设的根本任务:是适应社会主义现代化建设的需要,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

—中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议(1986年)

讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德

心灵美、语言美、行为美、环境美

热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党

四有公民

2、20世纪90年代:开展三大系列创建活动(创建文明城市、文明村镇、文明行业),对促进社会风气的好转起了积极作用。

爱国主义教育

1994年,中共中央颁布《?》《?》,把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

3、2001年颁布《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设;

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(二)改革开放后的精神文明建设

2006年10月,中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007年中共十七大:

提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

2012年中共十八大:

进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

4、社会主义核心价值观:

是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

意义:

培育和践行社会主义核心价值观,涌现出杨善洲、黄大年等一大批全国道德模范。

为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(二)改革开放后的精神文明建设

【思考点P58】爱国主义教育和公民道德建设对社会主义精神文明建设有何作用?

爱国主义教育:是加强社会主义精神文明建设的核心内容和有效途径

思想道德建设:是加强社会主义精神文明建设的重要内容和中心环节

对社会政治经济发展有巨大能动作用

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(二)改革开放后的精神文明建设

小结

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

法治建设进入新发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

十八大以来

全面依法治国

进入新阶段

50年代

初创时期

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共十八大以来

五讲四美三热爱

形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

三大系列创建活动爱国主义教育

社会主义

核心价值观

法治建设进程

精神文明建设

积极参与法制教育,拓展法律知识。

认真学习,提升个人素养。

争做“知法、守法、护法”合格公民

依法行使公民权利,自觉履行公民义务

用法律保护自己!……

争做“四有”青年

尊重社会公共秩序,增强社会责任感,积极参加文明创建公益活动……

从小事做起,从一点一滴做起,由易到难,由远及近,把社会主义核心价值观

变成日常的行为准则,就能为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量!

活学活用:建设社会主义法治国家,加强社会主义精神文明建设,

我们中学生应该怎么做呢?

建设社会主义法治国家:

社会主义精神文明建设:

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

选择性必修一 第三单元 法律与教化

课标:了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

素养:1.按阶段分期梳理中华人民共和国成立后法治建设的基本历程,从“唯物史观”角度认识依法治国对社会政治、经济、文化等方面发展的重大意义

2.了解社会主义精神文明建设的主要成就,从“家国情怀”角度认识英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,坚守社会主义核心价值观

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(一)法治建设的开端——1949.9:第一届中国人民政治协商会议

1949年9月中国人民政治协商会议第一届全体会议

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,政治协商会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件

开始了中华人民共和国法治建设的历程。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(二)法治建设的初创——20世纪50年代

20世纪50年代,是中国社会主义法制的初创时期

1、成就:①1950年,中央人民政府委员会会议颁布:《中华人民共和国婚姻法》

《中华人民共和国土地改革法》

②1954年,第一届全国人大制定:《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国国务院组织法》

《中华人民共和国法院组织法》

《中华人民共和国人民检察院组织法》

2、 意义: ①确立社会主义中国政治、立法、司法制度

②初步奠定了中国法治建设的基础

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(二)法治建设的初创——20世纪50年代

第一条 实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止干涉寡妇婚姻自由。

第三条 结婚须男女双方本人完全自愿。……

第七条 夫妻为共同生活的伴侣,在家庭中地位平等。

第十七条 男女双方自愿离婚的,准予离婚。男女一方坚决要求离婚的,经区人民政府和司法机关调解无效时,亦准予离婚。 ——《中华人民共和国婚姻法》

思考:根据《婚姻法》的内容,分析“社会主义法制”的本质。

3、社会主义法制的本质:是社会主义国家实施的体现广大人民意志的法律制度

(三)法治建设的破坏——1966-1976:文革时期

文革时期,刘少奇曾拿出《中华人民共和国宪法》悲愤地抗议道:我是中华人民共和国主席,你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我要捍卫国家主席的尊严,谁要罢免我,要通过全国人大,你们这样做,是在侮辱我们国家。我个人也是公民,为什么不让我讲话?宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯。

民主和法制不健全;

民主和法制观念淡薄。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(四)法治建设的新发展——1978-20世纪90年代:改革开放新时期

1、成就:①1978.12:提出十六字方针“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”

保证法律面前人人平等,不允许任何人有超越法律之上的特权

②1980:《中华人民共和国刑法》(旧刑法)

③1980:《中华人民共和国刑事诉讼法》

④1980: 中华人民共和国中外合资经营企业法》

⑤1982:《中华人民共和国宪法》

⑥1982:《中华人民共和国经济合同法》

2、 意义: 中国的法治建设进入新发展时期

1982年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

1954年宪法

思考:比较两部宪法,有何不同?说明了什么?

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(四)法治建设的新发展——1978-20世纪90年代:改革开放新时期

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(五)法治建设的进一步加强——20世纪90年代以来

1、背景:90年代,全面推进市场经济建设,对法治建设提出了更高要求

2、成就: ①1997年中共十五大:第一次完整提出要“依法治国,建设

社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年:《宪法修正案》先后将“实行依法治国,

建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入

宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年底,中国特色社会主义法律体系形成。

3、 意义: ①社会主义民主法制建设史上的重要里程碑

②中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志

③使国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的各个方面实现有法可依

④推动我国社会主义制度不断自我完善和发展

⑤为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础

⑥法制建设为依法治国及法治建设奠定了基础【学习聚焦P55】

⑦全面依法治国是国家治理的一场深刻革命【学习聚焦P55】

法制是法律制度的简称,属于制度范畴。法制的基本要求是各项工作都法律化、制度化,并做到有法可依、有法必依、执法必严、 违法必究。法律具有至上性、权威性和强制性。任何国家都存在法制。

而法治是法律统治的简称,是一种治国原则和方法,是相对于“人治”而言的。法治的基本要求是严格依法办事。只在民主制国家才存在法治。

一字之改重大意义在于:目标更明确,从重视制度建设→既重视制度,又重视法律制度的贯彻实施。

基础和前提

立足点和归宿

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(五)法治建设的进一步加强——20世纪90年代以来

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

(六)法治建设的新阶段——2012:中共十八大以来

1、背景:建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求

2、成就:

① 十八大以来,党领导人民全面依法治国,加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

推进科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展,保障善治。(立法)

做到依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设。(法治)

深化司法改革,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。(司法)

② 切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针

(新十六字方针)

推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

③ 2018年十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,

把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

④ 2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》

3、意义:全面依法治国进入新阶段

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。

2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

第一编 总则

第二编 物权

第三编 合同

第四编 人格权

第五编 婚姻家庭

第六编 继承

第七编 侵权责任

附则

《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典;是一部体现对生命健康、财产安全、 人格尊严等各方面权利平等保护的民法典。是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

阶段 内容 意义

1949 《共同纲领》、《政府组织法》、《协商会议组织法》 开始法治建设历程

20C50s 《婚姻法》、《土地改革法》、《宪法》、《组织法》 初步奠定中国法治建设基础

20C80s 修改《宪法》、《刑法》、《诉讼法》、《经济合同法》 法治建设进入新时期

20C90s -2010 “依法治国”、 “尊保人权”入宪 形成中国特色社会主义法律体系

十八大以来 反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《宪法修正案》、《民法典》 全面依法治国进入新阶段

【思考】结合表格分析中国法治建设进程呈现出的特点。

①宪法主体

②与时俱进

④曲折发展

③继承发展

⑤以人为本

⑥注重实践

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

阅读材料,体会依法治国的重要性。

学思之窗(P57)

依法治国,是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障,是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,事关我们党执政兴国,事关人民幸福安康,事关党和国家长治久安。

——《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(2014.10.23)

①实行依法治国是加强和改善党的领导的重要措施;

②实行依法治国是发展社会主义市场经济的客观需要;

③实行依法治国是社会主义文明进步的重要标志;

④实行依法治国是国家长治久安的重要保障。

一、从“法制”到“法治”:新中国的法治建设进程

雷锋

时传祥

焦裕禄

王进喜

孟泰

1、背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体个人。

2、影响:

在全社会形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

李四光

华罗庚

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(一)社会主义革命和建设时期

2.改革开放后

1、20世纪80年代:“五讲四美三热爱”

社会主义精神文明建设的根本任务:是适应社会主义现代化建设的需要,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

—中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议(1986年)

讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德

心灵美、语言美、行为美、环境美

热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党

四有公民

2、20世纪90年代:开展三大系列创建活动(创建文明城市、文明村镇、文明行业),对促进社会风气的好转起了积极作用。

爱国主义教育

1994年,中共中央颁布《?》《?》,把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

3、2001年颁布《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设;

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(二)改革开放后的精神文明建设

2006年10月,中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007年中共十七大:

提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

2012年中共十八大:

进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

4、社会主义核心价值观:

是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

意义:

培育和践行社会主义核心价值观,涌现出杨善洲、黄大年等一大批全国道德模范。

为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(二)改革开放后的精神文明建设

【思考点P58】爱国主义教育和公民道德建设对社会主义精神文明建设有何作用?

爱国主义教育:是加强社会主义精神文明建设的核心内容和有效途径

思想道德建设:是加强社会主义精神文明建设的重要内容和中心环节

对社会政治经济发展有巨大能动作用

二、从“旧文明”到“新文明”:新中国的精神文明建设

(二)改革开放后的精神文明建设

小结

“文革”时期

严重破坏

改革开放后

法治建设进入新发展时期

20世纪90年代以来

法治建设进一步加强

十八大以来

全面依法治国

进入新阶段

50年代

初创时期

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共十八大以来

五讲四美三热爱

形成了健康向上的道德风尚,热爱党、热爱社会主义的政治氛围,

关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则,

互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系,

三大系列创建活动爱国主义教育

社会主义

核心价值观

法治建设进程

精神文明建设

积极参与法制教育,拓展法律知识。

认真学习,提升个人素养。

争做“知法、守法、护法”合格公民

依法行使公民权利,自觉履行公民义务

用法律保护自己!……

争做“四有”青年

尊重社会公共秩序,增强社会责任感,积极参加文明创建公益活动……

从小事做起,从一点一滴做起,由易到难,由远及近,把社会主义核心价值观

变成日常的行为准则,就能为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量!

活学活用:建设社会主义法治国家,加强社会主义精神文明建设,

我们中学生应该怎么做呢?

建设社会主义法治国家:

社会主义精神文明建设:

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理