2024届高三地理一轮复习系列 第二章 第二节 地球的历史和地球的圈层结构 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第二章 第二节 地球的历史和地球的圈层结构 复习学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 699.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 地球的历史和地球的圈层结构

课标要求 命题趋势

1.运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。 2.运用示意图,说明地球的圈层结构。 1.基础性考法:利用图文资料考查地球发展史;根据地震波的波速变化,说明地球内部圈层的特征。 2.综合性考法:结合地质年代表或化石景观图,分析地球不同地质阶段的自然环境特征;概括各圈层的相互关系。 3.创新性考法:通过野外观察化石、地层等方式,开展地理实践学习活动,识别地质年代,描述古地理环境特征。

考点1 地球的历史

1.化石和地质年代表:

(1)地层

(2)化石

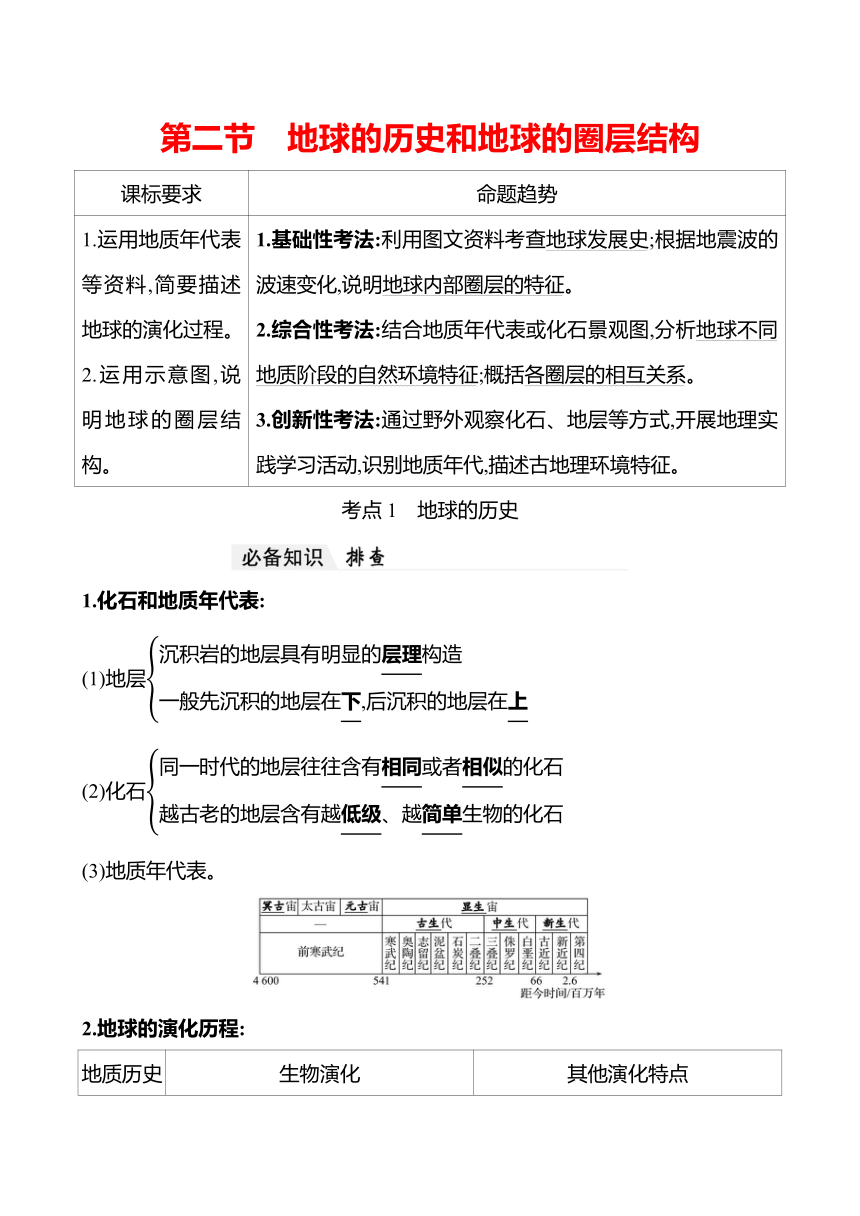

(3)地质年代表。

2.地球的演化历程:

地质历史时期 生物演化 其他演化特点

前寒武纪 出现了原核生物、真核生物和多细胞生物 形成陆地;铁、金、镍、铬等金属矿产成矿期

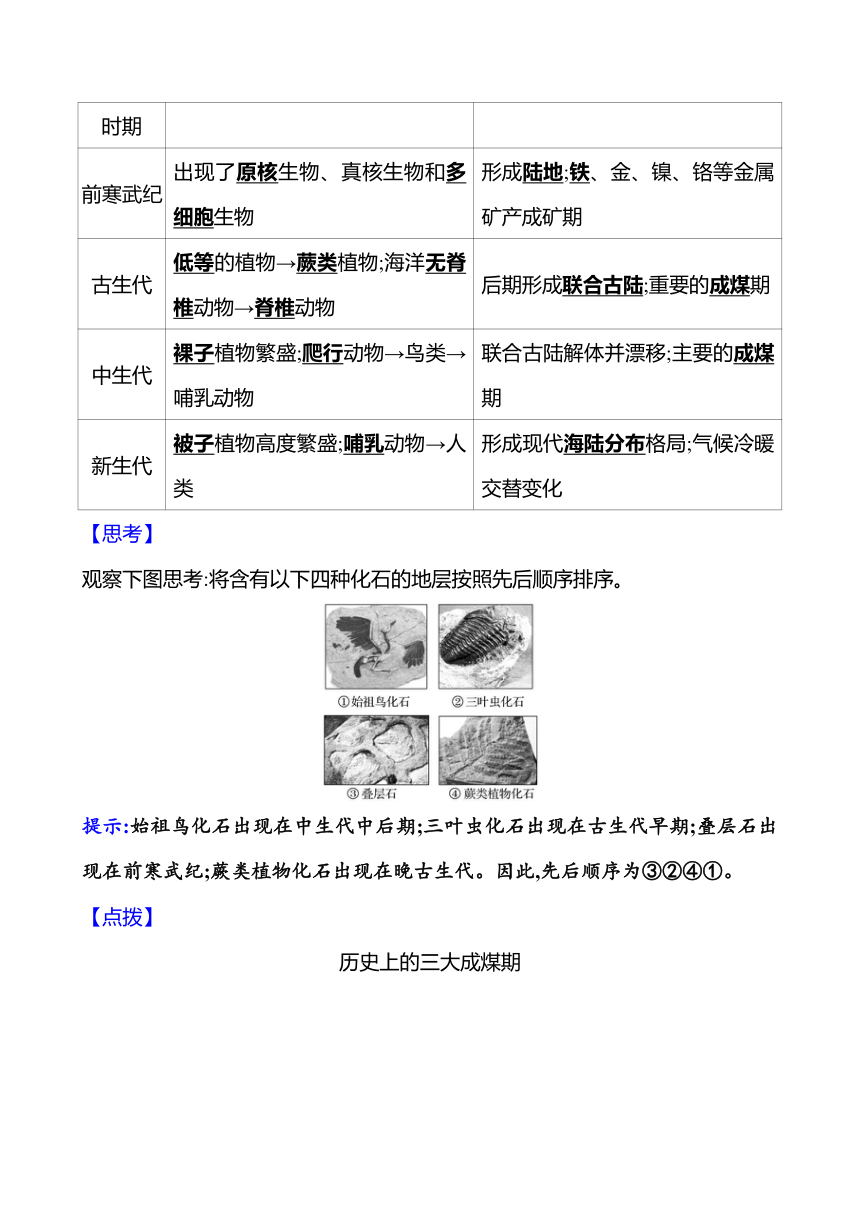

古生代 低等的植物→蕨类植物;海洋无脊椎动物→脊椎动物 后期形成联合古陆;重要的成煤期

中生代 裸子植物繁盛;爬行动物→鸟类→哺乳动物 联合古陆解体并漂移;主要的成煤期

新生代 被子植物高度繁盛;哺乳动物→人类 形成现代海陆分布格局;气候冷暖交替变化

【思考】

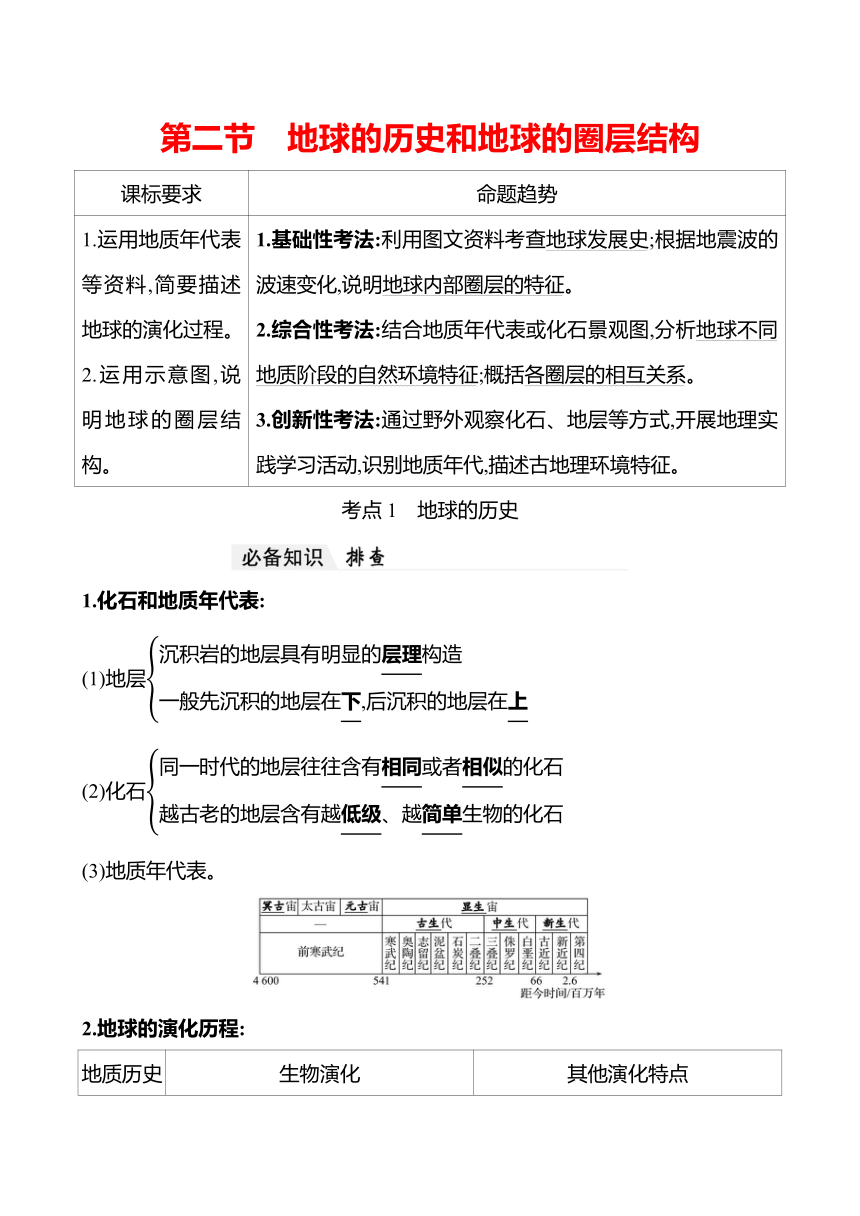

观察下图思考:将含有以下四种化石的地层按照先后顺序排序。

提示:始祖鸟化石出现在中生代中后期;三叶虫化石出现在古生代早期;叠层石出现在前寒武纪;蕨类植物化石出现在晚古生代。因此,先后顺序为③②④①。

【点拨】

历史上的三大成煤期

1.地球历史的发展过程:

时间 变化 冥古宙→太古宙→元古宙→古生代→中生代→新生代

前寒武纪 地球形成,原始海洋出现,形成最初的海洋、陆地分布状况

古生代 地壳运动剧烈,形成一块联合古陆

中生代 板块运动剧烈,联合古陆解体,各大陆漂移

新生代 形成现代海陆分布格局。地壳运动剧烈,形成了现代地势起伏的基本面貌

原始大气 主要成分是二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨,缺少氧气

现代大气 主要成分是氮气和氧气

动物演化 动物孕育、萌芽和发展的初期阶段→海洋无脊椎动物→鱼类→两栖动物→爬行动物→哺乳动物→人类

植物变化 海生藻类→蕨类植物→裸子植物→被子植物

【知识拓展】生物演化的四大特性

(1)进步性:生物演化的总趋势是从简单到复杂,从低级到高级。

(2)不可逆性:以前出现并灭绝的种类在以后不会再重复出现。

(3)同时期的一致性:同一个地质历史时期生物界的总貌具有全球一致性,这一特征使得全球地层对比成为可能。

(4)空间变化性:从空间分布来看,生物具有从海洋向陆地扩展的过程。

2.岩石(地层)或化石所指示的古地理环境:

(1)岩石(地层)所指示的古地理环境特征。

地层 古地理环境

含煤(石油)地层 气候湿润、森林茂密

卵砾岩 河流发育,河流落差较大

石灰岩 温暖的浅海环境

页岩 静水环境

玄武岩 有火山活动

有色金属矿产 岩浆活动频繁

(2)化石所指示的古地理环境特征。

化石 古地理环境

三叶虫、鱼、贝壳等海洋生物化石 海洋(水生)环境

珊瑚化石 清澈温暖的浅海环境

恐龙化石、裸子植物化石 气候温暖、植被茂密

鸟类或哺乳类动物化石 陆生环境

角度1 生物的进化过程

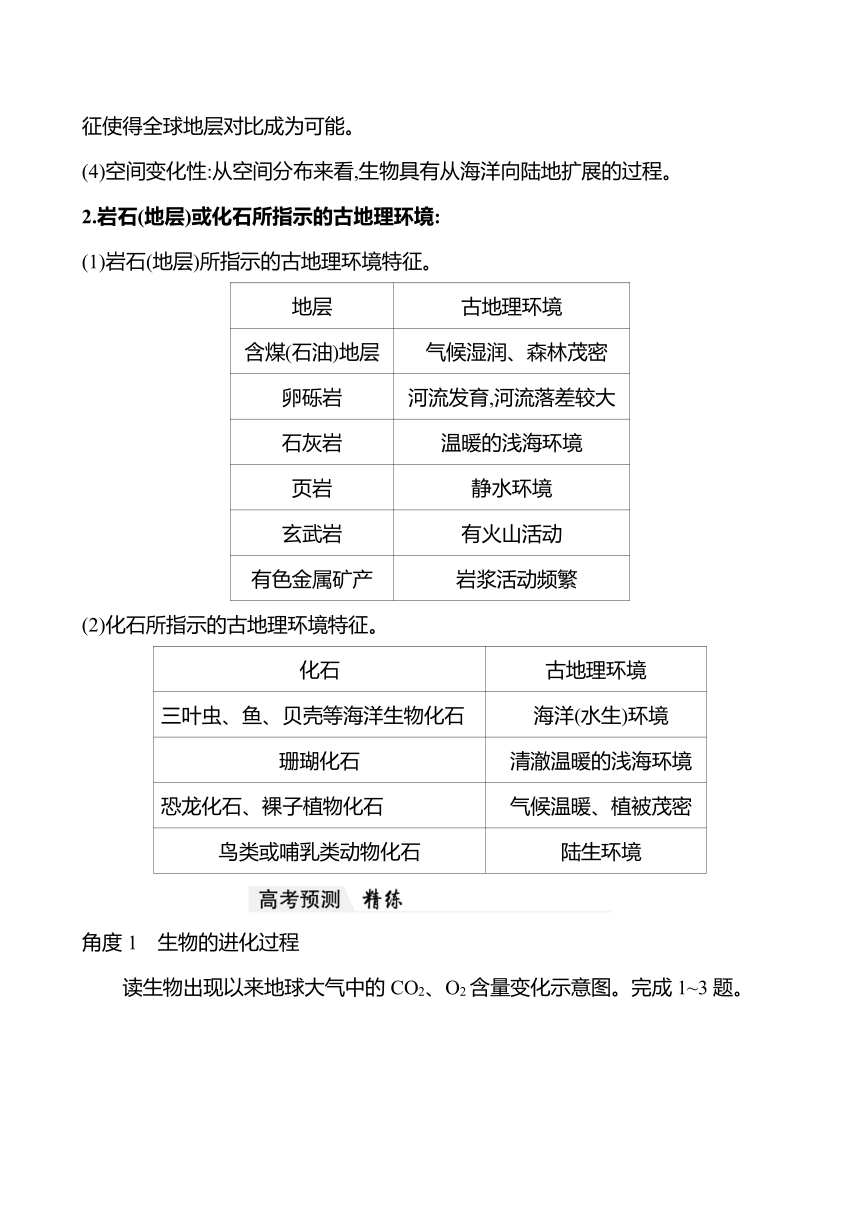

读生物出现以来地球大气中的CO2、O2含量变化示意图。完成1~3题。

1.在地质历史时期,出现最早的是 ( )

A.蓝细菌 B.蕨类植物

C.裸子植物 D.被子植物

2.地球上生物出现后 ( )

A.O2的含量上升

B.CO2的含量不断上升

C.O2和CO2含量保持稳定

D.O2和CO2含量变化呈正相关

3.被子植物出现时 ( )

A.恐龙等大批生物灭绝

B.联合古陆(泛大陆)已形成

C.重要的铁矿成矿期

D.青藏高原和喜马拉雅山形成

【解析】1选A,2选A,3选B。第1题,从图中可知,在地质历史时期,出现最早的是在海洋中的单细胞生物(海生藻类)蓝细菌。第2题,读图可知,地球上生物出现后O2 的含量上升,CO2的含量先上升后下降。O2 和CO2含量不稳定,含量变化不呈正相关。第3题,被子植物出现时期为中生代末期,此时联合古陆(泛大陆)早已形成。恐龙等大批生物灭绝在被子植物出现以后。重要的铁矿成矿期为太古宙。青藏高原和喜马拉雅山形成于新生代。

角度2 推测古地理环境

读地质时期(局部)全球气温、降水量变化示意图,完成4、5题。

4.恐龙繁盛时期全球气候特征是 ( )

A.总体比较寒冷 B.总体比较湿润

C.冷暖干湿交替 D.温暖干旱明显

5.在图示甲时期 ( )

A.被子植物繁盛

B.大陆冰川覆盖面积广

C.海平面高于现代

D.水稻、小麦等频频歉收

【解析】4选D,5选B。第4题,根据所学知识可知,中生代是恐龙繁盛的时代,再结合题图可知,中生代全球气温高于现代全球平均气温,说明当时气温较高;在降水方面,中生代降水量低于现代全球平均降水量,说明当时降水较少。因此中生代全球气候的特征为温暖干旱明显。第5题,图示甲时期是古生代晚期,蕨类植物繁盛,被子植物繁盛的时代为新生代,故A项错误。结合图示可知,甲时期气温较低,可能会出现大陆冰川覆盖面积广的状况,故B项正确。甲时期气温比现代低,海水可能大量结冰,导致海平面低于现代,故C项错误。古生代晚期人类还没有出现,不会出现水稻、小麦等农作物歉收,故D项错误。

【加固训练】

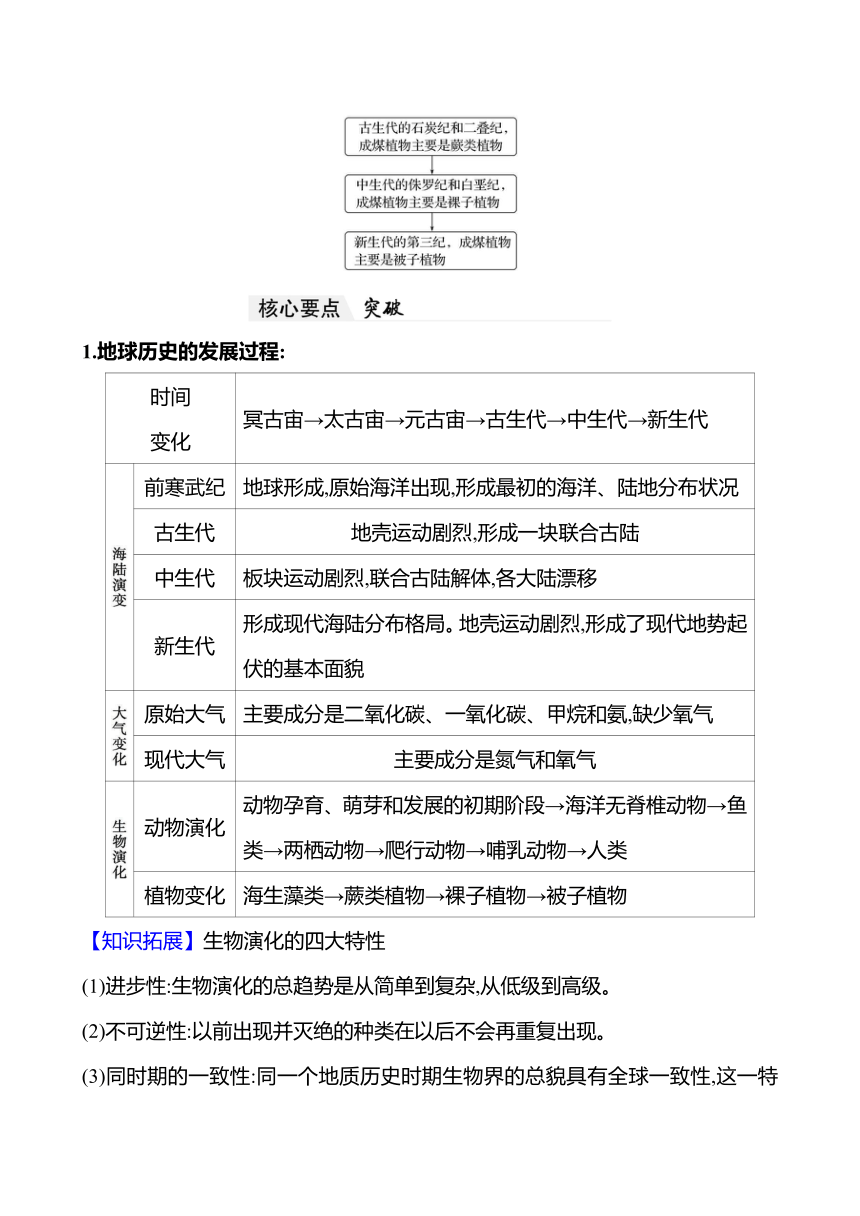

地层和化石就像“书页”一样,记录着地球发展的历史。读图,完成(1)~(3)题。

(1)如果地层中含有图1中化石,说明该地层形成时期环境为 ( )

A.海洋 B.沙漠

C.森林 D.草原

(2)图2化石中的生物在地球上出现时 ( )

A.地球上存在两个大陆

B.只有一个联合古陆

C.七大洲、四大洋轮廓初步显现

D.七大洲、四大洋的格局已经形成

(3)①地层中含有图1生物化石,②地层中含有图2生物化石,在未受到剧烈构造运动扰动的情况下,两地层的位置关系是 ( )

A.①在②上方

B.②在①上方

C.同一位置

D.无法判断

【解析】(1)选A,(2)选C,(3)选B。第(1)题,图1化石为三叶虫化石,处于古生代寒武纪时期,环境为海洋。第(2)题,只有一个联合古陆是在古生代时期,进入中生代三叠纪时,联合古陆开始分离,图2是恐龙化石,处于中生代侏罗纪、白垩纪时期,地球上海陆轮廓基本分离,七大洲、四大洋轮廓初步显现。第(3)题,①地层化石为三叶虫化石,②地层化石为恐龙化石,未受到剧烈构造运动时新地层在上,老地层在下,①是老地层,②是新地层,①在②下方。

考点2 地球的圈层结构

1.地球的内部圈层:

(1)划分依据:地震波传播速度的变化。

(2)两个界面:

(3)各圈层特征。

名称 组成和特点

地壳 由岩石组成,厚薄不一:海洋地壳薄,大陆地壳厚,高山处更厚

地幔 上地幔 上部的软流层,是岩浆的主要发源地

下地幔 固体物质

地核 外核 液态的金属,形成地球的磁场

内核 由固体金属组成,以铁、镍为主

2.地球的外部圈层:

名称 概念 组成

大气圈 笼罩着地球外部的气体圈层 由气体和悬浮物质组成,主要成分是氮气和氧气

水圈 地表和近地表的各种形态水体的总称 主体是海洋,还包括陆地上的河流、冰川等

生物圈 地球表层生物的总称 生物及其生存环境

【填绘】

地球的内部圈层

图中A为横波,B为纵波,

C地壳,D地幔,E地核

【点拨】

地壳厚度不均

陆地地壳厚,海洋地壳薄。海拔越高,地壳越厚,海拔越低,地壳越薄。

【思考】

岩石圈属于地球的内部圈层还是外部圈层

提示:岩石圈包括地壳和上地幔的顶部(软流层以上的部分),它的范围比地壳大,属于地球的内部圈层。

地球内部圈层的划分

以莫霍界面和古登堡界面为界,可将地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。

【知识拓展】生物圈是自然环境系统中最活跃的圈层

水圈、大气圈、岩石圈均是由无机成分构成,而生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称,是由有机成分和无机成分共同组成的。生物圈中的生物不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,自然地理环境系统中最活跃的圈层是生物圈。

角度1 地球内部圈层

下图为地震波在地球内部传播速度和地球内部结构(①~④为地球内部圈层)示意图。据此完成1、2题。

1.①~④表示的地球内部圈层,对应正确的是 ( )

A.①—地壳 B.②—岩石圈

C.③—地幔 D.④—软流层

2.下列对地球内部各圈层特点的描述,正确的是( )

A.①—横波传播速度最大

B.②—内部物质组成均匀

C.③—呈液态

D.④—由硅酸盐矿物组成

【解析】1选A,2选C。第1题,根据示意图可判断,①为地壳,②为地幔, ③为外核,④为内核。岩石圈的范围是软流层之上的部分,即包括上地幔顶部和地壳;软流层位于上地幔,距地表80千米~400千米。第2题,根据图中信息,横波从上到下传播过程中速度在增加,在到达古登堡界面时消失,因此在①层时不是速度最大;②层地震波从上到下速度在变化,说明内部物质组成不均匀;横波传到③层时消失,说明该层是液态;④内核是由高温的铁和镍组成的。

(2022·海口模拟)南设得兰群岛是南极洲的火山群岛,它处于一个岛弧的地质环境,早期基本上和南极半岛连在一起,后来群岛逐渐与半岛分离,形成布兰斯菲尔德海峡。下图为布兰斯菲尔德海峡附近区域莫霍界面深度的等值线分布图(单位:千米)。据此完成3、4题。

3.判断图示区域莫霍界面深度的主要依据是 ( )

A.海底地貌类型 B.深海钻探探测

C.地震波速度变化 D.潜水实地观测

4.图中四地 ( )

A.①处为海底盆地

B.②处海平面较高

C.③处大洋地壳较②处薄

D.④处海水深度最大

【解析】3选C,4选C。第3题,莫霍界面距离陆地地表平均深度约33千米,以人类目前的技术尚不能通过钻探获取其位置,也不能通过海底地貌确定其深度,海底潜水更是不能到达莫霍界面处,人类目前确定莫霍界面的深度主要是依据地震波在地下传播速度的变化来判断的。第4题,根据图中等值线可知,①处等深线数值范围是30~32千米,①处莫霍界面深度较大,但根据莫霍界面深度难以判断海底地形;图示区域海平面是相同的;②处等深线数值范围是36~38千米,③处等深线数值范围是28~30千米,③处较②处莫霍界面深度浅,说明③处大洋地壳较薄,由莫霍界面的深度不能判断海水的深度。

角度2 地球的外部圈层

雾凇,俗称树挂,是低温时空气中水汽直接凝华,或过冷雾滴直接冻结在物体上的冰晶,是非常难得的自然奇观。雾凇景观以吉林雾凇最为有名。如图为吉林雾凇景观图。据此回答5、6题。

5.雾凇的形成,体现的地球圈层数量有 ( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

6.构成雾凇景观的核心要素属于 ( )

A.大气圈 B.水圈

C.生物圈 D.岩石圈

【解析】5选C,6选B。第5题,据图文材料可知,雾凇是空气中的水汽在树木等物体上凝结而成,故雾凇的形成体现的地球圈层有大气圈、水圈和生物圈,共3个。第6题,据图文材料可知,雾凇是低温时空气中水汽直接凝华,或过冷雾滴直接冻结在物体上的冰晶,所以构成雾凇景观的核心要素是冰晶,属于水圈。

课标要求 命题趋势

1.运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。 2.运用示意图,说明地球的圈层结构。 1.基础性考法:利用图文资料考查地球发展史;根据地震波的波速变化,说明地球内部圈层的特征。 2.综合性考法:结合地质年代表或化石景观图,分析地球不同地质阶段的自然环境特征;概括各圈层的相互关系。 3.创新性考法:通过野外观察化石、地层等方式,开展地理实践学习活动,识别地质年代,描述古地理环境特征。

考点1 地球的历史

1.化石和地质年代表:

(1)地层

(2)化石

(3)地质年代表。

2.地球的演化历程:

地质历史时期 生物演化 其他演化特点

前寒武纪 出现了原核生物、真核生物和多细胞生物 形成陆地;铁、金、镍、铬等金属矿产成矿期

古生代 低等的植物→蕨类植物;海洋无脊椎动物→脊椎动物 后期形成联合古陆;重要的成煤期

中生代 裸子植物繁盛;爬行动物→鸟类→哺乳动物 联合古陆解体并漂移;主要的成煤期

新生代 被子植物高度繁盛;哺乳动物→人类 形成现代海陆分布格局;气候冷暖交替变化

【思考】

观察下图思考:将含有以下四种化石的地层按照先后顺序排序。

提示:始祖鸟化石出现在中生代中后期;三叶虫化石出现在古生代早期;叠层石出现在前寒武纪;蕨类植物化石出现在晚古生代。因此,先后顺序为③②④①。

【点拨】

历史上的三大成煤期

1.地球历史的发展过程:

时间 变化 冥古宙→太古宙→元古宙→古生代→中生代→新生代

前寒武纪 地球形成,原始海洋出现,形成最初的海洋、陆地分布状况

古生代 地壳运动剧烈,形成一块联合古陆

中生代 板块运动剧烈,联合古陆解体,各大陆漂移

新生代 形成现代海陆分布格局。地壳运动剧烈,形成了现代地势起伏的基本面貌

原始大气 主要成分是二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨,缺少氧气

现代大气 主要成分是氮气和氧气

动物演化 动物孕育、萌芽和发展的初期阶段→海洋无脊椎动物→鱼类→两栖动物→爬行动物→哺乳动物→人类

植物变化 海生藻类→蕨类植物→裸子植物→被子植物

【知识拓展】生物演化的四大特性

(1)进步性:生物演化的总趋势是从简单到复杂,从低级到高级。

(2)不可逆性:以前出现并灭绝的种类在以后不会再重复出现。

(3)同时期的一致性:同一个地质历史时期生物界的总貌具有全球一致性,这一特征使得全球地层对比成为可能。

(4)空间变化性:从空间分布来看,生物具有从海洋向陆地扩展的过程。

2.岩石(地层)或化石所指示的古地理环境:

(1)岩石(地层)所指示的古地理环境特征。

地层 古地理环境

含煤(石油)地层 气候湿润、森林茂密

卵砾岩 河流发育,河流落差较大

石灰岩 温暖的浅海环境

页岩 静水环境

玄武岩 有火山活动

有色金属矿产 岩浆活动频繁

(2)化石所指示的古地理环境特征。

化石 古地理环境

三叶虫、鱼、贝壳等海洋生物化石 海洋(水生)环境

珊瑚化石 清澈温暖的浅海环境

恐龙化石、裸子植物化石 气候温暖、植被茂密

鸟类或哺乳类动物化石 陆生环境

角度1 生物的进化过程

读生物出现以来地球大气中的CO2、O2含量变化示意图。完成1~3题。

1.在地质历史时期,出现最早的是 ( )

A.蓝细菌 B.蕨类植物

C.裸子植物 D.被子植物

2.地球上生物出现后 ( )

A.O2的含量上升

B.CO2的含量不断上升

C.O2和CO2含量保持稳定

D.O2和CO2含量变化呈正相关

3.被子植物出现时 ( )

A.恐龙等大批生物灭绝

B.联合古陆(泛大陆)已形成

C.重要的铁矿成矿期

D.青藏高原和喜马拉雅山形成

【解析】1选A,2选A,3选B。第1题,从图中可知,在地质历史时期,出现最早的是在海洋中的单细胞生物(海生藻类)蓝细菌。第2题,读图可知,地球上生物出现后O2 的含量上升,CO2的含量先上升后下降。O2 和CO2含量不稳定,含量变化不呈正相关。第3题,被子植物出现时期为中生代末期,此时联合古陆(泛大陆)早已形成。恐龙等大批生物灭绝在被子植物出现以后。重要的铁矿成矿期为太古宙。青藏高原和喜马拉雅山形成于新生代。

角度2 推测古地理环境

读地质时期(局部)全球气温、降水量变化示意图,完成4、5题。

4.恐龙繁盛时期全球气候特征是 ( )

A.总体比较寒冷 B.总体比较湿润

C.冷暖干湿交替 D.温暖干旱明显

5.在图示甲时期 ( )

A.被子植物繁盛

B.大陆冰川覆盖面积广

C.海平面高于现代

D.水稻、小麦等频频歉收

【解析】4选D,5选B。第4题,根据所学知识可知,中生代是恐龙繁盛的时代,再结合题图可知,中生代全球气温高于现代全球平均气温,说明当时气温较高;在降水方面,中生代降水量低于现代全球平均降水量,说明当时降水较少。因此中生代全球气候的特征为温暖干旱明显。第5题,图示甲时期是古生代晚期,蕨类植物繁盛,被子植物繁盛的时代为新生代,故A项错误。结合图示可知,甲时期气温较低,可能会出现大陆冰川覆盖面积广的状况,故B项正确。甲时期气温比现代低,海水可能大量结冰,导致海平面低于现代,故C项错误。古生代晚期人类还没有出现,不会出现水稻、小麦等农作物歉收,故D项错误。

【加固训练】

地层和化石就像“书页”一样,记录着地球发展的历史。读图,完成(1)~(3)题。

(1)如果地层中含有图1中化石,说明该地层形成时期环境为 ( )

A.海洋 B.沙漠

C.森林 D.草原

(2)图2化石中的生物在地球上出现时 ( )

A.地球上存在两个大陆

B.只有一个联合古陆

C.七大洲、四大洋轮廓初步显现

D.七大洲、四大洋的格局已经形成

(3)①地层中含有图1生物化石,②地层中含有图2生物化石,在未受到剧烈构造运动扰动的情况下,两地层的位置关系是 ( )

A.①在②上方

B.②在①上方

C.同一位置

D.无法判断

【解析】(1)选A,(2)选C,(3)选B。第(1)题,图1化石为三叶虫化石,处于古生代寒武纪时期,环境为海洋。第(2)题,只有一个联合古陆是在古生代时期,进入中生代三叠纪时,联合古陆开始分离,图2是恐龙化石,处于中生代侏罗纪、白垩纪时期,地球上海陆轮廓基本分离,七大洲、四大洋轮廓初步显现。第(3)题,①地层化石为三叶虫化石,②地层化石为恐龙化石,未受到剧烈构造运动时新地层在上,老地层在下,①是老地层,②是新地层,①在②下方。

考点2 地球的圈层结构

1.地球的内部圈层:

(1)划分依据:地震波传播速度的变化。

(2)两个界面:

(3)各圈层特征。

名称 组成和特点

地壳 由岩石组成,厚薄不一:海洋地壳薄,大陆地壳厚,高山处更厚

地幔 上地幔 上部的软流层,是岩浆的主要发源地

下地幔 固体物质

地核 外核 液态的金属,形成地球的磁场

内核 由固体金属组成,以铁、镍为主

2.地球的外部圈层:

名称 概念 组成

大气圈 笼罩着地球外部的气体圈层 由气体和悬浮物质组成,主要成分是氮气和氧气

水圈 地表和近地表的各种形态水体的总称 主体是海洋,还包括陆地上的河流、冰川等

生物圈 地球表层生物的总称 生物及其生存环境

【填绘】

地球的内部圈层

图中A为横波,B为纵波,

C地壳,D地幔,E地核

【点拨】

地壳厚度不均

陆地地壳厚,海洋地壳薄。海拔越高,地壳越厚,海拔越低,地壳越薄。

【思考】

岩石圈属于地球的内部圈层还是外部圈层

提示:岩石圈包括地壳和上地幔的顶部(软流层以上的部分),它的范围比地壳大,属于地球的内部圈层。

地球内部圈层的划分

以莫霍界面和古登堡界面为界,可将地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。

【知识拓展】生物圈是自然环境系统中最活跃的圈层

水圈、大气圈、岩石圈均是由无机成分构成,而生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称,是由有机成分和无机成分共同组成的。生物圈中的生物不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,自然地理环境系统中最活跃的圈层是生物圈。

角度1 地球内部圈层

下图为地震波在地球内部传播速度和地球内部结构(①~④为地球内部圈层)示意图。据此完成1、2题。

1.①~④表示的地球内部圈层,对应正确的是 ( )

A.①—地壳 B.②—岩石圈

C.③—地幔 D.④—软流层

2.下列对地球内部各圈层特点的描述,正确的是( )

A.①—横波传播速度最大

B.②—内部物质组成均匀

C.③—呈液态

D.④—由硅酸盐矿物组成

【解析】1选A,2选C。第1题,根据示意图可判断,①为地壳,②为地幔, ③为外核,④为内核。岩石圈的范围是软流层之上的部分,即包括上地幔顶部和地壳;软流层位于上地幔,距地表80千米~400千米。第2题,根据图中信息,横波从上到下传播过程中速度在增加,在到达古登堡界面时消失,因此在①层时不是速度最大;②层地震波从上到下速度在变化,说明内部物质组成不均匀;横波传到③层时消失,说明该层是液态;④内核是由高温的铁和镍组成的。

(2022·海口模拟)南设得兰群岛是南极洲的火山群岛,它处于一个岛弧的地质环境,早期基本上和南极半岛连在一起,后来群岛逐渐与半岛分离,形成布兰斯菲尔德海峡。下图为布兰斯菲尔德海峡附近区域莫霍界面深度的等值线分布图(单位:千米)。据此完成3、4题。

3.判断图示区域莫霍界面深度的主要依据是 ( )

A.海底地貌类型 B.深海钻探探测

C.地震波速度变化 D.潜水实地观测

4.图中四地 ( )

A.①处为海底盆地

B.②处海平面较高

C.③处大洋地壳较②处薄

D.④处海水深度最大

【解析】3选C,4选C。第3题,莫霍界面距离陆地地表平均深度约33千米,以人类目前的技术尚不能通过钻探获取其位置,也不能通过海底地貌确定其深度,海底潜水更是不能到达莫霍界面处,人类目前确定莫霍界面的深度主要是依据地震波在地下传播速度的变化来判断的。第4题,根据图中等值线可知,①处等深线数值范围是30~32千米,①处莫霍界面深度较大,但根据莫霍界面深度难以判断海底地形;图示区域海平面是相同的;②处等深线数值范围是36~38千米,③处等深线数值范围是28~30千米,③处较②处莫霍界面深度浅,说明③处大洋地壳较薄,由莫霍界面的深度不能判断海水的深度。

角度2 地球的外部圈层

雾凇,俗称树挂,是低温时空气中水汽直接凝华,或过冷雾滴直接冻结在物体上的冰晶,是非常难得的自然奇观。雾凇景观以吉林雾凇最为有名。如图为吉林雾凇景观图。据此回答5、6题。

5.雾凇的形成,体现的地球圈层数量有 ( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

6.构成雾凇景观的核心要素属于 ( )

A.大气圈 B.水圈

C.生物圈 D.岩石圈

【解析】5选C,6选B。第5题,据图文材料可知,雾凇是空气中的水汽在树木等物体上凝结而成,故雾凇的形成体现的地球圈层有大气圈、水圈和生物圈,共3个。第6题,据图文材料可知,雾凇是低温时空气中水汽直接凝华,或过冷雾滴直接冻结在物体上的冰晶,所以构成雾凇景观的核心要素是冰晶,属于水圈。

同课章节目录