2024届高三地理一轮复习系列 第九章 第二节 城镇化 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第九章 第二节 城镇化 复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 817.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 22:23:02 | ||

图片预览

文档简介

第二节 城镇化

课标要求 命题趋势

运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。 1.基础性考法:结合统计图表,考查不同地域城镇化进程的差异及成因。 2.综合性考法:结合图文资料,分析城镇化的进程、特点及对地理环境的影响。 3.创新性考法:联系我国目前的城镇化发展实际,解释城镇化的意义及城镇化过程中出现的问题、影响及合理发展的措施。

考点1 城镇化及城镇化进程

【必备知识 排查】

1.城镇化的意义:

(1)主要标志。

①城镇人口增加。

②城镇人口占区域总人口的比例上升。

③城镇建设用地规模扩大。

(2)城镇化与工业化:一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平。

(3)城镇化与区域发展。

①关系:相互促进。城镇能带动区域经济发展、社会繁荣、环境改善;区域经济水平的提高,可推动城镇化进程。

②意义:促进区域经济增长;提高资源利用效率;改善城乡居住环境;增强区域社会和谐。

2.世界城镇化进程:

(1)时间差异。

时间 世界城镇化特征

18世纪中叶之前 城镇化的水平很低,发展缓慢

18世纪中叶,工业革命以来 城镇化加速发展

第二次世界大战以来 城镇化的速度、规模、范围达到空前程度,城镇人口占总人口的比例迅速上升

(2)空间差异。

①发达国家:起步早,水平高,出现大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口衰落。

②发展中国家:起步晚,城镇人口增长速度快,城镇化总体水平低。

(3)城镇化进程的特征。

阶段 城镇化水平 发展特点

初期阶段 <30% 发展较慢

中期阶段 30%~70% 推进很快,城区出现了很多城镇化问题

后期阶段 >70% 城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞

【思考】

在发达国家和发展中国家的城镇化进程中,农业人口的转化有何差异

提示:发达国家是因为农业现代化的发展促使了农业人口的转化;发展中国家是因为人口的过快增长,产生了农村剩余劳动力,加上城市经济的畸形发展,促使了农业人口的转化。

【点拨】

城镇化速度快,城镇化水平不一定高城镇化水平主要由城镇人口占总人口的比例来反映,百分比越高,表明城镇化水平越高。城镇化速度表示某一时间段城镇化水平变化的大小,发达国家城镇化水平高,城镇化速度慢,而发展中国家虽然城镇化速度快,但城镇化水平仍然低于发达国家。

【思考】

逆城市化是城市的衰退吗

提示:逆城市化不是城市的衰退,而是城镇化扩展的一种新形式,它是建立在城乡差别近于消失、形成一体化的基础上,乡村、小城镇的基础设施不断完善,加上优越的自然风光,吸引了久在城市中面对浑浊空气、噪声的大城市居民到乡村城镇暂住、定居的现象。

【高考真题 剖析】

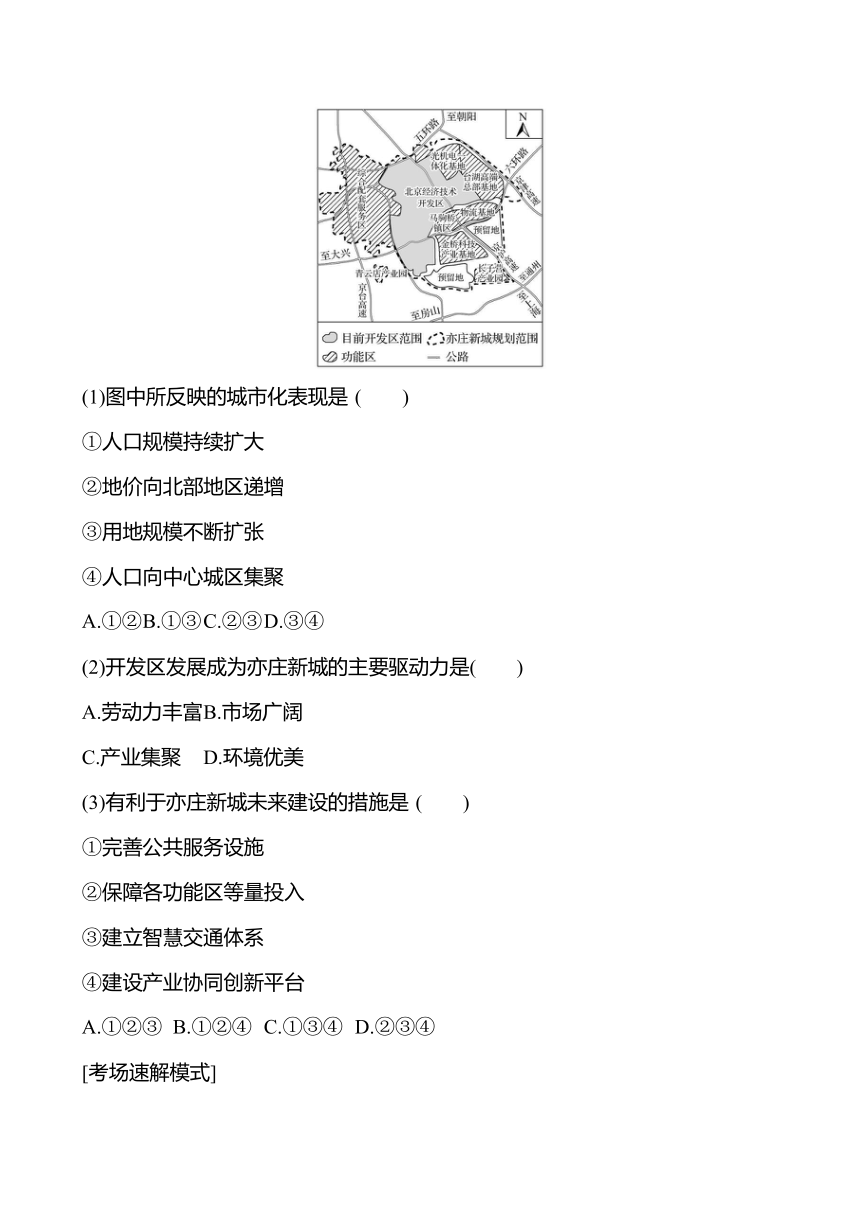

(2021·湖北选择考)亦庄新城由1992年开始建设的北京经济技术开发区(简称开发区)发展而来,起步面积约4 km2,目前面积已达66 km2。根据《亦庄新城规划(2017年—2035年)》,未来将建成为面积达225 km2的北京科技成果转化承载区和产城融合、宜业宜居的综合新城。下图示意亦庄新城规划功能区布局。据此完成(1)~(3)题。

(1)图中所反映的城市化表现是 ( )

①人口规模持续扩大

②地价向北部地区递增

③用地规模不断扩张

④人口向中心城区集聚

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

(2)开发区发展成为亦庄新城的主要驱动力是( )

A.劳动力丰富 B.市场广阔

C.产业集聚 D.环境优美

(3)有利于亦庄新城未来建设的措施是 ( )

①完善公共服务设施

②保障各功能区等量投入

③建立智慧交通体系

④建设产业协同创新平台

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

[考场速解模式]

抓 信 息 ①文本→“起步面积约4 km2,目前面积已达66 km2”,“未来将建成为面积达225 km2” ②图像→图例(目前开发区范围、亦庄新城规划范围、功能区、公路)

建 联 系 第(1)题:对比目前开发区范围和亦庄新城规划范围→北京经济技术开发区不断扩大→用地规模不断扩张→当地人口规模持续扩大 第(2)题:“未来将建成为面积达225 km2的北京科技成果转化承载区和产城融合、宜业宜居的综合新城”→高新技术产业集聚 第(3)题:“科技成果转化承载区和产城融合、宜业宜居”→依赖于完善的基础设施和公共服务设施;各功能区无法实现等量投入;“产城融合、宜业宜居”→建立智慧交通体系;“产城融合、宜业宜居”→建设产业协同创新平台

【解析】(1)选B,(2)选C,(3)选C。第(1)题,由图可知,该区域城市用地规模明显扩大;用地规模扩大,带动人口数量增加。图中反映不出人口流动的方向和地价的增加。第(2)题,开发区发展成为亦庄新城的过程主要是在开发区的周边形成了众多的产业基地、产业园等,相近的产业在产业基地和产业园中集聚。产业集聚的同时促进产业基地和产业园的发展。第(3)题,亦庄新城未来建设应加强短板建设,各功能区不能等量投入。

【核心要点 突破】

1.城镇化进程及差异:

(1)看“时间”变化——归纳进程特点。

(2)抓“空间”比较——分析各国差异。

项目 发达国家 发展中国家

起步时间 早晚 早 晚

原因 工业化早 国家独立较晚,工业化晚

目前速度 快慢 趋缓(甚至停滞) 快

原因 城镇化已发展到相对成熟阶段 民族经济发展,人口增长迅速

城镇 人口比例 大小 大 较小

原因 起步早,城镇化水平高 起步晚,城镇化水平一般较低

所处阶段 后期成熟阶段 初期阶段和中期加速阶段

城镇化表 现及原因 表现 逆城市化现象 城市发展不合理

原因 人们对环境质量的要求提高,郊区基础设施完善 城市经济畸形发展,人口增长快,农村劳动力过剩

2.用表格突破城镇化不同发展阶段:

项目 城镇化 郊区化 逆城市化 再城镇化

时 间 19世纪-20世纪 20世纪50年代-70年代 20世纪70年代-80年代 20世纪80年代以后

表 现 人口由乡村迁往城市,农村地域转化为城市地域 人口由市区迁往郊区 人口由市区迁往农村和小城镇 人口迁回市区

成 因 城市的拉力和乡村的推力 市区人口激增,地价上涨,交通拥挤 为追求更好的生活环境 开发中心区,高科技产业、第三产业的发展

图 解

联 系 ①都是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。②它们之间是一个持续发展的动态过程,城镇化发展到一定阶段出现郊区化,随后出现逆城市化,最后为保持城市的可持续发展,又出现再城镇化

3.城镇化的意义:

项目 意义

促进人口转化 城镇能够创造出比较多的就业机会,大量吸收农村剩余人口

改善产业结构 城镇化过程能够卓有成效地带动广大农村地区的发展,有利于改善地区产业结构

推动工业发展 城镇化有助于提高工业生产效率

推进科技进步 科学技术的进步和信息化的推进,使现代化大城市成为主要的科技创新基地和信息交流中心,进而提高区域的整体发展水平

改变文化、 思想、观念 城镇文化向乡村广泛地扩散和渗透,影响着乡村的生产、生活方式,并提高乡村的对外开放程度,有利于城镇与乡村的交流,缩小城乡发展差距

【知识拓展】郊区城市化与逆城市化的辨析

项目 郊区城市化 逆城市化

所处阶段 加速阶段 后期阶段

迁往地区 居民和企业迁往郊区 居民及工商业迁往离城市更远的农村或小城镇

城市自身发展 使城市面积扩大,人口增多 整个大城市人口减少

【高考预测 精练】

角度1 城镇化的过程和特点

(2022·福州模拟)大都市化是全球城镇化进程中的普遍现象,研究大都市的城市区域扩张进程对理解其未来增长趋势、区域可持续发展具有重要意义。甲、乙、丙是世界典型大都市,各处于不同发展阶段。下图示意大都市城市分区空间范围变化。据此完成1~3题。

1.甲、乙、丙分别是 ( )

A.纽约、东京、上海 B.上海、纽约、东京

C.东京、纽约、上海 D.纽约、上海、东京

2.T1-T3,乙大都市的发展特点是 ( )

A.城市扩张逐渐放缓 B.核心区增长已停滞

C.内城区变化很显著 D.边缘区大规模开发

3.丙大都市未来发展需要重点规划的是 ( )

A.控制城市规模,弱化各分区功能差异

B.完善基础设施,推动边缘区经济发展

C.推进拆旧建新,保证内城区向外扩张

D.疏散密集人口,提升核心区居住质量

【解析】1选A,2选D,3选B。第1题,由大都市城市分区空间范围变化图可知,甲城市空间在同时期一直是最大的,可以判断是纽约;丙城市空间范围在同时期中是最小的,可以判断是上海;乙就是东京。第2题,由图可知,乙大都市城市扩张先放缓后略有加快,A错误;核心区一直在增长,并没有停滞,B错误;内城区在三个时期变化较小,C错误;边缘区变化明显,可能是大规模开发导致,D正确。第3题,丙大都市的核心区和边缘区空间范围变化最为显著,但规模依然小于东京和纽约。未来发展过程中不应该控制城市规模,应该强化各分区功能差异,A错误;边缘区空间范围变化最为显著,可能基础设施没有跟上,可以完善基础设施,推动边缘区经济发展,B正确;内城区的空间范围三次变化较小,拆旧建新,成本较高,难保不会有重复建设,C错误;核心区产业集中,吸引人口集中,不可能通过简单的疏散人口提升居住质量,D错误。

角度2 城镇化的意义

(2022·浙江联考)就近城镇化是指农村人口在原居住地一定空间半径内,近距离迁移到户籍所在地附近的中小城市和小城镇就业和居住,实现职业非农化、生活城镇化和身份市民化的过程。据此完成4、5题。

4.中西部地区实现就近城镇化有利于 ( )

①加快中西部经济发展 ②扩大各地区发展差距

③加快人口向东部迁移 ④提高农业机械化程度

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

5.中西部地区实现就近城镇化的关键在于 ( )

A.普及基础教育,提高劳动力素质

B.大力发展农业,提高农业生产效率

C.鼓励人口迁移,提高人口增长率

D.发展城镇经济,提供更多就业机会

【解析】4选B,5选D。第4题,结合材料可知,就近城镇化是农村人口迁移到附近的小城镇和中小城市,不再从事农业生产,所以农业劳动力会减少,这有利于提高农业机械化程度,④正确。人口迁移到附近的城镇里,并不是向东部地区迁移,中西部城镇人口增加,城镇化水平提高,经济发展更有活力,①正确、③错误。扩大地区发展差距并不是有利影响,而且就近城镇化有利于缩小地区差距,②错误。第5题,实现就近城镇化的关键是要让进入小城镇的人有就业机会,能够留下来,C错误、D正确;基础教育主要指幼儿教育、义务教育和高中教育,在中国基本上已经普及,A错误;随着生产力发展,我国农业生产效率已经有明显提高,B错误。

考点2 城镇化对地理环境的影响

【必备知识 排查】

1.城镇化过程中出现的问题:

主要影响 具体表现

有利 ①改变人们的生产、生活方式;②给区域经济发展带来巨大活力

不 利 环境问题 城镇化过程中,城市环境质量会下降,出现大气污染、水污染、垃圾污染和噪声污染等环境问题

社会问题 ①大城市,城镇人口规模和人口密度不断增加,会出现交通拥堵、住房紧张等现象;②发展中国家城镇化畸形发展,与经济发展不相适应,失业率高、贫困等社会问题突出

2.地理信息技术在城市管理中的应用:

(1)在城市管理中:借助地理信息系统对各类空间信息的储存、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的定位、导航功能,可为市民衣食住行等日常生活搭建信息平台,提供便利。

(2)在城市规划和建设管理中:地理信息系统依托其强大的数据管理、图层分析、制图等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。

【思考】

简析城镇化对地理环境产生不利影响的根本原因。

提示:城镇人口过度膨胀和工业的大量集中。

【点拨】

保护和改善城市环境的主要措施

(1)建立卫星城,开发新区:控制城市中心区的规模;建立与城市经济相适应的城市发展机制;向郊区分散人口和产业。

(2)进行合理规划,改善城市交通和居住条件:对城市地域进行功能分区,妥善安排各种用地的相对位置;对工业企业合理布局,适当分散污染源;改善交通和住房条件。

【核心要点 突破】

1.城镇化过程中出现的问题:

(1)对自然地理环境的影响。

(2)对人文地理环境的影响。

主要问题 表现形式

环境质量 下降 大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染、光污染、辐射污染

城市交通 问题 交通堵塞,特别是上下班高峰期;交通事故频繁;公共交通发展缓慢;停车场紧张

城市住宅 问题 居住环境差;住宅质量低劣、设备缺少、住房破损;房价昂贵、空房率上升;出现贫民窟

城市社会 问题 就业困难、失业现象严重;贫困问题,特别是失业者、技术过时者和缺乏充分教育的群体增加;老年人问题(人口老龄化);内城经济衰退

2.针对城镇化问题的治理措施:

【知识拓展】中国新型城镇化

目前 城镇化 现状 城乡发展不平衡

特点 起步晚、发展快、规模大,不同地区间发展水平差异大

新型 城镇化 含义 我国新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体产业与城镇互动、资源节约和集约利用、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,是大中小城镇与新型农村社区协调发展与互相促进的城镇化

核心 不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价,着眼农民,涵盖农村,实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化,促进经济社会发展,实现共同富裕

新阶段 城乡一体化是中国现代化和城镇化发展的一个新阶段

【高考预测 精练】

福州市地处福建省中东部的闽江口,与台湾省隔海相望,地势自西向东倾斜。市区所在地貌属于典型的河口盆地,盆地四周被群山所环抱。近30年来,福州市区风速减小,夏季高温天数越来越多,为此,福州市一方面为提升城市空气的流动性、为城区引入新鲜冷湿空气,而构建了多条城市通风廊道;另一方面大力向滨海发展,打造城市副中心。下图示意福州市主城区位置。据此完成1、2题。

1.福州市通风廊道的合理走向及原因是 ( )

A.东南—西北走向,与夏季风一致

B.东南—西北走向,与冬季风垂直

C.东北—西南走向,与盛行风垂直

D.东北—西南走向,与盛行风一致

2.福州市打造城市副中心可以 ( )

①改变城市地域结构

②从根本上解决“城市病”问题

③缓解中心城区的交通压力

④疏解中心城区人口、功能

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

【解析】1选A,2选B。第1题,福州市位于东南沿海,冬季气候温和,冬季风(西北季风)势力较弱;夏季盛行东南风,气候湿热,多高温天气,因此通风廊道应当呈东南—西北走向,与夏季风一致,才有利于将海洋的新鲜冷湿空气引入城区,提升城市空气的流动性,起到降温的效果。第2题,福州市向滨海发展,打造城市副中心,可以改变城市的地域结构,形成新的核心;有利于疏解中心城区人口、功能,有效缓解中心城区的交通压力,但是不能从根本上解决“城市病”问题。

【加固训练】

智慧低碳城镇是基于新一代信息通信技术(ICT)、地理信息技术和云计算等技术的迅速发展,将城镇的智能信息化与低碳生态化相结合,强调智慧、低碳、有弹性的现代化新型可持续的城镇发展模式。下图示意智慧低碳城镇建设的理念。据此完成(1)(2)题。

(1)在智慧低碳城镇建设中,地理信息系统的应用主要表现为 ( )

A.分析、管理空间信息

B.跟踪动态定位信息

C.提供精确的三维坐标信息

D.获取实时通信信息

(2)对于城镇发展来说,智慧低碳城镇建设最重要的作用是 ( )

A.完全解决城镇环境问题

B.促进人口迁入城镇

C.扩大城镇规模

D.促进城镇与环境协调发展

【解析】(1)选A,(2)选D。第(1)题,地理信息系统侧重分析、管理空间信息,遥感侧重实时监测,全球卫星导航系统侧重跟踪、定位。第(2)题,智慧低碳城镇的建设不可能完全解决城镇环境问题;智慧低碳城镇可以促进人口迁入城镇和扩大城镇规模,但其主要作用和理念是引导城镇与环境协调发展。

课标要求 命题趋势

运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。 1.基础性考法:结合统计图表,考查不同地域城镇化进程的差异及成因。 2.综合性考法:结合图文资料,分析城镇化的进程、特点及对地理环境的影响。 3.创新性考法:联系我国目前的城镇化发展实际,解释城镇化的意义及城镇化过程中出现的问题、影响及合理发展的措施。

考点1 城镇化及城镇化进程

【必备知识 排查】

1.城镇化的意义:

(1)主要标志。

①城镇人口增加。

②城镇人口占区域总人口的比例上升。

③城镇建设用地规模扩大。

(2)城镇化与工业化:一个国家和地区城镇化的水平,体现其工业化程度和社会经济发展水平。

(3)城镇化与区域发展。

①关系:相互促进。城镇能带动区域经济发展、社会繁荣、环境改善;区域经济水平的提高,可推动城镇化进程。

②意义:促进区域经济增长;提高资源利用效率;改善城乡居住环境;增强区域社会和谐。

2.世界城镇化进程:

(1)时间差异。

时间 世界城镇化特征

18世纪中叶之前 城镇化的水平很低,发展缓慢

18世纪中叶,工业革命以来 城镇化加速发展

第二次世界大战以来 城镇化的速度、规模、范围达到空前程度,城镇人口占总人口的比例迅速上升

(2)空间差异。

①发达国家:起步早,水平高,出现大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口衰落。

②发展中国家:起步晚,城镇人口增长速度快,城镇化总体水平低。

(3)城镇化进程的特征。

阶段 城镇化水平 发展特点

初期阶段 <30% 发展较慢

中期阶段 30%~70% 推进很快,城区出现了很多城镇化问题

后期阶段 >70% 城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞

【思考】

在发达国家和发展中国家的城镇化进程中,农业人口的转化有何差异

提示:发达国家是因为农业现代化的发展促使了农业人口的转化;发展中国家是因为人口的过快增长,产生了农村剩余劳动力,加上城市经济的畸形发展,促使了农业人口的转化。

【点拨】

城镇化速度快,城镇化水平不一定高城镇化水平主要由城镇人口占总人口的比例来反映,百分比越高,表明城镇化水平越高。城镇化速度表示某一时间段城镇化水平变化的大小,发达国家城镇化水平高,城镇化速度慢,而发展中国家虽然城镇化速度快,但城镇化水平仍然低于发达国家。

【思考】

逆城市化是城市的衰退吗

提示:逆城市化不是城市的衰退,而是城镇化扩展的一种新形式,它是建立在城乡差别近于消失、形成一体化的基础上,乡村、小城镇的基础设施不断完善,加上优越的自然风光,吸引了久在城市中面对浑浊空气、噪声的大城市居民到乡村城镇暂住、定居的现象。

【高考真题 剖析】

(2021·湖北选择考)亦庄新城由1992年开始建设的北京经济技术开发区(简称开发区)发展而来,起步面积约4 km2,目前面积已达66 km2。根据《亦庄新城规划(2017年—2035年)》,未来将建成为面积达225 km2的北京科技成果转化承载区和产城融合、宜业宜居的综合新城。下图示意亦庄新城规划功能区布局。据此完成(1)~(3)题。

(1)图中所反映的城市化表现是 ( )

①人口规模持续扩大

②地价向北部地区递增

③用地规模不断扩张

④人口向中心城区集聚

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

(2)开发区发展成为亦庄新城的主要驱动力是( )

A.劳动力丰富 B.市场广阔

C.产业集聚 D.环境优美

(3)有利于亦庄新城未来建设的措施是 ( )

①完善公共服务设施

②保障各功能区等量投入

③建立智慧交通体系

④建设产业协同创新平台

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

[考场速解模式]

抓 信 息 ①文本→“起步面积约4 km2,目前面积已达66 km2”,“未来将建成为面积达225 km2” ②图像→图例(目前开发区范围、亦庄新城规划范围、功能区、公路)

建 联 系 第(1)题:对比目前开发区范围和亦庄新城规划范围→北京经济技术开发区不断扩大→用地规模不断扩张→当地人口规模持续扩大 第(2)题:“未来将建成为面积达225 km2的北京科技成果转化承载区和产城融合、宜业宜居的综合新城”→高新技术产业集聚 第(3)题:“科技成果转化承载区和产城融合、宜业宜居”→依赖于完善的基础设施和公共服务设施;各功能区无法实现等量投入;“产城融合、宜业宜居”→建立智慧交通体系;“产城融合、宜业宜居”→建设产业协同创新平台

【解析】(1)选B,(2)选C,(3)选C。第(1)题,由图可知,该区域城市用地规模明显扩大;用地规模扩大,带动人口数量增加。图中反映不出人口流动的方向和地价的增加。第(2)题,开发区发展成为亦庄新城的过程主要是在开发区的周边形成了众多的产业基地、产业园等,相近的产业在产业基地和产业园中集聚。产业集聚的同时促进产业基地和产业园的发展。第(3)题,亦庄新城未来建设应加强短板建设,各功能区不能等量投入。

【核心要点 突破】

1.城镇化进程及差异:

(1)看“时间”变化——归纳进程特点。

(2)抓“空间”比较——分析各国差异。

项目 发达国家 发展中国家

起步时间 早晚 早 晚

原因 工业化早 国家独立较晚,工业化晚

目前速度 快慢 趋缓(甚至停滞) 快

原因 城镇化已发展到相对成熟阶段 民族经济发展,人口增长迅速

城镇 人口比例 大小 大 较小

原因 起步早,城镇化水平高 起步晚,城镇化水平一般较低

所处阶段 后期成熟阶段 初期阶段和中期加速阶段

城镇化表 现及原因 表现 逆城市化现象 城市发展不合理

原因 人们对环境质量的要求提高,郊区基础设施完善 城市经济畸形发展,人口增长快,农村劳动力过剩

2.用表格突破城镇化不同发展阶段:

项目 城镇化 郊区化 逆城市化 再城镇化

时 间 19世纪-20世纪 20世纪50年代-70年代 20世纪70年代-80年代 20世纪80年代以后

表 现 人口由乡村迁往城市,农村地域转化为城市地域 人口由市区迁往郊区 人口由市区迁往农村和小城镇 人口迁回市区

成 因 城市的拉力和乡村的推力 市区人口激增,地价上涨,交通拥挤 为追求更好的生活环境 开发中心区,高科技产业、第三产业的发展

图 解

联 系 ①都是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。②它们之间是一个持续发展的动态过程,城镇化发展到一定阶段出现郊区化,随后出现逆城市化,最后为保持城市的可持续发展,又出现再城镇化

3.城镇化的意义:

项目 意义

促进人口转化 城镇能够创造出比较多的就业机会,大量吸收农村剩余人口

改善产业结构 城镇化过程能够卓有成效地带动广大农村地区的发展,有利于改善地区产业结构

推动工业发展 城镇化有助于提高工业生产效率

推进科技进步 科学技术的进步和信息化的推进,使现代化大城市成为主要的科技创新基地和信息交流中心,进而提高区域的整体发展水平

改变文化、 思想、观念 城镇文化向乡村广泛地扩散和渗透,影响着乡村的生产、生活方式,并提高乡村的对外开放程度,有利于城镇与乡村的交流,缩小城乡发展差距

【知识拓展】郊区城市化与逆城市化的辨析

项目 郊区城市化 逆城市化

所处阶段 加速阶段 后期阶段

迁往地区 居民和企业迁往郊区 居民及工商业迁往离城市更远的农村或小城镇

城市自身发展 使城市面积扩大,人口增多 整个大城市人口减少

【高考预测 精练】

角度1 城镇化的过程和特点

(2022·福州模拟)大都市化是全球城镇化进程中的普遍现象,研究大都市的城市区域扩张进程对理解其未来增长趋势、区域可持续发展具有重要意义。甲、乙、丙是世界典型大都市,各处于不同发展阶段。下图示意大都市城市分区空间范围变化。据此完成1~3题。

1.甲、乙、丙分别是 ( )

A.纽约、东京、上海 B.上海、纽约、东京

C.东京、纽约、上海 D.纽约、上海、东京

2.T1-T3,乙大都市的发展特点是 ( )

A.城市扩张逐渐放缓 B.核心区增长已停滞

C.内城区变化很显著 D.边缘区大规模开发

3.丙大都市未来发展需要重点规划的是 ( )

A.控制城市规模,弱化各分区功能差异

B.完善基础设施,推动边缘区经济发展

C.推进拆旧建新,保证内城区向外扩张

D.疏散密集人口,提升核心区居住质量

【解析】1选A,2选D,3选B。第1题,由大都市城市分区空间范围变化图可知,甲城市空间在同时期一直是最大的,可以判断是纽约;丙城市空间范围在同时期中是最小的,可以判断是上海;乙就是东京。第2题,由图可知,乙大都市城市扩张先放缓后略有加快,A错误;核心区一直在增长,并没有停滞,B错误;内城区在三个时期变化较小,C错误;边缘区变化明显,可能是大规模开发导致,D正确。第3题,丙大都市的核心区和边缘区空间范围变化最为显著,但规模依然小于东京和纽约。未来发展过程中不应该控制城市规模,应该强化各分区功能差异,A错误;边缘区空间范围变化最为显著,可能基础设施没有跟上,可以完善基础设施,推动边缘区经济发展,B正确;内城区的空间范围三次变化较小,拆旧建新,成本较高,难保不会有重复建设,C错误;核心区产业集中,吸引人口集中,不可能通过简单的疏散人口提升居住质量,D错误。

角度2 城镇化的意义

(2022·浙江联考)就近城镇化是指农村人口在原居住地一定空间半径内,近距离迁移到户籍所在地附近的中小城市和小城镇就业和居住,实现职业非农化、生活城镇化和身份市民化的过程。据此完成4、5题。

4.中西部地区实现就近城镇化有利于 ( )

①加快中西部经济发展 ②扩大各地区发展差距

③加快人口向东部迁移 ④提高农业机械化程度

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

5.中西部地区实现就近城镇化的关键在于 ( )

A.普及基础教育,提高劳动力素质

B.大力发展农业,提高农业生产效率

C.鼓励人口迁移,提高人口增长率

D.发展城镇经济,提供更多就业机会

【解析】4选B,5选D。第4题,结合材料可知,就近城镇化是农村人口迁移到附近的小城镇和中小城市,不再从事农业生产,所以农业劳动力会减少,这有利于提高农业机械化程度,④正确。人口迁移到附近的城镇里,并不是向东部地区迁移,中西部城镇人口增加,城镇化水平提高,经济发展更有活力,①正确、③错误。扩大地区发展差距并不是有利影响,而且就近城镇化有利于缩小地区差距,②错误。第5题,实现就近城镇化的关键是要让进入小城镇的人有就业机会,能够留下来,C错误、D正确;基础教育主要指幼儿教育、义务教育和高中教育,在中国基本上已经普及,A错误;随着生产力发展,我国农业生产效率已经有明显提高,B错误。

考点2 城镇化对地理环境的影响

【必备知识 排查】

1.城镇化过程中出现的问题:

主要影响 具体表现

有利 ①改变人们的生产、生活方式;②给区域经济发展带来巨大活力

不 利 环境问题 城镇化过程中,城市环境质量会下降,出现大气污染、水污染、垃圾污染和噪声污染等环境问题

社会问题 ①大城市,城镇人口规模和人口密度不断增加,会出现交通拥堵、住房紧张等现象;②发展中国家城镇化畸形发展,与经济发展不相适应,失业率高、贫困等社会问题突出

2.地理信息技术在城市管理中的应用:

(1)在城市管理中:借助地理信息系统对各类空间信息的储存、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的定位、导航功能,可为市民衣食住行等日常生活搭建信息平台,提供便利。

(2)在城市规划和建设管理中:地理信息系统依托其强大的数据管理、图层分析、制图等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。

【思考】

简析城镇化对地理环境产生不利影响的根本原因。

提示:城镇人口过度膨胀和工业的大量集中。

【点拨】

保护和改善城市环境的主要措施

(1)建立卫星城,开发新区:控制城市中心区的规模;建立与城市经济相适应的城市发展机制;向郊区分散人口和产业。

(2)进行合理规划,改善城市交通和居住条件:对城市地域进行功能分区,妥善安排各种用地的相对位置;对工业企业合理布局,适当分散污染源;改善交通和住房条件。

【核心要点 突破】

1.城镇化过程中出现的问题:

(1)对自然地理环境的影响。

(2)对人文地理环境的影响。

主要问题 表现形式

环境质量 下降 大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染、光污染、辐射污染

城市交通 问题 交通堵塞,特别是上下班高峰期;交通事故频繁;公共交通发展缓慢;停车场紧张

城市住宅 问题 居住环境差;住宅质量低劣、设备缺少、住房破损;房价昂贵、空房率上升;出现贫民窟

城市社会 问题 就业困难、失业现象严重;贫困问题,特别是失业者、技术过时者和缺乏充分教育的群体增加;老年人问题(人口老龄化);内城经济衰退

2.针对城镇化问题的治理措施:

【知识拓展】中国新型城镇化

目前 城镇化 现状 城乡发展不平衡

特点 起步晚、发展快、规模大,不同地区间发展水平差异大

新型 城镇化 含义 我国新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体产业与城镇互动、资源节约和集约利用、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,是大中小城镇与新型农村社区协调发展与互相促进的城镇化

核心 不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价,着眼农民,涵盖农村,实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化,促进经济社会发展,实现共同富裕

新阶段 城乡一体化是中国现代化和城镇化发展的一个新阶段

【高考预测 精练】

福州市地处福建省中东部的闽江口,与台湾省隔海相望,地势自西向东倾斜。市区所在地貌属于典型的河口盆地,盆地四周被群山所环抱。近30年来,福州市区风速减小,夏季高温天数越来越多,为此,福州市一方面为提升城市空气的流动性、为城区引入新鲜冷湿空气,而构建了多条城市通风廊道;另一方面大力向滨海发展,打造城市副中心。下图示意福州市主城区位置。据此完成1、2题。

1.福州市通风廊道的合理走向及原因是 ( )

A.东南—西北走向,与夏季风一致

B.东南—西北走向,与冬季风垂直

C.东北—西南走向,与盛行风垂直

D.东北—西南走向,与盛行风一致

2.福州市打造城市副中心可以 ( )

①改变城市地域结构

②从根本上解决“城市病”问题

③缓解中心城区的交通压力

④疏解中心城区人口、功能

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

【解析】1选A,2选B。第1题,福州市位于东南沿海,冬季气候温和,冬季风(西北季风)势力较弱;夏季盛行东南风,气候湿热,多高温天气,因此通风廊道应当呈东南—西北走向,与夏季风一致,才有利于将海洋的新鲜冷湿空气引入城区,提升城市空气的流动性,起到降温的效果。第2题,福州市向滨海发展,打造城市副中心,可以改变城市的地域结构,形成新的核心;有利于疏解中心城区人口、功能,有效缓解中心城区的交通压力,但是不能从根本上解决“城市病”问题。

【加固训练】

智慧低碳城镇是基于新一代信息通信技术(ICT)、地理信息技术和云计算等技术的迅速发展,将城镇的智能信息化与低碳生态化相结合,强调智慧、低碳、有弹性的现代化新型可持续的城镇发展模式。下图示意智慧低碳城镇建设的理念。据此完成(1)(2)题。

(1)在智慧低碳城镇建设中,地理信息系统的应用主要表现为 ( )

A.分析、管理空间信息

B.跟踪动态定位信息

C.提供精确的三维坐标信息

D.获取实时通信信息

(2)对于城镇发展来说,智慧低碳城镇建设最重要的作用是 ( )

A.完全解决城镇环境问题

B.促进人口迁入城镇

C.扩大城镇规模

D.促进城镇与环境协调发展

【解析】(1)选A,(2)选D。第(1)题,地理信息系统侧重分析、管理空间信息,遥感侧重实时监测,全球卫星导航系统侧重跟踪、定位。第(2)题,智慧低碳城镇的建设不可能完全解决城镇环境问题;智慧低碳城镇可以促进人口迁入城镇和扩大城镇规模,但其主要作用和理念是引导城镇与环境协调发展。

同课章节目录