2024届高三地理一轮复习系列 第六章 第二节 自然环境的整体性 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第六章 第二节 自然环境的整体性 复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 816.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 22:24:21 | ||

图片预览

文档简介

第二节 自然环境的整体性

课标要求 命题趋势

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。 1.基础性考法:结合示意图,分析自然环境各要素的相互作用及其发展变化过程。 2.综合性考法:结合具体案例,从地理环境要素间相互关系的角度,说明地理环境整体性原理的应用。 3.创新性考法:从人类对自然环境作用的角度,分析人类对自然环境的影响,以及如何协调人地关系。

考点1 自然环境要素及整体功能

1.自然环境要素间的物质迁移和能量交换:

(1)自然环境组成要素:大气、水、土壤、生物、岩石及地貌等。

(2)物质迁移和能量交换。

①类型:水循环、生物循环、岩石圈物质循环。

②意义:进行物质迁移和能量交换,形成一个相互渗透、相互制约和相互联系的整体。

2.自然环境的整体功能:

项目 生产功能 稳定功能

内容 自然环境具有合成有机物的生产功能 自然环境要素通过物质迁移和能量交换,使自然环境具有能够自我调节、保持性质稳定的功能

举例 生产功能主要依赖于光合作用。植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分和营养盐 人类活动增加了大气中的二氧化碳含量,通过植物光合作用、海—气相互作用的削减,部分实现了大气中二氧化碳含量的相对稳定

意义 保证了人类的生存和发展。协调人地关系,必须充分考虑不同区域自然环境生产功能和稳定功能的差异

【思考】

自然界中物质循环是双向的,能量传递也是双向的吗

提示:自然界中物质循环是双向的,但是能量只能单向流动,不能循环利用。

【点拨】

自然地理环境整体的功能≠各个要素的功能之和

自然地理环境整体的功能大于各个要素的功能之和,自然地理环境作为一个整体,除了具有每个地理要素的独特功能外,还具有各个要素相互作用所产生的一些新的功能,如生产功能、稳定功能等。

【高考真题 剖析】

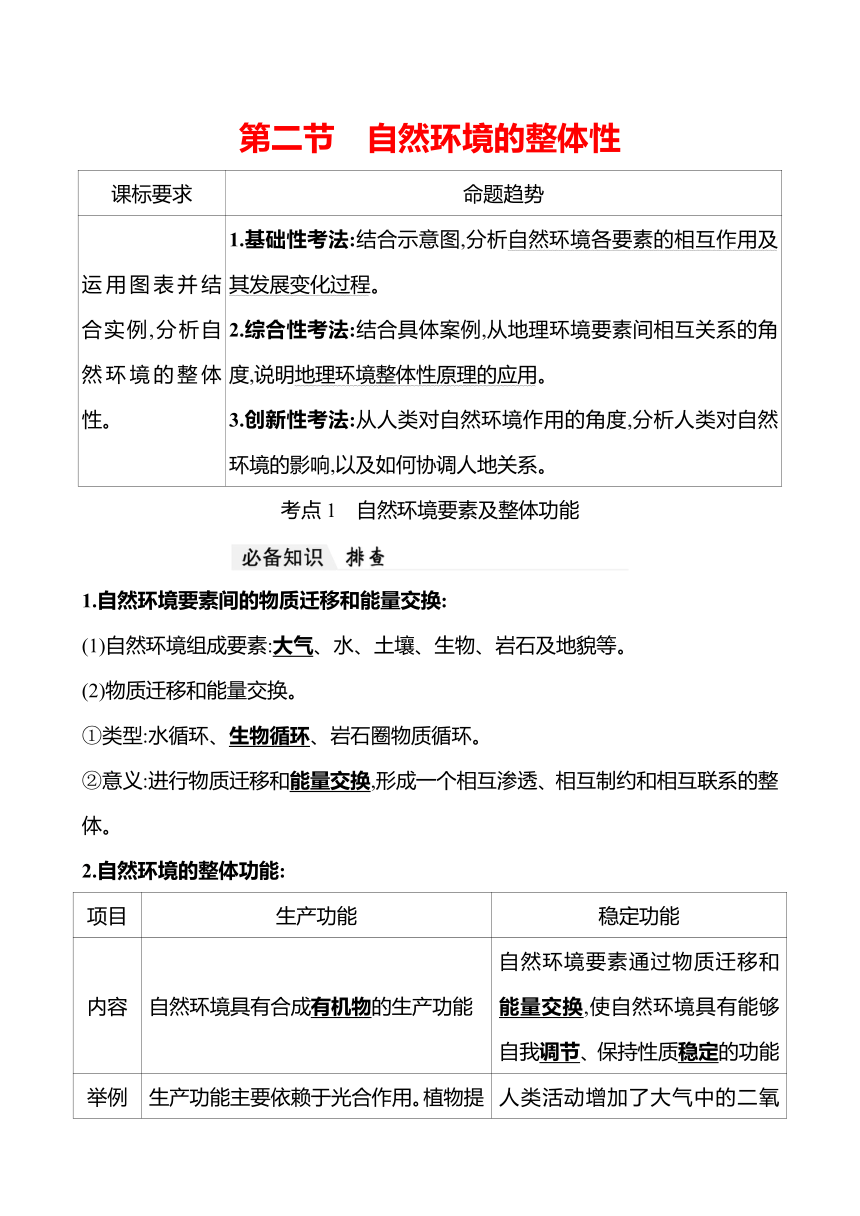

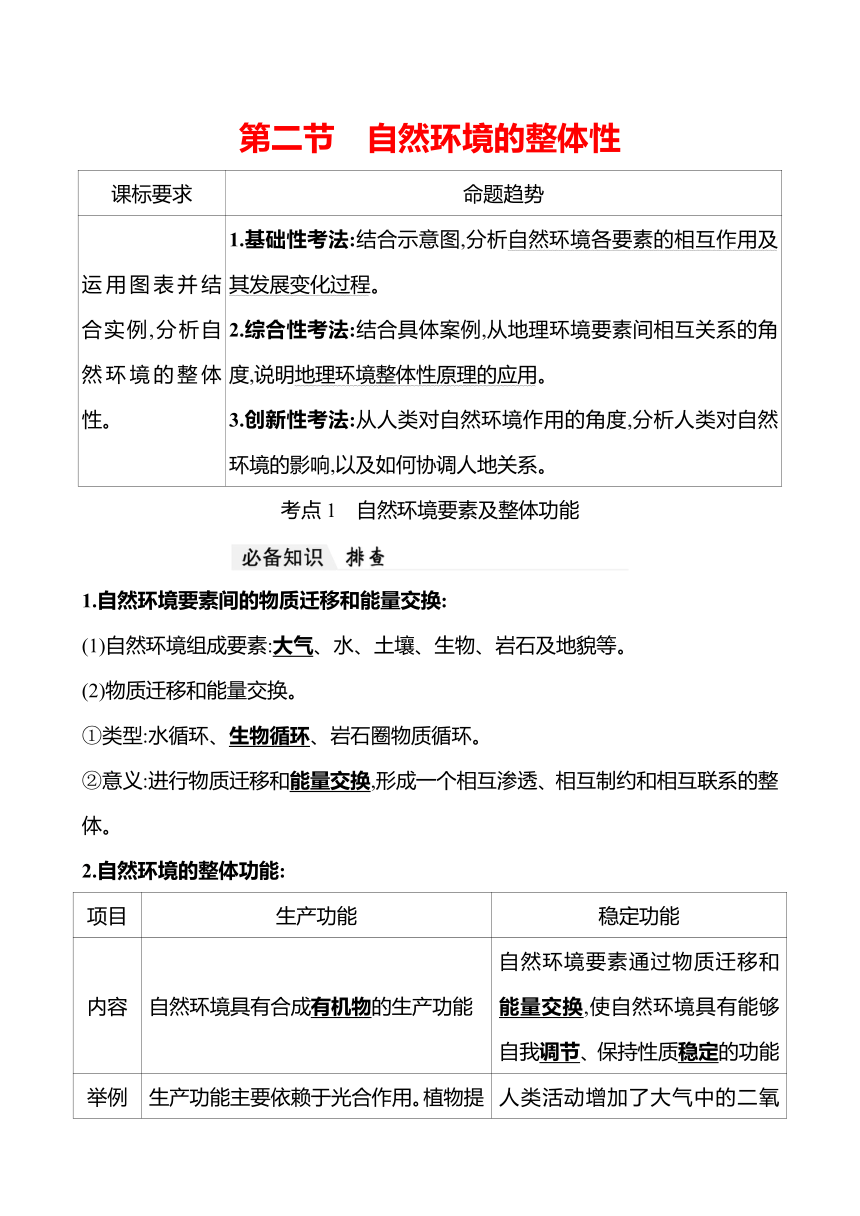

(2022·湖南选择考)我国西北某内流河下游河岸地带发育着荒漠植物群落,胡杨为主要建群种,该地地下水平均埋深3~4米。下表反映该植物群落属性及影响因子随离河岸距离增加的变化情况(其中土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关)。据此完成(1)~(3)题。

离河 岸距 离/m 群落属性 影响因子

群落 结构 群落盖度/% 海拔/m 土壤含水量/% 土壤容/(g/cm3) 土壤电导率/(mS/cm)

50 乔— 灌—草 30.33 916 5.73 1.41 0.36

200 乔— 灌—草 34.00 917 5.04 1.50 0.59

350 乔— 灌—草 40.33 914 4.42 1.50 0.37

500 乔— 灌—草 46.67 914 18.51 1.41 2.56

650 乔— 灌—草 74.33 913 19.27 1.37 0.40

800 乔— 灌—草 68.67 913 15.23 1.38 1.02

950 乔—草 45.00 912 7.78 1.40 0.50

1 100 乔—草 40.33 916 3.06 1.58 0.66

1 250 乔—草 34.33 915 2.32 1.62 1.98

(1)随离河岸距离的增加,变化趋势与群落盖度总体相似的影响因子有 ( )

①海拔 ②土壤含水量

③土壤有机质含量 ④土壤含盐量

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

(2)浅根系草本植物在该植物群落中分布广泛,主要得益于 ( )

A.胡杨涵养水源 B.草本植物水分竞争力强

C.地下水埋深浅 D.草本植物耐盐碱能力强

(3)在离河岸950米到1 250米的地段,该植物群落中灌木消失的主要原因可能是 ( )

A.土壤有机质减少 B.乔木与灌木水分竞争

C.土壤含盐量增加 D.草本与灌木水分竞争

[考场速解模式]

抓 信 息 ①胡杨为主要建群种,该地地下水平均埋深3~4米→埋深较深; ②土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关

建 联 系 第(1)题:对比分析表格信息→随着离河岸距离变远,群落盖度先升高后降低,海拔规律变化不明显,土壤含水量大致先升高后降低。土壤有机质含量与土壤容重呈负相关,表中土壤容重大致先变小再变大,可判断土壤有机质含量大致先升高后降低;土壤含盐量与土壤电导率呈正相关,表中土壤电导率呈无规律变化。 第(2)题:该地地下水平均埋深3~4米→浅根系草本植物很难直接从地下获取水源→根系深的胡杨将深层地下水或土壤中的水分带入浅层土壤,使得草本植物在林下较好地生长,从而提高草本植物的存活率和多样性。 第(3)题:与离河岸800米地段相比,950米地段附近土壤含水量迅速下降,乔木作为主要建群种,其竞争优势较灌木强,故灌木消失

【解析】(1)选B,(2)选A,(3)选B。第(1)题,读表可知,随离河岸距离的增加,群落盖度大致先增后降,海拔变化规律不明显,土壤含水量大致先增后降,土壤容重大致先降后升,土壤电导率变化规律不明显,材料信息表明,土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关,因此随离河岸距离的增加,土壤有机质含量大致先增后降,土壤含盐量变化规律不明显,由此可知,随离河岸距离的增加,变化趋势与群落盖度总体相似的影响因子有土壤含水量和土壤有机质含量。第(2)题,材料信息表明,该地地下水平均埋深3~4米,浅根系草本植物很难直接获得地下水,但该地胡杨为主要建群种,具有较强的涵养水源作用,从而为浅根系草本植物提供水源,因此浅根系草本植物在该植物群落中分布广泛;草本植物根系较浅,水分竞争力并不强;该区域地下水较深,盐碱化现象并不严重,因此草本植物耐盐碱能力强不是广泛分布的主要原因。第(3)题,干旱地区植物得以生存主要取决于水分水源条件,由于乔木与灌木的根系较深,在缺水地区存在明显的水分竞争状况,由于乔木比灌木水分竞争能力更强,使得在离河岸950米到1 250米的地段,该植物群落中灌木消失;草本根系较浅,与灌木的水分竞争中,灌木竞争能力更强,因此灌木消失不是草本与灌木水分竞争的结果;在离河岸950米到1 250米的地段,乔木与草本植物均能生长,因此土壤有机质减少、土壤含盐量增加都不是导致灌木消失的主要原因。

【核心要点 突破】

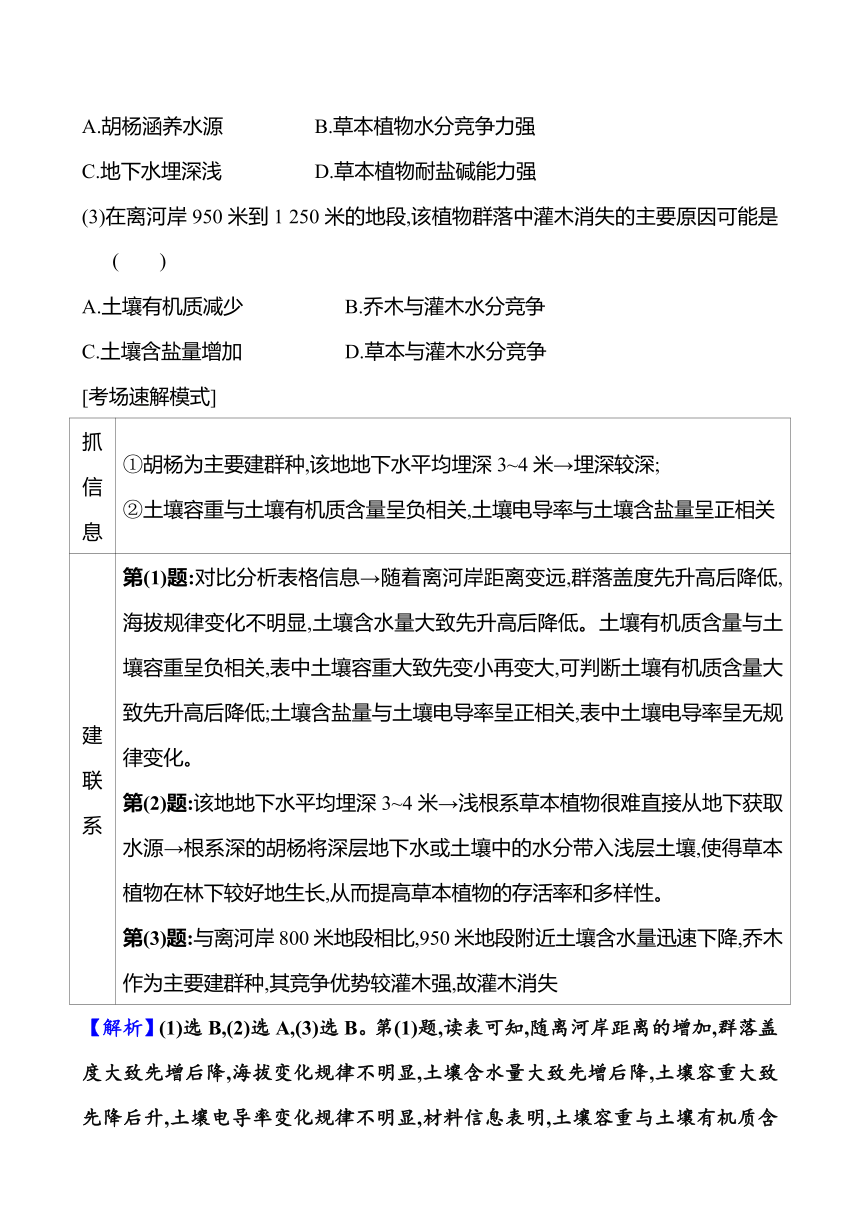

1.自然地理要素的物质迁移和能量交换:

2.自然环境各要素间的相互关系:

(1)气候与其他地理要素的关系。

(2)地貌与其他地理要素的关系。

水 河流运动塑造地貌,地貌影响河流的流速及水系分布特征

大气 大气运动(风力作用)塑造地貌,高大山体阻碍大气运动,进而形成地形雨

土壤 坡度陡,易水土流失;坡度缓,土壤沉积,土壤肥沃

植被 植被可以涵养水源,进而影响地貌形态;平坦的地形有利于农业发展

(3)土壤与其他地理要素的关系。

大气 气候的干、湿、冷、暖影响土壤,土壤是气候的反映

生物 土壤的肥力、酸碱性、透气性影响植物的生长

水、地形 土质疏松,易水土流失,进而影响河流的含沙量,并进一步塑造地表形态

岩石 地壳表层的岩石圈经过风化作用成为风化壳,即成土母质

【高考预测 精练】

角度1 自然地理要素的物质迁移和能量交换

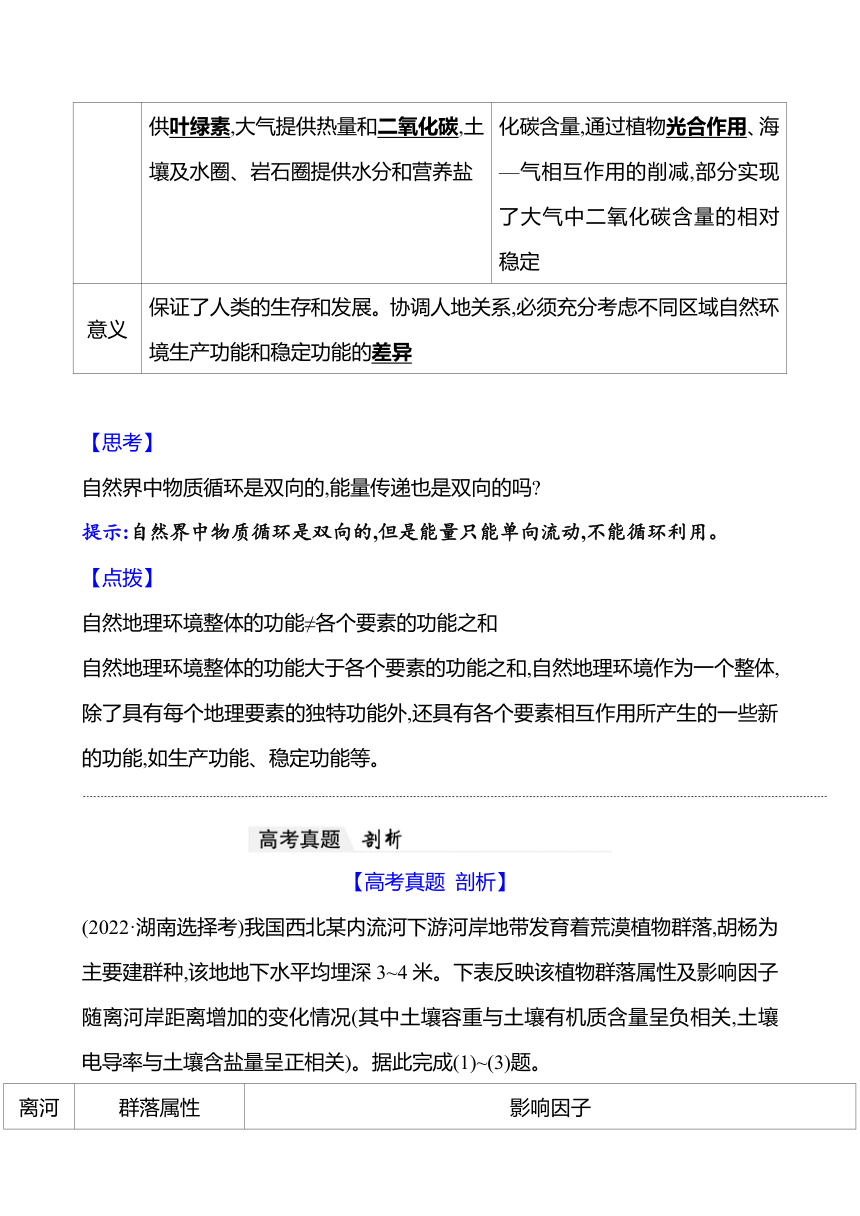

(2021·河北选择考)冰川物质平衡是单位时间内冰川以固态降水为主的物质收入和以消融为主的物质支出的代数和。天山和阿尔卑斯山都是世界上典型的山岳冰川分布区,前者冰温(℃)恒为负,后者接近0℃。下表为两山区代表性冰川物质平衡情况,下图表示两山区冰川累积物质平衡年际变化。据此完成1~3题。

地区 冰川代号 朝向 物质平衡(毫米/年)

天山 T1 N -423

T2 NE -116

T3 W 261

阿尔卑斯山 H1 N -455

H2 NE -381

H3 NW 56

H4 SE 27

1.导致两山区不同坡向冰川物质平衡差异的主要因素为 ( )

A.到海距离 B.主导风向

C.冰川覆盖 D.山地坡度

2.1990年以后,两山区冰川的变化指示出 ( )

A.天山冰川消融量较大

B.天山冰川扩张更明显

C.二者的平均雪线高度都在上升

D.阿尔卑斯山冰川积累速度较快

3.影响两山区冰川物质平衡变化的关键是 ( )

A.所处山体隆起

B.臭氧空洞扩大

C.全球气候变暖

D.山地林线上升

【解析】1选B,2选C,3选C。第1题,由材料可知,影响冰川物质平衡的主要因素是固态降水量和消融量,与冰川覆盖和山地坡度无关。同一山体不同坡向到海距离差别较小,不是主要影响因素。而坡向不同,主导风向不同,不同风向携带水汽含量不同,因此固态降水量差异较大。第2题,由图可知,两山区冰川累积物质平衡一直减小,并且阿尔卑斯山比天山消融的速度更快。由此可得出,天山冰川消融量较小,两山冰川均减少,平均雪线高度均上升。第3题,两山区冰川累积物质平衡一直减小,说明两山区冰川消融量大于固态降水量,因此气温呈上升趋势,这主要是由于全球气候变暖的影响。

角度2 自然地理环境要素的相互影响

4.阅读图文材料,完成下列要求。

材料 随着非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离。有学者研究表明,末次冰期晚期气候转暖,里海一度为淡水湖。当气候进一步转暖,里海北方的大陆冰川大幅消退后,其补给类型发生变化,里海演化为咸水湖,但目前湖水盐度远小于地中海的盐度。下图示意里海所在区域的自然地理环境。

(1)板块运动导致的山脉隆起改变了区域的地貌、水文和气候特征,分析这些特征的变化对里海的影响。

(2)指出黑海、地中海未来演化为湖泊的必要条件。

【解析】第(1)题,这些特征的变化都是“山脉隆起”导致的,因此要抓住“山脉隆起”分析对里海的影响,对地貌的影响主要是隔断了里海与地中海,使里海变为湖泊;对水文的影响主要表现在山脉隆起使流域面积减小,水量较少,无法与地中海进行水体交换;对气候特征的影响主要表现为山脉阻挡西风,使得处于背风坡的里海降水减少,气候变得更加干旱。第(2)题,材料提示“随着非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离”,这句话说明了里海形成湖泊的必要条件为两大板块的北移,并且说明了里海成为湖泊的过程。因此推断,如果非洲板块及印度洋板块继续北移,推动更多山脉隆起,加剧地中海萎缩,可能会促使黑海和地中海与里海一样,演化为湖泊。

答案:(1)山脉隆起,里海与海洋分离,形成湖泊(湖盆)。山脉隆起,导致里海汇水面积缩小,湖泊来水量减少,湖泊面积缩小。山脉隆起,阻挡湿润气流,导致气候干旱,推动湖泊向内陆湖演化。

(2)非洲板块及印度洋板块(继续)北移(或板块运动趋势不变)。

【加固训练】

阅读图文材料,完成下列要求。

巴西热带雨林(如图)是世界上生态系统保护最好的地区,但由于人类活动以及火灾等使其面积减少。2019年初以来,巴西境内森林着火点达到了75 336处,较2018年同期增加 85%,其中,超过半数是在亚马孙雨林。

(1)分析亚马孙热带雨林面积世界最大的自然原因。

(2)分析巴西热带雨林保留面积大的人文原因。

(3)从自然地理环境整体性的角度,简述雨林大火对当地自然地理环境产生的不利影响。

【解析】第(1)题,亚马孙热带雨林面积世界最大的自然原因主要从两个角度分析,一是平原面积大,二是热带雨林气候的形成——赤道低压带控制、湿热气流与风向、暖流等。第(2)题,热带雨林保留面积大的人文原因主要是开发历史晚,受人类活动影响小,政府政策的保护等。第(3)题,大火对当地自然地理环境产生的直接影响主要是大气污染、植被减少、生物多样性减少,间接影响主要是植被减少对气候、土壤及河流的影响。

答案:(1)流域内为世界面积最大的亚马孙平原;赤道从平原穿过,受赤道低压带控制,流域内全年高温多雨;地势西高东低,东部向大洋敞开,有利于大西洋湿热气流的深入;东岸有暖流经过,增温增湿作用显著等。

(2)开发历史较晚,人口分布稀少,受人类活动影响相对较小;经济发展水平不高、生产生活方式落后;国家政策保护等。

(3)局部小气候发生变化,旱涝灾害增多;燃烧时产生的烟雾,造成大气污染;森林覆盖率下降,生物多样性减少;水土流失加剧,河流含沙量增大,土壤肥力下降等。

考点2 整体性的表现

【必备知识 排查】

1.自然环境的统一演化和要素组合:

项目 变化性 统一性

内容 自然环境要素每时每刻都在演化。自然环境的演化,是要素间物质迁移的结果 一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的

意义 保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合

2.自然环境对干扰的整体响应:

(1)整体响应:某一自然环境要素受到外部干扰发生变化,进而改变了该要素与其他要素间的物质迁移和能量交换,使其他要素发生连锁变化,最终导致整个自然环境发生改变。

(2)响应特点。

①干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步。

②人类对自然环境的干扰不断增强。

【深研】

阅读教材P83案例“湖泊演变为陆地的过程”,思考:

(1)案例体现了自然地理环境演化的统一性。

(2)综合各要素,说明湖泊演变为陆地的过程。

提示:湖泊作为低洼地带,在外力作用下湖泊底部沉积物逐渐增多,湖岸逐渐向湖心不断推进,岸坡附近的沉水植物、浮水植物逐渐向挺水植物演变。湖泊面积缩小,水量减少,蒸发的水汽量减少,局地小气候逐渐呈现由湿润向干燥的变化趋势。随着水生生物演变成陆生生物,湖底底泥转化为土壤,由湿变干,形成乔木、灌木和草本等共存的陆地生态系统。

【情境探究 提升】

[生活情境]研学威宁草海

2022年寒假,潍坊某中学地理研学小组到贵州省西部的威宁草海国家级自然保护区开展了以自然地理环境整体性为主题的考察活动。研学小组提前查阅了有关资料,并整理如下:

区域位置(如图):

气候特征:湖区冬季较暖、时间长,春秋相连无夏,多年平均降雨量951 mm。

地形地质:该地区石灰岩广泛发育,草海原先为古河流,15万年前,由于地壳的强烈运动,该地形成断陷盆地,后积水成湖(下图示意草海形成过程)。

湖区概况:草海水域面积46.5平方千米,平均水深2米,湖水清澈,可观察到大量水生植物密布湖底,形成了极为壮观的“水下草原”景观(上左图)。湖区生物多样性丰富,是黑颈鹤等228种鸟类的重要越冬地和迁徙中转站(上右图),是国家级自然保护区。

[任务驱动]

任务1:根据研学小组针对前期搜集的资料,说明草海的形成过程。

提示:材料信息“15万年前,由于地壳的强烈运动,该地形成断陷盆地,后积水成湖”,据此进行分析。由于地壳运动,古草海四周断块不断上升,该地相对下陷,形成断陷盆地;石灰岩广泛发育,流水侵蚀裂隙形成落水洞;落水洞周围受流水不断侵蚀,裂隙进一步扩大,岩石崩落堵塞落水洞;该地降水量较大,河流发育,经地表汇水,积水成湖。

任务2:分析草海形成“水下草原”的自然条件。

提示:湖水较浅,为水草生长提供了广阔的生存空间;湖水水质清澈,透光性强,利于水草生长;鸟类及水生动物繁多,排泄的粪便为水草生长提供丰富的营养物质。

任务3:分析草海成为众多鸟类越冬地和迁徙中转站的有利条件。

提示:根据材料,草海水域面积46.5平方千米,平均水深2米,说明湿地面积大,为鸟类越冬和迁徙中转提供广阔空间;草海有着“水下草原”的美称,说明湿地水草繁茂,水生生物量大,为鸟类提供丰富的食物来源;根据材料,湖区冬季较暖、时间长,春秋相连无夏,冬季温暖而长,利于鸟类越冬;为国家级自然保护区,受人类影响小,生物多样性得到保护。

【核心要点 突破】

1.自然环境整体性的要素分析法:

(1)环境特征的一致性。

自然环境各要素与环境整体特征是协调一致的。自然环境的总体特征一般由地貌和气候(特别是气候)决定并体现,如我国西北地区干旱、半干旱和青藏地区高寒的特征。

第一步,根据区域的地理位置和地貌确定气候类型和特征。

第二步,概括出自然环境的总体特征。

第三步,与环境总体特征相联系,逐一分析其他要素的特征。以我国西北地区的环境要素与环境总体特征的关系为例:

(2)要素的内在关联性。

自然环境要素间的相互联系、相互影响,构成了一个有机整体。任何一个要素的变化,都可能导致其他要素甚至整个环境状况的变化,即“牵一发而动全身”。以滥伐森林引起的生态环境破坏为例:

(3)发生发展的统一性。

不同区域自然环境之间是相互联系的,一个区域的变化会影响到其他区域。

案例①:在河流上、中游地区滥伐森林,导致水土流失,会对下游地区的自然环境产生影响。

案例②:青藏高原隆起对东亚、南亚、中亚、西亚的自然环境产生巨大影响。

2.构建整体性的答题思路:

(1)明确自然地理要素的组成。

答题思路:该地区××、××、××等自然地理要素相互联系、相互作用,共同组成一个有机整体。

(2)分析某地区某一自然地理要素的变化对其他要素甚至整个地理环境产生的影响。

答题思路:当××要素发生变化后,其他要素随之发生变化,如当砍伐森林(植被)后,地表拦截大气降水(气候)的功能下降,下渗减少,地表水(水文)汇流速度加快,对土壤的侵蚀加强,极易造成水土流失(地貌),由此导致土壤贫瘠;植被破坏后,光合作用减弱,吸收二氧化碳的能力减弱,影响大气的成分,这样的连锁反应,最终导致整个自然地理环境的改变,即“牵一发而动全身”。

(3)分析某一要素的变化对当地乃至其他地区自然地理环境产生的影响。

答题思路:当某区域××要素发生变化时,不仅对该区域自然环境××等要素产生影响,而且对其他区域的××等要素产生一定影响,如青藏高原的隆起(地形地貌),阻挡了西伯利亚南下气流(大气),导致中亚、西亚干旱区的细小粉尘随冬季风(大气)向东输送,逐渐沉积,形成黄土高原(地形地貌)。

【高考预测 精练】

(2021·广东选择考)热融湖是因热融作用引起地表塌陷形成的凹坑集水而成。近年来,我国青藏高原上的热融湖发展迅速,在一些地区形成了繁星一样的“星宿海”,冬季湖泊冰面可见一串串甲烷气泡冻结在冰层中。有些热融湖也会出现停止生长现象,湖盆会被水生植物、泥炭和沉积物充填。下图示意青藏高原热融湖景观。

分析青藏高原热融湖的发展对当地自然地理环境的影响。

【解析】对自然地理环境的影响,主要从气候、地形、水文、土壤、生物五个角度分析。根据材料可知,湖中有甲烷气泡,湖盆存在泥炭物质,其分解过程中释放温室气体,加剧气候变暖;湖泊面积(数量)增加会减小温差,提高空气湿度,改变区域水环境,改善区域小气候;湖泊的发展改变了陆地和水生生态系统,使生物多样性增加。

答案:水域面积增加,改变水循环和局地小气候;生物多样性增加,陆地和水生生态系统改变;改变地表微地貌形态和土壤结构;增加甲烷等温室气体排放;湖盆中的水生植物、泥炭和沉积物,有一定固碳、储碳作用。

【加固训练】

(2022·郑州模拟)长白山高山苔原位于长白山火山锥体上部(海拔2 000~2 500 m),以灌木苔原为主,很少有草本植物。在全球气候变化背景下,原先位于长白山苔原带西坡较低海拔的草本植物不断上侵,苔原带原有的灌木开始萎缩退化。下图为草本植物入侵程度与环境因子变化关系示意图。据此完成(1)~(3)题。

(1)在全球气候变化背景下,高山苔原带最先遭受草本植物入侵的区域是 ( )

A.较低海拔的缓坡地带

B.较低海拔的陡坡地带

C.较高海拔的缓坡地带

D.较高海拔的陡坡地带

(2)随海拔升高,草本植物入侵减弱的原因有 ( )

①气温降低

②光照减弱

③降水增加

④种子传播距离加大

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

(3)草本植物入侵后导致当地 ( )

A.生物量增加

B.生物耗水量增加

C.土壤肥力降低

D.土壤水分降低

【解析】(1)选B,(2)选C,(3)选C。第(1)题,根据图文材料可知,在全球气候变化背景下,较低海拔地区的草本植物入侵为重度入侵,坡角为30°~35°,故高山苔原带最先遭受草本植物入侵的区域是较低海拔的陡坡地带。第(2)题,随着海拔升高,气温降低,草本植物生长条件变差,①正确;随着海拔升高,光照没有减弱,②错误;随着海拔升高,降水先增加后减少,③错误;草本植物从较低海拔向上入侵,随着海拔升高种子传播距离加大,入侵减少,④正确。第(3)题,结合图示可知,无入侵处土壤有机质含量高,随着入侵增强,土壤有机质含量总体呈降低趋势,故草本植物入侵后导致当地土壤肥力降低;草本植物入侵后,原有的灌木开始萎缩退化,故无法判断生物量和生物耗水量是否增加,从图文材料中也无法判断土壤水分是否降低。

课标要求 命题趋势

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。 1.基础性考法:结合示意图,分析自然环境各要素的相互作用及其发展变化过程。 2.综合性考法:结合具体案例,从地理环境要素间相互关系的角度,说明地理环境整体性原理的应用。 3.创新性考法:从人类对自然环境作用的角度,分析人类对自然环境的影响,以及如何协调人地关系。

考点1 自然环境要素及整体功能

1.自然环境要素间的物质迁移和能量交换:

(1)自然环境组成要素:大气、水、土壤、生物、岩石及地貌等。

(2)物质迁移和能量交换。

①类型:水循环、生物循环、岩石圈物质循环。

②意义:进行物质迁移和能量交换,形成一个相互渗透、相互制约和相互联系的整体。

2.自然环境的整体功能:

项目 生产功能 稳定功能

内容 自然环境具有合成有机物的生产功能 自然环境要素通过物质迁移和能量交换,使自然环境具有能够自我调节、保持性质稳定的功能

举例 生产功能主要依赖于光合作用。植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分和营养盐 人类活动增加了大气中的二氧化碳含量,通过植物光合作用、海—气相互作用的削减,部分实现了大气中二氧化碳含量的相对稳定

意义 保证了人类的生存和发展。协调人地关系,必须充分考虑不同区域自然环境生产功能和稳定功能的差异

【思考】

自然界中物质循环是双向的,能量传递也是双向的吗

提示:自然界中物质循环是双向的,但是能量只能单向流动,不能循环利用。

【点拨】

自然地理环境整体的功能≠各个要素的功能之和

自然地理环境整体的功能大于各个要素的功能之和,自然地理环境作为一个整体,除了具有每个地理要素的独特功能外,还具有各个要素相互作用所产生的一些新的功能,如生产功能、稳定功能等。

【高考真题 剖析】

(2022·湖南选择考)我国西北某内流河下游河岸地带发育着荒漠植物群落,胡杨为主要建群种,该地地下水平均埋深3~4米。下表反映该植物群落属性及影响因子随离河岸距离增加的变化情况(其中土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关)。据此完成(1)~(3)题。

离河 岸距 离/m 群落属性 影响因子

群落 结构 群落盖度/% 海拔/m 土壤含水量/% 土壤容/(g/cm3) 土壤电导率/(mS/cm)

50 乔— 灌—草 30.33 916 5.73 1.41 0.36

200 乔— 灌—草 34.00 917 5.04 1.50 0.59

350 乔— 灌—草 40.33 914 4.42 1.50 0.37

500 乔— 灌—草 46.67 914 18.51 1.41 2.56

650 乔— 灌—草 74.33 913 19.27 1.37 0.40

800 乔— 灌—草 68.67 913 15.23 1.38 1.02

950 乔—草 45.00 912 7.78 1.40 0.50

1 100 乔—草 40.33 916 3.06 1.58 0.66

1 250 乔—草 34.33 915 2.32 1.62 1.98

(1)随离河岸距离的增加,变化趋势与群落盖度总体相似的影响因子有 ( )

①海拔 ②土壤含水量

③土壤有机质含量 ④土壤含盐量

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

(2)浅根系草本植物在该植物群落中分布广泛,主要得益于 ( )

A.胡杨涵养水源 B.草本植物水分竞争力强

C.地下水埋深浅 D.草本植物耐盐碱能力强

(3)在离河岸950米到1 250米的地段,该植物群落中灌木消失的主要原因可能是 ( )

A.土壤有机质减少 B.乔木与灌木水分竞争

C.土壤含盐量增加 D.草本与灌木水分竞争

[考场速解模式]

抓 信 息 ①胡杨为主要建群种,该地地下水平均埋深3~4米→埋深较深; ②土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关

建 联 系 第(1)题:对比分析表格信息→随着离河岸距离变远,群落盖度先升高后降低,海拔规律变化不明显,土壤含水量大致先升高后降低。土壤有机质含量与土壤容重呈负相关,表中土壤容重大致先变小再变大,可判断土壤有机质含量大致先升高后降低;土壤含盐量与土壤电导率呈正相关,表中土壤电导率呈无规律变化。 第(2)题:该地地下水平均埋深3~4米→浅根系草本植物很难直接从地下获取水源→根系深的胡杨将深层地下水或土壤中的水分带入浅层土壤,使得草本植物在林下较好地生长,从而提高草本植物的存活率和多样性。 第(3)题:与离河岸800米地段相比,950米地段附近土壤含水量迅速下降,乔木作为主要建群种,其竞争优势较灌木强,故灌木消失

【解析】(1)选B,(2)选A,(3)选B。第(1)题,读表可知,随离河岸距离的增加,群落盖度大致先增后降,海拔变化规律不明显,土壤含水量大致先增后降,土壤容重大致先降后升,土壤电导率变化规律不明显,材料信息表明,土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关,因此随离河岸距离的增加,土壤有机质含量大致先增后降,土壤含盐量变化规律不明显,由此可知,随离河岸距离的增加,变化趋势与群落盖度总体相似的影响因子有土壤含水量和土壤有机质含量。第(2)题,材料信息表明,该地地下水平均埋深3~4米,浅根系草本植物很难直接获得地下水,但该地胡杨为主要建群种,具有较强的涵养水源作用,从而为浅根系草本植物提供水源,因此浅根系草本植物在该植物群落中分布广泛;草本植物根系较浅,水分竞争力并不强;该区域地下水较深,盐碱化现象并不严重,因此草本植物耐盐碱能力强不是广泛分布的主要原因。第(3)题,干旱地区植物得以生存主要取决于水分水源条件,由于乔木与灌木的根系较深,在缺水地区存在明显的水分竞争状况,由于乔木比灌木水分竞争能力更强,使得在离河岸950米到1 250米的地段,该植物群落中灌木消失;草本根系较浅,与灌木的水分竞争中,灌木竞争能力更强,因此灌木消失不是草本与灌木水分竞争的结果;在离河岸950米到1 250米的地段,乔木与草本植物均能生长,因此土壤有机质减少、土壤含盐量增加都不是导致灌木消失的主要原因。

【核心要点 突破】

1.自然地理要素的物质迁移和能量交换:

2.自然环境各要素间的相互关系:

(1)气候与其他地理要素的关系。

(2)地貌与其他地理要素的关系。

水 河流运动塑造地貌,地貌影响河流的流速及水系分布特征

大气 大气运动(风力作用)塑造地貌,高大山体阻碍大气运动,进而形成地形雨

土壤 坡度陡,易水土流失;坡度缓,土壤沉积,土壤肥沃

植被 植被可以涵养水源,进而影响地貌形态;平坦的地形有利于农业发展

(3)土壤与其他地理要素的关系。

大气 气候的干、湿、冷、暖影响土壤,土壤是气候的反映

生物 土壤的肥力、酸碱性、透气性影响植物的生长

水、地形 土质疏松,易水土流失,进而影响河流的含沙量,并进一步塑造地表形态

岩石 地壳表层的岩石圈经过风化作用成为风化壳,即成土母质

【高考预测 精练】

角度1 自然地理要素的物质迁移和能量交换

(2021·河北选择考)冰川物质平衡是单位时间内冰川以固态降水为主的物质收入和以消融为主的物质支出的代数和。天山和阿尔卑斯山都是世界上典型的山岳冰川分布区,前者冰温(℃)恒为负,后者接近0℃。下表为两山区代表性冰川物质平衡情况,下图表示两山区冰川累积物质平衡年际变化。据此完成1~3题。

地区 冰川代号 朝向 物质平衡(毫米/年)

天山 T1 N -423

T2 NE -116

T3 W 261

阿尔卑斯山 H1 N -455

H2 NE -381

H3 NW 56

H4 SE 27

1.导致两山区不同坡向冰川物质平衡差异的主要因素为 ( )

A.到海距离 B.主导风向

C.冰川覆盖 D.山地坡度

2.1990年以后,两山区冰川的变化指示出 ( )

A.天山冰川消融量较大

B.天山冰川扩张更明显

C.二者的平均雪线高度都在上升

D.阿尔卑斯山冰川积累速度较快

3.影响两山区冰川物质平衡变化的关键是 ( )

A.所处山体隆起

B.臭氧空洞扩大

C.全球气候变暖

D.山地林线上升

【解析】1选B,2选C,3选C。第1题,由材料可知,影响冰川物质平衡的主要因素是固态降水量和消融量,与冰川覆盖和山地坡度无关。同一山体不同坡向到海距离差别较小,不是主要影响因素。而坡向不同,主导风向不同,不同风向携带水汽含量不同,因此固态降水量差异较大。第2题,由图可知,两山区冰川累积物质平衡一直减小,并且阿尔卑斯山比天山消融的速度更快。由此可得出,天山冰川消融量较小,两山冰川均减少,平均雪线高度均上升。第3题,两山区冰川累积物质平衡一直减小,说明两山区冰川消融量大于固态降水量,因此气温呈上升趋势,这主要是由于全球气候变暖的影响。

角度2 自然地理环境要素的相互影响

4.阅读图文材料,完成下列要求。

材料 随着非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离。有学者研究表明,末次冰期晚期气候转暖,里海一度为淡水湖。当气候进一步转暖,里海北方的大陆冰川大幅消退后,其补给类型发生变化,里海演化为咸水湖,但目前湖水盐度远小于地中海的盐度。下图示意里海所在区域的自然地理环境。

(1)板块运动导致的山脉隆起改变了区域的地貌、水文和气候特征,分析这些特征的变化对里海的影响。

(2)指出黑海、地中海未来演化为湖泊的必要条件。

【解析】第(1)题,这些特征的变化都是“山脉隆起”导致的,因此要抓住“山脉隆起”分析对里海的影响,对地貌的影响主要是隔断了里海与地中海,使里海变为湖泊;对水文的影响主要表现在山脉隆起使流域面积减小,水量较少,无法与地中海进行水体交换;对气候特征的影响主要表现为山脉阻挡西风,使得处于背风坡的里海降水减少,气候变得更加干旱。第(2)题,材料提示“随着非洲板块及印度洋板块北移,地中海不断萎缩,里海从地中海分离”,这句话说明了里海形成湖泊的必要条件为两大板块的北移,并且说明了里海成为湖泊的过程。因此推断,如果非洲板块及印度洋板块继续北移,推动更多山脉隆起,加剧地中海萎缩,可能会促使黑海和地中海与里海一样,演化为湖泊。

答案:(1)山脉隆起,里海与海洋分离,形成湖泊(湖盆)。山脉隆起,导致里海汇水面积缩小,湖泊来水量减少,湖泊面积缩小。山脉隆起,阻挡湿润气流,导致气候干旱,推动湖泊向内陆湖演化。

(2)非洲板块及印度洋板块(继续)北移(或板块运动趋势不变)。

【加固训练】

阅读图文材料,完成下列要求。

巴西热带雨林(如图)是世界上生态系统保护最好的地区,但由于人类活动以及火灾等使其面积减少。2019年初以来,巴西境内森林着火点达到了75 336处,较2018年同期增加 85%,其中,超过半数是在亚马孙雨林。

(1)分析亚马孙热带雨林面积世界最大的自然原因。

(2)分析巴西热带雨林保留面积大的人文原因。

(3)从自然地理环境整体性的角度,简述雨林大火对当地自然地理环境产生的不利影响。

【解析】第(1)题,亚马孙热带雨林面积世界最大的自然原因主要从两个角度分析,一是平原面积大,二是热带雨林气候的形成——赤道低压带控制、湿热气流与风向、暖流等。第(2)题,热带雨林保留面积大的人文原因主要是开发历史晚,受人类活动影响小,政府政策的保护等。第(3)题,大火对当地自然地理环境产生的直接影响主要是大气污染、植被减少、生物多样性减少,间接影响主要是植被减少对气候、土壤及河流的影响。

答案:(1)流域内为世界面积最大的亚马孙平原;赤道从平原穿过,受赤道低压带控制,流域内全年高温多雨;地势西高东低,东部向大洋敞开,有利于大西洋湿热气流的深入;东岸有暖流经过,增温增湿作用显著等。

(2)开发历史较晚,人口分布稀少,受人类活动影响相对较小;经济发展水平不高、生产生活方式落后;国家政策保护等。

(3)局部小气候发生变化,旱涝灾害增多;燃烧时产生的烟雾,造成大气污染;森林覆盖率下降,生物多样性减少;水土流失加剧,河流含沙量增大,土壤肥力下降等。

考点2 整体性的表现

【必备知识 排查】

1.自然环境的统一演化和要素组合:

项目 变化性 统一性

内容 自然环境要素每时每刻都在演化。自然环境的演化,是要素间物质迁移的结果 一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的

意义 保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合

2.自然环境对干扰的整体响应:

(1)整体响应:某一自然环境要素受到外部干扰发生变化,进而改变了该要素与其他要素间的物质迁移和能量交换,使其他要素发生连锁变化,最终导致整个自然环境发生改变。

(2)响应特点。

①干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步。

②人类对自然环境的干扰不断增强。

【深研】

阅读教材P83案例“湖泊演变为陆地的过程”,思考:

(1)案例体现了自然地理环境演化的统一性。

(2)综合各要素,说明湖泊演变为陆地的过程。

提示:湖泊作为低洼地带,在外力作用下湖泊底部沉积物逐渐增多,湖岸逐渐向湖心不断推进,岸坡附近的沉水植物、浮水植物逐渐向挺水植物演变。湖泊面积缩小,水量减少,蒸发的水汽量减少,局地小气候逐渐呈现由湿润向干燥的变化趋势。随着水生生物演变成陆生生物,湖底底泥转化为土壤,由湿变干,形成乔木、灌木和草本等共存的陆地生态系统。

【情境探究 提升】

[生活情境]研学威宁草海

2022年寒假,潍坊某中学地理研学小组到贵州省西部的威宁草海国家级自然保护区开展了以自然地理环境整体性为主题的考察活动。研学小组提前查阅了有关资料,并整理如下:

区域位置(如图):

气候特征:湖区冬季较暖、时间长,春秋相连无夏,多年平均降雨量951 mm。

地形地质:该地区石灰岩广泛发育,草海原先为古河流,15万年前,由于地壳的强烈运动,该地形成断陷盆地,后积水成湖(下图示意草海形成过程)。

湖区概况:草海水域面积46.5平方千米,平均水深2米,湖水清澈,可观察到大量水生植物密布湖底,形成了极为壮观的“水下草原”景观(上左图)。湖区生物多样性丰富,是黑颈鹤等228种鸟类的重要越冬地和迁徙中转站(上右图),是国家级自然保护区。

[任务驱动]

任务1:根据研学小组针对前期搜集的资料,说明草海的形成过程。

提示:材料信息“15万年前,由于地壳的强烈运动,该地形成断陷盆地,后积水成湖”,据此进行分析。由于地壳运动,古草海四周断块不断上升,该地相对下陷,形成断陷盆地;石灰岩广泛发育,流水侵蚀裂隙形成落水洞;落水洞周围受流水不断侵蚀,裂隙进一步扩大,岩石崩落堵塞落水洞;该地降水量较大,河流发育,经地表汇水,积水成湖。

任务2:分析草海形成“水下草原”的自然条件。

提示:湖水较浅,为水草生长提供了广阔的生存空间;湖水水质清澈,透光性强,利于水草生长;鸟类及水生动物繁多,排泄的粪便为水草生长提供丰富的营养物质。

任务3:分析草海成为众多鸟类越冬地和迁徙中转站的有利条件。

提示:根据材料,草海水域面积46.5平方千米,平均水深2米,说明湿地面积大,为鸟类越冬和迁徙中转提供广阔空间;草海有着“水下草原”的美称,说明湿地水草繁茂,水生生物量大,为鸟类提供丰富的食物来源;根据材料,湖区冬季较暖、时间长,春秋相连无夏,冬季温暖而长,利于鸟类越冬;为国家级自然保护区,受人类影响小,生物多样性得到保护。

【核心要点 突破】

1.自然环境整体性的要素分析法:

(1)环境特征的一致性。

自然环境各要素与环境整体特征是协调一致的。自然环境的总体特征一般由地貌和气候(特别是气候)决定并体现,如我国西北地区干旱、半干旱和青藏地区高寒的特征。

第一步,根据区域的地理位置和地貌确定气候类型和特征。

第二步,概括出自然环境的总体特征。

第三步,与环境总体特征相联系,逐一分析其他要素的特征。以我国西北地区的环境要素与环境总体特征的关系为例:

(2)要素的内在关联性。

自然环境要素间的相互联系、相互影响,构成了一个有机整体。任何一个要素的变化,都可能导致其他要素甚至整个环境状况的变化,即“牵一发而动全身”。以滥伐森林引起的生态环境破坏为例:

(3)发生发展的统一性。

不同区域自然环境之间是相互联系的,一个区域的变化会影响到其他区域。

案例①:在河流上、中游地区滥伐森林,导致水土流失,会对下游地区的自然环境产生影响。

案例②:青藏高原隆起对东亚、南亚、中亚、西亚的自然环境产生巨大影响。

2.构建整体性的答题思路:

(1)明确自然地理要素的组成。

答题思路:该地区××、××、××等自然地理要素相互联系、相互作用,共同组成一个有机整体。

(2)分析某地区某一自然地理要素的变化对其他要素甚至整个地理环境产生的影响。

答题思路:当××要素发生变化后,其他要素随之发生变化,如当砍伐森林(植被)后,地表拦截大气降水(气候)的功能下降,下渗减少,地表水(水文)汇流速度加快,对土壤的侵蚀加强,极易造成水土流失(地貌),由此导致土壤贫瘠;植被破坏后,光合作用减弱,吸收二氧化碳的能力减弱,影响大气的成分,这样的连锁反应,最终导致整个自然地理环境的改变,即“牵一发而动全身”。

(3)分析某一要素的变化对当地乃至其他地区自然地理环境产生的影响。

答题思路:当某区域××要素发生变化时,不仅对该区域自然环境××等要素产生影响,而且对其他区域的××等要素产生一定影响,如青藏高原的隆起(地形地貌),阻挡了西伯利亚南下气流(大气),导致中亚、西亚干旱区的细小粉尘随冬季风(大气)向东输送,逐渐沉积,形成黄土高原(地形地貌)。

【高考预测 精练】

(2021·广东选择考)热融湖是因热融作用引起地表塌陷形成的凹坑集水而成。近年来,我国青藏高原上的热融湖发展迅速,在一些地区形成了繁星一样的“星宿海”,冬季湖泊冰面可见一串串甲烷气泡冻结在冰层中。有些热融湖也会出现停止生长现象,湖盆会被水生植物、泥炭和沉积物充填。下图示意青藏高原热融湖景观。

分析青藏高原热融湖的发展对当地自然地理环境的影响。

【解析】对自然地理环境的影响,主要从气候、地形、水文、土壤、生物五个角度分析。根据材料可知,湖中有甲烷气泡,湖盆存在泥炭物质,其分解过程中释放温室气体,加剧气候变暖;湖泊面积(数量)增加会减小温差,提高空气湿度,改变区域水环境,改善区域小气候;湖泊的发展改变了陆地和水生生态系统,使生物多样性增加。

答案:水域面积增加,改变水循环和局地小气候;生物多样性增加,陆地和水生生态系统改变;改变地表微地貌形态和土壤结构;增加甲烷等温室气体排放;湖盆中的水生植物、泥炭和沉积物,有一定固碳、储碳作用。

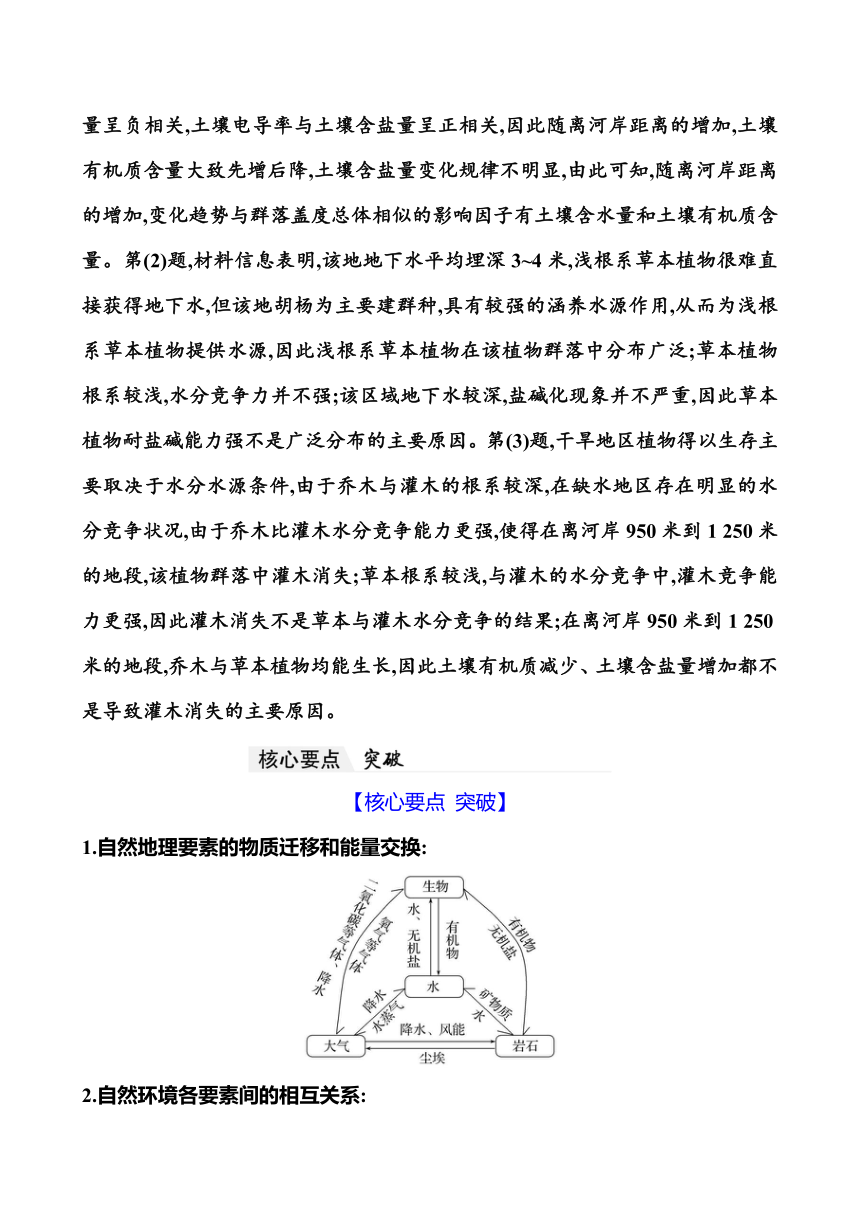

【加固训练】

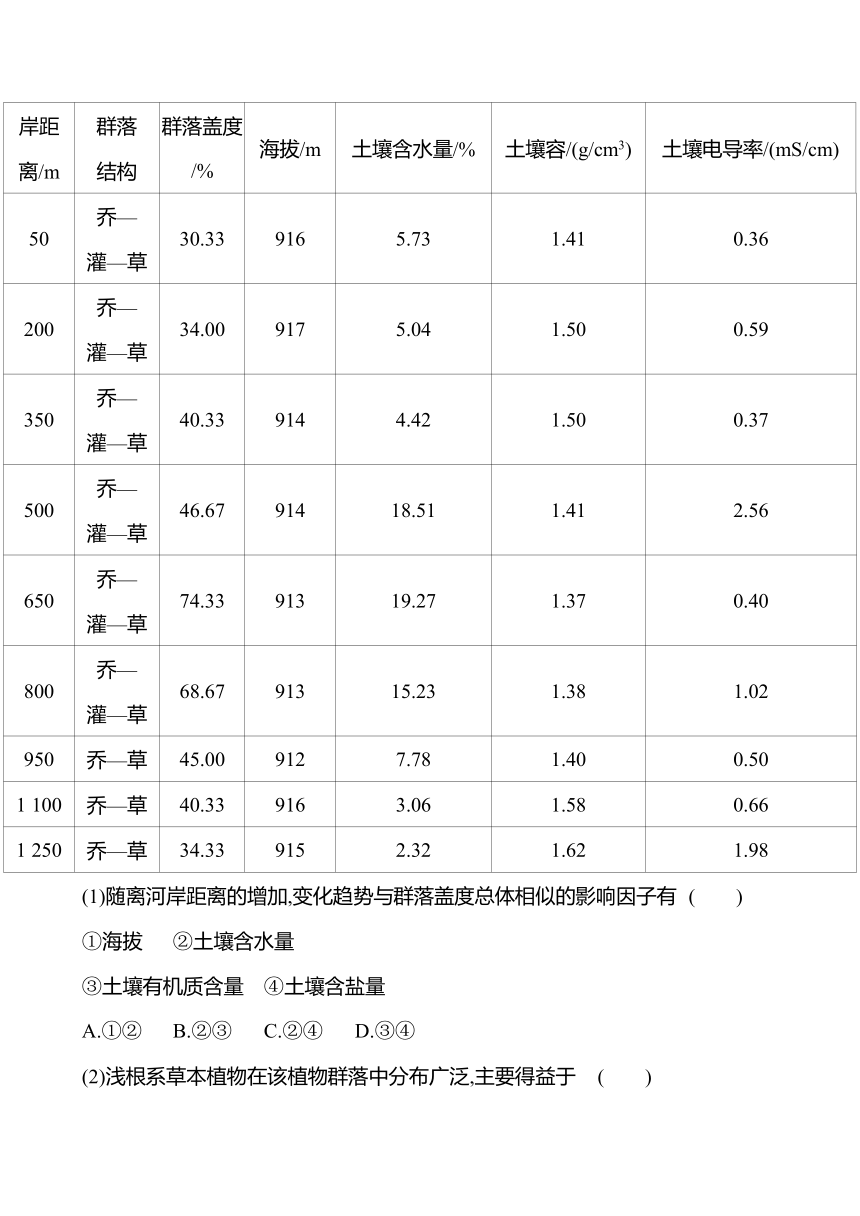

(2022·郑州模拟)长白山高山苔原位于长白山火山锥体上部(海拔2 000~2 500 m),以灌木苔原为主,很少有草本植物。在全球气候变化背景下,原先位于长白山苔原带西坡较低海拔的草本植物不断上侵,苔原带原有的灌木开始萎缩退化。下图为草本植物入侵程度与环境因子变化关系示意图。据此完成(1)~(3)题。

(1)在全球气候变化背景下,高山苔原带最先遭受草本植物入侵的区域是 ( )

A.较低海拔的缓坡地带

B.较低海拔的陡坡地带

C.较高海拔的缓坡地带

D.较高海拔的陡坡地带

(2)随海拔升高,草本植物入侵减弱的原因有 ( )

①气温降低

②光照减弱

③降水增加

④种子传播距离加大

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

(3)草本植物入侵后导致当地 ( )

A.生物量增加

B.生物耗水量增加

C.土壤肥力降低

D.土壤水分降低

【解析】(1)选B,(2)选C,(3)选C。第(1)题,根据图文材料可知,在全球气候变化背景下,较低海拔地区的草本植物入侵为重度入侵,坡角为30°~35°,故高山苔原带最先遭受草本植物入侵的区域是较低海拔的陡坡地带。第(2)题,随着海拔升高,气温降低,草本植物生长条件变差,①正确;随着海拔升高,光照没有减弱,②错误;随着海拔升高,降水先增加后减少,③错误;草本植物从较低海拔向上入侵,随着海拔升高种子传播距离加大,入侵减少,④正确。第(3)题,结合图示可知,无入侵处土壤有机质含量高,随着入侵增强,土壤有机质含量总体呈降低趋势,故草本植物入侵后导致当地土壤肥力降低;草本植物入侵后,原有的灌木开始萎缩退化,故无法判断生物量和生物耗水量是否增加,从图文材料中也无法判断土壤水分是否降低。

同课章节目录