2024届高三地理一轮复习系列 第三章 第二节 大气的运动 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第三章 第二节 大气的运动 复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 22:28:43 | ||

图片预览

文档简介

第二节 大气的运动

课标要求 命题趋势

运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象。 1.基础性考法:结合图文材料,分析热力环流和风的形成及其产生的影响。 2.综合性考法:理解并能正确分析热力环流和风的形成原理、过程及温压关系。 3.创新性考法:观察自然现象和进行地理生产生活实践,运用相关地理原理服务生产生活。

考点1 热力环流

1.形成原因:近地面冷热不均。

2.形成过程:

(1)近地面的冷热状况和气压高低。

(2)热力环流的形成过程。

【填绘】

绘制热力环流形成示意图

提示:

【思考】

巴山多夜雨原因是什么

提示:“巴山夜雨”是因为四川盆地多夜雨而得名。四川盆地潮湿,云层厚,夜晚大气逆辐射较强,低层空气容易升温,加之四周沿山坡下沉的气流多,造成盆地底部夜晚气流上升较旺盛,形成夜雨。

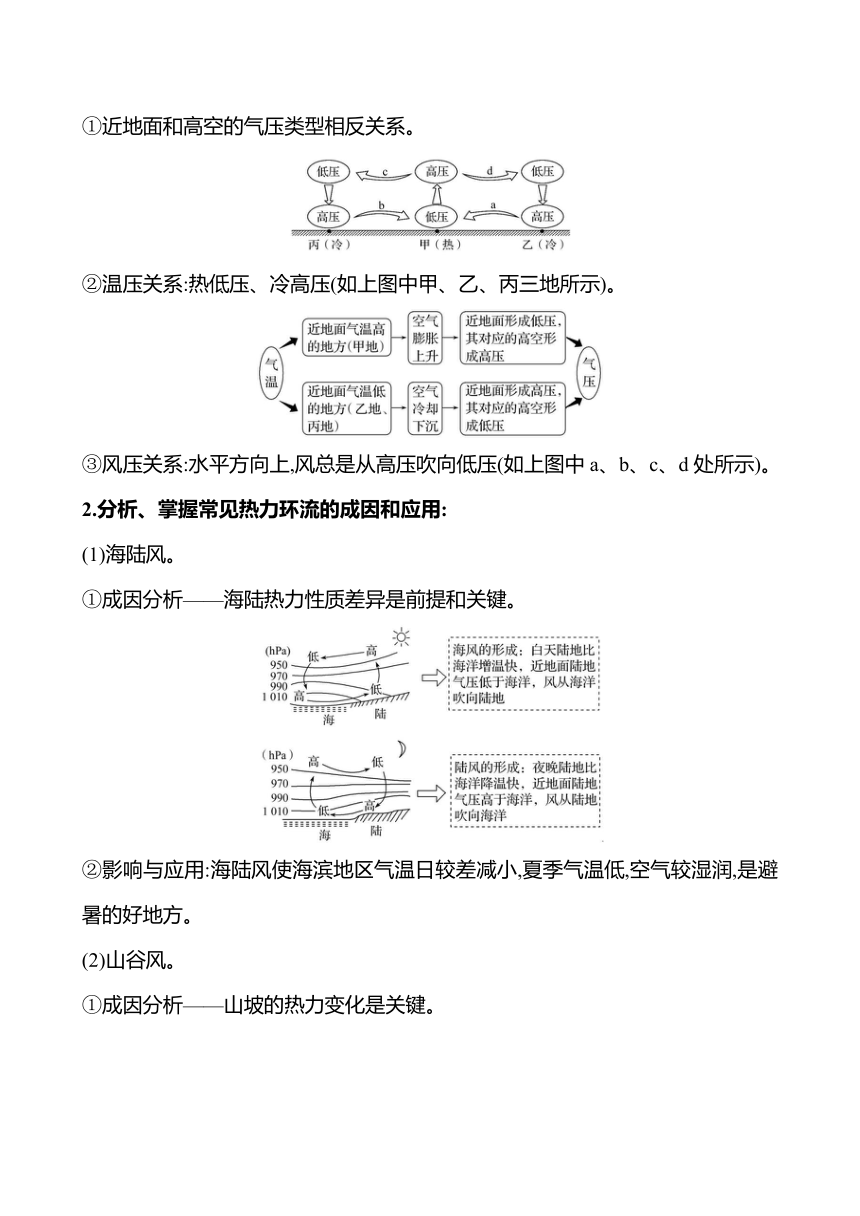

1.抓住“一个过程、两个方向、三个关系”掌握热力环流的形成:

(1)一个过程。

近地面冷热不均空气的垂直运动(上升或下沉)同一水平面上存在气压差异空气的水平运动热力环流。

(2)两个气流运动方向。

①垂直运动——受热上升,冷却下沉。

②水平运动——从高压指向低压。

(3)三个关系。

①近地面和高空的气压类型相反关系。

②温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。

③风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压(如上图中a、b、c、d处所示)。

2.分析、掌握常见热力环流的成因和应用:

(1)海陆风。

①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

(2)山谷风。

①成因分析——山坡的热力变化是关键。

②影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。所以,山谷地区不宜布局有污染的工业。

(3)市区与郊区之间的热力环流。

①成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。

②影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离之外。

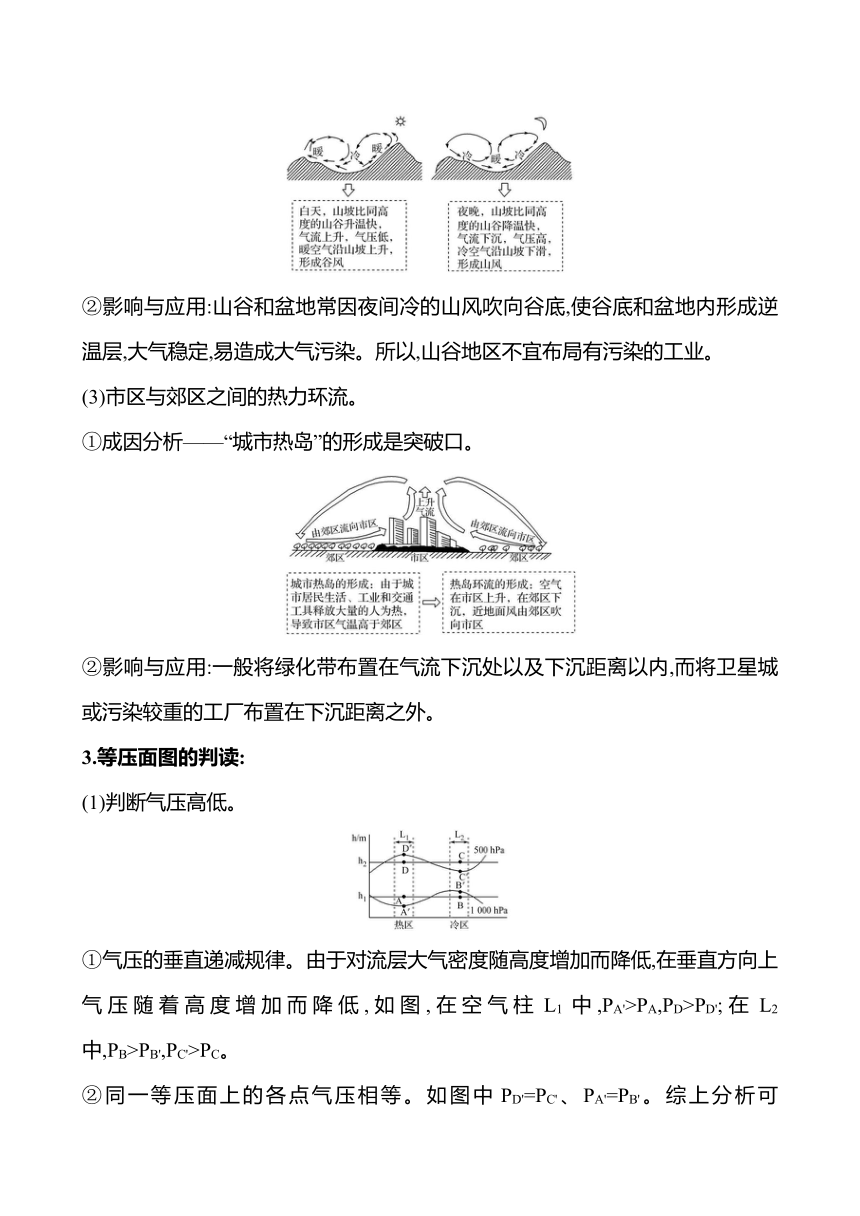

3.等压面图的判读:

(1)判断气压高低。

①气压的垂直递减规律。由于对流层大气密度随高度增加而降低,在垂直方向上气压随着高度增加而降低,如图,在空气柱L1中,PA'>PA,PD>PD';在L2中,PB>PB',PC'>PC。

②同一等压面上的各点气压相等。如图中PD'=PC'、PA'=PB'。综上分析可知:PB>PA>PD>PC。

(2)判读等压面的凸凹。

等压面凸向高空的为高压,凹向地面的为低压,可形象记忆为“高凸低凹”。另外,近地面与高空等压面凸起方向相反。

(3)判断下垫面的性质。

①判断陆地与海洋(湖泊):夏季,等压面下凹者为陆地、上凸者为海洋(湖泊)。冬季,等压面下凹者为海洋(湖泊)、上凸者为陆地。

②判断裸地与绿地:裸地类似陆地,绿地类似海洋。

③判断城区与郊区:等压面下凹者为城区、上凸者为郊区。

(4)判断近地面天气状况和气温日较差。

①等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小。

②等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大。

角度1 热力环流的形成原理

某班分为两大组,进行了一场切洋葱点蜡烛和不点蜡烛的课堂对比实验,最后得出:切洋葱点蜡烛不辣眼睛,左图为点蜡烛切洋葱实验,右图为热力环流中的近地面和高空中的四点,读图完成1、2题。

1.切洋葱点蜡烛不辣眼睛的热力环流原理 ( )

A.蜡烛火焰让空气受热膨胀稀释洋葱气味

B.蜡烛火焰和洋葱之间形成冷热不均不利于洋葱气味的抬升

C.洋葱气味与热空气反应

D.蜡烛火焰和洋葱之间形成冷热不均不利于洋葱气味的下沉

2.切洋葱时,根据近地面附近的气流水平流动方向判断能代表洋葱附近气压的为

( )

A.① B.② C.③ D.④

【解析】1选B,2选C。第1题,切洋葱点蜡烛不辣眼睛的热力环流原理是洋葱上方空气相对遇冷收缩下沉,形成高压;蜡烛上方气流上升,形成热低压,受到蜡烛上方的热低压吸引,刺激的气流随风飘走,所以切洋葱点蜡烛不辣眼睛。第2题,切洋葱时,根据近地面的气流水平流动方向,①②代表高空气压,③④代表近地面气压,洋葱附近气温更低,气压更高,蜡烛气温更高,气压更低,能代表洋葱附近气压的为③。

角度2 热力环流的应用

城市热岛效应是指城市中心的气温明显高于外圈郊区的现象,热岛强度是用城市和郊区两个代表性观测点的气温差值表示的。读北京市不同季节热岛强度逐时分布图(下图),完成3、4题。

3.北京市热岛强度的变化表明 ( )

A.5时—8时,市区均温最高

B.12时之后,城市热岛强度持续加强

C.城市热岛强度,夏季强于冬季

D.22时至次日7时,城市热岛环流强度大

4.减弱北京市热岛效应的主要措施有 ( )

①增加绿化面积

②合理布局城市交通网

③冬季利用地热采暖

④道路铺设透水砖

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【解析】3选D,4选A。第3题,热岛强度应该是反映城郊之间的温度差异,图中热岛强度数值越大,表明城郊之间的温度差异越大,城市热岛环流越强,图中数值不能反映市区温度的变化,只能反映城郊之间的温度差异的变化;仔细阅读图示可以发现,在秋季,12时之后的热岛强度并不是持续加强;读图分析可知,热岛强度夏季小于冬季;读图可以发现,22时至次日7时,热岛强度数值较大,说明城市热岛环流强。第4题,城市热岛效应形成的原因为城区绿化面积较小,交通网布局不合理,各类经济活动向环境中排放过多的废热。故减弱城市热岛效应可考虑增加绿化面积、合理布局交通网等。北京地热资源不丰富,冬季用地热采暖不现实;道路铺设透水砖可增加雨水下渗,减轻城市内涝。

角度3 等压面的判读及其应用

热力环流是大气运动最简单的形式,下图是m、n两地冷热不均引起的高空等压面状况,读图回答5~7题。

5.图中a、b、m、n四点气压由高到低排序的是 ( )

A.a>b>n>m B.b>a>m>n

C.n>m>a>b D.m>n>b>a

6.图中a、b、m、n四处气温最高的是 ( )

A.a处 B.b处

C.n处 D.m处

7.下列关于图中气流运动与天气的叙述,正确的是 ( )

A.高空a、b两处间盛行东北风

B.m处盛行上升气流,天气阴雨

C.m、n地之间可能盛行东南风

D.n处盛行下沉气流,天气晴朗

【解析】5选D,6选C,7选C。第5题,等压面上的气压相同,在垂直方向上,海拔升高,气压降低。因此,在高空,气压b>a;近地面气压大于高空,气压状况与高空相反,在近地面,气压m>n,故图中a、b、m、n四点气压由高到低的排序是m>n>b>a。第6题,在近地面气温低,气流下沉,气压高,所以图中气压m>n,气温n>m。海拔升高,气温降低,近地面气温大于高空。因此,图中a、b、m、n四处气温最高的是n处。第7题,结合前面分析,高空气压b>a,风由b吹向a,北半球向右偏,a、b两处间盛行西北风;m处气压高,盛行下沉气流,天气晴朗;m、n地之间风由m吹向n,地转偏向力向右,可能盛行东南风;n处盛行上升气流,天气阴雨。

【加固训练】

(2022·江西联考)由地下巷道连通的两个竖井,由于井底气压不同而产生的压差,称为自然风压(下图),图中冬夏两季自然风压方向相反。巷道是地下作业空间,需要确保通风,自然风压的方向与通风机风压一致时,有利于改善通风条件。人工增湿可以降低空气密度。据此完成(1)~(3)题。

(1)夏季甲、乙两个竖井的气流方向是 ( )

A.均向上 B.均向下

C.甲向上,乙向下 D.甲向下,乙向上

(2)为加强冬季巷道空气流通,人工增湿器应置于 ( )

A.甲竖井口 B.乙竖井口

C.甲竖井底 D.乙竖井底

(3)甲竖井口最需要机械通风的季节及方式是 ( )

A.冬季 向下灌风 B.冬季 向上抽风

C.夏季 向下灌风 D.夏季 向上抽风

【解析】(1)选D,(2)选C,(3)选B。第(1)题,乙竖井口海拔低、深度小,夏季井底气温高于甲竖井,形成热力环流(自然风压)。乙竖井底气温高,气流上升;甲竖井底气温低,气流下沉。第(2)题,冬季热力环流(自然风压)方向与夏季相反,甲竖井气流上升。人工增湿可以降低空气密度,促进气流上升,给甲竖井底部增湿可以加强通风。第(3)题,冬季井底气温甲高于乙,由于甲竖井口海拔高,气温低,导致两竖井底部温差偏小,自然风压不大,需要机械通风;冬季甲竖井气流上升,机械通风应向上抽风。

考点2 大气的水平运动

1.形成风的直接原因:水平气压梯度力,该力垂直于等压线,始终指向低压。

2.影响风的三种力:

项目 方向 大小 对风的影响

风速 风向

水平气压梯度力 始终与等压线垂直,由高压指向低压 等压线越密集,水平气压梯度力越大 水平气压梯度力越大,风速越大 垂直于等压线,由高压指向低压

地转偏向力 始终与风向垂直 大小随纬度增加而增加,赤道上为零 不影响风速的大小 北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转

摩擦力 始终与风向相反 大小与下垫面性质有关。下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之越小 使风速减小 与其他两力共同作用,使风向斜穿等压线

3.风的受力状况与风向:

项目 高空风 近地面风

图示 (北半球)

受力 F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响 F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响

风向 与等压线平行 与等压线斜交

【点拨】

风向和风力随海拔的变化

风力:海拔升高→摩擦力变小→风速增大;风向:地转偏向力增大→北半球风向逐渐向右偏转(如图),南半球逐渐向左偏转→风向与等压线的夹角逐渐变小→在高空与等压线平行

【深研】

阅读教材图2.14、图2.15、图2.16,思考:

(1)南半球近地面风向如何判断

提示:风向与等压线斜交。

(2)风向与受力情况、等压线的关系是什么

提示:一个力——水平气压梯度力(理想状态的风向):风向与等压线垂直;两个力——水平气压梯度力、地转偏向力(高空的风向):风向与等压线平行;三个力——水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力(近地面的风向):风向与等压线成30°~45°夹角。

(2022·浙江6月选考)下图为北半球某地某季节平均纬向风速随高度分布图,甲、乙、丙为该地三个不同高程面,完成(1)(2)题。

(1)能正确反映上图平均纬向风速随高度分布的地点位于 ( )

A.春季的低纬度 B.夏季的中纬度

C.秋季的中纬度 D.冬季的高纬度

(2)最接近该地甲、乙、丙三个高程面上风向、风速的是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→北半球某地; ②事象→某季节平均纬向风速随高度的变化; ③考查→影响风向、风速的因素

建 联 系 第(1)题:近地面到对流层顶→纬向风速先变大,到对流层顶后达到最大;到对流层顶到高空→纬向风速由最大再变小→随高度增加,风速再变大,且风向有明显变化;低纬度地区对流层厚度约为17~18千米,夏季大于冬季。 第(2)题:甲→乙→丙,风速在减小,但风向变化不明显;①图中丙为北风,④图中丙为南风,均没有明显的纬向风速;②图中三地风向差异大;中纬度地区高空纬向风以西风为主,③图中高空风向为西风,近地面为西南风

【解析】(1)选B,(2)选C。第(1)题,由图可知,自近地面到高空,纬向风速先变大,到对流层顶后达到最大,然后风速再变小,之后随高度增加,风速再变大,且风向有明显变化。对流层厚度在低纬度地区最大,为17~18千米。由图可知,春季的低纬度(0~30°),在低处和高处风向一致,垂直方向风速变化不明显;夏季的中纬度(30~60°),随海拔升高,风速先变大,再变小,等于0后,风速为负值,表示改变了风向,与上图相符;秋季的中纬度和冬季的高纬度,随海拔升高,风速的数值一直为正值,与上图不符。第(2)题,由题干图可知,由甲到乙到丙,风速在减小,但风向变化不明显,①图中丙为北风,④图中丙为南风,均没有明显的纬向风速;②图中三地风向差异大;中纬度地区高空纬向风以西风为主,③图中高空风向为西风,近地面为西南风,最接近题干中图的情况。

1.风力大小的分析与描述:

(1)看水平气压梯度力大小。

①同一幅等压线图上,根据等压线疏密判断:等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力小。

②不同等压线图上,若比例尺相同,相邻两条等压线数值差越大,风力越大。如下图中B处风力大于A处。

③不同等压线图上,若相邻两条等压线数值差相等,比例尺越大,风力越大。如下图中C处风力大于D处。

④根据温差判断:一般温差越大,水平气压梯度力越大,风力越大。

(2)看距风源地远近:距风源地近,则风力大,如我国西北地区距冬季风源地近,冬季风力大。

(3)看摩擦力大小。

①平原、高原地面平坦开阔,阻挡作用弱,风力大,如内蒙古高原;风由陆地吹向海面或湖面,摩擦力变小,风力变大。

②摩擦力随海拔变化:随着海拔升高,空气运动所受的摩擦力变小,故风速增大。

(4)看植被多少:植被茂密,阻力大,风力小;植被稀疏,阻力小,风力大。

(5)看地形因素:地形(河谷、山谷)延伸方向与盛行风向基本一致,受狭管效应影响,风力大。原理如下所示:

2.风向的表示:

角度1 风向的判断

读图,回答1、2题。

1.判断此时P地的风向为 ( )

A.西北风 B.东南风

C.西南风 D.东北风

2.甲、乙、丙、丁四地中的气压可能与Q地相等的是 ( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

【解析】1选A,2选D。第1题,P地西侧为高压,东侧为低压,结合北半球地转偏向力,P地吹西北风。第2题,Q地在海洋上,为一低压中心,Q地外围一条等压线数值应为1 005,Q地气压介于1 002.5~1 005百帕,与丁地可能相等。

角度2 风力的大小

读某区域近地面等压线分布图,完成3、4题。

3.此时甲地的风向是 ( )

A.东南风 B.东北风

C.西南风 D.西北风

4.关于甲、乙两地风速大小的比较,说法正确的是 ( )

A.甲大于乙

B.乙大于甲

C.甲乙相等

D.无法判断

【解析】3选D,4选A。第3题,在甲地画出水平气压梯度力,高压指向低压并垂直等压线,在北半球受地转偏向力影响,向右偏为西北风。第4题,风速大小看等压线疏密程度,等压线稀疏,风速小;等压线密集,风速大。甲地等压线明显比乙地密集,因此风速甲大于乙。

【加固训练】

下图是东亚局部地区某日8时海平面气压分布图(单位:hPa)。读图,回答(1)(2)题。

(1)图中①②两地气压差最可能是 ( )

A.12 hPa B.13 hPa

C.14 hPa D.15 hPa

(2)此时,台湾海峡的风向是 ( )

A.西北风 B.西南风

C.东北风 D.东南风

【解析】(1)选B,(2)选A。第(1)题,由图可知,图中等压距为2 hPa,①地气压应为

1 010 hPa,②地气压应为1 022~1 024 hPa,两地气压差应为12~14 hPa。第(2)题,由图可知,台湾海峡西部为高压,东部为低压。水平气压梯度力由高压指向低压,受北半球地转偏向力向右偏的影响,台湾海峡吹西北风。

课标要求 命题趋势

运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象。 1.基础性考法:结合图文材料,分析热力环流和风的形成及其产生的影响。 2.综合性考法:理解并能正确分析热力环流和风的形成原理、过程及温压关系。 3.创新性考法:观察自然现象和进行地理生产生活实践,运用相关地理原理服务生产生活。

考点1 热力环流

1.形成原因:近地面冷热不均。

2.形成过程:

(1)近地面的冷热状况和气压高低。

(2)热力环流的形成过程。

【填绘】

绘制热力环流形成示意图

提示:

【思考】

巴山多夜雨原因是什么

提示:“巴山夜雨”是因为四川盆地多夜雨而得名。四川盆地潮湿,云层厚,夜晚大气逆辐射较强,低层空气容易升温,加之四周沿山坡下沉的气流多,造成盆地底部夜晚气流上升较旺盛,形成夜雨。

1.抓住“一个过程、两个方向、三个关系”掌握热力环流的形成:

(1)一个过程。

近地面冷热不均空气的垂直运动(上升或下沉)同一水平面上存在气压差异空气的水平运动热力环流。

(2)两个气流运动方向。

①垂直运动——受热上升,冷却下沉。

②水平运动——从高压指向低压。

(3)三个关系。

①近地面和高空的气压类型相反关系。

②温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。

③风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压(如上图中a、b、c、d处所示)。

2.分析、掌握常见热力环流的成因和应用:

(1)海陆风。

①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

(2)山谷风。

①成因分析——山坡的热力变化是关键。

②影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。所以,山谷地区不宜布局有污染的工业。

(3)市区与郊区之间的热力环流。

①成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。

②影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离之外。

3.等压面图的判读:

(1)判断气压高低。

①气压的垂直递减规律。由于对流层大气密度随高度增加而降低,在垂直方向上气压随着高度增加而降低,如图,在空气柱L1中,PA'>PA,PD>PD';在L2中,PB>PB',PC'>PC。

②同一等压面上的各点气压相等。如图中PD'=PC'、PA'=PB'。综上分析可知:PB>PA>PD>PC。

(2)判读等压面的凸凹。

等压面凸向高空的为高压,凹向地面的为低压,可形象记忆为“高凸低凹”。另外,近地面与高空等压面凸起方向相反。

(3)判断下垫面的性质。

①判断陆地与海洋(湖泊):夏季,等压面下凹者为陆地、上凸者为海洋(湖泊)。冬季,等压面下凹者为海洋(湖泊)、上凸者为陆地。

②判断裸地与绿地:裸地类似陆地,绿地类似海洋。

③判断城区与郊区:等压面下凹者为城区、上凸者为郊区。

(4)判断近地面天气状况和气温日较差。

①等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小。

②等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大。

角度1 热力环流的形成原理

某班分为两大组,进行了一场切洋葱点蜡烛和不点蜡烛的课堂对比实验,最后得出:切洋葱点蜡烛不辣眼睛,左图为点蜡烛切洋葱实验,右图为热力环流中的近地面和高空中的四点,读图完成1、2题。

1.切洋葱点蜡烛不辣眼睛的热力环流原理 ( )

A.蜡烛火焰让空气受热膨胀稀释洋葱气味

B.蜡烛火焰和洋葱之间形成冷热不均不利于洋葱气味的抬升

C.洋葱气味与热空气反应

D.蜡烛火焰和洋葱之间形成冷热不均不利于洋葱气味的下沉

2.切洋葱时,根据近地面附近的气流水平流动方向判断能代表洋葱附近气压的为

( )

A.① B.② C.③ D.④

【解析】1选B,2选C。第1题,切洋葱点蜡烛不辣眼睛的热力环流原理是洋葱上方空气相对遇冷收缩下沉,形成高压;蜡烛上方气流上升,形成热低压,受到蜡烛上方的热低压吸引,刺激的气流随风飘走,所以切洋葱点蜡烛不辣眼睛。第2题,切洋葱时,根据近地面的气流水平流动方向,①②代表高空气压,③④代表近地面气压,洋葱附近气温更低,气压更高,蜡烛气温更高,气压更低,能代表洋葱附近气压的为③。

角度2 热力环流的应用

城市热岛效应是指城市中心的气温明显高于外圈郊区的现象,热岛强度是用城市和郊区两个代表性观测点的气温差值表示的。读北京市不同季节热岛强度逐时分布图(下图),完成3、4题。

3.北京市热岛强度的变化表明 ( )

A.5时—8时,市区均温最高

B.12时之后,城市热岛强度持续加强

C.城市热岛强度,夏季强于冬季

D.22时至次日7时,城市热岛环流强度大

4.减弱北京市热岛效应的主要措施有 ( )

①增加绿化面积

②合理布局城市交通网

③冬季利用地热采暖

④道路铺设透水砖

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【解析】3选D,4选A。第3题,热岛强度应该是反映城郊之间的温度差异,图中热岛强度数值越大,表明城郊之间的温度差异越大,城市热岛环流越强,图中数值不能反映市区温度的变化,只能反映城郊之间的温度差异的变化;仔细阅读图示可以发现,在秋季,12时之后的热岛强度并不是持续加强;读图分析可知,热岛强度夏季小于冬季;读图可以发现,22时至次日7时,热岛强度数值较大,说明城市热岛环流强。第4题,城市热岛效应形成的原因为城区绿化面积较小,交通网布局不合理,各类经济活动向环境中排放过多的废热。故减弱城市热岛效应可考虑增加绿化面积、合理布局交通网等。北京地热资源不丰富,冬季用地热采暖不现实;道路铺设透水砖可增加雨水下渗,减轻城市内涝。

角度3 等压面的判读及其应用

热力环流是大气运动最简单的形式,下图是m、n两地冷热不均引起的高空等压面状况,读图回答5~7题。

5.图中a、b、m、n四点气压由高到低排序的是 ( )

A.a>b>n>m B.b>a>m>n

C.n>m>a>b D.m>n>b>a

6.图中a、b、m、n四处气温最高的是 ( )

A.a处 B.b处

C.n处 D.m处

7.下列关于图中气流运动与天气的叙述,正确的是 ( )

A.高空a、b两处间盛行东北风

B.m处盛行上升气流,天气阴雨

C.m、n地之间可能盛行东南风

D.n处盛行下沉气流,天气晴朗

【解析】5选D,6选C,7选C。第5题,等压面上的气压相同,在垂直方向上,海拔升高,气压降低。因此,在高空,气压b>a;近地面气压大于高空,气压状况与高空相反,在近地面,气压m>n,故图中a、b、m、n四点气压由高到低的排序是m>n>b>a。第6题,在近地面气温低,气流下沉,气压高,所以图中气压m>n,气温n>m。海拔升高,气温降低,近地面气温大于高空。因此,图中a、b、m、n四处气温最高的是n处。第7题,结合前面分析,高空气压b>a,风由b吹向a,北半球向右偏,a、b两处间盛行西北风;m处气压高,盛行下沉气流,天气晴朗;m、n地之间风由m吹向n,地转偏向力向右,可能盛行东南风;n处盛行上升气流,天气阴雨。

【加固训练】

(2022·江西联考)由地下巷道连通的两个竖井,由于井底气压不同而产生的压差,称为自然风压(下图),图中冬夏两季自然风压方向相反。巷道是地下作业空间,需要确保通风,自然风压的方向与通风机风压一致时,有利于改善通风条件。人工增湿可以降低空气密度。据此完成(1)~(3)题。

(1)夏季甲、乙两个竖井的气流方向是 ( )

A.均向上 B.均向下

C.甲向上,乙向下 D.甲向下,乙向上

(2)为加强冬季巷道空气流通,人工增湿器应置于 ( )

A.甲竖井口 B.乙竖井口

C.甲竖井底 D.乙竖井底

(3)甲竖井口最需要机械通风的季节及方式是 ( )

A.冬季 向下灌风 B.冬季 向上抽风

C.夏季 向下灌风 D.夏季 向上抽风

【解析】(1)选D,(2)选C,(3)选B。第(1)题,乙竖井口海拔低、深度小,夏季井底气温高于甲竖井,形成热力环流(自然风压)。乙竖井底气温高,气流上升;甲竖井底气温低,气流下沉。第(2)题,冬季热力环流(自然风压)方向与夏季相反,甲竖井气流上升。人工增湿可以降低空气密度,促进气流上升,给甲竖井底部增湿可以加强通风。第(3)题,冬季井底气温甲高于乙,由于甲竖井口海拔高,气温低,导致两竖井底部温差偏小,自然风压不大,需要机械通风;冬季甲竖井气流上升,机械通风应向上抽风。

考点2 大气的水平运动

1.形成风的直接原因:水平气压梯度力,该力垂直于等压线,始终指向低压。

2.影响风的三种力:

项目 方向 大小 对风的影响

风速 风向

水平气压梯度力 始终与等压线垂直,由高压指向低压 等压线越密集,水平气压梯度力越大 水平气压梯度力越大,风速越大 垂直于等压线,由高压指向低压

地转偏向力 始终与风向垂直 大小随纬度增加而增加,赤道上为零 不影响风速的大小 北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转

摩擦力 始终与风向相反 大小与下垫面性质有关。下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之越小 使风速减小 与其他两力共同作用,使风向斜穿等压线

3.风的受力状况与风向:

项目 高空风 近地面风

图示 (北半球)

受力 F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响 F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响

风向 与等压线平行 与等压线斜交

【点拨】

风向和风力随海拔的变化

风力:海拔升高→摩擦力变小→风速增大;风向:地转偏向力增大→北半球风向逐渐向右偏转(如图),南半球逐渐向左偏转→风向与等压线的夹角逐渐变小→在高空与等压线平行

【深研】

阅读教材图2.14、图2.15、图2.16,思考:

(1)南半球近地面风向如何判断

提示:风向与等压线斜交。

(2)风向与受力情况、等压线的关系是什么

提示:一个力——水平气压梯度力(理想状态的风向):风向与等压线垂直;两个力——水平气压梯度力、地转偏向力(高空的风向):风向与等压线平行;三个力——水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力(近地面的风向):风向与等压线成30°~45°夹角。

(2022·浙江6月选考)下图为北半球某地某季节平均纬向风速随高度分布图,甲、乙、丙为该地三个不同高程面,完成(1)(2)题。

(1)能正确反映上图平均纬向风速随高度分布的地点位于 ( )

A.春季的低纬度 B.夏季的中纬度

C.秋季的中纬度 D.冬季的高纬度

(2)最接近该地甲、乙、丙三个高程面上风向、风速的是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→北半球某地; ②事象→某季节平均纬向风速随高度的变化; ③考查→影响风向、风速的因素

建 联 系 第(1)题:近地面到对流层顶→纬向风速先变大,到对流层顶后达到最大;到对流层顶到高空→纬向风速由最大再变小→随高度增加,风速再变大,且风向有明显变化;低纬度地区对流层厚度约为17~18千米,夏季大于冬季。 第(2)题:甲→乙→丙,风速在减小,但风向变化不明显;①图中丙为北风,④图中丙为南风,均没有明显的纬向风速;②图中三地风向差异大;中纬度地区高空纬向风以西风为主,③图中高空风向为西风,近地面为西南风

【解析】(1)选B,(2)选C。第(1)题,由图可知,自近地面到高空,纬向风速先变大,到对流层顶后达到最大,然后风速再变小,之后随高度增加,风速再变大,且风向有明显变化。对流层厚度在低纬度地区最大,为17~18千米。由图可知,春季的低纬度(0~30°),在低处和高处风向一致,垂直方向风速变化不明显;夏季的中纬度(30~60°),随海拔升高,风速先变大,再变小,等于0后,风速为负值,表示改变了风向,与上图相符;秋季的中纬度和冬季的高纬度,随海拔升高,风速的数值一直为正值,与上图不符。第(2)题,由题干图可知,由甲到乙到丙,风速在减小,但风向变化不明显,①图中丙为北风,④图中丙为南风,均没有明显的纬向风速;②图中三地风向差异大;中纬度地区高空纬向风以西风为主,③图中高空风向为西风,近地面为西南风,最接近题干中图的情况。

1.风力大小的分析与描述:

(1)看水平气压梯度力大小。

①同一幅等压线图上,根据等压线疏密判断:等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力小。

②不同等压线图上,若比例尺相同,相邻两条等压线数值差越大,风力越大。如下图中B处风力大于A处。

③不同等压线图上,若相邻两条等压线数值差相等,比例尺越大,风力越大。如下图中C处风力大于D处。

④根据温差判断:一般温差越大,水平气压梯度力越大,风力越大。

(2)看距风源地远近:距风源地近,则风力大,如我国西北地区距冬季风源地近,冬季风力大。

(3)看摩擦力大小。

①平原、高原地面平坦开阔,阻挡作用弱,风力大,如内蒙古高原;风由陆地吹向海面或湖面,摩擦力变小,风力变大。

②摩擦力随海拔变化:随着海拔升高,空气运动所受的摩擦力变小,故风速增大。

(4)看植被多少:植被茂密,阻力大,风力小;植被稀疏,阻力小,风力大。

(5)看地形因素:地形(河谷、山谷)延伸方向与盛行风向基本一致,受狭管效应影响,风力大。原理如下所示:

2.风向的表示:

角度1 风向的判断

读图,回答1、2题。

1.判断此时P地的风向为 ( )

A.西北风 B.东南风

C.西南风 D.东北风

2.甲、乙、丙、丁四地中的气压可能与Q地相等的是 ( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

【解析】1选A,2选D。第1题,P地西侧为高压,东侧为低压,结合北半球地转偏向力,P地吹西北风。第2题,Q地在海洋上,为一低压中心,Q地外围一条等压线数值应为1 005,Q地气压介于1 002.5~1 005百帕,与丁地可能相等。

角度2 风力的大小

读某区域近地面等压线分布图,完成3、4题。

3.此时甲地的风向是 ( )

A.东南风 B.东北风

C.西南风 D.西北风

4.关于甲、乙两地风速大小的比较,说法正确的是 ( )

A.甲大于乙

B.乙大于甲

C.甲乙相等

D.无法判断

【解析】3选D,4选A。第3题,在甲地画出水平气压梯度力,高压指向低压并垂直等压线,在北半球受地转偏向力影响,向右偏为西北风。第4题,风速大小看等压线疏密程度,等压线稀疏,风速小;等压线密集,风速大。甲地等压线明显比乙地密集,因此风速甲大于乙。

【加固训练】

下图是东亚局部地区某日8时海平面气压分布图(单位:hPa)。读图,回答(1)(2)题。

(1)图中①②两地气压差最可能是 ( )

A.12 hPa B.13 hPa

C.14 hPa D.15 hPa

(2)此时,台湾海峡的风向是 ( )

A.西北风 B.西南风

C.东北风 D.东南风

【解析】(1)选B,(2)选A。第(1)题,由图可知,图中等压距为2 hPa,①地气压应为

1 010 hPa,②地气压应为1 022~1 024 hPa,两地气压差应为12~14 hPa。第(2)题,由图可知,台湾海峡西部为高压,东部为低压。水平气压梯度力由高压指向低压,受北半球地转偏向力向右偏的影响,台湾海峡吹西北风。

同课章节目录