2024届高三地理一轮复习系列 第三章 第一节 大气的组成和垂直分层、大气受热过程 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第三章 第一节 大气的组成和垂直分层、大气受热过程 复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 788.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 22:31:08 | ||

图片预览

文档简介

第三章 地球上的大气

第一节 大气的组成和垂直分层、大气受热过程

课标要求 命题趋势

1.运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。 2.运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。 1.基础性考法:厘清大气组成和垂直分层特点及其对人类的影响。 2.综合性考法:理解并准确表达大气的受热过程、能量辐射形式转化及大气的两大作用。 3.创新性考法:观察自然现象和进行地理生产生活实践,运用相关地理原理服务生产生活。

考点1 大气的组成与垂直分层

1.大气的组成:

大气组成 主要作用

干 洁 空 气 氮气 氮是地球上生物体的基本元素

氧气 氧是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质

二氧 化碳 绿色植物进行光合作用的基本原料;吸收地面辐射的能力强,使气温升高

臭氧 吸收太阳光中的紫外线,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用

水汽 直接影响地面和大气的温度,可产生天气现象

杂质 作为凝结核,是成云致雨的必要条件

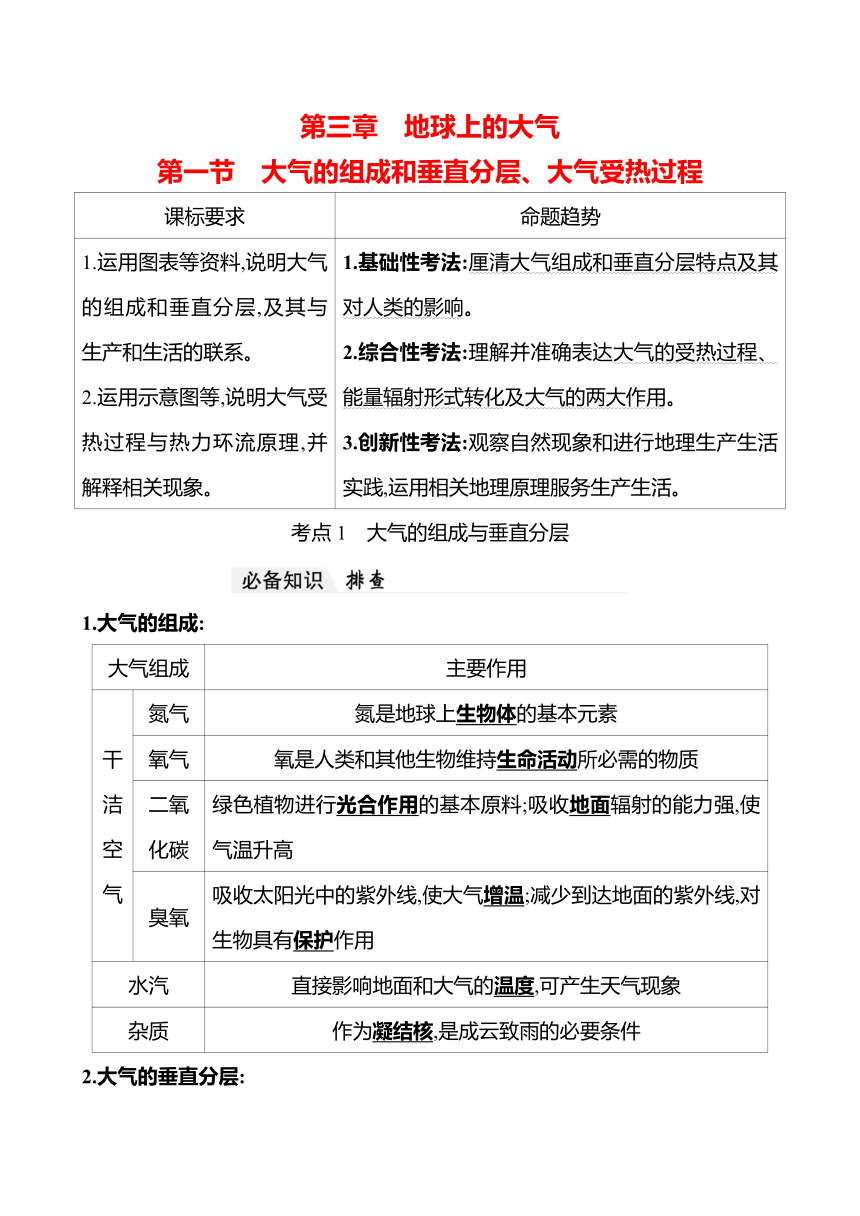

2.大气的垂直分层:

(1)划分依据:大气的温度、运动状况和密度,在垂直方向上的差异。

(2)垂直分层。

垂直分层 气温变化 与人类关系

对流层 随高度升高而降低 大气上部冷、下部热,空气上升,对流现象显著,与人类关系最密切

平流层 随高度升高而升高 大气平稳,天气晴朗,适合飞机飞行

高层大气 随高度增加先下降后上升 存在若干电离层,对无线电通信有重要作用

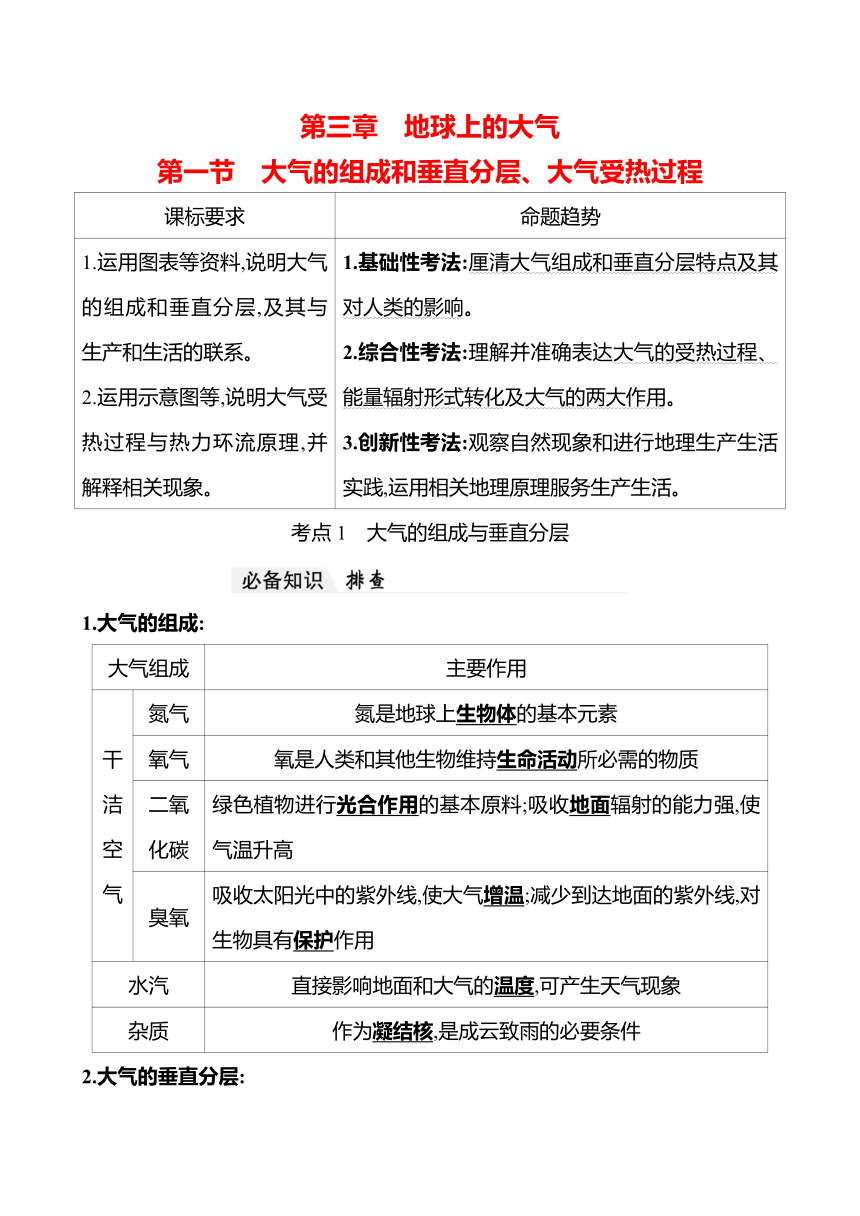

【填绘】

绘制干洁空气成分饼状图

提示:

【点拨】

大气成分变化带来的危害

二氧化碳增多→全球变暖;臭氧减少→臭氧层空洞;固态颗粒物增多→雾霾;二氧化硫等酸性气体增多→酸雨等。

【思考】

对流层的高度在空间、时间上有什么差异

提示:纬度变化(低纬度为17~18千米,中纬度为10~12千米,高纬度为8~9千米);季节变化(夏厚冬薄)。

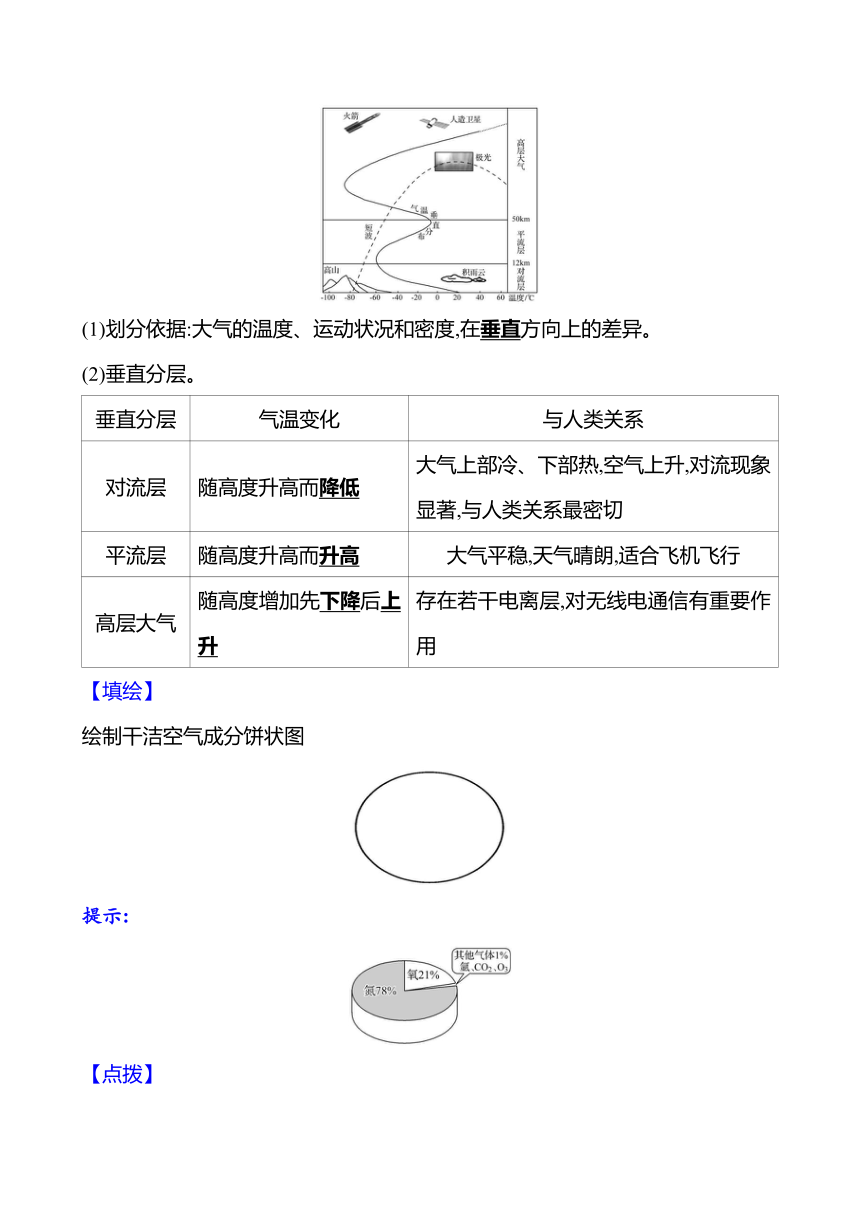

利用大气垂直分层的特点解释地理现象

(1)对流层中的天气多变、飞机飞行时颠簸。

(2)平流层天气稳定,适合飞机飞行。

(3)高层大气中电离层与无线电通信密切相关。

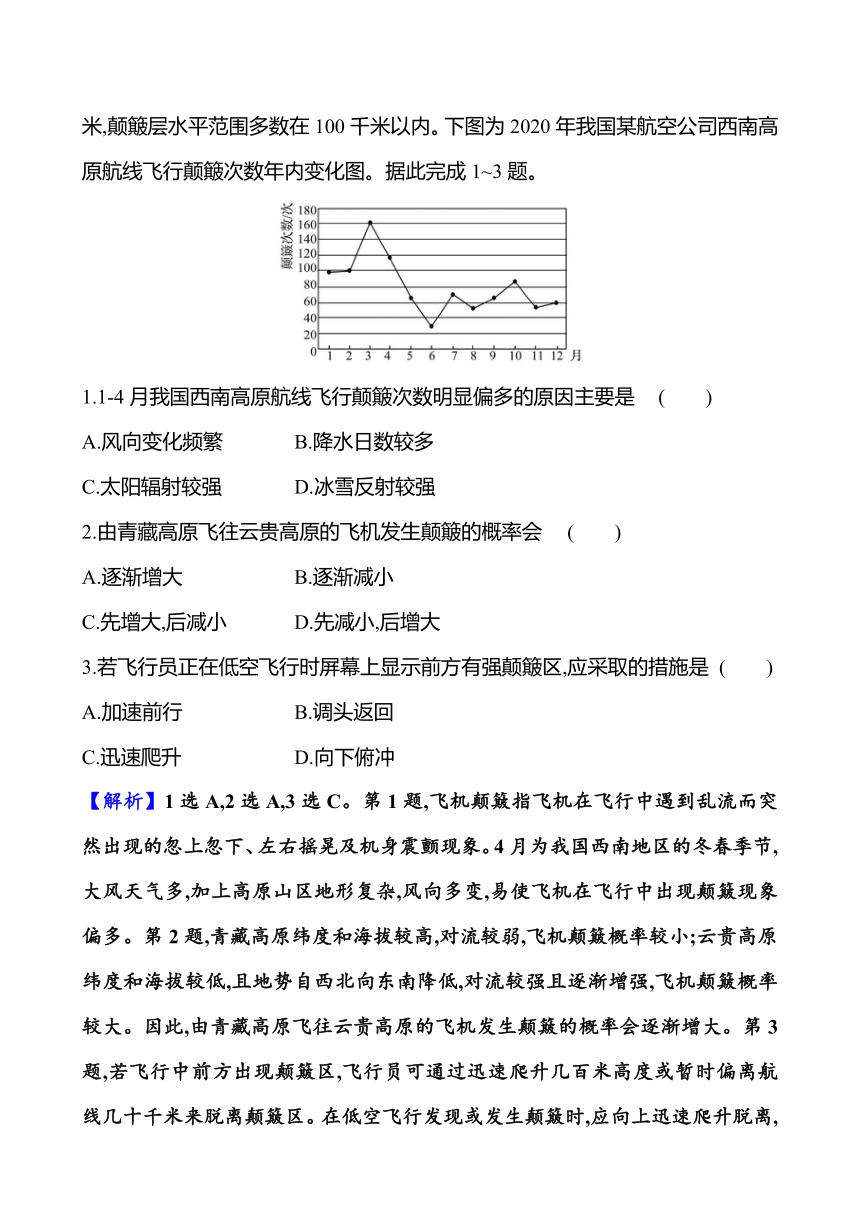

飞机颠簸指飞机在飞行中遇到乱流而突然出现的忽上忽下、左右摇晃及机身震颤现象。飞行颠簸层高度一般不超过海拔1 000米,强颠簸层高度只有几百米,颠簸层水平范围多数在100千米以内。下图为2020年我国某航空公司西南高原航线飞行颠簸次数年内变化图。据此完成1~3题。

1.1-4月我国西南高原航线飞行颠簸次数明显偏多的原因主要是 ( )

A.风向变化频繁 B.降水日数较多

C.太阳辐射较强 D.冰雪反射较强

2.由青藏高原飞往云贵高原的飞机发生颠簸的概率会 ( )

A.逐渐增大 B.逐渐减小

C.先增大,后减小 D.先减小,后增大

3.若飞行员正在低空飞行时屏幕上显示前方有强颠簸区,应采取的措施是 ( )

A.加速前行 B.调头返回

C.迅速爬升 D.向下俯冲

【解析】1选A,2选A,3选C。第1题,飞机颠簸指飞机在飞行中遇到乱流而突然出现的忽上忽下、左右摇晃及机身震颤现象。4月为我国西南地区的冬春季节,大风天气多,加上高原山区地形复杂,风向多变,易使飞机在飞行中出现颠簸现象偏多。第2题,青藏高原纬度和海拔较高,对流较弱,飞机颠簸概率较小;云贵高原纬度和海拔较低,且地势自西北向东南降低,对流较强且逐渐增强,飞机颠簸概率较大。因此,由青藏高原飞往云贵高原的飞机发生颠簸的概率会逐渐增大。第3题,若飞行中前方出现颠簸区,飞行员可通过迅速爬升几百米高度或暂时偏离航线几十千米来脱离颠簸区。在低空飞行发现或发生颠簸时,应向上迅速爬升脱离,切不可俯冲向下脱离(因为低空对流或湍流更强烈,更易发生飞机颠簸)。

【加固训练】

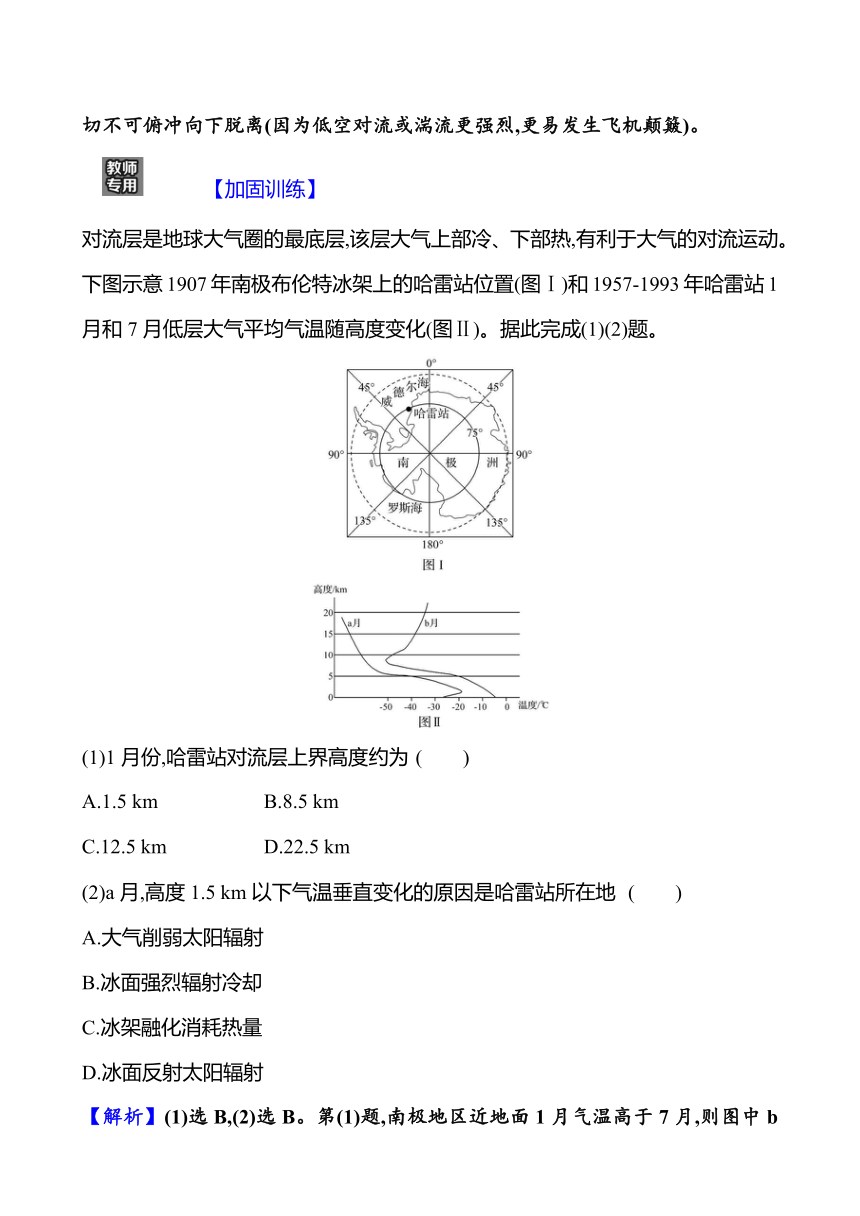

对流层是地球大气圈的最底层,该层大气上部冷、下部热,有利于大气的对流运动。下图示意1907年南极布伦特冰架上的哈雷站位置(图Ⅰ)和1957-1993年哈雷站1月和7月低层大气平均气温随高度变化(图Ⅱ)。据此完成(1)(2)题。

(1)1月份,哈雷站对流层上界高度约为 ( )

A.1.5 km B.8.5 km

C.12.5 km D.22.5 km

(2)a月,高度1.5 km以下气温垂直变化的原因是哈雷站所在地 ( )

A.大气削弱太阳辐射

B.冰面强烈辐射冷却

C.冰架融化消耗热量

D.冰面反射太阳辐射

【解析】(1)选B,(2)选B。第(1)题,南极地区近地面1月气温高于7月,则图中b月为1月、a月为7月。由对流层大气“上部冷、下部热”,结合图中曲线特征,可判断1月该站对流层上界高度在5~10 km。第(2)题,图示a月1.5 km以下气温垂直方向下冷上热,与对流层规律相反,即出现了逆温现象。结合上题分析,a月为冬季极夜期,无太阳辐射,冰面辐射使近地面降温快,导致下部气温低于上部。

考点2 大气的受热过程

1.能量来源:

(1)根本来源:太阳 辐射。

(2)直接来源:地面辐射。

2.受热过程:

(1)两大环节。

①地面增温:大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温。

②大气增温:地面以长波辐射的形式向大气传递热量。

(2)两大作用。

①大气的削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收和反射作用。

②大气对地面的保温作用:大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。

3.影响地面获得太阳辐射的主要因素:

(1)纬度因素:纬度不同,年平均正午太阳高度不同。

(2)下垫面因素:下垫面状况不同,吸收和反射的太阳辐射比例也不同。

(3)气象因素:大气状况不同,地面获得的太阳辐射不同。

【点拨】

白天也有大气逆辐射

大气逆辐射在白天和夜晚都存在,而且白天比晚上还要强烈,最强时为大气温度最高时,即午后2时(14时)左右。

【深研】

阅读教材图2.9,思考:

(1)吸收地面辐射的主要大气成分是什么

提示:水汽和二氧化碳。

(2)大气的保温作用是如何体现的

提示:大气吸收地面辐射而增温,大气向外放出长波辐射,其中朝向地面的部分,把热量还给了地面,起到了保温的作用。

(2022·浙江1月选考)大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关。下图为我国某城市大气散射辐射日变化图。完成(1)(2)题。

(1)有关该城市大气散射辐射强弱的叙述,正确的是 ( )

①夏季大于冬季 ②郊区大于城区

③冬季大于夏季 ④城区大于郊区

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

(2)下列现象与大气散射作用密切相关的是 ( )

①晴天天空多呈蔚蓝色

②朝霞和晚霞往往呈红色

③深秋晴天夜里多霜冻

④雪后天晴阳光特别耀眼

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→我国某城市; ②事象→大气散射辐射日变化; ③考查→影响大气散射辐射强度的因素

建 联 系 第(1)题:正午太阳高度角大→大气散射辐射夏季大于冬季;城区比郊区污染较严重→大气散射辐射城区大于郊区。 第(2)题:波长较短的蓝色光易被散射→晴朗的天空呈现蔚蓝色;日出和日落→太阳光穿过较厚的大气层到达地面→波长较短的蓝、紫光大部分被大气散射→到达近地面大气时主要是波长较长的红光→朝霞和晚霞呈红色

【解析】(1)选B,(2)选A。第(1)题,据材料可知,大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关。据图判断北京时间12-14时,正午太阳高度角大,大气散射辐射强,说明大气散射辐射与正午太阳高度呈正相关,故大气散射辐射夏季大于冬季,①正确,③错误;阴天云层厚,大气透明度低,大气散射辐射强,说明大气散射辐射与大气透明度呈负相关,城区比郊区污染较严重,大气透明度低,大气散射辐射城区大于郊区,②错误,④正确。第(2)题,在太阳辐射的可见光中,波长较短的蓝色光最容易被散射,所以晴朗的天空呈现蔚蓝色,①正确;日出和日落的时候,太阳光要穿过较厚的大气层才能到达地面,波长较短的蓝光、青光、紫光大部分已被上层大气散射掉了,到达近地面大气时主要只有波长较长的红光、橙光、黄光,故朝霞和晚霞往往呈红色,②正确;秋冬季节出现霜冻,与晴朗的夜晚云量少、大气逆辐射弱有关,与大气散射无关,③错误;雪后天晴阳光特别耀眼是因为云层少,大气透明度高,大气对太阳辐射的反射、散射、吸收作用少,不只是散射作用,④错误。

1.三大环节理解大气受热过程:

2.大气受热过程原理的应用:

(1)利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡。

①高海拔地区(如青藏高原地区):

②内陆地区(如我国西北地区):

③湿润内陆盆地(如四川盆地):

(2)解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响。

(3)分析农业实践中的一些现象。

人类活动 具体现象

温室大棚 我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜

人造烟雾 深秋农民利用秸秆燃烧制造烟雾预防霜冻

地膜覆盖 华北地区早春农民利用地膜覆盖进行农作物种植

铺沙或 鹅卵石 干旱半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石,不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等

【知识拓展】三大因素影响大气受热过程

(1)大气成分:主要是大气中二氧化碳、水汽等对地面辐射的吸收和对大气逆辐射作用的影响。全球气候变暖就是温室气体影响大气受热过程的典型表现。

(2)天气状况:主要是大气中云层、尘埃对太阳辐射与地面辐射的影响。昼夜云量对大气受热过程的影响很大,可用下表比较。

项目 作用对象 集中表现时段 作用过程

保温 作用 地面辐射 夜间 大气逆辐射

削弱 作用 太阳辐射 白天 吸收、反射等

(3)地面状况:地面是大气的直接热源,地面状况的差异影响大气受热过程,进而影响气温状况。水陆性质、植被、冰雪等差异不仅直接影响地面对太阳辐射的反射率,而且影响地面辐射的释放持续度。地形起伏、地势高低通过影响大气层的厚度来影响对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用。

角度1 大气的受热过程

某校学生设计了验证大气受热过程的实验。实验装置如下图所示,在阳光下放置一段时间后,两个塑料桶中测量气温的温度计数值呈现明显差异。据此完成1、2题。

时间 有土瓶 空瓶

16:08(开始) 30 ℃ 30 ℃

16:17(结束) 38 ℃ 31 ℃

(天气状况:晴朗、微风 场地:学校操场 气温:22℃)

1.该实验得出的结论是 ( )

A.大气主要靠太阳辐射加热

B.下垫面是对流层大气的直接热源

C.晴朗天气不存在削弱作用

D.土壤吸收的大气辐射较少

2.该实验及结论可以用来解释 ( )

A.最高气温多出现在午后

B.不同纬度存在气温差异

C.沿海地区海陆风的形成

D.阴坡阳坡植被差异明显

【解析】1选B,2选A。第1题,由于两个瓶子中的填充物不同,有土的瓶子升温快,空瓶升温慢。我们可以得出结论,那就是下垫面的物质性质不同,会导致大气的升温速度不同,由于土壤比热容小,升温快,导致释放出的辐射量也大,即下垫面是对流层大气的直接热源;太阳辐射是短波辐射,大气吸收极少;晴朗的天气也存在大气削弱作用(如紫外线);土壤能够吸收太阳的短波辐射,并将其转化成长波传递给大气。第2题,一天的最高气温出现在午后,因为太阳辐射需要先被地面吸收然后转化成长波辐射后再被大气吸收从而升温,这个过程需要一定的时间,因此太阳辐射最强的正午并不是气温最高的时候,会延后两个小时左右,这与实验所体现的原理相似;不同纬度间存在气温差异是因为太阳高度不同;沿海地区海陆风的形成原因是海陆热力性质存在差异,从而导致升温速度不同,进而导致海陆间存在气压差,与实验不同;阴坡阳坡植被差异是因为光照条件不同。

角度2 大气的保温作用

(2022·潍坊模拟)我国山西省某国家级贫困县,近40%农户以柴草为生活燃料,仅有不足10%的农户使用清洁燃料。近几年来随着光伏扶贫的实施,农村面貌得到了明显的改善。下图示意该地某农户光伏大棚结构。据此完成3、4题。

3.扶贫政策前,制约该县光伏大棚推广的首要问题是 ( )

A.当地资金缺乏 B.技术力量薄弱

C.用能习惯束缚 D.土地资源紧张

4.图示农业大棚中 ( )

A.光伏组件位于大棚的南部

B.透光膜能减少地面辐射的损失

C.LED灯用来调控室内温度

D.通风口只调节棚内的空气成分

【解析】3选A,4选B。第3题,该县是国家级贫困县,而且铺设太阳能电池板需要大量资金,因此,扶贫政策前制约光伏大棚推广的首要问题是资金缺乏;目前光伏发电技术已经成熟;当地农户虽然是以柴草或煤炭为主要生活燃料,但太阳能清洁能源易被农户所接受;贫困县一般不会面临土地资源紧张问题。第4题,光伏组件利用太阳能发电,因此,光板要朝向太阳,所以光伏组件要位于大棚的北部;透光膜能透过太阳辐射,棚内才会获取太阳光照和热量,但地面辐射无法透过透光膜即减少地面辐射的损失,提高了大棚内的温度;LED灯调节室内光照条件,不能调控室内温度;通风口对大棚内的空气成分、温度和湿度都有重要的调节作用。

【加固训练】

金星是地球在太阳系中的“姊妹星”,其周围有比地球更为浓密的大气(主要成分为二氧化碳)和云层,虽只有极少量太阳辐射可到达表面,但表面温度却并不低,表面大气,夜间平均温度为465 ℃,白天平均温度485 ℃左右。下图为金星表面大气增温示意图。据此完成(1)~(3)题。

(1)只有极少量太阳辐射能到达金星表面,主要的成因是 ( )

A.金星与太阳之间距离远

B.金星的大气反射作用强

C.金星的地面反射作用强

D.金星的大气吸收作用强

(2)金星表面的受热过程与地球极为相似,但其表面的平均温度却远高于地球表面,关于其成因,下列说法正确的是 ( )

A.金星大气层吸收的太阳辐射能更丰富

B.金星的地表反射能力较地球更强

C.金星大气层吸收的地面辐射能更丰富

D.金星的地表吸收能力较地球更强

(3)就平均状态而言,金星表面大气昼夜温差较小,下列数字所示环节与其成因直接相关的有 ( )

A.①③ B.④⑤ C.③⑥ D.②⑥

【解析】(1)选B,(2)选C,(3)选D。第(1)题,根据材料,金星周围有比地球更为浓密的大气和云层,当太阳光照射金星大气层时,其大气对太阳光线具有较强的反射作用,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达金星表面太阳辐射少。第(2)题,金星大气层主要成分为二氧化碳,二氧化碳吸收太阳辐射的能力很弱,而吸收金星地面辐射的能力很强;金星的地表反射能力较地球更强,温度应该比地球更低;没有证据说明金星的地表吸收能力较地球更强。第(3)题,由于金星有比地球更为浓密的大气,因此,白天大气对太阳辐射的反射作用(②)更强,气温更低;夜晚大气逆辐射(⑥)更强,对地面的保温作用更强,气温更高,昼夜温差更小。

第一节 大气的组成和垂直分层、大气受热过程

课标要求 命题趋势

1.运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。 2.运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。 1.基础性考法:厘清大气组成和垂直分层特点及其对人类的影响。 2.综合性考法:理解并准确表达大气的受热过程、能量辐射形式转化及大气的两大作用。 3.创新性考法:观察自然现象和进行地理生产生活实践,运用相关地理原理服务生产生活。

考点1 大气的组成与垂直分层

1.大气的组成:

大气组成 主要作用

干 洁 空 气 氮气 氮是地球上生物体的基本元素

氧气 氧是人类和其他生物维持生命活动所必需的物质

二氧 化碳 绿色植物进行光合作用的基本原料;吸收地面辐射的能力强,使气温升高

臭氧 吸收太阳光中的紫外线,使大气增温;减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用

水汽 直接影响地面和大气的温度,可产生天气现象

杂质 作为凝结核,是成云致雨的必要条件

2.大气的垂直分层:

(1)划分依据:大气的温度、运动状况和密度,在垂直方向上的差异。

(2)垂直分层。

垂直分层 气温变化 与人类关系

对流层 随高度升高而降低 大气上部冷、下部热,空气上升,对流现象显著,与人类关系最密切

平流层 随高度升高而升高 大气平稳,天气晴朗,适合飞机飞行

高层大气 随高度增加先下降后上升 存在若干电离层,对无线电通信有重要作用

【填绘】

绘制干洁空气成分饼状图

提示:

【点拨】

大气成分变化带来的危害

二氧化碳增多→全球变暖;臭氧减少→臭氧层空洞;固态颗粒物增多→雾霾;二氧化硫等酸性气体增多→酸雨等。

【思考】

对流层的高度在空间、时间上有什么差异

提示:纬度变化(低纬度为17~18千米,中纬度为10~12千米,高纬度为8~9千米);季节变化(夏厚冬薄)。

利用大气垂直分层的特点解释地理现象

(1)对流层中的天气多变、飞机飞行时颠簸。

(2)平流层天气稳定,适合飞机飞行。

(3)高层大气中电离层与无线电通信密切相关。

飞机颠簸指飞机在飞行中遇到乱流而突然出现的忽上忽下、左右摇晃及机身震颤现象。飞行颠簸层高度一般不超过海拔1 000米,强颠簸层高度只有几百米,颠簸层水平范围多数在100千米以内。下图为2020年我国某航空公司西南高原航线飞行颠簸次数年内变化图。据此完成1~3题。

1.1-4月我国西南高原航线飞行颠簸次数明显偏多的原因主要是 ( )

A.风向变化频繁 B.降水日数较多

C.太阳辐射较强 D.冰雪反射较强

2.由青藏高原飞往云贵高原的飞机发生颠簸的概率会 ( )

A.逐渐增大 B.逐渐减小

C.先增大,后减小 D.先减小,后增大

3.若飞行员正在低空飞行时屏幕上显示前方有强颠簸区,应采取的措施是 ( )

A.加速前行 B.调头返回

C.迅速爬升 D.向下俯冲

【解析】1选A,2选A,3选C。第1题,飞机颠簸指飞机在飞行中遇到乱流而突然出现的忽上忽下、左右摇晃及机身震颤现象。4月为我国西南地区的冬春季节,大风天气多,加上高原山区地形复杂,风向多变,易使飞机在飞行中出现颠簸现象偏多。第2题,青藏高原纬度和海拔较高,对流较弱,飞机颠簸概率较小;云贵高原纬度和海拔较低,且地势自西北向东南降低,对流较强且逐渐增强,飞机颠簸概率较大。因此,由青藏高原飞往云贵高原的飞机发生颠簸的概率会逐渐增大。第3题,若飞行中前方出现颠簸区,飞行员可通过迅速爬升几百米高度或暂时偏离航线几十千米来脱离颠簸区。在低空飞行发现或发生颠簸时,应向上迅速爬升脱离,切不可俯冲向下脱离(因为低空对流或湍流更强烈,更易发生飞机颠簸)。

【加固训练】

对流层是地球大气圈的最底层,该层大气上部冷、下部热,有利于大气的对流运动。下图示意1907年南极布伦特冰架上的哈雷站位置(图Ⅰ)和1957-1993年哈雷站1月和7月低层大气平均气温随高度变化(图Ⅱ)。据此完成(1)(2)题。

(1)1月份,哈雷站对流层上界高度约为 ( )

A.1.5 km B.8.5 km

C.12.5 km D.22.5 km

(2)a月,高度1.5 km以下气温垂直变化的原因是哈雷站所在地 ( )

A.大气削弱太阳辐射

B.冰面强烈辐射冷却

C.冰架融化消耗热量

D.冰面反射太阳辐射

【解析】(1)选B,(2)选B。第(1)题,南极地区近地面1月气温高于7月,则图中b月为1月、a月为7月。由对流层大气“上部冷、下部热”,结合图中曲线特征,可判断1月该站对流层上界高度在5~10 km。第(2)题,图示a月1.5 km以下气温垂直方向下冷上热,与对流层规律相反,即出现了逆温现象。结合上题分析,a月为冬季极夜期,无太阳辐射,冰面辐射使近地面降温快,导致下部气温低于上部。

考点2 大气的受热过程

1.能量来源:

(1)根本来源:太阳 辐射。

(2)直接来源:地面辐射。

2.受热过程:

(1)两大环节。

①地面增温:大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温。

②大气增温:地面以长波辐射的形式向大气传递热量。

(2)两大作用。

①大气的削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收和反射作用。

②大气对地面的保温作用:大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。

3.影响地面获得太阳辐射的主要因素:

(1)纬度因素:纬度不同,年平均正午太阳高度不同。

(2)下垫面因素:下垫面状况不同,吸收和反射的太阳辐射比例也不同。

(3)气象因素:大气状况不同,地面获得的太阳辐射不同。

【点拨】

白天也有大气逆辐射

大气逆辐射在白天和夜晚都存在,而且白天比晚上还要强烈,最强时为大气温度最高时,即午后2时(14时)左右。

【深研】

阅读教材图2.9,思考:

(1)吸收地面辐射的主要大气成分是什么

提示:水汽和二氧化碳。

(2)大气的保温作用是如何体现的

提示:大气吸收地面辐射而增温,大气向外放出长波辐射,其中朝向地面的部分,把热量还给了地面,起到了保温的作用。

(2022·浙江1月选考)大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关。下图为我国某城市大气散射辐射日变化图。完成(1)(2)题。

(1)有关该城市大气散射辐射强弱的叙述,正确的是 ( )

①夏季大于冬季 ②郊区大于城区

③冬季大于夏季 ④城区大于郊区

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

(2)下列现象与大气散射作用密切相关的是 ( )

①晴天天空多呈蔚蓝色

②朝霞和晚霞往往呈红色

③深秋晴天夜里多霜冻

④雪后天晴阳光特别耀眼

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→我国某城市; ②事象→大气散射辐射日变化; ③考查→影响大气散射辐射强度的因素

建 联 系 第(1)题:正午太阳高度角大→大气散射辐射夏季大于冬季;城区比郊区污染较严重→大气散射辐射城区大于郊区。 第(2)题:波长较短的蓝色光易被散射→晴朗的天空呈现蔚蓝色;日出和日落→太阳光穿过较厚的大气层到达地面→波长较短的蓝、紫光大部分被大气散射→到达近地面大气时主要是波长较长的红光→朝霞和晚霞呈红色

【解析】(1)选B,(2)选A。第(1)题,据材料可知,大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关。据图判断北京时间12-14时,正午太阳高度角大,大气散射辐射强,说明大气散射辐射与正午太阳高度呈正相关,故大气散射辐射夏季大于冬季,①正确,③错误;阴天云层厚,大气透明度低,大气散射辐射强,说明大气散射辐射与大气透明度呈负相关,城区比郊区污染较严重,大气透明度低,大气散射辐射城区大于郊区,②错误,④正确。第(2)题,在太阳辐射的可见光中,波长较短的蓝色光最容易被散射,所以晴朗的天空呈现蔚蓝色,①正确;日出和日落的时候,太阳光要穿过较厚的大气层才能到达地面,波长较短的蓝光、青光、紫光大部分已被上层大气散射掉了,到达近地面大气时主要只有波长较长的红光、橙光、黄光,故朝霞和晚霞往往呈红色,②正确;秋冬季节出现霜冻,与晴朗的夜晚云量少、大气逆辐射弱有关,与大气散射无关,③错误;雪后天晴阳光特别耀眼是因为云层少,大气透明度高,大气对太阳辐射的反射、散射、吸收作用少,不只是散射作用,④错误。

1.三大环节理解大气受热过程:

2.大气受热过程原理的应用:

(1)利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡。

①高海拔地区(如青藏高原地区):

②内陆地区(如我国西北地区):

③湿润内陆盆地(如四川盆地):

(2)解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响。

(3)分析农业实践中的一些现象。

人类活动 具体现象

温室大棚 我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜

人造烟雾 深秋农民利用秸秆燃烧制造烟雾预防霜冻

地膜覆盖 华北地区早春农民利用地膜覆盖进行农作物种植

铺沙或 鹅卵石 干旱半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石,不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等

【知识拓展】三大因素影响大气受热过程

(1)大气成分:主要是大气中二氧化碳、水汽等对地面辐射的吸收和对大气逆辐射作用的影响。全球气候变暖就是温室气体影响大气受热过程的典型表现。

(2)天气状况:主要是大气中云层、尘埃对太阳辐射与地面辐射的影响。昼夜云量对大气受热过程的影响很大,可用下表比较。

项目 作用对象 集中表现时段 作用过程

保温 作用 地面辐射 夜间 大气逆辐射

削弱 作用 太阳辐射 白天 吸收、反射等

(3)地面状况:地面是大气的直接热源,地面状况的差异影响大气受热过程,进而影响气温状况。水陆性质、植被、冰雪等差异不仅直接影响地面对太阳辐射的反射率,而且影响地面辐射的释放持续度。地形起伏、地势高低通过影响大气层的厚度来影响对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用。

角度1 大气的受热过程

某校学生设计了验证大气受热过程的实验。实验装置如下图所示,在阳光下放置一段时间后,两个塑料桶中测量气温的温度计数值呈现明显差异。据此完成1、2题。

时间 有土瓶 空瓶

16:08(开始) 30 ℃ 30 ℃

16:17(结束) 38 ℃ 31 ℃

(天气状况:晴朗、微风 场地:学校操场 气温:22℃)

1.该实验得出的结论是 ( )

A.大气主要靠太阳辐射加热

B.下垫面是对流层大气的直接热源

C.晴朗天气不存在削弱作用

D.土壤吸收的大气辐射较少

2.该实验及结论可以用来解释 ( )

A.最高气温多出现在午后

B.不同纬度存在气温差异

C.沿海地区海陆风的形成

D.阴坡阳坡植被差异明显

【解析】1选B,2选A。第1题,由于两个瓶子中的填充物不同,有土的瓶子升温快,空瓶升温慢。我们可以得出结论,那就是下垫面的物质性质不同,会导致大气的升温速度不同,由于土壤比热容小,升温快,导致释放出的辐射量也大,即下垫面是对流层大气的直接热源;太阳辐射是短波辐射,大气吸收极少;晴朗的天气也存在大气削弱作用(如紫外线);土壤能够吸收太阳的短波辐射,并将其转化成长波传递给大气。第2题,一天的最高气温出现在午后,因为太阳辐射需要先被地面吸收然后转化成长波辐射后再被大气吸收从而升温,这个过程需要一定的时间,因此太阳辐射最强的正午并不是气温最高的时候,会延后两个小时左右,这与实验所体现的原理相似;不同纬度间存在气温差异是因为太阳高度不同;沿海地区海陆风的形成原因是海陆热力性质存在差异,从而导致升温速度不同,进而导致海陆间存在气压差,与实验不同;阴坡阳坡植被差异是因为光照条件不同。

角度2 大气的保温作用

(2022·潍坊模拟)我国山西省某国家级贫困县,近40%农户以柴草为生活燃料,仅有不足10%的农户使用清洁燃料。近几年来随着光伏扶贫的实施,农村面貌得到了明显的改善。下图示意该地某农户光伏大棚结构。据此完成3、4题。

3.扶贫政策前,制约该县光伏大棚推广的首要问题是 ( )

A.当地资金缺乏 B.技术力量薄弱

C.用能习惯束缚 D.土地资源紧张

4.图示农业大棚中 ( )

A.光伏组件位于大棚的南部

B.透光膜能减少地面辐射的损失

C.LED灯用来调控室内温度

D.通风口只调节棚内的空气成分

【解析】3选A,4选B。第3题,该县是国家级贫困县,而且铺设太阳能电池板需要大量资金,因此,扶贫政策前制约光伏大棚推广的首要问题是资金缺乏;目前光伏发电技术已经成熟;当地农户虽然是以柴草或煤炭为主要生活燃料,但太阳能清洁能源易被农户所接受;贫困县一般不会面临土地资源紧张问题。第4题,光伏组件利用太阳能发电,因此,光板要朝向太阳,所以光伏组件要位于大棚的北部;透光膜能透过太阳辐射,棚内才会获取太阳光照和热量,但地面辐射无法透过透光膜即减少地面辐射的损失,提高了大棚内的温度;LED灯调节室内光照条件,不能调控室内温度;通风口对大棚内的空气成分、温度和湿度都有重要的调节作用。

【加固训练】

金星是地球在太阳系中的“姊妹星”,其周围有比地球更为浓密的大气(主要成分为二氧化碳)和云层,虽只有极少量太阳辐射可到达表面,但表面温度却并不低,表面大气,夜间平均温度为465 ℃,白天平均温度485 ℃左右。下图为金星表面大气增温示意图。据此完成(1)~(3)题。

(1)只有极少量太阳辐射能到达金星表面,主要的成因是 ( )

A.金星与太阳之间距离远

B.金星的大气反射作用强

C.金星的地面反射作用强

D.金星的大气吸收作用强

(2)金星表面的受热过程与地球极为相似,但其表面的平均温度却远高于地球表面,关于其成因,下列说法正确的是 ( )

A.金星大气层吸收的太阳辐射能更丰富

B.金星的地表反射能力较地球更强

C.金星大气层吸收的地面辐射能更丰富

D.金星的地表吸收能力较地球更强

(3)就平均状态而言,金星表面大气昼夜温差较小,下列数字所示环节与其成因直接相关的有 ( )

A.①③ B.④⑤ C.③⑥ D.②⑥

【解析】(1)选B,(2)选C,(3)选D。第(1)题,根据材料,金星周围有比地球更为浓密的大气和云层,当太阳光照射金星大气层时,其大气对太阳光线具有较强的反射作用,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达金星表面太阳辐射少。第(2)题,金星大气层主要成分为二氧化碳,二氧化碳吸收太阳辐射的能力很弱,而吸收金星地面辐射的能力很强;金星的地表反射能力较地球更强,温度应该比地球更低;没有证据说明金星的地表吸收能力较地球更强。第(3)题,由于金星有比地球更为浓密的大气,因此,白天大气对太阳辐射的反射作用(②)更强,气温更低;夜晚大气逆辐射(⑥)更强,对地面的保温作用更强,气温更高,昼夜温差更小。

同课章节目录