2024届高三地理一轮复习系列 第七章 第三节 防灾减灾 地理信息技术在防灾减灾中的应用 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第七章 第三节 防灾减灾 地理信息技术在防灾减灾中的应用 复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 22:31:44 | ||

图片预览

文档简介

第三节 防灾减灾 地理信息技术在防灾减灾中的应用

课标要求 命题趋势

1.运用资料,了解避灾、防灾的措施。 2.通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。 1.基础性考法:结合案例,掌握自然灾害防避过程中的具体措施。 2.综合性考法:结合资料,认识不同地理信息技术在灾害防避中的应用。 3.创新性考法:通过演习的方式,分析自然灾害中的自救与互救措施。

考点1 防灾与减灾

【必备知识 排查】

1.防灾减灾手段:

(1)指导方针:以防为主,防抗救相结合。

(2)主要内容。

灾害监测 我国的自然灾害监测系统主要对自然灾害的孕育、发生、发展和致灾全过程进行动态监测

灾害防御 修建水库、堤坝、防护林等防灾工程;施行防灾减灾的法律法规,开展减灾教育

灾害救援 与救助 调动救援物资和人员,尽快稳定社会秩序,救治伤员,展开心理援助

灾后恢复 尽快恢复灾区群众的生产和生活,并促进灾区经济和社会的恢复和发展

2.自救与互救:

(1)灾前准备。

洪涝、台风多发区 及时关注天气预报及灾害预警信息

地震震前准备 准备应急救援包,牢记撤离路线和附近应急避难场所位置,参加地震演习活动,树立防震意识等

(2)灾中撤离和救助。

撤离 洪涝来袭,尽量向地势高的地方逃生

地震发生时,应及时、有序地撤到安全地带

遭遇泥石流,向垂直于泥石流前进方向的山坡转移

不能 逃脱 尽可能进行自我保护,并寻找合适的时机和方法进行自救或向他人求救;对别人进行救助,要时刻注意保护自己和被救者

(3)灾后自我保护。

①洪灾过后:不吃洪水浸泡过的食物、要喝煮沸后的水、对房屋进行全面消毒后入住、电器干燥后使用。

②地震后:不可立即返回家中,要远离危墙、广告牌、电线杆等危险区域,余震过后再作打算。

【思考】

如何区分灾害防御中的工程性措施和非工程性措施

提示:凡是通过规划、法律、管理及教育等途径达到减灾、防灾目的的防御,就是非工程性防御。工程性防御措施的关键是修建防灾工程。故二者的区别就是“硬件”和“软件”的差别。

【点拨】

台风来临的避险防灾

【核心要点 突破】

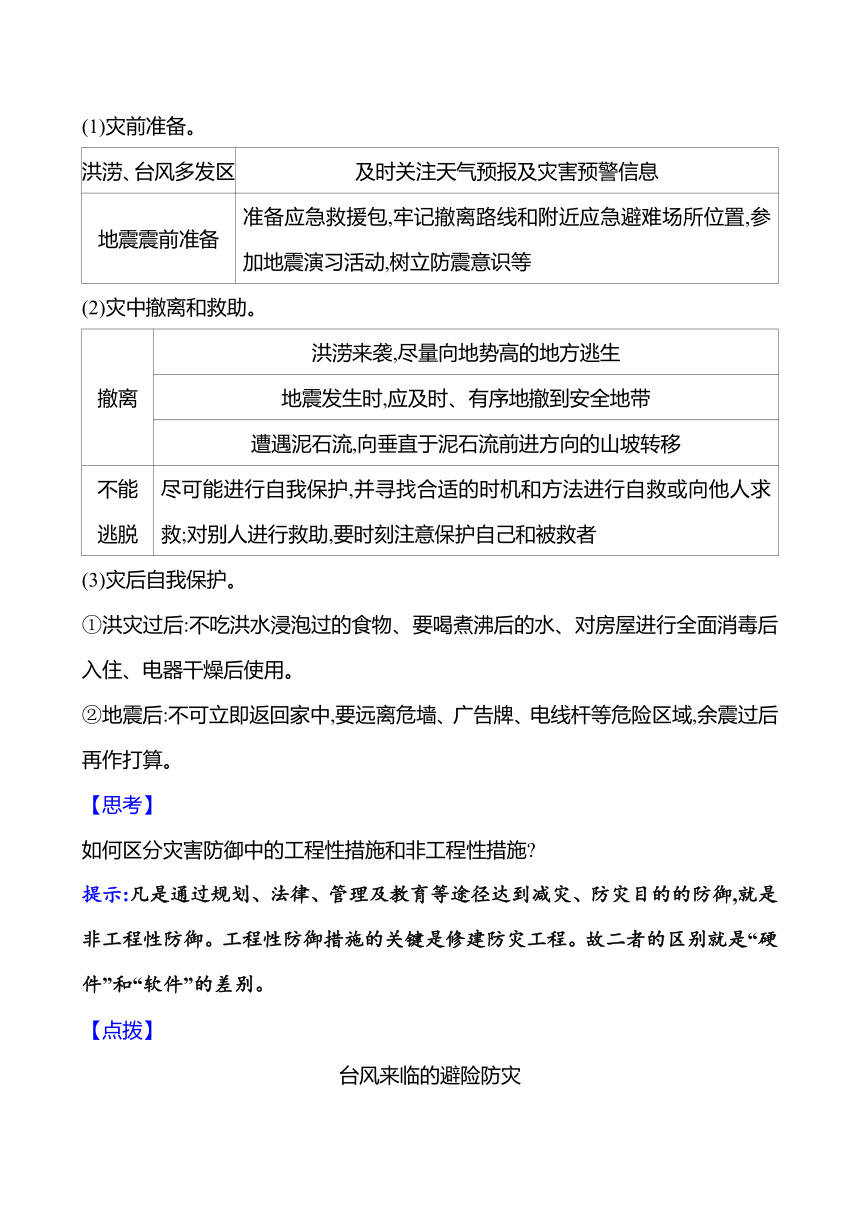

1.地震中的自救与互救:

2.洪水中的自救与互救:

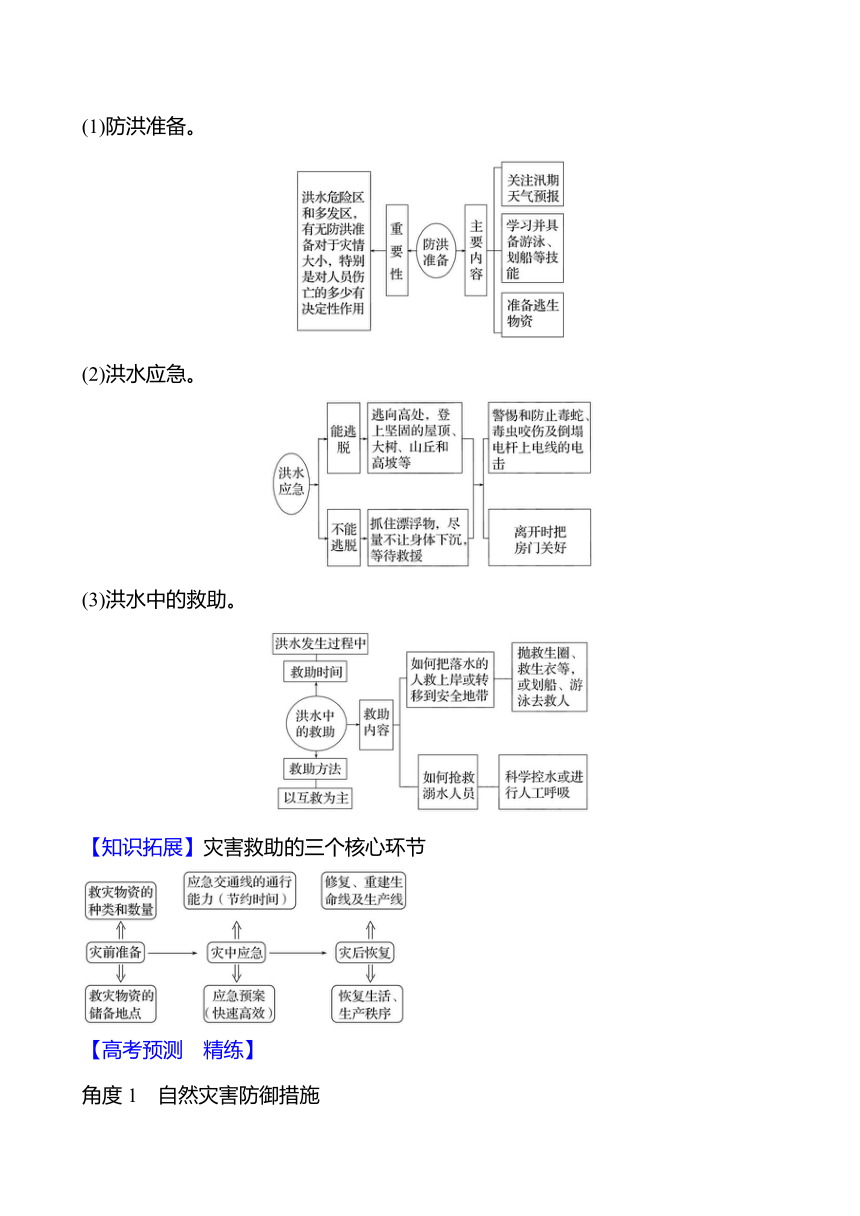

(1)防洪准备。

(2)洪水应急。

(3)洪水中的救助。

【知识拓展】灾害救助的三个核心环节

【高考预测 精练】

角度1 自然灾害防御措施

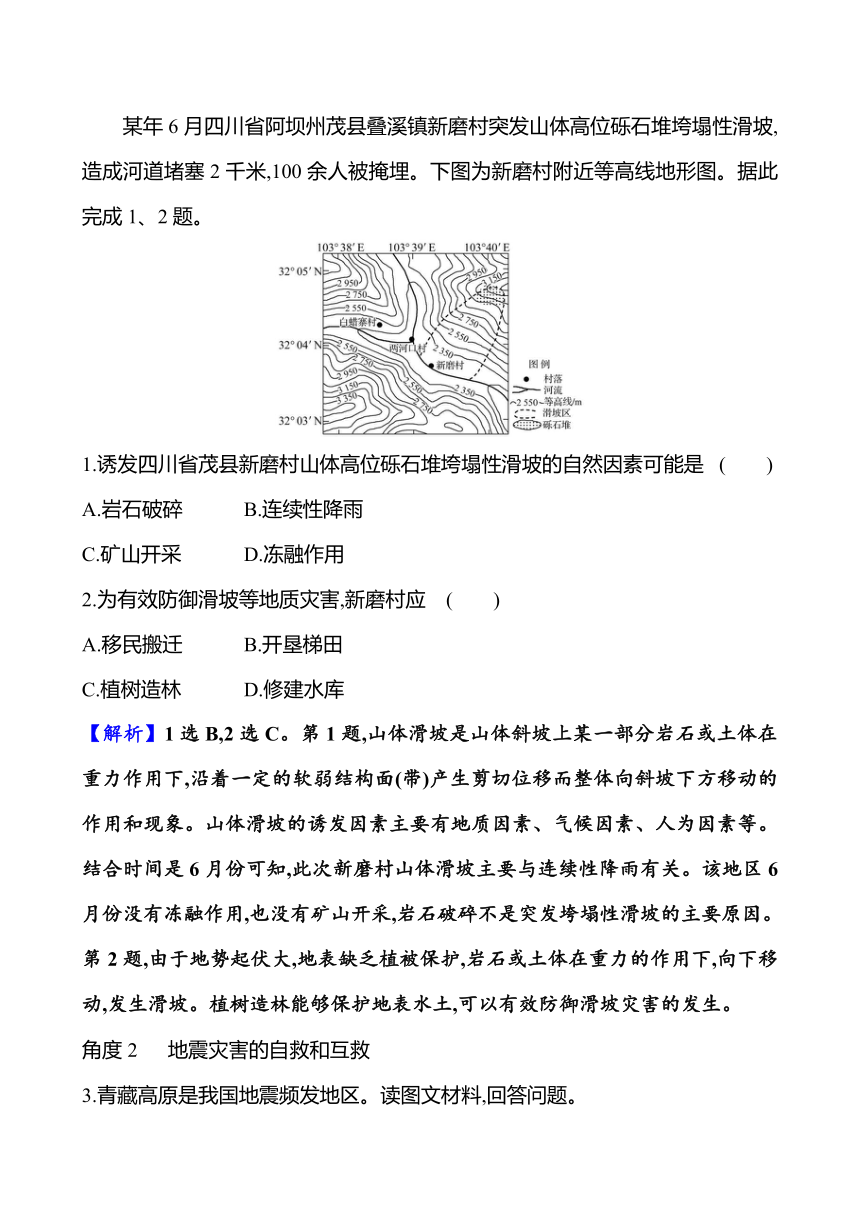

某年6月四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村突发山体高位砾石堆垮塌性滑坡,造成河道堵塞2千米,100余人被掩埋。下图为新磨村附近等高线地形图。据此完成1、2题。

1.诱发四川省茂县新磨村山体高位砾石堆垮塌性滑坡的自然因素可能是 ( )

A.岩石破碎 B.连续性降雨

C.矿山开采 D.冻融作用

2.为有效防御滑坡等地质灾害,新磨村应 ( )

A.移民搬迁 B.开垦梯田

C.植树造林 D.修建水库

【解析】1选B,2选C。第1题,山体滑坡是山体斜坡上某一部分岩石或土体在重力作用下,沿着一定的软弱结构面(带)产生剪切位移而整体向斜坡下方移动的作用和现象。山体滑坡的诱发因素主要有地质因素、气候因素、人为因素等。结合时间是6月份可知,此次新磨村山体滑坡主要与连续性降雨有关。该地区6月份没有冻融作用,也没有矿山开采,岩石破碎不是突发垮塌性滑坡的主要原因。第2题,由于地势起伏大,地表缺乏植被保护,岩石或土体在重力的作用下,向下移动,发生滑坡。植树造林能够保护地表水土,可以有效防御滑坡灾害的发生。

角度2 地震灾害的自救和互救

3.青藏高原是我国地震频发地区。读图文材料,回答问题。

2016年1月21日,青藏高原东北部某地发生6.4级地震,震源深度10千米。地震发生后,甲村的地震烈度大于乙村。该地区冬、夏季多为偏南风。

(1)引起该次地震的是哪两大板块 地震烈度甲村大于乙村的判断理由是什么

(2)在灾后重建过程中,有专家认为丙村不适合原址重建。说明丙村需要异地重建的依据。

【解析】第(1)题,结合位置可知青藏高原位于亚欧板块与印度洋板块交界处。地震的破坏力由烈度表示,同一地震不同地区的烈度取决于震中距、人口密度、经济发展程度、地质结构、次生灾害、预警机制、救援是否便利等因素。由图可知,甲震中距小,居民点多,故地震烈度大于乙村。第(2)题,不适合重建的主要原因是灾害多发,结合图中等高线及地形信息,从坡度大、降水多两个角度分析多地质灾害。

答案:(1)青藏高原位于印度洋板块与亚欧板块的交界处,碰撞运动,地壳运动活跃。 甲村震中距较小;甲村居民点较多,人口稠密。

(2)丙地等高线较密集,坡度较大;该地冬、夏季节的偏南风,带来印度洋水汽,在丙处受到地形抬升,多地形雨,易引发泥石流、滑坡等地质灾害。

【加固训练】

下图是某地区大地震后救灾工作程序示意图。读图,回答(1)(2)题。

(1)图中所示救灾工作程序还可能适用于 ( )

A.沙尘暴 B.洪涝

C.旱灾 D.寒潮

(2)为降低大城市震后救灾活动强度,应采取的主要防灾减灾措施包括 ( )

①调整产业结构

②人口外迁

③房屋加固

④组建志愿者队伍

⑤避灾自救技能培训

A.②③④ B.②③⑤

C.①②⑤ D.③④⑤

【解析】(1)选B,(2)选D。第(1)题,沙尘暴、旱灾和寒潮对农业生产的破坏较严重,一般不会瞬间造成大量人员伤亡和房屋的破坏,救灾中可能需要优先开展生活、生产恢复重建的工作。洪涝灾害和地震一样,会瞬间造成大量的伤亡、房屋和公共设施的破坏,需要首先采取紧急救援,抢救生命;其次开展安居工程等保障灾民居住;最后开展公共设施恢复重建工作等。第(2)题,调整产业结构,与应对地震灾害并无直接联系;人口外迁,这并非解决防灾问题的治本之策,人口外迁会造成劳动力不足,将影响城市的发展;房屋加固,有利于提高房屋抗震能力,减少损失;组建志愿者队伍,有利于提高救援水平;避灾自救技能培训,有利于提高地震时人们的自我救援能力,为震后救援节省时间和物资。

考点2 地理信息技术在防灾减灾中的应用

【必备知识 排查】

1.遥感技术:

(1)概念:是利用装在航空器或航天器的光学或电子设备,对地表物体进行远距离感知的地理信息技术。

(2)优点:具有探测范围大,获取信息速度快、周期短、信息量大,受地面条件限制少等优势,能够实现地物信息的实时、动态监测。

(3)应用。

①可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。

②能够快速识别突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

2.全球卫星导航系统:

(1)组成。

①空间部分:卫星星座。

②地面控制部分:地面监控系统。

③用户部分:信号接收系统。

(2)特点:具有全球性、全天候、连续性和实时性的特点。

(3)应用:利用安装在手机、汽车、飞机、轮船等中的信号接收设备,可以进行精确定位,帮助用户在遭遇自然灾害或面临灾害风险时,发出求救信号。

3.地理信息系统:

(1)概念:是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

(2)应用:利用遥感技术、全球卫星导航系统等提供的地理数据,进行自然灾害动态监测、预报预警,快速确定受灾范围及受灾情况,为制定减灾预案、评估灾害损失和指导灾后恢复重建等提供依据。

【思考】

遥感和全球卫星导航系统在获取地面信息上有什么不同

提示:遥感主要是获取面状信息;全球定位系统主要获取点状信息,更强调准确性。

【点拨】

定位需要的卫星数量

(1)要确定地球上静止的物体,至少需要知道三个数值:经度、纬度和高程(海拔),需要3颗卫星定位。

(2)要确定地球上运动的物体,至少需要知道四个数值:经度、纬度、高程(海拔)和运动速度,需要4颗卫星定位。

【核心要点 突破】

1.地理信息技术在防灾减灾中的应用:

(1)遥感技术在防灾减灾中的作用。

灾害前 兆预测 遥感可及时观测到灾害时间前的异常和特殊现象,并发出警报

灾害跟 踪监视 如台风发生后可随时跟踪,并向受灾地区发出警报

帮助 救灾 灾害发生后,陆地通信往往遭到破坏而影响救灾行动。遥感可帮助识别重灾区和能通往灾区的路线,从而决定救灾的轻重缓急

建立灾 害模型 通过灾害模型,遥感技术能更好地理解和解释灾害现象

(2)全球卫星导航系统在防灾减灾中的应用。

(3)地理信息系统在防灾减灾中的应用。

2.地理信息技术手段选取的方法:

(1)“点”与“面”判断全球卫星导航系统。

全球卫星导航系统的主要功能是定位和导航。它的最大特点是工作对象是一个“点”或多个“点”,明显区别于遥感技术和地理信息系统的工作对象——“面”。在地理信息技术中选取适当手段时,要看其工作对象是“点”还是“面”,如果是“点”则选用全球卫星导航系统,如果是“面”则选用遥感技术或地理信息系统。

(2)“想”与“看”区分遥感技术、地理信息系统。

地理信息系统是地图的延伸,主要功能是进行空间数据的分析和处理。对“事象”的发展变化进行预测、评估,需要计算、思考,即“想”,凡是需要“想”的选地理信息系统。遥感技术是人的视力的延伸,主要功能是收集信息,尤其对于大范围、大面积、人不易观测的地物信息的获取,即“看”,只“看”不用“想”的选用遥感技术。

(3)关键词判断地理信息技术。

①遥感技术:“获取”空间信息。

②全球卫星导航系统:“定位”“导航”“精确”“精密”“精准”等。

③地理信息系统:“分析”“处理”“查询”“输入”等。

【高考预测 精练】

角度1 地理信息技术的应用

(2021·浙江1月选考)2020年7月,湖南常德发生滑坡,因灾前成功预警,未造成人员伤亡。下图为基于地理信息技术的滑坡预警监测系统示意图。完成1、2题。

1.按自然灾害的成因与发生过程划分,滑坡属于( )

A.气象灾害 B.生物灾害

C.海洋灾害 D.地质灾害

2.对该预警监测系统的描述,正确的是 ( )

①运用GPS(全球定位系统)采集雨量信息

②利用BDS(北斗卫星导航系统)采集滑坡体位移数据

③运用RS(遥感技术)模拟滑坡动态过程

④利用GIS(地理信息系统)进行数据分析与共享

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

【解析】1选D,2选B。第1题,滑坡是在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象),属于地质灾害。第2题,GPS主要应用于定位、导航,不能用于雨量信息采集,①错误。BDS作为定位导航系统可以监测滑坡体位移数据,②正确。GIS是在计算机硬、软件系统支持下,对有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统,模拟滑坡动态过程需要运用GIS,③错误,④正确。

角度2 地理信息技术的选取

(2022·大连模拟)读某日四川气象干旱监测图,回答3、4题。

3.要持续监测该地区的旱情,需要运用的地理信息技术为 ( )

A.全球卫星导航系统 B.地理信息系统

C.遥感技术 D.数字地球

4.该气象干旱监测图的绘制主要是依赖 ( )

A.全球卫星导航系统 B.地理信息系统

C.遥感技术 D.数字地球

【解析】3选C,4选B。第3题,遥感技术可用于自然灾害的监测,能够持续监测旱情的发展。第4题,该图的绘制需要对多种数据进行综合分析,因而需要运用地理信息系统。

【加固训练】

植被虽有保持水土的功能,但强风暴雨会使树冠摆动,导致根部松动,雨水下渗增多,反而会加剧水土流失。研究表明,2021年7月25日台风“烟花”在舟山普陀区登陆,形成的暴雨诱发浙江部分地区发生明显的山体滑坡。据此完成(1)~(3)题。

(1)在此次滑坡形成过程中,坡体上部、下部因雨水下渗增重等差异而发生滑动,其滑动特点是 ( )

A.上部、下部同时缓慢滑动

B.上部、下部同时快速滑动

C.上部先滑动、下部后滑动

D.下部先滑动、上部后滑动

(2)台风来临前,宜采取的措施是 ( )

A.关注天气预报,做好防灾准备

B.尽量向地势低的地方转移

C.海上作业渔船停在原地避险

D.及时向户外空旷地带转移

(3)若要分析评估台风“烟花”给当地造成的经济损失,最适宜选择的技术手段是

( )

A.遥感技术

B.地理信息系统

C.北斗卫星导航系统

D.VR技术

【解析】(1)选D,(2)选A,(3)选B。第(1)题,台风带来的强风暴雨使树冠摆动,导致根部松动,从而使水顺坡下渗,可知当水分沿着软弱面下渗到山坡的底部时,下部会因雨水下渗而增重,使得下部承重大于上部重力,下面的土层先向下面滑动,然后上部的土层受重力作用下滑。第(2)题,气象部门可以通过观测卫星云图获得台风的移动路径,所以关注天气预报,可以提前做好防灾准备;特大暴雨很容易引起洪涝灾害,尽量向地势高的地方转移;狂风可以掀翻船只,海上作业渔船应尽快靠岸停泊;狂风暴雨适宜在室内。第(3)题,地理信息系统能够应用于科学调查、资源管理、财产管理、发展规划、绘图和路线规划。若要分析评估台风“烟花”给当地造成的经济损失,最适宜选择的技术手段是地理信息系统。

课标要求 命题趋势

1.运用资料,了解避灾、防灾的措施。 2.通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。 1.基础性考法:结合案例,掌握自然灾害防避过程中的具体措施。 2.综合性考法:结合资料,认识不同地理信息技术在灾害防避中的应用。 3.创新性考法:通过演习的方式,分析自然灾害中的自救与互救措施。

考点1 防灾与减灾

【必备知识 排查】

1.防灾减灾手段:

(1)指导方针:以防为主,防抗救相结合。

(2)主要内容。

灾害监测 我国的自然灾害监测系统主要对自然灾害的孕育、发生、发展和致灾全过程进行动态监测

灾害防御 修建水库、堤坝、防护林等防灾工程;施行防灾减灾的法律法规,开展减灾教育

灾害救援 与救助 调动救援物资和人员,尽快稳定社会秩序,救治伤员,展开心理援助

灾后恢复 尽快恢复灾区群众的生产和生活,并促进灾区经济和社会的恢复和发展

2.自救与互救:

(1)灾前准备。

洪涝、台风多发区 及时关注天气预报及灾害预警信息

地震震前准备 准备应急救援包,牢记撤离路线和附近应急避难场所位置,参加地震演习活动,树立防震意识等

(2)灾中撤离和救助。

撤离 洪涝来袭,尽量向地势高的地方逃生

地震发生时,应及时、有序地撤到安全地带

遭遇泥石流,向垂直于泥石流前进方向的山坡转移

不能 逃脱 尽可能进行自我保护,并寻找合适的时机和方法进行自救或向他人求救;对别人进行救助,要时刻注意保护自己和被救者

(3)灾后自我保护。

①洪灾过后:不吃洪水浸泡过的食物、要喝煮沸后的水、对房屋进行全面消毒后入住、电器干燥后使用。

②地震后:不可立即返回家中,要远离危墙、广告牌、电线杆等危险区域,余震过后再作打算。

【思考】

如何区分灾害防御中的工程性措施和非工程性措施

提示:凡是通过规划、法律、管理及教育等途径达到减灾、防灾目的的防御,就是非工程性防御。工程性防御措施的关键是修建防灾工程。故二者的区别就是“硬件”和“软件”的差别。

【点拨】

台风来临的避险防灾

【核心要点 突破】

1.地震中的自救与互救:

2.洪水中的自救与互救:

(1)防洪准备。

(2)洪水应急。

(3)洪水中的救助。

【知识拓展】灾害救助的三个核心环节

【高考预测 精练】

角度1 自然灾害防御措施

某年6月四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村突发山体高位砾石堆垮塌性滑坡,造成河道堵塞2千米,100余人被掩埋。下图为新磨村附近等高线地形图。据此完成1、2题。

1.诱发四川省茂县新磨村山体高位砾石堆垮塌性滑坡的自然因素可能是 ( )

A.岩石破碎 B.连续性降雨

C.矿山开采 D.冻融作用

2.为有效防御滑坡等地质灾害,新磨村应 ( )

A.移民搬迁 B.开垦梯田

C.植树造林 D.修建水库

【解析】1选B,2选C。第1题,山体滑坡是山体斜坡上某一部分岩石或土体在重力作用下,沿着一定的软弱结构面(带)产生剪切位移而整体向斜坡下方移动的作用和现象。山体滑坡的诱发因素主要有地质因素、气候因素、人为因素等。结合时间是6月份可知,此次新磨村山体滑坡主要与连续性降雨有关。该地区6月份没有冻融作用,也没有矿山开采,岩石破碎不是突发垮塌性滑坡的主要原因。第2题,由于地势起伏大,地表缺乏植被保护,岩石或土体在重力的作用下,向下移动,发生滑坡。植树造林能够保护地表水土,可以有效防御滑坡灾害的发生。

角度2 地震灾害的自救和互救

3.青藏高原是我国地震频发地区。读图文材料,回答问题。

2016年1月21日,青藏高原东北部某地发生6.4级地震,震源深度10千米。地震发生后,甲村的地震烈度大于乙村。该地区冬、夏季多为偏南风。

(1)引起该次地震的是哪两大板块 地震烈度甲村大于乙村的判断理由是什么

(2)在灾后重建过程中,有专家认为丙村不适合原址重建。说明丙村需要异地重建的依据。

【解析】第(1)题,结合位置可知青藏高原位于亚欧板块与印度洋板块交界处。地震的破坏力由烈度表示,同一地震不同地区的烈度取决于震中距、人口密度、经济发展程度、地质结构、次生灾害、预警机制、救援是否便利等因素。由图可知,甲震中距小,居民点多,故地震烈度大于乙村。第(2)题,不适合重建的主要原因是灾害多发,结合图中等高线及地形信息,从坡度大、降水多两个角度分析多地质灾害。

答案:(1)青藏高原位于印度洋板块与亚欧板块的交界处,碰撞运动,地壳运动活跃。 甲村震中距较小;甲村居民点较多,人口稠密。

(2)丙地等高线较密集,坡度较大;该地冬、夏季节的偏南风,带来印度洋水汽,在丙处受到地形抬升,多地形雨,易引发泥石流、滑坡等地质灾害。

【加固训练】

下图是某地区大地震后救灾工作程序示意图。读图,回答(1)(2)题。

(1)图中所示救灾工作程序还可能适用于 ( )

A.沙尘暴 B.洪涝

C.旱灾 D.寒潮

(2)为降低大城市震后救灾活动强度,应采取的主要防灾减灾措施包括 ( )

①调整产业结构

②人口外迁

③房屋加固

④组建志愿者队伍

⑤避灾自救技能培训

A.②③④ B.②③⑤

C.①②⑤ D.③④⑤

【解析】(1)选B,(2)选D。第(1)题,沙尘暴、旱灾和寒潮对农业生产的破坏较严重,一般不会瞬间造成大量人员伤亡和房屋的破坏,救灾中可能需要优先开展生活、生产恢复重建的工作。洪涝灾害和地震一样,会瞬间造成大量的伤亡、房屋和公共设施的破坏,需要首先采取紧急救援,抢救生命;其次开展安居工程等保障灾民居住;最后开展公共设施恢复重建工作等。第(2)题,调整产业结构,与应对地震灾害并无直接联系;人口外迁,这并非解决防灾问题的治本之策,人口外迁会造成劳动力不足,将影响城市的发展;房屋加固,有利于提高房屋抗震能力,减少损失;组建志愿者队伍,有利于提高救援水平;避灾自救技能培训,有利于提高地震时人们的自我救援能力,为震后救援节省时间和物资。

考点2 地理信息技术在防灾减灾中的应用

【必备知识 排查】

1.遥感技术:

(1)概念:是利用装在航空器或航天器的光学或电子设备,对地表物体进行远距离感知的地理信息技术。

(2)优点:具有探测范围大,获取信息速度快、周期短、信息量大,受地面条件限制少等优势,能够实现地物信息的实时、动态监测。

(3)应用。

①可以实时监测洪涝、台风等灾害的形成过程,进行准确的预报、预警。

②能够快速识别突发性自然灾害的影响范围,并为灾情统计、灾害救援等工作提供强有力的支持。

2.全球卫星导航系统:

(1)组成。

①空间部分:卫星星座。

②地面控制部分:地面监控系统。

③用户部分:信号接收系统。

(2)特点:具有全球性、全天候、连续性和实时性的特点。

(3)应用:利用安装在手机、汽车、飞机、轮船等中的信号接收设备,可以进行精确定位,帮助用户在遭遇自然灾害或面临灾害风险时,发出求救信号。

3.地理信息系统:

(1)概念:是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

(2)应用:利用遥感技术、全球卫星导航系统等提供的地理数据,进行自然灾害动态监测、预报预警,快速确定受灾范围及受灾情况,为制定减灾预案、评估灾害损失和指导灾后恢复重建等提供依据。

【思考】

遥感和全球卫星导航系统在获取地面信息上有什么不同

提示:遥感主要是获取面状信息;全球定位系统主要获取点状信息,更强调准确性。

【点拨】

定位需要的卫星数量

(1)要确定地球上静止的物体,至少需要知道三个数值:经度、纬度和高程(海拔),需要3颗卫星定位。

(2)要确定地球上运动的物体,至少需要知道四个数值:经度、纬度、高程(海拔)和运动速度,需要4颗卫星定位。

【核心要点 突破】

1.地理信息技术在防灾减灾中的应用:

(1)遥感技术在防灾减灾中的作用。

灾害前 兆预测 遥感可及时观测到灾害时间前的异常和特殊现象,并发出警报

灾害跟 踪监视 如台风发生后可随时跟踪,并向受灾地区发出警报

帮助 救灾 灾害发生后,陆地通信往往遭到破坏而影响救灾行动。遥感可帮助识别重灾区和能通往灾区的路线,从而决定救灾的轻重缓急

建立灾 害模型 通过灾害模型,遥感技术能更好地理解和解释灾害现象

(2)全球卫星导航系统在防灾减灾中的应用。

(3)地理信息系统在防灾减灾中的应用。

2.地理信息技术手段选取的方法:

(1)“点”与“面”判断全球卫星导航系统。

全球卫星导航系统的主要功能是定位和导航。它的最大特点是工作对象是一个“点”或多个“点”,明显区别于遥感技术和地理信息系统的工作对象——“面”。在地理信息技术中选取适当手段时,要看其工作对象是“点”还是“面”,如果是“点”则选用全球卫星导航系统,如果是“面”则选用遥感技术或地理信息系统。

(2)“想”与“看”区分遥感技术、地理信息系统。

地理信息系统是地图的延伸,主要功能是进行空间数据的分析和处理。对“事象”的发展变化进行预测、评估,需要计算、思考,即“想”,凡是需要“想”的选地理信息系统。遥感技术是人的视力的延伸,主要功能是收集信息,尤其对于大范围、大面积、人不易观测的地物信息的获取,即“看”,只“看”不用“想”的选用遥感技术。

(3)关键词判断地理信息技术。

①遥感技术:“获取”空间信息。

②全球卫星导航系统:“定位”“导航”“精确”“精密”“精准”等。

③地理信息系统:“分析”“处理”“查询”“输入”等。

【高考预测 精练】

角度1 地理信息技术的应用

(2021·浙江1月选考)2020年7月,湖南常德发生滑坡,因灾前成功预警,未造成人员伤亡。下图为基于地理信息技术的滑坡预警监测系统示意图。完成1、2题。

1.按自然灾害的成因与发生过程划分,滑坡属于( )

A.气象灾害 B.生物灾害

C.海洋灾害 D.地质灾害

2.对该预警监测系统的描述,正确的是 ( )

①运用GPS(全球定位系统)采集雨量信息

②利用BDS(北斗卫星导航系统)采集滑坡体位移数据

③运用RS(遥感技术)模拟滑坡动态过程

④利用GIS(地理信息系统)进行数据分析与共享

A.①② B.②④

C.①③ D.③④

【解析】1选D,2选B。第1题,滑坡是在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象),属于地质灾害。第2题,GPS主要应用于定位、导航,不能用于雨量信息采集,①错误。BDS作为定位导航系统可以监测滑坡体位移数据,②正确。GIS是在计算机硬、软件系统支持下,对有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统,模拟滑坡动态过程需要运用GIS,③错误,④正确。

角度2 地理信息技术的选取

(2022·大连模拟)读某日四川气象干旱监测图,回答3、4题。

3.要持续监测该地区的旱情,需要运用的地理信息技术为 ( )

A.全球卫星导航系统 B.地理信息系统

C.遥感技术 D.数字地球

4.该气象干旱监测图的绘制主要是依赖 ( )

A.全球卫星导航系统 B.地理信息系统

C.遥感技术 D.数字地球

【解析】3选C,4选B。第3题,遥感技术可用于自然灾害的监测,能够持续监测旱情的发展。第4题,该图的绘制需要对多种数据进行综合分析,因而需要运用地理信息系统。

【加固训练】

植被虽有保持水土的功能,但强风暴雨会使树冠摆动,导致根部松动,雨水下渗增多,反而会加剧水土流失。研究表明,2021年7月25日台风“烟花”在舟山普陀区登陆,形成的暴雨诱发浙江部分地区发生明显的山体滑坡。据此完成(1)~(3)题。

(1)在此次滑坡形成过程中,坡体上部、下部因雨水下渗增重等差异而发生滑动,其滑动特点是 ( )

A.上部、下部同时缓慢滑动

B.上部、下部同时快速滑动

C.上部先滑动、下部后滑动

D.下部先滑动、上部后滑动

(2)台风来临前,宜采取的措施是 ( )

A.关注天气预报,做好防灾准备

B.尽量向地势低的地方转移

C.海上作业渔船停在原地避险

D.及时向户外空旷地带转移

(3)若要分析评估台风“烟花”给当地造成的经济损失,最适宜选择的技术手段是

( )

A.遥感技术

B.地理信息系统

C.北斗卫星导航系统

D.VR技术

【解析】(1)选D,(2)选A,(3)选B。第(1)题,台风带来的强风暴雨使树冠摆动,导致根部松动,从而使水顺坡下渗,可知当水分沿着软弱面下渗到山坡的底部时,下部会因雨水下渗而增重,使得下部承重大于上部重力,下面的土层先向下面滑动,然后上部的土层受重力作用下滑。第(2)题,气象部门可以通过观测卫星云图获得台风的移动路径,所以关注天气预报,可以提前做好防灾准备;特大暴雨很容易引起洪涝灾害,尽量向地势高的地方转移;狂风可以掀翻船只,海上作业渔船应尽快靠岸停泊;狂风暴雨适宜在室内。第(3)题,地理信息系统能够应用于科学调查、资源管理、财产管理、发展规划、绘图和路线规划。若要分析评估台风“烟花”给当地造成的经济损失,最适宜选择的技术手段是地理信息系统。

同课章节目录