2024届高三地理一轮复习系列 第十八章 第二节 中国的耕地资源与粮食安全 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第十八章 第二节 中国的耕地资源与粮食安全 复习学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 648.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 中国的耕地资源与粮食安全

课标要求 命题趋势

运用图表,解释中国耕地资源的分布,说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。 1.基础性考法:厘清粮食生产安全的资源基础、实现粮食安全的途径。 2.综合性考法:理解耕地资源与国家安全的关系、粮食安全问题产生的原因,并构想解决这些问题的主要途径。 3.创新性考法:结合生产、生活情境,阐释耕地资源、粮食安全对国家安全的影响,区别个人、社会和国家在保护耕地资源中应当承担的责任。

考点1 粮食生产安全的资源基础

1.中国的粮食安全:

(1)粮食安全。

项目 内容

含义 保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物

环节 粮食生产、储备、流通、进出口

地位 国家安全的基本物质保障

立场 《中国的粮食问题》——立足国内资源,实现粮食基本自给

(2)四大粮食作物:水稻、小麦、玉米、大豆。

(3)影响粮食总产量的因素。

公式 粮食总产量=耕地面积×单位耕地面积产量

影响 因素 耕地的数量和质量

耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置

2.中国耕地资源与粮食生产能力的主要特征:

(1)人均耕地少,后备耕地资源有限。

(2)耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重。

(3)耕地空间分布不均,水土资源配置不佳。

(4)农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。

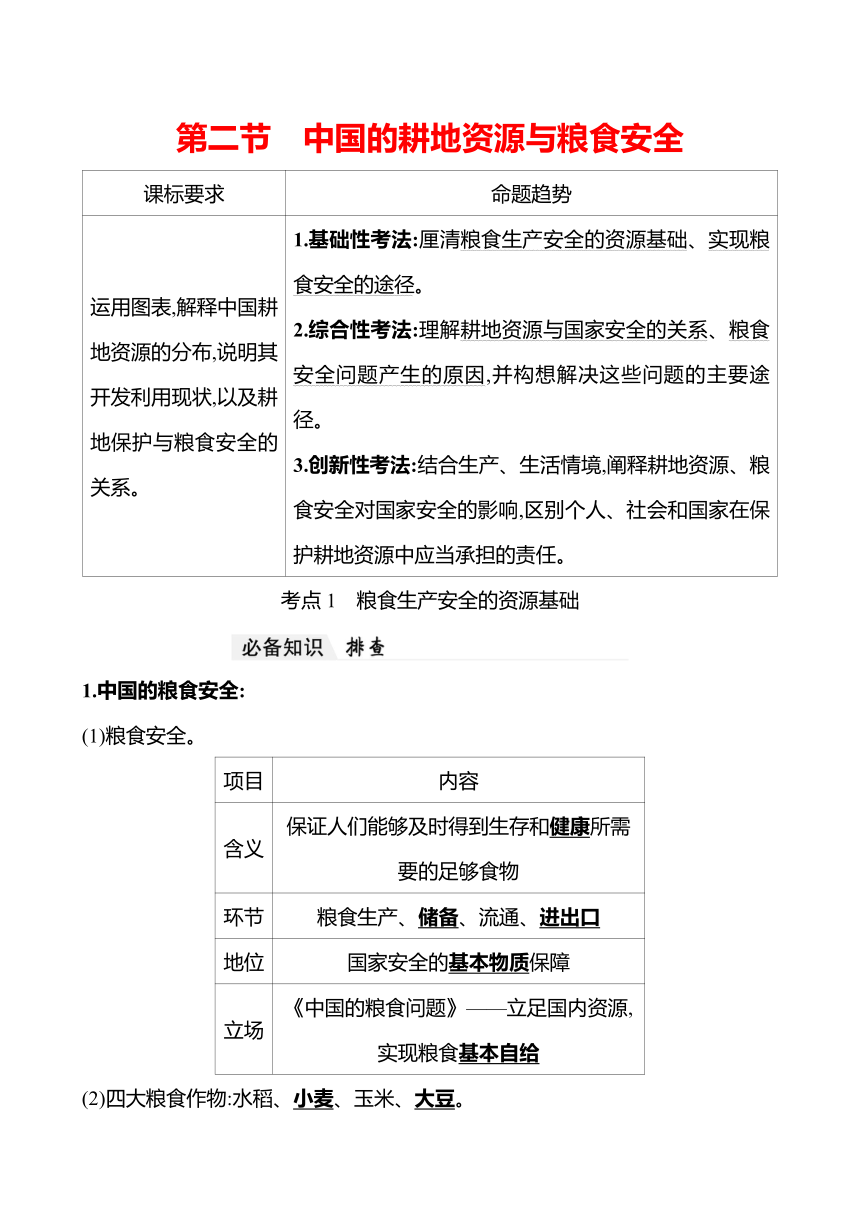

【填绘】

把教材图2.23饼状图转化为柱状图

提示:

【思考】

如何理解“民以食为天,食以安为先”

提示:食品是人类赖以生存和发展的最基本的物质条件,食品安全涉及人类最基本权利的保障,关系到人民的健康和幸福,更关系到国家的稳定和强盛。

【点拨】

影响我国耕地质量的主要因素

(1)自然因素:地形、气候、水源、生物因素等。

(2)人为因素:技术、社会经济因素等。

1.中国耕地资源与粮食生产能力的特征:

特征 具体表现

人均耕地少,后备耕地资源有限 随人口持续增长和各类建设用地的扩展,人均耕地面积不断减少

可开发的后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大

耕地质量总体欠佳,退化和污染严重 约70%耕地为中、低产田

已垦耕地存在水土流失、荒漠化、土壤肥力降低等问题

遭受“三废”、化肥和农药残留、农膜等污染

续表

特征 具体表现

耕地空间分布不均,水土资源配置不佳 约90%分布在季风气候区,70%以上在东部平原丘陵区

南方地区水热充足,以水田为主;北方地区水热有限,以旱地为主。西北地区分布在水源较好的绿洲

农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大 受季风气候影响

农业气象灾害种类多、频率高、强度大

2.耕地资源的价值:

价值 内容

经济价值 产出效益可以年复一年获得

社会价值 农民生活、就业、养老的重要依靠,维护社会稳定

生态价值 调节气候、净化环境、涵养水源、维护生物多样性等

【知识拓展】我国不同地区的土地退化现象

地区 土地退化现象

西北地区 以荒漠化(风蚀)、草场退化为主

北方地区 以次生盐渍化和土壤侵蚀为主

南方地区 以土壤侵蚀和污染为主

青藏地区 以寒漠化(荒漠化的一种)为主

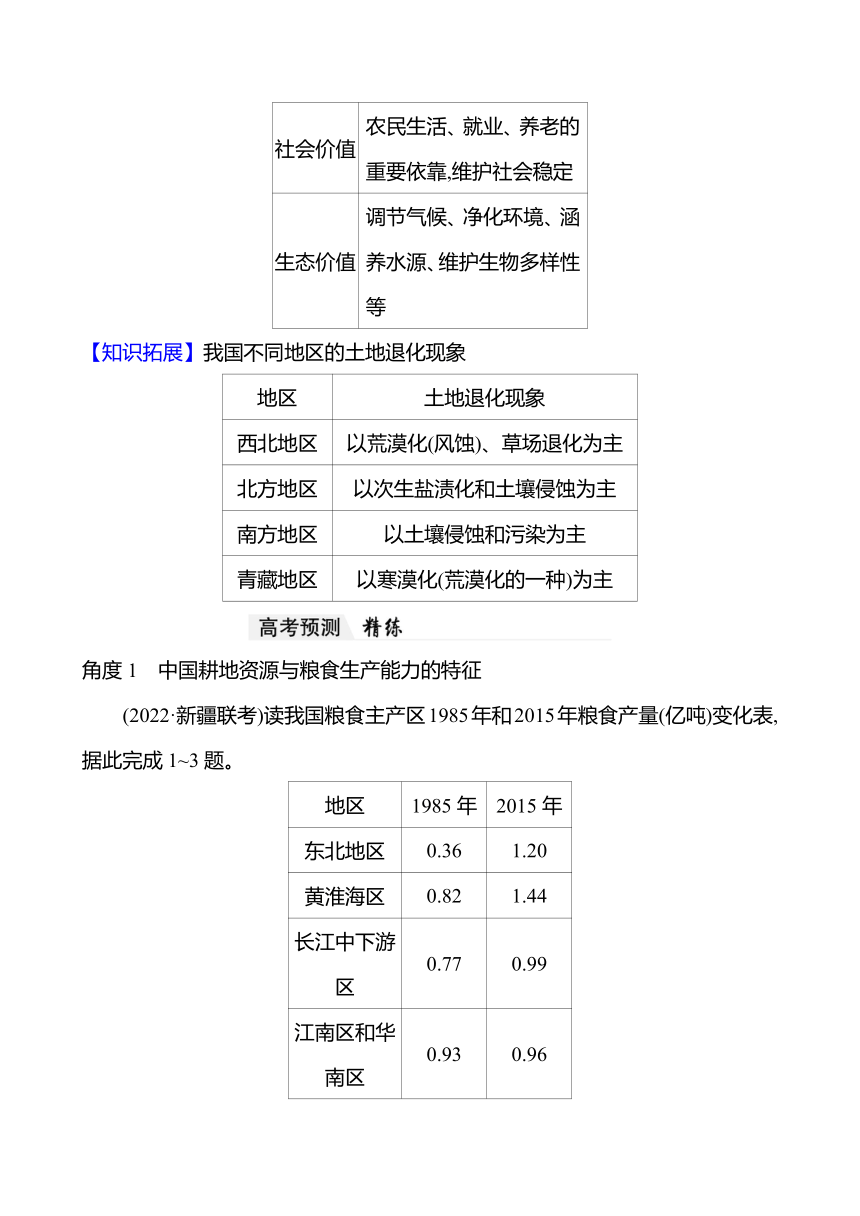

角度1 中国耕地资源与粮食生产能力的特征

(2022·新疆联考)读我国粮食主产区1985年和2015年粮食产量(亿吨)变化表,据此完成1~3题。

地区 1985年 2015年

东北地区 0.36 1.20

黄淮海区 0.82 1.44

长江中下游区 0.77 0.99

江南区和华南区 0.93 0.96

全国 3.79 6.21

1.表中数据反映出,1985-2015年 ( )

A.黄淮海区产量增幅最大

B.粮食生产重心向北迁移

C.上述地区粮食在全国的占比增加

D.我国粮食产量呈现持续上升趋势

2.相较于南方地区,东北地区粮食生产最大的优势是 ( )

A.病虫害少 B.土壤肥沃

C.技术先进 D.地广人稀

3.这种粮食生产格局变化带来的显著影响是 ( )

A.水土资源不匹配加剧

B.减少粮食的运输

C.农业土地利用率提高

D.提高机械化生产率

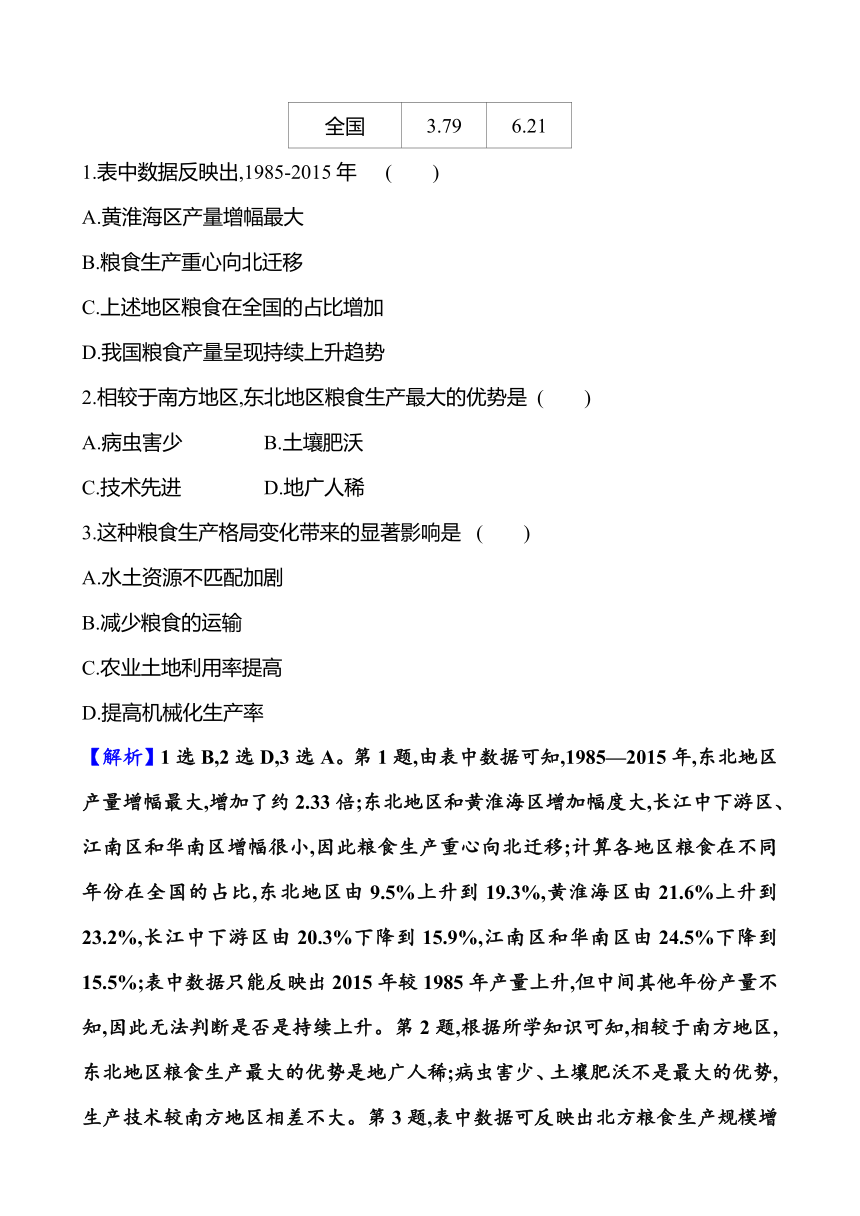

【解析】1选B,2选D,3选A。第1题,由表中数据可知,1985—2015年,东北地区产量增幅最大,增加了约2.33倍;东北地区和黄淮海区增加幅度大,长江中下游区、江南区和华南区增幅很小,因此粮食生产重心向北迁移;计算各地区粮食在不同年份在全国的占比,东北地区由9.5%上升到19.3%,黄淮海区由21.6%上升到23.2%,长江中下游区由20.3%下降到15.9%,江南区和华南区由24.5%下降到15.5%;表中数据只能反映出2015年较1985年产量上升,但中间其他年份产量不知,因此无法判断是否是持续上升。第2题,根据所学知识可知,相较于南方地区,东北地区粮食生产最大的优势是地广人稀;病虫害少、土壤肥沃不是最大的优势,生产技术较南方地区相差不大。第3题,表中数据可反映出北方粮食生产规模增大,北方耕地面积扩大,但北方水资源少,会加剧水土资源不匹配;南方粮食增长幅度小,而南方人口增加多,因此会出现大量的北粮南运,增加粮食的运输;与农业土地利用率提高无关;可以影响机械化生产率,但不是显著影响。

角度2 耕地资源的价值

(2022·抚顺模拟)耕地休耕弹性边界是指休耕面积与当地耕地面积的比例。下图为江苏省2017-2036年耕地休耕最大面积与休耕规模弹性边界图(含预测)。据此完成4、5题。

4.江苏省耕地休耕最大面积变化趋势的形成原因是 ( )

A.自然灾害增多,粮食单产下降

B.农业结构调整,耕地数量增加

C.城镇化发展快,耕地资源减少

D.休耕规模弹性边界扩展,耕地减少

5.耕地休耕最大面积变化对粮食安全的影响表现在 ( )

A.粮食品质上升 B.粮食单产提高

C.粮食多样化突出 D.粮食供给压力增加

【解析】4选C,5选D。第4题,江苏省耕地休耕最大面积变化趋势为持续降低,江苏省自然灾害不会明显增多,粮食单产随着科技的发展提升;江苏省经济发展水平高,进行农业调整,耕地面积不会增多;随着城镇化水平提升,城市用地扩张,耕地资源减少;从图中可以看出休耕规模弹性边界也表现出下降趋势。第5题,耕地休耕最大面积下降,意味着土地资源减少,土地养分消耗过度,对粮食的供给产生压力;休耕目的主要是使耕地得到休养生息,以减少水分、养分的消耗,并积蓄雨水,促进土壤潜在养分转化,休耕地减少可能会使粮食品质下降,产量降低等;休耕面积变化对粮食种类影响较小。

考点2 实现粮食安全的途径和耕地资源保护

1.实现粮食安全的途径:

(1)基本要求:建立在国内粮食生产基础之上的粮食安全,意味着需要不断增加粮食总产量。

(2)增加粮食总产量的基本途径。

①扩大耕地数量:1949年以前的数千年。以后,耕地数量增加有限,目前总体呈减少趋势。

②提高粮食单位面积产量。

(3)对粮食安全进行调节的手段。

①通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。

项目 内容

调剂方向 从“南粮北调”到“北粮南运”格局的演变

目前净调出区 黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽等省级行政区

②充分利用国际粮食市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。

③建立粮食储备。

2.未来粮食安全的耕地保障:

(1)国家粮食安全战略:“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”。

(2)总体目标:“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”。

(3)面临的主要挑战。

(4)保障措施。

角度 内容

保护耕地 数量 实行最严格的耕地保护政策,划定具有法律效力的耕地红线,确保耕地保有量在18亿亩以上,确保基本农田不低于15.6亿亩

提高耕地 质量 实施高标准农田建设以及耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等一系列水土资源保护项目

【点拨】

保障粮食安全的调节途径

跨域调剂、国际贸易和粮食储备。

【深研】

阅读教材图2.27,思考:我国大豆高度依赖于进口,对我国粮食安全有什么影响

提示:进口大豆可以充分利用国外自然资源,但过度依赖进口会导致我国大豆和以大豆为原材料的产品受制于他国,在一定程度上影响粮食安全。

【思考】

举例说明我国利用自然,改造自然,扩大耕地面积,实现农业生产可持续发展的措施。

提示:修建梯田减轻了山地土地开发带来的水土流失,使耕地得以向丘陵山地扩展;建立的基塘生产模式,促进了珠江和长江三角洲地区低湿地区的农业开发。

【点拨】

确保我国粮食安全的三大支柱

藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民。

【思考】

从供给和需求的角度分析近年来我国粮食产量与进口量齐升的原因。

提示:一是我国人口总量的增长加大了对粮食的刚性需求;二是我国粮食的消费结构发生变化,加大了对粮食的需求;三是我国粮食产量增速不快,增加粮食数量有限。

(2022 湖南选择考)阅读材料,完成下列要求。

耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。

为保障粮食安全,请提出防止耕地种植结构“非粮化”的合理建议。

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地理概念→种植结构“非粮化”; ②地点→山东省; ③考查→实现粮食安全的途径

建 联 系 种植结构“非粮化”现象→农民种植的积极性不够→应加大粮食种植补贴力度→政策手段抑制种植结构“非粮化”→提升农业科技水平→提高劳动生产率→提高粮食种植的积极性→确保粮食播种面积稳定

答案:加大粮食种植补贴力度,提高粮食种植的积极性;推进耕地适度规模经营,增加粮食种植收益;改善粮食生产条件,提升农业科技水平,增强粮食综合生产能力;严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

1.提高粮食单位面积产量:

依靠增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力,主要手段如下:

(1)扩大农田灌溉面积与防洪排涝,平整土地。

(2)培育推广粮食高产品种,研发综合配套栽培技术。

(3)大力施用农家有机肥和增施化肥。

(4)提高耕地复种指数,发展间作套种。

(5)使用农药防治病虫害。

(6)发展农业机械化。

2.我国不同区域中、低产田质量提升的重点任务:

区域 提升的重点任务

东北及内蒙古地区 黑土区用养结合,防治水土流失,改良培肥;风沙盐碱区实施保护性耕作,推广滴(喷)灌和水肥一体化技术,增施有机肥

华北平原 地区 发展节水灌溉技术,增施有机肥,秸秆还田,改善耕层结构

长江中下游及南方地区 治酸控污,低产坡耕地改造或退耕恢复植被

西北和黄土高原地区 发展节水农业以及退耕还林还草,治理水土流失,防治次生盐渍化,回收残膜

青藏高原区 开展高原特色生态农田建设,恢复植被,减少水土流失,有效治理土地沙化现象

3.保障粮食安全的措施:

(1)提高粮食单位面积产量的措施。

①加强培肥地力等工程建设,改造中、低产田,扩大灌溉面积,改善生产条件。

②推广优良品种和高产栽培技术,实现良种良法配套。

③改良耕作制度,充分利用有限资源。

④推广使用先进适用农业机械及配套技术,加快粮食生产机械化进程。

⑤防控重大病虫害,最大限度减少灾害损失。

(2)保障粮食安全的辅助措施。

措施 内容 作用

粮食的 跨区调剂 二十世纪六七十年代,我国维持着“南粮北调”的格局,以食用粮大米调运为主。自1985年起,则是“北粮南运”,以饲料用粮玉米为主。目前,我国粮食净调出区主要分布在黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽等省级行政区 解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题

充分利用 国际粮食 市场 二十世纪九十年代中期以前,我国以净进口谷物为主,主要是进口小麦;二十世纪九十年代中期到二十一世纪初,我国粮食进出口大体平衡;二十一世纪以来,我国粮食净进口量持续增加,其中大豆进口量约占进口粮食总量的60% 我国保证粮食安全的重要辅助手段之一

建立 粮食储备 粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度。现代粮食储备除延续历史上的救荒功能外,还具有调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件等功能 对国家的粮食安全起着“蓄水池”的作用

【知识拓展】某国家粮食安全状况的分析方法

粮食安全不仅是粮食生产安全,还与粮食储备、流通和进出口等诸多方面密切相关。一个国家的粮食安全状况可以从以下几个方面分析:

第一,从生产方面看,是否能生产足够的粮食,产量丰歉的年际波动是否会导致某些年份出现严重的粮食短缺,粮食生产与消费在区域上是否均衡。

第二,在总量充足的情况下,是否有相应的措施来消除丰歉波动和区域供需不均衡对粮食安全的影响。

第三,在总量不足的情况下,能否从国际市场稳定地进口粮食作为补充。

角度1 保护耕地与粮食安全

(2022·石家庄模拟)我国东北地区黑土有“一两土,二两油”的美称,长期耕作黑土层变薄,土壤肥力下降。黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层。研究表明,黑土退化与翻耕有直接关系,因此科学家提出了“保护性耕作”措施。下图为地面覆盖与土壤侵蚀关联示意图。据此完成1~3题。

1.东北地区形成黑土的独特气候条件是 ( )

A.雨热同期 B.光照充足

C.夏季多雨 D.冬季湿冷

2.“保护性耕作”可采取的措施有 ( )

①旋耕翻耕疏松表层 ②减少翻动表层土壤

③地面覆盖作物留茬 ④冬季焚烧秸秆回田

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

3.上述“保护性耕作”措施可以 ( )

①减轻土壤风蚀水蚀 ②提高冬季地温

③增强蓄水保墒能力 ④增加有机质含量

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

【解析】1选D,2选C,3选B。第1题,由材料可知,黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层,也就是说腐殖质层的形成是黑土肥沃的根本原因。东北地区属于温带季风气候,夏季温暖湿润,雨热同期,形成了茂密的草原和森林植被,秋冬落叶,枯枝落叶在土壤表层积聚;冬季漫长寒冷,微生物活动受到抑制,使得土壤中有机物质积累大于分解,进而形成了肥沃的腐殖质表土层。综上所述,可知冬季湿冷是肥沃黑土形成的独特气候条件。第2题,由材料可知,“保护性耕作”措施的提出是因为经常性翻耕导致了黑土退化。因此减少翻动表层土壤是“保护性耕作”的一项基本措施,而地表作物收获后留茬有利于增大地表粗糙度,减弱土壤风蚀,也是“保护性耕作”的措施,因此②③符合题意;而旋耕翻耕疏松表层会造成黑土退化,冬季焚烧秸秆回田,虽能增加土壤有机质,但没有作物留茬,不能减弱风蚀,仍然会造成黑土退化,因此排除①④。第3题,由图和材料可知,地表作物收获后留茬能够增加地表覆盖率和地表粗糙度,减弱土壤风蚀水蚀,减弱黑土退化,①正确;作物留茬后,能拦截水分,增加下渗,增强土壤蓄水保墒能力,③正确;冬季寒冷,微生物活动受到抑制,使得土壤中有机物质积累大于分解,最终利于留茬作物转化形成腐殖质表土层,增加土壤有机质,④正确;减少翻动表层土壤和作物留茬并不能提高冬季地表温度,②错误。

角度2 我国未来粮食安全

(2022·济宁模拟)“田保姆”是一种新型的农事托管模式,农户将农业生产的个别环节或全过程委托给专业机构,专业机构提供的“保姆式”服务涵盖旋耕机耕地、机器播种、无人机植保(下图)等方面。“田保姆”是未来实现我国粮食安全的有利保障措施。据此完成4、5题。

4.全过程委托的“田保姆”模式,更适用于 ( )

A.跨村种田大户农民 B.务农务工兼业农民

C.经营自家耕地农民 D.常年外出务工农民

5.“田保姆”模式对我国粮食生产的主要影响有 ( )

①加快科技推广,藏粮于技

②确保耕地红线,藏粮于地

③增加农民数量,藏粮于民

④增强粮食流通,藏粮于市

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【解析】4选D,5选A。第4题,根据材料信息可知,全过程委托的“田保姆”模式,农户基本上不参与整个生产过程,因此更适用于常年外出务工农民;跨村种田大户农民,自己参与农事活动,不需要托管土地;务农务工兼业农民应属于个别环节托管,不需要全过程委托;经营自家耕地农民不需要托管。第5题,根据材料信息可知,“田保姆”模式整合社会专业资源服务农业生产,农田托管、专家看田,对我国粮食生产的主要影响有加快科技推广,藏粮于技;确保耕地红线,藏粮于地,①②正确;“田保姆”模式会减少农民数量,与粮食流通无关,③④错误。

(2022·太原模拟)为确保粮食安全,我国必须严守18亿亩耕地红线。“藏粮于地”是保障我国粮食安全的重要战略举措之一。“藏粮于地”强调可持续的粮食生产能力,即在粮食供过于求时,轮作、休耕一部分土地;在粮食紧缺时,再将这部分土地迅速用于粮食生产;这样通过耕地的增加或减少来维持粮食供求的大体平衡。下图示意我国2016年耕地等级构成。据此完成6~8题。

6.与“藏粮于仓”相比,“藏粮于地”会 ( )

A.提高粮食生产成本 B.减少粮食浪费

C.减少粮食需求量 D.保障粮食供给

7.目前,我国实施“藏粮于地”战略的关键是 ( )

A.提高农业科技 B.实行精耕细作

C.扩大耕地面积 D.提高耕地质量

8.黄淮海平原土地盐碱化地区实现“藏粮于地”的有效措施是 ( )

A.发展台田 B.种植绿肥

C.轮作休耕 D.扩建大棚

【解析】6选B,7选D,8选A。第6题,与“藏粮于仓”相比,“藏粮于地”是根据粮食供给状况对土地进行轮作、休耕等,可以保护土壤肥力,减少土地退化,减少农药化肥使用,可以降低粮食生产成本;粮食仓储中会出现生虫、鼠咬及陈化现象,造成粮食浪费,“藏粮于地” 可以减少此类粮食浪费;粮食需求量是由市场决定的,与粮食储藏方式关系不大;两种方式都是储藏,都可以保障粮食供给。第7题,目前,我国实施“藏粮于地”是根据粮食供给状况对土地进行轮作、休耕等,可以保护土壤肥力,减少土地退化,通过提高耕地质量保障可持续的粮食生产能力,所以该战略的关键是提高耕地质量;提高农业科技和实行精耕细作是“藏粮于技”;“藏粮于地”是着眼现有耕地,提高耕地质量,不是通过扩大耕地面积保障粮食产量。第8题,黄淮海平原土地盐碱化地区实现“藏粮于地”的有效措施是治理盐碱地,发展台田可以控制地下盐分向地表土壤的迁移,治理土地盐碱化,提高土壤生产能力;种植绿肥可以增加土壤有机肥,对盐碱地治理作用不大;轮作休耕可以保护土壤肥力,对治理盐碱地作用不大;扩建大棚主要用于蔬菜、瓜果生产,粮食生产不适于大棚生产。

主题探究系列 耕地数量与粮食生产

中国是一个人口大国,粮食始终是事关国计民生的最重要农产品。2003年我国开始实施鼓励农民种粮的惠农政策,引起了耕地面积与粮食产量变化的分异。下图是1999—2011年我国耕地面积与粮食产量变化图。

影响我国粮食安全问题的原因

[探究问题]2003年以后影响我国粮食产量变化的主要原因。

[思考角度]2003年以后,国家对农民税收减免,使农民种粮的积极性提高,粮食产量增加;科学技术提高,单位面积产量提高也是重要原因。

[尝试作答]实行惠农政策,人们种粮积极性大大提高,导致粮食产量上升;科学技术提高,单位面积产量提高。

[思维升华]影响粮食安全主要因素

因素 具体表现

数量安全 产量 生产上增产、稳产、高产

储备 储备足够多的粮食,建立国家粮食储备体系

结构 供应结构安全,满足居民饮食结构不断提高的需要

进口 粮食进口的数量与渠道安全

耕地 足够数量的耕地,粮食安全的基础

质量安全 粮食 质量 绿色、有机、放心

耕地 质量 控制工业对土壤的污染;减少农药、化肥残留;维持土壤肥力

注重保证粮食安全要素

[探究问题]为了保证粮食安全,请你提出合理建议。

[思考角度]“粮食安全的最终目标,确保所有的人在任何时候既买得到又买得起他们所需的基本食品。”我国粮食安全的国家战略是以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑。确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

[尝试作答]

进一步加大支农惠农政策,调动农民种粮的积极性;加大农业科技的研发,依靠农业科技进步;提高农民的素质,大力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民;提高农业机械化水平;大力普及优良品种等。

[思维升华]保障粮食安全途径的思维脉络

途径 具体内容

供应 以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑

储备 建立国家粮食储备体系。藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民

质量 生产绿色有机的放心粮

技术 依靠技术提升单产、提升质量、治理污染等

课标要求 命题趋势

运用图表,解释中国耕地资源的分布,说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。 1.基础性考法:厘清粮食生产安全的资源基础、实现粮食安全的途径。 2.综合性考法:理解耕地资源与国家安全的关系、粮食安全问题产生的原因,并构想解决这些问题的主要途径。 3.创新性考法:结合生产、生活情境,阐释耕地资源、粮食安全对国家安全的影响,区别个人、社会和国家在保护耕地资源中应当承担的责任。

考点1 粮食生产安全的资源基础

1.中国的粮食安全:

(1)粮食安全。

项目 内容

含义 保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物

环节 粮食生产、储备、流通、进出口

地位 国家安全的基本物质保障

立场 《中国的粮食问题》——立足国内资源,实现粮食基本自给

(2)四大粮食作物:水稻、小麦、玉米、大豆。

(3)影响粮食总产量的因素。

公式 粮食总产量=耕地面积×单位耕地面积产量

影响 因素 耕地的数量和质量

耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置

2.中国耕地资源与粮食生产能力的主要特征:

(1)人均耕地少,后备耕地资源有限。

(2)耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重。

(3)耕地空间分布不均,水土资源配置不佳。

(4)农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。

【填绘】

把教材图2.23饼状图转化为柱状图

提示:

【思考】

如何理解“民以食为天,食以安为先”

提示:食品是人类赖以生存和发展的最基本的物质条件,食品安全涉及人类最基本权利的保障,关系到人民的健康和幸福,更关系到国家的稳定和强盛。

【点拨】

影响我国耕地质量的主要因素

(1)自然因素:地形、气候、水源、生物因素等。

(2)人为因素:技术、社会经济因素等。

1.中国耕地资源与粮食生产能力的特征:

特征 具体表现

人均耕地少,后备耕地资源有限 随人口持续增长和各类建设用地的扩展,人均耕地面积不断减少

可开发的后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大

耕地质量总体欠佳,退化和污染严重 约70%耕地为中、低产田

已垦耕地存在水土流失、荒漠化、土壤肥力降低等问题

遭受“三废”、化肥和农药残留、农膜等污染

续表

特征 具体表现

耕地空间分布不均,水土资源配置不佳 约90%分布在季风气候区,70%以上在东部平原丘陵区

南方地区水热充足,以水田为主;北方地区水热有限,以旱地为主。西北地区分布在水源较好的绿洲

农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大 受季风气候影响

农业气象灾害种类多、频率高、强度大

2.耕地资源的价值:

价值 内容

经济价值 产出效益可以年复一年获得

社会价值 农民生活、就业、养老的重要依靠,维护社会稳定

生态价值 调节气候、净化环境、涵养水源、维护生物多样性等

【知识拓展】我国不同地区的土地退化现象

地区 土地退化现象

西北地区 以荒漠化(风蚀)、草场退化为主

北方地区 以次生盐渍化和土壤侵蚀为主

南方地区 以土壤侵蚀和污染为主

青藏地区 以寒漠化(荒漠化的一种)为主

角度1 中国耕地资源与粮食生产能力的特征

(2022·新疆联考)读我国粮食主产区1985年和2015年粮食产量(亿吨)变化表,据此完成1~3题。

地区 1985年 2015年

东北地区 0.36 1.20

黄淮海区 0.82 1.44

长江中下游区 0.77 0.99

江南区和华南区 0.93 0.96

全国 3.79 6.21

1.表中数据反映出,1985-2015年 ( )

A.黄淮海区产量增幅最大

B.粮食生产重心向北迁移

C.上述地区粮食在全国的占比增加

D.我国粮食产量呈现持续上升趋势

2.相较于南方地区,东北地区粮食生产最大的优势是 ( )

A.病虫害少 B.土壤肥沃

C.技术先进 D.地广人稀

3.这种粮食生产格局变化带来的显著影响是 ( )

A.水土资源不匹配加剧

B.减少粮食的运输

C.农业土地利用率提高

D.提高机械化生产率

【解析】1选B,2选D,3选A。第1题,由表中数据可知,1985—2015年,东北地区产量增幅最大,增加了约2.33倍;东北地区和黄淮海区增加幅度大,长江中下游区、江南区和华南区增幅很小,因此粮食生产重心向北迁移;计算各地区粮食在不同年份在全国的占比,东北地区由9.5%上升到19.3%,黄淮海区由21.6%上升到23.2%,长江中下游区由20.3%下降到15.9%,江南区和华南区由24.5%下降到15.5%;表中数据只能反映出2015年较1985年产量上升,但中间其他年份产量不知,因此无法判断是否是持续上升。第2题,根据所学知识可知,相较于南方地区,东北地区粮食生产最大的优势是地广人稀;病虫害少、土壤肥沃不是最大的优势,生产技术较南方地区相差不大。第3题,表中数据可反映出北方粮食生产规模增大,北方耕地面积扩大,但北方水资源少,会加剧水土资源不匹配;南方粮食增长幅度小,而南方人口增加多,因此会出现大量的北粮南运,增加粮食的运输;与农业土地利用率提高无关;可以影响机械化生产率,但不是显著影响。

角度2 耕地资源的价值

(2022·抚顺模拟)耕地休耕弹性边界是指休耕面积与当地耕地面积的比例。下图为江苏省2017-2036年耕地休耕最大面积与休耕规模弹性边界图(含预测)。据此完成4、5题。

4.江苏省耕地休耕最大面积变化趋势的形成原因是 ( )

A.自然灾害增多,粮食单产下降

B.农业结构调整,耕地数量增加

C.城镇化发展快,耕地资源减少

D.休耕规模弹性边界扩展,耕地减少

5.耕地休耕最大面积变化对粮食安全的影响表现在 ( )

A.粮食品质上升 B.粮食单产提高

C.粮食多样化突出 D.粮食供给压力增加

【解析】4选C,5选D。第4题,江苏省耕地休耕最大面积变化趋势为持续降低,江苏省自然灾害不会明显增多,粮食单产随着科技的发展提升;江苏省经济发展水平高,进行农业调整,耕地面积不会增多;随着城镇化水平提升,城市用地扩张,耕地资源减少;从图中可以看出休耕规模弹性边界也表现出下降趋势。第5题,耕地休耕最大面积下降,意味着土地资源减少,土地养分消耗过度,对粮食的供给产生压力;休耕目的主要是使耕地得到休养生息,以减少水分、养分的消耗,并积蓄雨水,促进土壤潜在养分转化,休耕地减少可能会使粮食品质下降,产量降低等;休耕面积变化对粮食种类影响较小。

考点2 实现粮食安全的途径和耕地资源保护

1.实现粮食安全的途径:

(1)基本要求:建立在国内粮食生产基础之上的粮食安全,意味着需要不断增加粮食总产量。

(2)增加粮食总产量的基本途径。

①扩大耕地数量:1949年以前的数千年。以后,耕地数量增加有限,目前总体呈减少趋势。

②提高粮食单位面积产量。

(3)对粮食安全进行调节的手段。

①通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。

项目 内容

调剂方向 从“南粮北调”到“北粮南运”格局的演变

目前净调出区 黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽等省级行政区

②充分利用国际粮食市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。

③建立粮食储备。

2.未来粮食安全的耕地保障:

(1)国家粮食安全战略:“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”。

(2)总体目标:“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”。

(3)面临的主要挑战。

(4)保障措施。

角度 内容

保护耕地 数量 实行最严格的耕地保护政策,划定具有法律效力的耕地红线,确保耕地保有量在18亿亩以上,确保基本农田不低于15.6亿亩

提高耕地 质量 实施高标准农田建设以及耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等一系列水土资源保护项目

【点拨】

保障粮食安全的调节途径

跨域调剂、国际贸易和粮食储备。

【深研】

阅读教材图2.27,思考:我国大豆高度依赖于进口,对我国粮食安全有什么影响

提示:进口大豆可以充分利用国外自然资源,但过度依赖进口会导致我国大豆和以大豆为原材料的产品受制于他国,在一定程度上影响粮食安全。

【思考】

举例说明我国利用自然,改造自然,扩大耕地面积,实现农业生产可持续发展的措施。

提示:修建梯田减轻了山地土地开发带来的水土流失,使耕地得以向丘陵山地扩展;建立的基塘生产模式,促进了珠江和长江三角洲地区低湿地区的农业开发。

【点拨】

确保我国粮食安全的三大支柱

藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民。

【思考】

从供给和需求的角度分析近年来我国粮食产量与进口量齐升的原因。

提示:一是我国人口总量的增长加大了对粮食的刚性需求;二是我国粮食的消费结构发生变化,加大了对粮食的需求;三是我国粮食产量增速不快,增加粮食数量有限。

(2022 湖南选择考)阅读材料,完成下列要求。

耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。

为保障粮食安全,请提出防止耕地种植结构“非粮化”的合理建议。

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地理概念→种植结构“非粮化”; ②地点→山东省; ③考查→实现粮食安全的途径

建 联 系 种植结构“非粮化”现象→农民种植的积极性不够→应加大粮食种植补贴力度→政策手段抑制种植结构“非粮化”→提升农业科技水平→提高劳动生产率→提高粮食种植的积极性→确保粮食播种面积稳定

答案:加大粮食种植补贴力度,提高粮食种植的积极性;推进耕地适度规模经营,增加粮食种植收益;改善粮食生产条件,提升农业科技水平,增强粮食综合生产能力;严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

1.提高粮食单位面积产量:

依靠增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力,主要手段如下:

(1)扩大农田灌溉面积与防洪排涝,平整土地。

(2)培育推广粮食高产品种,研发综合配套栽培技术。

(3)大力施用农家有机肥和增施化肥。

(4)提高耕地复种指数,发展间作套种。

(5)使用农药防治病虫害。

(6)发展农业机械化。

2.我国不同区域中、低产田质量提升的重点任务:

区域 提升的重点任务

东北及内蒙古地区 黑土区用养结合,防治水土流失,改良培肥;风沙盐碱区实施保护性耕作,推广滴(喷)灌和水肥一体化技术,增施有机肥

华北平原 地区 发展节水灌溉技术,增施有机肥,秸秆还田,改善耕层结构

长江中下游及南方地区 治酸控污,低产坡耕地改造或退耕恢复植被

西北和黄土高原地区 发展节水农业以及退耕还林还草,治理水土流失,防治次生盐渍化,回收残膜

青藏高原区 开展高原特色生态农田建设,恢复植被,减少水土流失,有效治理土地沙化现象

3.保障粮食安全的措施:

(1)提高粮食单位面积产量的措施。

①加强培肥地力等工程建设,改造中、低产田,扩大灌溉面积,改善生产条件。

②推广优良品种和高产栽培技术,实现良种良法配套。

③改良耕作制度,充分利用有限资源。

④推广使用先进适用农业机械及配套技术,加快粮食生产机械化进程。

⑤防控重大病虫害,最大限度减少灾害损失。

(2)保障粮食安全的辅助措施。

措施 内容 作用

粮食的 跨区调剂 二十世纪六七十年代,我国维持着“南粮北调”的格局,以食用粮大米调运为主。自1985年起,则是“北粮南运”,以饲料用粮玉米为主。目前,我国粮食净调出区主要分布在黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽等省级行政区 解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题

充分利用 国际粮食 市场 二十世纪九十年代中期以前,我国以净进口谷物为主,主要是进口小麦;二十世纪九十年代中期到二十一世纪初,我国粮食进出口大体平衡;二十一世纪以来,我国粮食净进口量持续增加,其中大豆进口量约占进口粮食总量的60% 我国保证粮食安全的重要辅助手段之一

建立 粮食储备 粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度。现代粮食储备除延续历史上的救荒功能外,还具有调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件等功能 对国家的粮食安全起着“蓄水池”的作用

【知识拓展】某国家粮食安全状况的分析方法

粮食安全不仅是粮食生产安全,还与粮食储备、流通和进出口等诸多方面密切相关。一个国家的粮食安全状况可以从以下几个方面分析:

第一,从生产方面看,是否能生产足够的粮食,产量丰歉的年际波动是否会导致某些年份出现严重的粮食短缺,粮食生产与消费在区域上是否均衡。

第二,在总量充足的情况下,是否有相应的措施来消除丰歉波动和区域供需不均衡对粮食安全的影响。

第三,在总量不足的情况下,能否从国际市场稳定地进口粮食作为补充。

角度1 保护耕地与粮食安全

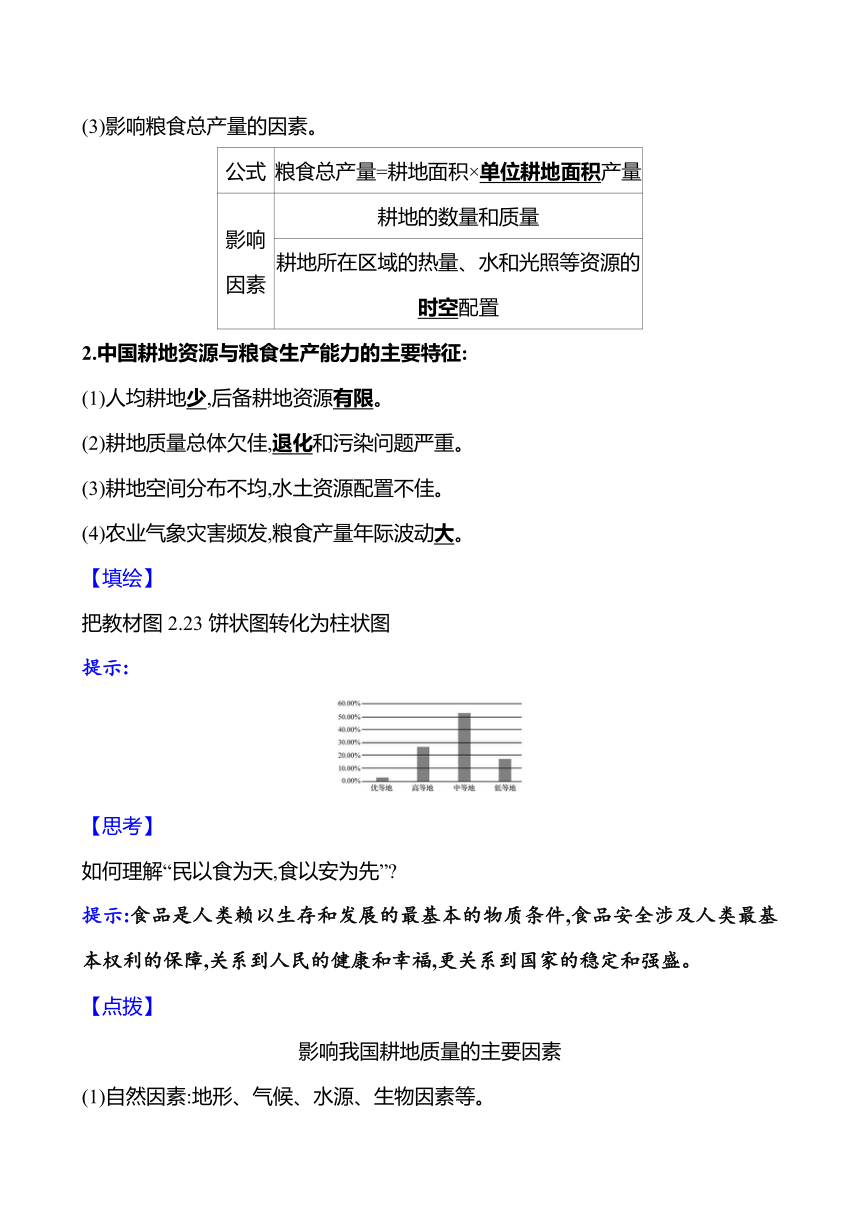

(2022·石家庄模拟)我国东北地区黑土有“一两土,二两油”的美称,长期耕作黑土层变薄,土壤肥力下降。黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层。研究表明,黑土退化与翻耕有直接关系,因此科学家提出了“保护性耕作”措施。下图为地面覆盖与土壤侵蚀关联示意图。据此完成1~3题。

1.东北地区形成黑土的独特气候条件是 ( )

A.雨热同期 B.光照充足

C.夏季多雨 D.冬季湿冷

2.“保护性耕作”可采取的措施有 ( )

①旋耕翻耕疏松表层 ②减少翻动表层土壤

③地面覆盖作物留茬 ④冬季焚烧秸秆回田

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

3.上述“保护性耕作”措施可以 ( )

①减轻土壤风蚀水蚀 ②提高冬季地温

③增强蓄水保墒能力 ④增加有机质含量

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

【解析】1选D,2选C,3选B。第1题,由材料可知,黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层,也就是说腐殖质层的形成是黑土肥沃的根本原因。东北地区属于温带季风气候,夏季温暖湿润,雨热同期,形成了茂密的草原和森林植被,秋冬落叶,枯枝落叶在土壤表层积聚;冬季漫长寒冷,微生物活动受到抑制,使得土壤中有机物质积累大于分解,进而形成了肥沃的腐殖质表土层。综上所述,可知冬季湿冷是肥沃黑土形成的独特气候条件。第2题,由材料可知,“保护性耕作”措施的提出是因为经常性翻耕导致了黑土退化。因此减少翻动表层土壤是“保护性耕作”的一项基本措施,而地表作物收获后留茬有利于增大地表粗糙度,减弱土壤风蚀,也是“保护性耕作”的措施,因此②③符合题意;而旋耕翻耕疏松表层会造成黑土退化,冬季焚烧秸秆回田,虽能增加土壤有机质,但没有作物留茬,不能减弱风蚀,仍然会造成黑土退化,因此排除①④。第3题,由图和材料可知,地表作物收获后留茬能够增加地表覆盖率和地表粗糙度,减弱土壤风蚀水蚀,减弱黑土退化,①正确;作物留茬后,能拦截水分,增加下渗,增强土壤蓄水保墒能力,③正确;冬季寒冷,微生物活动受到抑制,使得土壤中有机物质积累大于分解,最终利于留茬作物转化形成腐殖质表土层,增加土壤有机质,④正确;减少翻动表层土壤和作物留茬并不能提高冬季地表温度,②错误。

角度2 我国未来粮食安全

(2022·济宁模拟)“田保姆”是一种新型的农事托管模式,农户将农业生产的个别环节或全过程委托给专业机构,专业机构提供的“保姆式”服务涵盖旋耕机耕地、机器播种、无人机植保(下图)等方面。“田保姆”是未来实现我国粮食安全的有利保障措施。据此完成4、5题。

4.全过程委托的“田保姆”模式,更适用于 ( )

A.跨村种田大户农民 B.务农务工兼业农民

C.经营自家耕地农民 D.常年外出务工农民

5.“田保姆”模式对我国粮食生产的主要影响有 ( )

①加快科技推广,藏粮于技

②确保耕地红线,藏粮于地

③增加农民数量,藏粮于民

④增强粮食流通,藏粮于市

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【解析】4选D,5选A。第4题,根据材料信息可知,全过程委托的“田保姆”模式,农户基本上不参与整个生产过程,因此更适用于常年外出务工农民;跨村种田大户农民,自己参与农事活动,不需要托管土地;务农务工兼业农民应属于个别环节托管,不需要全过程委托;经营自家耕地农民不需要托管。第5题,根据材料信息可知,“田保姆”模式整合社会专业资源服务农业生产,农田托管、专家看田,对我国粮食生产的主要影响有加快科技推广,藏粮于技;确保耕地红线,藏粮于地,①②正确;“田保姆”模式会减少农民数量,与粮食流通无关,③④错误。

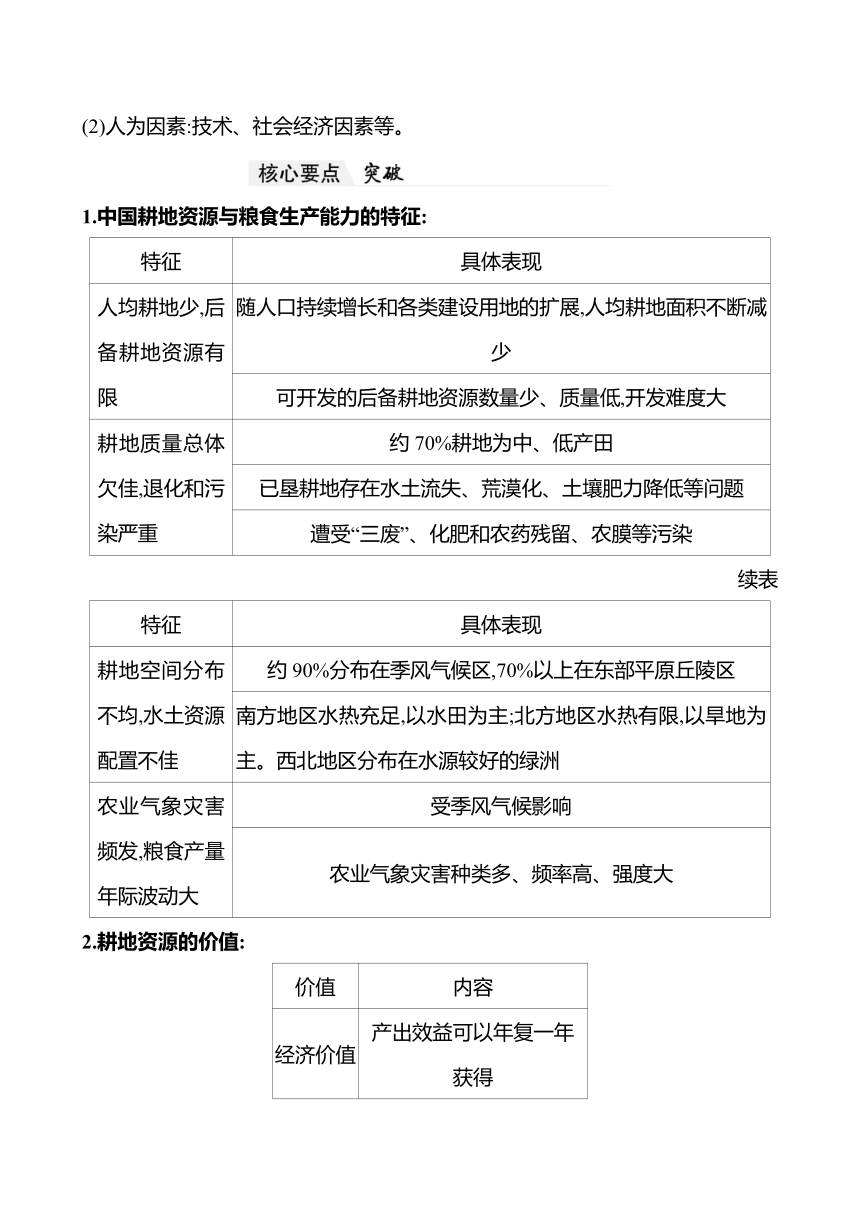

(2022·太原模拟)为确保粮食安全,我国必须严守18亿亩耕地红线。“藏粮于地”是保障我国粮食安全的重要战略举措之一。“藏粮于地”强调可持续的粮食生产能力,即在粮食供过于求时,轮作、休耕一部分土地;在粮食紧缺时,再将这部分土地迅速用于粮食生产;这样通过耕地的增加或减少来维持粮食供求的大体平衡。下图示意我国2016年耕地等级构成。据此完成6~8题。

6.与“藏粮于仓”相比,“藏粮于地”会 ( )

A.提高粮食生产成本 B.减少粮食浪费

C.减少粮食需求量 D.保障粮食供给

7.目前,我国实施“藏粮于地”战略的关键是 ( )

A.提高农业科技 B.实行精耕细作

C.扩大耕地面积 D.提高耕地质量

8.黄淮海平原土地盐碱化地区实现“藏粮于地”的有效措施是 ( )

A.发展台田 B.种植绿肥

C.轮作休耕 D.扩建大棚

【解析】6选B,7选D,8选A。第6题,与“藏粮于仓”相比,“藏粮于地”是根据粮食供给状况对土地进行轮作、休耕等,可以保护土壤肥力,减少土地退化,减少农药化肥使用,可以降低粮食生产成本;粮食仓储中会出现生虫、鼠咬及陈化现象,造成粮食浪费,“藏粮于地” 可以减少此类粮食浪费;粮食需求量是由市场决定的,与粮食储藏方式关系不大;两种方式都是储藏,都可以保障粮食供给。第7题,目前,我国实施“藏粮于地”是根据粮食供给状况对土地进行轮作、休耕等,可以保护土壤肥力,减少土地退化,通过提高耕地质量保障可持续的粮食生产能力,所以该战略的关键是提高耕地质量;提高农业科技和实行精耕细作是“藏粮于技”;“藏粮于地”是着眼现有耕地,提高耕地质量,不是通过扩大耕地面积保障粮食产量。第8题,黄淮海平原土地盐碱化地区实现“藏粮于地”的有效措施是治理盐碱地,发展台田可以控制地下盐分向地表土壤的迁移,治理土地盐碱化,提高土壤生产能力;种植绿肥可以增加土壤有机肥,对盐碱地治理作用不大;轮作休耕可以保护土壤肥力,对治理盐碱地作用不大;扩建大棚主要用于蔬菜、瓜果生产,粮食生产不适于大棚生产。

主题探究系列 耕地数量与粮食生产

中国是一个人口大国,粮食始终是事关国计民生的最重要农产品。2003年我国开始实施鼓励农民种粮的惠农政策,引起了耕地面积与粮食产量变化的分异。下图是1999—2011年我国耕地面积与粮食产量变化图。

影响我国粮食安全问题的原因

[探究问题]2003年以后影响我国粮食产量变化的主要原因。

[思考角度]2003年以后,国家对农民税收减免,使农民种粮的积极性提高,粮食产量增加;科学技术提高,单位面积产量提高也是重要原因。

[尝试作答]实行惠农政策,人们种粮积极性大大提高,导致粮食产量上升;科学技术提高,单位面积产量提高。

[思维升华]影响粮食安全主要因素

因素 具体表现

数量安全 产量 生产上增产、稳产、高产

储备 储备足够多的粮食,建立国家粮食储备体系

结构 供应结构安全,满足居民饮食结构不断提高的需要

进口 粮食进口的数量与渠道安全

耕地 足够数量的耕地,粮食安全的基础

质量安全 粮食 质量 绿色、有机、放心

耕地 质量 控制工业对土壤的污染;减少农药、化肥残留;维持土壤肥力

注重保证粮食安全要素

[探究问题]为了保证粮食安全,请你提出合理建议。

[思考角度]“粮食安全的最终目标,确保所有的人在任何时候既买得到又买得起他们所需的基本食品。”我国粮食安全的国家战略是以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑。确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

[尝试作答]

进一步加大支农惠农政策,调动农民种粮的积极性;加大农业科技的研发,依靠农业科技进步;提高农民的素质,大力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民;提高农业机械化水平;大力普及优良品种等。

[思维升华]保障粮食安全途径的思维脉络

途径 具体内容

供应 以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑

储备 建立国家粮食储备体系。藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民

质量 生产绿色有机的放心粮

技术 依靠技术提升单产、提升质量、治理污染等

同课章节目录