2024届高三地理一轮复习系列 第十九章 第二节 生态保护、全球气候变化与国家安全 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第十九章 第二节 生态保护、全球气候变化与国家安全 复习学案(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 22:35:56 | ||

图片预览

文档简介

第二节 生态保护、全球气候变化与国家安全

课标要求 命题趋势

1.结合实例,说明设立自然保护区对生态安全的意义。 2.运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。 1.基础性考法:厘清自然保护区的分布、类型及对生态安全的影响,认知碳排放造成的全球气候变暖对不同区域地理环境的影响。 2.综合性考法:理解生态退化的原因、碳排放与温室效应的关系,分析碳排放对环境的不利影响以及采取的措施。 3.创新性考法:结合图像、材料,运用相关地理原理分析设立自然保护区对国家安全的影响、减少碳排放保护生态环境。

考点1 生态保护与国家安全

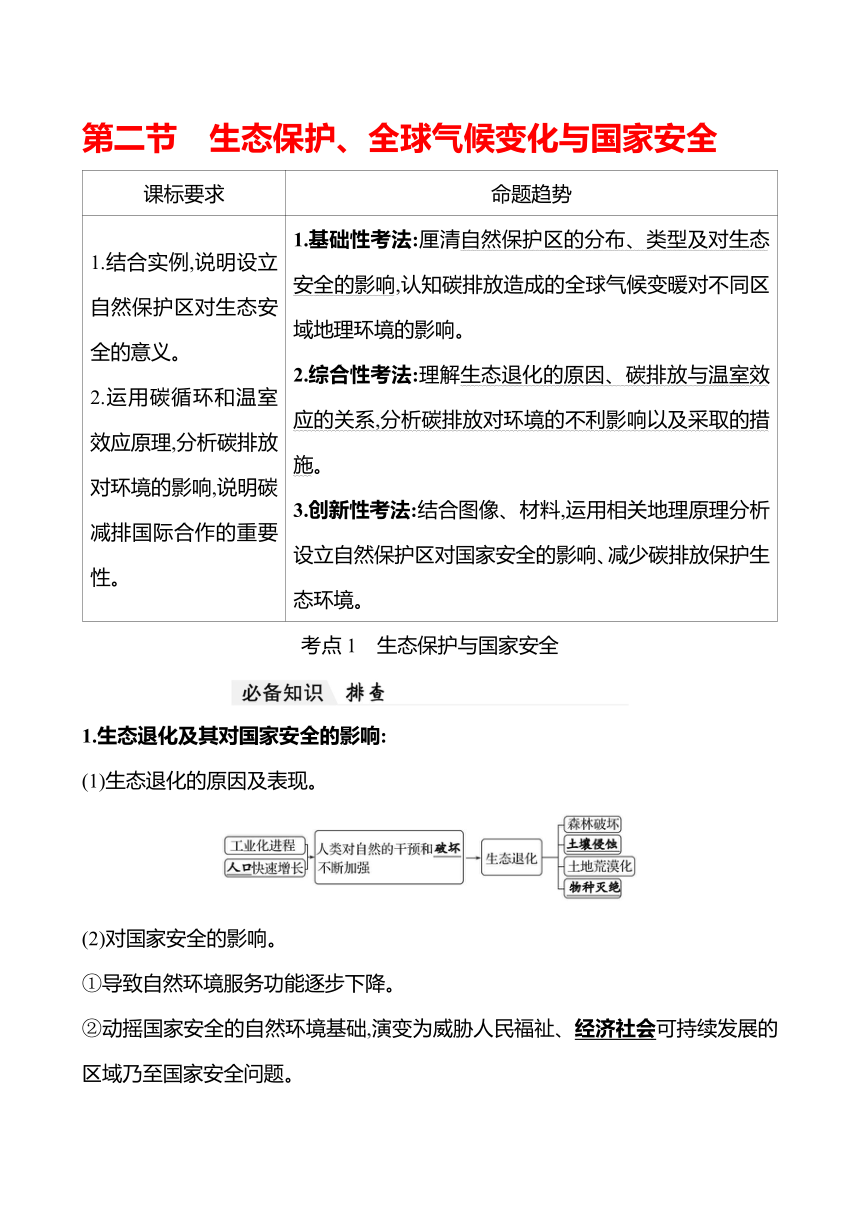

1.生态退化及其对国家安全的影响:

(1)生态退化的原因及表现。

(2)对国家安全的影响。

①导致自然环境服务功能逐步下降。

②动摇国家安全的自然环境基础,演变为威胁人民福祉、经济社会可持续发展的区域乃至国家安全问题。

(3)应对措施:生态修复、建立自然保护区等。

2.实施生态修复:

(1)类型。

类型 含义

自然恢复 消除或减少人为干扰,依靠生态系统的自我调节能力,逐步恢复,维持其可更新能力

人工修复 采取一定的生物、工程等措施,加快生态系统的恢复速度,或帮助丧失自我调节能力的生态系统恢复到安全水平,其中见效快、成效好的是工程措施

(2)我国生态修复工程:天然林资源保护工程、退耕还林(草)、退牧还草、矿山生态修复等。

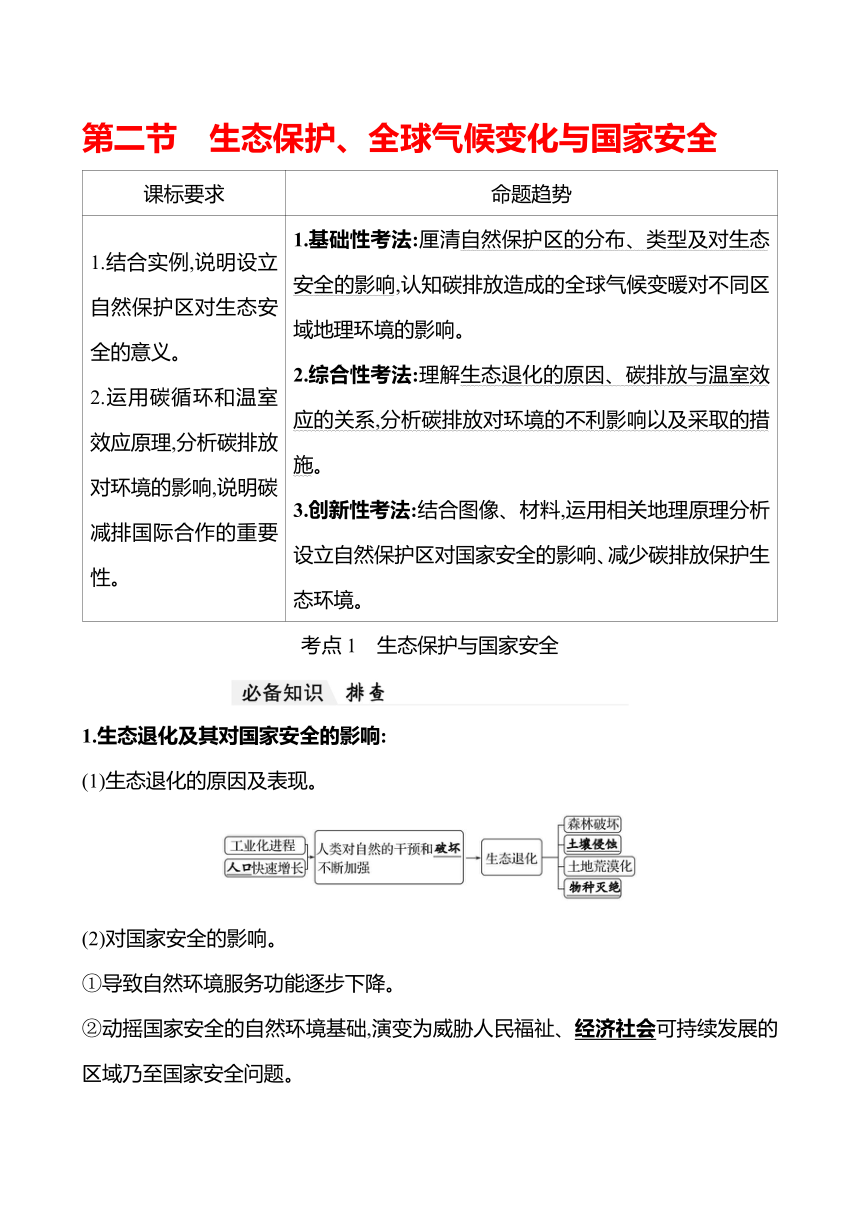

3.建立自然保护区:

(1)保护对象:自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等。

(2)保护措施。

(3)功能区。

功能区 内容

核心区 严格禁止任何单位和个人进入(除特殊的科学研究和环境监测活动)

缓冲区 严格禁止旅游和生产经营活动

实验区 可进行科研试验、教学参观、旅游、物种驯化繁殖等活动

(4)类别、类型:分为自然生态系统、野生生物、自然遗迹3个类别9个类型。

(5)意义:保护自然环境和生物多样性的有效措施;维护国家生态安全、促进生态文明、实现经济社会可持续发展的重要保障。

【点拨】

生态退化问题的关联性

生态退化问题之间有很强的关联性,一种生态退化问题的出现可能导致其他生态退化问题的出现。例如,森林的破坏会使流水的侵蚀作用增强,水土流失加剧;泥沙被挟带到下游的湖泊沉积下来,造成湖泊的面积减小、湿地萎缩;再如森林破坏、草地退化、湿地萎缩等生态问题还会导致生物多样性减少。

【深研】

阅读教材图3.17,思考:

(1)湖泊有哪些生态功能

提示:调节气候、调蓄水量、净化水体、释放氧气、美化环境、保护生物多样性等。

(2)分析湿地减少的自然原因。

提示:沉积物自然充满湖泊。

(3)分析湿地减少的人为原因。

提示:土壤侵蚀、环境污染、围湖造田、大量引水灌溉、河流截流改向等。

【点拨】

建立自然保护区是更严格的生态保护措施

相对于一般的生态修复措施,自然保护区具有明确的保护对象、区域范围和管理要求,以禁止或减少人为干扰为核心,主要依靠自然生态系统的自我修复和平衡能力,主要目标是维持自然生态系统的稳定状态。

(2022·湖北选择考)阅读图文材料,完成下列要求。

条子泥湿地位于世界自然遗产地盐城滨海湿地核心区,拥有面积广阔的潮间带滩涂,是众多候鸟迁徙途中的理想栖息地。每年春、秋迁徙季,大量候鸟在此停歇。但由于受自然和人类活动的双重影响,候鸟栖息地严重减少。为给候鸟就近找一块合适的歇脚地,当地将靠近海边原用于围垦养殖的720亩(1亩≈666.67平方米)鱼塘,经过生态修复和改造,变成了能够满足各种候鸟需求的高潮位栖息地。“720高地”建成后来条子泥停留的鸟儿越来越多,候鸟种群数量不断上升(左图)。右图示意条子泥湿地位置。

(1)分析导致当地候鸟栖息地减少的原因。

(2)说明“720高地”建设与维护的具体做法。

(3)该地恢复鸟类栖息地的成功实践,为世界自然遗产地和湿地的生态保护与修复提供了宝贵的中国经验。请你拟定一个经验总结提纲。

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→条子泥湿地位于江苏盐城滨海湿地核心区; ②特征→面积广阔的潮间带滩涂; ③事象→候鸟数量变化

建 联 系 第(1)题:海平面上升→涨潮时→水位升高→淹没栖息地;植被减少→候鸟食物不足→候鸟减少;农业围垦→发展盐业、渔业、旅游业→栖息地受到破坏。 第(2)题:材料信息→改造鱼塘为高地→恢复生态→候鸟栖息地自然保护区;增加海洋生物资源汇入、植被覆盖率→生态管理→净化养殖用水→维护生态环境。 第(3)题:材料信息→栖息地面积减少的原因→采取措施;生态系统保护与修复→保护湿地生物的多样性→科普宣传→提高普通民众生态意识

答案:(1)海平面上升,涨潮时水位升高,淹没栖息地;植被减少,候鸟食物来源不足;农业围垦占用湿地,沿海地区的盐业、渔业、旅游业等行业发展导致栖息地受到破坏。

(2)“720高地”的建设:对720亩鱼塘进行地形改造、湿地修复、环境整治,建成“720高地”。“720高地”的维护:加强生态修复,可以增加海洋生物资源、增加植被覆盖率;加强生态管理,可以按照绿色食品生产要求组织农业生产,养殖用水净化后确保达标排放。

(3)对当地栖息地面积减少的原因进行分析;结合栖息地面积减少的原因采取针对性措施;以条子泥滨海湿地生态系统的保护与修复为核心,保护滨海种质资源库和湿地生物的多样性,修复滨海生态湿地;通过观鸟、护鸟以及科普宣传,提高普通民众保护滨海湿地、重要水禽栖息地的生态意识,同时对湿地生态系统进行持续维护。

1.从森林资源的生态功能看毁林的危害:

森林具有强大的生态效益,能为人类提供各种生态服务。森林尤其是原始森林被大面积砍伐,无疑会影响和破坏森林的生态功能,带来生态灾难。

2.我国主要生态问题的成因及防治措施:

3.自然保护区对维护国家生态安全的意义:

(1)调节服务功能:自然保护区涵盖的森林、草原和湿地等生态系统,具有维持水循环、净化水质、调节气候、降解污染、蓄洪防旱、防风固沙、固定二氧化碳等重要调节功能,在遏制生态恶化、维持自然环境稳定等方面发挥着重要作用。

(2)供给服务功能:自然保护区能够有效拯救珍稀、濒危野生动植物,保护典型原生生态系统和生物多样性,保障国民经济发展的潜在战略资源需求。

(3)科学研究:自然保护区为生物、生态、农林等学科提供了良好的生态监测和科学研究基地,是生态保护、人工种苗繁育和生态修复技术研发的基地。

(4)科普教育:自然保护区是培养公众生态文明观、提高公众环境保护意识和科学文化素质的重要科普与宣传教育平台。

【知识拓展】生态安全的多重特征

(1)整体性:局部生态环境的破坏可能引发全局生态问题,甚至会导致整个国家的生存条件受到威胁。

(2)综合性:影响生态安全的因素有很多,这些因素相互作用、相互影响,使生态安全的维护显得尤为复杂。

(3)区域性:地域不同、对象不同,生态安全的影响因素和表现形式也会不同。

(4)动态性:生态安全会随着影响因素的发展变化而在不同时期表现出不同的状态。

(5)战略性:生态安全关系国计民生,关系经济社会的可持续发展。

角度1 生态退化与国家安全

(2022·广州模拟)珊瑚礁沙洲是珊瑚岛的前一地貌类型,我国南海西沙群岛北沙洲属珊瑚礁沙洲。该沙洲形态多变,岸滩沉积物类型主要是海滩岩和砂,岸滩沉积物类型和岛上有无植被覆盖对沙洲稳定性起到至关重要的作用。图1示意北沙洲形态变化,图2示意岸滩沉积物类型分布。据此完成1、2题。

1.北沙洲形态多变的主要原因是 ( )

A.海滩岩礁 B.风浪影响

C.面积较小 D.远离大陆

2.利于沙洲稳定发育成珊瑚岛的有效措施是 ( )

A.做好监测 B.加强管理

C.建设海堤 D.植树造林

【解析】1选B,2选D。第1题,北沙洲以砂质海岸为主,海滩岩礁少;该沙洲位于我国南海海域,受季风影响,风大浪高,引起风浪对沙洲的侵蚀和淤积,影响沙洲形态变化;沙洲形态变化与侵蚀、淤积的动力有关,与面积大小、距大陆远近无关。第2题,做好监测可以关注沙洲变化,但不能使沙洲稳定;此处人迹罕至,人类的破坏作用小,加强管理不是有效措施;建设海堤成本巨大,还会破坏沙洲生态;北沙洲受风浪影响形态多变,岸滩沉积物类型和岛上有无植被覆盖对沙洲稳定性起到至关重要的作用,所以应采取的有效措施是植树造林。

角度2 自然保护区建设

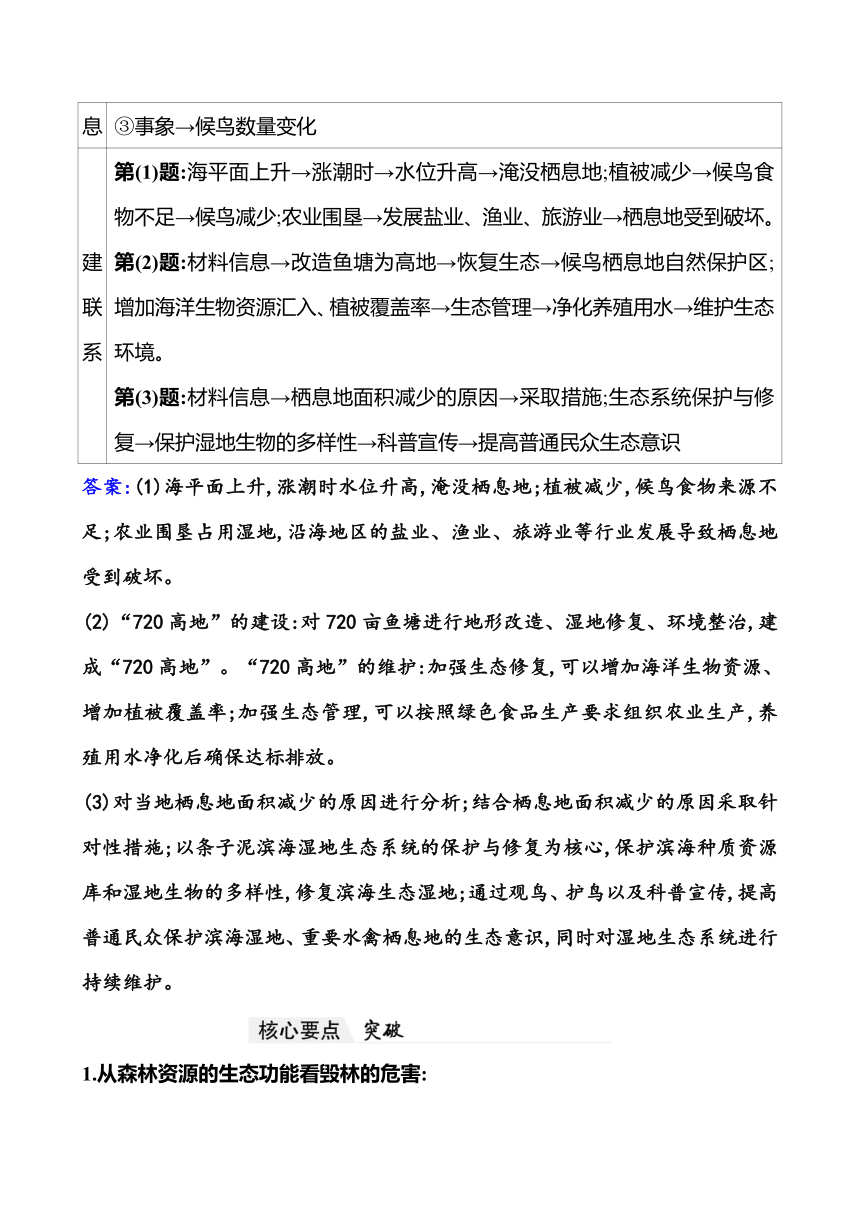

(2022·苏州模拟)自然保护区指对自然界中有代表性的保护对象所在的区域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。自然保护区可分为核心区、缓冲区和实验区三个功能分区(如下图)。据此完成3~5题。

3.以下不属于自然保护区保护对象的是 ( )

A.自然生态系统

B.珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区

C.生态农业观光园

D.有特殊意义的自然遗迹

4.在缓冲区 ( )

A.可进行科学试验、教学参观

B.严格禁止旅游和生产经营活动

C.可进行旅游和物种驯化繁殖

D.严格禁止任何单位和个人进入

5.建立自然保护区的意义有 ( )

①遏制生态恶化

②维持自然环境稳定

③提供污染监测和科研基地

④拯救珍稀、濒危野生动植物

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】3选C,4选B,5选B。第3题,自然保护区的保护对象主要包括自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等;生态农业观光园是人为制造的旅游地,不属于自然保护区保护对象。第4题,在自然保护区功能分区中,核心区,严格禁止任何单位和个人进入(除特殊的科学研究和环境监测活动);缓冲区,严格禁止旅游和生产经营活动;实验区,可进行科学试验、教学参观、旅游、物种驯化繁殖等活动。第5题,自然保护区具有维持水循环、净化水质、调节气候、降解污染、蓄洪防旱、防风固沙、固定二氧化碳等重要调节功能,在遏制生态恶化、维持自然环境稳定等方面发挥着重要作用,①②正确;自然保护区为生物、生态、农林等学科提供了良好的生态监测和科学研究基地,不能提供污染监测基地,③错误;建立自然保护区能够有效拯救珍稀、濒危野生动植物,④正确。故①②④正确,③不对。

【加固训练】

(2022·张家口模拟)乌裕尔河原为嫩江的支流,因泥沙沉积等因素影响,乌裕尔河下游排水受阻,河水泛滥,形成面积相对稳定的扎龙湿地。区内湖泊星罗棋布,河道纵横,水质清澈、苇草肥美。据此完成(1)~(3)题。

(1)扎龙湿地的功能主要是 ( )

A.城市供水

B.调节径流

C.防洪

D.提供生物栖息地

(2)乌裕尔河上游植树造林会 ( )

A.增多乌裕尔河流域洪涝灾害

B.减少乌裕尔河流域内降水量

C.减少扎龙湿地的泥沙沉积

D.增大扎龙湿地水量变化

(3)对扎龙湿地利用合理的是 ( )

A.建立自然保护区,保护湿地资源

B.疏通河流故道,排干积水,发展种植业

C.修建大坝,增加蓄水

D.挖掘湿地深度,减小水域面积

【解析】(1)选D,(2)选C,(3)选A。第(1)题,乌裕尔河下游排水受阻,河水泛滥,形成面积相对稳定的扎龙湿地。区内湖泊星罗棋布,河道纵横,水质清澈、苇草肥美。从此处看出扎龙湿地的主要作用是为生物提供栖息地;扎龙湿地距离城市较远;扎龙湿地是河流排水受阻而形成的,对河流具有调节径流和防洪作用,但不是主要功能。第(2)题,上游植树,水土流失减轻,下游泥沙沉积减少;上游植被覆盖率高,具有一定的调节作用,乌裕尔河流域洪涝灾害减少,扎龙湿地的水量稳定;植被可以增加空气中的水分,增加乌裕尔河流域内降水量。第(3)题,对扎龙湿地合理利用,主要是对湿地的保护,控制开发的程度;排干积水和减小水域面积主要是对湿地的破坏;扎龙湿地位于河流的下游,修建大坝会使湿地的面积减小,不利于湿地的保护。

考点2 全球气候变化与国家安全

1.全球气候变化与人为碳排放:

(1)20世纪以来的全球气候变化特征:以变暖为突出特征。全球变暖趋势与大气中二氧化碳等温室气体浓度变化密切相关。

(2)大气的温室效应:大气中的水汽、二氧化碳、甲烷等温室气体可以强烈地吸收地面长波辐射,使地球接收的太阳能不会马上散失掉,形成温室效应,对地球起到保温作用。

(3)碳循环。

含义 碳元素在大气圈、水圈、生物圈以及岩石圈之间迁移、转化所构成的循环

作用 自然界的碳循环过程维持了大气中二氧化碳等温室气体含量的相对稳定

(4)大气温室效应不断增强的原因:工业革命以来,人类活动主要通过使用化石燃料和改变土地利用两种方式极大地改变了全球碳循环过程,使大气中二氧化碳含量不断增加。

2.全球气候变化对国家安全的影响:

(1)对人类社会的影响:全球变暖可通过多种自然过程对人类造成不利影响,危害自然环境的各种服务功能,甚至威胁人类生命财产安全、生产活动和社会经济正常运转。

(2)对国家安全的影响:

①生存空间的丧失是气候变化对国家安全最为严重的影响。

②加剧资源危机或自然灾害而影响国家安全。

③激化国家间的资源争端而影响国家安全。

④受其他国家波及而间接影响国家安全。

3.应对全球气候变化:

(1)应对措施。

(2)国际合作应对气候变化:资金和技术是实现减缓和适应的重要保障,减缓、适应、资金和技术四个方面被认为是应对气候变化的关键,是国际合作关注的重点。

【点拨】

全球气候变化的三个误区

(1)全球变暖受自然因素和人为因素共同影响。

(2)全球气候变化不代表全球变暖,始终处于冷暖、干湿交替中,呈周期性变化。

(3)全球气温升高是就全球气温平均状况而言的,并非表明地球上每个地区气温都在上升。

【深研】

阅读教材图3.27,思考:

(1)气温变化与二氧化碳的浓度变化之间有什么关系

提示:两者基本呈正相关。

(2)解释二氧化碳浓度升高导致增温的原理。

提示:二氧化碳浓度升高,吸收大气中的红外线和地面长波辐射增多,同时对地面的保温效应增强,所以气温升高。

【思考】

在碳减排中,为什么发达国家要承担更多的责任

提示:大气中人为增加的二氧化碳主要是由西方发达国家工业化带来的,目前发达国家仍然是人均碳排放最多的,同时,发达国家还通过产业转移方式向发展中国家进行碳转移,故在碳减排中应承担更多的责任。

[生活情境]喜马拉雅山冰川的变化

除两极地区的冰川外,喜马拉雅地区的冰川是世界上冰体最大的组成部分。许多资料表明,近年来,喜马拉雅地区冰川后退的速度在逐渐加快,该地区的冰川正以20世纪末2倍的速度融化。国际冰雪研究委员会指出,如果按目前的融化速度继续下去,部分冰川在2035年之前消失的可能性非常大。

[任务驱动]

任务1:冰川快速融化造成的后果有哪些

提示:一方面会引发滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害;另一方面还可能导致海平面上升,危及沿海低地和沿海大城市及一些岛国。

任务2:近年来我国政府提出了“节能减排”的号召,请你说一说节能减排的重要意义。

提示:促进经济结构调整,转变经济增长方式;保护环境,减缓全球变暖的速度。

1.全球气候变化及原因分析:

全球气候变化的主要表现是不同时间尺度的冷暖和干湿变化。气温升高是近百年来全球气候变化的显著特点,气温升高的主要原因是温室气体的大量排放。具体分析如下:

2.全球变暖的影响:

(1)对海平面和海岸带的影响。

(2)对农业的主要影响。

(3)对水循环过程的影响。

(4)对生态系统的影响。

(5)对工业的影响。

(6)对人类健康的影响。

(7)对国家安全的影响。

3.全球气候变暖对策的基本思路:

【知识拓展】中国碳减排的行动措施

(1)积极推进绿色发展,构建低碳经济体系。

(2)通过科技创新和体制机制创新以及严格的环保巡查制度,转变经济结构,淘汰落后产能。

(3)调整能源结构,推广风能、太阳能、核能等非化石能源生产,鼓励绿色消费,倡导绿色出行。

(4)对碳排放交易市场试点经验加以推广,启动全国统一的碳排放交易体系。

(5)开征环境保护税。

角度1 全球气候变化的应对措施

(2022·重庆模拟)碳排放权交易指把二氧化碳排放权视为商品,在总量管制下,国家间或企业间通过市场手段进行排放交换,从而达到控制排放总量的目的。下图是配额型碳交易原理示意图。目前,全球碳市场主要在《联合国气候变化框架公约》缔约国之间,但各国碳交易具体规则有所不同。我国《碳排放权交易管理办法(试行)》于2021年2月1日起实施。据此完成1、2题。

1.若图中甲、乙两企业均为钢铁厂,且获得等量碳排放配额,以下推断最可能的是 ( )

A.企业甲能源使用效率高

B.企业乙占地面积更小

C.企业甲产品科技含量低

D.企业乙运输耗能较少

2.碳交易 ( )

A.使环保企业获得更大收益

B.使高碳企业降低碳排放成本

C.鼓励发达国家增加碳排放

D.阻碍了发展中国家经济增长

【解析】1选A,2选A。第1题,读图可知,甲、乙两企业均为钢铁厂,且获得等量碳排放配额。企业甲出售配额,说明企业甲能源使用效率高,碳排放量少,有多余的碳排放配额可以出售;企业乙碳排放量高,碳排放配额不足,需要购买碳排放配额,但不能说明企业乙占地面积的大小;钢铁企业碳排放量的多少与能源使用效率和使用的能源有关,与产品的科技含量关系不大;企业乙碳排放量大,不能说明运输耗能的多少。第2题,由图可知,碳交易使环保企业可以出售配额,从而获得更大收益;碳交易使高碳企业购买碳排放配额,从而增加了碳排放成本;发达国家技术先进,能源利用率较高,因此碳交易鼓励发达国家减少碳排放;发展中国家由于技术水平较低,能源利用率较低,并且由于处于工业化加速发展过程中,因此通过购买碳排放配额可以使传统工业得到发展,使发展中国家经济得以增长。

角度2 碳排放对环境的影响

碳达峰是指在某一个时点,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落。碳中和是指某个地区在一定时间内(一般指一年)直接或间接排放的二氧化碳,与其通过植树造林、节能减排等吸收的二氧化碳相互抵消,实现二氧化碳“净零排放”。碳汇是从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制。我国承诺在2030年前实现“碳达峰”,2060年实现“碳中和”。下图为碳循环主要途径模式示意图。据此完成3~5题。

3.碳循环过程中的碳汇有 ( )

①煤、石油、天然气燃烧

②陆地植物光合作用

③陆地动植物的呼吸

④海洋生物的呼吸

⑤海洋植物光合作用

⑥降水中和

A.①②③ B.②⑤⑥

C.③④⑤ D.③⑤⑥

4.我国为实现“碳达峰”和“碳中和”目标,下列措施有效的是 ( )

①循环使用淡水资源

②积极推广生物碳汇技术

③调整优化能源消费结构

④将高耗能企业转移出国

⑤征收碳税,以促进行业绿色转型

⑥停止使用化石燃料

A.①②③ B.②④⑤

C.②③⑤ D.③④⑥

5.从长远看,实现“碳中和”会使 ( )

A.经济发展受阻 B.能源消耗减少

C.生态负担加重 D.极冰融化减缓

【解析】3选B,4选C,5选D。第3题,依据材料信息“碳汇是从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制”可知,煤、石油、天然气燃烧向大气中释放二氧化碳,不是碳汇,①错误;陆地植物光合作用吸收二氧化碳,是碳汇,②正确;陆地动植物的呼吸向大气中释放二氧化碳,不是碳汇,③错误;海洋生物的呼吸不是碳汇,④错误;海洋植物光合作用吸收二氧化碳,是碳汇,⑤正确;雨水可以溶解大气中的二氧化碳,故降水中和是碳汇,⑥正确。第4题,循环使用淡水资源能够节约水资源,不能增加碳汇,①错误;积极推广生物碳汇技术能够增加碳汇,②正确;调整优化能源消费结构,增加清洁能源,减少碳排放,③正确;将高耗能企业转移出国并不是一个有效的措施,④错误;征收碳税,以促进行业绿色转型,减少碳排放,⑤正确;停止使用化石燃料会影响经济发展,⑥错误。第5题,实现“碳中和”,会促进经济可持续发展;能源消耗不会减少,清洁能源使用量增多;生态环境建设水平会提升;碳排放量减少,缓解全球变暖,极冰融化减缓。

6.(2022·湖南选择考)阅读图文材料,完成下列要求。

土壤有机质包括腐殖质、生物残体等,大多以有机碳的形式存在。土壤有机碳密度是指单位面积内一定深度的土壤有机碳储量。海南岛某自然保护区内保存着较完整的热带山地雨林,此地常受台风影响。下图示意该保护区内一块样地的地形及该样地内部分点位土壤表层(0~10 cm)的有机碳密度(单位:kg/m2)。

(1)指出该样地山脊与山谷土壤表层有机碳密度的差异,并分析其原因。

(2)该地森林固碳能力比长白山更强,请说明理由。

(3)森林固碳是降低大气二氧化碳浓度的重要途径,提出增强当地森林碳吸收能力的主要措施。

【解析】第(1)题,首先在等高线图中读出哪里是山谷、哪里是山脊,然后观测山脊和山谷中点位的土壤表层(0~10 cm)的有机碳密度,会发现山脊土壤表层有机碳密度较大,山谷土壤表层有机碳密度较小。土壤有机质含量由有机质输入和分解两方面决定,图中显示,该样地内相对高差不大,山谷与山脊的气温相差不大,且水分均比较充足,因此山谷与山脊有机质的分解差异不大。而土壤中有机质主要通过枯枝落叶来输入,材料信息表明,当地常受台风影响,与山谷相比,山脊受台风影响更大,易使植被倾倒死亡、腐烂,增加土壤中有机碳输入,也因此树木更新快,有机碳的输入来源较多,从而使得山脊土壤表层有机碳密度较大。第(2)题,森林固碳能力包括土壤固碳能力和生物体固碳能力。由于长白山地区气候冷湿,土壤的有机碳含量高于海南岛,因此该地森林固碳能力比长白山更强应表现在生物体固碳能力方面。与长白山相比,该地属于热带山地雨林地区,水热条件更好,植被生长条件更优,植被更茂密,热带森林光合作用更强,吸收二氧化碳更多,从而把碳大量固定在植物体内,因此该地森林固碳能力比长白山更强。第(3)题,森林固碳是降低大气二氧化碳浓度的重要途径,森林的固碳能力取决于森林的数量和质量,从数量来看,当地应积极恢复森林,扩大森林面积,从而增强当地森林碳吸收能力;从质量来看,应加强森林抚育和管理,注重林木的保护性间伐与更新,使得森林生长更加旺盛,从而提升森林固碳能力。

答案:(1)差异:山脊土壤表层有机碳密度较大,山谷土壤表层有机碳密度较小。原因:与山谷相比,山脊受台风影响更大,易使植被倾倒死亡、腐烂,树木更新快,增加土壤中有机碳输入。

(2)与长白山相比,该地水热条件更好,植被更茂密,热带森林光合作用更强,吸收二氧化碳更多,把碳大量固定在植物体内。

(3)积极恢复森林,扩大森林面积;加强森林抚育和管理,注重林木的保护性间伐与更新,提升森林固碳能力等。

【加固训练】

(2022·贵州联考)2018年联合国政府间气候变化专门委员会在发布的《全球1.5 ℃增暖特别报告》中指出,为实现全球气候变暖不超过1.5 ℃的目标,需要全球在2050年左右达到净零排放。下图示意2015-2050年为实现全球气候变暖不超过1.5 ℃与2 ℃情景的碳排放趋势对比(含预测)。据此完成(1)(2)题。

(1)与2 ℃情景的碳排放相比,1.5 ℃情景 ( )

A.碳排放顶峰不会到来

B.2050年完全实现零排放

C.碳排放速度下降更快

D.极端气候会逐渐消失

(2)与2 ℃情景的碳排放相比,1.5 ℃情景减少的碳排放量主要得益于 ( )

A.化石燃料的全面禁用

B.能源利用效率的提高

C.经济增长速度放缓

D.森林覆盖率大幅度提升

【解析】(1)选C,(2)选B。第(1)题,根据图中信息可知,1.5 ℃和2 ℃碳排放顶峰均在2020年已经出现;2050年碳排放量接近零,并没有完全实现零排放;极端气候只是减少,而不会消失;由图可知,1.5 ℃情景碳排放速度下降更快。第(2)题,与2 ℃情景的碳排放相比,1.5 ℃情景减少的碳排放量,在很大程度上是由能源效率提升带来的能源消费总量下降和能源结构朝向低碳方向优化实现的;全面禁用化石燃料与现实不符;放缓经济增长速度,不符合可持续发展的内涵;提升森林覆盖率可以增加对人类排入大气中的二氧化碳的吸收,但全球的森林覆盖率没有大幅度提升的趋势。

课标要求 命题趋势

1.结合实例,说明设立自然保护区对生态安全的意义。 2.运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。 1.基础性考法:厘清自然保护区的分布、类型及对生态安全的影响,认知碳排放造成的全球气候变暖对不同区域地理环境的影响。 2.综合性考法:理解生态退化的原因、碳排放与温室效应的关系,分析碳排放对环境的不利影响以及采取的措施。 3.创新性考法:结合图像、材料,运用相关地理原理分析设立自然保护区对国家安全的影响、减少碳排放保护生态环境。

考点1 生态保护与国家安全

1.生态退化及其对国家安全的影响:

(1)生态退化的原因及表现。

(2)对国家安全的影响。

①导致自然环境服务功能逐步下降。

②动摇国家安全的自然环境基础,演变为威胁人民福祉、经济社会可持续发展的区域乃至国家安全问题。

(3)应对措施:生态修复、建立自然保护区等。

2.实施生态修复:

(1)类型。

类型 含义

自然恢复 消除或减少人为干扰,依靠生态系统的自我调节能力,逐步恢复,维持其可更新能力

人工修复 采取一定的生物、工程等措施,加快生态系统的恢复速度,或帮助丧失自我调节能力的生态系统恢复到安全水平,其中见效快、成效好的是工程措施

(2)我国生态修复工程:天然林资源保护工程、退耕还林(草)、退牧还草、矿山生态修复等。

3.建立自然保护区:

(1)保护对象:自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等。

(2)保护措施。

(3)功能区。

功能区 内容

核心区 严格禁止任何单位和个人进入(除特殊的科学研究和环境监测活动)

缓冲区 严格禁止旅游和生产经营活动

实验区 可进行科研试验、教学参观、旅游、物种驯化繁殖等活动

(4)类别、类型:分为自然生态系统、野生生物、自然遗迹3个类别9个类型。

(5)意义:保护自然环境和生物多样性的有效措施;维护国家生态安全、促进生态文明、实现经济社会可持续发展的重要保障。

【点拨】

生态退化问题的关联性

生态退化问题之间有很强的关联性,一种生态退化问题的出现可能导致其他生态退化问题的出现。例如,森林的破坏会使流水的侵蚀作用增强,水土流失加剧;泥沙被挟带到下游的湖泊沉积下来,造成湖泊的面积减小、湿地萎缩;再如森林破坏、草地退化、湿地萎缩等生态问题还会导致生物多样性减少。

【深研】

阅读教材图3.17,思考:

(1)湖泊有哪些生态功能

提示:调节气候、调蓄水量、净化水体、释放氧气、美化环境、保护生物多样性等。

(2)分析湿地减少的自然原因。

提示:沉积物自然充满湖泊。

(3)分析湿地减少的人为原因。

提示:土壤侵蚀、环境污染、围湖造田、大量引水灌溉、河流截流改向等。

【点拨】

建立自然保护区是更严格的生态保护措施

相对于一般的生态修复措施,自然保护区具有明确的保护对象、区域范围和管理要求,以禁止或减少人为干扰为核心,主要依靠自然生态系统的自我修复和平衡能力,主要目标是维持自然生态系统的稳定状态。

(2022·湖北选择考)阅读图文材料,完成下列要求。

条子泥湿地位于世界自然遗产地盐城滨海湿地核心区,拥有面积广阔的潮间带滩涂,是众多候鸟迁徙途中的理想栖息地。每年春、秋迁徙季,大量候鸟在此停歇。但由于受自然和人类活动的双重影响,候鸟栖息地严重减少。为给候鸟就近找一块合适的歇脚地,当地将靠近海边原用于围垦养殖的720亩(1亩≈666.67平方米)鱼塘,经过生态修复和改造,变成了能够满足各种候鸟需求的高潮位栖息地。“720高地”建成后来条子泥停留的鸟儿越来越多,候鸟种群数量不断上升(左图)。右图示意条子泥湿地位置。

(1)分析导致当地候鸟栖息地减少的原因。

(2)说明“720高地”建设与维护的具体做法。

(3)该地恢复鸟类栖息地的成功实践,为世界自然遗产地和湿地的生态保护与修复提供了宝贵的中国经验。请你拟定一个经验总结提纲。

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→条子泥湿地位于江苏盐城滨海湿地核心区; ②特征→面积广阔的潮间带滩涂; ③事象→候鸟数量变化

建 联 系 第(1)题:海平面上升→涨潮时→水位升高→淹没栖息地;植被减少→候鸟食物不足→候鸟减少;农业围垦→发展盐业、渔业、旅游业→栖息地受到破坏。 第(2)题:材料信息→改造鱼塘为高地→恢复生态→候鸟栖息地自然保护区;增加海洋生物资源汇入、植被覆盖率→生态管理→净化养殖用水→维护生态环境。 第(3)题:材料信息→栖息地面积减少的原因→采取措施;生态系统保护与修复→保护湿地生物的多样性→科普宣传→提高普通民众生态意识

答案:(1)海平面上升,涨潮时水位升高,淹没栖息地;植被减少,候鸟食物来源不足;农业围垦占用湿地,沿海地区的盐业、渔业、旅游业等行业发展导致栖息地受到破坏。

(2)“720高地”的建设:对720亩鱼塘进行地形改造、湿地修复、环境整治,建成“720高地”。“720高地”的维护:加强生态修复,可以增加海洋生物资源、增加植被覆盖率;加强生态管理,可以按照绿色食品生产要求组织农业生产,养殖用水净化后确保达标排放。

(3)对当地栖息地面积减少的原因进行分析;结合栖息地面积减少的原因采取针对性措施;以条子泥滨海湿地生态系统的保护与修复为核心,保护滨海种质资源库和湿地生物的多样性,修复滨海生态湿地;通过观鸟、护鸟以及科普宣传,提高普通民众保护滨海湿地、重要水禽栖息地的生态意识,同时对湿地生态系统进行持续维护。

1.从森林资源的生态功能看毁林的危害:

森林具有强大的生态效益,能为人类提供各种生态服务。森林尤其是原始森林被大面积砍伐,无疑会影响和破坏森林的生态功能,带来生态灾难。

2.我国主要生态问题的成因及防治措施:

3.自然保护区对维护国家生态安全的意义:

(1)调节服务功能:自然保护区涵盖的森林、草原和湿地等生态系统,具有维持水循环、净化水质、调节气候、降解污染、蓄洪防旱、防风固沙、固定二氧化碳等重要调节功能,在遏制生态恶化、维持自然环境稳定等方面发挥着重要作用。

(2)供给服务功能:自然保护区能够有效拯救珍稀、濒危野生动植物,保护典型原生生态系统和生物多样性,保障国民经济发展的潜在战略资源需求。

(3)科学研究:自然保护区为生物、生态、农林等学科提供了良好的生态监测和科学研究基地,是生态保护、人工种苗繁育和生态修复技术研发的基地。

(4)科普教育:自然保护区是培养公众生态文明观、提高公众环境保护意识和科学文化素质的重要科普与宣传教育平台。

【知识拓展】生态安全的多重特征

(1)整体性:局部生态环境的破坏可能引发全局生态问题,甚至会导致整个国家的生存条件受到威胁。

(2)综合性:影响生态安全的因素有很多,这些因素相互作用、相互影响,使生态安全的维护显得尤为复杂。

(3)区域性:地域不同、对象不同,生态安全的影响因素和表现形式也会不同。

(4)动态性:生态安全会随着影响因素的发展变化而在不同时期表现出不同的状态。

(5)战略性:生态安全关系国计民生,关系经济社会的可持续发展。

角度1 生态退化与国家安全

(2022·广州模拟)珊瑚礁沙洲是珊瑚岛的前一地貌类型,我国南海西沙群岛北沙洲属珊瑚礁沙洲。该沙洲形态多变,岸滩沉积物类型主要是海滩岩和砂,岸滩沉积物类型和岛上有无植被覆盖对沙洲稳定性起到至关重要的作用。图1示意北沙洲形态变化,图2示意岸滩沉积物类型分布。据此完成1、2题。

1.北沙洲形态多变的主要原因是 ( )

A.海滩岩礁 B.风浪影响

C.面积较小 D.远离大陆

2.利于沙洲稳定发育成珊瑚岛的有效措施是 ( )

A.做好监测 B.加强管理

C.建设海堤 D.植树造林

【解析】1选B,2选D。第1题,北沙洲以砂质海岸为主,海滩岩礁少;该沙洲位于我国南海海域,受季风影响,风大浪高,引起风浪对沙洲的侵蚀和淤积,影响沙洲形态变化;沙洲形态变化与侵蚀、淤积的动力有关,与面积大小、距大陆远近无关。第2题,做好监测可以关注沙洲变化,但不能使沙洲稳定;此处人迹罕至,人类的破坏作用小,加强管理不是有效措施;建设海堤成本巨大,还会破坏沙洲生态;北沙洲受风浪影响形态多变,岸滩沉积物类型和岛上有无植被覆盖对沙洲稳定性起到至关重要的作用,所以应采取的有效措施是植树造林。

角度2 自然保护区建设

(2022·苏州模拟)自然保护区指对自然界中有代表性的保护对象所在的区域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。自然保护区可分为核心区、缓冲区和实验区三个功能分区(如下图)。据此完成3~5题。

3.以下不属于自然保护区保护对象的是 ( )

A.自然生态系统

B.珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区

C.生态农业观光园

D.有特殊意义的自然遗迹

4.在缓冲区 ( )

A.可进行科学试验、教学参观

B.严格禁止旅游和生产经营活动

C.可进行旅游和物种驯化繁殖

D.严格禁止任何单位和个人进入

5.建立自然保护区的意义有 ( )

①遏制生态恶化

②维持自然环境稳定

③提供污染监测和科研基地

④拯救珍稀、濒危野生动植物

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】3选C,4选B,5选B。第3题,自然保护区的保护对象主要包括自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等;生态农业观光园是人为制造的旅游地,不属于自然保护区保护对象。第4题,在自然保护区功能分区中,核心区,严格禁止任何单位和个人进入(除特殊的科学研究和环境监测活动);缓冲区,严格禁止旅游和生产经营活动;实验区,可进行科学试验、教学参观、旅游、物种驯化繁殖等活动。第5题,自然保护区具有维持水循环、净化水质、调节气候、降解污染、蓄洪防旱、防风固沙、固定二氧化碳等重要调节功能,在遏制生态恶化、维持自然环境稳定等方面发挥着重要作用,①②正确;自然保护区为生物、生态、农林等学科提供了良好的生态监测和科学研究基地,不能提供污染监测基地,③错误;建立自然保护区能够有效拯救珍稀、濒危野生动植物,④正确。故①②④正确,③不对。

【加固训练】

(2022·张家口模拟)乌裕尔河原为嫩江的支流,因泥沙沉积等因素影响,乌裕尔河下游排水受阻,河水泛滥,形成面积相对稳定的扎龙湿地。区内湖泊星罗棋布,河道纵横,水质清澈、苇草肥美。据此完成(1)~(3)题。

(1)扎龙湿地的功能主要是 ( )

A.城市供水

B.调节径流

C.防洪

D.提供生物栖息地

(2)乌裕尔河上游植树造林会 ( )

A.增多乌裕尔河流域洪涝灾害

B.减少乌裕尔河流域内降水量

C.减少扎龙湿地的泥沙沉积

D.增大扎龙湿地水量变化

(3)对扎龙湿地利用合理的是 ( )

A.建立自然保护区,保护湿地资源

B.疏通河流故道,排干积水,发展种植业

C.修建大坝,增加蓄水

D.挖掘湿地深度,减小水域面积

【解析】(1)选D,(2)选C,(3)选A。第(1)题,乌裕尔河下游排水受阻,河水泛滥,形成面积相对稳定的扎龙湿地。区内湖泊星罗棋布,河道纵横,水质清澈、苇草肥美。从此处看出扎龙湿地的主要作用是为生物提供栖息地;扎龙湿地距离城市较远;扎龙湿地是河流排水受阻而形成的,对河流具有调节径流和防洪作用,但不是主要功能。第(2)题,上游植树,水土流失减轻,下游泥沙沉积减少;上游植被覆盖率高,具有一定的调节作用,乌裕尔河流域洪涝灾害减少,扎龙湿地的水量稳定;植被可以增加空气中的水分,增加乌裕尔河流域内降水量。第(3)题,对扎龙湿地合理利用,主要是对湿地的保护,控制开发的程度;排干积水和减小水域面积主要是对湿地的破坏;扎龙湿地位于河流的下游,修建大坝会使湿地的面积减小,不利于湿地的保护。

考点2 全球气候变化与国家安全

1.全球气候变化与人为碳排放:

(1)20世纪以来的全球气候变化特征:以变暖为突出特征。全球变暖趋势与大气中二氧化碳等温室气体浓度变化密切相关。

(2)大气的温室效应:大气中的水汽、二氧化碳、甲烷等温室气体可以强烈地吸收地面长波辐射,使地球接收的太阳能不会马上散失掉,形成温室效应,对地球起到保温作用。

(3)碳循环。

含义 碳元素在大气圈、水圈、生物圈以及岩石圈之间迁移、转化所构成的循环

作用 自然界的碳循环过程维持了大气中二氧化碳等温室气体含量的相对稳定

(4)大气温室效应不断增强的原因:工业革命以来,人类活动主要通过使用化石燃料和改变土地利用两种方式极大地改变了全球碳循环过程,使大气中二氧化碳含量不断增加。

2.全球气候变化对国家安全的影响:

(1)对人类社会的影响:全球变暖可通过多种自然过程对人类造成不利影响,危害自然环境的各种服务功能,甚至威胁人类生命财产安全、生产活动和社会经济正常运转。

(2)对国家安全的影响:

①生存空间的丧失是气候变化对国家安全最为严重的影响。

②加剧资源危机或自然灾害而影响国家安全。

③激化国家间的资源争端而影响国家安全。

④受其他国家波及而间接影响国家安全。

3.应对全球气候变化:

(1)应对措施。

(2)国际合作应对气候变化:资金和技术是实现减缓和适应的重要保障,减缓、适应、资金和技术四个方面被认为是应对气候变化的关键,是国际合作关注的重点。

【点拨】

全球气候变化的三个误区

(1)全球变暖受自然因素和人为因素共同影响。

(2)全球气候变化不代表全球变暖,始终处于冷暖、干湿交替中,呈周期性变化。

(3)全球气温升高是就全球气温平均状况而言的,并非表明地球上每个地区气温都在上升。

【深研】

阅读教材图3.27,思考:

(1)气温变化与二氧化碳的浓度变化之间有什么关系

提示:两者基本呈正相关。

(2)解释二氧化碳浓度升高导致增温的原理。

提示:二氧化碳浓度升高,吸收大气中的红外线和地面长波辐射增多,同时对地面的保温效应增强,所以气温升高。

【思考】

在碳减排中,为什么发达国家要承担更多的责任

提示:大气中人为增加的二氧化碳主要是由西方发达国家工业化带来的,目前发达国家仍然是人均碳排放最多的,同时,发达国家还通过产业转移方式向发展中国家进行碳转移,故在碳减排中应承担更多的责任。

[生活情境]喜马拉雅山冰川的变化

除两极地区的冰川外,喜马拉雅地区的冰川是世界上冰体最大的组成部分。许多资料表明,近年来,喜马拉雅地区冰川后退的速度在逐渐加快,该地区的冰川正以20世纪末2倍的速度融化。国际冰雪研究委员会指出,如果按目前的融化速度继续下去,部分冰川在2035年之前消失的可能性非常大。

[任务驱动]

任务1:冰川快速融化造成的后果有哪些

提示:一方面会引发滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害;另一方面还可能导致海平面上升,危及沿海低地和沿海大城市及一些岛国。

任务2:近年来我国政府提出了“节能减排”的号召,请你说一说节能减排的重要意义。

提示:促进经济结构调整,转变经济增长方式;保护环境,减缓全球变暖的速度。

1.全球气候变化及原因分析:

全球气候变化的主要表现是不同时间尺度的冷暖和干湿变化。气温升高是近百年来全球气候变化的显著特点,气温升高的主要原因是温室气体的大量排放。具体分析如下:

2.全球变暖的影响:

(1)对海平面和海岸带的影响。

(2)对农业的主要影响。

(3)对水循环过程的影响。

(4)对生态系统的影响。

(5)对工业的影响。

(6)对人类健康的影响。

(7)对国家安全的影响。

3.全球气候变暖对策的基本思路:

【知识拓展】中国碳减排的行动措施

(1)积极推进绿色发展,构建低碳经济体系。

(2)通过科技创新和体制机制创新以及严格的环保巡查制度,转变经济结构,淘汰落后产能。

(3)调整能源结构,推广风能、太阳能、核能等非化石能源生产,鼓励绿色消费,倡导绿色出行。

(4)对碳排放交易市场试点经验加以推广,启动全国统一的碳排放交易体系。

(5)开征环境保护税。

角度1 全球气候变化的应对措施

(2022·重庆模拟)碳排放权交易指把二氧化碳排放权视为商品,在总量管制下,国家间或企业间通过市场手段进行排放交换,从而达到控制排放总量的目的。下图是配额型碳交易原理示意图。目前,全球碳市场主要在《联合国气候变化框架公约》缔约国之间,但各国碳交易具体规则有所不同。我国《碳排放权交易管理办法(试行)》于2021年2月1日起实施。据此完成1、2题。

1.若图中甲、乙两企业均为钢铁厂,且获得等量碳排放配额,以下推断最可能的是 ( )

A.企业甲能源使用效率高

B.企业乙占地面积更小

C.企业甲产品科技含量低

D.企业乙运输耗能较少

2.碳交易 ( )

A.使环保企业获得更大收益

B.使高碳企业降低碳排放成本

C.鼓励发达国家增加碳排放

D.阻碍了发展中国家经济增长

【解析】1选A,2选A。第1题,读图可知,甲、乙两企业均为钢铁厂,且获得等量碳排放配额。企业甲出售配额,说明企业甲能源使用效率高,碳排放量少,有多余的碳排放配额可以出售;企业乙碳排放量高,碳排放配额不足,需要购买碳排放配额,但不能说明企业乙占地面积的大小;钢铁企业碳排放量的多少与能源使用效率和使用的能源有关,与产品的科技含量关系不大;企业乙碳排放量大,不能说明运输耗能的多少。第2题,由图可知,碳交易使环保企业可以出售配额,从而获得更大收益;碳交易使高碳企业购买碳排放配额,从而增加了碳排放成本;发达国家技术先进,能源利用率较高,因此碳交易鼓励发达国家减少碳排放;发展中国家由于技术水平较低,能源利用率较低,并且由于处于工业化加速发展过程中,因此通过购买碳排放配额可以使传统工业得到发展,使发展中国家经济得以增长。

角度2 碳排放对环境的影响

碳达峰是指在某一个时点,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落。碳中和是指某个地区在一定时间内(一般指一年)直接或间接排放的二氧化碳,与其通过植树造林、节能减排等吸收的二氧化碳相互抵消,实现二氧化碳“净零排放”。碳汇是从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制。我国承诺在2030年前实现“碳达峰”,2060年实现“碳中和”。下图为碳循环主要途径模式示意图。据此完成3~5题。

3.碳循环过程中的碳汇有 ( )

①煤、石油、天然气燃烧

②陆地植物光合作用

③陆地动植物的呼吸

④海洋生物的呼吸

⑤海洋植物光合作用

⑥降水中和

A.①②③ B.②⑤⑥

C.③④⑤ D.③⑤⑥

4.我国为实现“碳达峰”和“碳中和”目标,下列措施有效的是 ( )

①循环使用淡水资源

②积极推广生物碳汇技术

③调整优化能源消费结构

④将高耗能企业转移出国

⑤征收碳税,以促进行业绿色转型

⑥停止使用化石燃料

A.①②③ B.②④⑤

C.②③⑤ D.③④⑥

5.从长远看,实现“碳中和”会使 ( )

A.经济发展受阻 B.能源消耗减少

C.生态负担加重 D.极冰融化减缓

【解析】3选B,4选C,5选D。第3题,依据材料信息“碳汇是从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制”可知,煤、石油、天然气燃烧向大气中释放二氧化碳,不是碳汇,①错误;陆地植物光合作用吸收二氧化碳,是碳汇,②正确;陆地动植物的呼吸向大气中释放二氧化碳,不是碳汇,③错误;海洋生物的呼吸不是碳汇,④错误;海洋植物光合作用吸收二氧化碳,是碳汇,⑤正确;雨水可以溶解大气中的二氧化碳,故降水中和是碳汇,⑥正确。第4题,循环使用淡水资源能够节约水资源,不能增加碳汇,①错误;积极推广生物碳汇技术能够增加碳汇,②正确;调整优化能源消费结构,增加清洁能源,减少碳排放,③正确;将高耗能企业转移出国并不是一个有效的措施,④错误;征收碳税,以促进行业绿色转型,减少碳排放,⑤正确;停止使用化石燃料会影响经济发展,⑥错误。第5题,实现“碳中和”,会促进经济可持续发展;能源消耗不会减少,清洁能源使用量增多;生态环境建设水平会提升;碳排放量减少,缓解全球变暖,极冰融化减缓。

6.(2022·湖南选择考)阅读图文材料,完成下列要求。

土壤有机质包括腐殖质、生物残体等,大多以有机碳的形式存在。土壤有机碳密度是指单位面积内一定深度的土壤有机碳储量。海南岛某自然保护区内保存着较完整的热带山地雨林,此地常受台风影响。下图示意该保护区内一块样地的地形及该样地内部分点位土壤表层(0~10 cm)的有机碳密度(单位:kg/m2)。

(1)指出该样地山脊与山谷土壤表层有机碳密度的差异,并分析其原因。

(2)该地森林固碳能力比长白山更强,请说明理由。

(3)森林固碳是降低大气二氧化碳浓度的重要途径,提出增强当地森林碳吸收能力的主要措施。

【解析】第(1)题,首先在等高线图中读出哪里是山谷、哪里是山脊,然后观测山脊和山谷中点位的土壤表层(0~10 cm)的有机碳密度,会发现山脊土壤表层有机碳密度较大,山谷土壤表层有机碳密度较小。土壤有机质含量由有机质输入和分解两方面决定,图中显示,该样地内相对高差不大,山谷与山脊的气温相差不大,且水分均比较充足,因此山谷与山脊有机质的分解差异不大。而土壤中有机质主要通过枯枝落叶来输入,材料信息表明,当地常受台风影响,与山谷相比,山脊受台风影响更大,易使植被倾倒死亡、腐烂,增加土壤中有机碳输入,也因此树木更新快,有机碳的输入来源较多,从而使得山脊土壤表层有机碳密度较大。第(2)题,森林固碳能力包括土壤固碳能力和生物体固碳能力。由于长白山地区气候冷湿,土壤的有机碳含量高于海南岛,因此该地森林固碳能力比长白山更强应表现在生物体固碳能力方面。与长白山相比,该地属于热带山地雨林地区,水热条件更好,植被生长条件更优,植被更茂密,热带森林光合作用更强,吸收二氧化碳更多,从而把碳大量固定在植物体内,因此该地森林固碳能力比长白山更强。第(3)题,森林固碳是降低大气二氧化碳浓度的重要途径,森林的固碳能力取决于森林的数量和质量,从数量来看,当地应积极恢复森林,扩大森林面积,从而增强当地森林碳吸收能力;从质量来看,应加强森林抚育和管理,注重林木的保护性间伐与更新,使得森林生长更加旺盛,从而提升森林固碳能力。

答案:(1)差异:山脊土壤表层有机碳密度较大,山谷土壤表层有机碳密度较小。原因:与山谷相比,山脊受台风影响更大,易使植被倾倒死亡、腐烂,树木更新快,增加土壤中有机碳输入。

(2)与长白山相比,该地水热条件更好,植被更茂密,热带森林光合作用更强,吸收二氧化碳更多,把碳大量固定在植物体内。

(3)积极恢复森林,扩大森林面积;加强森林抚育和管理,注重林木的保护性间伐与更新,提升森林固碳能力等。

【加固训练】

(2022·贵州联考)2018年联合国政府间气候变化专门委员会在发布的《全球1.5 ℃增暖特别报告》中指出,为实现全球气候变暖不超过1.5 ℃的目标,需要全球在2050年左右达到净零排放。下图示意2015-2050年为实现全球气候变暖不超过1.5 ℃与2 ℃情景的碳排放趋势对比(含预测)。据此完成(1)(2)题。

(1)与2 ℃情景的碳排放相比,1.5 ℃情景 ( )

A.碳排放顶峰不会到来

B.2050年完全实现零排放

C.碳排放速度下降更快

D.极端气候会逐渐消失

(2)与2 ℃情景的碳排放相比,1.5 ℃情景减少的碳排放量主要得益于 ( )

A.化石燃料的全面禁用

B.能源利用效率的提高

C.经济增长速度放缓

D.森林覆盖率大幅度提升

【解析】(1)选C,(2)选B。第(1)题,根据图中信息可知,1.5 ℃和2 ℃碳排放顶峰均在2020年已经出现;2050年碳排放量接近零,并没有完全实现零排放;极端气候只是减少,而不会消失;由图可知,1.5 ℃情景碳排放速度下降更快。第(2)题,与2 ℃情景的碳排放相比,1.5 ℃情景减少的碳排放量,在很大程度上是由能源效率提升带来的能源消费总量下降和能源结构朝向低碳方向优化实现的;全面禁用化石燃料与现实不符;放缓经济增长速度,不符合可持续发展的内涵;提升森林覆盖率可以增加对人类排入大气中的二氧化碳的吸收,但全球的森林覆盖率没有大幅度提升的趋势。

同课章节目录