2024届高三地理一轮复习系列 第五章 第四节 河流地貌的发育 复习学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理一轮复习系列 第五章 第四节 河流地貌的发育 复习学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 938.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四节 河流地貌的发育

课标要求 命题趋势

结合实例,解释外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。 1.基础性考法:认识并准确判断河流的侵蚀地貌、堆积地貌的特点、分布和形成过程。 2.综合性考法:结合流水作用的特点,综合分析不同的河流地貌的发育、分布特点,并理解其对人类活动的影响。 3.创新性考法:结合真实情境理解河流侵蚀地貌和堆积地貌的形成原因,探究不同河流地貌聚落选址的优缺点。

考点1 河流地貌

【必备知识 排查】

1.河流侵蚀地貌:

发育阶段 初期 中期 后期

发育位置 河流上游 河流中游 河流下游

侵蚀类型 以向下和向源头侵蚀为主 向下的侵蚀作用减弱,向河谷两岸的侵蚀作用加强 继续向河谷两岸侵蚀

地貌特点 河谷深而窄,谷壁陡峭,横剖面呈“V”形 河流凹岸侵蚀,凸岸堆积,河道更为弯曲,河谷拓宽 河谷展宽,横剖面呈宽而浅的槽形

演变顺序

2.河流的堆积地貌:

(1)冲积扇(洪积-冲积平原)。

①分布:位于河流的出山口,较多分布于干旱半干旱地区。

②形成过程:河流流出山口,地势突然趋于平缓,河道变宽,水流速度减慢,河流挟带的大量碎石和泥沙在山前堆积下来,形成冲积扇(洪积扇)。

(2)河漫滩平原。

中下游地区,河流凸岸堆积,堆积体不断扩大并在枯水季节露出水面。

(3)河口三角洲。

当河流入海或入湖时,若入海处或入湖处水下坡度平缓,加上海水或湖水顶托作用,泥沙就会堆积在河口前方。

【思考】

峡谷与峡湾有什么区别

提示:峡谷:呈“V”形,是狭而深的河谷,多发育于地势起伏大的山区,河流强烈下切侵蚀形成。

峡湾:冰川槽谷被海水淹没形成的狭窄的海湾。特点是狭长、曲折、岸壁陡峭,峡湾在挪威西海岸最为典型。

【深研】

阅读教材图2.32,思考:

(1)河道比较平直时,河流侵蚀的主要动力是什么

提示:地转偏向力。

(2)弯曲的河道,凸岸堆积,凹岸侵蚀是受什么力的作用

提示:离心力作用。

【点拨】

冲积扇从扇顶到扇缘堆积物颗粒由粗变细

冲积扇顶端到边缘地势逐渐降低→流速减慢→比重大的颗粒物先沉积,比重小的后沉积→冲积扇从扇顶到扇缘的堆积物颗粒由粗变细。

【高考真题 剖析】

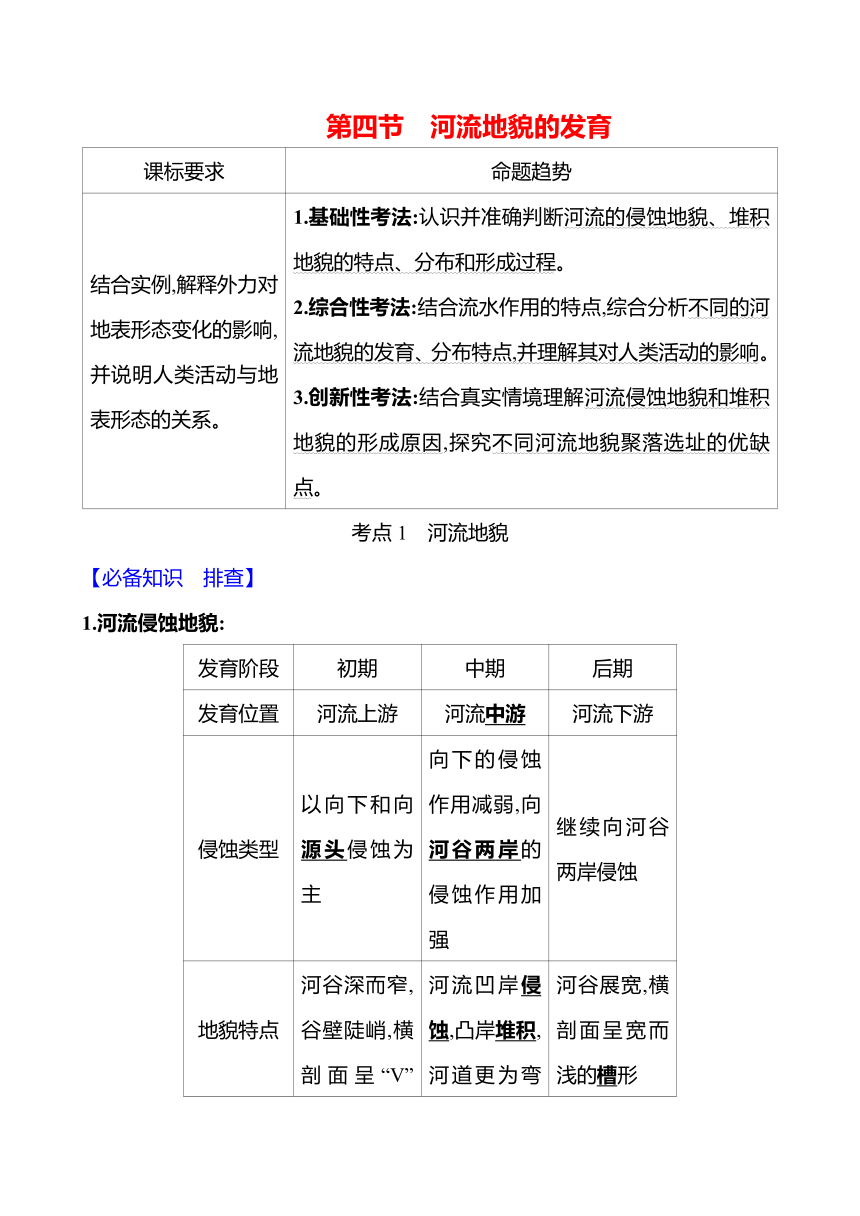

(2022 广东选择考)河床纵剖面是指由河源至河口的河床最低点的连线剖面。青藏高原东南部的帕隆藏布江某段河床纵剖面呈阶梯状形态;近几十年来,在该河段有湖泊发育。下图示意该段河床纵剖面形态。据此完成(1)(2)题。

(1)第Ⅰ段河床纵剖面阶梯状形态形成的自然原因是 ( )

A.地质构造差异抬升

B.河流的阶段性下切

C.原始河床地形差异

D.滑坡、泥石流作用

(2)在第Ⅱ段河床,纵剖面①→②→③的发育过程反映该段河床 ( )

A.淤积大于侵蚀

B.侵蚀大于淤积

C.侵蚀-淤积平衡

D.持续不断侵蚀

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→青藏高原东南部的帕隆藏布江某段; ②事象→河床纵剖面形态; ③考查→河流地貌的发育

建 联 系 第(1)题:该河段位于青藏高原东南部→山高谷深→地势落差大→位于夏季风迎风坡→降水多;该地多地震→岩石破碎→该河段滑坡、泥石流发生时→带来的大量固体物质堵塞河道→多个堰塞湖→多个河段泥沙淤积→河床抬升→阶梯状的河床形态。 第(2)题:纵剖面①→②→③→河床的海拔不断升高→河床不断变浅→从2007年到未来,河床泥沙淤积的速度大于河床被侵蚀的速度→河床堆积物变多→河床抬升

【解析】(1)选D,(2)选A。第(1)题,图中没有显示该河流的地质构造情况,看不出来地质构造的变化情况;河流的阶段性下切会造成河床变深,不会使得河床抬升;原始河床从高到低,形态比较均匀,差异较小;该河段位于青藏高原东南部,该地山高谷深,地势落差大,位于夏季风迎风坡,降水多,该地多地震,岩石破碎,结合题干中“湖泊发育”可以推断,该河段滑坡、泥石流发生时,带来的大量固体物质堵塞河道形成多个堰塞湖,从而导致多个河段泥沙淤积,河床抬升,形成阶梯状的河床形态。第(2)题,读图可知,在第Ⅱ段河床中,纵剖面①→②→③反映出河床的海拔不断升高,河床不断变浅,说明从2007年到未来,河床泥沙淤积的速度大于河床被侵蚀的速度,导致河床堆积物变多,河床抬升。

【核心要点 突破】

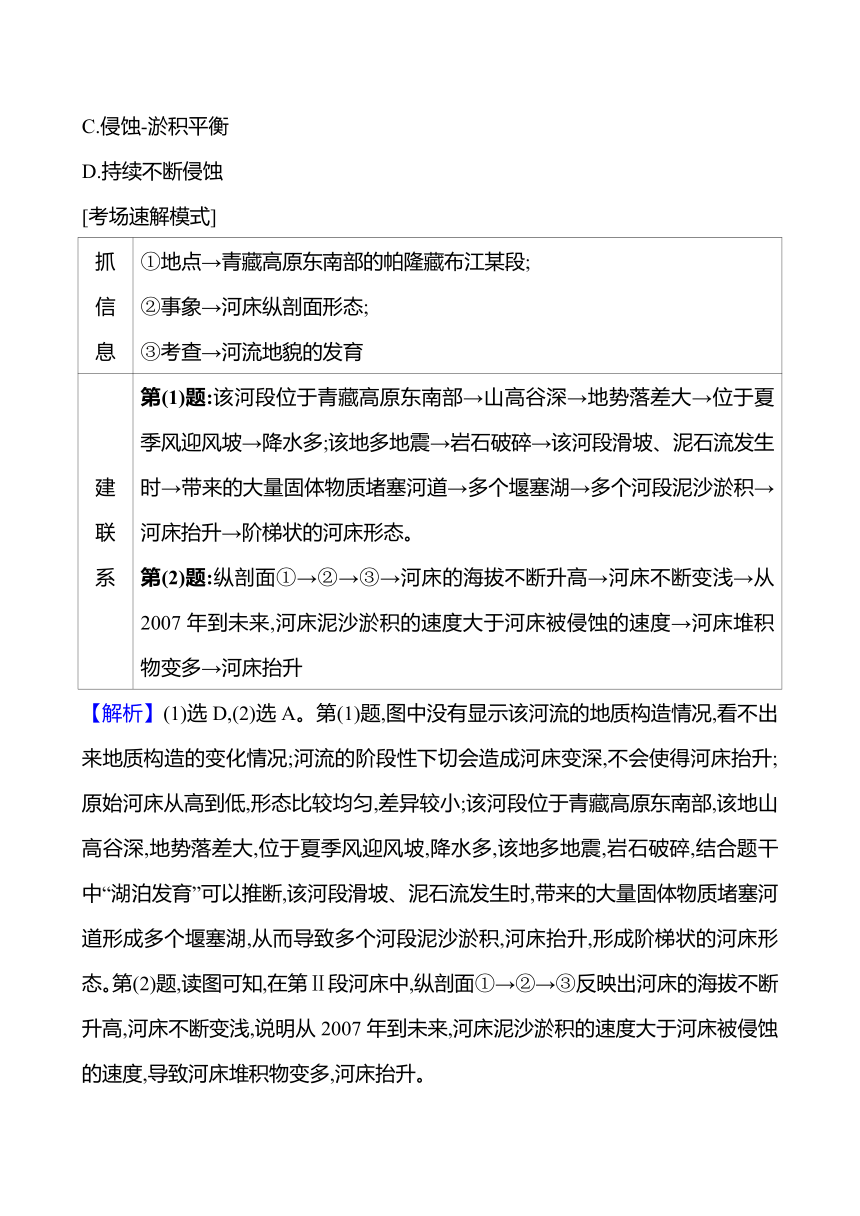

1.三大阶段理解河谷的发育过程:

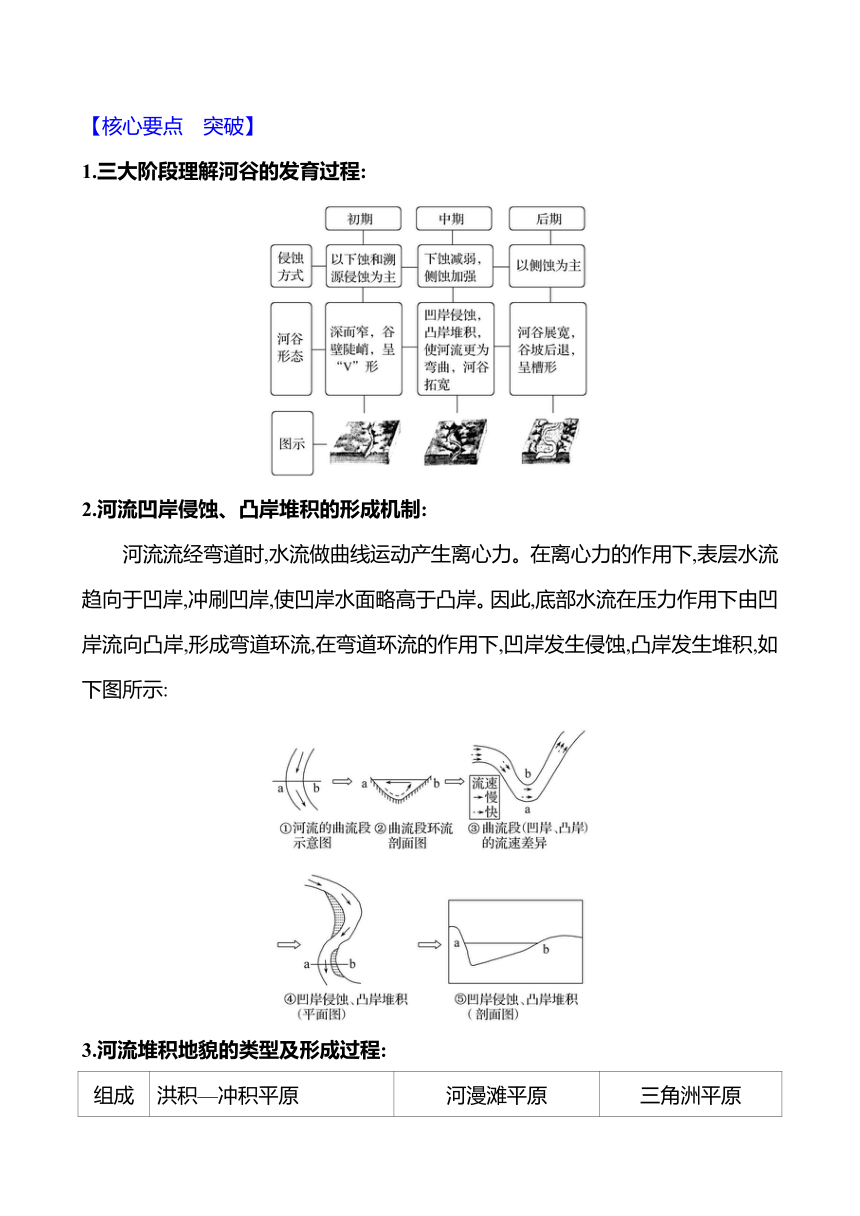

2.河流凹岸侵蚀、凸岸堆积的形成机制:

河流流经弯道时,水流做曲线运动产生离心力。在离心力的作用下,表层水流趋向于凹岸,冲刷凹岸,使凹岸水面略高于凸岸。因此,底部水流在压力作用下由凹岸流向凸岸,形成弯道环流,在弯道环流的作用下,凹岸发生侵蚀,凸岸发生堆积,如下图所示:

3.河流堆积地貌的类型及形成过程:

组成 部分 洪积—冲积平原 河漫滩平原 三角洲平原

分布 山前 河流中下游 河口地区

形成 机制 季节性的洪水或河流流出谷口→地势突然趋于平缓、河道变得开阔→水流速度放慢→搬运能力降低→洪积扇或冲积扇→连接形成洪积—冲积平原 凹岸侵蚀,凸岸堆积→水下堆积体→河漫滩→河流改道,河漫滩被废弃→连接形成河漫滩平原 入海处水下坡度平缓,河水流速减慢→泥沙堆积→三角洲相连形成三角洲平原

地貌 特点 以谷口为顶点呈扇形,冲积扇顶端到边缘地势逐渐降低,堆积物颗粒由粗变细 地势平坦、宽广 多呈三角形,地势平坦,河网稠密,河道由分汊顶点向海洋方向呈放射状

图示

【知识拓展】河流的冲淤原理

(1)河流冲淤原理:

(2)河流不同部位的冲淤表现:

①河床演变:河道输沙不平衡是河床演变的根本原因。冲淤作用导致流程方向上河床高程的变化称纵向变形,影响河床的深浅;与水流垂直的水平方向的变形,则称横向变形,影响河床的宽度变化及河流在平面上的摆动。溯源侵蚀使河床变长,下蚀使河床变深,侧蚀使河床变宽;堆积使河床变浅,河床变窄。

②河口河床:河流和潮汐(海浪)的共同影响,两个的强弱“此消彼长”;汛期,上游下泄的径流冲刷河床;枯水期,以潮流、海浪(顶托)带来的泥沙淤积为主;同时也引起了海岸线进退变化。

③河口海底:汛期,流水作用强时,流入海底泥沙多,海底以淤积为主;枯水期,流水作用弱,流入海底泥沙少,海底以侵蚀为主。

(3)应用:冲淤平衡原理可用于分析河床、冲积扇、河口三角洲形态的变化,河道的演变,海岸线的变化等。

【高考预测 精练】

角度1 河流的侵蚀地貌

蛇曲是被河流冲刷形成的像蛇一样蜿蜒的地质地貌,主要分布在开阔平坦且基底松软的河段,但黄河中游河段却在高山陡崖之间斗折蛇行,回环往复,发育出了密集的蛇曲地貌。下图示意山西省永和县黄河蛇曲群的位置与景观。该区域内有多条东西向裂隙,两岸高出河面数十米的崖壁上,有明显的流水水平侵蚀痕迹。读图完成1、2题。

1.与开阔平坦之地的“蛇曲”相比,此处形成“蛇曲”河道的关键是 ( )

A.黄河中游的岩层松软

B.中游水量丰沛冲刷能力强

C.多条东西向裂隙发育

D.继承了古河道的原始形态

2.黄河中游永和县蛇曲群形成的地质过程是 ( )

①地壳运动抬升

②流水沿裂隙流动侵蚀

③地壳运动导致岩层多处断裂

④河水侵蚀下切

A.①③④② B.②③①④

C.③②①④ D.④③②①

【解析】1选C,2选C。第1题,蛇曲主要分布在开阔平坦且基底松软的河段,此处形成“蛇曲”河道与开阔平坦之地的“蛇曲”不同;黄河中游水量并不丰沛;黄河中游河段在高山陡崖之间斗折蛇行,回环往复,应是多条东西向裂隙发育,利于侵蚀;古河道的原始形态不是原因。第2题,黄河中游永和县蛇曲群由多条东西向裂隙发育形成,故首先应是地壳运动导致岩层多处断裂,然后流水沿裂隙流动侵蚀,使河道加宽,随后地壳运动抬升,水流速度加快,河水侵蚀下切形成;故形成过程依次为③②①④。

角度2 河流的堆积地貌

(2023·济宁模拟)进积和退积是断陷盆地处三角洲发育过程中的两种常见沉积方式,形成的三角洲多呈扇形,前缘沉积物粒径大小变化尤为明显。进积表示陆源物质供应速率快、三角洲前缘不断向前延伸,前缘沉积物下细上粗,退积则相反。扇三角洲多发育在活动的构造区,是由邻近高地直接推进到稳定水体(湖或海)中的冲积扇。下图为某地扇三角洲及甲处沉积层沉积物粒径变化示意图。读图,完成3~5题。

3.据扇三角洲前缘甲处沉积物粒径变化特点推断 ( )

①沉积过程先进积后退积

②沉积过程先退积后进积

③河流搬运能力先增强后减弱

④河流搬运能力先减弱后增强

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

4.图中河流 ( )

①分汊多 ②易改道

③流量不稳定 ④多为地下暗河

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

5.图中扇三角洲 ( )

A.稳定水体水面上升则面积不断扩大

B.稳定水体水面下降则面积不断缩小

C.其形成条件是河流流出山口即进入水体

D.由扇顶到扇缘表层沉积物颗粒由小变大

【解析】3选D,4选A,5选C。第3题,扇三角洲前缘甲处沉积物粒径早期自下而上由小到大,表明三角洲前缘不断向前延伸,后期自下而上由大到小,表明三角洲前缘不断向后退缩,说明沉积过程先进积后退积,河流搬运能力先增强后减弱。第4题,由于沉积严重,现有河汊易淤浅,流量减少,直至淤塞改道,所以流量不稳定,易改道。第5题,稳定水体水面上升则扇三角洲面积不断缩小;稳定水体水面下降则扇三角洲面积不断扩大;其形成条件是河流流出山口即进入水体;流水沉积作用,先沉积大的再沉积小的,由扇顶到扇缘表层沉积物颗粒由大变小。

【加固训练】

(2023·宝鸡模拟)洪积扇是指干旱、半干旱地区的季节性或突发性洪流在河流出山口因坡度突降、水流分散、水量减小而形成的扇形堆积地貌。洪积扇形成以后,因山地不断抬升,当山地上升规模、幅度均较大时,早期形成的洪积扇下方会发育新的洪积扇,形成串珠状洪积扇。下图是串珠状洪积扇示意图。据此完成(1)(2)题。

(1)串珠状洪积扇的两个洪积扇之间最有可能发育的地质构造是 ( )

A.断层 B.背斜

C.向斜 D.裂谷

(2)沿着河流干流,从M到N两个洪积扇沉积颗粒的粗细分布是 ( )

A.细—细—粗—粗

B.粗—粗—细—细

C.粗—细—粗—细

D.细—粗—细—粗

【解析】(1)选A,(2)选C。第(1)题,串珠状洪积扇的形成与地壳的差异化抬升密切相关。串珠状洪积扇的两个洪积扇之间存在落差,早期形成的洪积扇随山体抬升,与扇缘下游地区产生高差,这最可能是由断层产生的。第(2)题,根据流水搬运的特点可知,颗粒较大的砾石在扇顶堆积,越靠近扇缘沉积物颗粒越细小,故可推知沿着河流干流从M到N沉积颗粒应表现为粗—细—粗—细。

考点2 河流地貌对聚落分布的影响

【必备知识 排查】

1.河流与聚落分布:越往河流的中下游,城市、乡村越密集。

2.冲积平原聚落众多的原因:提供水源,河流是交通运输通道,为聚落提供农副产品。

3.河流地貌与聚落规模:北方平原乡村规模大、南方水乡乡村规模小。

4.河流地貌与聚落分布:

(1)平原低地:聚落分布在河流沿岸地势较高的地方。

(2)山区河谷:聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带。

【点拨】

山区的聚落多分布在冲积平原向山坡过渡的地带

冲积平原向山坡过渡的地带→地形较为平坦→有利于基础设施建设→地势较高→避免洪水的威胁。

【思考】

古代很多宫室为何都建在河流的凸岸

提示:宫室选择凸岸,地势平坦,且不易受到河流侵蚀;河曲还是天然屏障,起到安全防卫的作用。

【核心要点 突破】

1.河流地貌与聚落:

不同地形区,河流地貌类型不同,对聚落形态、密度、成因及分布的影响不同,具体表解如下:

项目 高原 山区 平原

分 布 深切河谷两岸的狭窄河漫滩平原 洪(冲)积扇和河漫滩平原 河漫滩平原、三角洲平原

形 态 多呈狭长的带状 条带状 团状、带状

密 度 小 较小 大

原 因 地势相对较低,气候温暖,土壤肥沃,水资源丰富 地势平坦,地下水或地表水丰富,淤积有肥沃的土壤 地势平坦,土壤肥沃,水资源丰富,河网密布,有便捷的内河运输和海上运输

举 例 青藏高原地区的雅鲁藏布江谷地 西北地区城市及人口的分布 四大文明古国发祥地、长江中下游平原等

2.图示河流侵蚀地貌与堆积地貌及对聚落分布的影响:

一般而言,河流上游多位于高原、山地,以侵蚀为主,中游搬运,下游堆积。因此,上游为高山峡谷,中游河道变宽,下游为冲积平原、河口三角洲、冲积岛等。受此影响,聚落分布也不同。(如图所示)

【知识拓展】河流沿岸聚落选址应注意的问题

聚落的选址,应当趋利避害,充分利用有利的自然条件,还要避免受到自然灾害的威胁。

(1)

(2)平原低地:沿河呈带状分布→要加高和加固河堤。

(3)山区河谷:冲积平原向山坡过渡地带→要避开滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。

(4)水位变化大的地区:近水,但不邻水。

【高考预测 精练】

位于甘肃省东部庆阳市宁县境内的野王村(行政村),蒲河经五道弯曲贯穿全村而过,村中整体地貌呈“S”形分布,各自然村星罗棋布,被蒲河分割包围自成一体。野王村整体处于群山环抱之中,傍山依水,水依山而娇美,山傍水而奇险。如图示意野王村“S”形地貌局部。据此完成1~3题。

1.穿越野王村而过的蒲河蜿蜒曲折,其主要原因是 ( )

A.流水侧蚀作用

B.流水下切作用

C.流水溶蚀作用

D.流水搬运作用

2.河流对自然村落形成提供的有利条件是 ( )

①深厚肥沃的土壤

②便利发达的航运

③较高的平坦地形

④充足的水源供应

A.①② B.③④

C.②③ D.①④

3.野王村的各自然村落一般坐落在 ( )

A.河流凸岸 B.河流凹岸

C.河流阶地 D.河流两岸

【解析】1选A,2选B,3选A。第1题,穿越野王村的蒲河蜿蜒曲折,其主要原因是流水对河床的侧蚀作用。第2题,河流的侵蚀与沉积为自然村落的建设提供了平坦的地形,并为村落的生存提供了水源。第3题,河流凸岸即沉积岸,地势较平坦,土层深厚肥沃,便于农耕,节省建筑投资。

【加固训练】

(2023·洛阳模拟)阅读图文材料,完成下列要求。

阆中古城位于嘉陵江畔的河漫滩阶地上,古城在历史上一直为四川北部地区的军事、商业、政治、交通中心。阆中古城城址曾经历过几次变迁,古城的营建巧妙地利用自然趋利避害,适应了当地“夏湿热、冬阴冷、多水患”的自然环境特点。下图示意阆中古城位置。

(1)简析图示地区山水分布对阆中古城气候的有利影响。

(2)分析历史上阆中古城城市发展的优势社会经济条件。

(3)历史上,阆中古城通过改变城址以避水患,说明古城城址变迁利于避水患的原因。

【解析】第(1)题,根据材料信息,当地自然环境最突出的特点是“夏湿热、冬阴冷、多水患”,阆中古城所在位置一面靠山和三面环水。古城北部山地较高,阻挡寒冷的冬季风;古城位于山地阳坡且南部无高大山地遮挡,光照条件好。古城南部为嘉陵江和低矮的山地,夏季风从南边吹来, 利于古城通风散热。同时古城三面环水,对气候具有调节作用。第(2)题,根据材料信息,古城在历史上一直为四川北部地区的军事、商业、政治、交通中心,结合图示古城位置信息,从交通、军事、政治和商业的角度分析。第(3)题,根据图示信息,秦汉时期古城位于河流弯曲处的凹岸,河水对河岸侵蚀强烈,威胁古城安全;到明清时期,古城搬至河流弯曲处的凸岸,河流以沉积作用为主,对河岸侵蚀不明显。结合图中等高线数值可以看到,秦汉时期的古城海拔低,更易受到水患;明清时期古城所在位置海拔较高,水患减少。

答案:(1)古城北部山地较高,阻挡寒冷冬季风;古城南部为嘉陵江和低矮的山地,夏季风从南边吹来,利于古城通风散热;古城位于山地阳坡且南部无高大山地遮挡,光照条件好;古城三面环水,对气候具有调节作用。

(2)濒临嘉陵江,水运便利;三面环水、一面靠山,便于军事防御,为区域重要的军事中心;古城为区域政治中心和商业中心,城市发展的腹地较广。

(3)秦汉时期阆中古城接近河流凹岸,河水对河岸侵蚀强烈,威胁古城安全,明清时期阆中古城迁往凸岸,河岸不易受到侵蚀;秦汉时期阆中古城海拔较低,明清时期阆中古城位于地势较高的河漫滩阶地,更加安全。

课标要求 命题趋势

结合实例,解释外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。 1.基础性考法:认识并准确判断河流的侵蚀地貌、堆积地貌的特点、分布和形成过程。 2.综合性考法:结合流水作用的特点,综合分析不同的河流地貌的发育、分布特点,并理解其对人类活动的影响。 3.创新性考法:结合真实情境理解河流侵蚀地貌和堆积地貌的形成原因,探究不同河流地貌聚落选址的优缺点。

考点1 河流地貌

【必备知识 排查】

1.河流侵蚀地貌:

发育阶段 初期 中期 后期

发育位置 河流上游 河流中游 河流下游

侵蚀类型 以向下和向源头侵蚀为主 向下的侵蚀作用减弱,向河谷两岸的侵蚀作用加强 继续向河谷两岸侵蚀

地貌特点 河谷深而窄,谷壁陡峭,横剖面呈“V”形 河流凹岸侵蚀,凸岸堆积,河道更为弯曲,河谷拓宽 河谷展宽,横剖面呈宽而浅的槽形

演变顺序

2.河流的堆积地貌:

(1)冲积扇(洪积-冲积平原)。

①分布:位于河流的出山口,较多分布于干旱半干旱地区。

②形成过程:河流流出山口,地势突然趋于平缓,河道变宽,水流速度减慢,河流挟带的大量碎石和泥沙在山前堆积下来,形成冲积扇(洪积扇)。

(2)河漫滩平原。

中下游地区,河流凸岸堆积,堆积体不断扩大并在枯水季节露出水面。

(3)河口三角洲。

当河流入海或入湖时,若入海处或入湖处水下坡度平缓,加上海水或湖水顶托作用,泥沙就会堆积在河口前方。

【思考】

峡谷与峡湾有什么区别

提示:峡谷:呈“V”形,是狭而深的河谷,多发育于地势起伏大的山区,河流强烈下切侵蚀形成。

峡湾:冰川槽谷被海水淹没形成的狭窄的海湾。特点是狭长、曲折、岸壁陡峭,峡湾在挪威西海岸最为典型。

【深研】

阅读教材图2.32,思考:

(1)河道比较平直时,河流侵蚀的主要动力是什么

提示:地转偏向力。

(2)弯曲的河道,凸岸堆积,凹岸侵蚀是受什么力的作用

提示:离心力作用。

【点拨】

冲积扇从扇顶到扇缘堆积物颗粒由粗变细

冲积扇顶端到边缘地势逐渐降低→流速减慢→比重大的颗粒物先沉积,比重小的后沉积→冲积扇从扇顶到扇缘的堆积物颗粒由粗变细。

【高考真题 剖析】

(2022 广东选择考)河床纵剖面是指由河源至河口的河床最低点的连线剖面。青藏高原东南部的帕隆藏布江某段河床纵剖面呈阶梯状形态;近几十年来,在该河段有湖泊发育。下图示意该段河床纵剖面形态。据此完成(1)(2)题。

(1)第Ⅰ段河床纵剖面阶梯状形态形成的自然原因是 ( )

A.地质构造差异抬升

B.河流的阶段性下切

C.原始河床地形差异

D.滑坡、泥石流作用

(2)在第Ⅱ段河床,纵剖面①→②→③的发育过程反映该段河床 ( )

A.淤积大于侵蚀

B.侵蚀大于淤积

C.侵蚀-淤积平衡

D.持续不断侵蚀

[考场速解模式]

抓 信 息 ①地点→青藏高原东南部的帕隆藏布江某段; ②事象→河床纵剖面形态; ③考查→河流地貌的发育

建 联 系 第(1)题:该河段位于青藏高原东南部→山高谷深→地势落差大→位于夏季风迎风坡→降水多;该地多地震→岩石破碎→该河段滑坡、泥石流发生时→带来的大量固体物质堵塞河道→多个堰塞湖→多个河段泥沙淤积→河床抬升→阶梯状的河床形态。 第(2)题:纵剖面①→②→③→河床的海拔不断升高→河床不断变浅→从2007年到未来,河床泥沙淤积的速度大于河床被侵蚀的速度→河床堆积物变多→河床抬升

【解析】(1)选D,(2)选A。第(1)题,图中没有显示该河流的地质构造情况,看不出来地质构造的变化情况;河流的阶段性下切会造成河床变深,不会使得河床抬升;原始河床从高到低,形态比较均匀,差异较小;该河段位于青藏高原东南部,该地山高谷深,地势落差大,位于夏季风迎风坡,降水多,该地多地震,岩石破碎,结合题干中“湖泊发育”可以推断,该河段滑坡、泥石流发生时,带来的大量固体物质堵塞河道形成多个堰塞湖,从而导致多个河段泥沙淤积,河床抬升,形成阶梯状的河床形态。第(2)题,读图可知,在第Ⅱ段河床中,纵剖面①→②→③反映出河床的海拔不断升高,河床不断变浅,说明从2007年到未来,河床泥沙淤积的速度大于河床被侵蚀的速度,导致河床堆积物变多,河床抬升。

【核心要点 突破】

1.三大阶段理解河谷的发育过程:

2.河流凹岸侵蚀、凸岸堆积的形成机制:

河流流经弯道时,水流做曲线运动产生离心力。在离心力的作用下,表层水流趋向于凹岸,冲刷凹岸,使凹岸水面略高于凸岸。因此,底部水流在压力作用下由凹岸流向凸岸,形成弯道环流,在弯道环流的作用下,凹岸发生侵蚀,凸岸发生堆积,如下图所示:

3.河流堆积地貌的类型及形成过程:

组成 部分 洪积—冲积平原 河漫滩平原 三角洲平原

分布 山前 河流中下游 河口地区

形成 机制 季节性的洪水或河流流出谷口→地势突然趋于平缓、河道变得开阔→水流速度放慢→搬运能力降低→洪积扇或冲积扇→连接形成洪积—冲积平原 凹岸侵蚀,凸岸堆积→水下堆积体→河漫滩→河流改道,河漫滩被废弃→连接形成河漫滩平原 入海处水下坡度平缓,河水流速减慢→泥沙堆积→三角洲相连形成三角洲平原

地貌 特点 以谷口为顶点呈扇形,冲积扇顶端到边缘地势逐渐降低,堆积物颗粒由粗变细 地势平坦、宽广 多呈三角形,地势平坦,河网稠密,河道由分汊顶点向海洋方向呈放射状

图示

【知识拓展】河流的冲淤原理

(1)河流冲淤原理:

(2)河流不同部位的冲淤表现:

①河床演变:河道输沙不平衡是河床演变的根本原因。冲淤作用导致流程方向上河床高程的变化称纵向变形,影响河床的深浅;与水流垂直的水平方向的变形,则称横向变形,影响河床的宽度变化及河流在平面上的摆动。溯源侵蚀使河床变长,下蚀使河床变深,侧蚀使河床变宽;堆积使河床变浅,河床变窄。

②河口河床:河流和潮汐(海浪)的共同影响,两个的强弱“此消彼长”;汛期,上游下泄的径流冲刷河床;枯水期,以潮流、海浪(顶托)带来的泥沙淤积为主;同时也引起了海岸线进退变化。

③河口海底:汛期,流水作用强时,流入海底泥沙多,海底以淤积为主;枯水期,流水作用弱,流入海底泥沙少,海底以侵蚀为主。

(3)应用:冲淤平衡原理可用于分析河床、冲积扇、河口三角洲形态的变化,河道的演变,海岸线的变化等。

【高考预测 精练】

角度1 河流的侵蚀地貌

蛇曲是被河流冲刷形成的像蛇一样蜿蜒的地质地貌,主要分布在开阔平坦且基底松软的河段,但黄河中游河段却在高山陡崖之间斗折蛇行,回环往复,发育出了密集的蛇曲地貌。下图示意山西省永和县黄河蛇曲群的位置与景观。该区域内有多条东西向裂隙,两岸高出河面数十米的崖壁上,有明显的流水水平侵蚀痕迹。读图完成1、2题。

1.与开阔平坦之地的“蛇曲”相比,此处形成“蛇曲”河道的关键是 ( )

A.黄河中游的岩层松软

B.中游水量丰沛冲刷能力强

C.多条东西向裂隙发育

D.继承了古河道的原始形态

2.黄河中游永和县蛇曲群形成的地质过程是 ( )

①地壳运动抬升

②流水沿裂隙流动侵蚀

③地壳运动导致岩层多处断裂

④河水侵蚀下切

A.①③④② B.②③①④

C.③②①④ D.④③②①

【解析】1选C,2选C。第1题,蛇曲主要分布在开阔平坦且基底松软的河段,此处形成“蛇曲”河道与开阔平坦之地的“蛇曲”不同;黄河中游水量并不丰沛;黄河中游河段在高山陡崖之间斗折蛇行,回环往复,应是多条东西向裂隙发育,利于侵蚀;古河道的原始形态不是原因。第2题,黄河中游永和县蛇曲群由多条东西向裂隙发育形成,故首先应是地壳运动导致岩层多处断裂,然后流水沿裂隙流动侵蚀,使河道加宽,随后地壳运动抬升,水流速度加快,河水侵蚀下切形成;故形成过程依次为③②①④。

角度2 河流的堆积地貌

(2023·济宁模拟)进积和退积是断陷盆地处三角洲发育过程中的两种常见沉积方式,形成的三角洲多呈扇形,前缘沉积物粒径大小变化尤为明显。进积表示陆源物质供应速率快、三角洲前缘不断向前延伸,前缘沉积物下细上粗,退积则相反。扇三角洲多发育在活动的构造区,是由邻近高地直接推进到稳定水体(湖或海)中的冲积扇。下图为某地扇三角洲及甲处沉积层沉积物粒径变化示意图。读图,完成3~5题。

3.据扇三角洲前缘甲处沉积物粒径变化特点推断 ( )

①沉积过程先进积后退积

②沉积过程先退积后进积

③河流搬运能力先增强后减弱

④河流搬运能力先减弱后增强

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

4.图中河流 ( )

①分汊多 ②易改道

③流量不稳定 ④多为地下暗河

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

5.图中扇三角洲 ( )

A.稳定水体水面上升则面积不断扩大

B.稳定水体水面下降则面积不断缩小

C.其形成条件是河流流出山口即进入水体

D.由扇顶到扇缘表层沉积物颗粒由小变大

【解析】3选D,4选A,5选C。第3题,扇三角洲前缘甲处沉积物粒径早期自下而上由小到大,表明三角洲前缘不断向前延伸,后期自下而上由大到小,表明三角洲前缘不断向后退缩,说明沉积过程先进积后退积,河流搬运能力先增强后减弱。第4题,由于沉积严重,现有河汊易淤浅,流量减少,直至淤塞改道,所以流量不稳定,易改道。第5题,稳定水体水面上升则扇三角洲面积不断缩小;稳定水体水面下降则扇三角洲面积不断扩大;其形成条件是河流流出山口即进入水体;流水沉积作用,先沉积大的再沉积小的,由扇顶到扇缘表层沉积物颗粒由大变小。

【加固训练】

(2023·宝鸡模拟)洪积扇是指干旱、半干旱地区的季节性或突发性洪流在河流出山口因坡度突降、水流分散、水量减小而形成的扇形堆积地貌。洪积扇形成以后,因山地不断抬升,当山地上升规模、幅度均较大时,早期形成的洪积扇下方会发育新的洪积扇,形成串珠状洪积扇。下图是串珠状洪积扇示意图。据此完成(1)(2)题。

(1)串珠状洪积扇的两个洪积扇之间最有可能发育的地质构造是 ( )

A.断层 B.背斜

C.向斜 D.裂谷

(2)沿着河流干流,从M到N两个洪积扇沉积颗粒的粗细分布是 ( )

A.细—细—粗—粗

B.粗—粗—细—细

C.粗—细—粗—细

D.细—粗—细—粗

【解析】(1)选A,(2)选C。第(1)题,串珠状洪积扇的形成与地壳的差异化抬升密切相关。串珠状洪积扇的两个洪积扇之间存在落差,早期形成的洪积扇随山体抬升,与扇缘下游地区产生高差,这最可能是由断层产生的。第(2)题,根据流水搬运的特点可知,颗粒较大的砾石在扇顶堆积,越靠近扇缘沉积物颗粒越细小,故可推知沿着河流干流从M到N沉积颗粒应表现为粗—细—粗—细。

考点2 河流地貌对聚落分布的影响

【必备知识 排查】

1.河流与聚落分布:越往河流的中下游,城市、乡村越密集。

2.冲积平原聚落众多的原因:提供水源,河流是交通运输通道,为聚落提供农副产品。

3.河流地貌与聚落规模:北方平原乡村规模大、南方水乡乡村规模小。

4.河流地貌与聚落分布:

(1)平原低地:聚落分布在河流沿岸地势较高的地方。

(2)山区河谷:聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带。

【点拨】

山区的聚落多分布在冲积平原向山坡过渡的地带

冲积平原向山坡过渡的地带→地形较为平坦→有利于基础设施建设→地势较高→避免洪水的威胁。

【思考】

古代很多宫室为何都建在河流的凸岸

提示:宫室选择凸岸,地势平坦,且不易受到河流侵蚀;河曲还是天然屏障,起到安全防卫的作用。

【核心要点 突破】

1.河流地貌与聚落:

不同地形区,河流地貌类型不同,对聚落形态、密度、成因及分布的影响不同,具体表解如下:

项目 高原 山区 平原

分 布 深切河谷两岸的狭窄河漫滩平原 洪(冲)积扇和河漫滩平原 河漫滩平原、三角洲平原

形 态 多呈狭长的带状 条带状 团状、带状

密 度 小 较小 大

原 因 地势相对较低,气候温暖,土壤肥沃,水资源丰富 地势平坦,地下水或地表水丰富,淤积有肥沃的土壤 地势平坦,土壤肥沃,水资源丰富,河网密布,有便捷的内河运输和海上运输

举 例 青藏高原地区的雅鲁藏布江谷地 西北地区城市及人口的分布 四大文明古国发祥地、长江中下游平原等

2.图示河流侵蚀地貌与堆积地貌及对聚落分布的影响:

一般而言,河流上游多位于高原、山地,以侵蚀为主,中游搬运,下游堆积。因此,上游为高山峡谷,中游河道变宽,下游为冲积平原、河口三角洲、冲积岛等。受此影响,聚落分布也不同。(如图所示)

【知识拓展】河流沿岸聚落选址应注意的问题

聚落的选址,应当趋利避害,充分利用有利的自然条件,还要避免受到自然灾害的威胁。

(1)

(2)平原低地:沿河呈带状分布→要加高和加固河堤。

(3)山区河谷:冲积平原向山坡过渡地带→要避开滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。

(4)水位变化大的地区:近水,但不邻水。

【高考预测 精练】

位于甘肃省东部庆阳市宁县境内的野王村(行政村),蒲河经五道弯曲贯穿全村而过,村中整体地貌呈“S”形分布,各自然村星罗棋布,被蒲河分割包围自成一体。野王村整体处于群山环抱之中,傍山依水,水依山而娇美,山傍水而奇险。如图示意野王村“S”形地貌局部。据此完成1~3题。

1.穿越野王村而过的蒲河蜿蜒曲折,其主要原因是 ( )

A.流水侧蚀作用

B.流水下切作用

C.流水溶蚀作用

D.流水搬运作用

2.河流对自然村落形成提供的有利条件是 ( )

①深厚肥沃的土壤

②便利发达的航运

③较高的平坦地形

④充足的水源供应

A.①② B.③④

C.②③ D.①④

3.野王村的各自然村落一般坐落在 ( )

A.河流凸岸 B.河流凹岸

C.河流阶地 D.河流两岸

【解析】1选A,2选B,3选A。第1题,穿越野王村的蒲河蜿蜒曲折,其主要原因是流水对河床的侧蚀作用。第2题,河流的侵蚀与沉积为自然村落的建设提供了平坦的地形,并为村落的生存提供了水源。第3题,河流凸岸即沉积岸,地势较平坦,土层深厚肥沃,便于农耕,节省建筑投资。

【加固训练】

(2023·洛阳模拟)阅读图文材料,完成下列要求。

阆中古城位于嘉陵江畔的河漫滩阶地上,古城在历史上一直为四川北部地区的军事、商业、政治、交通中心。阆中古城城址曾经历过几次变迁,古城的营建巧妙地利用自然趋利避害,适应了当地“夏湿热、冬阴冷、多水患”的自然环境特点。下图示意阆中古城位置。

(1)简析图示地区山水分布对阆中古城气候的有利影响。

(2)分析历史上阆中古城城市发展的优势社会经济条件。

(3)历史上,阆中古城通过改变城址以避水患,说明古城城址变迁利于避水患的原因。

【解析】第(1)题,根据材料信息,当地自然环境最突出的特点是“夏湿热、冬阴冷、多水患”,阆中古城所在位置一面靠山和三面环水。古城北部山地较高,阻挡寒冷的冬季风;古城位于山地阳坡且南部无高大山地遮挡,光照条件好。古城南部为嘉陵江和低矮的山地,夏季风从南边吹来, 利于古城通风散热。同时古城三面环水,对气候具有调节作用。第(2)题,根据材料信息,古城在历史上一直为四川北部地区的军事、商业、政治、交通中心,结合图示古城位置信息,从交通、军事、政治和商业的角度分析。第(3)题,根据图示信息,秦汉时期古城位于河流弯曲处的凹岸,河水对河岸侵蚀强烈,威胁古城安全;到明清时期,古城搬至河流弯曲处的凸岸,河流以沉积作用为主,对河岸侵蚀不明显。结合图中等高线数值可以看到,秦汉时期的古城海拔低,更易受到水患;明清时期古城所在位置海拔较高,水患减少。

答案:(1)古城北部山地较高,阻挡寒冷冬季风;古城南部为嘉陵江和低矮的山地,夏季风从南边吹来,利于古城通风散热;古城位于山地阳坡且南部无高大山地遮挡,光照条件好;古城三面环水,对气候具有调节作用。

(2)濒临嘉陵江,水运便利;三面环水、一面靠山,便于军事防御,为区域重要的军事中心;古城为区域政治中心和商业中心,城市发展的腹地较广。

(3)秦汉时期阆中古城接近河流凹岸,河水对河岸侵蚀强烈,威胁古城安全,明清时期阆中古城迁往凸岸,河岸不易受到侵蚀;秦汉时期阆中古城海拔较低,明清时期阆中古城位于地势较高的河漫滩阶地,更加安全。

同课章节目录