5《七律.长征》课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 5《七律.长征》课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 839.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-29 12:37:55 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

七律.长征

六年级 上册

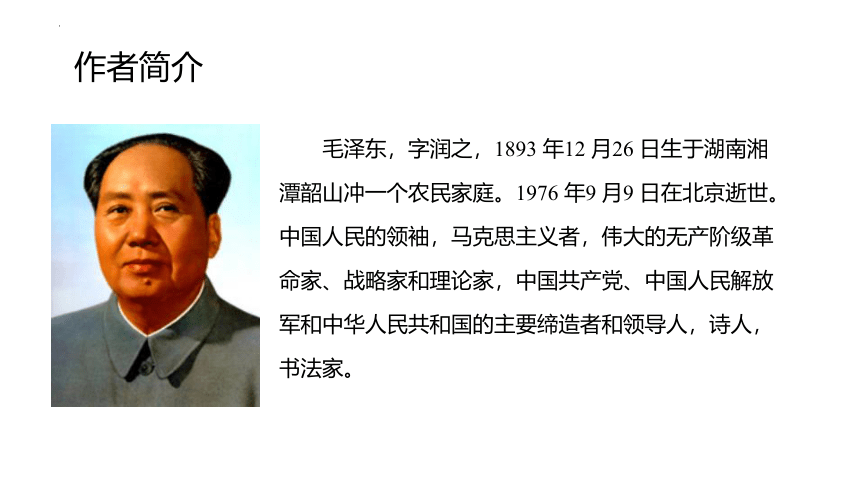

毛泽东,字润之,1893 年12 月26 日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976 年9 月9 日在北京逝世。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

作者简介

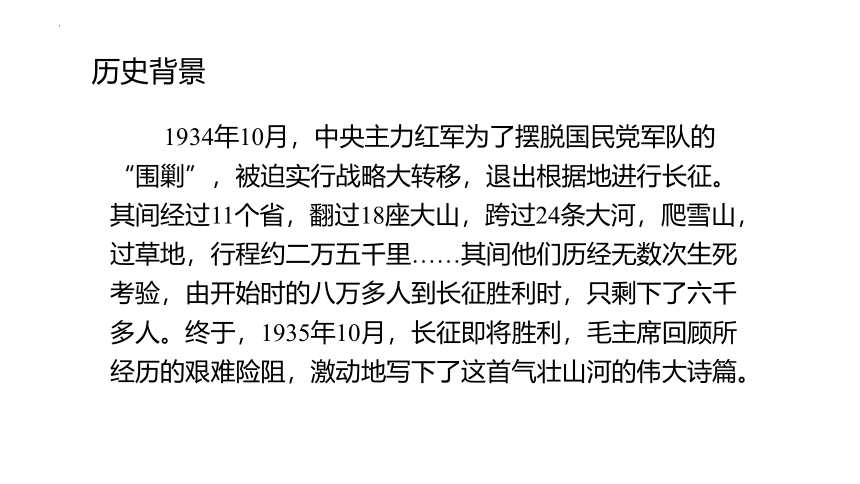

1934年10月,中央主力红军为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫实行战略大转移,退出根据地进行长征。其间经过11个省,翻过18座大山,跨过24条大河,爬雪山,过草地,行程约二万五千里……其间他们历经无数次生死考验,由开始时的八万多人到长征胜利时,只剩下了六千多人。终于,1935年10月,长征即将胜利,毛主席回顾所经历的艰难险阻,激动地写下了这首气壮山河的伟大诗篇。

历史背景

学习要求

1、借助拼音或其他方法读准字音,圈出

生字词;

2、读通每个句子,读不通顺的多读几遍;

3、给每个自然段写上序号。

崖

渡

索

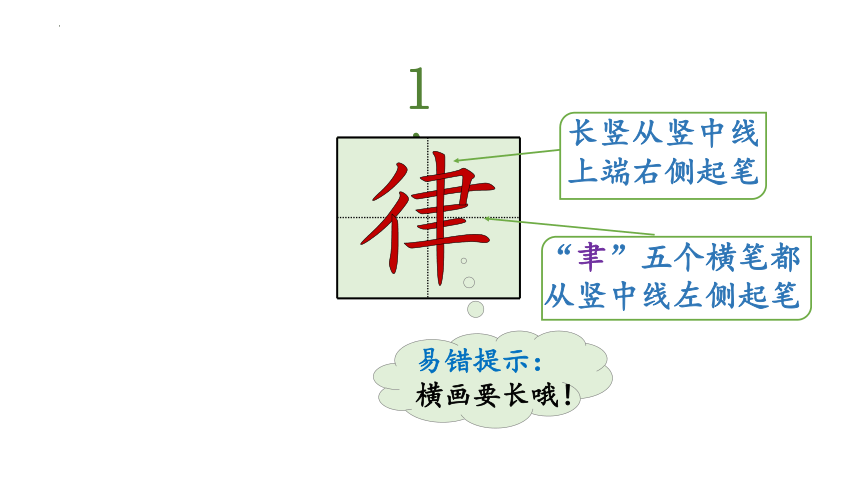

律

我会写

lǜ

“聿”五个横笔都从竖中线左侧起笔

长竖从竖中线上端右侧起笔

易错提示:

横画要长哦!

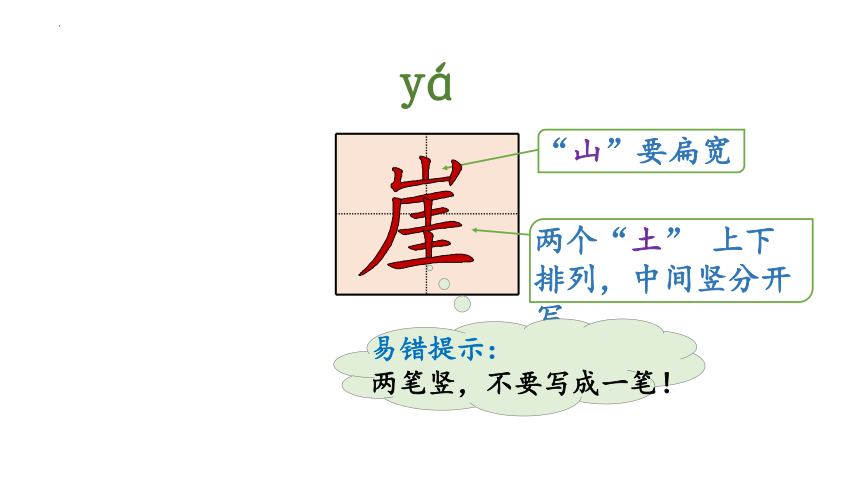

yá

两个“土” 上下排列,中间竖分开写

“山”要扁宽

易错提示:

两笔竖,不要写成一笔!

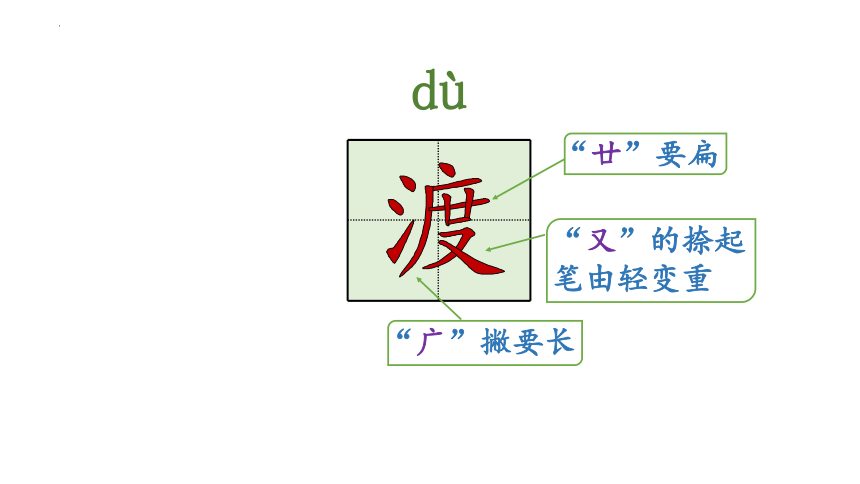

dù

“廿”要扁

“广”撇要长

“又”的捺起笔由轻变重

suǒ

“冖”横要长,盖住下面的“糸”

“十”扁小

易错提示:

“小” 两点宽展。

七律 长征

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

同学们初读这首诗,说一说这首诗主要写了什么?

全诗生动地概述了红军二万五千里长征的艰难历程。

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

万水千山:形容山无数,水无数,比喻路途艰险。

等闲:平常。

大意:红军战士不害怕在长征中遇到的无数艰难困苦,这些艰难困苦在红军眼里被看作是平平常常的事。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

“逶迤、磅礴”极言其大,说明山势之绵延之高大,以示翻越之艰巨;“泥丸、细浪”极言其小,说明红军藐视之,不放在眼里。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

作者用“暖”“寒”两种感受进行对比,既表达了红军渡过金沙江后的喜悦,又表现出夺取泸定桥时的惊心动魄,从中我们更能感受到长征的“难”,也能体会到红军的英勇无畏。

金沙江地势险要,两岸都是悬崖绝壁,水流湍急,敌人戒备森严,毛主席采取声东击西的策略,佯攻贵阳,威逼昆明,指挥红军从容地渡过了金沙江,终于摆脱了40万敌军的围追堵截。

巧渡金沙江

第一部分

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

大意:更让红军战士欣喜的是翻过了千里皑皑白雪的岷山,人人心情豁然开朗,个个笑逐颜开。

第一部分

“三军”指的是什么?

红军第一方面军、二方面军、四方面军。

第一部分

七律·

长征

分述

总起——不怕难 只等闲

大无畏的

英雄气概

革命乐观

主义精神

五岭——逶迤

乌蒙——磅礴

金沙江——暖

大渡河——寒

岷山——千里雪

总起——三军过后 尽开颜

万水

千山

板书设计

本诗是一篇威武雄壮、气势磅礴的革命史诗。它生动形象地概括了红军长征的光辉战斗历程,热情洋溢地歌颂了中国工农红军不畏艰险、英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

课文主题

当堂测试

根据拼音写词语。

ní wán shān yá dù hé

泥 丸

山 崖

渡 河

随堂练

谢谢!再见!

七律.长征

六年级 上册

毛泽东,字润之,1893 年12 月26 日生于湖南湘潭韶山冲一个农民家庭。1976 年9 月9 日在北京逝世。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

作者简介

1934年10月,中央主力红军为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫实行战略大转移,退出根据地进行长征。其间经过11个省,翻过18座大山,跨过24条大河,爬雪山,过草地,行程约二万五千里……其间他们历经无数次生死考验,由开始时的八万多人到长征胜利时,只剩下了六千多人。终于,1935年10月,长征即将胜利,毛主席回顾所经历的艰难险阻,激动地写下了这首气壮山河的伟大诗篇。

历史背景

学习要求

1、借助拼音或其他方法读准字音,圈出

生字词;

2、读通每个句子,读不通顺的多读几遍;

3、给每个自然段写上序号。

崖

渡

索

律

我会写

lǜ

“聿”五个横笔都从竖中线左侧起笔

长竖从竖中线上端右侧起笔

易错提示:

横画要长哦!

yá

两个“土” 上下排列,中间竖分开写

“山”要扁宽

易错提示:

两笔竖,不要写成一笔!

dù

“廿”要扁

“广”撇要长

“又”的捺起笔由轻变重

suǒ

“冖”横要长,盖住下面的“糸”

“十”扁小

易错提示:

“小” 两点宽展。

七律 长征

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

同学们初读这首诗,说一说这首诗主要写了什么?

全诗生动地概述了红军二万五千里长征的艰难历程。

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

万水千山:形容山无数,水无数,比喻路途艰险。

等闲:平常。

大意:红军战士不害怕在长征中遇到的无数艰难困苦,这些艰难困苦在红军眼里被看作是平平常常的事。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

“逶迤、磅礴”极言其大,说明山势之绵延之高大,以示翻越之艰巨;“泥丸、细浪”极言其小,说明红军藐视之,不放在眼里。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

作者用“暖”“寒”两种感受进行对比,既表达了红军渡过金沙江后的喜悦,又表现出夺取泸定桥时的惊心动魄,从中我们更能感受到长征的“难”,也能体会到红军的英勇无畏。

金沙江地势险要,两岸都是悬崖绝壁,水流湍急,敌人戒备森严,毛主席采取声东击西的策略,佯攻贵阳,威逼昆明,指挥红军从容地渡过了金沙江,终于摆脱了40万敌军的围追堵截。

巧渡金沙江

第一部分

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

大意:更让红军战士欣喜的是翻过了千里皑皑白雪的岷山,人人心情豁然开朗,个个笑逐颜开。

第一部分

“三军”指的是什么?

红军第一方面军、二方面军、四方面军。

第一部分

七律·

长征

分述

总起——不怕难 只等闲

大无畏的

英雄气概

革命乐观

主义精神

五岭——逶迤

乌蒙——磅礴

金沙江——暖

大渡河——寒

岷山——千里雪

总起——三军过后 尽开颜

万水

千山

板书设计

本诗是一篇威武雄壮、气势磅礴的革命史诗。它生动形象地概括了红军长征的光辉战斗历程,热情洋溢地歌颂了中国工农红军不畏艰险、英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

课文主题

当堂测试

根据拼音写词语。

ní wán shān yá dù hé

泥 丸

山 崖

渡 河

随堂练

谢谢!再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地