第一单元3.2县委书记的榜样——焦裕禄 课后练(含答案)- 2023-2024学年高中语文(统编版选择性必修上册)

文档属性

| 名称 | 第一单元3.2县委书记的榜样——焦裕禄 课后练(含答案)- 2023-2024学年高中语文(统编版选择性必修上册) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 201.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3课 (2)县委书记的榜样——焦裕禄

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~2题。

焦裕禄组织栽种泡桐防风固沙,为兰考振兴发展留下了取之不尽、用之不竭的战略资产。有文艺天赋的焦裕禄喜爱泡桐,焦裕禄钟爱的泡桐也①______________________________。

1995年,北京乐器研究所比较全国十几个地区的泡桐,认为兰考泡桐具有纹理均匀、透音性好和耐腐蚀、不变形两大特点以及无可比拟的优良声学品质,②__________________________________。美国国会图书馆藏有一件中国新型民族乐器文琴,能让文琴发出天籁之音,并令世界知名图书馆决定永久收藏的,正是兰考泡桐的上乘材质。

1994年,轻工业部和中国音乐家协会确定,兰考县为民族乐器音板定点生产基地。2014年9月,兰考泡桐及其制品,获国家生态原产地保护产品美誉。具有隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱,以及纹理优美细腻、色泽鲜艳光亮、自然图案逼真等特点的兰考泡桐跻身家具和航空用材市场。兰考生产的桐木拼板、胶合板、叉接板等板材,年出口量占河南省同类产品出口量的三分之一。2018年到2019年,兰考泡桐产值达96亿元,全县销售乐器82万台(把),生产的古筝、琵琶等民族乐器,漂洋过海远销美国、日本等20多个国家和地区,总产值达40亿元。今日兰考,③________________________________________。

1.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过25个字。

2.文中画波浪线的句子是个长句,请改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文字,完成3~5题。

1962年冬天,正是河南兰考县遭受内涝、风沙、盐碱三害最严重的时期。就是在这样的关口,党派焦裕禄来到了兰考。困难,重重的困难,像一副沉重的担子,压在这位新到任的县委书记的双肩。但是,焦裕禄是带着《毛泽东选集》来的,他想:要想战胜灾害,必须照毛主席的指示办事,详尽地掌握灾害的底细,了解灾害的来龙去脉,然后作出正确的判断和部署。

焦裕禄从困难中看到希望。在他的倡议和领导下,一个改造兰考大自然的蓝图被制订出来。他带领干部调查研究、生产救灾,与兰考人民同甘共苦,开展与“三害”的斗争。兰考面貌在不断改变,然而他的肝癌病情却加重了。1964年5月14日,焦裕禄不幸逝世。他倡导制订的改造兰考的蓝图已经变成了现实。兰考县粮食初步实现自给。

焦裕禄同志,你没有辜负党的希望,你出色地完成了党交给你的任务,兰考人民永远忘不了你。你不愧为毛泽东思想哺育成长起来的好党员,不愧为党的好干部,不愧为人民的好儿子!你是千千万万在严重自然灾害面前,巍然屹立的共产党员和贫下中农革命英雄的代表。你没有死,你将永远活在千万人的心里!

3.文中画横线的句子在修辞手法上很有特色,请简要分析。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.请将文中画波浪线的部分改成否定句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.文段对焦裕禄的称呼由前两段的第三人称到第三段变为第二人称,请简述不同人称的表达效果。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

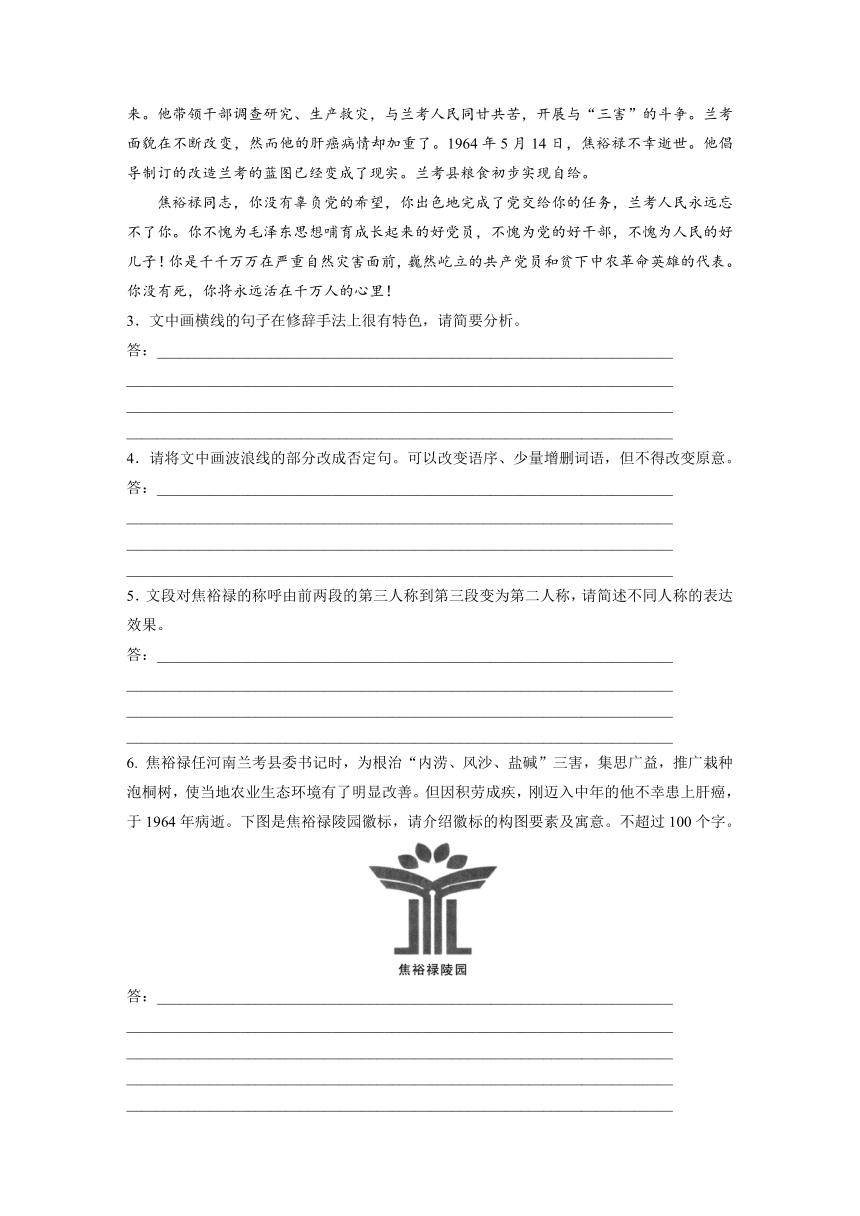

6. 焦裕禄任河南兰考县委书记时,为根治“内涝、风沙、盐碱”三害,集思广益,推广栽种泡桐树,使当地农业生态环境有了明显改善。但因积劳成疾,刚迈入中年的他不幸患上肝癌,于1964年病逝。下图是焦裕禄陵园徽标,请介绍徽标的构图要素及寓意。不超过100个字。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

打开历史关上的门

——访著名文化学者冯骥才

李 韵

因为举办“四驾马车——冯骥才的绘画、文学、文化遗产保护与教育”展,著名文化学者冯骥才方能够在北京持续待上十余天。

9月16日上午,记者敲响宾馆的房门。还未落座,他便道:“我看到前两天你在头版头条登的那篇保护老建筑的文章了,大家都很欣赏。”拿出9月13日的本报,他指着《老建筑,别都拆了》一文赞不绝口。

“知识分子应是文化先觉者”

第一次专访冯骥才,是2003年2月21日。三天前,由冯骥才倡导和领导的“中国民间文化遗产抢救工程”正式启动。

在一间几乎被各种木制门窗、建筑构件塞满的所谓客厅里,他指着那些老物件有些激动地说:“能够让自己的文化损失在我们这一代人的手中吗?不能!所以,现在第一位的是‘抢救’,而且是十万火急!”

回忆起10年前关于抢救工程的动意,他提到了几位著名的文化大家。当年,他跟启功、季羡林、于光远等先生一起在北师大开会,共同呼吁紧急抢救民间文化,并向年轻学子们发出著名的“把书桌搬到田野上”的号召。

“这十年的历程显现了我们的文化自觉。”“中国民间文化遗产抢救工程”开始工作时,国际非物质文化遗产保护公约还没签署,2003年联合国才将非遗列入文化遗产保护内容。

“我们的目标是文化自觉,这是全民的;而知识分子应该是当中的先觉者。当整个社会迷惘时,知识分子应该先清醒;当整个社会过于功利时,我们要给生活一点梦,美好的梦,给一点理想和精神的东西。”

“责任是第一位的”

人们认识冯骥才是缘于他的文学和绘画作品,而他自己说,这两种艺术于他是天性、是性情式的表达,文化遗产保护和教育则是责任、是自己的选择。

因为责任,在绝大多数人对民间文化的内涵还没有什么认识的时候,他就以一个志愿者的身份开始抢救与保护行动了。1994年,他在报纸上看到了天津市要大规模拆除老城、改建新城的消息。这意味着拥有悠久历史的天津城、义和团重要的塘口、“五四运动”的遗址,还有地域文化里面数不尽的财富,都将灰飞烟灭。他急了,拿出自己的一笔稿费,请了近百人,把整个老城考察了一遍。一年多拍了3万多张照片,选出2 000张印成画册。从市委书记、市长开始,到各局局长,每人送一本。最终,他们的努力有了结果,天津市委决定留下这笔巨大的文化财富。

因为责任,在抢救估衣街的那段时间,他被天津媒体封杀;因为责任,他几乎放弃了钟爱一生的文学创作;因为责任,他几乎卖掉了自己所有的画作……

“责任是第一位的。”冯骥才说得似乎很轻松。

“把民间文化摆到庙堂里”

在别人退休、可以颐养天年的年龄,冯骥才担任了中国民间文艺家协会的主席,同时受聘于天津大学,担任冯骥才文学艺术研究院院长。

2012年年初,一个寒冷的冬日,我第一次走进学院,立刻被无处不在的传统文化气息笼罩了。院子里,一座古门楼,一个石雕,一块长江纤夫石,无言地彰显了学院所追求的历史与人文的内涵。

学院“博物馆化”是冯骥才的追求。学院现有7个博物馆,每一个都不大,却都很精致,剪纸、年画、雕塑、蓝印花布、木活字印刷、民间画工等,包罗了诸多民间文化种类。在这里,冯骥才把民间文化的精华搬进博物馆,正如他所说,“把民间文化摆到庙堂里”,就是想让大地灿烂的草根文化登堂入室。

他说,促使自己到大学工作的最重要原因是,当今社会真正的文化学者匮乏,大学急需造就新人。“目前能够在非遗保护一线独当一面的学者,几乎全是60岁以上,急需后备力量。”他认为学生最需要的,一是视野,二是责任,三是能力。他也清楚地知道,一个人到了青年时,你不可能改变他,只能影响他。所以他尽量用学院的一切——硬件、软件、思想、方法去影响学生,把学生的未来与时代的需要连接起来。

“四驾马车全是为了一驾车”

话题回到正在展出的“四驾马车——冯骥才的绘画、文学、文化遗产保护与教育”展上。

“这是我对自己70年人生的一种梳理。”冯骥才思索了一下,“70年里能做和所做的事太多太多。我只是拣了我最倾心、最重要的四个方面。”

直视记者的眼睛,他认真地说:“告诉你,这话我没对别人说过,其实四驾马车全是为了一驾车。”

“四驾马车”展览中有一幅作品,是冯骥才在开展前一天连夜创作的——“古村落抢救保护,这是我今后最主要的工作”。一个曾在皖南见过的古老的木门撞进脑海。

画面上是一座徽派建筑的门。蓝绿色的油漆已斑驳,但形制优美。阳光将树影投在门上,光影中写满了岁月的深远。画上,冯骥才写了一句话:“每一扇门都是历史关上的,都等待着我们打开。”(选自《光明日报》,有删改)

7.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.冯骥才工作繁忙,能在北京持续待上十余天,体现了他对“四驾马车”展览活动的重视,更确切地说是他对文化遗产保护工作的高度重视。

B.导语部分写冯骥才对记者《老建筑,别都拆了》文章的评价,将话题引到“文化遗产保护”上来,并为主体部分的详细报道做了铺垫。

C.早在1994年,天津市将要进行老城改造时,冯骥才就着手进行了有针对性的民间文化保护活动,这体现了他的责任感,反映了他的文化先觉意识。

D.冯骥才将天津大学文学艺术研究院“博物馆化”的举措,既使部分民间文化的精华得以保存,也在客观上起到了熏陶、影响年轻学子的作用。

8.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中对首次专访冯骥才的回忆、对其以志愿者身份保护天津老城的插叙,主要目的是使报道更加曲折起伏,增强可读性。

B.正文第二部分最后一段,写“冯骥才说得似乎很轻松”,主要是为了表现他对自己在“文化遗产保护”方面取得的成就甚感欣慰的心理。

C.冯骥才称“四驾马车全是为了一驾车”,这“一驾车”指的应是“保护文化遗产”,培养后继人才也是为了文化的传承。

D.通讯多处直接引用冯骥才的原话,有利于展示主人公真实的内心世界,刻画其鲜明的人物形象,同时也避免了行文的呆板。

9.文章选择以冯骥才的绘画作品作结,有何作用?

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.比较《县委书记的榜样——焦裕禄》和《打开历史关上的门——访著名文化学者冯骥才》这两篇人物通讯的异同点。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第3课 (2)县委书记的榜样——焦裕禄

1.(示例)①极尽自身优势回馈伯乐、造福人民(答出“回馈”或“造福”之意即可) ②是制造民族乐器音板的首选材料

③已成为中国著名的泡桐加工和民族乐器生产基地(泡桐已成为其重要的经济基础)

解析 第①处,前文是“有文艺天赋的焦裕禄喜爱泡桐”,空缺处前面是“焦裕禄钟爱的泡桐也……”,可见二者互为因果,焦裕禄喜爱泡桐,泡桐报答、回馈焦裕禄,再根据“令世界知名图书馆决定永久收藏的,正是兰考泡桐的上乘材质”“2014年9月,兰考泡桐及其制品,获国家生态原产地保护产品美誉”等内容可确定答案为“极尽自身优势回馈伯乐、造福人民”之类的句子。第②处,根据“兰考泡桐具有纹理均匀、透音性好和耐腐蚀、不变形两大特点以及无可比拟的优良声学品质”可知,兰考泡桐具有制作民族乐器的良好条件,再由“美国国会图书馆藏有一件中国新型民族乐器文琴,能让文琴发出天籁之音”的例子推出,此处应填写“是制造民族乐器音板的首选材料”。第③处,“2018年到2019年,兰考泡桐产值达96亿元,全县销售乐器82万台(把),生产的古筝、琵琶等民族乐器,漂洋过海远销美国、日本等20多个国家和地区,总产值达40亿元”讲述了泡桐的作用——使兰考成为泡桐加工和民族乐器生产基地,为兰考发展奠定经济基础等,由此可得出答案。

2.兰考泡桐隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱,纹理优美细腻,色泽鲜艳光亮,自然图案逼真,因此跻身家具和航空用材市场。

解析 长短句的变换首先要找到句子的主谓宾,然后拆分句子的定语,把语意联系紧密的拆分成一个个不同的句子,语句通顺,没有语病。该句的主谓宾是:兰考泡桐跻身家具和航空用材市场。然后拆分定语,“隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱,以及纹理优美细腻、色泽鲜艳光亮、自然图案逼真”说的是兰考泡桐的特点,也是它“跻身家具和航空用材市场”的原因。其中“隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱”都是泡桐不易腐烂的特点,将其作为一个句子,然后再将“纹理优美细腻”“色泽鲜艳光亮”“自然图案逼真”三个陈述泡桐纹理、色泽和图案特点的句子分别单独成句,最后排列语序,保证句子通顺。

3.运用反复和比喻修辞,强调困难之大,凸显出人物承受的压力巨大。

4.要想战胜灾害,如果不照毛主席的指示办事,不能详尽地掌握灾害的底细、了解灾害的来龙去脉,就不能作出正确的判断和部署。

5.(1)第三人称的表达效果:更客观、真实地呈现事物,使焦裕禄的事迹和形象更具说服力,更能打动人心。(2)第二人称的表达效果:①增加亲切感,无形之中拉近了读者与文章的距离,使读者迅速融入角色,把感情调动起来;②像是读者与人物展开对话,更有利于抒情,有呼告效果,把对焦裕禄的歌颂与悼念之情展现得淋漓尽致。

6.该徽标下方有黑体“焦裕禄陵园”五个字,其上采用“焦裕禄”三字汉语拼音的首字母JYL进行图形创意。Y和上面的四片叶子为泡桐树形,寓意焦裕禄种树泽被后人。Y上部像书形,寓意其精神永载史册。

解析 这是一道图文转换题,首先找出徽标的所有要素,分析各要素之间的关系,然后联系社会现实及题干主题,展开合理的联想和想象,最后运用简洁的语言概括出来。要注意“拼音字母”和“树”“书”的形状的分析。

7.B [并没有把话题引到“文化遗产保护”上来。]

8.B [“表现他对自己在‘文化遗产保护’方面取得的成就甚感欣慰的心理”错,应是表现他对一切的打击和排挤都毫不在意。]

9.①画作内容与本次展览“文化遗产保护”的主题相吻合,形象地诠释了小标题“四驾马车全是为了一驾车”的内涵;②画作上的徽派建筑之门与抽象的历史之门相融合,赋予画作以象征意义,深化了文章的主旨;③画作上所题之语与全文题目相契合,使得文章首尾呼应,浑然一体;④画作体现了画家的责任担当,有利于揭示画家的精神追求。

10.(1)相同点:①都采用小标题的形式,小标题都具有提纲挈领的概括和梳理作用;②在人物的塑造上,都以记叙为主。

(2)不同点:①关于冯骥才的这篇通讯,在结构上,并没有以时间为顺序组织材料,而是以一次采访开始,又以这次采访终结,中间插入了大量的回忆。关于焦裕禄的通讯,基本上是以时间为顺序组织材料的。②关于冯骥才的通讯在塑造人物上,最重要的细节就是语言描写。穿插始终的人物的语言,完善和丰富了他的形象。③相对于描写焦裕禄的通讯,这篇关于冯骥才的通讯感情性不强烈,不明显。对人物的评价和情感,更多的是融于字里行间。

一、语言文字运用

(一)阅读下面的文字,完成1~2题。

焦裕禄组织栽种泡桐防风固沙,为兰考振兴发展留下了取之不尽、用之不竭的战略资产。有文艺天赋的焦裕禄喜爱泡桐,焦裕禄钟爱的泡桐也①______________________________。

1995年,北京乐器研究所比较全国十几个地区的泡桐,认为兰考泡桐具有纹理均匀、透音性好和耐腐蚀、不变形两大特点以及无可比拟的优良声学品质,②__________________________________。美国国会图书馆藏有一件中国新型民族乐器文琴,能让文琴发出天籁之音,并令世界知名图书馆决定永久收藏的,正是兰考泡桐的上乘材质。

1994年,轻工业部和中国音乐家协会确定,兰考县为民族乐器音板定点生产基地。2014年9月,兰考泡桐及其制品,获国家生态原产地保护产品美誉。具有隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱,以及纹理优美细腻、色泽鲜艳光亮、自然图案逼真等特点的兰考泡桐跻身家具和航空用材市场。兰考生产的桐木拼板、胶合板、叉接板等板材,年出口量占河南省同类产品出口量的三分之一。2018年到2019年,兰考泡桐产值达96亿元,全县销售乐器82万台(把),生产的古筝、琵琶等民族乐器,漂洋过海远销美国、日本等20多个国家和地区,总产值达40亿元。今日兰考,③________________________________________。

1.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过25个字。

2.文中画波浪线的句子是个长句,请改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(二)阅读下面的文字,完成3~5题。

1962年冬天,正是河南兰考县遭受内涝、风沙、盐碱三害最严重的时期。就是在这样的关口,党派焦裕禄来到了兰考。困难,重重的困难,像一副沉重的担子,压在这位新到任的县委书记的双肩。但是,焦裕禄是带着《毛泽东选集》来的,他想:要想战胜灾害,必须照毛主席的指示办事,详尽地掌握灾害的底细,了解灾害的来龙去脉,然后作出正确的判断和部署。

焦裕禄从困难中看到希望。在他的倡议和领导下,一个改造兰考大自然的蓝图被制订出来。他带领干部调查研究、生产救灾,与兰考人民同甘共苦,开展与“三害”的斗争。兰考面貌在不断改变,然而他的肝癌病情却加重了。1964年5月14日,焦裕禄不幸逝世。他倡导制订的改造兰考的蓝图已经变成了现实。兰考县粮食初步实现自给。

焦裕禄同志,你没有辜负党的希望,你出色地完成了党交给你的任务,兰考人民永远忘不了你。你不愧为毛泽东思想哺育成长起来的好党员,不愧为党的好干部,不愧为人民的好儿子!你是千千万万在严重自然灾害面前,巍然屹立的共产党员和贫下中农革命英雄的代表。你没有死,你将永远活在千万人的心里!

3.文中画横线的句子在修辞手法上很有特色,请简要分析。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.请将文中画波浪线的部分改成否定句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.文段对焦裕禄的称呼由前两段的第三人称到第三段变为第二人称,请简述不同人称的表达效果。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. 焦裕禄任河南兰考县委书记时,为根治“内涝、风沙、盐碱”三害,集思广益,推广栽种泡桐树,使当地农业生态环境有了明显改善。但因积劳成疾,刚迈入中年的他不幸患上肝癌,于1964年病逝。下图是焦裕禄陵园徽标,请介绍徽标的构图要素及寓意。不超过100个字。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

打开历史关上的门

——访著名文化学者冯骥才

李 韵

因为举办“四驾马车——冯骥才的绘画、文学、文化遗产保护与教育”展,著名文化学者冯骥才方能够在北京持续待上十余天。

9月16日上午,记者敲响宾馆的房门。还未落座,他便道:“我看到前两天你在头版头条登的那篇保护老建筑的文章了,大家都很欣赏。”拿出9月13日的本报,他指着《老建筑,别都拆了》一文赞不绝口。

“知识分子应是文化先觉者”

第一次专访冯骥才,是2003年2月21日。三天前,由冯骥才倡导和领导的“中国民间文化遗产抢救工程”正式启动。

在一间几乎被各种木制门窗、建筑构件塞满的所谓客厅里,他指着那些老物件有些激动地说:“能够让自己的文化损失在我们这一代人的手中吗?不能!所以,现在第一位的是‘抢救’,而且是十万火急!”

回忆起10年前关于抢救工程的动意,他提到了几位著名的文化大家。当年,他跟启功、季羡林、于光远等先生一起在北师大开会,共同呼吁紧急抢救民间文化,并向年轻学子们发出著名的“把书桌搬到田野上”的号召。

“这十年的历程显现了我们的文化自觉。”“中国民间文化遗产抢救工程”开始工作时,国际非物质文化遗产保护公约还没签署,2003年联合国才将非遗列入文化遗产保护内容。

“我们的目标是文化自觉,这是全民的;而知识分子应该是当中的先觉者。当整个社会迷惘时,知识分子应该先清醒;当整个社会过于功利时,我们要给生活一点梦,美好的梦,给一点理想和精神的东西。”

“责任是第一位的”

人们认识冯骥才是缘于他的文学和绘画作品,而他自己说,这两种艺术于他是天性、是性情式的表达,文化遗产保护和教育则是责任、是自己的选择。

因为责任,在绝大多数人对民间文化的内涵还没有什么认识的时候,他就以一个志愿者的身份开始抢救与保护行动了。1994年,他在报纸上看到了天津市要大规模拆除老城、改建新城的消息。这意味着拥有悠久历史的天津城、义和团重要的塘口、“五四运动”的遗址,还有地域文化里面数不尽的财富,都将灰飞烟灭。他急了,拿出自己的一笔稿费,请了近百人,把整个老城考察了一遍。一年多拍了3万多张照片,选出2 000张印成画册。从市委书记、市长开始,到各局局长,每人送一本。最终,他们的努力有了结果,天津市委决定留下这笔巨大的文化财富。

因为责任,在抢救估衣街的那段时间,他被天津媒体封杀;因为责任,他几乎放弃了钟爱一生的文学创作;因为责任,他几乎卖掉了自己所有的画作……

“责任是第一位的。”冯骥才说得似乎很轻松。

“把民间文化摆到庙堂里”

在别人退休、可以颐养天年的年龄,冯骥才担任了中国民间文艺家协会的主席,同时受聘于天津大学,担任冯骥才文学艺术研究院院长。

2012年年初,一个寒冷的冬日,我第一次走进学院,立刻被无处不在的传统文化气息笼罩了。院子里,一座古门楼,一个石雕,一块长江纤夫石,无言地彰显了学院所追求的历史与人文的内涵。

学院“博物馆化”是冯骥才的追求。学院现有7个博物馆,每一个都不大,却都很精致,剪纸、年画、雕塑、蓝印花布、木活字印刷、民间画工等,包罗了诸多民间文化种类。在这里,冯骥才把民间文化的精华搬进博物馆,正如他所说,“把民间文化摆到庙堂里”,就是想让大地灿烂的草根文化登堂入室。

他说,促使自己到大学工作的最重要原因是,当今社会真正的文化学者匮乏,大学急需造就新人。“目前能够在非遗保护一线独当一面的学者,几乎全是60岁以上,急需后备力量。”他认为学生最需要的,一是视野,二是责任,三是能力。他也清楚地知道,一个人到了青年时,你不可能改变他,只能影响他。所以他尽量用学院的一切——硬件、软件、思想、方法去影响学生,把学生的未来与时代的需要连接起来。

“四驾马车全是为了一驾车”

话题回到正在展出的“四驾马车——冯骥才的绘画、文学、文化遗产保护与教育”展上。

“这是我对自己70年人生的一种梳理。”冯骥才思索了一下,“70年里能做和所做的事太多太多。我只是拣了我最倾心、最重要的四个方面。”

直视记者的眼睛,他认真地说:“告诉你,这话我没对别人说过,其实四驾马车全是为了一驾车。”

“四驾马车”展览中有一幅作品,是冯骥才在开展前一天连夜创作的——“古村落抢救保护,这是我今后最主要的工作”。一个曾在皖南见过的古老的木门撞进脑海。

画面上是一座徽派建筑的门。蓝绿色的油漆已斑驳,但形制优美。阳光将树影投在门上,光影中写满了岁月的深远。画上,冯骥才写了一句话:“每一扇门都是历史关上的,都等待着我们打开。”(选自《光明日报》,有删改)

7.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.冯骥才工作繁忙,能在北京持续待上十余天,体现了他对“四驾马车”展览活动的重视,更确切地说是他对文化遗产保护工作的高度重视。

B.导语部分写冯骥才对记者《老建筑,别都拆了》文章的评价,将话题引到“文化遗产保护”上来,并为主体部分的详细报道做了铺垫。

C.早在1994年,天津市将要进行老城改造时,冯骥才就着手进行了有针对性的民间文化保护活动,这体现了他的责任感,反映了他的文化先觉意识。

D.冯骥才将天津大学文学艺术研究院“博物馆化”的举措,既使部分民间文化的精华得以保存,也在客观上起到了熏陶、影响年轻学子的作用。

8.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文中对首次专访冯骥才的回忆、对其以志愿者身份保护天津老城的插叙,主要目的是使报道更加曲折起伏,增强可读性。

B.正文第二部分最后一段,写“冯骥才说得似乎很轻松”,主要是为了表现他对自己在“文化遗产保护”方面取得的成就甚感欣慰的心理。

C.冯骥才称“四驾马车全是为了一驾车”,这“一驾车”指的应是“保护文化遗产”,培养后继人才也是为了文化的传承。

D.通讯多处直接引用冯骥才的原话,有利于展示主人公真实的内心世界,刻画其鲜明的人物形象,同时也避免了行文的呆板。

9.文章选择以冯骥才的绘画作品作结,有何作用?

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.比较《县委书记的榜样——焦裕禄》和《打开历史关上的门——访著名文化学者冯骥才》这两篇人物通讯的异同点。

答:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第3课 (2)县委书记的榜样——焦裕禄

1.(示例)①极尽自身优势回馈伯乐、造福人民(答出“回馈”或“造福”之意即可) ②是制造民族乐器音板的首选材料

③已成为中国著名的泡桐加工和民族乐器生产基地(泡桐已成为其重要的经济基础)

解析 第①处,前文是“有文艺天赋的焦裕禄喜爱泡桐”,空缺处前面是“焦裕禄钟爱的泡桐也……”,可见二者互为因果,焦裕禄喜爱泡桐,泡桐报答、回馈焦裕禄,再根据“令世界知名图书馆决定永久收藏的,正是兰考泡桐的上乘材质”“2014年9月,兰考泡桐及其制品,获国家生态原产地保护产品美誉”等内容可确定答案为“极尽自身优势回馈伯乐、造福人民”之类的句子。第②处,根据“兰考泡桐具有纹理均匀、透音性好和耐腐蚀、不变形两大特点以及无可比拟的优良声学品质”可知,兰考泡桐具有制作民族乐器的良好条件,再由“美国国会图书馆藏有一件中国新型民族乐器文琴,能让文琴发出天籁之音”的例子推出,此处应填写“是制造民族乐器音板的首选材料”。第③处,“2018年到2019年,兰考泡桐产值达96亿元,全县销售乐器82万台(把),生产的古筝、琵琶等民族乐器,漂洋过海远销美国、日本等20多个国家和地区,总产值达40亿元”讲述了泡桐的作用——使兰考成为泡桐加工和民族乐器生产基地,为兰考发展奠定经济基础等,由此可得出答案。

2.兰考泡桐隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱,纹理优美细腻,色泽鲜艳光亮,自然图案逼真,因此跻身家具和航空用材市场。

解析 长短句的变换首先要找到句子的主谓宾,然后拆分句子的定语,把语意联系紧密的拆分成一个个不同的句子,语句通顺,没有语病。该句的主谓宾是:兰考泡桐跻身家具和航空用材市场。然后拆分定语,“隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱,以及纹理优美细腻、色泽鲜艳光亮、自然图案逼真”说的是兰考泡桐的特点,也是它“跻身家具和航空用材市场”的原因。其中“隔潮、不透烟、不易虫蛀和耐腐蚀、耐酸碱”都是泡桐不易腐烂的特点,将其作为一个句子,然后再将“纹理优美细腻”“色泽鲜艳光亮”“自然图案逼真”三个陈述泡桐纹理、色泽和图案特点的句子分别单独成句,最后排列语序,保证句子通顺。

3.运用反复和比喻修辞,强调困难之大,凸显出人物承受的压力巨大。

4.要想战胜灾害,如果不照毛主席的指示办事,不能详尽地掌握灾害的底细、了解灾害的来龙去脉,就不能作出正确的判断和部署。

5.(1)第三人称的表达效果:更客观、真实地呈现事物,使焦裕禄的事迹和形象更具说服力,更能打动人心。(2)第二人称的表达效果:①增加亲切感,无形之中拉近了读者与文章的距离,使读者迅速融入角色,把感情调动起来;②像是读者与人物展开对话,更有利于抒情,有呼告效果,把对焦裕禄的歌颂与悼念之情展现得淋漓尽致。

6.该徽标下方有黑体“焦裕禄陵园”五个字,其上采用“焦裕禄”三字汉语拼音的首字母JYL进行图形创意。Y和上面的四片叶子为泡桐树形,寓意焦裕禄种树泽被后人。Y上部像书形,寓意其精神永载史册。

解析 这是一道图文转换题,首先找出徽标的所有要素,分析各要素之间的关系,然后联系社会现实及题干主题,展开合理的联想和想象,最后运用简洁的语言概括出来。要注意“拼音字母”和“树”“书”的形状的分析。

7.B [并没有把话题引到“文化遗产保护”上来。]

8.B [“表现他对自己在‘文化遗产保护’方面取得的成就甚感欣慰的心理”错,应是表现他对一切的打击和排挤都毫不在意。]

9.①画作内容与本次展览“文化遗产保护”的主题相吻合,形象地诠释了小标题“四驾马车全是为了一驾车”的内涵;②画作上的徽派建筑之门与抽象的历史之门相融合,赋予画作以象征意义,深化了文章的主旨;③画作上所题之语与全文题目相契合,使得文章首尾呼应,浑然一体;④画作体现了画家的责任担当,有利于揭示画家的精神追求。

10.(1)相同点:①都采用小标题的形式,小标题都具有提纲挈领的概括和梳理作用;②在人物的塑造上,都以记叙为主。

(2)不同点:①关于冯骥才的这篇通讯,在结构上,并没有以时间为顺序组织材料,而是以一次采访开始,又以这次采访终结,中间插入了大量的回忆。关于焦裕禄的通讯,基本上是以时间为顺序组织材料的。②关于冯骥才的通讯在塑造人物上,最重要的细节就是语言描写。穿插始终的人物的语言,完善和丰富了他的形象。③相对于描写焦裕禄的通讯,这篇关于冯骥才的通讯感情性不强烈,不明显。对人物的评价和情感,更多的是融于字里行间。