语文统编版选择性必修上册第5.2课《大学之道》(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修上册第5.2课《大学之道》(共30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-29 11:59:24 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

1. 了解本课相关的文化常识。

2. 准确翻译文中的关键词句并背诵默写。

3. 理解文章主旨,体会“修身养性”的重要性,增强齐家、治国、平天下的信念。

学习目标

“大学之道”

是儒学经典 开篇的第一句。

《大学》原本是《礼记》中的一篇,后宋代人把它

从《礼记》中抽出来,与 、 、

合称为“四书”。

《大学》

《论语》

《孟子》

《中庸》

“大学之道”指的是: 、 、

的根本原则。

穷理

正心

修身

治人

解题

“大学之道”,意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

“大学”,在古代的含义有两种:“博学”之态;与“小学”相对的“大人之学”。

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的文化课和基本的礼节。十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修身治人”的学问。

道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

解题

《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《礼记》第42篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》简介

作品介绍

《大学之道》出自《礼记》,是《礼记》49篇中的第42篇。

宋代以前,《大学》一直从属于《礼记》。朱熹将《大学》从《礼记》中抽取出来,为《大学》《中庸》做章句,为《论语》《孟子》做集注,把它们编在一起,做《四书章句集注》,经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十四卷四十九篇,主要内容是先秦的礼制。

哲学思想(如天道观,宇宙观,人生观)

教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)

政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)

美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)

体现了先秦儒家的

是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。

作品介绍

作者简介

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁(郡治在令河南商丘)人。

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

曾子(前505年-前435年),姒姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。

曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年去世,享年71岁。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

作者简介

作者简介

“至圣”孔子、“复圣”颜渊(颜回)、

“宗圣”曾子(曾参)、“述圣”子思(孔子嫡孙)、

“亚圣”孟子(孟轲)

儒家五圣

“孔庙四配”——孔庙里还供了四位圣人,称为四配,他们是颜子、曾子、子思、孟子。

大学之道①,在明明德②,在亲民③,在止④于至善。

①大学:“大人之学”,即伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。 大学之道:是指大学或成就大人之学的途径和方法。

②明明德:前一个“明”使动用法,即“使...彰明”, 即发扬、弘扬。 后一个“明”作形容词,明德也就是美好的品德。

③亲民:亲近爱抚民众。一说根据后面的“传”文,“亲”应为“新”,即革新、弃旧图新。亲民,也就是新民,使人弃旧图新、去恶从善。

④止:达到。

德行,引领我们抵达人生美好的境界。

译文:大学的宗旨在于彰显美德,在于亲近抚爱民众,在于达到道德修养的最高境界。

疏通文意

壹

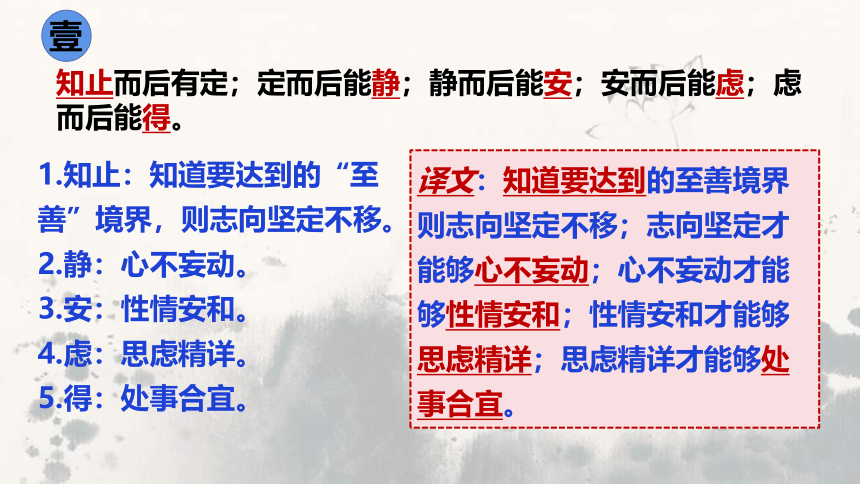

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

译文:知道要达到的至善境界则志向坚定不移;志向坚定才能够心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑精详;思虑精详才能够处事合宜。

1.知止:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

2.静:心不妄动。

3.安:性情安和。

4.虑:思虑精详。

5.得:处事合宜。

壹

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

译文:每样东西都有根本有主次,每件事情都有终结有开始。明白了这本末始终的先后次序,就接近大学的宗旨了。

万物有理,四时有序

壹

明明德

亲民

止于至善

三纲领:内圣而外王,知行而至善

文本探究

1、何为“三纲”

止于至善

明明德

在亲民

共同

三纲领

社会道德趋于完善。

根本原则

根本任务

最终目的

低

高

个人

群体

2、 三者的关系是怎样的?有何特点?

文本探究

止

定

静

安

虑

得

道

本

末

最

高

境

界

目

标

坚定

宁静致远

安贫乐道

深思熟虑

终有所得

思想上

3、怎样才能达到“至善”呢?

文本探究

第1段

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”。

第2句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,从“知止”到“能得”,明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。

第3句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系:从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果,每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。也为下文引出八条目做准备。

小结文本

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

译文:古代那些要想在天下彰明美德的人,首先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序;要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要使自己的内心端正;要想端正自己的内心,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

贰

疏通文意

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

译文:推究事物原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚;意念真诚后才能使内心端正;内心端正后才能修养品性;修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序;使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家;国家治理好后才能天下太平。

贰

自天子以至于庶人⑤,壹是⑥皆以修身为本。

译文:从天子到平民百姓,一律把修身当作根本。

②顺序:

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

1.哪些句子体现了“八目”的顺序,为什么这样排列顺序?

文本探究

①语句:

“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”

③理由:

八目中,“修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

2.欲明明德于天下,应该怎么做呢?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

内修

外治

枢纽

文本探究

3、怎样才能达到“至善”呢?三纲八目的关系如何?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

止于至善

明明德

在亲民

明德的目的

亲民的基础

行动上

文本探究

明明德

亲 民

止于至善

格物、致知

“三纲”

“八目”

诚意、正心

齐家、治国、平天下

修身

(修)

(知)

(用)

宗旨

步骤

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内修

外治

穷则独善其身,达则兼善天下。 (《孟子·尽心上》)

总结全文

论证特点

1.论证结构严谨,条理清晰。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

2.运用排比、顶真的修辞手法,句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有说服力。

总结全文

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

【参考示例】(观点一)

我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明德”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索明了,而“亲民”是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

思维拓展

(观点二)

我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

思维拓展

理解性默写

1、《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“ , , , 。”

2、《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“ , 。”

3、《大学之道》中点明获得知识的途径的句子

是:“ 。”

4、《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是: , , 。

大学之道 在明明德 在亲民 在止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

致知在格物

身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

知识积累

1. 了解本课相关的文化常识。

2. 准确翻译文中的关键词句并背诵默写。

3. 理解文章主旨,体会“修身养性”的重要性,增强齐家、治国、平天下的信念。

学习目标

“大学之道”

是儒学经典 开篇的第一句。

《大学》原本是《礼记》中的一篇,后宋代人把它

从《礼记》中抽出来,与 、 、

合称为“四书”。

《大学》

《论语》

《孟子》

《中庸》

“大学之道”指的是: 、 、

的根本原则。

穷理

正心

修身

治人

解题

“大学之道”,意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

“大学”,在古代的含义有两种:“博学”之态;与“小学”相对的“大人之学”。

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的文化课和基本的礼节。十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修身治人”的学问。

道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

解题

《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《礼记》第42篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》简介

作品介绍

《大学之道》出自《礼记》,是《礼记》49篇中的第42篇。

宋代以前,《大学》一直从属于《礼记》。朱熹将《大学》从《礼记》中抽取出来,为《大学》《中庸》做章句,为《论语》《孟子》做集注,把它们编在一起,做《四书章句集注》,经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十四卷四十九篇,主要内容是先秦的礼制。

哲学思想(如天道观,宇宙观,人生观)

教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)

政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)

美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)

体现了先秦儒家的

是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。

作品介绍

作者简介

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁(郡治在令河南商丘)人。

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

曾子(前505年-前435年),姒姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。

曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年去世,享年71岁。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

作者简介

作者简介

“至圣”孔子、“复圣”颜渊(颜回)、

“宗圣”曾子(曾参)、“述圣”子思(孔子嫡孙)、

“亚圣”孟子(孟轲)

儒家五圣

“孔庙四配”——孔庙里还供了四位圣人,称为四配,他们是颜子、曾子、子思、孟子。

大学之道①,在明明德②,在亲民③,在止④于至善。

①大学:“大人之学”,即伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。 大学之道:是指大学或成就大人之学的途径和方法。

②明明德:前一个“明”使动用法,即“使...彰明”, 即发扬、弘扬。 后一个“明”作形容词,明德也就是美好的品德。

③亲民:亲近爱抚民众。一说根据后面的“传”文,“亲”应为“新”,即革新、弃旧图新。亲民,也就是新民,使人弃旧图新、去恶从善。

④止:达到。

德行,引领我们抵达人生美好的境界。

译文:大学的宗旨在于彰显美德,在于亲近抚爱民众,在于达到道德修养的最高境界。

疏通文意

壹

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

译文:知道要达到的至善境界则志向坚定不移;志向坚定才能够心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑精详;思虑精详才能够处事合宜。

1.知止:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

2.静:心不妄动。

3.安:性情安和。

4.虑:思虑精详。

5.得:处事合宜。

壹

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

译文:每样东西都有根本有主次,每件事情都有终结有开始。明白了这本末始终的先后次序,就接近大学的宗旨了。

万物有理,四时有序

壹

明明德

亲民

止于至善

三纲领:内圣而外王,知行而至善

文本探究

1、何为“三纲”

止于至善

明明德

在亲民

共同

三纲领

社会道德趋于完善。

根本原则

根本任务

最终目的

低

高

个人

群体

2、 三者的关系是怎样的?有何特点?

文本探究

止

定

静

安

虑

得

道

本

末

最

高

境

界

目

标

坚定

宁静致远

安贫乐道

深思熟虑

终有所得

思想上

3、怎样才能达到“至善”呢?

文本探究

第1段

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”。

第2句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,从“知止”到“能得”,明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。

第3句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系:从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果,每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。也为下文引出八条目做准备。

小结文本

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

译文:古代那些要想在天下彰明美德的人,首先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序;要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要使自己的内心端正;要想端正自己的内心,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

贰

疏通文意

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

译文:推究事物原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚;意念真诚后才能使内心端正;内心端正后才能修养品性;修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序;使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家;国家治理好后才能天下太平。

贰

自天子以至于庶人⑤,壹是⑥皆以修身为本。

译文:从天子到平民百姓,一律把修身当作根本。

②顺序:

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

1.哪些句子体现了“八目”的顺序,为什么这样排列顺序?

文本探究

①语句:

“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”

③理由:

八目中,“修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

2.欲明明德于天下,应该怎么做呢?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

内修

外治

枢纽

文本探究

3、怎样才能达到“至善”呢?三纲八目的关系如何?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

止于至善

明明德

在亲民

明德的目的

亲民的基础

行动上

文本探究

明明德

亲 民

止于至善

格物、致知

“三纲”

“八目”

诚意、正心

齐家、治国、平天下

修身

(修)

(知)

(用)

宗旨

步骤

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内修

外治

穷则独善其身,达则兼善天下。 (《孟子·尽心上》)

总结全文

论证特点

1.论证结构严谨,条理清晰。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

2.运用排比、顶真的修辞手法,句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有说服力。

总结全文

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

【参考示例】(观点一)

我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明德”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索明了,而“亲民”是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

思维拓展

(观点二)

我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

思维拓展

理解性默写

1、《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“ , , , 。”

2、《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“ , 。”

3、《大学之道》中点明获得知识的途径的句子

是:“ 。”

4、《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是: , , 。

大学之道 在明明德 在亲民 在止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

致知在格物

身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

知识积累