高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元9屈原列传(第3课时)(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第三单元9屈原列传(第3课时)(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-29 17:35:49 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

屈原的名字对我们更为神圣。他不仅是古代的天才歌手,而且是一名伟大的爱国者,无私无畏,勇敢高尚。他的形象保留在每个中国人的脑海里。无论在国内国外,屈原都是一个不朽的形象。我们就是他生命长存的见证人。

——毛泽东

司马迁

分析人物形象

任务二

分析人物形象

试简要分析屈原的主要性格特征。

爱国、正直是屈原性格的主要特征。

作者在表现屈原的爱国主义精神时:

(1)把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明其遭遇与祖国的命运是休戚相关的;

(2)把屈原的“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地结合在一起,通过他的“存君兴国”的思想集中表现他的爱国主义精神。

屈原的正直集中体现在他敢于同邪恶势力抗争而决不妥协的斗争精神上。

分析人物形象

司马迁是怎样评价屈原的?

司马迁认为屈原“正道直行”,忠贞为国,却遭到诽谤和打击,这是极为不公平的。屈原自始至终保持自己高尚的节操,不愿与世俗同流合污,他的精神与日月同辉。

▲司马迁

分析人物形象

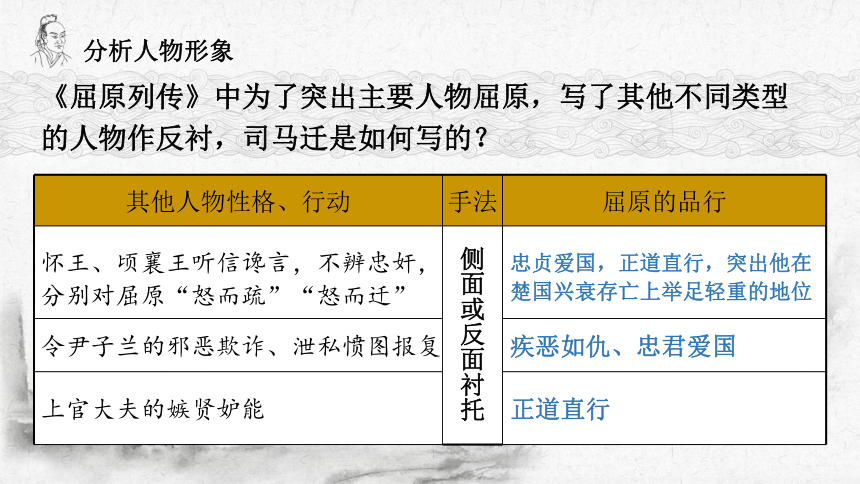

《屈原列传》中为了突出主要人物屈原,写了其他不同类型的人物作反衬,司马迁是如何写的?

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

怀王、顷襄王听信谗言,不辨忠奸,分别对屈原“怒而疏”“怒而迁”

侧面或反面衬托

忠贞爱国,正道直行,突出他在楚国兴衰存亡上举足轻重的地位

令尹子兰的邪恶欺诈、泄私愤图报复

疾恶如仇、忠君爱国

上官大夫的嫉贤妒能

正道直行

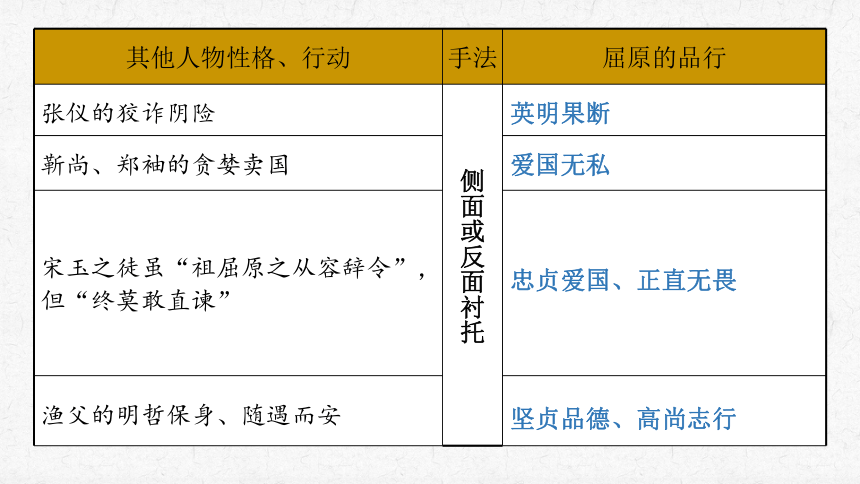

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

宋玉之徒虽“祖屈原之从容辞令”,但“终莫敢直谏”

侧面或反面衬托

忠贞爱国、正直无畏

张仪的狡诈阴险

英明果断

坚贞品德、高尚志行

靳尚、郑袖的贪婪卖国

爱国无私

渔父的明哲保身、随遇而安

赏析艺术特色

任务三

赏析艺术特色

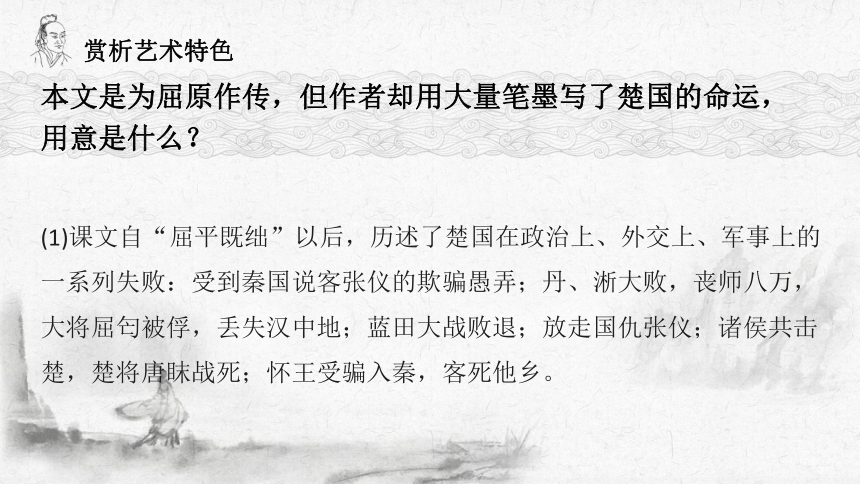

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

(1)课文自“屈平既绌”以后,历述了楚国在政治上、外交上、军事上的一系列失败:受到秦国说客张仪的欺骗愚弄;丹、淅大败,丧师八万,大将屈匄被俘,丢失汉中地;蓝田大战败退;放走国仇张仪;诸侯共击楚,楚将唐眜战死;怀王受骗入秦,客死他乡。

赏析艺术特色

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

(2)作者反复写楚国命运,其用意是想强调这些失败都是排斥屈原造成的,可见屈原心系楚国的安危。这样,作者便把屈原个人的命运同楚国的命运连在一起,把屈原“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地连在一起,具体而又深刻地表现了屈原忠贞不渝的爱国精神。这样写,既加重了文章叙事的分量,也提高了作品的思想性。

赏析艺术特色

本文在写作上的突出特点是什么?

本文主要是在叙事基础上展开议论。议论中含强烈情感,褒赞高洁,斥贬邪恶,评价作品和作者,蕴含感情。叙述蕴含情感。如叙述屈原保持操守,含敬重之情;叙述屈原的悲惨遭遇,含悲愤之情。

把握思想观点

任务四

把握思想观点

课文记叙屈原与渔父的对话,在文中有何作用?其中蕴含了作者怎样的感情?

屈原愤世嫉俗的心情和对待人生的态度、作者流露出的那种愤慨惋惜之情都在这一段文字中表露无遗。渔父和屈原的对话,代表两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的政治取向。渔父认为对人生、对世事都不要太认真、太执着,最好是得过且过、随遇而安,即篇中所谓的随流扬波、与世推移;至于举世混浊而我独清、众人皆醉而我独醒,则是大可不必的。屈原反对这种人生哲学,认为绝对不能随波逐流,绝

把握思想观点

课文记叙屈原与渔父的对话,在文中有何作用?其中蕴含了作者怎样的感情?

对不能同流合污,宁可葬身鱼腹也要保持自己志洁行廉的人格。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原人格的赞扬和景仰,其中也表露出对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

把握思想观点

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(1)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(2)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

把握思想观点

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(3)爱国主义精神永远感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

(4)求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

屈原至死不离楚国,司马迁是同情和肯定的,太史公曰屈原完全可以“以彼其材,游诸侯”,屈原又何必“自令若是”。你怎么看待司马迁这种说法

多维探究

多维探究—参考答案

政论文

【观点1】:同意司马迁的说法。司马迁的这一说法反映了写史和评史的不同出发点。写史,他是从人物的客观实际出发。屈原所处时代的历史条件及他在楚国的地位决定他不可能离开楚国,司马迁肯定这一点,是尊重客观事实。而评史则是从作者所处时代的思想高度出发。司马迁从汉初“大一统”的观点看待战国历史,便觉得屈原事秦事楚都无所谓,重要的是要让贤才发挥作用。

【观点2】不同意司马迁的说法。(理由略)

本文作为一篇传记,成功地运用了夹叙夹议的手法,评传结合,既塑造了传主鲜明的个性特征,又表达了作者的观点态度,具有很强的感染力。

做到夹叙夹议要注意三点:

(1)以“叙”为基础。夹叙夹议的基础是记叙。因此,要在记叙中把事件的过程写清楚,把人物或场景写具体,为下文的议论做好充分的铺垫。

(2)以“议”为统帅。议论,是夹叙夹议中的关键,是所记事件、人物或场景的意义之所在。要在议论中揭示出事件的内涵,表达出作者的思想情感。

(3)灵活安排“叙”和“议”的位置。可以先叙后议,也可以边叙边议,还可以先议后叙。

技法迁移

夹叙夹议

迁移练笔

请你运用夹叙夹议的手法描写一个人物,体现出其鲜明的个性特征。200字左右。

一次,他在做作业时遇到一道难题,他伏案疾书,苦思冥想。只见他拿着笔的手托着腮,丰满的下巴微微上翘,脸庞上露出一种“苦大仇深”的表情……时间一分一秒地过去了,我看到他时而颔首低眉,时而笑颊粲然……他的专一,他的无论做什么事情都如此投入的精神实在是令人赞赏。我想,如果我们每个人都如此坚定地向着自己的目标前进,美好的“远方”就一定会出现在我们眼前。

从考查形式看,高考对文言文断句的考查主要有两种类型:

一是客观题,选取材料中的几句话,给出四种断句样式,要求选出正确的一种;

二是主观题。要求考生断句的内容,有节选自阅读材料的片段,也有与阅读材料有关的其他文章片段。近年来,课标全国卷均采用第一种形式。

知识阐释

文言文断句

文言文断句

技法攻略

第一步

四个选项分两组

找出选项中断句停顿点的不同之处,进行四个选项分组。

先排除一组

第二步

两级排除定答案

根据第一步的分组,将两组进行对比分析,排除有明显错误的一组。

再排除一项

在剩余的两个选项中,排除错误选项,确定正确选项。

例题展示

(2019·全国Ⅱ卷)阅读下面的文言文,完成后面的问题。

商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学,事魏相公叔座。公叔座知其贤,未及进。会座病魏惠王亲往问病公叔曰公孙鞅年虽少有奇才愿王举国而听之王即不听用鞅必杀之无令出境公叔既死,鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

例题展示

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少有/奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

B.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

C.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听/用鞅必杀之/无令出境/

D.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国/而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

B

例题展示

政论文

本题在A、C、D三项各设有一处错误,与往年的两处错点交错构成三项错误略有不同。A项的“公孙鞅年虽少有”应该在“虽少”后断开,“有奇才”单独为一读,然后才是“愿王举国而听之”。C项“用鞅必杀之”中的“用鞅”二字当属上,说成“王即不听用鞅”,而后有“必杀之”一说才顺理成章。D项“愿王举国”“而听之”不应断开,“愿王举国而听之”连成一读,意思是希望王让全国都听从商鞅,二者不应断开。B项没有错误,是正确选项。

答案解析

例题展示

政论文

商君是卫君妾所生的儿子,名鞅,姓公孙,他的祖先本来姓姬。商鞅年轻时喜欢刑名之学,侍奉魏相国公叔座。公叔座了解他的才能,还没来得及向魏王推荐。适逢公叔座病了,魏惠王亲自去探病。公叔座说:“公孙鞅年纪虽轻,但有特殊的才能,希望大王能把国家大事全交给他。大王若不能用他,就一定要杀掉他,不要让他走出国境。”公叔座死后,商鞅听说秦孝公下令全国求贤,想要重整穆公霸业,向东收复失地,就向西入秦,通过秦孝公宠臣景监求见孝公。

参考译文

屈原的名字对我们更为神圣。他不仅是古代的天才歌手,而且是一名伟大的爱国者,无私无畏,勇敢高尚。他的形象保留在每个中国人的脑海里。无论在国内国外,屈原都是一个不朽的形象。我们就是他生命长存的见证人。

——毛泽东

司马迁

分析人物形象

任务二

分析人物形象

试简要分析屈原的主要性格特征。

爱国、正直是屈原性格的主要特征。

作者在表现屈原的爱国主义精神时:

(1)把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明其遭遇与祖国的命运是休戚相关的;

(2)把屈原的“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地结合在一起,通过他的“存君兴国”的思想集中表现他的爱国主义精神。

屈原的正直集中体现在他敢于同邪恶势力抗争而决不妥协的斗争精神上。

分析人物形象

司马迁是怎样评价屈原的?

司马迁认为屈原“正道直行”,忠贞为国,却遭到诽谤和打击,这是极为不公平的。屈原自始至终保持自己高尚的节操,不愿与世俗同流合污,他的精神与日月同辉。

▲司马迁

分析人物形象

《屈原列传》中为了突出主要人物屈原,写了其他不同类型的人物作反衬,司马迁是如何写的?

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

怀王、顷襄王听信谗言,不辨忠奸,分别对屈原“怒而疏”“怒而迁”

侧面或反面衬托

忠贞爱国,正道直行,突出他在楚国兴衰存亡上举足轻重的地位

令尹子兰的邪恶欺诈、泄私愤图报复

疾恶如仇、忠君爱国

上官大夫的嫉贤妒能

正道直行

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

宋玉之徒虽“祖屈原之从容辞令”,但“终莫敢直谏”

侧面或反面衬托

忠贞爱国、正直无畏

张仪的狡诈阴险

英明果断

坚贞品德、高尚志行

靳尚、郑袖的贪婪卖国

爱国无私

渔父的明哲保身、随遇而安

赏析艺术特色

任务三

赏析艺术特色

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

(1)课文自“屈平既绌”以后,历述了楚国在政治上、外交上、军事上的一系列失败:受到秦国说客张仪的欺骗愚弄;丹、淅大败,丧师八万,大将屈匄被俘,丢失汉中地;蓝田大战败退;放走国仇张仪;诸侯共击楚,楚将唐眜战死;怀王受骗入秦,客死他乡。

赏析艺术特色

本文是为屈原作传,但作者却用大量笔墨写了楚国的命运,用意是什么?

(2)作者反复写楚国命运,其用意是想强调这些失败都是排斥屈原造成的,可见屈原心系楚国的安危。这样,作者便把屈原个人的命运同楚国的命运连在一起,把屈原“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地连在一起,具体而又深刻地表现了屈原忠贞不渝的爱国精神。这样写,既加重了文章叙事的分量,也提高了作品的思想性。

赏析艺术特色

本文在写作上的突出特点是什么?

本文主要是在叙事基础上展开议论。议论中含强烈情感,褒赞高洁,斥贬邪恶,评价作品和作者,蕴含感情。叙述蕴含情感。如叙述屈原保持操守,含敬重之情;叙述屈原的悲惨遭遇,含悲愤之情。

把握思想观点

任务四

把握思想观点

课文记叙屈原与渔父的对话,在文中有何作用?其中蕴含了作者怎样的感情?

屈原愤世嫉俗的心情和对待人生的态度、作者流露出的那种愤慨惋惜之情都在这一段文字中表露无遗。渔父和屈原的对话,代表两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的政治取向。渔父认为对人生、对世事都不要太认真、太执着,最好是得过且过、随遇而安,即篇中所谓的随流扬波、与世推移;至于举世混浊而我独清、众人皆醉而我独醒,则是大可不必的。屈原反对这种人生哲学,认为绝对不能随波逐流,绝

把握思想观点

课文记叙屈原与渔父的对话,在文中有何作用?其中蕴含了作者怎样的感情?

对不能同流合污,宁可葬身鱼腹也要保持自己志洁行廉的人格。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原人格的赞扬和景仰,其中也表露出对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

把握思想观点

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(1)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(2)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

把握思想观点

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(3)爱国主义精神永远感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

(4)求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

屈原至死不离楚国,司马迁是同情和肯定的,太史公曰屈原完全可以“以彼其材,游诸侯”,屈原又何必“自令若是”。你怎么看待司马迁这种说法

多维探究

多维探究—参考答案

政论文

【观点1】:同意司马迁的说法。司马迁的这一说法反映了写史和评史的不同出发点。写史,他是从人物的客观实际出发。屈原所处时代的历史条件及他在楚国的地位决定他不可能离开楚国,司马迁肯定这一点,是尊重客观事实。而评史则是从作者所处时代的思想高度出发。司马迁从汉初“大一统”的观点看待战国历史,便觉得屈原事秦事楚都无所谓,重要的是要让贤才发挥作用。

【观点2】不同意司马迁的说法。(理由略)

本文作为一篇传记,成功地运用了夹叙夹议的手法,评传结合,既塑造了传主鲜明的个性特征,又表达了作者的观点态度,具有很强的感染力。

做到夹叙夹议要注意三点:

(1)以“叙”为基础。夹叙夹议的基础是记叙。因此,要在记叙中把事件的过程写清楚,把人物或场景写具体,为下文的议论做好充分的铺垫。

(2)以“议”为统帅。议论,是夹叙夹议中的关键,是所记事件、人物或场景的意义之所在。要在议论中揭示出事件的内涵,表达出作者的思想情感。

(3)灵活安排“叙”和“议”的位置。可以先叙后议,也可以边叙边议,还可以先议后叙。

技法迁移

夹叙夹议

迁移练笔

请你运用夹叙夹议的手法描写一个人物,体现出其鲜明的个性特征。200字左右。

一次,他在做作业时遇到一道难题,他伏案疾书,苦思冥想。只见他拿着笔的手托着腮,丰满的下巴微微上翘,脸庞上露出一种“苦大仇深”的表情……时间一分一秒地过去了,我看到他时而颔首低眉,时而笑颊粲然……他的专一,他的无论做什么事情都如此投入的精神实在是令人赞赏。我想,如果我们每个人都如此坚定地向着自己的目标前进,美好的“远方”就一定会出现在我们眼前。

从考查形式看,高考对文言文断句的考查主要有两种类型:

一是客观题,选取材料中的几句话,给出四种断句样式,要求选出正确的一种;

二是主观题。要求考生断句的内容,有节选自阅读材料的片段,也有与阅读材料有关的其他文章片段。近年来,课标全国卷均采用第一种形式。

知识阐释

文言文断句

文言文断句

技法攻略

第一步

四个选项分两组

找出选项中断句停顿点的不同之处,进行四个选项分组。

先排除一组

第二步

两级排除定答案

根据第一步的分组,将两组进行对比分析,排除有明显错误的一组。

再排除一项

在剩余的两个选项中,排除错误选项,确定正确选项。

例题展示

(2019·全国Ⅱ卷)阅读下面的文言文,完成后面的问题。

商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学,事魏相公叔座。公叔座知其贤,未及进。会座病魏惠王亲往问病公叔曰公孙鞅年虽少有奇才愿王举国而听之王即不听用鞅必杀之无令出境公叔既死,鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

例题展示

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少有/奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

B.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

C.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国而听之/王即不听/用鞅必杀之/无令出境/

D.会座病/魏惠王亲往问病/公叔曰/公孙鞅年虽少/有奇才/愿王举国/而听之/王即不听用鞅/必杀之/无令出境/

B

例题展示

政论文

本题在A、C、D三项各设有一处错误,与往年的两处错点交错构成三项错误略有不同。A项的“公孙鞅年虽少有”应该在“虽少”后断开,“有奇才”单独为一读,然后才是“愿王举国而听之”。C项“用鞅必杀之”中的“用鞅”二字当属上,说成“王即不听用鞅”,而后有“必杀之”一说才顺理成章。D项“愿王举国”“而听之”不应断开,“愿王举国而听之”连成一读,意思是希望王让全国都听从商鞅,二者不应断开。B项没有错误,是正确选项。

答案解析

例题展示

政论文

商君是卫君妾所生的儿子,名鞅,姓公孙,他的祖先本来姓姬。商鞅年轻时喜欢刑名之学,侍奉魏相国公叔座。公叔座了解他的才能,还没来得及向魏王推荐。适逢公叔座病了,魏惠王亲自去探病。公叔座说:“公孙鞅年纪虽轻,但有特殊的才能,希望大王能把国家大事全交给他。大王若不能用他,就一定要杀掉他,不要让他走出国境。”公叔座死后,商鞅听说秦孝公下令全国求贤,想要重整穆公霸业,向东收复失地,就向西入秦,通过秦孝公宠臣景监求见孝公。

参考译文