统编版历史八年级上册 第7单元 第24课 人民解放战争的胜利 习题课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版历史八年级上册 第7单元 第24课 人民解放战争的胜利 习题课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 00:13:49 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第七单元 人民解放战争

第24课 人民解放战争的胜利

一

课前预习

二

课堂研学

三

基础导练

1.了解人民解放战争时期解放区实行土地改革的过程,理解土地改革的影响。

2.知道刘邓大军挺进大别山的史实,认识人民解放战争开始转入战略进攻,理解国共双方战略形势发生转折的原因。

3.知道辽沈、淮海、平津三大战役和南京解放的概况。分析国民党南京政权覆亡和人民解放战争迅速胜利的主要原因。

中国土地法大纲

耕者有其田

革命和生产

千里跃进大别山

辽沈战役

长江中下游以北

北平

华北

南京

国民党

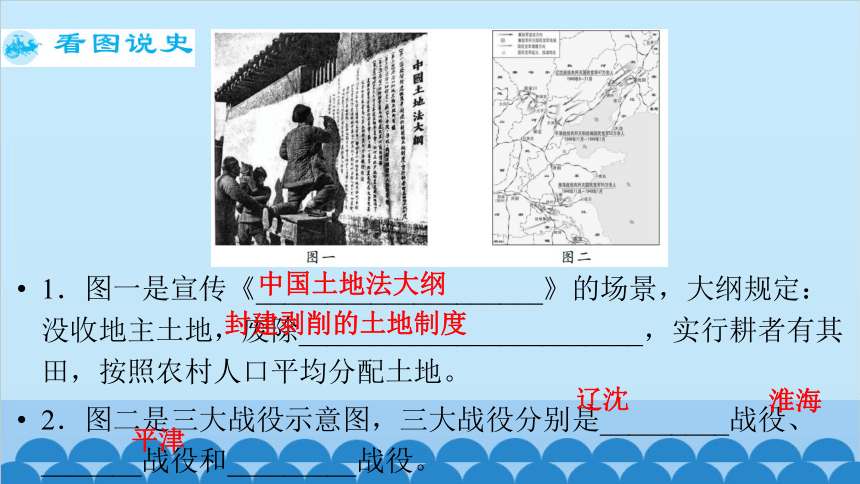

1.图一是宣传《____________________》的场景,大纲规定:没收地主土地,废除________________________,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。

2.图二是三大战役示意图,三大战役分别是_________战役、_______战役和_________战役。

中国土地法大纲

封建剥削的土地制度

辽沈

淮海

平津

3.图三是人民解放军强渡长江,1949年4月,人民解放军发起_______

_____,占领________,结束了国民党在大陆的统治。

渡江

战役

南京

核心点 解放区的土地政策

【例1】 图片是历史的记载。下面两幅图片反映的事件是( )

A.解放区的土地改革

B.农民踊跃参军参战

C.三大战役

D.解放全中国

A

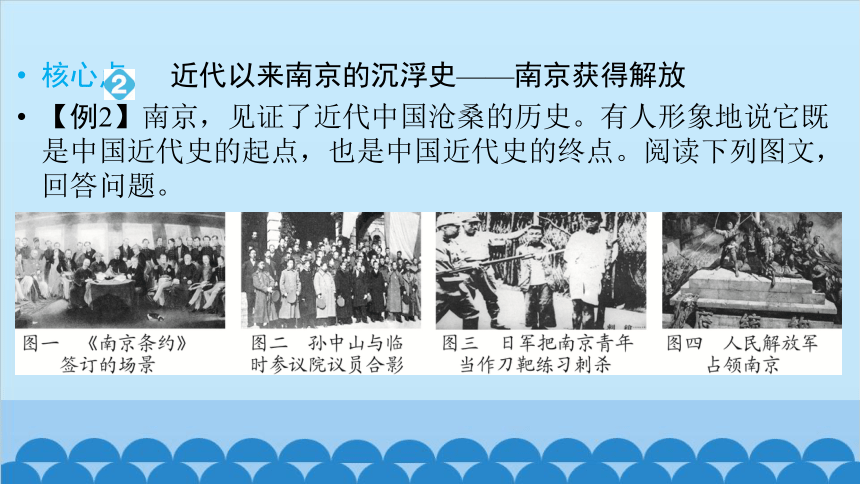

核心点 近代以来南京的沉浮史——南京获得解放

【例2】南京,见证了近代中国沧桑的历史。有人形象地说它既是中国近代史的起点,也是中国近代史的终点。阅读下列图文,回答问题。

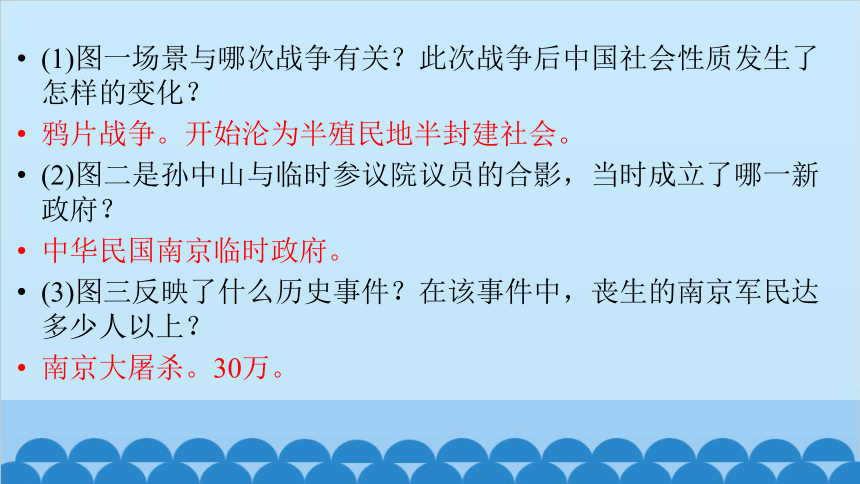

(1)图一场景与哪次战争有关?此次战争后中国社会性质发生了怎样的变化?

鸦片战争。开始沦为半殖民地半封建社会。

(2)图二是孙中山与临时参议院议员的合影,当时成立了哪一新政府?

中华民国南京临时政府。

(3)图三反映了什么历史事件?在该事件中,丧生的南京军民达多少人以上?

南京大屠杀。30万。

(4)图四反映了在哪次战役中人民解放军占领南京?南京获得解放有何意义?

渡江战役。南京解放,结束了国民党在大陆的统治。

【易错易混】

战略决战是指辽沈、淮海、平津三大战役,不包括渡江战役。三大战役基本上消灭了国民党军队的主力,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。渡江战役占领南京,结束了国民党在大陆的统治。

【重难点解读】

1.人民解放战争取得胜利的原因。

(1)中国共产党决策英明,领导正确,抓住时机,发动战略决战。

(2)人民解放军英勇作战,不怕牺牲,坚决执行党中央的战略决策。

(3)解放区土地改革的完成,激发了农民革命和生产的积极性,翻身农民踊跃参军参战,人民群众的支持为人民解放战争的胜利提供了根本保证。

(4)国民党统治腐朽,经济、军事等方面全面破产;国民党发动内战不得人心。

2.人民解放战争胜利的启示。

人心向背是决定战争胜负的关键。战争初期,国民党在军事上的优势,只是暂时的,美国的援助也只是临时起作用的因素。国民党发动内战的反人民性质,决定了其必然失败的命运。

【史料分析】

中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。

——《中国共产党中央委员会关于公布中国土地法大纲的决议》

(1947年10月10日)

解读:当时中国的土地制度极不合理,土地占有情况不均衡。地主和富农占有大部分土地,残酷剥削和压迫农民。而贫农、中农和雇农只有少量土地,终年辛勤劳动,受尽剥削。这种封建剥削的土地制度严重阻碍了农村经济和中国社会的发展。

知识点 解放区的土地改革

1.“占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地……”这段材料反映了土地改革的( )

A.背景 B.内容

C.性质 D.影响

A

2.从抗日战争到解放战争时期,中国共产党在抗日根据地和解放区进行土地政策的调整,表明中国共产党实事求是、从实际出发,适时调整土地政策,使生产关系进一步适应生产力的发展。下面表述能正确反映这一时期的土地政策变化的是( )

A.按农村人口平均分配土地

B.实行地主减租减息

C.实行农民交租交息的政策

D.按年龄平均分配土地

A

知识点 三大战役和南京解放

3.右图是发表于1947年的一幅漫画。它反映的历史事件是( )

A.转战陕北歼强敌

B.千里跃进大别山

C.关门打狗战辽沈

D.大军合力战平津

B

4.《毛泽东选集》中收录了一封电报,摘抄如下:“为了歼灭这些敌人,你们现在就应该准备使用主力于该线,而置长春、沈阳两敌于不顾,并准备在打锦州时歼灭可能由长、沈援锦之敌。”“为了歼灭这些敌人”进行的战役的影响是( )

A.解放了东北全境

B.奠定了解放长江以南各省的基础

C.使人民解放军转入战略进攻

D.使华北全境基本解放

A

5.淮海战役中,承担运输等任务的民工有543万人,他们提供担架30.5万副,大小车88万辆,牲口76.7万头,船只8 500艘。这段描述反映了淮海战役胜利的条件是( )

A.解放军的英勇奋战 B.解放军作战指挥正确

C.人民群众积极支持 D.国民党军队装备落后

C

6.邓小平曾说:“这无疑是一次伟大的胜利,这一胜利表示敌人在长江以南的一支最大的组织力量的覆灭。”这里“伟大的胜利”是指( )

A.辽沈战役的胜利 B.淮海战役的胜利

C.平津战役的胜利 D.渡江战役的胜利

D

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 解放战争时期,解放区老百姓高呼的口号“前方打老蒋,后方挖蒋根”“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”。

材料二 它“实行无后方作战和围魏救赵战法,直插国民党军战略纵深大别山地区,调动和吸引了大量国民党军于自己的周围,配合陕北、山东战场粉碎了国民党军的重点进攻”。

材料三 文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的小院里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个战役,白了一根头发,值得!”

材料四 人民解放军强渡长江——促使了“一个城市的解放,一个政权的垮台”。

材料五 1949年8月,毛泽东曾指出:“一切反动派都是纸老虎。看起来,反动派的样子是可怕的,但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。”

(1)材料一“挖蒋根”是指什么? 材料二中的“它”指的是什么事件?该事件有何意义?

“挖蒋根”是指解放区的土地改革。“它”指的是刘邓大军千里跃进大别山。揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(2)读材料三回答,“三个战役”分别指哪些战役?毛泽东为什么说“值得”?

辽沈战役、淮海战役、平津战役。因为三大战役使国民党军队的主力基本被消灭,从而大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(3)材料四反映了哪一战役?“一个城市”“一个政权”分别指什么?

渡江战役。南京、国民政府。

(4)读材料五,结合所学知识,指出解放战争中对中国共产党的不利条件和有利条件。

不利条件:解放战争初期,国共力量悬殊,国民党力量远大于中国共产党。有利条件:有中共的正确领导;土地改革完成;有广大人民的拥护和大力支持(类似亦可)

谢谢大家

第七单元 人民解放战争

第24课 人民解放战争的胜利

一

课前预习

二

课堂研学

三

基础导练

1.了解人民解放战争时期解放区实行土地改革的过程,理解土地改革的影响。

2.知道刘邓大军挺进大别山的史实,认识人民解放战争开始转入战略进攻,理解国共双方战略形势发生转折的原因。

3.知道辽沈、淮海、平津三大战役和南京解放的概况。分析国民党南京政权覆亡和人民解放战争迅速胜利的主要原因。

中国土地法大纲

耕者有其田

革命和生产

千里跃进大别山

辽沈战役

长江中下游以北

北平

华北

南京

国民党

1.图一是宣传《____________________》的场景,大纲规定:没收地主土地,废除________________________,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。

2.图二是三大战役示意图,三大战役分别是_________战役、_______战役和_________战役。

中国土地法大纲

封建剥削的土地制度

辽沈

淮海

平津

3.图三是人民解放军强渡长江,1949年4月,人民解放军发起_______

_____,占领________,结束了国民党在大陆的统治。

渡江

战役

南京

核心点 解放区的土地政策

【例1】 图片是历史的记载。下面两幅图片反映的事件是( )

A.解放区的土地改革

B.农民踊跃参军参战

C.三大战役

D.解放全中国

A

核心点 近代以来南京的沉浮史——南京获得解放

【例2】南京,见证了近代中国沧桑的历史。有人形象地说它既是中国近代史的起点,也是中国近代史的终点。阅读下列图文,回答问题。

(1)图一场景与哪次战争有关?此次战争后中国社会性质发生了怎样的变化?

鸦片战争。开始沦为半殖民地半封建社会。

(2)图二是孙中山与临时参议院议员的合影,当时成立了哪一新政府?

中华民国南京临时政府。

(3)图三反映了什么历史事件?在该事件中,丧生的南京军民达多少人以上?

南京大屠杀。30万。

(4)图四反映了在哪次战役中人民解放军占领南京?南京获得解放有何意义?

渡江战役。南京解放,结束了国民党在大陆的统治。

【易错易混】

战略决战是指辽沈、淮海、平津三大战役,不包括渡江战役。三大战役基本上消灭了国民党军队的主力,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。渡江战役占领南京,结束了国民党在大陆的统治。

【重难点解读】

1.人民解放战争取得胜利的原因。

(1)中国共产党决策英明,领导正确,抓住时机,发动战略决战。

(2)人民解放军英勇作战,不怕牺牲,坚决执行党中央的战略决策。

(3)解放区土地改革的完成,激发了农民革命和生产的积极性,翻身农民踊跃参军参战,人民群众的支持为人民解放战争的胜利提供了根本保证。

(4)国民党统治腐朽,经济、军事等方面全面破产;国民党发动内战不得人心。

2.人民解放战争胜利的启示。

人心向背是决定战争胜负的关键。战争初期,国民党在军事上的优势,只是暂时的,美国的援助也只是临时起作用的因素。国民党发动内战的反人民性质,决定了其必然失败的命运。

【史料分析】

中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。

——《中国共产党中央委员会关于公布中国土地法大纲的决议》

(1947年10月10日)

解读:当时中国的土地制度极不合理,土地占有情况不均衡。地主和富农占有大部分土地,残酷剥削和压迫农民。而贫农、中农和雇农只有少量土地,终年辛勤劳动,受尽剥削。这种封建剥削的土地制度严重阻碍了农村经济和中国社会的发展。

知识点 解放区的土地改革

1.“占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地……”这段材料反映了土地改革的( )

A.背景 B.内容

C.性质 D.影响

A

2.从抗日战争到解放战争时期,中国共产党在抗日根据地和解放区进行土地政策的调整,表明中国共产党实事求是、从实际出发,适时调整土地政策,使生产关系进一步适应生产力的发展。下面表述能正确反映这一时期的土地政策变化的是( )

A.按农村人口平均分配土地

B.实行地主减租减息

C.实行农民交租交息的政策

D.按年龄平均分配土地

A

知识点 三大战役和南京解放

3.右图是发表于1947年的一幅漫画。它反映的历史事件是( )

A.转战陕北歼强敌

B.千里跃进大别山

C.关门打狗战辽沈

D.大军合力战平津

B

4.《毛泽东选集》中收录了一封电报,摘抄如下:“为了歼灭这些敌人,你们现在就应该准备使用主力于该线,而置长春、沈阳两敌于不顾,并准备在打锦州时歼灭可能由长、沈援锦之敌。”“为了歼灭这些敌人”进行的战役的影响是( )

A.解放了东北全境

B.奠定了解放长江以南各省的基础

C.使人民解放军转入战略进攻

D.使华北全境基本解放

A

5.淮海战役中,承担运输等任务的民工有543万人,他们提供担架30.5万副,大小车88万辆,牲口76.7万头,船只8 500艘。这段描述反映了淮海战役胜利的条件是( )

A.解放军的英勇奋战 B.解放军作战指挥正确

C.人民群众积极支持 D.国民党军队装备落后

C

6.邓小平曾说:“这无疑是一次伟大的胜利,这一胜利表示敌人在长江以南的一支最大的组织力量的覆灭。”这里“伟大的胜利”是指( )

A.辽沈战役的胜利 B.淮海战役的胜利

C.平津战役的胜利 D.渡江战役的胜利

D

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一 解放战争时期,解放区老百姓高呼的口号“前方打老蒋,后方挖蒋根”“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”。

材料二 它“实行无后方作战和围魏救赵战法,直插国民党军战略纵深大别山地区,调动和吸引了大量国民党军于自己的周围,配合陕北、山东战场粉碎了国民党军的重点进攻”。

材料三 文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的小院里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个战役,白了一根头发,值得!”

材料四 人民解放军强渡长江——促使了“一个城市的解放,一个政权的垮台”。

材料五 1949年8月,毛泽东曾指出:“一切反动派都是纸老虎。看起来,反动派的样子是可怕的,但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。”

(1)材料一“挖蒋根”是指什么? 材料二中的“它”指的是什么事件?该事件有何意义?

“挖蒋根”是指解放区的土地改革。“它”指的是刘邓大军千里跃进大别山。揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(2)读材料三回答,“三个战役”分别指哪些战役?毛泽东为什么说“值得”?

辽沈战役、淮海战役、平津战役。因为三大战役使国民党军队的主力基本被消灭,从而大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(3)材料四反映了哪一战役?“一个城市”“一个政权”分别指什么?

渡江战役。南京、国民政府。

(4)读材料五,结合所学知识,指出解放战争中对中国共产党的不利条件和有利条件。

不利条件:解放战争初期,国共力量悬殊,国民党力量远大于中国共产党。有利条件:有中共的正确领导;土地改革完成;有广大人民的拥护和大力支持(类似亦可)

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹