第14课 清朝前中期的鼎盛与危机【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机【教学设计】(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-29 21:03:57 | ||

图片预览

文档简介

《第14课 清朝前中期的鼎盛与危机》教学设计

标题 “万国来朝”的荣灭——清朝前中期的鼎盛与危机

授课年级 高一年级 教科书版本及章节 《中外历史纲要》(上) 第四单元第14课

课 型 新授课 章/单元复习课 模块复习课□ 初/高三专题复习课 习题/试卷讲评课□

一、课标及教材内容分析

课标内容:通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。 教材分析: 本课选自《中外历史纲要(上)》第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》中的第2节课《清朝前中期的鼎盛与危机》,在时间范围设置方面,本课集中于康熙、雍正、乾隆三位皇帝在位期间(1661-1796),“康雍乾时期”为清朝鼎盛时期,而乾隆后期起则为由盛转衰的过渡时期。内容方面本课分为“康雍乾时期的君主专制”“疆域的奠定”“统治危机的初显”三大子目,讲授清朝前中期君主专制达到顶峰、统一多民族封建国家巩固发展、国家疆域奠定,并阐述盛世背后隐含的危机——内部危机与外部落后于世界潮流两大方面。为第五单元《晚清时期的内忧外患和救亡图存》的教学奠定基础。

二、学情分析

本课的新授课对象是高一学生,从“已知”“未知”“想知”“能知”四个角度分析: 1.已知:从知识上而言,高一学生经过初中的学习,对清朝君主专制达到顶峰、军机处与奏折制度设立等基本史实有所了解,有一定知识面基础。 2.未知:高一学生在初中学习时未能较清晰地建构起君主专制与国家治理之间的联系,未能从宏观上把握清朝前中期“鼎盛”与中期开始“由盛转衰”的发展特征,对统治危机初显的认识不足。 3.想知:高一学生思考积极、课堂活跃,渴望进一步加深历史理解,希望能对清朝制度建设、社会经济、疆域治理等领域的知识体系加强建构。 4.能知:高一学生思维水平已逐步发展为以抽象思维为主,辩证逻辑思维逐步趋于优势地位,能够更好理解经济基础与上层建筑之间的联系。高中教学要避免与初中教学简单重复,需要在构建清朝前中期“鼎盛”与中期开始“危机”的联系这一方面,拓宽思维的深度与广度。

三、教学目标设计与教学重难点

(一)教学目标 结合课标要求、教材内容与高一学生的学情,本子目的教学目标设计如下: 通过阅读《康熙起居注》、《清高宗实录》、《清世宗实录》等文献史料,认识清朝前中期君主专制达到顶峰,政治领域出现军机处、奏折制度等新变化。(唯物史观、史料实证) 通过阅读《大清万年一统天下全图》、《清朝疆域图》等地图史料,梳理清朝疆域的奠定过程与治理措施,掌握清朝疆域奠定的重要意义。(史料实证、历史解释) 通过探究清朝社会中的隐患和对世界的态度,将中国与世界形成时空联系,认识中国社会面临的危机。(时空观念、历史解释) 通过学习清朝疆域奠定对于现代中国版图的重要意义,深化爱国热情与领土意识。(家国情怀) (二)教学重点、难点: (1)重点:清朝疆域的奠定与治理。 (2)难点:“鼎盛”与“危机”之间的联系;对比中国与世界,认识中国社会面临的危机。

四、教学方法与教学过程设计

教学方法:讲授法、课堂讨论法 教具:黑板、多媒体

课时教学活动过程设计 图“万国来朝”之治:康雍乾时期的君主专制 显“万国来朝”之象:疆域奠定与社会发展 探“万国来朝”之隐:统治危机的初显 2、课堂学习评价设计 1、评价方式:课堂表现及课堂作业的完成情况。 对在课堂上积极回答问题以及高质量完成作业的情况分别赋分,并将这些成绩累计算入期中、期末最终成绩的组成部分。 2、评价目标:促进学生在课堂学习的过程中认真听讲、积极思考,在掌握并巩固课标知识的基础上,提升历史思辨能力和问题意识。

五、教学实施流程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 在故宫博物院的清廷绘画藏品中,有这样一类引人注目的大幅图景——它们描绘清朝皇帝庆祝元旦的盛大场面,皇帝端坐在大殿中,接见来自各个国家的使团,朝贡的使者身穿本国服饰,手中的锦旗上书写本国的名字。这一类绘画在清朝前中期非常盛行,尤其是乾隆帝非常喜爱,他将老师所展示的这幅图画命名为“万国来朝图”,贴在了养心殿中用来守岁的明窗内。乾隆帝为什么如此重视和期盼“万国来朝”呢? (问题:是国力富强,在世界上影响力大的象征,反映盛世气象……) “万国来朝”向来是国家统治成功、缔造繁荣盛世的标志,蕴含着清朝统治者铸造一个繁荣昌盛的盛世的宏大愿望,如今它作为珍贵的实物史料,能反映出清朝统治者的政治理念和家国思想。 清朝前中期康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了100多年的鼎盛局面,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固,被称为“康乾盛世”。接下来我们就走进清朝前中期的历史图景之中。 (展示课标要求及本课目录) 阅读图像史料,思考“万国来朝”的内涵,认识到“万国来朝图”能够反映统治者的治国意图和宏大理想,在教师的引导下聚焦课本内容,开始课程学习。 设置历史情境,激发学生兴趣,通过分析图像史料“万国来朝图”的内涵,使学生认识到其能够反映出清朝前中期统治者的治国意图,为铸造盛世而对政治、经济、疆域等方面开展治理。

一、图“万国来朝”之治:康雍乾时期的君主专制 清朝前中期的统治者以“勤政”为主要特征。雍正帝更是将“勤政亲贤”四个字写在匾额上,作为自己的座右铭之一。“勤”字贯穿着康熙、雍正、乾隆三位皇帝治国理政的生涯,他们都亲理朝政,例如,康熙帝形容自己如“驾车之马”,日夜辛勤处理政务,不得空闲,这在历代最高统治者中也是少有的。 【材料一】诸臣视朕如驾车之马,纵至背疮足瘸,不能拽载,仍加鞭策,以为尔即踣(bó)毙,必有更换者。惟从旁笑视,竟无一人怜恤,俾其更换休息者。——《康熙起居注》 【材料二】乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。——《清高宗实录》 我们再来看看乾隆帝对权力的理解,清朝统治者这种宵衣旰食、日夜操劳的“勤政”,实质是什么呢? (问题:“乾纲独断”,大权独揽,君主专制空前加强) 【材料三】乾隆十六年(1751)六月初一,傅恒奉上谕: 我朝统一区宇,内外苗夷,输诚向化,其衣冠状貌各有不同,著沿边各督抚,于所属苗猺黎獞以及外夷番众,仿其服饰,绘图送军机处,汇齐呈览,以昭王会之盛,各该督抚于接壤处,俟公务往来乘便图写,不必特派专员,可于奏事之便,传谕知之,钦此。 为了构建最便于“乾纲独断”的政治架构和权力格局,更有效地治理国家,清朝统治者们在政治领域设置了新的机构和新的制度,阅读有关这类“万国来朝图”绘制过程的史料,你能发现清朝政治领域哪些新变化? (问题:军机处,奏折制度) 文书制度变革:奏折制度 【材料四】雍正帝批阅过的奏折图片 【材料五】清·红漆皮奏折匣 【材料六】今后各科道每日一人上一密折, 轮流具奏,或二三人同日具奏一折, 一折止言一事,无论大小事务皆可据实陈之;即或无事可言,折内亦必声明无可言之故。——《清世宗实录》 【探究一】结合具体史实,奏折制度如何强化皇帝对官僚机构的控制? (问题:奏折具有高效性、机密性、广泛性,官员拥有直接向皇帝上奏折的权利,避开了内阁的票拟权。) 作用:使得皇帝直接、广泛地获取信息,提高了决策效率;改变了清朝权力的分配格局,强化对官僚机构的控制。 行政机构优化:军机处的设立 【材料七】故宫平面图(局部) 【材料八】军机处有廷寄谕旨。……其迟速皆由军机司员判明于函外。自有廷寄之例,始密且速矣。雍正以来,本章归内阁,机务及用兵皆军机大臣承旨。……承旨诸大臣,亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。——赵翼《檐曝杂记》 在奏折数量激增的形势下,皇帝难以亲自处理每一道奏折,为了保证行政效率,乾纲独断的清朝统治者,就需要一个自己信得过的机构来辅助自己处理奏折,军机处这一机构设立后至关重要,涉足清朝政治生活的各个领域。军机处具有怎样的特点,设立有什么影响? (问题一:简、速、密;问题二:皇权的强化;行政效率的提高。) 思想控制加强:文字狱 【材料九】清代前中期文字狱数量统计图、清代前中期文字狱案罪名统计图 影响:巩固皇权,强化了清代统治者对社会文化与秩序的全面控制;对反清思潮从行为到思想言论进行了全面防范,禁锢人民思想。 思考“勤政”的实质,回答问题,认识到清朝统治者“勤政”的实质是君主专制空前加强。 结合史料与课本,发现奏折、军机处是清朝政治领域的新变化。 阅读史料,回答问题,思考奏折制度如何强化皇帝对官僚机构的控制。 阅读史料,总结概括军机处“简、速、密”的特征,认识到其空前加强了君主专制。 由“勤政”的传统推及“勤政”的实质——君主专制达到顶峰。 以“万国来朝图”绘制过程为线索引出清朝政治领域的新变化,其实质为统治者构建最便于“乾纲独断”的政治架构和权力格局。 依次讲授奏折制度、军机处、文字狱,都是君主专制达到顶峰的标志。

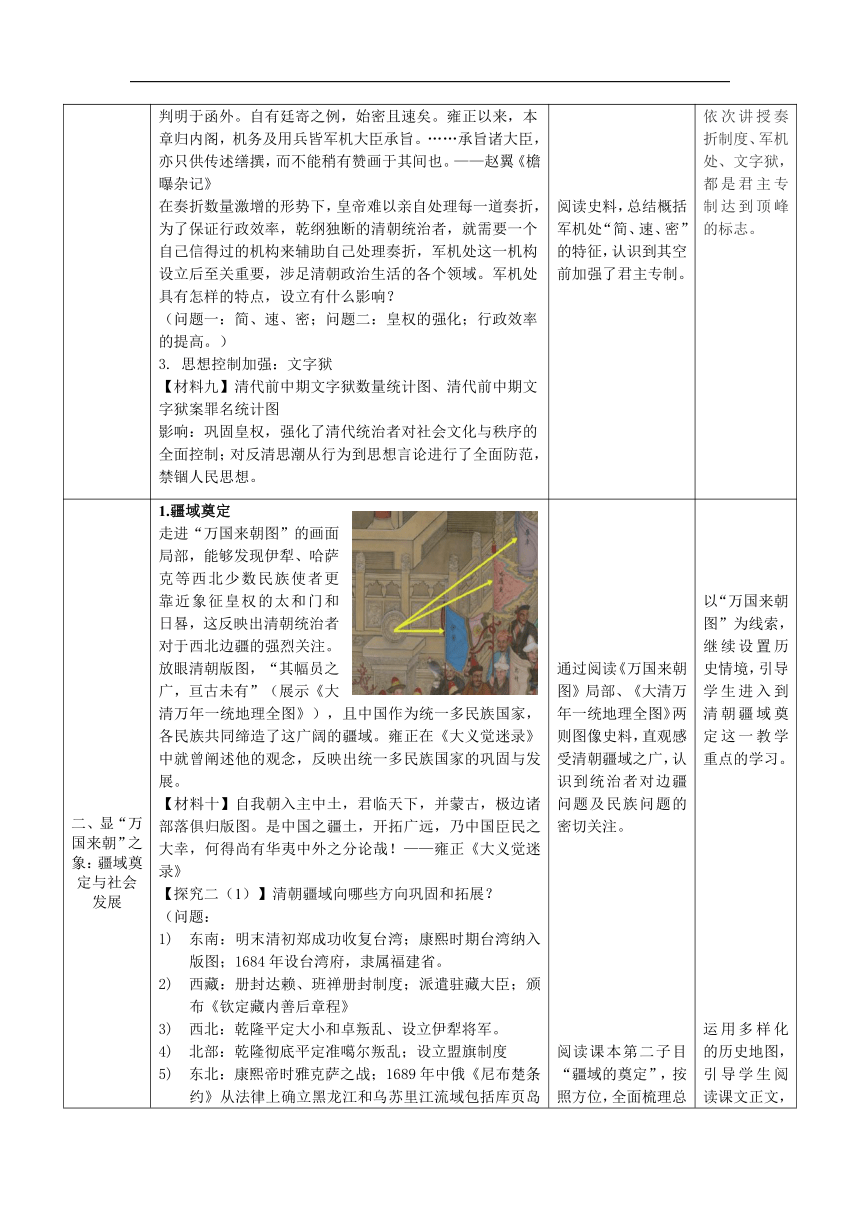

二、显“万国来朝”之象:疆域奠定与社会发展 1.疆域奠定 走进“万国来朝图”的画面局部,能够发现伊犁、哈萨克等西北少数民族使者更靠近象征皇权的太和门和日晷,这反映出清朝统治者对于西北边疆的强烈关注。 放眼清朝版图,“其幅员之广,亘古未有”(展示《大清万年一统地理全图》),且中国作为统一多民族国家,各民族共同缔造了这广阔的疆域。雍正在《大义觉迷录》中就曾阐述他的观念,反映出统一多民族国家的巩固与发展。 【材料十】自我朝入主中土,君临天下,并蒙古,极边诸部落俱归版图。是中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!——雍正《大义觉迷录》 【探究二(1)】清朝疆域向哪些方向巩固和拓展? (问题: 东南:明末清初郑成功收复台湾;康熙时期台湾纳入版图;1684年设台湾府,隶属福建省。 西藏:册封达赖、班禅册封制度;派遣驻藏大臣;颁布《钦定藏内善后章程》 西北:乾隆平定大小和卓叛乱、设立伊犁将军。 北部:乾隆彻底平定准噶尔叛乱;设立盟旗制度 东北:康熙帝时雅克萨之战;1689年中俄《尼布楚条约》从法律上确立黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区属于中国。 西南:改土归流) 【探究二(2)】清朝统治者采取了怎样的措施来治理辽阔的疆域? (问题: 内地:督抚制度,分立18省。 东北、北部和西部边疆:分设若干将军辖区和办事大臣辖区。 理藩院:总管蒙古、西藏、新疆等少数民族地区事务的中央机构。) 总体特征:因地制宜、因俗而治、形式多元。 中国古代疆域在清中期最终定型,基本奠定了现代中国的版图:西跨葱岭、西北达巴勒喀什池、东北至外兴安岭和库页岛(中国疆域含有黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区)、东临太平洋、东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛、西南抵喜马拉雅山脉、北接西伯利亚。 【材料十一】清朝疆域图(1820)、中华人民共和国地图 清朝前中期疆域奠定有什么意义? (问题: 加强中央集权,巩固统治 奠定中国疆域的空间范围 促进民族交融,统一多民族国家发展与巩固 体现中华民族多元一体的历史发展趋势) 2.社会发展 清朝前中期,不仅是古代疆域最终定型,而且社会经济、人口、文化等方方面面都显现出了“万国来朝”的繁荣昌盛的现象。 【材料十二】我朝山川发诩,自康熙初元以来,如日炎炎……——《龚定庵全集类编》 【材料十三】 其中,康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,号称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时又将其分摊入田赋一并征收,称为“摊丁入亩”。 经济繁荣、国土开发以及赋税改革,起到了减轻人身依附、促进商品经济发展的作用,造成了清朝人口的持续增长。 通过阅读《万国来朝图》局部、《大清万年一统地理全图》两则图像史料,直观感受清朝疆域之广,认识到统治者对边疆问题及民族问题的密切关注。 阅读课本第二子目“疆域的奠定”,按照方位,全面梳理总结清朝疆域向哪些方向巩固与拓展,清朝统治者采取了怎样的措施来治理辽阔的疆域,回答教师的问题。 阅读并对比《清朝疆域图》、《中华人民共和国地图》,通过疆域的对比,思考清朝前中期疆域奠定的重要意义。 了解“滋生人丁,永不加赋”“摊丁入亩”对清朝前中期社会经济发展及人口增长起到的促进作用,构建知识逻辑。 以“万国来朝图”为线索,继续设置历史情境,引导学生进入到清朝疆域奠定这一教学重点的学习。 运用多样化的历史地图,引导学生阅读课文正文,结合历史地图,重点讲授清朝疆域向哪些方向巩固与拓展,清朝统治者采取了怎样的措施来治理辽阔的疆域。并通过与现代地图对比,引导学生认识到清朝疆域奠定对现代中国版图的意义。 以表格形式,从疆域、财力、人口、文化、城市五方面展现康雍乾时期清朝的“盛世”之象,并讲授人口增长的原因,为人口问题做铺垫。

三、探“万国来朝”之隐:统治危机的初显 养心殿明窗的贴画随着时间的推移,在清朝中期发生变化。乾隆贴“万国来朝图”,而嘉庆却将它换成“四海升平图”(今为画养心殿东暖阁明窗北墙四海升平年节画一张(宽七尺,高一丈)共暂领本库(宽七尺),画绢长一丈一块……),道光又换成年景画(养心殿东暖阁明窗北墙用年景画一张,净高九尺五寸、宽六尺五寸,着沈庆兰起稿,于二十五日起得呈览,照样用绢绘画……)。 从万国来朝,到四海升平,再到风调雨顺,贴画的寓意几经更换。为什么《万国来朝图》被替换下来,统治者的治国理念及心态发生了怎样的变化?背后的深层原因是什么? (问题一:统治者从力图造就盛世转向延续清朝统治。) (问题二:反映社会危机,国力逐渐由盛转衰。) “盛世”背后的危机 【探究三】阅读史料及课本,概括清朝统治危机初显的几点诱因。 【材料十四】清朝中期人口超载情况表 【材料十五】又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨、霜露、饥寒、颠踣而死者之比比乎! ——洪亮吉《意言 治平篇》 【材料十六】(和珅)夹墙藏金二万六千馀两,私库藏金六千馀两,地窖埋银三百馀万两……——《清史稿》 (问题:人口增长导致人地矛盾加剧;贫富分化严重;政治腐败。共同导致清朝中期统治危机初显,最终引发流民起义。) 天理教攻打皇宫被镇压后,嘉庆帝下《罪己诏》通告全国。 【材料十七】《苗族人民和白莲教起义形势图》、白莲教支派天理教攻入紫禁城留下的箭镞 【材料十八】天理教逆匪七十余众,犯禁门,入大内,戕害兵役……突遭此变,实不可解。……然变起一时,祸积有日。当今大弊,在“因循怠玩”四字,实中外之所同。朕虽再三告诫,舌敝唇焦,奈诸臣未能领会,悠忽为政,以致酿成汉、唐、宋、明未有之事……思及此,实不忍再言矣!予唯返躬修省,改过正心,上答天慈,下释民怨。诸臣若愿为大清国之忠良,则当赤心为国,竭力尽心…… ——《清仁宗实录》卷274嘉庆十八年九月庚辰 嘉庆帝认为白莲教起义的原因是什么? (问题:大臣因循守旧、懒怠疏忽,未有效执行皇帝决策。) 虽然这则“罪己诏”反映了最高统治者嘉庆面临统治危机的焦虑心情,但嘉庆未看到流民起义的实质诱因:人地矛盾、政治腐败、贫富分化等,这些根本性的社会问题,是造成清朝中期统治危机初显、国力由盛转衰的重要原因。 “盛世”错失的良机 【材料十九】清政府好比是一艘破烂不堪的头等战舰,它之所以在过去一百五十年中没有沉没,仅仅是由于一班幸运、能干而警觉的军官们的支撑,而她胜过邻船的地方,只在她的体积和外表。但是,一旦一个没有才干的人在甲板上指挥,就不会再有纪律和安全了。——(英)马戛尔尼 1793年,英国马戛尔尼使团访华。为什么英国使臣马戛尔尼会对中国作出如此评价? (问题:清朝中期初显的统治危机,改变了西方对于中国的原有认识,其观念发生了根本性转变。) 【探究四】阅读乾隆帝的两首诗作,试分析清朝的对外政策呈现出什么特征?是怎样看待西方列强的? 【材料二十】累洽重熙四海春,皇清职贡万方均。书文车轨谁能外,方趾圆颅莫不亲。——乾隆《题职贡图八韵》 【材料二十一】间年外域有人来,宁可求全关不开。人事天时诚极盛,盈虚默念惧增哉。——《乾隆御制诗》 补充乾隆帝对马戛尔尼使团的态度及“广州十三行”相关史料。 【材料二十二】天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。——《清高宗实录》 广州一口通商,“十三行”商人代管;限制民间船只出海贸易;限制中外商民交往。 (问题:经济:自给自足的自然经济;政治:对付沿海抗清斗争及西方的扩张;思想:以“天朝上国”观念为主导,从“皇清职贡万方均”和“宁可求全关不开”能够看出中国在外交上依旧试图维持传统的朝贡体系,闭关自守。) 根据所学知识,尝试完善时间轴的左右两边——“中国”与“世界”…… (传统农耕文明世界vs新兴工业文明世界) 【材料二十三】面对几千年未有之世界大变局,如果专制统治不那么密不透风,中国社会不那么铁板一块,西方涌来的文明新潮就有可能自然地浸润这片古老的土地。可惜,中国恰逢了一个执政能力空前提高的“盛世”。 ——张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 清朝统治者力图维持朝贡体系、闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,使中国错失良机,中国逐渐落后于世界潮流。 走进教师设计的历史情境,通过养心殿明窗的贴画发生的变化,思考《万国来朝图》被替换下来的原因,及背后所反映的统治危机、由盛转衰的历史事实,回答问题。 阅读史料,思考人口问题与流民起义之间的内在联系,概括统治危机初显的内在原因。 阅读乾隆帝的两首诗作,从“皇清职贡万方均”和“宁可求全关不开”中提取关键信息,回答问题,认识到中国依旧维持朝贡体系和“天朝上国”观念。 根据本课所学知识及原有知识体系,完善中外对比的时间轴,向时间轴两侧填写中西历史大事件。 继续以“万国来朝图”为线索设置历史情境,使学生通过养心殿明窗的贴画发生的变化,由表及里,认识到背后隐含的统治危机初显的历史事实。 承接前两部分的“鼎盛”,分别从“盛世”背后的危机、“盛世”错失的良机两方面讲授清朝中期起统治危机的初显,即中国社会内部和面对世界两方面所面临的挑战和隐患。 通过设置时间轴将中国放在与世界联系的视野下,中西对比,使学生思考为何说中国落后于世界潮流,以及落后于世界潮流的根本原因。进一步明确“鼎盛”与“危机”之间的联系。

六、教学反思

自我反思 本课主要以“万国来朝图”为线索,注重解读图像史料的内涵,以图“万国来朝”之治、显“万国来朝”之象、探“万国来朝”之隐串联起康雍乾时期的君主专制、疆域奠定与社会发展、统治危机的初显三大板块的学习内容,并重点讲授清朝疆域的奠定与治理及其意义、统治危机初显的原因,注重“鼎盛”与“危机”间的联系,且通过中西对比,使学生认识世界变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。整体设计思路相对清晰且符合课标要求。在教学环节设计上,本课多处运用史料、地图、时间轴、表格等多元化的展示方式,能够激发学生学习兴趣,提高学生史料阅读能力和历史解释能力。 本节课的不足之处,我自认为在于:对君主专制达到顶峰的影响的讲授较为简略,中国与世界的联系可通过教学设计的优化阐释得更加深入。 2、学生与其他老师反馈:暂无

标题 “万国来朝”的荣灭——清朝前中期的鼎盛与危机

授课年级 高一年级 教科书版本及章节 《中外历史纲要》(上) 第四单元第14课

课 型 新授课 章/单元复习课 模块复习课□ 初/高三专题复习课 习题/试卷讲评课□

一、课标及教材内容分析

课标内容:通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。 教材分析: 本课选自《中外历史纲要(上)》第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》中的第2节课《清朝前中期的鼎盛与危机》,在时间范围设置方面,本课集中于康熙、雍正、乾隆三位皇帝在位期间(1661-1796),“康雍乾时期”为清朝鼎盛时期,而乾隆后期起则为由盛转衰的过渡时期。内容方面本课分为“康雍乾时期的君主专制”“疆域的奠定”“统治危机的初显”三大子目,讲授清朝前中期君主专制达到顶峰、统一多民族封建国家巩固发展、国家疆域奠定,并阐述盛世背后隐含的危机——内部危机与外部落后于世界潮流两大方面。为第五单元《晚清时期的内忧外患和救亡图存》的教学奠定基础。

二、学情分析

本课的新授课对象是高一学生,从“已知”“未知”“想知”“能知”四个角度分析: 1.已知:从知识上而言,高一学生经过初中的学习,对清朝君主专制达到顶峰、军机处与奏折制度设立等基本史实有所了解,有一定知识面基础。 2.未知:高一学生在初中学习时未能较清晰地建构起君主专制与国家治理之间的联系,未能从宏观上把握清朝前中期“鼎盛”与中期开始“由盛转衰”的发展特征,对统治危机初显的认识不足。 3.想知:高一学生思考积极、课堂活跃,渴望进一步加深历史理解,希望能对清朝制度建设、社会经济、疆域治理等领域的知识体系加强建构。 4.能知:高一学生思维水平已逐步发展为以抽象思维为主,辩证逻辑思维逐步趋于优势地位,能够更好理解经济基础与上层建筑之间的联系。高中教学要避免与初中教学简单重复,需要在构建清朝前中期“鼎盛”与中期开始“危机”的联系这一方面,拓宽思维的深度与广度。

三、教学目标设计与教学重难点

(一)教学目标 结合课标要求、教材内容与高一学生的学情,本子目的教学目标设计如下: 通过阅读《康熙起居注》、《清高宗实录》、《清世宗实录》等文献史料,认识清朝前中期君主专制达到顶峰,政治领域出现军机处、奏折制度等新变化。(唯物史观、史料实证) 通过阅读《大清万年一统天下全图》、《清朝疆域图》等地图史料,梳理清朝疆域的奠定过程与治理措施,掌握清朝疆域奠定的重要意义。(史料实证、历史解释) 通过探究清朝社会中的隐患和对世界的态度,将中国与世界形成时空联系,认识中国社会面临的危机。(时空观念、历史解释) 通过学习清朝疆域奠定对于现代中国版图的重要意义,深化爱国热情与领土意识。(家国情怀) (二)教学重点、难点: (1)重点:清朝疆域的奠定与治理。 (2)难点:“鼎盛”与“危机”之间的联系;对比中国与世界,认识中国社会面临的危机。

四、教学方法与教学过程设计

教学方法:讲授法、课堂讨论法 教具:黑板、多媒体

课时教学活动过程设计 图“万国来朝”之治:康雍乾时期的君主专制 显“万国来朝”之象:疆域奠定与社会发展 探“万国来朝”之隐:统治危机的初显 2、课堂学习评价设计 1、评价方式:课堂表现及课堂作业的完成情况。 对在课堂上积极回答问题以及高质量完成作业的情况分别赋分,并将这些成绩累计算入期中、期末最终成绩的组成部分。 2、评价目标:促进学生在课堂学习的过程中认真听讲、积极思考,在掌握并巩固课标知识的基础上,提升历史思辨能力和问题意识。

五、教学实施流程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 在故宫博物院的清廷绘画藏品中,有这样一类引人注目的大幅图景——它们描绘清朝皇帝庆祝元旦的盛大场面,皇帝端坐在大殿中,接见来自各个国家的使团,朝贡的使者身穿本国服饰,手中的锦旗上书写本国的名字。这一类绘画在清朝前中期非常盛行,尤其是乾隆帝非常喜爱,他将老师所展示的这幅图画命名为“万国来朝图”,贴在了养心殿中用来守岁的明窗内。乾隆帝为什么如此重视和期盼“万国来朝”呢? (问题:是国力富强,在世界上影响力大的象征,反映盛世气象……) “万国来朝”向来是国家统治成功、缔造繁荣盛世的标志,蕴含着清朝统治者铸造一个繁荣昌盛的盛世的宏大愿望,如今它作为珍贵的实物史料,能反映出清朝统治者的政治理念和家国思想。 清朝前中期康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了100多年的鼎盛局面,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固,被称为“康乾盛世”。接下来我们就走进清朝前中期的历史图景之中。 (展示课标要求及本课目录) 阅读图像史料,思考“万国来朝”的内涵,认识到“万国来朝图”能够反映统治者的治国意图和宏大理想,在教师的引导下聚焦课本内容,开始课程学习。 设置历史情境,激发学生兴趣,通过分析图像史料“万国来朝图”的内涵,使学生认识到其能够反映出清朝前中期统治者的治国意图,为铸造盛世而对政治、经济、疆域等方面开展治理。

一、图“万国来朝”之治:康雍乾时期的君主专制 清朝前中期的统治者以“勤政”为主要特征。雍正帝更是将“勤政亲贤”四个字写在匾额上,作为自己的座右铭之一。“勤”字贯穿着康熙、雍正、乾隆三位皇帝治国理政的生涯,他们都亲理朝政,例如,康熙帝形容自己如“驾车之马”,日夜辛勤处理政务,不得空闲,这在历代最高统治者中也是少有的。 【材料一】诸臣视朕如驾车之马,纵至背疮足瘸,不能拽载,仍加鞭策,以为尔即踣(bó)毙,必有更换者。惟从旁笑视,竟无一人怜恤,俾其更换休息者。——《康熙起居注》 【材料二】乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。——《清高宗实录》 我们再来看看乾隆帝对权力的理解,清朝统治者这种宵衣旰食、日夜操劳的“勤政”,实质是什么呢? (问题:“乾纲独断”,大权独揽,君主专制空前加强) 【材料三】乾隆十六年(1751)六月初一,傅恒奉上谕: 我朝统一区宇,内外苗夷,输诚向化,其衣冠状貌各有不同,著沿边各督抚,于所属苗猺黎獞以及外夷番众,仿其服饰,绘图送军机处,汇齐呈览,以昭王会之盛,各该督抚于接壤处,俟公务往来乘便图写,不必特派专员,可于奏事之便,传谕知之,钦此。 为了构建最便于“乾纲独断”的政治架构和权力格局,更有效地治理国家,清朝统治者们在政治领域设置了新的机构和新的制度,阅读有关这类“万国来朝图”绘制过程的史料,你能发现清朝政治领域哪些新变化? (问题:军机处,奏折制度) 文书制度变革:奏折制度 【材料四】雍正帝批阅过的奏折图片 【材料五】清·红漆皮奏折匣 【材料六】今后各科道每日一人上一密折, 轮流具奏,或二三人同日具奏一折, 一折止言一事,无论大小事务皆可据实陈之;即或无事可言,折内亦必声明无可言之故。——《清世宗实录》 【探究一】结合具体史实,奏折制度如何强化皇帝对官僚机构的控制? (问题:奏折具有高效性、机密性、广泛性,官员拥有直接向皇帝上奏折的权利,避开了内阁的票拟权。) 作用:使得皇帝直接、广泛地获取信息,提高了决策效率;改变了清朝权力的分配格局,强化对官僚机构的控制。 行政机构优化:军机处的设立 【材料七】故宫平面图(局部) 【材料八】军机处有廷寄谕旨。……其迟速皆由军机司员判明于函外。自有廷寄之例,始密且速矣。雍正以来,本章归内阁,机务及用兵皆军机大臣承旨。……承旨诸大臣,亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。——赵翼《檐曝杂记》 在奏折数量激增的形势下,皇帝难以亲自处理每一道奏折,为了保证行政效率,乾纲独断的清朝统治者,就需要一个自己信得过的机构来辅助自己处理奏折,军机处这一机构设立后至关重要,涉足清朝政治生活的各个领域。军机处具有怎样的特点,设立有什么影响? (问题一:简、速、密;问题二:皇权的强化;行政效率的提高。) 思想控制加强:文字狱 【材料九】清代前中期文字狱数量统计图、清代前中期文字狱案罪名统计图 影响:巩固皇权,强化了清代统治者对社会文化与秩序的全面控制;对反清思潮从行为到思想言论进行了全面防范,禁锢人民思想。 思考“勤政”的实质,回答问题,认识到清朝统治者“勤政”的实质是君主专制空前加强。 结合史料与课本,发现奏折、军机处是清朝政治领域的新变化。 阅读史料,回答问题,思考奏折制度如何强化皇帝对官僚机构的控制。 阅读史料,总结概括军机处“简、速、密”的特征,认识到其空前加强了君主专制。 由“勤政”的传统推及“勤政”的实质——君主专制达到顶峰。 以“万国来朝图”绘制过程为线索引出清朝政治领域的新变化,其实质为统治者构建最便于“乾纲独断”的政治架构和权力格局。 依次讲授奏折制度、军机处、文字狱,都是君主专制达到顶峰的标志。

二、显“万国来朝”之象:疆域奠定与社会发展 1.疆域奠定 走进“万国来朝图”的画面局部,能够发现伊犁、哈萨克等西北少数民族使者更靠近象征皇权的太和门和日晷,这反映出清朝统治者对于西北边疆的强烈关注。 放眼清朝版图,“其幅员之广,亘古未有”(展示《大清万年一统地理全图》),且中国作为统一多民族国家,各民族共同缔造了这广阔的疆域。雍正在《大义觉迷录》中就曾阐述他的观念,反映出统一多民族国家的巩固与发展。 【材料十】自我朝入主中土,君临天下,并蒙古,极边诸部落俱归版图。是中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!——雍正《大义觉迷录》 【探究二(1)】清朝疆域向哪些方向巩固和拓展? (问题: 东南:明末清初郑成功收复台湾;康熙时期台湾纳入版图;1684年设台湾府,隶属福建省。 西藏:册封达赖、班禅册封制度;派遣驻藏大臣;颁布《钦定藏内善后章程》 西北:乾隆平定大小和卓叛乱、设立伊犁将军。 北部:乾隆彻底平定准噶尔叛乱;设立盟旗制度 东北:康熙帝时雅克萨之战;1689年中俄《尼布楚条约》从法律上确立黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区属于中国。 西南:改土归流) 【探究二(2)】清朝统治者采取了怎样的措施来治理辽阔的疆域? (问题: 内地:督抚制度,分立18省。 东北、北部和西部边疆:分设若干将军辖区和办事大臣辖区。 理藩院:总管蒙古、西藏、新疆等少数民族地区事务的中央机构。) 总体特征:因地制宜、因俗而治、形式多元。 中国古代疆域在清中期最终定型,基本奠定了现代中国的版图:西跨葱岭、西北达巴勒喀什池、东北至外兴安岭和库页岛(中国疆域含有黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区)、东临太平洋、东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛、西南抵喜马拉雅山脉、北接西伯利亚。 【材料十一】清朝疆域图(1820)、中华人民共和国地图 清朝前中期疆域奠定有什么意义? (问题: 加强中央集权,巩固统治 奠定中国疆域的空间范围 促进民族交融,统一多民族国家发展与巩固 体现中华民族多元一体的历史发展趋势) 2.社会发展 清朝前中期,不仅是古代疆域最终定型,而且社会经济、人口、文化等方方面面都显现出了“万国来朝”的繁荣昌盛的现象。 【材料十二】我朝山川发诩,自康熙初元以来,如日炎炎……——《龚定庵全集类编》 【材料十三】 其中,康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,号称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时又将其分摊入田赋一并征收,称为“摊丁入亩”。 经济繁荣、国土开发以及赋税改革,起到了减轻人身依附、促进商品经济发展的作用,造成了清朝人口的持续增长。 通过阅读《万国来朝图》局部、《大清万年一统地理全图》两则图像史料,直观感受清朝疆域之广,认识到统治者对边疆问题及民族问题的密切关注。 阅读课本第二子目“疆域的奠定”,按照方位,全面梳理总结清朝疆域向哪些方向巩固与拓展,清朝统治者采取了怎样的措施来治理辽阔的疆域,回答教师的问题。 阅读并对比《清朝疆域图》、《中华人民共和国地图》,通过疆域的对比,思考清朝前中期疆域奠定的重要意义。 了解“滋生人丁,永不加赋”“摊丁入亩”对清朝前中期社会经济发展及人口增长起到的促进作用,构建知识逻辑。 以“万国来朝图”为线索,继续设置历史情境,引导学生进入到清朝疆域奠定这一教学重点的学习。 运用多样化的历史地图,引导学生阅读课文正文,结合历史地图,重点讲授清朝疆域向哪些方向巩固与拓展,清朝统治者采取了怎样的措施来治理辽阔的疆域。并通过与现代地图对比,引导学生认识到清朝疆域奠定对现代中国版图的意义。 以表格形式,从疆域、财力、人口、文化、城市五方面展现康雍乾时期清朝的“盛世”之象,并讲授人口增长的原因,为人口问题做铺垫。

三、探“万国来朝”之隐:统治危机的初显 养心殿明窗的贴画随着时间的推移,在清朝中期发生变化。乾隆贴“万国来朝图”,而嘉庆却将它换成“四海升平图”(今为画养心殿东暖阁明窗北墙四海升平年节画一张(宽七尺,高一丈)共暂领本库(宽七尺),画绢长一丈一块……),道光又换成年景画(养心殿东暖阁明窗北墙用年景画一张,净高九尺五寸、宽六尺五寸,着沈庆兰起稿,于二十五日起得呈览,照样用绢绘画……)。 从万国来朝,到四海升平,再到风调雨顺,贴画的寓意几经更换。为什么《万国来朝图》被替换下来,统治者的治国理念及心态发生了怎样的变化?背后的深层原因是什么? (问题一:统治者从力图造就盛世转向延续清朝统治。) (问题二:反映社会危机,国力逐渐由盛转衰。) “盛世”背后的危机 【探究三】阅读史料及课本,概括清朝统治危机初显的几点诱因。 【材料十四】清朝中期人口超载情况表 【材料十五】又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨、霜露、饥寒、颠踣而死者之比比乎! ——洪亮吉《意言 治平篇》 【材料十六】(和珅)夹墙藏金二万六千馀两,私库藏金六千馀两,地窖埋银三百馀万两……——《清史稿》 (问题:人口增长导致人地矛盾加剧;贫富分化严重;政治腐败。共同导致清朝中期统治危机初显,最终引发流民起义。) 天理教攻打皇宫被镇压后,嘉庆帝下《罪己诏》通告全国。 【材料十七】《苗族人民和白莲教起义形势图》、白莲教支派天理教攻入紫禁城留下的箭镞 【材料十八】天理教逆匪七十余众,犯禁门,入大内,戕害兵役……突遭此变,实不可解。……然变起一时,祸积有日。当今大弊,在“因循怠玩”四字,实中外之所同。朕虽再三告诫,舌敝唇焦,奈诸臣未能领会,悠忽为政,以致酿成汉、唐、宋、明未有之事……思及此,实不忍再言矣!予唯返躬修省,改过正心,上答天慈,下释民怨。诸臣若愿为大清国之忠良,则当赤心为国,竭力尽心…… ——《清仁宗实录》卷274嘉庆十八年九月庚辰 嘉庆帝认为白莲教起义的原因是什么? (问题:大臣因循守旧、懒怠疏忽,未有效执行皇帝决策。) 虽然这则“罪己诏”反映了最高统治者嘉庆面临统治危机的焦虑心情,但嘉庆未看到流民起义的实质诱因:人地矛盾、政治腐败、贫富分化等,这些根本性的社会问题,是造成清朝中期统治危机初显、国力由盛转衰的重要原因。 “盛世”错失的良机 【材料十九】清政府好比是一艘破烂不堪的头等战舰,它之所以在过去一百五十年中没有沉没,仅仅是由于一班幸运、能干而警觉的军官们的支撑,而她胜过邻船的地方,只在她的体积和外表。但是,一旦一个没有才干的人在甲板上指挥,就不会再有纪律和安全了。——(英)马戛尔尼 1793年,英国马戛尔尼使团访华。为什么英国使臣马戛尔尼会对中国作出如此评价? (问题:清朝中期初显的统治危机,改变了西方对于中国的原有认识,其观念发生了根本性转变。) 【探究四】阅读乾隆帝的两首诗作,试分析清朝的对外政策呈现出什么特征?是怎样看待西方列强的? 【材料二十】累洽重熙四海春,皇清职贡万方均。书文车轨谁能外,方趾圆颅莫不亲。——乾隆《题职贡图八韵》 【材料二十一】间年外域有人来,宁可求全关不开。人事天时诚极盛,盈虚默念惧增哉。——《乾隆御制诗》 补充乾隆帝对马戛尔尼使团的态度及“广州十三行”相关史料。 【材料二十二】天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。——《清高宗实录》 广州一口通商,“十三行”商人代管;限制民间船只出海贸易;限制中外商民交往。 (问题:经济:自给自足的自然经济;政治:对付沿海抗清斗争及西方的扩张;思想:以“天朝上国”观念为主导,从“皇清职贡万方均”和“宁可求全关不开”能够看出中国在外交上依旧试图维持传统的朝贡体系,闭关自守。) 根据所学知识,尝试完善时间轴的左右两边——“中国”与“世界”…… (传统农耕文明世界vs新兴工业文明世界) 【材料二十三】面对几千年未有之世界大变局,如果专制统治不那么密不透风,中国社会不那么铁板一块,西方涌来的文明新潮就有可能自然地浸润这片古老的土地。可惜,中国恰逢了一个执政能力空前提高的“盛世”。 ——张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》 清朝统治者力图维持朝贡体系、闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,使中国错失良机,中国逐渐落后于世界潮流。 走进教师设计的历史情境,通过养心殿明窗的贴画发生的变化,思考《万国来朝图》被替换下来的原因,及背后所反映的统治危机、由盛转衰的历史事实,回答问题。 阅读史料,思考人口问题与流民起义之间的内在联系,概括统治危机初显的内在原因。 阅读乾隆帝的两首诗作,从“皇清职贡万方均”和“宁可求全关不开”中提取关键信息,回答问题,认识到中国依旧维持朝贡体系和“天朝上国”观念。 根据本课所学知识及原有知识体系,完善中外对比的时间轴,向时间轴两侧填写中西历史大事件。 继续以“万国来朝图”为线索设置历史情境,使学生通过养心殿明窗的贴画发生的变化,由表及里,认识到背后隐含的统治危机初显的历史事实。 承接前两部分的“鼎盛”,分别从“盛世”背后的危机、“盛世”错失的良机两方面讲授清朝中期起统治危机的初显,即中国社会内部和面对世界两方面所面临的挑战和隐患。 通过设置时间轴将中国放在与世界联系的视野下,中西对比,使学生思考为何说中国落后于世界潮流,以及落后于世界潮流的根本原因。进一步明确“鼎盛”与“危机”之间的联系。

六、教学反思

自我反思 本课主要以“万国来朝图”为线索,注重解读图像史料的内涵,以图“万国来朝”之治、显“万国来朝”之象、探“万国来朝”之隐串联起康雍乾时期的君主专制、疆域奠定与社会发展、统治危机的初显三大板块的学习内容,并重点讲授清朝疆域的奠定与治理及其意义、统治危机初显的原因,注重“鼎盛”与“危机”间的联系,且通过中西对比,使学生认识世界变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。整体设计思路相对清晰且符合课标要求。在教学环节设计上,本课多处运用史料、地图、时间轴、表格等多元化的展示方式,能够激发学生学习兴趣,提高学生史料阅读能力和历史解释能力。 本节课的不足之处,我自认为在于:对君主专制达到顶峰的影响的讲授较为简略,中国与世界的联系可通过教学设计的优化阐释得更加深入。 2、学生与其他老师反馈:暂无

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进