高中语文统编版必修上册2.2《红烛》(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册2.2《红烛》(共24张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 79.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 06:32:34 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

下面四句诗中所说的诗人是谁?

一诗一文一烟斗,一个脊梁一声吼。

一画一印一全集,一代英豪一红烛。

作者简介

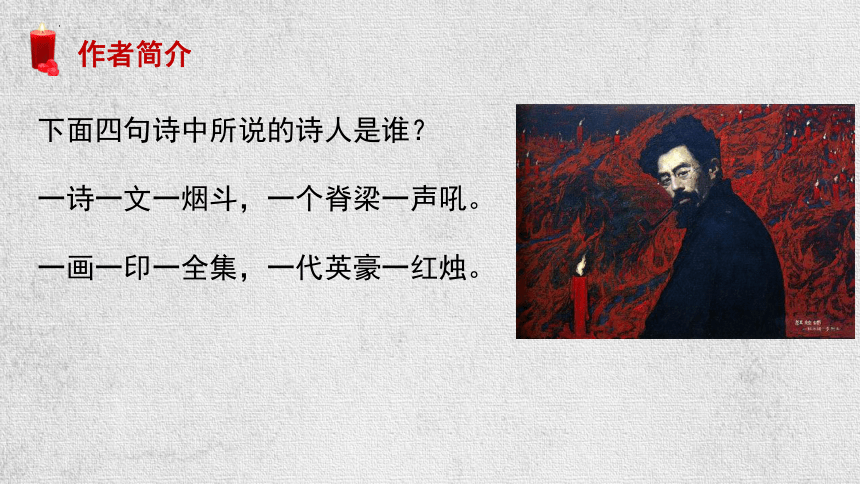

原名闻家骅,湖北浠水人。现代爱国诗人、学者。

前期新月派的代表诗人,新格律诗理论的倡导者,提出“三美”主张。

曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。

1923年发表第一部诗集《红烛》;

1928年发表第二部诗集《死水》;

1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

作者简介

闻一多

(1899--1946)

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱国诗篇。1926年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。

写作背景

闻一多

(1899--1946)

学习重难点

① 意象“红烛”的解构

② 象”相似而“意”不同的原因

③ “红烛精神”的解读

意象解构

文艺评论中总能看到一个术语,叫“意象解构”,它指的是诗人经常将一个完整的意象,分解成几个不同的部分来表情达意。

我希望逢着

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁......

意象

红烛

蜡炬

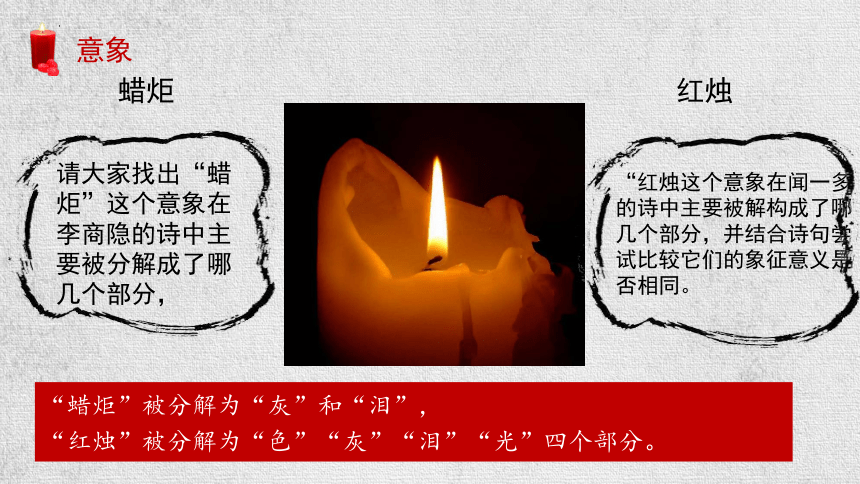

请大家找出“蜡炬”这个意象在李商隐的诗中主要被分解成了哪几个部分,

“红烛这个意象在闻一多的诗中主要被解构成了哪几个部分,并结合诗句尝试比较它们的象征意义是否相同。

“蜡炬”被分解为“灰”和“泪”,

“红烛”被分解为“色”“灰”“泪”“光”四个部分。

一、初读诗歌,整体感知

热

烈

而

忧

伤

二、意象解构,品味内涵

任务一:请大家找出“红烛”中独有的“色”“光”部分描写

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

红烛之红色象征赤诚、炽热、忠心,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。

在诗人眼里红烛是理想人格的化身。

二、意象解构,品味内涵

任务一:请大家找出“红烛”中独有的“色”“光”部分描写

红烛之光从何来?面对这样的牺牲,诗人是否有过迟疑和犹豫?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

自悟

不解/困惑

自我的价值为什么一定要在自我毁灭中去实现呢?

一正一反表现诗人认识的根本转变,只有燃烧自我才能放出光芒,产生了新的觉悟。

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

世人的梦:众人深受封建主义和帝国主义思想文化的毒害,如在梦中。→让世人觉醒

世人的血:没有血性,麻木不仁。→让世人热血沸腾

灵魂、监狱:世人被困于帝国主义和封建主义的思想监狱。 →把世人从精神监狱中解放出来

诗人的坚定:牺牲自我,拯救世人!拯救人民于水火之中,他要以自己的生命照亮沉睡的中国人,使民众觉悟、奋起,获得解放。表现了历史的责任感。

二、意象解构,品味内涵

李大钊的“闹钟炸弹论”

你就像个闹钟,面对这些沉睡的人,你想把他们叫醒,你持续不断地响着,有的睡得浅的人被你叫醒了,跟你一块儿去叫醒众人。

但是人数太多了,你们的声音太微弱,叫醒的人毕竟有限,而且保不齐有的人嫌烦,时不时还踢坏两块,那么有的闹钟怕来不及,就拿自己的生命当做原料,化成了炸弹,一下子就炸醒了一大片人。

陈独秀:那照你这么说,炸弹要比闹钟厉害多了,那么多来几个炸弹不就行了吗,还要闹钟何用啊?

李大钊:非也呀!仲甫兄,你想想,要是没有闹钟,夜以继日、呕心沥血地啼鸣,便不会有炸弹的诞生。

光

二、意象解构,品味内涵

光是烛的灵魂,而光的发出需要燃烧自我。这象征着牺牲自我、拯救世人、照亮世界的理想信念。

二、意象解构,品味内涵

3.结合具体诗句,比较二者“灰”“泪”内涵的不同。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

1、红烛流泪的原因是什么?

残风的阻挠。

残风象征红烛燃烧过程中黑恶势力,“侵”写出了黑恶势力邪恶的行径,想要熄灭红烛的光芒。

“着急得流泪”因理想受到阻碍而产生的着急焦虑之情。

二、意象解构,品味内涵

3.结合具体诗句,比较二者“灰”“泪”内涵的不同。

1、“脂膏”指代什么?

为了革命事业牺牲的生命,“化作春泥更护花”,虽然终将化为灰烬,但他们的精神给这个世界留下无尽的芬芳,带来无限的生机

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉地花儿,

结成快乐地果子!

二、意象解构,品味内涵

3.结合具体诗句,比较二者“灰”“泪”内涵的不同。

泪 灰

蜡炬

红烛

因不能承受相思之苦而逐渐残损的躯体

为了拯救世人主动牺牲后还能培育花果的脂膏

悲伤之情

因理想受阻而产生的焦虑之情

二、意象解构,品味内涵

【小结】

闻一多笔下“红烛”意象的象征内涵是比较固定的,但是诗人每次面对“红烛”的情绪却是不一样的,请你分别用一个词来概括诗人在每节诗歌中咏叹红烛的不同情绪。

三、知人论世,深入体悟

三、知人论世,深入体悟

第一节 第六节

第二节 第七节

第三节 第八节

第四节 第九节

第五节

赞颂

困惑

了悟

激励

感伤

彻悟

慰藉

认同

肯定、

期望

诗人面对红烛,心绪起伏,这是一个爱国的青年人面对家国的思考与探索,但无论是困惑也好,感伤也罢,最终都让位于肯定与期待,因为这其中包含着对理想的执着与憧憬,他想要积极的投入到爱国的浪潮之中,他希望用手中的笔和画来试图改变这个旧的时代,并且愿意激情满怀的为这种理想而献身。

知人论世,深入体悟,“蜡炬”与“红烛”可谓“象”相似而“意”不同,是什么导致了它们的不同?

三、知人论世,深入体悟

李商隐:38岁

闻一多:24岁

写作年龄

个人经历

时代背景

李商隐:风雨飘摇,岌岌可危的晚唐

闻一多:五四新文化运动之后,中国天翻地覆的一年。

李商隐:妻子离世

闻一多:清华赴美留学生,他曾先后在纽约、芝加哥完成了自己的学业

三、知人论世,深入体悟

闻一多 1923年

苏联提供援助,为中国争取民族独立;

日军在长沙肆意枪杀中国平民;

胡适力倡研究旧国学;

毛泽东创办《新时代》杂志;

蔡元培愤然辞去北大校长职务;

北大哲学系教授引发爱情问题的社会大讨论。

新诗特点

灰

第一部分

1

对红烛的赞叹

第二部分

2-7

对红烛奉献精神的讴歌

第三部分

8-9

对红烛精神的总结

2-4

泪

5-7

四、总结

五、课外拓展

新月派提出“理智节制情感”与诗的形式格律化的主张,

闻一多进一步提出“新诗格律化”的主张,

鼓吹“三美”——“音乐美”、“建筑美”、“绘画美”。

音乐美:指的是音节和旋律的美(押韵,叠词,反复等)

建筑美:指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有意象美,色彩绚丽的词语、动词,使画面具有动态感)

绘画美:指诗的对称和句的整齐,

五、课外拓展

闻一多提出了诗歌的“三美”理论,请简要分析《红烛》一诗是怎样体现“三美”的。

(1)音乐美:重复句的使用使《红烛》在音韵上很适合朗诵。

(2)绘画美:《红烛》的绘画美体现在它不是直接描述物体的颜色,而是很巧妙地融合了意象来呈现。

(3)建筑美:《红烛》的建筑美,最主要是体现在节奏和前后呼应的结构上。第三、四节的“不误,不误”“烧吧!烧吧”整齐对照,也加快了音韵上的节奏,接着两句“烧破世人的梦,烧沸世人的血”。

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

下面四句诗中所说的诗人是谁?

一诗一文一烟斗,一个脊梁一声吼。

一画一印一全集,一代英豪一红烛。

作者简介

原名闻家骅,湖北浠水人。现代爱国诗人、学者。

前期新月派的代表诗人,新格律诗理论的倡导者,提出“三美”主张。

曾留学美国。先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。

1923年发表第一部诗集《红烛》;

1928年发表第二部诗集《死水》;

1946年7月15日发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

作者简介

闻一多

(1899--1946)

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱国诗篇。1926年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。

写作背景

闻一多

(1899--1946)

学习重难点

① 意象“红烛”的解构

② 象”相似而“意”不同的原因

③ “红烛精神”的解读

意象解构

文艺评论中总能看到一个术语,叫“意象解构”,它指的是诗人经常将一个完整的意象,分解成几个不同的部分来表情达意。

我希望逢着

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁......

意象

红烛

蜡炬

请大家找出“蜡炬”这个意象在李商隐的诗中主要被分解成了哪几个部分,

“红烛这个意象在闻一多的诗中主要被解构成了哪几个部分,并结合诗句尝试比较它们的象征意义是否相同。

“蜡炬”被分解为“灰”和“泪”,

“红烛”被分解为“色”“灰”“泪”“光”四个部分。

一、初读诗歌,整体感知

热

烈

而

忧

伤

二、意象解构,品味内涵

任务一:请大家找出“红烛”中独有的“色”“光”部分描写

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

蜡烛有很多种颜色,诗人为什么选择红色?

红烛之红色象征赤诚、炽热、忠心,恰如诗人心中的那抹赤诚之红。

在诗人眼里红烛是理想人格的化身。

二、意象解构,品味内涵

任务一:请大家找出“红烛”中独有的“色”“光”部分描写

红烛之光从何来?面对这样的牺牲,诗人是否有过迟疑和犹豫?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体

是谁点的火——点着灵魂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

自悟

不解/困惑

自我的价值为什么一定要在自我毁灭中去实现呢?

一正一反表现诗人认识的根本转变,只有燃烧自我才能放出光芒,产生了新的觉悟。

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

世人的梦:众人深受封建主义和帝国主义思想文化的毒害,如在梦中。→让世人觉醒

世人的血:没有血性,麻木不仁。→让世人热血沸腾

灵魂、监狱:世人被困于帝国主义和封建主义的思想监狱。 →把世人从精神监狱中解放出来

诗人的坚定:牺牲自我,拯救世人!拯救人民于水火之中,他要以自己的生命照亮沉睡的中国人,使民众觉悟、奋起,获得解放。表现了历史的责任感。

二、意象解构,品味内涵

李大钊的“闹钟炸弹论”

你就像个闹钟,面对这些沉睡的人,你想把他们叫醒,你持续不断地响着,有的睡得浅的人被你叫醒了,跟你一块儿去叫醒众人。

但是人数太多了,你们的声音太微弱,叫醒的人毕竟有限,而且保不齐有的人嫌烦,时不时还踢坏两块,那么有的闹钟怕来不及,就拿自己的生命当做原料,化成了炸弹,一下子就炸醒了一大片人。

陈独秀:那照你这么说,炸弹要比闹钟厉害多了,那么多来几个炸弹不就行了吗,还要闹钟何用啊?

李大钊:非也呀!仲甫兄,你想想,要是没有闹钟,夜以继日、呕心沥血地啼鸣,便不会有炸弹的诞生。

光

二、意象解构,品味内涵

光是烛的灵魂,而光的发出需要燃烧自我。这象征着牺牲自我、拯救世人、照亮世界的理想信念。

二、意象解构,品味内涵

3.结合具体诗句,比较二者“灰”“泪”内涵的不同。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

1、红烛流泪的原因是什么?

残风的阻挠。

残风象征红烛燃烧过程中黑恶势力,“侵”写出了黑恶势力邪恶的行径,想要熄灭红烛的光芒。

“着急得流泪”因理想受到阻碍而产生的着急焦虑之情。

二、意象解构,品味内涵

3.结合具体诗句,比较二者“灰”“泪”内涵的不同。

1、“脂膏”指代什么?

为了革命事业牺牲的生命,“化作春泥更护花”,虽然终将化为灰烬,但他们的精神给这个世界留下无尽的芬芳,带来无限的生机

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉地花儿,

结成快乐地果子!

二、意象解构,品味内涵

3.结合具体诗句,比较二者“灰”“泪”内涵的不同。

泪 灰

蜡炬

红烛

因不能承受相思之苦而逐渐残损的躯体

为了拯救世人主动牺牲后还能培育花果的脂膏

悲伤之情

因理想受阻而产生的焦虑之情

二、意象解构,品味内涵

【小结】

闻一多笔下“红烛”意象的象征内涵是比较固定的,但是诗人每次面对“红烛”的情绪却是不一样的,请你分别用一个词来概括诗人在每节诗歌中咏叹红烛的不同情绪。

三、知人论世,深入体悟

三、知人论世,深入体悟

第一节 第六节

第二节 第七节

第三节 第八节

第四节 第九节

第五节

赞颂

困惑

了悟

激励

感伤

彻悟

慰藉

认同

肯定、

期望

诗人面对红烛,心绪起伏,这是一个爱国的青年人面对家国的思考与探索,但无论是困惑也好,感伤也罢,最终都让位于肯定与期待,因为这其中包含着对理想的执着与憧憬,他想要积极的投入到爱国的浪潮之中,他希望用手中的笔和画来试图改变这个旧的时代,并且愿意激情满怀的为这种理想而献身。

知人论世,深入体悟,“蜡炬”与“红烛”可谓“象”相似而“意”不同,是什么导致了它们的不同?

三、知人论世,深入体悟

李商隐:38岁

闻一多:24岁

写作年龄

个人经历

时代背景

李商隐:风雨飘摇,岌岌可危的晚唐

闻一多:五四新文化运动之后,中国天翻地覆的一年。

李商隐:妻子离世

闻一多:清华赴美留学生,他曾先后在纽约、芝加哥完成了自己的学业

三、知人论世,深入体悟

闻一多 1923年

苏联提供援助,为中国争取民族独立;

日军在长沙肆意枪杀中国平民;

胡适力倡研究旧国学;

毛泽东创办《新时代》杂志;

蔡元培愤然辞去北大校长职务;

北大哲学系教授引发爱情问题的社会大讨论。

新诗特点

灰

第一部分

1

对红烛的赞叹

第二部分

2-7

对红烛奉献精神的讴歌

第三部分

8-9

对红烛精神的总结

2-4

泪

5-7

四、总结

五、课外拓展

新月派提出“理智节制情感”与诗的形式格律化的主张,

闻一多进一步提出“新诗格律化”的主张,

鼓吹“三美”——“音乐美”、“建筑美”、“绘画美”。

音乐美:指的是音节和旋律的美(押韵,叠词,反复等)

建筑美:指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有意象美,色彩绚丽的词语、动词,使画面具有动态感)

绘画美:指诗的对称和句的整齐,

五、课外拓展

闻一多提出了诗歌的“三美”理论,请简要分析《红烛》一诗是怎样体现“三美”的。

(1)音乐美:重复句的使用使《红烛》在音韵上很适合朗诵。

(2)绘画美:《红烛》的绘画美体现在它不是直接描述物体的颜色,而是很巧妙地融合了意象来呈现。

(3)建筑美:《红烛》的建筑美,最主要是体现在节奏和前后呼应的结构上。第三、四节的“不误,不误”“烧吧!烧吧”整齐对照,也加快了音韵上的节奏,接着两句“烧破世人的梦,烧沸世人的血”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读