高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-29 22:07:28 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

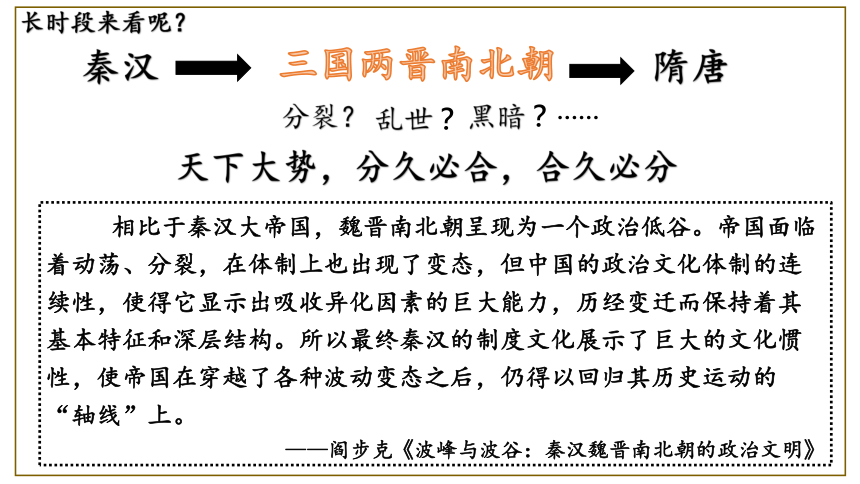

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐

分裂?

乱世?

黑暗?

长时段来看呢?

……

天下大势,分久必合,合久必分

相比于秦汉大帝国,魏晋南北朝呈现为一个政治低谷。帝国面临着动荡、分裂,在体制上也出现了变态,但中国的政治文化体制的连续性,使得它显示出吸收异化因素的巨大能力,历经变迁而保持着其基本特征和深层结构。所以最终秦汉的制度文化展示了巨大的文化惯性,使帝国在穿越了各种波动变态之后,仍得以回归其历史运动的“轴线”上。

——阎步克《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

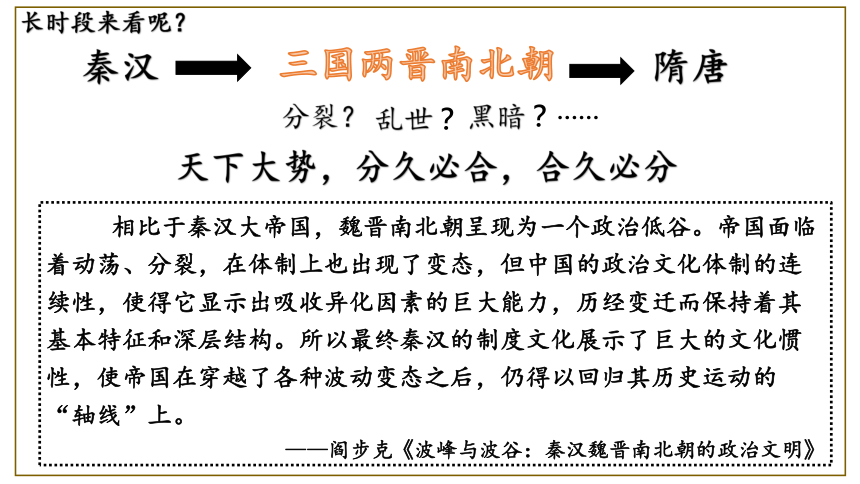

220—589(共370年)

十六国

304-439年

隋唐

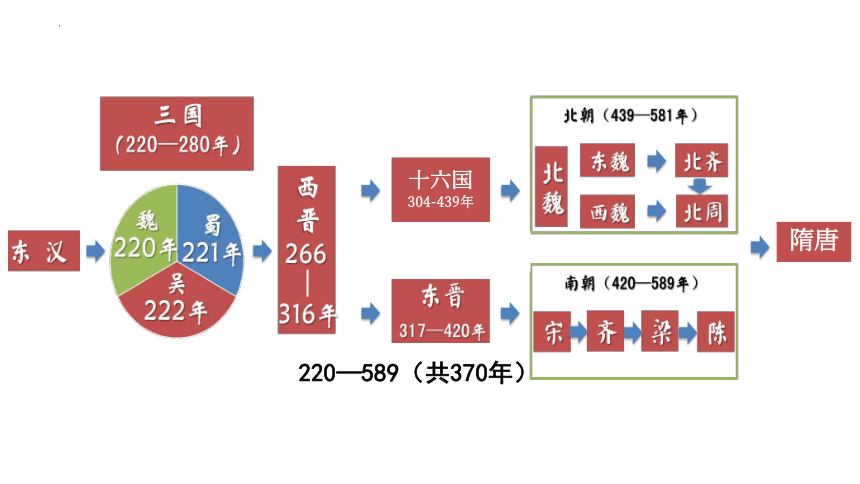

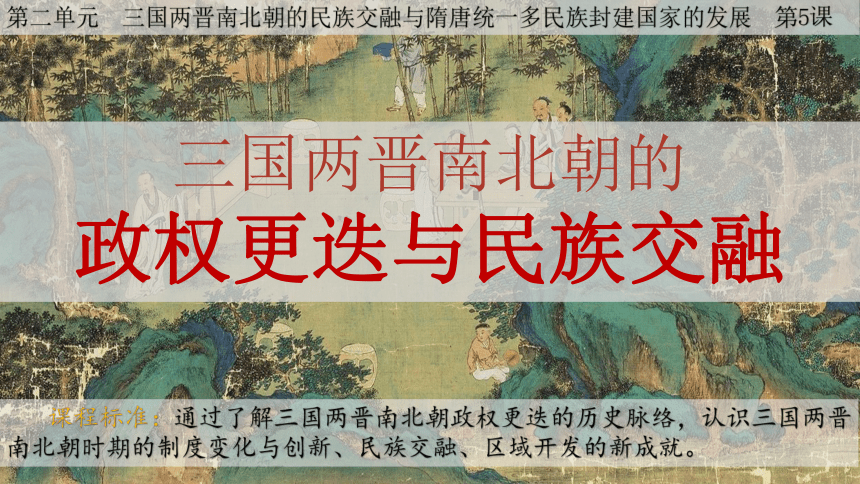

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

课程标准:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发的新成就。

壹

“常态”→“变态”

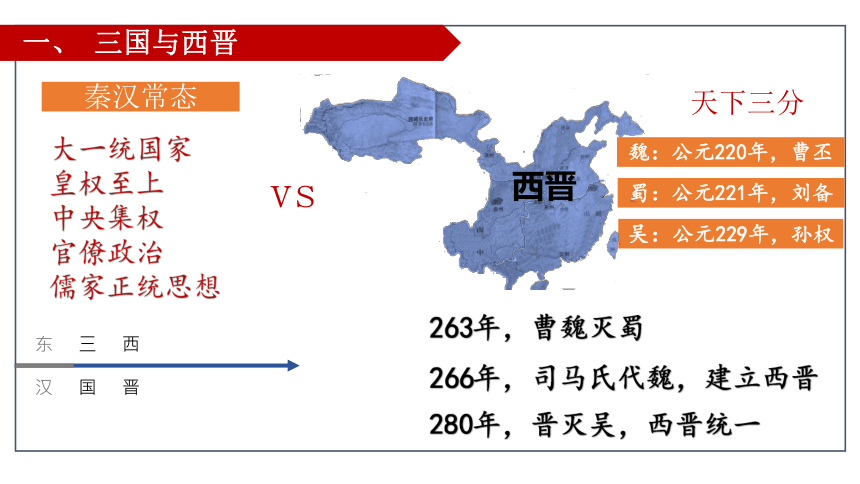

一、 三国与西晋

秦汉常态

大一统国家

皇权至上

中央集权

官僚政治

儒家正统思想

vs

天下三分

魏:公元220年,曹丕

蜀:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

西晋

266年,司马氏代魏,建立西晋

263年,曹魏灭蜀

280年,晋灭吴,西晋统一

三

国

西

晋

东

汉

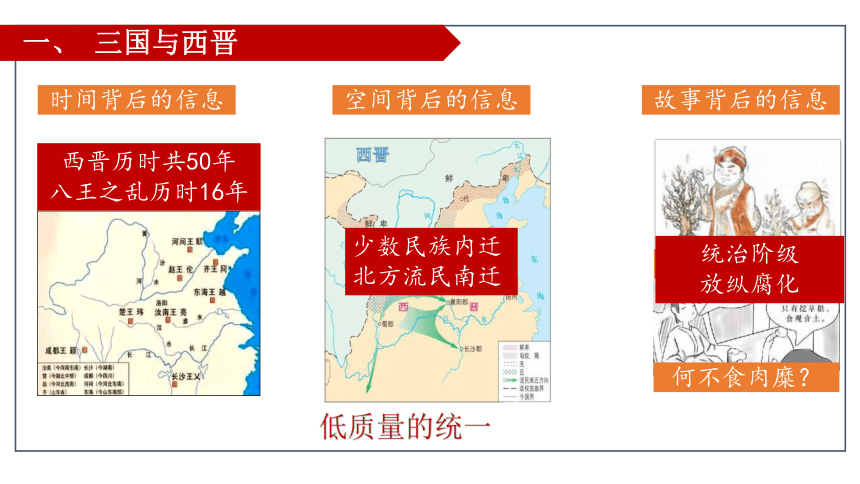

时间背后的信息

空间背后的信息

西晋历时共50年

八王之乱历时16年

低质量的统一

故事背后的信息

西晋

少数民族内迁

北方流民南迁

石崇王恺斗富

何不食肉糜?

统治阶级

放纵腐化

一、 三国与西晋

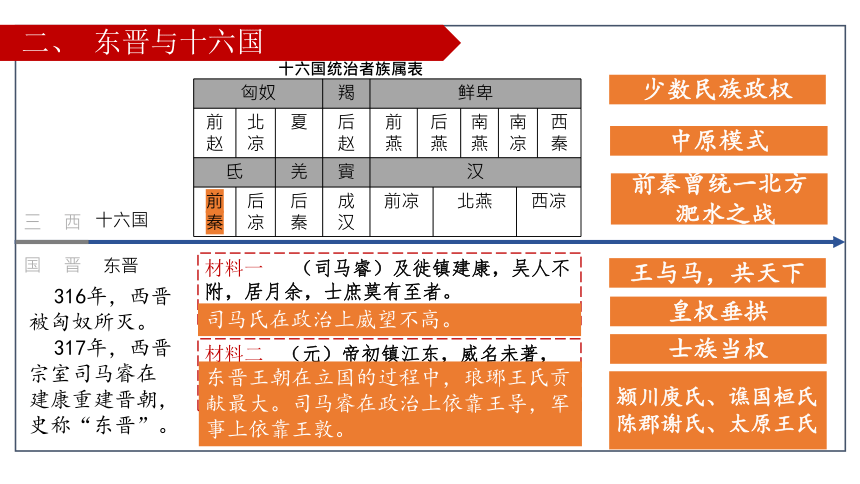

二、 东晋与十六国

十六国

东晋

三

国

西

晋

匈奴 羯 鲜卑 前赵 北凉 夏 后 赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成 汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

前秦曾统一北方

淝水之战

中原模式

材料一 (司马睿)及徙镇建康,吴人不附,居月余,士庶莫有至者。

——《晋书·王导传》

司马氏在政治上威望不高。

材料二 (元)帝初镇江东,威名未著,(王)敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。

——《晋书·王敦传》

东晋王朝在立国的过程中,琅琊王氏贡献最大。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦。

王与马,共天下

316年,西晋被匈奴所灭。

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称“东晋”。

少数民族政权

皇权垂拱

颍川庾氏、谯国桓氏

陈郡谢氏、太原王氏

士族当权

二、 东晋与十六国

十六国

东晋

三

国

西

晋

是指士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。

“变态”之一:门阀政治

①历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展;

②经济原因:土地兼并严重,经营庄园,渐成割据;

③政治原因:魏晋政权依赖于士族阶层的支持,士族阶层是其统治基础;九品中正制是士族制度的政治保障。

三、南朝与北朝

十六国

东晋

三

国

西

晋

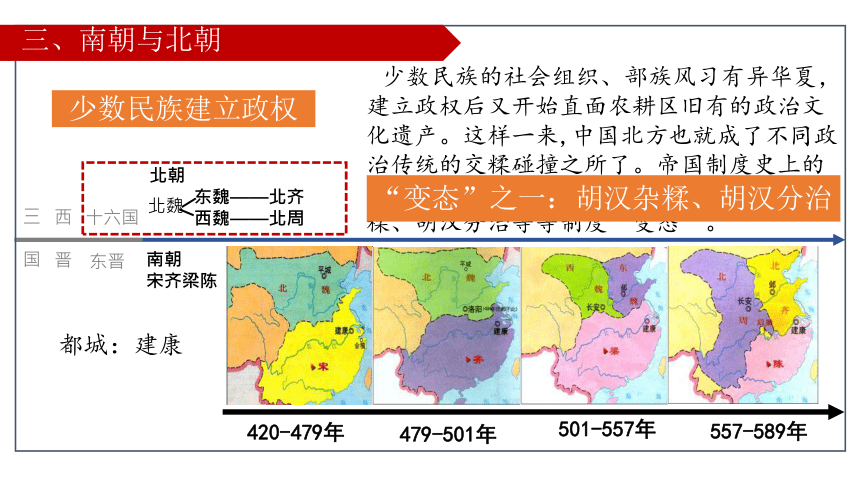

南朝

宋齐梁陈

少数民族建立政权

420-479年

479-501年

501-557年

557-589年

北朝

东魏——北齐

西魏——北周

北魏

都城:建康

少数民族的社会组织、部族风习有异华夏,建立政权后又开始直面农耕区旧有的政治文化遗产。这样一来,中国北方也就成了不同政治传统的交糅碰撞之所了。帝国制度史上的“胡汉”问题初次凸显出来,出现了胡汉杂糅、胡汉分治等等制度“变态”。

“变态”之一:胡汉杂糅、胡汉分治

寻找那些抑制“旁逸斜出”,并最终使历史步伐回归于“中轴”的力量和条件。

贰

“变态”→“回归”

一、 政治“变态”的回归——皇权重振

回归“常态”的力量之一:政治推动力——制度认同

士族腐朽不堪,不能担任武职,庶人出身的人便以武职为升官的阶梯。南朝四个开国皇帝均为庶族出身,先掌握军队,而后夺取政权,提拔庶族官员作为自己的辅佐。

——樊树志《国史十六讲》

士族衰落

皇权重振

异族皇权强化

十六国、北朝

南朝

曹魏皇权低落,皇陵就没有封土。而前赵刘曜为自己建寿陵,周回四里,下深二十五丈;为其父、其妻建陵,“下铜三泉,上崇百尺”,费用以亿计,用了六百万个劳动日。

——阎步克《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

十六国的君主拥有强大的军事专制权威。

二、 经济格局的调整——江南经济的开发

(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮亩,户不夜扃,盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍潮,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?思考江南地区得到开发的原因是什么?

二、 经济格局的调整——江南经济的开发

人口:北农南迁,带来先进的生产技术和劳动力。

社会:江南战争相对较少,社会秩序安定。

地理:江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

政府:南方统治者的重视。

回归“常态”的力量之一:经济内驱力——地域认同

江南地区得到开发的原因?

二、 经济格局的调整——江南经济的开发

魏晋南北朝

唐安史之乱后

两宋

开始南移

(南方开始大规模发展)

继续南移

(南方逐渐超过北方)

完成南移

(南方成为经济重心)

经济重心南移的进程

三、 民族关系的发展——民族交融

民族融合:

一是:一些民族在长期交往过程中相互吸收对方的文化,逐渐生成新的特征和认同,最终形成另外一种民族的现象和过程。

二是:民族在交往交流过程中共同性逐渐增长,互相之间最终完全融为一体,导致民族过程终结,民族消亡。民族融合包含着民族差异的消失、民族消亡的意思。

民族交融:

既不包含旧族体的消亡,也不包含新族体的产生,而是不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思

——整理自赵剑峰:《为何用“民族交融”替代“民族融合”》

三、 民族关系的发展——民族交融

(1)西晋北方少数民族内迁

原因何在?

东汉末年以来,各地封建军阀长期混战,中原地区人口大量死亡,生产遭到严重破坏,三国及西晋统治者为补充兵源、发展生产,鼓励甚至强制少数民族入迁。……晋武帝在位时,仅匈奴入塞者就有三十万左右。

——庄金秋《两晋与北方民族政权关系研究》

(一)民族交融的表现

晋朝、南北朝至20世纪的气候变化

(制图:竺可桢)

统治者的强制迁徙和招引

北方少数民族寻求生存空间

三、 民族关系的发展——民族交融

(2)北方十六国:胡汉交融

(一)民族交融的表现

思考:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

在统治中心和地域大体一致的前提下,继承前代中原王朝的国号。

三、 民族关系的发展——民族交融

(一)民族交融的表现

(3)北魏孝文帝改革

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家女儿为妃。

鲜卑姓 汉姓

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧;若有故为,当加降黜。”

——《魏书 咸阳王禧传》

内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

(2)文化:穿汉服、说汉语、改汉姓、定高门,结汉亲

(3)经济:均田制、租调制

三、 民族关系的发展——民族交融

(一)民族交融的表现

(3)北魏孝文帝改革

呜呼!自隋之后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣,氏族之辨,果何益哉!

——司马光《资治通鉴》胡三省注

积极:促进了民族交融,大大缓解了民族矛盾;为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

消极:激化了鲜卑的内部矛盾,与政治腐败等社会矛盾结合,导致了北魏的灭亡。

三、 民族关系的发展——民族交融

(一)民族交融的表现

民族的交流、交融体现出相互影响的特点,但是主要以汉化为主,少数民族也在服饰、语言、体质、文化习俗等方面影响着汉族,为汉族增添了新的血液和活力。从而使得中华文明的内涵不断深化和扩大。

少数民族对汉族的影响

穿裤褶服的南朝乐队画像砖

汉人高坐凳子、椅子

回归“常态”的力量之一:民族向心力——华夏认同

课堂小结

秦汉

隋唐

胡汉杂糅

胡汉分治

士族政治

民族向心力

政治推动力

经济内驱力

变态

回归

回

归

大

一

统

(隋唐)新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

制度认同

地域认同

华夏认同

大

一

统

三国两晋南北朝

在整个中华帝国中,一直存在着一个“政治文化模板”,它是各种波动、变态所最终趋向的东西。当我们在阐释某时代的“个性”时,不该忽略各朝代的“共性”。那个政治文化模板,实属上也是时代特征的重要方面,它昭示了什么才是中华帝国的“常态”,并预告“变态”最终回到“常态”上来。

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐

分裂?

乱世?

黑暗?

长时段来看呢?

……

天下大势,分久必合,合久必分

相比于秦汉大帝国,魏晋南北朝呈现为一个政治低谷。帝国面临着动荡、分裂,在体制上也出现了变态,但中国的政治文化体制的连续性,使得它显示出吸收异化因素的巨大能力,历经变迁而保持着其基本特征和深层结构。所以最终秦汉的制度文化展示了巨大的文化惯性,使帝国在穿越了各种波动变态之后,仍得以回归其历史运动的“轴线”上。

——阎步克《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

220—589(共370年)

十六国

304-439年

隋唐

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

课程标准:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发的新成就。

壹

“常态”→“变态”

一、 三国与西晋

秦汉常态

大一统国家

皇权至上

中央集权

官僚政治

儒家正统思想

vs

天下三分

魏:公元220年,曹丕

蜀:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

西晋

266年,司马氏代魏,建立西晋

263年,曹魏灭蜀

280年,晋灭吴,西晋统一

三

国

西

晋

东

汉

时间背后的信息

空间背后的信息

西晋历时共50年

八王之乱历时16年

低质量的统一

故事背后的信息

西晋

少数民族内迁

北方流民南迁

石崇王恺斗富

何不食肉糜?

统治阶级

放纵腐化

一、 三国与西晋

二、 东晋与十六国

十六国

东晋

三

国

西

晋

匈奴 羯 鲜卑 前赵 北凉 夏 后 赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成 汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

前秦曾统一北方

淝水之战

中原模式

材料一 (司马睿)及徙镇建康,吴人不附,居月余,士庶莫有至者。

——《晋书·王导传》

司马氏在政治上威望不高。

材料二 (元)帝初镇江东,威名未著,(王)敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。

——《晋书·王敦传》

东晋王朝在立国的过程中,琅琊王氏贡献最大。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦。

王与马,共天下

316年,西晋被匈奴所灭。

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称“东晋”。

少数民族政权

皇权垂拱

颍川庾氏、谯国桓氏

陈郡谢氏、太原王氏

士族当权

二、 东晋与十六国

十六国

东晋

三

国

西

晋

是指士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。

“变态”之一:门阀政治

①历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展;

②经济原因:土地兼并严重,经营庄园,渐成割据;

③政治原因:魏晋政权依赖于士族阶层的支持,士族阶层是其统治基础;九品中正制是士族制度的政治保障。

三、南朝与北朝

十六国

东晋

三

国

西

晋

南朝

宋齐梁陈

少数民族建立政权

420-479年

479-501年

501-557年

557-589年

北朝

东魏——北齐

西魏——北周

北魏

都城:建康

少数民族的社会组织、部族风习有异华夏,建立政权后又开始直面农耕区旧有的政治文化遗产。这样一来,中国北方也就成了不同政治传统的交糅碰撞之所了。帝国制度史上的“胡汉”问题初次凸显出来,出现了胡汉杂糅、胡汉分治等等制度“变态”。

“变态”之一:胡汉杂糅、胡汉分治

寻找那些抑制“旁逸斜出”,并最终使历史步伐回归于“中轴”的力量和条件。

贰

“变态”→“回归”

一、 政治“变态”的回归——皇权重振

回归“常态”的力量之一:政治推动力——制度认同

士族腐朽不堪,不能担任武职,庶人出身的人便以武职为升官的阶梯。南朝四个开国皇帝均为庶族出身,先掌握军队,而后夺取政权,提拔庶族官员作为自己的辅佐。

——樊树志《国史十六讲》

士族衰落

皇权重振

异族皇权强化

十六国、北朝

南朝

曹魏皇权低落,皇陵就没有封土。而前赵刘曜为自己建寿陵,周回四里,下深二十五丈;为其父、其妻建陵,“下铜三泉,上崇百尺”,费用以亿计,用了六百万个劳动日。

——阎步克《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

十六国的君主拥有强大的军事专制权威。

二、 经济格局的调整——江南经济的开发

(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮亩,户不夜扃,盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍潮,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?思考江南地区得到开发的原因是什么?

二、 经济格局的调整——江南经济的开发

人口:北农南迁,带来先进的生产技术和劳动力。

社会:江南战争相对较少,社会秩序安定。

地理:江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

政府:南方统治者的重视。

回归“常态”的力量之一:经济内驱力——地域认同

江南地区得到开发的原因?

二、 经济格局的调整——江南经济的开发

魏晋南北朝

唐安史之乱后

两宋

开始南移

(南方开始大规模发展)

继续南移

(南方逐渐超过北方)

完成南移

(南方成为经济重心)

经济重心南移的进程

三、 民族关系的发展——民族交融

民族融合:

一是:一些民族在长期交往过程中相互吸收对方的文化,逐渐生成新的特征和认同,最终形成另外一种民族的现象和过程。

二是:民族在交往交流过程中共同性逐渐增长,互相之间最终完全融为一体,导致民族过程终结,民族消亡。民族融合包含着民族差异的消失、民族消亡的意思。

民族交融:

既不包含旧族体的消亡,也不包含新族体的产生,而是不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思

——整理自赵剑峰:《为何用“民族交融”替代“民族融合”》

三、 民族关系的发展——民族交融

(1)西晋北方少数民族内迁

原因何在?

东汉末年以来,各地封建军阀长期混战,中原地区人口大量死亡,生产遭到严重破坏,三国及西晋统治者为补充兵源、发展生产,鼓励甚至强制少数民族入迁。……晋武帝在位时,仅匈奴入塞者就有三十万左右。

——庄金秋《两晋与北方民族政权关系研究》

(一)民族交融的表现

晋朝、南北朝至20世纪的气候变化

(制图:竺可桢)

统治者的强制迁徙和招引

北方少数民族寻求生存空间

三、 民族关系的发展——民族交融

(2)北方十六国:胡汉交融

(一)民族交融的表现

思考:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

在统治中心和地域大体一致的前提下,继承前代中原王朝的国号。

三、 民族关系的发展——民族交融

(一)民族交融的表现

(3)北魏孝文帝改革

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家女儿为妃。

鲜卑姓 汉姓

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧;若有故为,当加降黜。”

——《魏书 咸阳王禧传》

内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

(2)文化:穿汉服、说汉语、改汉姓、定高门,结汉亲

(3)经济:均田制、租调制

三、 民族关系的发展——民族交融

(一)民族交融的表现

(3)北魏孝文帝改革

呜呼!自隋之后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣,氏族之辨,果何益哉!

——司马光《资治通鉴》胡三省注

积极:促进了民族交融,大大缓解了民族矛盾;为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

消极:激化了鲜卑的内部矛盾,与政治腐败等社会矛盾结合,导致了北魏的灭亡。

三、 民族关系的发展——民族交融

(一)民族交融的表现

民族的交流、交融体现出相互影响的特点,但是主要以汉化为主,少数民族也在服饰、语言、体质、文化习俗等方面影响着汉族,为汉族增添了新的血液和活力。从而使得中华文明的内涵不断深化和扩大。

少数民族对汉族的影响

穿裤褶服的南朝乐队画像砖

汉人高坐凳子、椅子

回归“常态”的力量之一:民族向心力——华夏认同

课堂小结

秦汉

隋唐

胡汉杂糅

胡汉分治

士族政治

民族向心力

政治推动力

经济内驱力

变态

回归

回

归

大

一

统

(隋唐)新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

制度认同

地域认同

华夏认同

大

一

统

三国两晋南北朝

在整个中华帝国中,一直存在着一个“政治文化模板”,它是各种波动、变态所最终趋向的东西。当我们在阐释某时代的“个性”时,不该忽略各朝代的“共性”。那个政治文化模板,实属上也是时代特征的重要方面,它昭示了什么才是中华帝国的“常态”,并预告“变态”最终回到“常态”上来。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进