2023年四川省凉山彝族自治州中考语文真题—诗歌鉴赏(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年四川省凉山彝族自治州中考语文真题—诗歌鉴赏(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 09:06:01 | ||

图片预览

文档简介

2023年四川省凉山彝族自治州中考语文真题—诗歌鉴赏

1.阅读下面这首诗,按要求回答问题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(1)在诗词大会上,有道文字线索题的答案是“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”。在比赛中,主持人已经给出了两条线索:这首诗的作者是唐代著名诗人,27岁匆匆离世,被后人称为“诗鬼”;这首诗色彩鲜明,展现了一场激烈、悲壮的战争。请你从下面的线索中再选择一条,让答题者最终锁定答案( )

A.这句诗写出了诗人恬淡、闲适的心情。

B.这句诗从听觉、视觉的角度烘托了诗人壮怀激烈的爱国主义情感。

C.这句诗运用了燕昭王黄金台上招揽天下贤士的典故。

D.这句诗表达了诗人忧国伤时、思家悲己的思想感情。

(2)本诗中诗人运用了多个表现色彩的词语,描绘了特别的画面。请发挥想象,用自己的话描绘首联所呈现的画面。

2.选出对下面这首诗赏析有误的一项( )

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死!

A.“黑云压城城欲推,甲光向日金鳞开。”这两句运用了比喻的修辞方法,写出了敌军攻城的气势之大,来势之猛,也突出城中守军人数众多。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”这两句诗写了战场上的声音、色彩,从侧面写出了战争的惨烈。

C.用“半卷”来写“红旗”的状态,用“不起”来说“鼓”的声音,再配上“易水”这一地点,使诗中悲壮的气氛更浓了。

D.最后两句运用典故,写出将士誓死报效国家的决心,含蓄地点出了诗作的主旨。

3.下列分析不恰当的一项是( )

雁门太守行

唐李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

A.诗人运用了“黑”“金”“燕脂”“紫”“红”等浓重色彩,烘托凝重而惨烈的战斗气氛,以色彩斑斓的战争风云,构成了悲壮、奇特的意境。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,从视觉和听觉的角度正面描写战争的规模。

C.“临易水”表达出将士们悲壮激烈的豪情;“霜重”点明天冷霜重,通过自然条件的不利暗示战争形势的严峻。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”运用典故,写出了将士们边城苦战,怀抱为国捐躯的壮志,誓死报效国家的决心。

4.选出下列对李贺的《雁门太守行》赏析有误的一项( )

雁门太守行

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

A.这是一首以战争为背景的抒情诗。首句一个“压”字,写敌军人马众多,来势凶猛,而次句则写出守军披坚执锐、严阵以待。

B.三、四两句分别从听觉和视觉两方面铺写战地气氛。时值深秋,但在“角声满天”中,边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机。

C.后四句写战场上夜寒霜重,将士们面临困难,却满怀壮志豪情,引用燕昭王的典故,含蓄地抒发了将士们杀敌报国的心愿。

D.这首诗准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,用词色彩秾艳,既新颖,又显得很妥帖。

阅读下面诗歌,回答下面小题。

雁门太守行

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

5.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“雁门太守行”是乐府曲名,“行”是一种诗歌体裁。

B.一、二句描绘了白天敌军云集而来,官军戒备森严的画面。

C.三、四句分别从视觉与听觉两方面铺写阴寒惨切的战地氛围。

D.整首诗工于设色、巧用修辞,是一首以战争为背景和主题的抒情诗。

6.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”两句表达了诗人怎样的思想感情?

阅读下面的古诗,完成各题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

7.下面对诗歌理解分析不正确的一项是( )

A.作者借古乐府曲名“雁门太守行”为诗题,描写了边塞战争的场景。

B.“塞上燕脂凝夜紫”描绘了塞上在晚霞映衬下凝成胭脂色的的秀美风光。

C.“半卷红旗临易水”写出了将士“壮士一去兮不复还”的以死报国豪情。

D.全诗表现了戍边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概和作者立志报国的决心。

8.从绘画角度看,西方油画擅用丰富厚重的色彩描绘画面,中国写意画则用简练的笔法表现意境。你认为《雁门太守行》像油画还是写意画,结合具体诗句做简要分析。

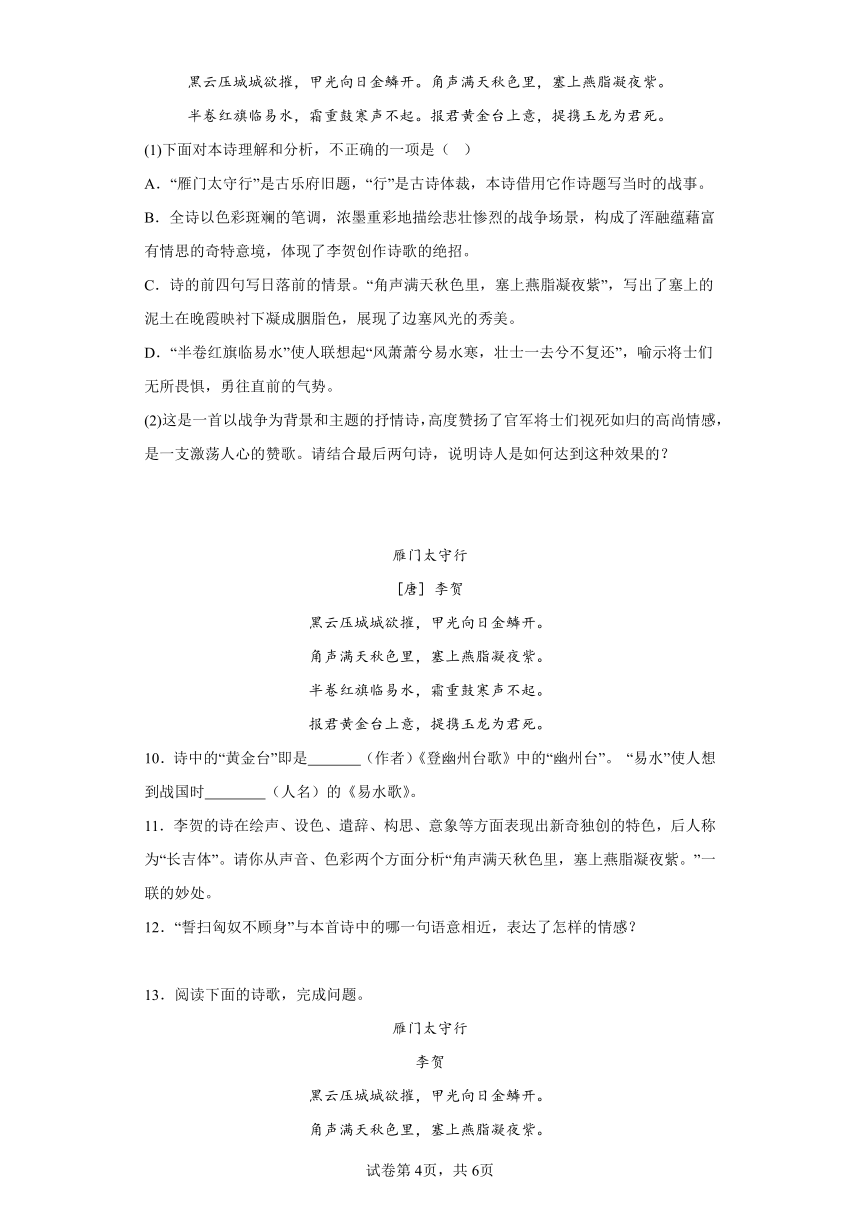

9.阅读回答问题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

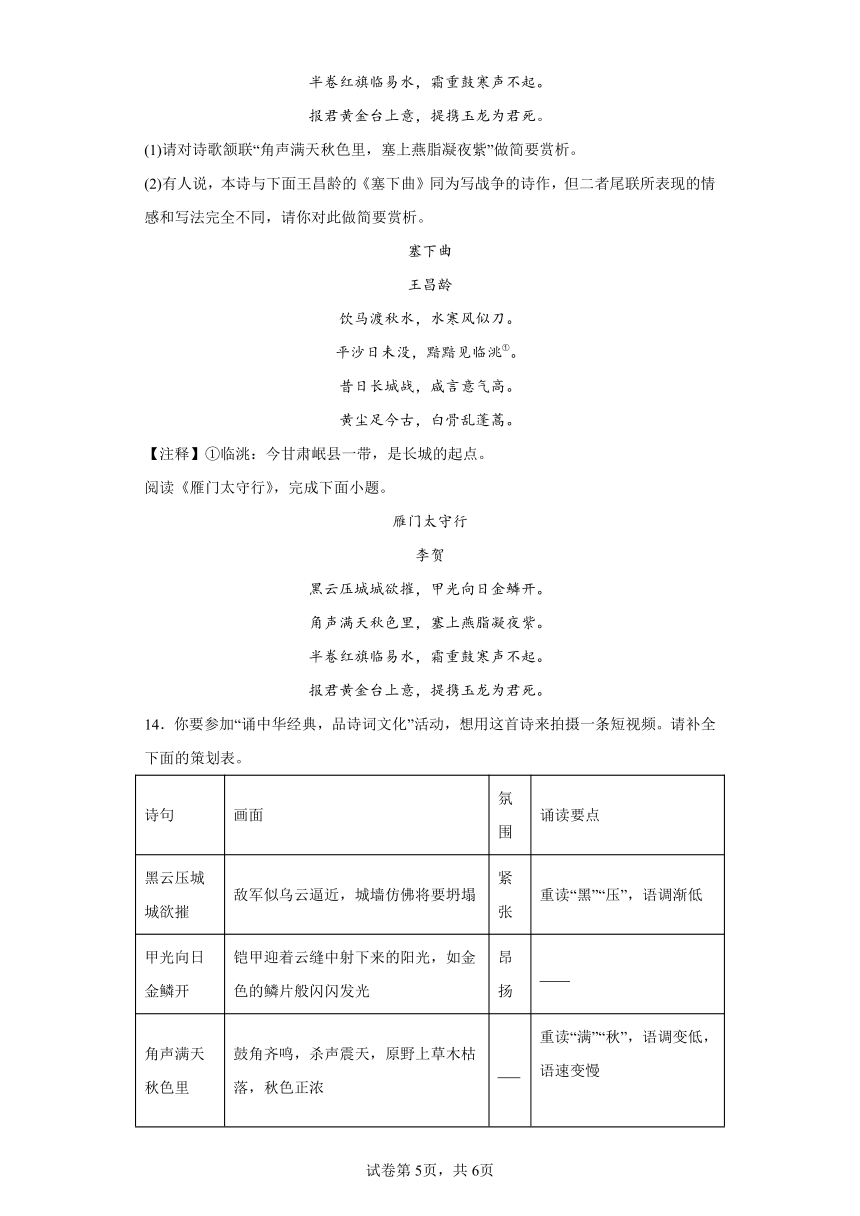

(1)下面对本诗理解和分析,不正确的一项是( )

A.“雁门太守行”是古乐府旧题,“行”是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时的战事。

B.全诗以色彩斑斓的笔调,浓墨重彩地描绘悲壮惨烈的战争场景,构成了浑融蕴藉富有情思的奇特意境,体现了李贺创作诗歌的绝招。

C.诗的前四句写日落前的情景。“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,写出了塞上的泥土在晚霞映衬下凝成胭脂色,展现了边塞风光的秀美。

D.“半卷红旗临易水”使人联想起“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,喻示将士们无所畏惧,勇往直前的气势。

(2)这是一首以战争为背景和主题的抒情诗,高度赞扬了官军将士们视死如归的高尚情感,是一支激荡人心的赞歌。请结合最后两句诗,说明诗人是如何达到这种效果的?

雁门太守行

[唐] 李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

10.诗中的“黄金台”即是 (作者)《登幽州台歌》中的“幽州台”。 “易水”使人想到战国时 (人名)的《易水歌》。

11.李贺的诗在绘声、设色、遣辞、构思、意象等方面表现出新奇独创的特色,后人称为“长吉体”。请你从声音、色彩两个方面分析“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”一联的妙处。

12.“誓扫匈奴不顾身”与本首诗中的哪一句语意相近,表达了怎样的情感?

13.阅读下面的诗歌,完成问题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(1)请对诗歌颔联“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”做简要赏析。

(2)有人说,本诗与下面王昌龄的《塞下曲》同为写战争的诗作,但二者尾联所表现的情感和写法完全不同,请你对此做简要赏析。

塞下曲

王昌龄

饮马渡秋水,水寒风似刀。

平沙日未没,黯黯见临洮①。

昔日长城战,咸言意气高。

黄尘足今古,白骨乱蓬蒿。

【注释】①临洮:今甘肃岷县一带,是长城的起点。

阅读《雁门太守行》,完成下面小题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

14.你要参加“诵中华经典,品诗词文化”活动,想用这首诗来拍摄一条短视频。请补全下面的策划表。

诗句 画面 氛围 诵读要点

黑云压城城欲摧 敌军似乌云逼近,城墙仿佛将要坍塌 紧张 重读“黑”“压”,语调渐低

甲光向日金鳞开 铠甲迎着云缝中射下来的阳光,如金色的鳞片般闪闪发光 昂扬

角声满天秋色里 鼓角齐鸣,杀声震天,原野上草木枯落,秋色正浓 重读“满”“秋”,语调变低,语速变慢

塞上燕脂凝夜紫 暮色中,战场上浸透着鲜血的泥土如 般凝结在一起 惨烈 重读“凝”“紫”,语调更低,语速更慢

15.这首诗中的“黄金台”和下面陈子昂《登幽州台歌》中的“幽州台”都指的是战国时期燕昭王所筑的招贤台。请分别谈谈两位诗人借此台表达了怎样的情思。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.(1)C

(2)示例:敌军的力量象黑云压迫过来,城似乎要被压跨了。忽然,太阳光投射在战士鱼鳞般的铠甲上金光闪闪。

【详解】(1)本题考查诗句赏析。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是:为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出了将士誓死报效国家的决心;

故选C。

(2)本题考查画面描绘。根据诗意,发挥想象,描绘画面即可。

“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”意思是:敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙,战士们的铠甲在阳光照射下金光闪烁。

示例:黑云翻滚之下,凶猛的敌军向我孤城扑来,大有城倾郭摧之势;然而,我方将士泰然不惧,整装披甲;在日光照射下,金甲闪金光,气宇轩昂,正准备出击。

2.A

【详解】A.“黑云压城城欲推,甲光向日金鳞开”意思是:敌军似乌云压进,危城似乎要被摧垮;阳光照射在鱼鳞一般的铠甲上,金光闪闪。这两句诗运用了比喻和夸张的修辞方法,突出了敌军来势凶猛,情势危急,渲染了紧张气氛;从这两句诗中,看不出城中守军人数的多少;本项表述有误;

故选A。

3.B

【详解】考查诗歌赏析。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”从听觉、视觉两个方面侧面写战争,给人以悲壮之感。故选B。

4.B

【详解】本题考查诗歌赏析。注意通读全诗,理解诗意,体会诗歌所表达的作者的思想感情,并结合诗句体会诗歌的表现手法。

B.三、四句分别从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来;那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。选项中“边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机”有误;

故选B。

5.C 6.赞扬了将士们为维护国家统一而视死如归的英雄气概,也表达了诗人立志报国的决心。

【解析】5.本题考查诗文鉴赏。

C.有误。“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意思是:号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。根据“角声”“凝夜紫”可知,三、四句分别从听觉与视觉两方面铺写阴寒惨切的战地氛围;

故选C。

6.本题考查作者情感。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是:为报答国君招纳重用贤才的诚意,挥舞着利剑甘愿为君王血战到死!“黄金台”相传战国燕昭王所筑。《战国策·燕策》载燕昭王求士,筑高台,置黄金于其上,广招天下人才。后用来指招揽贤士的地方。尾联借用典故,表达了将士们不畏生死,面对战争毫不畏缩,将士们愿意为了国家统一,将生死置之度外(誓死报效国家)的英雄气概,同时表达了诗人勇往直前,愿以死报国(立志报国)的决心。

7.B 8.李贺的《雁门太守行》像西方油画,如“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,深蓝的夜色加上殷红鲜血的逐渐凝固,最后凝成了紫色的夜,如同一幅大战之后的战场油画,构成了奇特的意境。(结合其他例句分析合理也可)

【解析】7.本题考查理解古诗的内容。

B.“塞上燕脂凝夜紫”的意思是:边塞上胭脂般鲜红的血迹透过夜雾凝结在大地上,呈现出一片紫色。这句以黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面。因此“塞上在晚霞映衬下凝成胭脂色的的秀美风光”表述错误;

故选B。

8.本题考查对诗歌画面和内容的理解。

李贺的《雁门太守行》像西方油画,例如“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;我军严待以来,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。黑云、金鳞运用新奇浓重的色彩,使画面对比鲜明,正如西方油画,浓墨重彩,写出了敌军压境的危急形势和守军将士严阵以待的英雄气概。

9.(1)C

(2)示例:用典。最后两句用战国时期燕昭王筑黄金台招贤天下贤士的典故,称颂了将士们誓死杀敌,报效朝廷的决心,表达了他们舍身报国的豪情。

【详解】(1)本题考查理解诗歌。

C.有误,“燕脂”“夜紫”形容战场血迹,表现了战争的悲壮和惨烈,并不是展现了边塞风光的秀美。

故选C。

(2)本题考查赏析诗句。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是只为报答君王恩遇,手携宝剑,视死如归。“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

10. 陈子昂 荆轲 11.声音方面:角声满天呜呜,本就悲凉,角声满天,表明战争激烈规模很大;又是在满目萧瑟的秋天里回荡,更加雄浑壮烈。

色彩方面:“塞上燕脂凝夜紫”从颜色来烘托战争的惨烈和残酷。战场之上鲜血遍染,在暮霭凝聚下呈现出暗紫色。 12.“提携玉龙为君死”,表现了守边将士浴血奋战、报效国家、视死如归的决心和英雄气概。

【解析】10.本题考查文学常识。陈子昂的《登幽州台歌》中,“黄金台”与“幽州台”同指战国燕昭王所建招贤台,诗中“易水”一词,出自《史记。刺客列传》“荆轲刺秦王”的故事。公元前227年,荆轲带燕督亢地图和樊於期首级,前往秦国刺杀秦王嬴政。临行前,燕太子丹等人在易水边为荆轲送行,场面十分悲壮。好友高渐离击筑,荆轲和着拍节唱道:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,这是荆轲在告别时所吟唱的诗句。

11.本题考查诗句赏析。“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”这句诗运用夸张的修辞手法,从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。“角声”是听觉描写,时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来。显然,一惊心动魄的战斗正在进行。“角声满天”勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。“燕脂凝夜紫”是视觉描写,鏖战从白天进行到夜晚,晚霞映照着战场,那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。

12.本题考查比较阅读的能力。“誓扫匈奴不顾身”意思是唐军将士誓死横扫匈奴奋不顾身,表现了将士们的爱国热情;“黄金台”是用典故,“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”,这句话的意思是:为了报答国君的赏赐和厚爱,手执宝剑甘愿为国血战到死!黄金台是战国时燕昭王在易水东修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。故应答“提携玉龙为君死”。

13.(1)这两句诗分别从听觉和视觉两个角度进行了描写。“角声满天”从听觉的角度勾勒出战争的规模之大,渲染出悲凉的气氛;“燕脂”“凝夜紫”则从视觉的角度写出了战场上鲜血遍染,在夜色下呈现出暗紫色的惨象,衬托了战争的悲壮惨烈。

(2)《雁门太守行》这首诗的尾联运用了“燕昭王修筑黄金台以招揽天下贤士”的典故,表现出将士们誓死报国的决心;《塞下曲》这首诗的尾联则通过描写“白骨遍野”的惨象来与前面的“咸言意气高”形成鲜明的对比,表现出诗人对战争的厌恶之情。

【详解】(1)本题考查诗句赏析。

“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意为:号角的声音在秋色里响彻天空,塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。这句诗运用夸张的修辞手法,从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。“角声”是听觉描写,时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来。显然,一场惊心动魄的战斗正在进行。“角声满天”勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。“燕脂凝夜紫”是视觉描写,鏖战从白天进行到夜晚,晚霞映照着战场,那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。

(2)本题考查理解诗歌情感。

《雁门太守行》的尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意为:为报答国君招纳重用贤才的诚意,挥舞着利剑甘愿为君王血战到死!

“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗中引用这个典故,表达诗人渴望遇到重视人才的明君,暗含诗人怀才不遇、壮志难酬的苦闷心情。结合诗句“提携玉龙为君死”,写出将士们报效朝廷的决心。

《塞下曲》的尾联“黄尘足今古,白骨乱蓬蒿。”意思是自古以来这里黄尘迷漫,遍地白骨零乱夹着野草。

从“白骨”等词语,可以看出战争的残酷,表现了诗人对战争的痛恨,故诗歌蕴含着对统治者穷兵黩武的反对。

14. 示例:重读“金”“开”,语调渐高 悲壮 紫色的胭(燕)脂 15.示例:李贺借此台表达了一种感念知遇之恩、忘身报国的激情,陈子昂借此台表达了一种生不逢时、怀才不遇的悲思。

【解析】14.本题考查语句理解及朗读。

①处:“甲光向日金鳞开”意思是:我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。当时,敌军到来,那气势如同天空布满“黑云”,凸显敌人来势凶猛,再以“压”这个动词来加强此种势态;“金鳞”展现出守城将士雄姿英发,我方军容整肃,军威雄伟,有临危不惊的气概;“开”字更加凸显战士们将一往无前,奋勇杀敌;应重读“金”“开”,语调渐高,以凸显其气势。

②处:“角声满天秋色里”重读“满”“秋”,语调变低,语速变慢,写鼓角齐鸣,杀声震天,原野上草木枯落,秋色正浓。秋天是凄凉肃杀的的,加之战斗即将开始,营造了悲壮的气氛。

③处:“塞上燕脂凝夜紫”意思是:边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。将混着将士们鲜血的泥土比作紫色的胭(燕)脂;据此可填“紫色的胭(燕)脂”。

15.本题考查对比阅读。

①《雁门太守行》用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,全诗意境苍凉,格调悲壮;尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是:为报答国君招纳重用贤才的诚意,挥舞着利剑甘愿为君王血战到死!“黄金台”相传战国燕昭王所筑。《战国策·燕策》载燕昭王求士,筑高台,置黄金于其上,广招天下人才。后用来指招揽贤士的地方。尾联借用典故,表达了将士们不畏生死,面对战争毫不畏缩,将士们愿意为了国家统一,将生死置之度外(誓死报效国家)的英雄气概,同时表达了诗人勇往直前,愿以死报国(立志报国)的决心。

②《登幽州台歌》写登临幽州台的所思;“念天地之悠悠,独怆然而涕下(想到只有那苍茫天地悠悠无限,自己止不住满怀悲伤热泪纷纷)”,写出在广阔无垠的时空背景中,诗人的无限感慨,深刻地揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇,表达了他们在理想破灭时孤寂郁闷的心情,表达生不逢时、怀才不遇的悲思。

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

1.阅读下面这首诗,按要求回答问题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(1)在诗词大会上,有道文字线索题的答案是“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”。在比赛中,主持人已经给出了两条线索:这首诗的作者是唐代著名诗人,27岁匆匆离世,被后人称为“诗鬼”;这首诗色彩鲜明,展现了一场激烈、悲壮的战争。请你从下面的线索中再选择一条,让答题者最终锁定答案( )

A.这句诗写出了诗人恬淡、闲适的心情。

B.这句诗从听觉、视觉的角度烘托了诗人壮怀激烈的爱国主义情感。

C.这句诗运用了燕昭王黄金台上招揽天下贤士的典故。

D.这句诗表达了诗人忧国伤时、思家悲己的思想感情。

(2)本诗中诗人运用了多个表现色彩的词语,描绘了特别的画面。请发挥想象,用自己的话描绘首联所呈现的画面。

2.选出对下面这首诗赏析有误的一项( )

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死!

A.“黑云压城城欲推,甲光向日金鳞开。”这两句运用了比喻的修辞方法,写出了敌军攻城的气势之大,来势之猛,也突出城中守军人数众多。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”这两句诗写了战场上的声音、色彩,从侧面写出了战争的惨烈。

C.用“半卷”来写“红旗”的状态,用“不起”来说“鼓”的声音,再配上“易水”这一地点,使诗中悲壮的气氛更浓了。

D.最后两句运用典故,写出将士誓死报效国家的决心,含蓄地点出了诗作的主旨。

3.下列分析不恰当的一项是( )

雁门太守行

唐李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

A.诗人运用了“黑”“金”“燕脂”“紫”“红”等浓重色彩,烘托凝重而惨烈的战斗气氛,以色彩斑斓的战争风云,构成了悲壮、奇特的意境。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,从视觉和听觉的角度正面描写战争的规模。

C.“临易水”表达出将士们悲壮激烈的豪情;“霜重”点明天冷霜重,通过自然条件的不利暗示战争形势的严峻。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”运用典故,写出了将士们边城苦战,怀抱为国捐躯的壮志,誓死报效国家的决心。

4.选出下列对李贺的《雁门太守行》赏析有误的一项( )

雁门太守行

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

A.这是一首以战争为背景的抒情诗。首句一个“压”字,写敌军人马众多,来势凶猛,而次句则写出守军披坚执锐、严阵以待。

B.三、四两句分别从听觉和视觉两方面铺写战地气氛。时值深秋,但在“角声满天”中,边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机。

C.后四句写战场上夜寒霜重,将士们面临困难,却满怀壮志豪情,引用燕昭王的典故,含蓄地抒发了将士们杀敌报国的心愿。

D.这首诗准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,用词色彩秾艳,既新颖,又显得很妥帖。

阅读下面诗歌,回答下面小题。

雁门太守行

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

5.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“雁门太守行”是乐府曲名,“行”是一种诗歌体裁。

B.一、二句描绘了白天敌军云集而来,官军戒备森严的画面。

C.三、四句分别从视觉与听觉两方面铺写阴寒惨切的战地氛围。

D.整首诗工于设色、巧用修辞,是一首以战争为背景和主题的抒情诗。

6.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”两句表达了诗人怎样的思想感情?

阅读下面的古诗,完成各题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

7.下面对诗歌理解分析不正确的一项是( )

A.作者借古乐府曲名“雁门太守行”为诗题,描写了边塞战争的场景。

B.“塞上燕脂凝夜紫”描绘了塞上在晚霞映衬下凝成胭脂色的的秀美风光。

C.“半卷红旗临易水”写出了将士“壮士一去兮不复还”的以死报国豪情。

D.全诗表现了戍边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概和作者立志报国的决心。

8.从绘画角度看,西方油画擅用丰富厚重的色彩描绘画面,中国写意画则用简练的笔法表现意境。你认为《雁门太守行》像油画还是写意画,结合具体诗句做简要分析。

9.阅读回答问题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(1)下面对本诗理解和分析,不正确的一项是( )

A.“雁门太守行”是古乐府旧题,“行”是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时的战事。

B.全诗以色彩斑斓的笔调,浓墨重彩地描绘悲壮惨烈的战争场景,构成了浑融蕴藉富有情思的奇特意境,体现了李贺创作诗歌的绝招。

C.诗的前四句写日落前的情景。“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,写出了塞上的泥土在晚霞映衬下凝成胭脂色,展现了边塞风光的秀美。

D.“半卷红旗临易水”使人联想起“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,喻示将士们无所畏惧,勇往直前的气势。

(2)这是一首以战争为背景和主题的抒情诗,高度赞扬了官军将士们视死如归的高尚情感,是一支激荡人心的赞歌。请结合最后两句诗,说明诗人是如何达到这种效果的?

雁门太守行

[唐] 李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

10.诗中的“黄金台”即是 (作者)《登幽州台歌》中的“幽州台”。 “易水”使人想到战国时 (人名)的《易水歌》。

11.李贺的诗在绘声、设色、遣辞、构思、意象等方面表现出新奇独创的特色,后人称为“长吉体”。请你从声音、色彩两个方面分析“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”一联的妙处。

12.“誓扫匈奴不顾身”与本首诗中的哪一句语意相近,表达了怎样的情感?

13.阅读下面的诗歌,完成问题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(1)请对诗歌颔联“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”做简要赏析。

(2)有人说,本诗与下面王昌龄的《塞下曲》同为写战争的诗作,但二者尾联所表现的情感和写法完全不同,请你对此做简要赏析。

塞下曲

王昌龄

饮马渡秋水,水寒风似刀。

平沙日未没,黯黯见临洮①。

昔日长城战,咸言意气高。

黄尘足今古,白骨乱蓬蒿。

【注释】①临洮:今甘肃岷县一带,是长城的起点。

阅读《雁门太守行》,完成下面小题。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

14.你要参加“诵中华经典,品诗词文化”活动,想用这首诗来拍摄一条短视频。请补全下面的策划表。

诗句 画面 氛围 诵读要点

黑云压城城欲摧 敌军似乌云逼近,城墙仿佛将要坍塌 紧张 重读“黑”“压”,语调渐低

甲光向日金鳞开 铠甲迎着云缝中射下来的阳光,如金色的鳞片般闪闪发光 昂扬

角声满天秋色里 鼓角齐鸣,杀声震天,原野上草木枯落,秋色正浓 重读“满”“秋”,语调变低,语速变慢

塞上燕脂凝夜紫 暮色中,战场上浸透着鲜血的泥土如 般凝结在一起 惨烈 重读“凝”“紫”,语调更低,语速更慢

15.这首诗中的“黄金台”和下面陈子昂《登幽州台歌》中的“幽州台”都指的是战国时期燕昭王所筑的招贤台。请分别谈谈两位诗人借此台表达了怎样的情思。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.(1)C

(2)示例:敌军的力量象黑云压迫过来,城似乎要被压跨了。忽然,太阳光投射在战士鱼鳞般的铠甲上金光闪闪。

【详解】(1)本题考查诗句赏析。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是:为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出了将士誓死报效国家的决心;

故选C。

(2)本题考查画面描绘。根据诗意,发挥想象,描绘画面即可。

“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”意思是:敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙,战士们的铠甲在阳光照射下金光闪烁。

示例:黑云翻滚之下,凶猛的敌军向我孤城扑来,大有城倾郭摧之势;然而,我方将士泰然不惧,整装披甲;在日光照射下,金甲闪金光,气宇轩昂,正准备出击。

2.A

【详解】A.“黑云压城城欲推,甲光向日金鳞开”意思是:敌军似乌云压进,危城似乎要被摧垮;阳光照射在鱼鳞一般的铠甲上,金光闪闪。这两句诗运用了比喻和夸张的修辞方法,突出了敌军来势凶猛,情势危急,渲染了紧张气氛;从这两句诗中,看不出城中守军人数的多少;本项表述有误;

故选A。

3.B

【详解】考查诗歌赏析。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”从听觉、视觉两个方面侧面写战争,给人以悲壮之感。故选B。

4.B

【详解】本题考查诗歌赏析。注意通读全诗,理解诗意,体会诗歌所表达的作者的思想感情,并结合诗句体会诗歌的表现手法。

B.三、四句分别从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来;那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。选项中“边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机”有误;

故选B。

5.C 6.赞扬了将士们为维护国家统一而视死如归的英雄气概,也表达了诗人立志报国的决心。

【解析】5.本题考查诗文鉴赏。

C.有误。“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意思是:号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。根据“角声”“凝夜紫”可知,三、四句分别从听觉与视觉两方面铺写阴寒惨切的战地氛围;

故选C。

6.本题考查作者情感。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是:为报答国君招纳重用贤才的诚意,挥舞着利剑甘愿为君王血战到死!“黄金台”相传战国燕昭王所筑。《战国策·燕策》载燕昭王求士,筑高台,置黄金于其上,广招天下人才。后用来指招揽贤士的地方。尾联借用典故,表达了将士们不畏生死,面对战争毫不畏缩,将士们愿意为了国家统一,将生死置之度外(誓死报效国家)的英雄气概,同时表达了诗人勇往直前,愿以死报国(立志报国)的决心。

7.B 8.李贺的《雁门太守行》像西方油画,如“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,深蓝的夜色加上殷红鲜血的逐渐凝固,最后凝成了紫色的夜,如同一幅大战之后的战场油画,构成了奇特的意境。(结合其他例句分析合理也可)

【解析】7.本题考查理解古诗的内容。

B.“塞上燕脂凝夜紫”的意思是:边塞上胭脂般鲜红的血迹透过夜雾凝结在大地上,呈现出一片紫色。这句以黯然凝重的氛围,衬托出战地的悲壮场面。因此“塞上在晚霞映衬下凝成胭脂色的的秀美风光”表述错误;

故选B。

8.本题考查对诗歌画面和内容的理解。

李贺的《雁门太守行》像西方油画,例如“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,敌兵滚滚而来,犹如黑云翻卷,想要摧倒城墙;我军严待以来,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。黑云、金鳞运用新奇浓重的色彩,使画面对比鲜明,正如西方油画,浓墨重彩,写出了敌军压境的危急形势和守军将士严阵以待的英雄气概。

9.(1)C

(2)示例:用典。最后两句用战国时期燕昭王筑黄金台招贤天下贤士的典故,称颂了将士们誓死杀敌,报效朝廷的决心,表达了他们舍身报国的豪情。

【详解】(1)本题考查理解诗歌。

C.有误,“燕脂”“夜紫”形容战场血迹,表现了战争的悲壮和惨烈,并不是展现了边塞风光的秀美。

故选C。

(2)本题考查赏析诗句。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是只为报答君王恩遇,手携宝剑,视死如归。“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。

10. 陈子昂 荆轲 11.声音方面:角声满天呜呜,本就悲凉,角声满天,表明战争激烈规模很大;又是在满目萧瑟的秋天里回荡,更加雄浑壮烈。

色彩方面:“塞上燕脂凝夜紫”从颜色来烘托战争的惨烈和残酷。战场之上鲜血遍染,在暮霭凝聚下呈现出暗紫色。 12.“提携玉龙为君死”,表现了守边将士浴血奋战、报效国家、视死如归的决心和英雄气概。

【解析】10.本题考查文学常识。陈子昂的《登幽州台歌》中,“黄金台”与“幽州台”同指战国燕昭王所建招贤台,诗中“易水”一词,出自《史记。刺客列传》“荆轲刺秦王”的故事。公元前227年,荆轲带燕督亢地图和樊於期首级,前往秦国刺杀秦王嬴政。临行前,燕太子丹等人在易水边为荆轲送行,场面十分悲壮。好友高渐离击筑,荆轲和着拍节唱道:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,这是荆轲在告别时所吟唱的诗句。

11.本题考查诗句赏析。“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”这句诗运用夸张的修辞手法,从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。“角声”是听觉描写,时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来。显然,一惊心动魄的战斗正在进行。“角声满天”勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。“燕脂凝夜紫”是视觉描写,鏖战从白天进行到夜晚,晚霞映照着战场,那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。

12.本题考查比较阅读的能力。“誓扫匈奴不顾身”意思是唐军将士誓死横扫匈奴奋不顾身,表现了将士们的爱国热情;“黄金台”是用典故,“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”,这句话的意思是:为了报答国君的赏赐和厚爱,手执宝剑甘愿为国血战到死!黄金台是战国时燕昭王在易水东修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗人引用这个故事,写出将士们报效朝廷的决心。故应答“提携玉龙为君死”。

13.(1)这两句诗分别从听觉和视觉两个角度进行了描写。“角声满天”从听觉的角度勾勒出战争的规模之大,渲染出悲凉的气氛;“燕脂”“凝夜紫”则从视觉的角度写出了战场上鲜血遍染,在夜色下呈现出暗紫色的惨象,衬托了战争的悲壮惨烈。

(2)《雁门太守行》这首诗的尾联运用了“燕昭王修筑黄金台以招揽天下贤士”的典故,表现出将士们誓死报国的决心;《塞下曲》这首诗的尾联则通过描写“白骨遍野”的惨象来与前面的“咸言意气高”形成鲜明的对比,表现出诗人对战争的厌恶之情。

【详解】(1)本题考查诗句赏析。

“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意为:号角的声音在秋色里响彻天空,塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。这句诗运用夸张的修辞手法,从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。“角声”是听觉描写,时值深秋,万木摇落,在一片死寂之中,那角声呜呜咽咽地鸣响起来。显然,一场惊心动魄的战斗正在进行。“角声满天”勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。“燕脂凝夜紫”是视觉描写,鏖战从白天进行到夜晚,晚霞映照着战场,那大块大块的胭脂般鲜红的血迹,透过夜雾凝结在大地上呈现出一片紫色。

(2)本题考查理解诗歌情感。

《雁门太守行》的尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意为:为报答国君招纳重用贤才的诚意,挥舞着利剑甘愿为君王血战到死!

“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。诗中引用这个典故,表达诗人渴望遇到重视人才的明君,暗含诗人怀才不遇、壮志难酬的苦闷心情。结合诗句“提携玉龙为君死”,写出将士们报效朝廷的决心。

《塞下曲》的尾联“黄尘足今古,白骨乱蓬蒿。”意思是自古以来这里黄尘迷漫,遍地白骨零乱夹着野草。

从“白骨”等词语,可以看出战争的残酷,表现了诗人对战争的痛恨,故诗歌蕴含着对统治者穷兵黩武的反对。

14. 示例:重读“金”“开”,语调渐高 悲壮 紫色的胭(燕)脂 15.示例:李贺借此台表达了一种感念知遇之恩、忘身报国的激情,陈子昂借此台表达了一种生不逢时、怀才不遇的悲思。

【解析】14.本题考查语句理解及朗读。

①处:“甲光向日金鳞开”意思是:我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。当时,敌军到来,那气势如同天空布满“黑云”,凸显敌人来势凶猛,再以“压”这个动词来加强此种势态;“金鳞”展现出守城将士雄姿英发,我方军容整肃,军威雄伟,有临危不惊的气概;“开”字更加凸显战士们将一往无前,奋勇杀敌;应重读“金”“开”,语调渐高,以凸显其气势。

②处:“角声满天秋色里”重读“满”“秋”,语调变低,语速变慢,写鼓角齐鸣,杀声震天,原野上草木枯落,秋色正浓。秋天是凄凉肃杀的的,加之战斗即将开始,营造了悲壮的气氛。

③处:“塞上燕脂凝夜紫”意思是:边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。将混着将士们鲜血的泥土比作紫色的胭(燕)脂;据此可填“紫色的胭(燕)脂”。

15.本题考查对比阅读。

①《雁门太守行》用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮惨烈的战斗场面,全诗意境苍凉,格调悲壮;尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”意思是:为报答国君招纳重用贤才的诚意,挥舞着利剑甘愿为君王血战到死!“黄金台”相传战国燕昭王所筑。《战国策·燕策》载燕昭王求士,筑高台,置黄金于其上,广招天下人才。后用来指招揽贤士的地方。尾联借用典故,表达了将士们不畏生死,面对战争毫不畏缩,将士们愿意为了国家统一,将生死置之度外(誓死报效国家)的英雄气概,同时表达了诗人勇往直前,愿以死报国(立志报国)的决心。

②《登幽州台歌》写登临幽州台的所思;“念天地之悠悠,独怆然而涕下(想到只有那苍茫天地悠悠无限,自己止不住满怀悲伤热泪纷纷)”,写出在广阔无垠的时空背景中,诗人的无限感慨,深刻地揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇,表达了他们在理想破灭时孤寂郁闷的心情,表达生不逢时、怀才不遇的悲思。

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

同课章节目录