中考语文一轮复习:文言文复习一《诫子书》《孙权劝学》《送东阳马生序》(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考语文一轮复习:文言文复习一《诫子书》《孙权劝学》《送东阳马生序》(共50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 288.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 07:05:34 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

2024届初三语文一轮复习之文言文专题

文言文复习(1)

各位同学,今天开始,正式进入文言文专题的复习,在复习之前,要明确以下内容:

一、课标要求:

《语文课程标准》对第四学段(7-9年级)文言文的要求:“阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累,感悟和运用,提高自己的欣赏品位。”

各位同学,今天开始,正式进入文言文专题的复习,在复习之前,要明确以下内容:

二、常见问题:

1.重点实词在具体语言环境中的含义把握不准。例如:“顾野有麦场”一句中的“顾”解释为“往旁边看”而不只是“看”。针对这一现象,复习时应认真理解常见实词在课文具体语句中的用法,特别要注意一词多义、通假字、古今异义的现象,并做专项整理归类。

2.虚词的使用规律和意义没有较好地掌握,就会影响对文言短语、句子的正确理解,进而影响整篇文言文的阅读。在复习时要熟练掌握常见虚词的意义和用法。

3.对文言文中核心句、文眼句以及含有语法现象的文言语句的翻译不到位。在复习中对文言句子翻译要在充分理解文言实词、虚词、句式的基础上进行,并且要掌握文言朗读中的断句停顿,能分析文言句式的特殊相信,从而领会句子的含义及表达的感情。

各位同学,今天开始,正式进入文言文专题的复习,在复习之前,要明确以下内容:

三、如何解决:

多读!多记!多背!

文言文在中考中分值大,占比高,每年必考!文言文板块偷懒不得,唯有勤奋刻苦,才能夯基提能,培养语感,最终在考试中游刃有余!

文言文复习(一)劝勉类

复习篇目:《诫子书》(七上P81页)★《孙权劝学》(七下P22页)★《送东阳马生序》(九下P54页)

学习目标:

1、掌握重点词语及语句翻译,理解断句方法,把握文言规律;

2、根据文体特点理解文章主旨,分析人物形象,并掌握劝勉方法和目的。

诫子书

诸葛亮

一、预复习检查

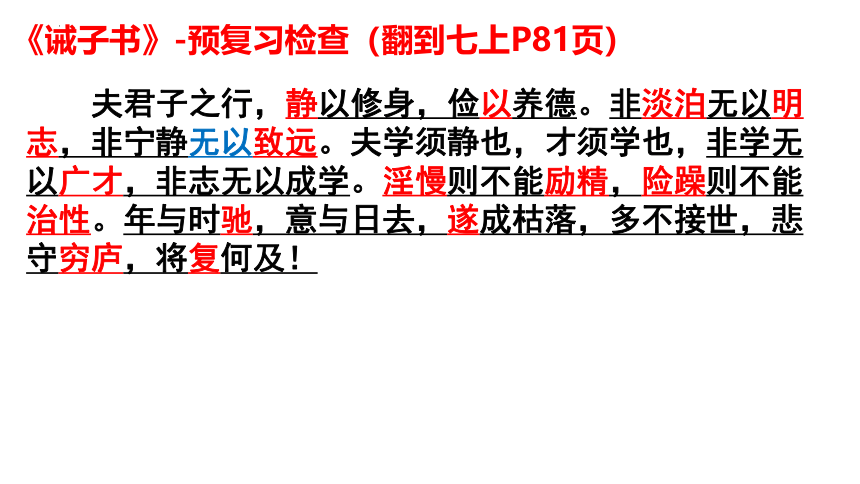

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

《诫子书》-预复习检查(翻到七上P81页)

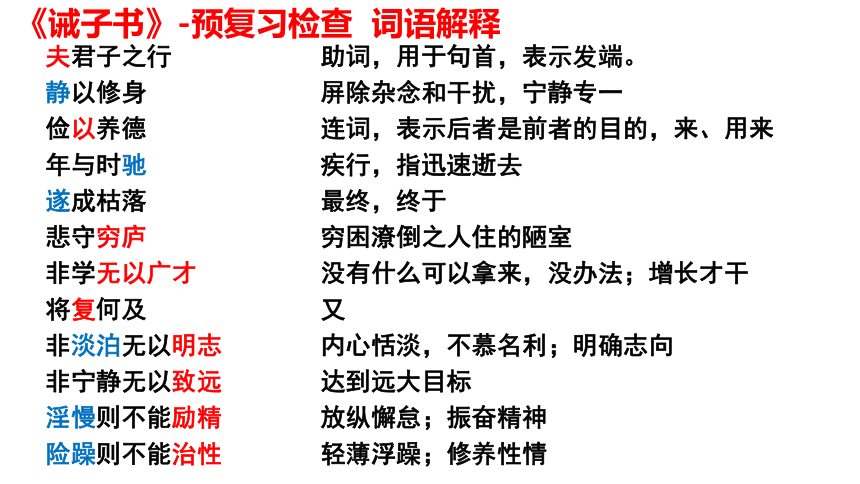

《诫子书》-预复习检查 词语解释

夫君子之行

静以修身

俭以养德

年与时驰

遂成枯落

悲守穷庐

非学无以广才

将复何及

非淡泊无以明志

非宁静无以致远

淫慢则不能励精

险躁则不能治性

助词,用于句首,表示发端。

屏除杂念和干扰,宁静专一

连词,表示后者是前者的目的,来、用来

疾行,指迅速逝去

最终,终于

穷困潦倒之人住的陋室

没有什么可以拿来,没办法;增长才干

又

内心恬淡,不慕名利;明确志向

达到远大目标

放纵懈怠;振奋精神

轻薄浮躁;修养性情

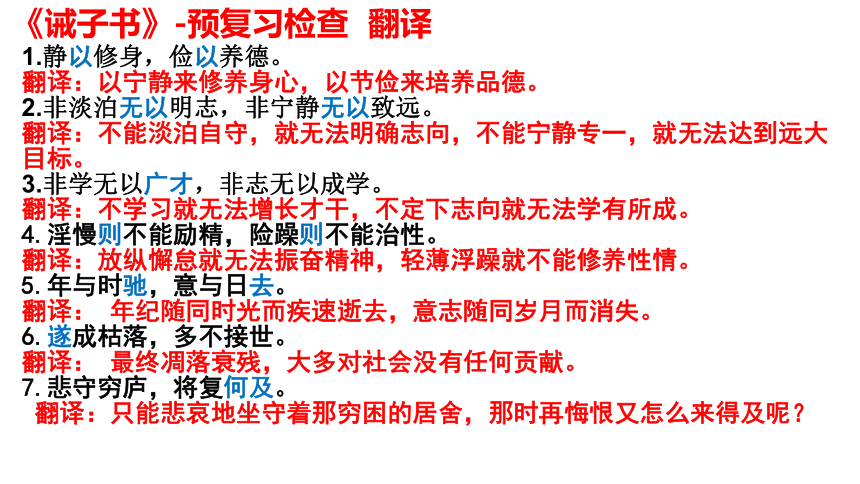

《诫子书》-预复习检查 翻译

1.静以修身,俭以养德。

翻译:以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

2.非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

翻译:不能淡泊自守,就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。

3.非学无以广才,非志无以成学。

翻译:不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。

4.淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

翻译:放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

5.年与时驰,意与日去。

翻译: 年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失。

6.遂成枯落,多不接世。

翻译: 最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献。

7.悲守穷庐,将复何及。

翻译:只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,那时再悔恨又怎么来得及呢?

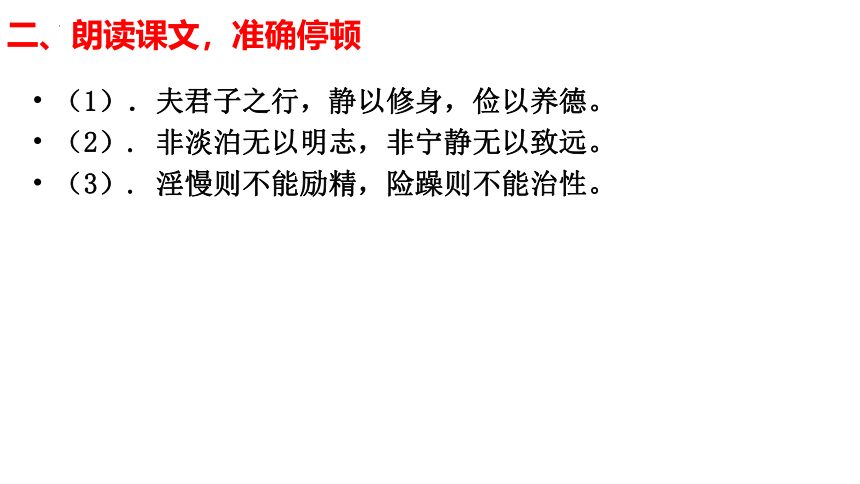

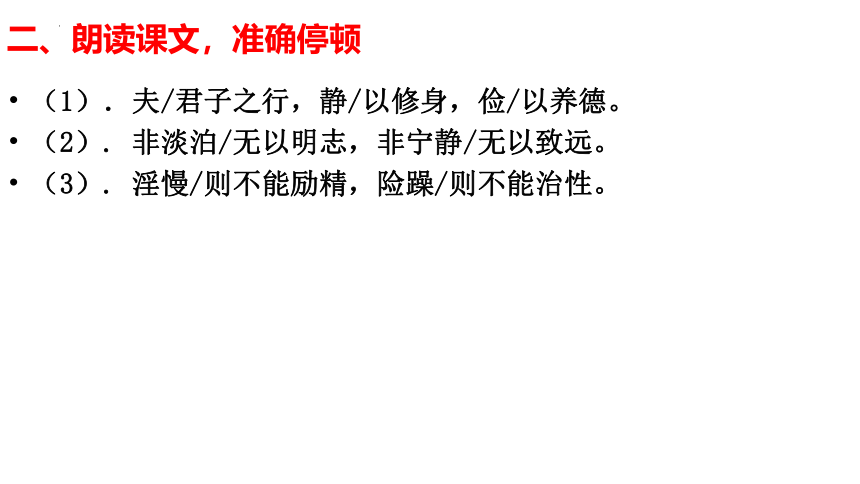

二、朗读课文,准确停顿

(1).夫君子之行,静以修身,俭以养德。

(2). 非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

(3). 淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

二、朗读课文,准确停顿

(1).夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。

(2). 非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。

(3). 淫慢/则不能励精,险躁/则不能治性。

目标:

主要关注:1.“静”的理解

2. 成材必须具备的条件及他们之间的关系

3. “志”与“学”的关系

4. 本文是怎样一步一步来告诉孩子修身治学的道理

三、品味文本 深化理解

瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。

——诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

“静”字在文中多次反复出现,结合语句,说说你对“静”的理解。

“静”指的是排除杂念干扰,安宁专一的精神状态。

静是修身养德的基础。人们内心世界始终保持宁静,不会为贪图物质享受而分神劳力。

静是学习的前提。静指的是屏除一切杂念和干扰而安宁专一的精神状态。在这种状态下,可以心无旁骛地学习,可以静静地沉思,可以安静地反思自己的作为。

静是明志的根本。要做到静,就必须屏除名利的束缚和干扰,即“淡泊”。宁静、淡泊才能使志向坚定、明确,最终致远。

作者抓住一个“静”字,围绕学习告诫儿子要成才必须具备哪几个条件?这几个条件之间有什么关系?

(1)成才要具备三个条件:第一个条件是立志:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”“非学无以广才,非志无以成学”;第二个条件是学习:“夫学须静也,才须学也”;第三个条件是惜时:“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”

(2)三者关系:诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者是相互联系的,缺一不可的。志是成才的前提和基础,志向的培养又必须砥砺品德。

联系上下文,说说你对文中“志”与“学”的关系的理解。

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”“非志无以成学”。

一方面要靠淡泊、宁静以“明志”,时时将“志”放在眼前,不断砥砺;

一方面要强调无“志”则不足以“成学”,意味着没有志向,则学无目标,必然学习庞杂,不能专一。

本文是怎样一步一步来告诉孩子修身治学的道理

先开宗明义,提出修身养德的要求,并指出修身养德的具体途径“静”“俭”。

再正反论述,明确“静”与“学”“才”“志”之间关系;

最后,反复叮咛要惜时有为。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪! 但当涉猎,见往事耳。 卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

《孙权劝学》-预复习检查(翻到七下P22页)

《孙权劝学》-预复习检查 词语解释

权谓吕蒙曰

当涂掌事

蒙辞以军中多务

岂欲卿治经为博士邪

但当涉猎

见往事耳

蒙乃始就学

及鲁肃过寻阳

卿今者才略

即更刮目相待

大兄何见事之晚乎

对…说

当道,当权

推托;事务

专掌经学传授的学官

只,只是;粗略地阅读

了解

从事

等到

才干和谋略。

重新; 擦拭

知晓事情

《孙权劝学》-预复习检查 翻译

1.卿今当涂掌事,不可不学!

翻译:你现在当权管事了,不可不学习!

2.孤岂欲卿治经为博士邪!

翻译:我难道想要你研究儒家经典成为博士吗?

3.但当涉猎,见往事耳。

翻译:只应当粗略地阅读,了解以往的事情罢了。

4.蒙辞以军中多务。

翻译:吕蒙以军中事务多来推托。

5.卿今者才略,非复吴下阿蒙!

翻译:以你现在的才干、谋略来看,你不再是原来那个吴县阿蒙了!

6.士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

翻译:士别三日,就要重新另眼看待,兄长知道这件事怎么这么晚啊!

二、朗读课文,准确停顿

蒙辞以军中多务

及鲁肃过寻阳

非复吴下阿蒙

大兄何见事之晚乎

结友而别

二、朗读课文,准确停顿

蒙/辞以军中多务

及/鲁肃过寻阳

非复/吴下阿蒙

大兄/何见事之晚乎

结友/而别

目标:

主要关注:1.主要故事情节

2.劝学的原因及方法

3.人物形象

4.如何表现吕蒙进步的

三、品味文本 深化理解

据《三国志》“周瑜鲁肃吕蒙传”记载,此时吕蒙因战功卓著,“拜偏将军,领寻阳令”。大约就在周瑜早逝、鲁肃领兵之后,孙权考虑到东吴有些将军文韬武略根基不深,奉劝他们拨冗读书,提高军政素养。

三、品味文本 深化理解

朗读课文,简要概括这则故事的内容。

孙权劝学,吕蒙就学,鲁肃赞学。

说说孙权为什么要劝吕蒙学习,又是怎样说服吕蒙的?

答:(1)孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说,尤为重要。

(2)孙权劝说吕蒙,首先向吕蒙指出学习的必要性,“卿今当涂掌事,不可不学”。当吕蒙“以军中多务”相推辞时,孙权指出学习的目的和方法,而且现身说法,以“卿言多务,孰若孤 ”回应了吕蒙的推托,并用自己的体会强调学习的作用。最终,吕蒙无可推辞,“乃始就学”。

课文是怎样表现吕蒙学识进步的

答:课文主要是通过鲁肃与吕蒙对话和“结友”,侧面表现吕蒙学识进步的。鲁肃与吕蒙论议,惊叹吕蒙今昔的变化——“卿今者才略,非复吴下阿蒙”。吕蒙以当之无愧的坦然态度,正面表明自己确实学识进步很快、很大。鲁肃为之折服,与其“结友”。

鲁肃为什么与吕蒙“结友”

文章以“肃遂拜蒙母,结友而别”结尾。鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人志趣相投。这最后的一笔,是鲁肃“与蒙论议”的余韵,进一步从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。

孙权:君主风范、善于劝导、贤主爱才

吕蒙:善于学习

鲁肃:爱才知人

人物形象概括

送东阳马生序

宋濂

《送东阳马生序》-预复习检查(翻到九下P54页)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

今诸生学于太学,县官日有禀稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。余朝京师,生以乡人子谒余。撰长书以为贽,辞甚畅达。与之论辨,言和而色夷。自谓少时用心于学甚劳。是可谓善学者矣!其将归见其亲也,余故道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也;诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉!

《送东阳马生序》-预复习检查 词语解释

余幼时即嗜学

弗之怠

走送之

又患无硕师名人与游

尝趋百里外

门人弟子填其室

援疑质理

不敢出一言以复

俟其欣悦

同舍生皆被绮绣

无从致书以观

特别爱好

懈怠

跑

担心

快步走

挤满

引、提出;询问

辩解

等待

同“披”,穿着

没有办法;得到

《送东阳马生序》-预复习检查 词语解释

主人日再食

犹幸预君子之列

缀公卿之后

父母岁有裘葛之遗

以乡人子谒余

与之论辨

言和而色夷

诋我夸际遇之盛

盖余之勤且艰若此

假诸人而后见也

撰长书以为贽

供养,给……吃

参与

跟随

给予、赠送

拜见

同“辩”,辩驳

平和

诋毁、毁谤

大概

借

写;初次进见尊者时所持的礼物

《送东阳马生序》-预复习检查 翻译

1.每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

翻译:经常向有书的人家去借,亲手用笔抄写,计算着约定的日子按期归还。

2.故余虽愚,卒获有所闻。

翻译:所以我虽然愚笨,但终于能够有所收获。

3.既加冠,益慕圣贤之道。

翻译:成年以后,更加仰慕古代圣贤的学说。

4.媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。

翻译:服侍的人拿来热水给我洗手洗脚,用被子给我盖上,很久才暖和过来。

5.同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环。

翻译:跟我住在一起的同学,都穿着华丽的衣服,戴着红缨装饰成的缀着珠宝的帽子,在腰间佩戴白玉环。

《送东阳马生序》-预复习检查 翻译

6.以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

翻译:因为内心有值得快乐的事(指读书),就不觉得吃的穿的不如别人了。

7.四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

翻译:四海之内也错误地称道我的姓名,何况才能超过我的人呢!

8.其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉。

翻译:他们的学业如果有不精通的地方,德行如果有不成器的地方,不是天资低下,就是用心不如我专一罢了,哪里是别人的过失呢?

9.是可谓善学者矣。

翻译:这可以说是善于学习的了。

10.诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉!

翻译:诋毁我夸耀自己的际遇好而在同乡面前表示骄傲,是不理解我啊!

每假借于藏书之家

以是人多以书假余

从乡之先达执经叩问

卒获有所闻

四支僵劲不能动

不知口体之奉不若人也

二、朗读课文,准确停顿

每/假借/于藏书之家

以是/人多以书假余

从乡之先达/执经叩问

卒/获有所闻

四支/僵劲不能动

不知/口体之奉不若人也

二、朗读课文,准确停顿

目标:

主要关注:1.文章写作内容及目的

2.品析对比手法的表达效果

3.人物形象

4.启示

三、品味文本 深化理解

三、品味文本 深化理解

朗读课文,简要概括这则故事的内容。

宋濂用自己的求学经历,勉励马生勤奋读书。

“我”求学时困难有哪些?又是如何克服的?

①求书之难。这是由于“家贫”造成的困难。作者用借书、抄书的办法来克服。

②求师之难。作者用跑远路、拜名师、虚心求教的办法来克服。

③求学之难。主要是历尽苦寒,破衣粗食。作者以内心的充足、精神的强大来克服。

宋濂是靠什么成就自己的学业?

①对学习的特别爱好(嗜学)。

②坚强的意志力,学习中能以苦为乐的志趣(乐学/以中有足乐者)。

③勤奋、刻苦(勤且艰/勤学)。

④专心。(心不若余之专耳)

序号 读书生活情况 宋濂年轻时 现在的太学生

1 衣

2 食

3 行

4 书籍

5 求师

余则缊袍敝衣处其间

日再食,

无鲜肥滋味之享

无奔走之劳

无从致书以观……

不敢稍违约。

未有问而不告,

求而不得者

(四)太学生学习的优越条件表现在哪些方面?

凡所宜有之书皆集于此

县官日有廪稍之供

无冻馁之患

父母岁有裘葛之遗

无冻馁之患

负箧曳屣,

行深山巨谷中

余立侍左右……

则又请焉

作者写自己求学难的经历有何作用?

①现身说法,写自己求学的勤奋与艰苦,与下文太学生学习条件的优越形成对比。

②说明了为学之难。意在强调并勉励马生:要想学业有成,必须克服种种困难,抵制各种享乐和物质诱惑,勤勤恳恳,专心致志。

③为下文勉励马生刻苦学习,有所成就做铺垫。

人物形象——宋濂与马生

1.从全文看,作者宋濂有哪些可贵的精神品质?

勤奋好学,不怕艰苦;虚心求教,学业有成;粗食敝衣,乐在其中;谦虚谨慎,不骄不躁;坦诚率真:关心后学,谆谆教诲。

2.简要分析马生的人物形象。

马生是太学生中的佼佼者,善学。

“流辈甚称其贤”可见他品德美好;

“辞甚畅达”说明他为文精熟;

“言和而色夷”表明他态度谦和;

“用心于学甚劳”说明他学习刻苦。

三、作业布置

1.复习今天所学文言文;

2.完成并巩固学案内容;

3.预习下一部分文言文;

2024届初三语文一轮复习之文言文专题

文言文复习(1)

各位同学,今天开始,正式进入文言文专题的复习,在复习之前,要明确以下内容:

一、课标要求:

《语文课程标准》对第四学段(7-9年级)文言文的要求:“阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累,感悟和运用,提高自己的欣赏品位。”

各位同学,今天开始,正式进入文言文专题的复习,在复习之前,要明确以下内容:

二、常见问题:

1.重点实词在具体语言环境中的含义把握不准。例如:“顾野有麦场”一句中的“顾”解释为“往旁边看”而不只是“看”。针对这一现象,复习时应认真理解常见实词在课文具体语句中的用法,特别要注意一词多义、通假字、古今异义的现象,并做专项整理归类。

2.虚词的使用规律和意义没有较好地掌握,就会影响对文言短语、句子的正确理解,进而影响整篇文言文的阅读。在复习时要熟练掌握常见虚词的意义和用法。

3.对文言文中核心句、文眼句以及含有语法现象的文言语句的翻译不到位。在复习中对文言句子翻译要在充分理解文言实词、虚词、句式的基础上进行,并且要掌握文言朗读中的断句停顿,能分析文言句式的特殊相信,从而领会句子的含义及表达的感情。

各位同学,今天开始,正式进入文言文专题的复习,在复习之前,要明确以下内容:

三、如何解决:

多读!多记!多背!

文言文在中考中分值大,占比高,每年必考!文言文板块偷懒不得,唯有勤奋刻苦,才能夯基提能,培养语感,最终在考试中游刃有余!

文言文复习(一)劝勉类

复习篇目:《诫子书》(七上P81页)★《孙权劝学》(七下P22页)★《送东阳马生序》(九下P54页)

学习目标:

1、掌握重点词语及语句翻译,理解断句方法,把握文言规律;

2、根据文体特点理解文章主旨,分析人物形象,并掌握劝勉方法和目的。

诫子书

诸葛亮

一、预复习检查

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

《诫子书》-预复习检查(翻到七上P81页)

《诫子书》-预复习检查 词语解释

夫君子之行

静以修身

俭以养德

年与时驰

遂成枯落

悲守穷庐

非学无以广才

将复何及

非淡泊无以明志

非宁静无以致远

淫慢则不能励精

险躁则不能治性

助词,用于句首,表示发端。

屏除杂念和干扰,宁静专一

连词,表示后者是前者的目的,来、用来

疾行,指迅速逝去

最终,终于

穷困潦倒之人住的陋室

没有什么可以拿来,没办法;增长才干

又

内心恬淡,不慕名利;明确志向

达到远大目标

放纵懈怠;振奋精神

轻薄浮躁;修养性情

《诫子书》-预复习检查 翻译

1.静以修身,俭以养德。

翻译:以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

2.非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

翻译:不能淡泊自守,就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。

3.非学无以广才,非志无以成学。

翻译:不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。

4.淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

翻译:放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

5.年与时驰,意与日去。

翻译: 年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失。

6.遂成枯落,多不接世。

翻译: 最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献。

7.悲守穷庐,将复何及。

翻译:只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,那时再悔恨又怎么来得及呢?

二、朗读课文,准确停顿

(1).夫君子之行,静以修身,俭以养德。

(2). 非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

(3). 淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

二、朗读课文,准确停顿

(1).夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。

(2). 非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。

(3). 淫慢/则不能励精,险躁/则不能治性。

目标:

主要关注:1.“静”的理解

2. 成材必须具备的条件及他们之间的关系

3. “志”与“学”的关系

4. 本文是怎样一步一步来告诉孩子修身治学的道理

三、品味文本 深化理解

瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。

——诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

“静”字在文中多次反复出现,结合语句,说说你对“静”的理解。

“静”指的是排除杂念干扰,安宁专一的精神状态。

静是修身养德的基础。人们内心世界始终保持宁静,不会为贪图物质享受而分神劳力。

静是学习的前提。静指的是屏除一切杂念和干扰而安宁专一的精神状态。在这种状态下,可以心无旁骛地学习,可以静静地沉思,可以安静地反思自己的作为。

静是明志的根本。要做到静,就必须屏除名利的束缚和干扰,即“淡泊”。宁静、淡泊才能使志向坚定、明确,最终致远。

作者抓住一个“静”字,围绕学习告诫儿子要成才必须具备哪几个条件?这几个条件之间有什么关系?

(1)成才要具备三个条件:第一个条件是立志:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”“非学无以广才,非志无以成学”;第二个条件是学习:“夫学须静也,才须学也”;第三个条件是惜时:“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”

(2)三者关系:诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者是相互联系的,缺一不可的。志是成才的前提和基础,志向的培养又必须砥砺品德。

联系上下文,说说你对文中“志”与“学”的关系的理解。

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”“非志无以成学”。

一方面要靠淡泊、宁静以“明志”,时时将“志”放在眼前,不断砥砺;

一方面要强调无“志”则不足以“成学”,意味着没有志向,则学无目标,必然学习庞杂,不能专一。

本文是怎样一步一步来告诉孩子修身治学的道理

先开宗明义,提出修身养德的要求,并指出修身养德的具体途径“静”“俭”。

再正反论述,明确“静”与“学”“才”“志”之间关系;

最后,反复叮咛要惜时有为。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪! 但当涉猎,见往事耳。 卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

《孙权劝学》-预复习检查(翻到七下P22页)

《孙权劝学》-预复习检查 词语解释

权谓吕蒙曰

当涂掌事

蒙辞以军中多务

岂欲卿治经为博士邪

但当涉猎

见往事耳

蒙乃始就学

及鲁肃过寻阳

卿今者才略

即更刮目相待

大兄何见事之晚乎

对…说

当道,当权

推托;事务

专掌经学传授的学官

只,只是;粗略地阅读

了解

从事

等到

才干和谋略。

重新; 擦拭

知晓事情

《孙权劝学》-预复习检查 翻译

1.卿今当涂掌事,不可不学!

翻译:你现在当权管事了,不可不学习!

2.孤岂欲卿治经为博士邪!

翻译:我难道想要你研究儒家经典成为博士吗?

3.但当涉猎,见往事耳。

翻译:只应当粗略地阅读,了解以往的事情罢了。

4.蒙辞以军中多务。

翻译:吕蒙以军中事务多来推托。

5.卿今者才略,非复吴下阿蒙!

翻译:以你现在的才干、谋略来看,你不再是原来那个吴县阿蒙了!

6.士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

翻译:士别三日,就要重新另眼看待,兄长知道这件事怎么这么晚啊!

二、朗读课文,准确停顿

蒙辞以军中多务

及鲁肃过寻阳

非复吴下阿蒙

大兄何见事之晚乎

结友而别

二、朗读课文,准确停顿

蒙/辞以军中多务

及/鲁肃过寻阳

非复/吴下阿蒙

大兄/何见事之晚乎

结友/而别

目标:

主要关注:1.主要故事情节

2.劝学的原因及方法

3.人物形象

4.如何表现吕蒙进步的

三、品味文本 深化理解

据《三国志》“周瑜鲁肃吕蒙传”记载,此时吕蒙因战功卓著,“拜偏将军,领寻阳令”。大约就在周瑜早逝、鲁肃领兵之后,孙权考虑到东吴有些将军文韬武略根基不深,奉劝他们拨冗读书,提高军政素养。

三、品味文本 深化理解

朗读课文,简要概括这则故事的内容。

孙权劝学,吕蒙就学,鲁肃赞学。

说说孙权为什么要劝吕蒙学习,又是怎样说服吕蒙的?

答:(1)孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说,尤为重要。

(2)孙权劝说吕蒙,首先向吕蒙指出学习的必要性,“卿今当涂掌事,不可不学”。当吕蒙“以军中多务”相推辞时,孙权指出学习的目的和方法,而且现身说法,以“卿言多务,孰若孤 ”回应了吕蒙的推托,并用自己的体会强调学习的作用。最终,吕蒙无可推辞,“乃始就学”。

课文是怎样表现吕蒙学识进步的

答:课文主要是通过鲁肃与吕蒙对话和“结友”,侧面表现吕蒙学识进步的。鲁肃与吕蒙论议,惊叹吕蒙今昔的变化——“卿今者才略,非复吴下阿蒙”。吕蒙以当之无愧的坦然态度,正面表明自己确实学识进步很快、很大。鲁肃为之折服,与其“结友”。

鲁肃为什么与吕蒙“结友”

文章以“肃遂拜蒙母,结友而别”结尾。鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人志趣相投。这最后的一笔,是鲁肃“与蒙论议”的余韵,进一步从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。

孙权:君主风范、善于劝导、贤主爱才

吕蒙:善于学习

鲁肃:爱才知人

人物形象概括

送东阳马生序

宋濂

《送东阳马生序》-预复习检查(翻到九下P54页)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

今诸生学于太学,县官日有禀稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。余朝京师,生以乡人子谒余。撰长书以为贽,辞甚畅达。与之论辨,言和而色夷。自谓少时用心于学甚劳。是可谓善学者矣!其将归见其亲也,余故道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也;诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉!

《送东阳马生序》-预复习检查 词语解释

余幼时即嗜学

弗之怠

走送之

又患无硕师名人与游

尝趋百里外

门人弟子填其室

援疑质理

不敢出一言以复

俟其欣悦

同舍生皆被绮绣

无从致书以观

特别爱好

懈怠

跑

担心

快步走

挤满

引、提出;询问

辩解

等待

同“披”,穿着

没有办法;得到

《送东阳马生序》-预复习检查 词语解释

主人日再食

犹幸预君子之列

缀公卿之后

父母岁有裘葛之遗

以乡人子谒余

与之论辨

言和而色夷

诋我夸际遇之盛

盖余之勤且艰若此

假诸人而后见也

撰长书以为贽

供养,给……吃

参与

跟随

给予、赠送

拜见

同“辩”,辩驳

平和

诋毁、毁谤

大概

借

写;初次进见尊者时所持的礼物

《送东阳马生序》-预复习检查 翻译

1.每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

翻译:经常向有书的人家去借,亲手用笔抄写,计算着约定的日子按期归还。

2.故余虽愚,卒获有所闻。

翻译:所以我虽然愚笨,但终于能够有所收获。

3.既加冠,益慕圣贤之道。

翻译:成年以后,更加仰慕古代圣贤的学说。

4.媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。

翻译:服侍的人拿来热水给我洗手洗脚,用被子给我盖上,很久才暖和过来。

5.同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环。

翻译:跟我住在一起的同学,都穿着华丽的衣服,戴着红缨装饰成的缀着珠宝的帽子,在腰间佩戴白玉环。

《送东阳马生序》-预复习检查 翻译

6.以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

翻译:因为内心有值得快乐的事(指读书),就不觉得吃的穿的不如别人了。

7.四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

翻译:四海之内也错误地称道我的姓名,何况才能超过我的人呢!

8.其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉。

翻译:他们的学业如果有不精通的地方,德行如果有不成器的地方,不是天资低下,就是用心不如我专一罢了,哪里是别人的过失呢?

9.是可谓善学者矣。

翻译:这可以说是善于学习的了。

10.诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉!

翻译:诋毁我夸耀自己的际遇好而在同乡面前表示骄傲,是不理解我啊!

每假借于藏书之家

以是人多以书假余

从乡之先达执经叩问

卒获有所闻

四支僵劲不能动

不知口体之奉不若人也

二、朗读课文,准确停顿

每/假借/于藏书之家

以是/人多以书假余

从乡之先达/执经叩问

卒/获有所闻

四支/僵劲不能动

不知/口体之奉不若人也

二、朗读课文,准确停顿

目标:

主要关注:1.文章写作内容及目的

2.品析对比手法的表达效果

3.人物形象

4.启示

三、品味文本 深化理解

三、品味文本 深化理解

朗读课文,简要概括这则故事的内容。

宋濂用自己的求学经历,勉励马生勤奋读书。

“我”求学时困难有哪些?又是如何克服的?

①求书之难。这是由于“家贫”造成的困难。作者用借书、抄书的办法来克服。

②求师之难。作者用跑远路、拜名师、虚心求教的办法来克服。

③求学之难。主要是历尽苦寒,破衣粗食。作者以内心的充足、精神的强大来克服。

宋濂是靠什么成就自己的学业?

①对学习的特别爱好(嗜学)。

②坚强的意志力,学习中能以苦为乐的志趣(乐学/以中有足乐者)。

③勤奋、刻苦(勤且艰/勤学)。

④专心。(心不若余之专耳)

序号 读书生活情况 宋濂年轻时 现在的太学生

1 衣

2 食

3 行

4 书籍

5 求师

余则缊袍敝衣处其间

日再食,

无鲜肥滋味之享

无奔走之劳

无从致书以观……

不敢稍违约。

未有问而不告,

求而不得者

(四)太学生学习的优越条件表现在哪些方面?

凡所宜有之书皆集于此

县官日有廪稍之供

无冻馁之患

父母岁有裘葛之遗

无冻馁之患

负箧曳屣,

行深山巨谷中

余立侍左右……

则又请焉

作者写自己求学难的经历有何作用?

①现身说法,写自己求学的勤奋与艰苦,与下文太学生学习条件的优越形成对比。

②说明了为学之难。意在强调并勉励马生:要想学业有成,必须克服种种困难,抵制各种享乐和物质诱惑,勤勤恳恳,专心致志。

③为下文勉励马生刻苦学习,有所成就做铺垫。

人物形象——宋濂与马生

1.从全文看,作者宋濂有哪些可贵的精神品质?

勤奋好学,不怕艰苦;虚心求教,学业有成;粗食敝衣,乐在其中;谦虚谨慎,不骄不躁;坦诚率真:关心后学,谆谆教诲。

2.简要分析马生的人物形象。

马生是太学生中的佼佼者,善学。

“流辈甚称其贤”可见他品德美好;

“辞甚畅达”说明他为文精熟;

“言和而色夷”表明他态度谦和;

“用心于学甚劳”说明他学习刻苦。

三、作业布置

1.复习今天所学文言文;

2.完成并巩固学案内容;

3.预习下一部分文言文;

同课章节目录