5-2《大学之道》课件(共34张 PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5-2《大学之道》课件(共34张 PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

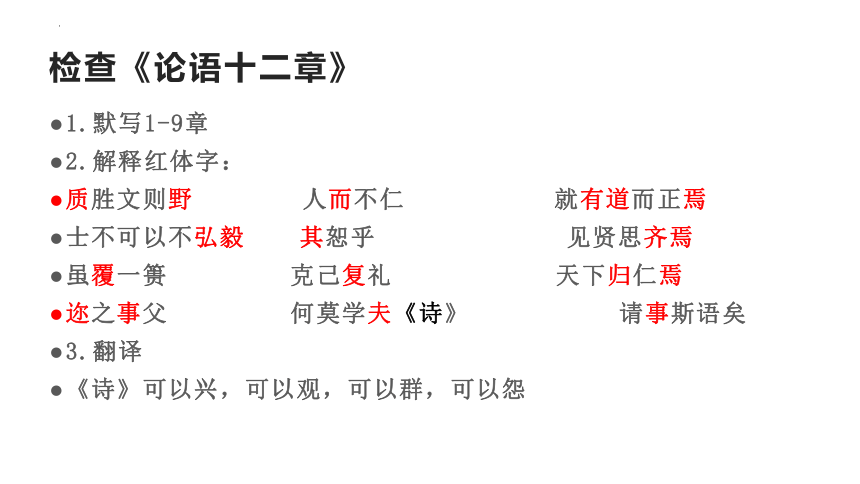

检查《论语十二章》

1.默写1-9章

2.解释红体字:

质胜文则野 人而不仁 就有道而正焉

士不可以不弘毅 其恕乎 见贤思齐焉

虽覆一篑 克己复礼 天下归仁焉

迩之事父 何莫学夫《诗》 请事斯语矣

3.翻译

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨

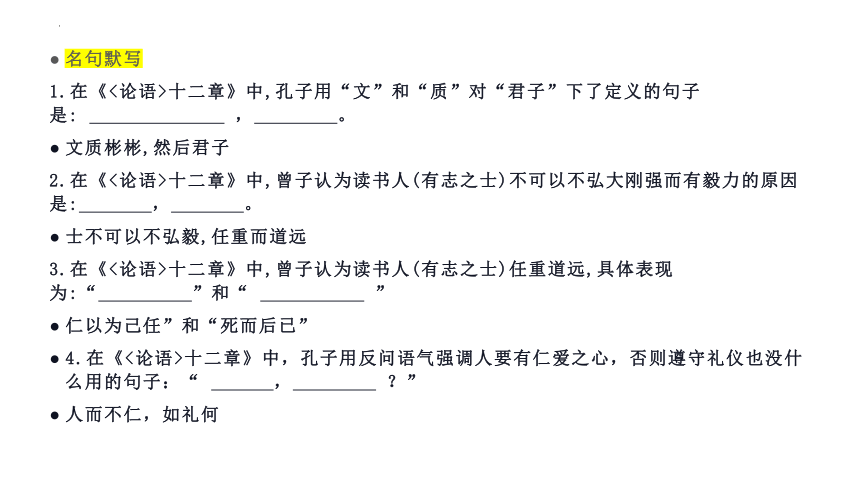

名句默写

1.在《<论语>十二章》中,孔子用“文”和“质”对“君子”下了定义的句子是: , 。

文质彬彬,然后君子

2.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)不可以不弘大刚强而有毅力的原因是: , 。

士不可以不弘毅,任重而道远

3.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为:“ ”和“ ”

仁以为己任”和“死而后已”

4.在《<论语>十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子:“ , ?”

人而不仁,如礼何

学习任务

1.了解《礼记》有关文学常识。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解文意,准确翻译。

3.理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

重点:梳理“三纲”“八目”的逻辑关系

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋

《礼记》与《大学》

《礼记》据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编,又名《小戴礼记》《小戴记》。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,但是文古义奥,不易通读,因而需多做解读以辅助理解。

六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,其弟子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。

由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。

《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。

《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

《大学》原本是《礼记》中的一篇,相传此篇为孔子的学生曾子所作,是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,南宋以前没有单独刊行过。直到南宋朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

“大学之道”

是儒学经典 开篇的第一句。

《大学》

“大学之道”指的是: 、 、

的根本原则。

穷理

正心

修身

治人

解题

“大学之道”,意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

“大学”,在古代的含义有两种:“博学”之态;与“小学”相对的“大人之学”。

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的文化课和基本的礼节。十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修身治人”的学问。

道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

解题

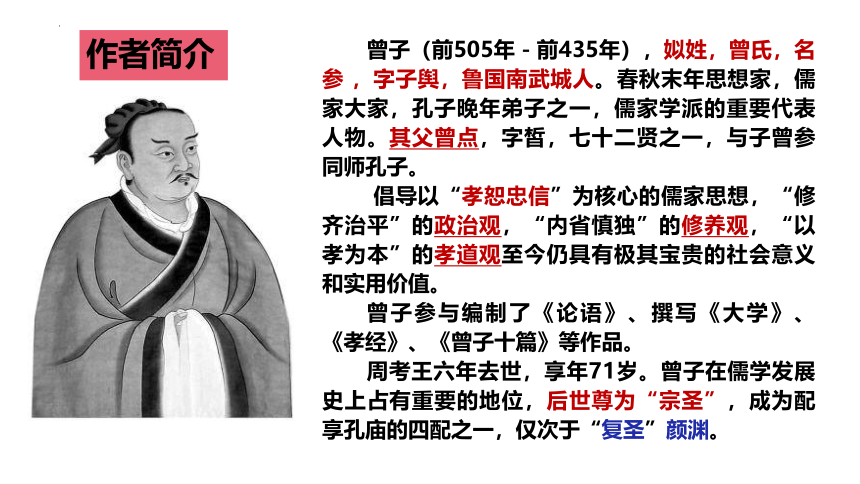

曾子(前505年-前435年),姒姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。

曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年去世,享年71岁。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

作者简介

作者简介

“至圣”孔子、“复圣”颜渊(颜回)、

“宗圣”曾子(曾参)、“述圣”子思(孔子嫡孙)、

“亚圣”孟子(孟轲)

儒家五圣

“孔庙四配”——孔庙里还供了四位圣人,称为四配,他们是颜子、曾子、子思、孟子。

任务一 诵读课文,整体感知

感知音律美气势美

任务二 结合注释 理解文本

大学之道①,在明明德②,在亲民③,在止④于至善。

①大学:“大人之学”,即伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。 大学之道:是指大学或成就大人之学的途径和方法。

②明明德:前一个“明”使动用法,即“使...彰明”, 即发扬、弘扬。 后一个“明”作形容词,明德也就是美好的品德。

③亲民:亲近爱抚民众。一说根据后面的“传”文,“亲”应为“新”,即革新、弃旧图新。亲民,也就是新民,使人弃旧图新、去恶从善。

④止:达到。

译文:大学的宗旨在于彰显美德,在于亲近抚爱民众,在于达到道德修养的最高境界。

疏通文意

壹

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

译文:知道要达到的至善境界则志向坚定不移;志向坚定才能够心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑精详;思虑精详才能够处事合宜。

1.知止:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

2.静:心不妄动。

3.安:性情安和。

4.虑:思虑精详。

5.得:处事合宜。

壹

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

译文:每样东西都有根本有主次,每件事情都有终结有开始。明白了这本末始终的先后次序,就接近大学的宗旨了。

万物有理,四时有序

壹

1.大学之道 2.在明明德

3.在亲民 4.在止于至善

5.知止而后有定 6.定而后能静

7.静而后能安 8.安而后能虑

9.虑而后能得

翻译:

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

译文:古代那些要想在天下彰明美德的人,首先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序;要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要使自己的内心端正;要想端正自己的内心,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

贰

疏通文意

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

译文:推究事物原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚;意念真诚后才能使内心端正;内心端正后才能修养品性;修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序;使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家;国家治理好后才能天下太平。

贰

自天子以至于庶人⑤,壹是⑥皆以修身为本。

译文:从天子到平民百姓,一律把修身当作根本。

任务三 解读大学之道

活动一:梳理《大学之道》的思路

第一段:提出论点(大学之道的宗旨和目的)——三纲

第二段:如何实现大学之道——八目

明明德

亲民

止于至善

文本探究

1、何为“三纲”

三纲领具体指什么?

·“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性。

·“亲民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力使自己的修养作用于民众,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

·“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

止于至善

明明德

在亲民

共同

三纲领

人人达到道德最高境界,国家治理达到最完美的地步。

对己修身

对外治人

最终目的

低

高

完善个人

引导百姓

2、 三者的关系是怎样的?有何特点?

文本探究

层层递进,修己以安百姓

止

定

静

安

虑

得

道

本

末

最

高

境

界

目

标

坚定

心不妄动

性情安和

深思熟虑

终有所得

思想上

3、怎样才能达到“至善”呢?

文本探究

总结

第一段首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”。第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,从“知止”到“能得”,关系密切。

第三句承接上文,从方法层面强调如何达到大学之道,阐明其中逻辑关系,提醒读者在具体操作层面也要注意先后顺序,为下文引出八条目做准备。

②顺序:

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

1.哪些句子体现了“八目”的顺序,为什么这样排列顺序?

文本探究

①语句:

“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”

③理由:

八目中,“修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

正反相成的推演逻辑。

先以学习者为主语,明确各条目的先后次序。从远大目标写起,将“八条目”由远及近,由外而内地“倒叙”出来,强调过程的循序渐进。

再以学习对象为主语,由近及远,由内到外地正叙一遍,突出结果的水到渠成。

八条目

2.欲明明德于天下,应该怎么做呢?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

内修

外治

枢纽

文本探究

3、怎样才能达到“至善”呢?三纲八目的关系如何?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

止于至善

明明德

在亲民

明德的目的

亲民的基础

行动上

文本探究

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内修

外治

穷则独善其身,达则兼善天下。 (《孟子·尽心上》)

总结全文

任务四 本文论证特点

1.论证结构严谨,条理清晰

2.运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强

3.句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

顶真,亦称顶针、联珠、蝉联,是一种文学修辞方法,是指上句的结尾与下句的开头使用相同的字或词,用以修饰两句子的声韵的方法。

【作用】环环紧扣,引人入胜。议事说理,准确、谨严、周密;抒情写意,格调清新;状物叙事,条理清晰。

历代学者对《大学》的作者看法不同,但都确定此书是儒家嫡传所著,请结合《<论语>十二章》和《大学之道》的内容加以说明。

质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 "知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

有人说《大学》的论述可谓“微言大义”,精微的言辞中蕴含着深刻的道理。这些道理,对现代人也是作用的,有人却对其中的某些说法颇有非议。

请在其中选择你最感兴趣的一句,联系社会和自身实际进行评析。

检查《论语十二章》

1.默写1-9章

2.解释红体字:

质胜文则野 人而不仁 就有道而正焉

士不可以不弘毅 其恕乎 见贤思齐焉

虽覆一篑 克己复礼 天下归仁焉

迩之事父 何莫学夫《诗》 请事斯语矣

3.翻译

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨

名句默写

1.在《<论语>十二章》中,孔子用“文”和“质”对“君子”下了定义的句子是: , 。

文质彬彬,然后君子

2.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)不可以不弘大刚强而有毅力的原因是: , 。

士不可以不弘毅,任重而道远

3.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为:“ ”和“ ”

仁以为己任”和“死而后已”

4.在《<论语>十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子:“ , ?”

人而不仁,如礼何

学习任务

1.了解《礼记》有关文学常识。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解文意,准确翻译。

3.理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

重点:梳理“三纲”“八目”的逻辑关系

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋

《礼记》与《大学》

《礼记》据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编,又名《小戴礼记》《小戴记》。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,但是文古义奥,不易通读,因而需多做解读以辅助理解。

六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,其弟子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。

由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。

《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。

《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

《大学》原本是《礼记》中的一篇,相传此篇为孔子的学生曾子所作,是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,南宋以前没有单独刊行过。直到南宋朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

“大学之道”

是儒学经典 开篇的第一句。

《大学》

“大学之道”指的是: 、 、

的根本原则。

穷理

正心

修身

治人

解题

“大学之道”,意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

“大学”,在古代的含义有两种:“博学”之态;与“小学”相对的“大人之学”。

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的文化课和基本的礼节。十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修身治人”的学问。

道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

解题

曾子(前505年-前435年),姒姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。

曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年去世,享年71岁。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

作者简介

作者简介

“至圣”孔子、“复圣”颜渊(颜回)、

“宗圣”曾子(曾参)、“述圣”子思(孔子嫡孙)、

“亚圣”孟子(孟轲)

儒家五圣

“孔庙四配”——孔庙里还供了四位圣人,称为四配,他们是颜子、曾子、子思、孟子。

任务一 诵读课文,整体感知

感知音律美气势美

任务二 结合注释 理解文本

大学之道①,在明明德②,在亲民③,在止④于至善。

①大学:“大人之学”,即伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。 大学之道:是指大学或成就大人之学的途径和方法。

②明明德:前一个“明”使动用法,即“使...彰明”, 即发扬、弘扬。 后一个“明”作形容词,明德也就是美好的品德。

③亲民:亲近爱抚民众。一说根据后面的“传”文,“亲”应为“新”,即革新、弃旧图新。亲民,也就是新民,使人弃旧图新、去恶从善。

④止:达到。

译文:大学的宗旨在于彰显美德,在于亲近抚爱民众,在于达到道德修养的最高境界。

疏通文意

壹

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

译文:知道要达到的至善境界则志向坚定不移;志向坚定才能够心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑精详;思虑精详才能够处事合宜。

1.知止:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

2.静:心不妄动。

3.安:性情安和。

4.虑:思虑精详。

5.得:处事合宜。

壹

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

译文:每样东西都有根本有主次,每件事情都有终结有开始。明白了这本末始终的先后次序,就接近大学的宗旨了。

万物有理,四时有序

壹

1.大学之道 2.在明明德

3.在亲民 4.在止于至善

5.知止而后有定 6.定而后能静

7.静而后能安 8.安而后能虑

9.虑而后能得

翻译:

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

译文:古代那些要想在天下彰明美德的人,首先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序;要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要使自己的内心端正;要想端正自己的内心,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

贰

疏通文意

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

译文:推究事物原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后意念才能真诚;意念真诚后才能使内心端正;内心端正后才能修养品性;修养品性后才能使家族中的各种关系整齐有序;使家族中的各种关系整齐有序后才能治理好国家;国家治理好后才能天下太平。

贰

自天子以至于庶人⑤,壹是⑥皆以修身为本。

译文:从天子到平民百姓,一律把修身当作根本。

任务三 解读大学之道

活动一:梳理《大学之道》的思路

第一段:提出论点(大学之道的宗旨和目的)——三纲

第二段:如何实现大学之道——八目

明明德

亲民

止于至善

文本探究

1、何为“三纲”

三纲领具体指什么?

·“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性。

·“亲民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力使自己的修养作用于民众,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

·“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

止于至善

明明德

在亲民

共同

三纲领

人人达到道德最高境界,国家治理达到最完美的地步。

对己修身

对外治人

最终目的

低

高

完善个人

引导百姓

2、 三者的关系是怎样的?有何特点?

文本探究

层层递进,修己以安百姓

止

定

静

安

虑

得

道

本

末

最

高

境

界

目

标

坚定

心不妄动

性情安和

深思熟虑

终有所得

思想上

3、怎样才能达到“至善”呢?

文本探究

总结

第一段首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”。第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,从“知止”到“能得”,关系密切。

第三句承接上文,从方法层面强调如何达到大学之道,阐明其中逻辑关系,提醒读者在具体操作层面也要注意先后顺序,为下文引出八条目做准备。

②顺序:

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

1.哪些句子体现了“八目”的顺序,为什么这样排列顺序?

文本探究

①语句:

“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”

③理由:

八目中,“修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

正反相成的推演逻辑。

先以学习者为主语,明确各条目的先后次序。从远大目标写起,将“八条目”由远及近,由外而内地“倒叙”出来,强调过程的循序渐进。

再以学习对象为主语,由近及远,由内到外地正叙一遍,突出结果的水到渠成。

八条目

2.欲明明德于天下,应该怎么做呢?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

内修

外治

枢纽

文本探究

3、怎样才能达到“至善”呢?三纲八目的关系如何?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

止于至善

明明德

在亲民

明德的目的

亲民的基础

行动上

文本探究

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

格物

致知

诚意

正心

修身

方法

齐家

治国

平天下

目的

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

大学之道

人生进修阶梯

内修

外治

穷则独善其身,达则兼善天下。 (《孟子·尽心上》)

总结全文

任务四 本文论证特点

1.论证结构严谨,条理清晰

2.运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强

3.句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

顶真,亦称顶针、联珠、蝉联,是一种文学修辞方法,是指上句的结尾与下句的开头使用相同的字或词,用以修饰两句子的声韵的方法。

【作用】环环紧扣,引人入胜。议事说理,准确、谨严、周密;抒情写意,格调清新;状物叙事,条理清晰。

历代学者对《大学》的作者看法不同,但都确定此书是儒家嫡传所著,请结合《<论语>十二章》和《大学之道》的内容加以说明。

质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 "知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

有人说《大学》的论述可谓“微言大义”,精微的言辞中蕴含着深刻的道理。这些道理,对现代人也是作用的,有人却对其中的某些说法颇有非议。

请在其中选择你最感兴趣的一句,联系社会和自身实际进行评析。