2024届高考语文二轮复习:情境运用任务 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文二轮复习:情境运用任务 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 07:10:18 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

探讨材料观点,完成情境运用任务

2023年高考信息类二轮复习

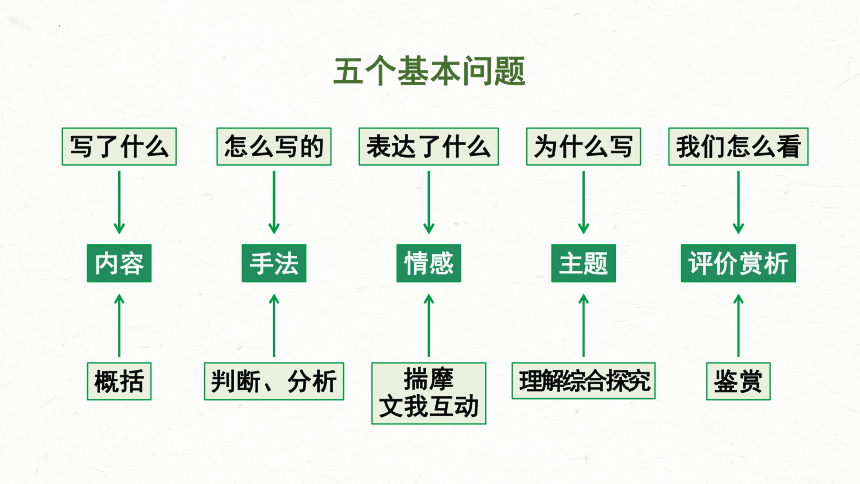

五个基本问题

写了什么

内容

概括

怎么写的

手法

判断、分析

表达了什么

情感

揣摩

文我互动

为什么写

主题

理解综合探究

我们怎么看

评价赏析

鉴赏

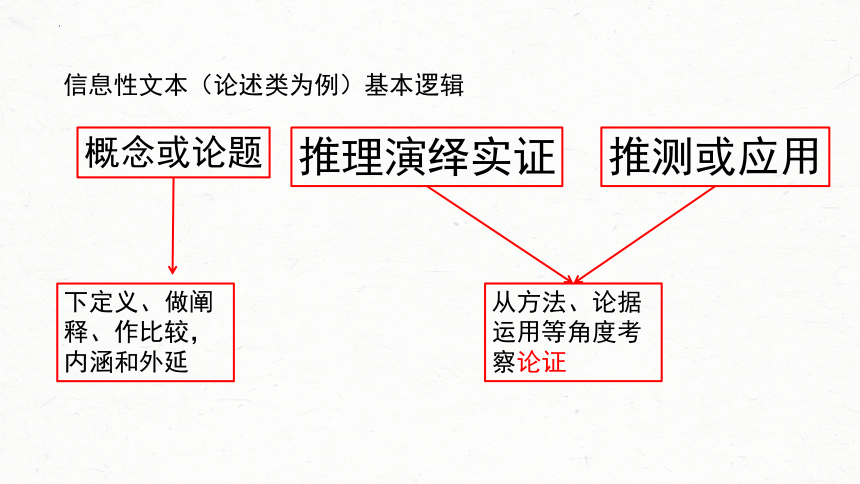

信息性文本(论述类为例)基本逻辑

概念或论题

推理演绎实证

推测或应用

下定义、做阐释、作比较,内涵和外延

从方法、论据运用等角度考察论证

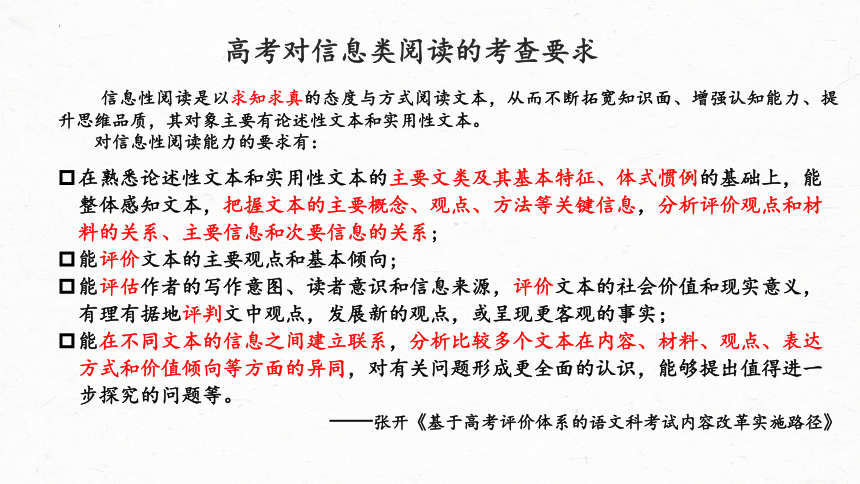

信息性阅读是以求知求真的态度与方式阅读文本,从而不断拓宽知识面、增强认知能力、提升思维品质,其对象主要有论述性文本和实用性文本。

对信息性阅读能力的要求有:

在熟悉论述性文本和实用性文本的主要文类及其基本特征、体式惯例的基础上,能整体感知文本,把握文本的主要概念、观点、方法等关键信息,分析评价观点和材料的关系、主要信息和次要信息的关系;

能评价文本的主要观点和基本倾向;

能评估作者的写作意图、读者意识和信息来源,评价文本的社会价值和现实意义,有理有据地评判文中观点,发展新的观点,或呈现更客观的事实;

能在不同文本的信息之间建立联系,分析比较多个文本在内容、材料、观点、表达方式和价值倾向等方面的异同,对有关问题形成更全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题等。

——张开《基于高考评价体系的语文科考试内容改革实施路径》

高考对信息类阅读的考查要求

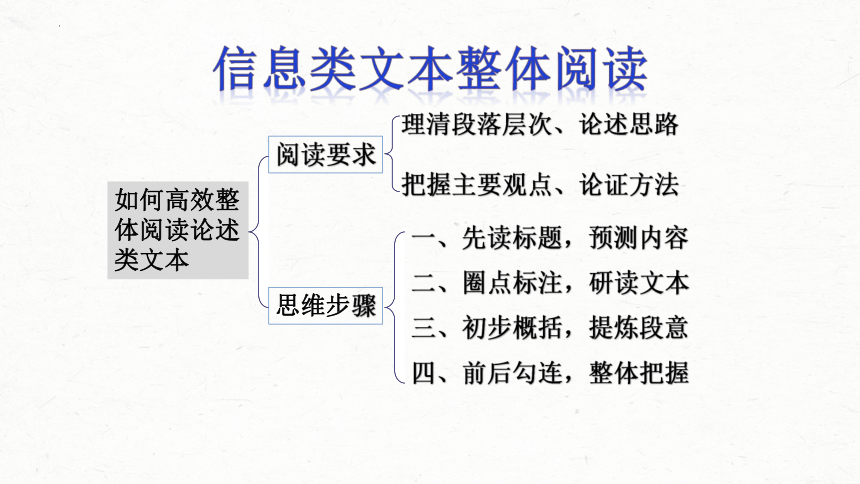

一、先读标题,预测内容

二、圈点标注,研读文本

三、初步概括,提炼段意

四、前后勾连,整体把握

信息类文本整体阅读

如何高效整体阅读论述类文本

阅读要求

思维步骤

理清段落层次、论述思路

把握主要观点、论证方法

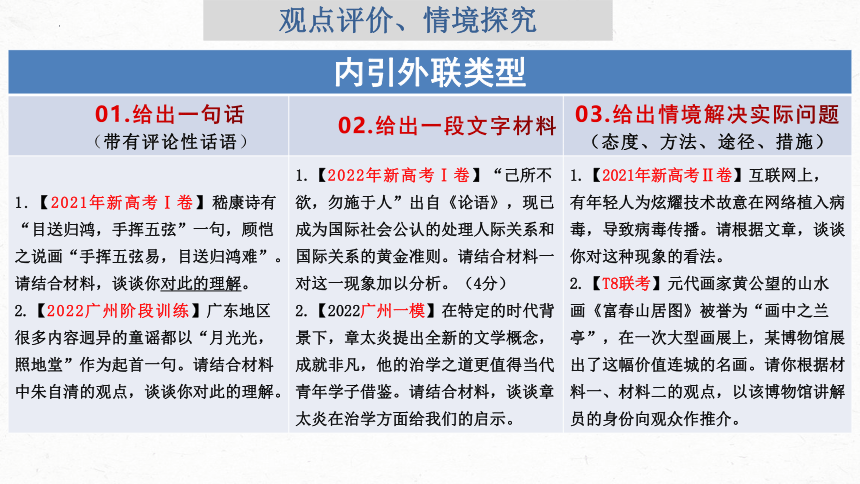

内引外联类型

1.【2021年新高考Ⅰ卷】嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。 2.【2022广州阶段训练】广东地区很多内容迥异的童谣都以“月光光,照地堂”作为起首一句。请结合材料中朱自清的观点,谈谈你对此的理解。 1.【2022年新高考Ⅰ卷】“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分) 2.【2022广州一模】在特定的时代背景下,章太炎提出全新的文学概念,成就非凡,他的治学之道更值得当代青年学子借鉴。请结合材料,谈谈章太炎在治学方面给我们的启示。 1.【2021年新高考Ⅱ卷】互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。

2.【T8联考】元代画家黄公望的山水画《富春山居图》被誉为“画中之兰亭”,在一次大型画展上,某博物馆展出了这幅价值连城的名画。请你根据材料一、材料二的观点,以该博物馆讲解员的身份向观众作推介。

01.给出一句话

(带有评论性话语)

02.给出一段文字材料

03.给出情境解决实际问题

(态度、方法、途径、措施)

观点评价、情境探究

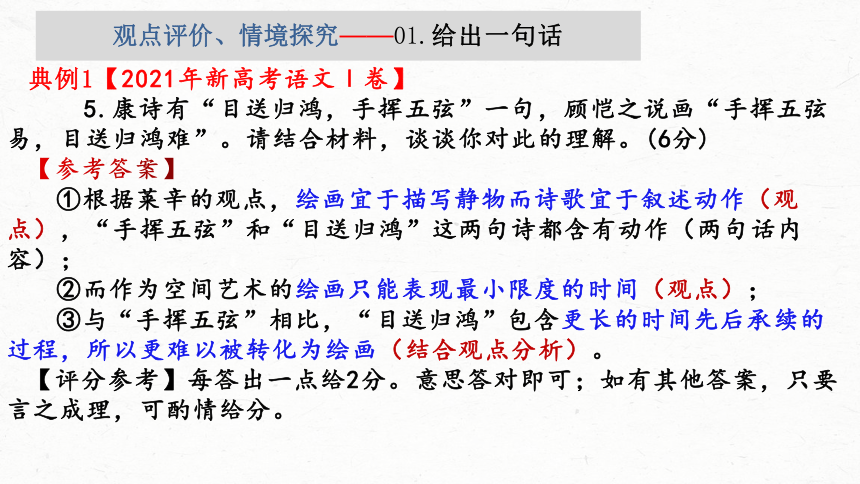

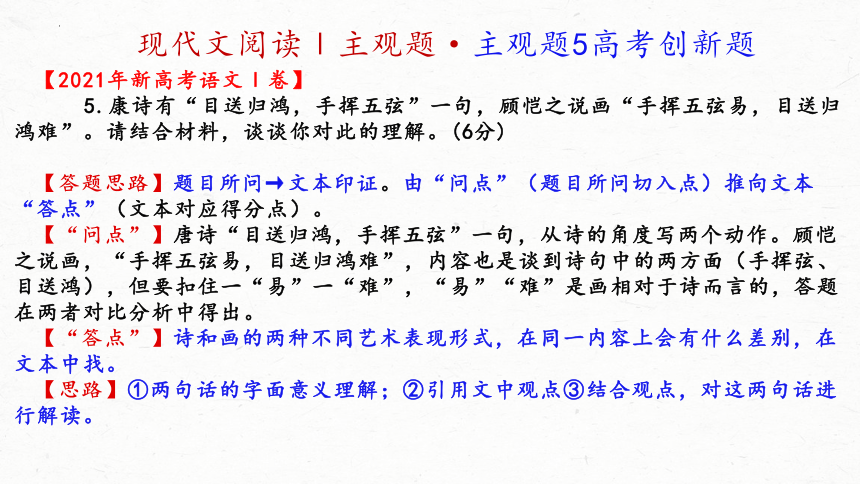

典例1【2021年新高考语文Ⅰ卷】

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

【参考答案】

①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作(观点),“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作(两句话内容);

②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间(观点);

③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画(结合观点分析)。

【评分参考】每答出一点给2分。意思答对即可;如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

观点评价、情境探究——01.给出一句话

现代文阅读Ⅰ主观题·主观题5高考创新题

【2021年新高考语文Ⅰ卷】

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

【答题思路】题目所问→文本印证。由“问点”(题目所问切入点)推向文本“答点”(文本对应得分点)。

【“问点”】唐诗“目送归鸿,手挥五弦”一句,从诗的角度写两个动作。顾恺之说画,“手挥五弦易,目送归鸿难”,内容也是谈到诗句中的两方面(手挥弦、目送鸿),但要扣住一“易”一“难”,“易”“难”是画相对于诗而言的,答题在两者对比分析中得出。

【“答点”】诗和画的两种不同艺术表现形式,在同一内容上会有什么差别,在文本中找。

【思路】①两句话的字面意义理解;②引用文中观点③结合观点,对这两句话进行解读。

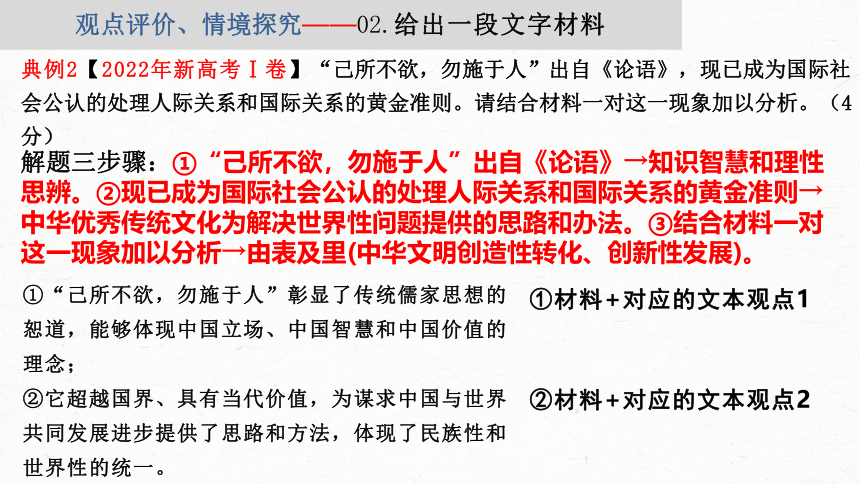

观点评价、情境探究——02.给出一段文字材料

典例2【2022年新高考Ⅰ卷】“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)

①“己所不欲,勿施于人”彰显了传统儒家思想的恕道,能够体现中国立场、中国智慧和中国价值的理念;

②它超越国界、具有当代价值,为谋求中国与世界共同发展进步提供了思路和方法,体现了民族性和世界性的统一。

①材料+对应的文本观点1

②材料+对应的文本观点2

解题三步骤:①“己所不欲,勿施于人”出自《论语》→知识智慧和理性思辨。②现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则→中华优秀传统文化为解决世界性问题提供的思路和办法。③结合材料一对这一现象加以分析→由表及里(中华文明创造性转化、创新性发展)。

观点评价、情境探究——03.给出情境解决实际问题

典例3【2021年新高考Ⅱ卷】互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。

(1)为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播的行为不仅违反了网络行为规范,更触犯了法律强制性的禁区,必将受到法律的严惩(指出本质);

(2)这样的青年不懂得“互联网不是法外之地”,缺乏必要的文明的网络行为观,导致网络行为失范(分析原因);

(3)他们违反了“五不”原则中的“不伤害”,属于无意作恶,侵犯了他人的安全和利益(产生的影响);

(4)他们应当学习网络基准意识中“等效意识”“反身意识”“价值意识”和“契约意识”,规范自己的行为,做一个合格、文明的青年网民(提出建议)。

①阐述本质特点

②分析原因影响

③提出建议观点

现代文阅读Ⅰ主观题·主观题5高考创新题

【1.审题,看要求。如看清从哪一方面来比较异同,这是答题的大方向;需要理解的内容是什么,在文中找到对应的区域进行精读。不要被题目“情境化”噱头所蒙蔽,要看到题目背后考查的内容,也就是明确知道题目要我们“答什么”。

2.梳理,读材料。对材料结构和内容要有完整的、深入的了解。只有深入了解,才能跨材料、宏观地深入比对。

3.解答,明思路。题目所问→文本印证。依据题目设置的“问点”,找到文本的对应“答点”,进行有选择性、有针对性地梳理概括。答题时要全面,重要信息就是重要得分点,分条叙述,不可遗漏。

4.解析,扣观点。理解某一观点内容的,要结合材料观点,分条表述自己的理解。理解的内容一定要以文本为依据,不能想当然。

5.能力,反套路。创新题也就是能力题。不同于论证方法、论证思路(行文脉络)、论证结构和简要概括文本主要内容,要在理解文本内容和作者观点基础上,结合题目所给出的探讨话题,进行自己的理解与表达。没有套路模式,答题关键能力就是对“文本+考题”的综合理解。

能够结合材料,发表对某一问题的不同看法,是一种综合能力的运用,也是一种探究题型。

这种题型的特点在于:一是开放性,允许自由发挥,自由理解,个性化解读,但是考生思考要有深度,要站在多维层面思考问题;

二是限制性,对问题的探究是在规定文本的范围内进行的,所以,考生不能脱离文本而“任意发挥”。

活动一:把握材料观点,有理有据地探讨不同观点

(2021适应性考试)阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

近年来,“人机大战”引起世人关注,人工智能发展引发的忧虑和争论开始从学术圈进入公众视野。要将这些思考引向深入,就需拓宽视域,厘清思路,特别要善用底线思维来把握问题。对无限制发展人工智能可能带来的后果,可从近期、远期和终极威胁三个层面来分析。

近期威胁的一个表现是人工智能开始大批量取代蓝领工人和下层白领。这在发达国家的制造业中表现较明显,我国一些工厂也开始这么做。从经济效益看,工业人工智能成本的下降使“取代”变得有利可图。“汽车的出现没有让马车夫找不到新工作”只是以往的经验,这次并非如此:大批工人陆续失业,只要达到某个临界点,社会就有可能发生动荡。

近期威胁的另一表现是军用人工智能的研发。史蒂芬·霍金、比尔·盖茨等人曾呼吁世人警惕人工智能的盲目研发,特别是军事用途

边练边悟

的研发,认为这有可能导致比原子弹更可怕的武器出现。因为军用人工智能有可能直接操控武器,一旦失控,后果难以设想;即使没有失控,研发出这类更冷酷、更高效的杀人武器,亦非人类之福

人工智能的远期威胁中,最容易想到的就是它们可能的反叛。这点很容易理解,《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片对此已做过大量设想。人工智能业界和一些盲目乐观人士常用“人工智能还很初级”之类的说法宽慰公众,但这种理由是站不住脚的,“老虎还小”不能成为养虎的理由。因此,我们对这一威胁必须保持足够的警惕。

人工智能的终极威胁更加发人深省。这种威胁并非建立在人工智能反叛的假定之上,而是恰恰相反。阿西莫夫提出的一个很少有人注意的重要观点是,所有依赖人工智能的文明都终将灭亡。他给出的理由之一:“一个完全依赖机器人的社会,因极度单调无趣,终究会变得孱弱、衰颓、没落而奄奄一息。”这个看法很有见地。

这里排除人工智能反叛人类的可能,假定未来人工智能可承担人们所希望的“任何工作”,人类就会变成整天混吃等死的寄生虫了。如果真是这样,用不了多久,人类的机能和智力都将迅速退化,我们的人生就变得毫无意义。这是更可怕的威胁。(摘自江晓原《科技创新应树立底线思维——以人工智能发展为例》)

材料二:

人类智能不过是文明的成果,源于社会与历史的心智积淀,而文学正是这种智能优势所在的一部分。文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。而技术主义者恰恰在这里严重缺弦。他们一直梦想着要把感情、性格、伦理、文化以及其他人类表现都数据化,收编为形式逻辑,从而让机器的生物性与人格性更强,使其创造力大增,最终全面超越人类。但他们忘了,人类智能千万年来早已演变得非同寻常——其中一部分颇有几分古怪,倒像是“缺点”。比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。这样一来,即便机器人有了遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)等仿生大招,即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、

直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有“大智若愚”之效,只能让机器人迷糊。

在生活中,一段话到底是不是“高级黑”;一番慷慨到底是不是“装圣母”;一种高声大气是否透出了怯弱;一种节衣缩食是否透出了高贵;同是一种忍让自宽,到底是阿Q的“精神胜利”,还是庄子的等物齐观;同是一种笔下的胡乱涂抹,到底是艺术先锋的创造,还是画鬼容易画人难的胡来……这些问题也许连某个少年都难不住,明眼人更是一望便知。这一类人类常有的心领神会,显示出人类具有超强的处理价值观的能力,其实不过是依托全身心互联与同步的神经响应,依托人类经验的隐秘蕴积,选择了一个几无来由和依据的正确,有时甚至是看似并不靠谱的正确——这样做很平常,就像对付一个趔趄或一个喷嚏那样自然,属于瞬间事件。但机器人呢,光是辨识一个“高级黑”的正话反听,可能就会导致全部数据库瘫痪。

(摘编自韩少功《当机器人成立作家协会》)

有人认为,在对待人工智能的态度上,材料一和材料二截然相反。你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。(6分)

示例一:同意。

①材料一是悲观的,认为人工智能将给人类带来威胁,在对待人工智能问题上,必须树立底线思维;②材料二是乐观的,认为人工智能不可能全面超越人类,人类超强的处理价值观的能力是机器人无法比拟的。

示例二:不同意。

①两者关注的领域不同,材料一讨论的是科技发展领域的人工智能,材料二讨论的是文学创作领域的人工智能;②因为关注领域不同,即使两者态度有所不同,也不构成截然相反的关系。

示例三:不同意。

在对待人工智能的态度上,两则材料是相同,都认为人工智能的发展应有底线、限度,不可以过度发展,也不能取代人类智能。材料一主要从近期、远期和终极威胁三个层面说明无限制发展人工智能的后果,提出应该有底线思维;材料二将人类智能与人工智能对比,说明人工智能不能替代人类智能。

点拨关键

答这类探究题有两个关键:

一是亮明观点:支持或反对。表明观点主要取决于考生读完全文深入思考。这种题型似乎亮出哪一个观点都可以,但是从实际答题来看,一般不会反对材料观点。

二是充分阐明理由或依据。理由很好找,且从文中很容易找到。但是答题的关键在于充分,换言之,以“角度多”取胜,能够多角度地从文中找出理由,而不是一味地拼字数。如上面第5题,考生在找理由时大多围绕收入、就业这些“个人”角度,忽视了从社会、经济、科技、国家等角度去分析利弊,导致角度单一,得分不高。从某种意义上讲,这类题同概括题是相似的。

当然,理由也可以从文本之外找,但主要立足于材料内部,这是答题的根本原则。

1.审题准。审清题旨,读懂题目,真审题,读懂题;字字推敲,字字有来历;提问有诀窍,题型能识别;考查有方向,能力有要求;用词有特点,标志很清楚。

2.读懂文。依据文体,读懂文章,熟悉读懂文章的三大标准,即是什么、为什么、怎么写(技巧);理清思路,概括要点,能概括主题主旨,能鉴赏表达技巧,能品味语言特色。

3.答问合。答问一致,答问照应,即怎么问、怎么答;先问什么、先答什么;摘取题目中关键词,重复题目关键词,合理套用问法。

4.有层次。角度合理,界限分明,会三层作答,即“内容+手法+效果”;作答角度逻辑分类正确,不越位,如读者角度、艺术角度、人物、情节、主题、主语,等等。

5.条理清。序号标明,序号规范,如序号一、(一)、1.(1)①,依次作答;观点在前,分析在后;遵循答题规律,完美答题步骤。

附:现代文主观题提分策略

6.求丰满。依据赋分,多答字数,丰满丰富,不留答题空白,答满区间,多答不扣分,获取情感分;诗歌向翻译多要分,小说向情节概括多要分,散文向思路结构多要分,信息类阅读向论证论据多要分。

7.术语准。精准选择,术语贴切,套语熟悉,模板熟练。

8.语文味。语法正确,语句流畅,思维清晰,逻辑严谨,有语文味。

9.书写好。标点规范,清晰标注,中英有别、正确使用;干净整洁,方方正正,横平竖直,结构匀称。

10.成系统。必备知识,体系完整,网络贯通,全面贯通。不同文体贯通,不同板块贯通,板块内部贯通;大小体系贯通,规范创新贯通;从审题到答题到类题归纳贯通,从必备知识到能力形成到素养发展贯通。

探讨材料观点,完成情境运用任务

2023年高考信息类二轮复习

五个基本问题

写了什么

内容

概括

怎么写的

手法

判断、分析

表达了什么

情感

揣摩

文我互动

为什么写

主题

理解综合探究

我们怎么看

评价赏析

鉴赏

信息性文本(论述类为例)基本逻辑

概念或论题

推理演绎实证

推测或应用

下定义、做阐释、作比较,内涵和外延

从方法、论据运用等角度考察论证

信息性阅读是以求知求真的态度与方式阅读文本,从而不断拓宽知识面、增强认知能力、提升思维品质,其对象主要有论述性文本和实用性文本。

对信息性阅读能力的要求有:

在熟悉论述性文本和实用性文本的主要文类及其基本特征、体式惯例的基础上,能整体感知文本,把握文本的主要概念、观点、方法等关键信息,分析评价观点和材料的关系、主要信息和次要信息的关系;

能评价文本的主要观点和基本倾向;

能评估作者的写作意图、读者意识和信息来源,评价文本的社会价值和现实意义,有理有据地评判文中观点,发展新的观点,或呈现更客观的事实;

能在不同文本的信息之间建立联系,分析比较多个文本在内容、材料、观点、表达方式和价值倾向等方面的异同,对有关问题形成更全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题等。

——张开《基于高考评价体系的语文科考试内容改革实施路径》

高考对信息类阅读的考查要求

一、先读标题,预测内容

二、圈点标注,研读文本

三、初步概括,提炼段意

四、前后勾连,整体把握

信息类文本整体阅读

如何高效整体阅读论述类文本

阅读要求

思维步骤

理清段落层次、论述思路

把握主要观点、论证方法

内引外联类型

1.【2021年新高考Ⅰ卷】嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。 2.【2022广州阶段训练】广东地区很多内容迥异的童谣都以“月光光,照地堂”作为起首一句。请结合材料中朱自清的观点,谈谈你对此的理解。 1.【2022年新高考Ⅰ卷】“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分) 2.【2022广州一模】在特定的时代背景下,章太炎提出全新的文学概念,成就非凡,他的治学之道更值得当代青年学子借鉴。请结合材料,谈谈章太炎在治学方面给我们的启示。 1.【2021年新高考Ⅱ卷】互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。

2.【T8联考】元代画家黄公望的山水画《富春山居图》被誉为“画中之兰亭”,在一次大型画展上,某博物馆展出了这幅价值连城的名画。请你根据材料一、材料二的观点,以该博物馆讲解员的身份向观众作推介。

01.给出一句话

(带有评论性话语)

02.给出一段文字材料

03.给出情境解决实际问题

(态度、方法、途径、措施)

观点评价、情境探究

典例1【2021年新高考语文Ⅰ卷】

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

【参考答案】

①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作(观点),“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作(两句话内容);

②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间(观点);

③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画(结合观点分析)。

【评分参考】每答出一点给2分。意思答对即可;如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

观点评价、情境探究——01.给出一句话

现代文阅读Ⅰ主观题·主观题5高考创新题

【2021年新高考语文Ⅰ卷】

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

【答题思路】题目所问→文本印证。由“问点”(题目所问切入点)推向文本“答点”(文本对应得分点)。

【“问点”】唐诗“目送归鸿,手挥五弦”一句,从诗的角度写两个动作。顾恺之说画,“手挥五弦易,目送归鸿难”,内容也是谈到诗句中的两方面(手挥弦、目送鸿),但要扣住一“易”一“难”,“易”“难”是画相对于诗而言的,答题在两者对比分析中得出。

【“答点”】诗和画的两种不同艺术表现形式,在同一内容上会有什么差别,在文本中找。

【思路】①两句话的字面意义理解;②引用文中观点③结合观点,对这两句话进行解读。

观点评价、情境探究——02.给出一段文字材料

典例2【2022年新高考Ⅰ卷】“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。(4分)

①“己所不欲,勿施于人”彰显了传统儒家思想的恕道,能够体现中国立场、中国智慧和中国价值的理念;

②它超越国界、具有当代价值,为谋求中国与世界共同发展进步提供了思路和方法,体现了民族性和世界性的统一。

①材料+对应的文本观点1

②材料+对应的文本观点2

解题三步骤:①“己所不欲,勿施于人”出自《论语》→知识智慧和理性思辨。②现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则→中华优秀传统文化为解决世界性问题提供的思路和办法。③结合材料一对这一现象加以分析→由表及里(中华文明创造性转化、创新性发展)。

观点评价、情境探究——03.给出情境解决实际问题

典例3【2021年新高考Ⅱ卷】互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。

(1)为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播的行为不仅违反了网络行为规范,更触犯了法律强制性的禁区,必将受到法律的严惩(指出本质);

(2)这样的青年不懂得“互联网不是法外之地”,缺乏必要的文明的网络行为观,导致网络行为失范(分析原因);

(3)他们违反了“五不”原则中的“不伤害”,属于无意作恶,侵犯了他人的安全和利益(产生的影响);

(4)他们应当学习网络基准意识中“等效意识”“反身意识”“价值意识”和“契约意识”,规范自己的行为,做一个合格、文明的青年网民(提出建议)。

①阐述本质特点

②分析原因影响

③提出建议观点

现代文阅读Ⅰ主观题·主观题5高考创新题

【1.审题,看要求。如看清从哪一方面来比较异同,这是答题的大方向;需要理解的内容是什么,在文中找到对应的区域进行精读。不要被题目“情境化”噱头所蒙蔽,要看到题目背后考查的内容,也就是明确知道题目要我们“答什么”。

2.梳理,读材料。对材料结构和内容要有完整的、深入的了解。只有深入了解,才能跨材料、宏观地深入比对。

3.解答,明思路。题目所问→文本印证。依据题目设置的“问点”,找到文本的对应“答点”,进行有选择性、有针对性地梳理概括。答题时要全面,重要信息就是重要得分点,分条叙述,不可遗漏。

4.解析,扣观点。理解某一观点内容的,要结合材料观点,分条表述自己的理解。理解的内容一定要以文本为依据,不能想当然。

5.能力,反套路。创新题也就是能力题。不同于论证方法、论证思路(行文脉络)、论证结构和简要概括文本主要内容,要在理解文本内容和作者观点基础上,结合题目所给出的探讨话题,进行自己的理解与表达。没有套路模式,答题关键能力就是对“文本+考题”的综合理解。

能够结合材料,发表对某一问题的不同看法,是一种综合能力的运用,也是一种探究题型。

这种题型的特点在于:一是开放性,允许自由发挥,自由理解,个性化解读,但是考生思考要有深度,要站在多维层面思考问题;

二是限制性,对问题的探究是在规定文本的范围内进行的,所以,考生不能脱离文本而“任意发挥”。

活动一:把握材料观点,有理有据地探讨不同观点

(2021适应性考试)阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

近年来,“人机大战”引起世人关注,人工智能发展引发的忧虑和争论开始从学术圈进入公众视野。要将这些思考引向深入,就需拓宽视域,厘清思路,特别要善用底线思维来把握问题。对无限制发展人工智能可能带来的后果,可从近期、远期和终极威胁三个层面来分析。

近期威胁的一个表现是人工智能开始大批量取代蓝领工人和下层白领。这在发达国家的制造业中表现较明显,我国一些工厂也开始这么做。从经济效益看,工业人工智能成本的下降使“取代”变得有利可图。“汽车的出现没有让马车夫找不到新工作”只是以往的经验,这次并非如此:大批工人陆续失业,只要达到某个临界点,社会就有可能发生动荡。

近期威胁的另一表现是军用人工智能的研发。史蒂芬·霍金、比尔·盖茨等人曾呼吁世人警惕人工智能的盲目研发,特别是军事用途

边练边悟

的研发,认为这有可能导致比原子弹更可怕的武器出现。因为军用人工智能有可能直接操控武器,一旦失控,后果难以设想;即使没有失控,研发出这类更冷酷、更高效的杀人武器,亦非人类之福

人工智能的远期威胁中,最容易想到的就是它们可能的反叛。这点很容易理解,《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片对此已做过大量设想。人工智能业界和一些盲目乐观人士常用“人工智能还很初级”之类的说法宽慰公众,但这种理由是站不住脚的,“老虎还小”不能成为养虎的理由。因此,我们对这一威胁必须保持足够的警惕。

人工智能的终极威胁更加发人深省。这种威胁并非建立在人工智能反叛的假定之上,而是恰恰相反。阿西莫夫提出的一个很少有人注意的重要观点是,所有依赖人工智能的文明都终将灭亡。他给出的理由之一:“一个完全依赖机器人的社会,因极度单调无趣,终究会变得孱弱、衰颓、没落而奄奄一息。”这个看法很有见地。

这里排除人工智能反叛人类的可能,假定未来人工智能可承担人们所希望的“任何工作”,人类就会变成整天混吃等死的寄生虫了。如果真是这样,用不了多久,人类的机能和智力都将迅速退化,我们的人生就变得毫无意义。这是更可怕的威胁。(摘自江晓原《科技创新应树立底线思维——以人工智能发展为例》)

材料二:

人类智能不过是文明的成果,源于社会与历史的心智积淀,而文学正是这种智能优势所在的一部分。文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。而技术主义者恰恰在这里严重缺弦。他们一直梦想着要把感情、性格、伦理、文化以及其他人类表现都数据化,收编为形式逻辑,从而让机器的生物性与人格性更强,使其创造力大增,最终全面超越人类。但他们忘了,人类智能千万年来早已演变得非同寻常——其中一部分颇有几分古怪,倒像是“缺点”。比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。这样一来,即便机器人有了遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)等仿生大招,即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、

直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有“大智若愚”之效,只能让机器人迷糊。

在生活中,一段话到底是不是“高级黑”;一番慷慨到底是不是“装圣母”;一种高声大气是否透出了怯弱;一种节衣缩食是否透出了高贵;同是一种忍让自宽,到底是阿Q的“精神胜利”,还是庄子的等物齐观;同是一种笔下的胡乱涂抹,到底是艺术先锋的创造,还是画鬼容易画人难的胡来……这些问题也许连某个少年都难不住,明眼人更是一望便知。这一类人类常有的心领神会,显示出人类具有超强的处理价值观的能力,其实不过是依托全身心互联与同步的神经响应,依托人类经验的隐秘蕴积,选择了一个几无来由和依据的正确,有时甚至是看似并不靠谱的正确——这样做很平常,就像对付一个趔趄或一个喷嚏那样自然,属于瞬间事件。但机器人呢,光是辨识一个“高级黑”的正话反听,可能就会导致全部数据库瘫痪。

(摘编自韩少功《当机器人成立作家协会》)

有人认为,在对待人工智能的态度上,材料一和材料二截然相反。你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。(6分)

示例一:同意。

①材料一是悲观的,认为人工智能将给人类带来威胁,在对待人工智能问题上,必须树立底线思维;②材料二是乐观的,认为人工智能不可能全面超越人类,人类超强的处理价值观的能力是机器人无法比拟的。

示例二:不同意。

①两者关注的领域不同,材料一讨论的是科技发展领域的人工智能,材料二讨论的是文学创作领域的人工智能;②因为关注领域不同,即使两者态度有所不同,也不构成截然相反的关系。

示例三:不同意。

在对待人工智能的态度上,两则材料是相同,都认为人工智能的发展应有底线、限度,不可以过度发展,也不能取代人类智能。材料一主要从近期、远期和终极威胁三个层面说明无限制发展人工智能的后果,提出应该有底线思维;材料二将人类智能与人工智能对比,说明人工智能不能替代人类智能。

点拨关键

答这类探究题有两个关键:

一是亮明观点:支持或反对。表明观点主要取决于考生读完全文深入思考。这种题型似乎亮出哪一个观点都可以,但是从实际答题来看,一般不会反对材料观点。

二是充分阐明理由或依据。理由很好找,且从文中很容易找到。但是答题的关键在于充分,换言之,以“角度多”取胜,能够多角度地从文中找出理由,而不是一味地拼字数。如上面第5题,考生在找理由时大多围绕收入、就业这些“个人”角度,忽视了从社会、经济、科技、国家等角度去分析利弊,导致角度单一,得分不高。从某种意义上讲,这类题同概括题是相似的。

当然,理由也可以从文本之外找,但主要立足于材料内部,这是答题的根本原则。

1.审题准。审清题旨,读懂题目,真审题,读懂题;字字推敲,字字有来历;提问有诀窍,题型能识别;考查有方向,能力有要求;用词有特点,标志很清楚。

2.读懂文。依据文体,读懂文章,熟悉读懂文章的三大标准,即是什么、为什么、怎么写(技巧);理清思路,概括要点,能概括主题主旨,能鉴赏表达技巧,能品味语言特色。

3.答问合。答问一致,答问照应,即怎么问、怎么答;先问什么、先答什么;摘取题目中关键词,重复题目关键词,合理套用问法。

4.有层次。角度合理,界限分明,会三层作答,即“内容+手法+效果”;作答角度逻辑分类正确,不越位,如读者角度、艺术角度、人物、情节、主题、主语,等等。

5.条理清。序号标明,序号规范,如序号一、(一)、1.(1)①,依次作答;观点在前,分析在后;遵循答题规律,完美答题步骤。

附:现代文主观题提分策略

6.求丰满。依据赋分,多答字数,丰满丰富,不留答题空白,答满区间,多答不扣分,获取情感分;诗歌向翻译多要分,小说向情节概括多要分,散文向思路结构多要分,信息类阅读向论证论据多要分。

7.术语准。精准选择,术语贴切,套语熟悉,模板熟练。

8.语文味。语法正确,语句流畅,思维清晰,逻辑严谨,有语文味。

9.书写好。标点规范,清晰标注,中英有别、正确使用;干净整洁,方方正正,横平竖直,结构匀称。

10.成系统。必备知识,体系完整,网络贯通,全面贯通。不同文体贯通,不同板块贯通,板块内部贯通;大小体系贯通,规范创新贯通;从审题到答题到类题归纳贯通,从必备知识到能力形成到素养发展贯通。