纲要上第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 15:45:37 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

中华文明上下 年

五千

三千五百年?

在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,随着大会主席的落锤,中国提交的“良诸古城遗址”项目经世界遗产委员会审议获准列入世界遗产名录。

良诸古城被列入世界遗产这意味着中国文明起源和国家形成于距今五千年前,终于得到了国际承认。

良渚文化是中华五千年文明的实证

中华文明的起源与早期国家

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

壹·跨越千年的文化之旅

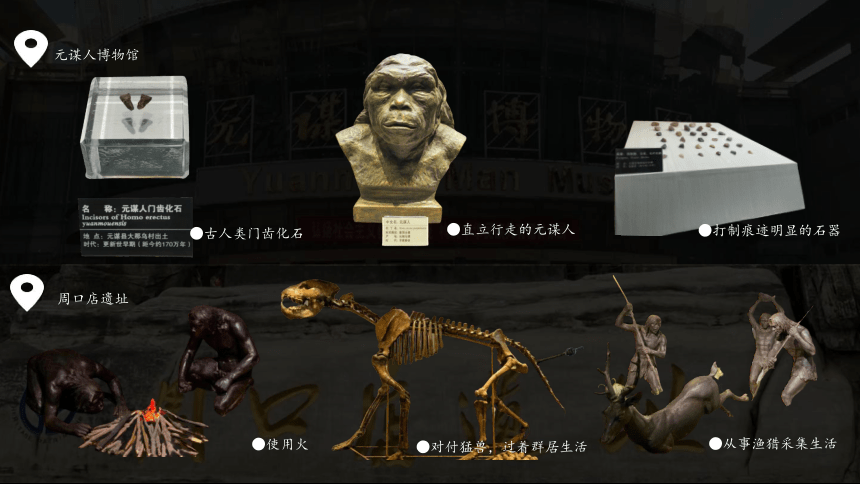

●使用火

●从事渔猎采集生活

●对付猛兽,过着群居生活

●打制痕迹明显的石器

●直立行走的元谋人

●古人类门齿化石

元谋人博物馆

周口店遗址

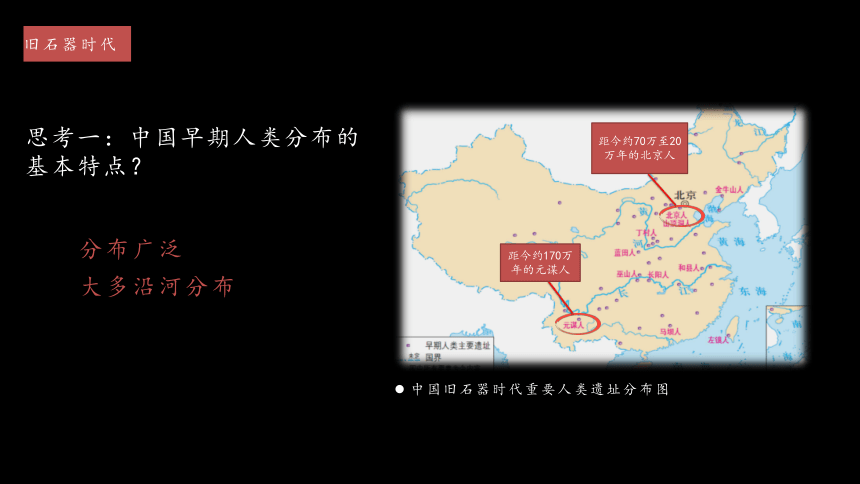

旧石器时代

思考一:中国早期人类分布的基本特点?

分布广泛

大多沿河分布

距今约170万年的元谋人

距今约70万至20万年的北京人

中国旧石器时代重要人类遗址分布图

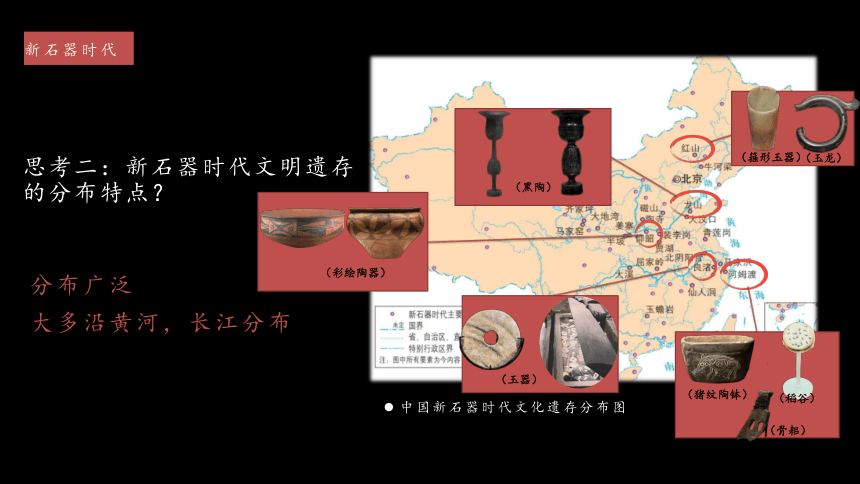

中国新石器时代文化遗存分布图

新石器时代

思考二:新石器时代文明遗存的分布特点?

分布广泛

大多沿黄河,长江分布

(猪纹陶钵)

(骨耜)

(稻谷)

(玉器)

(彩绘陶器)

(黑陶)

(玉龙)

(箍形玉器)

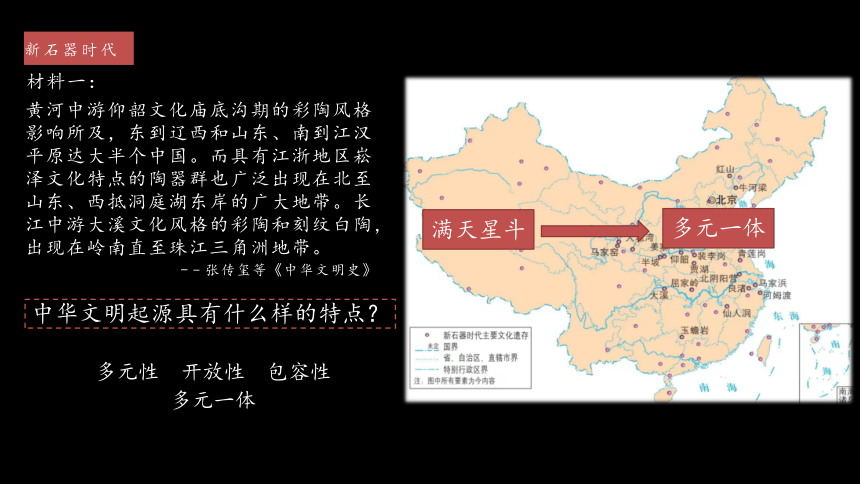

黄河中游仰韶文化庙底沟期的彩陶风格影响所及,东到辽西和山东、南到江汉平原达大半个中国。而具有江浙地区崧泽文化特点的陶器群也广泛出现在北至山东、西抵洞庭湖东岸的广大地带。长江中游大溪文化风格的彩陶和刻纹白陶,出现在岭南直至珠江三角洲地带。

-﹣张传玺等《中华文明史》

中华文明起源具有什么样的特点?

多元性 开放性 包容性

多元一体

满天星斗

材料一:

新石器时代

满天星斗

多元一体

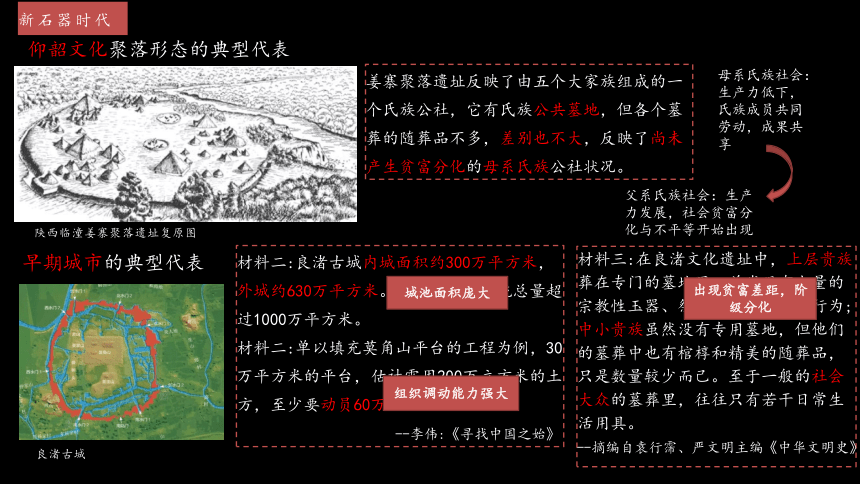

姜寨聚落遗址反映了由五个大家族组成的一个氏族公社,它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大,反映了尚未产生贫富分化的母系氏族公社状况。

陕西临潼姜寨聚落遗址复原图

仰韶文化聚落形态的典型代表

材料二:良渚古城内城面积约300万平方米,外城约630万平方米。古城和水利系统总量超过1000万平方米。

材料二:单以填充莫角山平台的工程为例,30万平方米的平台,估计需用200万立方米的土方,至少要动员60万人日工。

--李伟:《寻找中国之始》

材料三:在良渚文化遗址中,上层贵族葬在专门的墓地里,并发现有大量的宗教性玉器、祭坛和豪华的丧葬行为;中小贵族虽然没有专用墓地,但他们的墓葬中也有棺椁和精美的随葬品,只是数量较少而己。至于一般的社会大众的墓葬里,往往只有若干日常生活用具。

--摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

良渚古城

早期城市的典型代表

母系氏族社会:生产力低下,氏族成员共同劳动,成果共享

父系氏族社会:生产力发展,社会贫富分化与不平等开始出现

新石器时代

城池面积庞大

组织调动能力强大

出现贫富差距,阶级分化

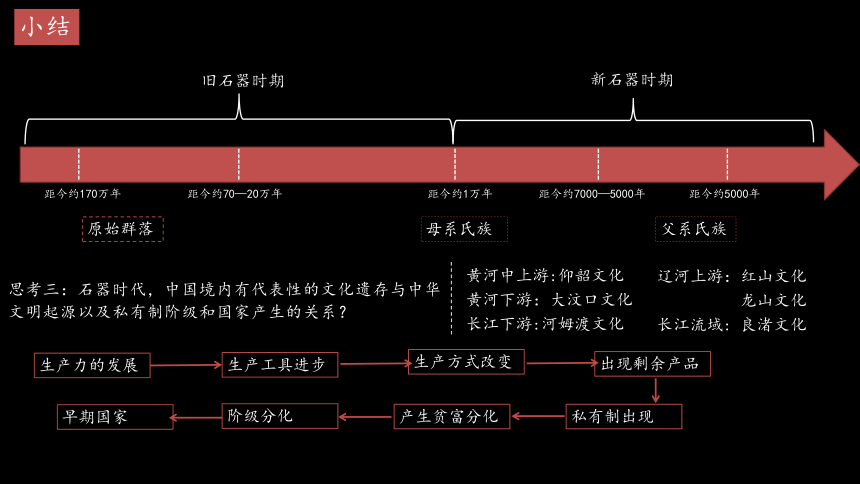

思考三:石器时代,中国境内有代表性的文化遗存与中华文明起源以及私有制阶级和国家产生的关系?

距今约170万年

距今约70—20万年

距今约1万年

距今约7000—5000年

距今约5000年

旧石器时期

新石器时期

原始群落

母系氏族

父系氏族

黄河中上游:仰韶文化

黄河下游:大汶口文化

长江下游:河姆渡文化

辽河上游:红山文化

龙山文化

长江流域: 良渚文化

小结

生产力的发展

出现剩余产品

私有制出现

产生贫富分化

阶级分化

生产工具进步

生产方式改变

早期国家

贰·探寻早期国家的文明印记

三皇(有争议):燧人氏(天皇)、伏羲(人皇)、神农(地皇)

五帝:黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜

黄帝

炎帝

炎黄部落联盟

华夏始祖

部落

部落联盟

邦国

国家

万邦时代

●观象台

都城规模大,有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级阶层分化比较明显,具备了国家的初始形态。

● 彩绘陶壶

● 彩绘双耳罐

夏朝

世袭制代替禅让制

夏王是最高统治者

中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职管

地方仍是聚族而居,除对夏部族生活的地区实行直接统治外,夏朝对其他地方主要通过一些部落进行间接统治。

关于启的继位,为何古书有不同的记载?

益(禹晚年培养的接班人) 让帝禹之子启。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

(约公元前2070年——公元前1600年)

尧

舜

禹

启

德行杰出

治水有功

儿子

夏文化的遗存(可能):二里头遗址

王国维:二重证据法

夏朝是否存在?

吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。此"二重证据法",惟在今日始得为之。

-﹣王国维:《古史新证.总论》

缺乏文献史料

夏朝、夏文化和夏代历史,至今还是一个让历史家们大感困惑的斯芬克斯之谜。

--陈剩勇《中国第一个王朝的崛起》

“二里头遗址极有可能是夏,或遗址最有可能是夏,但我不能说它肯定就是夏。”

--许宏(二里头工作队第三队任队长)

材料四:

出土文物

传世文献

通过甲骨文的发现与研究,使《史记·殷本纪》成为信史。

甲骨文:刻在龟甲和兽骨上的文字,内容大部分是殷商王室占卜的记录。

青铜器:

玄鸟作图腾,甲骨做占卜,青铜做礼器

商朝

(约公元前1600年——公元前1046年)

古代最早的一种成熟文字

从材料中能反映出商朝的政治制度有什么特点?

神权色彩浓厚,神权与王权结合

商朝后期是我国青铜器铸造的第一个高峰期。青铜器的种类繁多,其用途可分为礼器、乐器、兵器、工具和车马器几类。商朝主要以礼器为主,礼器用于各种礼仪场合,如祭祀和宴会等,主要功能是体现奴隶主的权势威严,并区分他们的尊卑等级以及维护统治秩序。青铜器不仅具有实用价值,还代表着权利与财富。

国之大事,在祀与戎。 ——《左传》

有夏多罪,天命殛之...予畏上帝,不敢不征...予尚辅予一人,致天之罚。 ——《尚书·盘庚》

材料五:

——“天命玄鸟,降而生商”——《诗经》

势 力 范 围

东到大海,西及陇山

南跨江汉,北至燕山

商朝

商王:最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。

实行内外服制度

商朝政治

内服:商王直接控制的王畿地区

外服:商王间接控制的方国和部落

商王与外服的关系:

(1)商王控制着外服

(2)商王对外服的控制是有限的,外服之地保持原来地的社会结构,外服有很大的自主权,甚至可以对商王发动战争。

实质:松散联盟

西周

牧野之战

(约公元前1046年——公元前770年)

利簋

珷征商,隹(唯)甲子朝,歲鼎克昏,夙又(有)商。辛未,王才闌啟,易又(右)吏利金,用乍(作)旜公寶尊彝

何尊

唯王初壅,宅於成周。復稟王禮福自天。在四月丙戌,王誥宗小子於京室,曰:‘昔在爾考公氏,克逨文王,肆文王受茲命。唯武王既克大邑商,則廷告於天,曰:余其宅茲中國,自茲乂民。嗚呼!爾有雖小子無識,視於公氏,有勳於天,徹命。敬享哉!’唯王恭德裕天,訓我不敏。王咸誥。雍州何賜貝卅朋,用作口(周)公寶尊彝。唯王五祀”。

这里的中国与今天的中国是一个意思吗?在当时指的是哪里?

分封制:在保证周王室强大的条件下,把土地和人民分封给臣属,让他们封邦建国,以拱卫王室。

西周的制度

为什么要实行分封制?

以藩屏周

观察分封的地图,思考分封对象及其特点

分封对象:王族,功臣,先代贵族

分封特点:以同姓贵族为主体,以血缘关系为纽带,同姓多处于战略要地或富庶之地

兼制天下,立七十一国,姬姓独占五十三人。

——《荀子·儒效篇》

分封制有何影响?

积极影响:周对地方的统治得到加强

消极影响:诸侯的独立性强,埋下了分裂格局的隐患

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

分封制

特点:层层分封,呈金字塔型的等级结构

宗法制:以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度,实行嫡长子继承制。

(立嫡以长不以贤,立子以贵不以长)

宗法制与分封制互为表里,相辅相成。分封制是宗法制的政治表现,宗法制是分封制的政治纽带。

血缘纽带同政治关系结合起来,有利于巩固王权和保障各级贵族的权力,凝聚宗族,防止内部纷争。

家国一体

西周的制度

礼乐制:各级贵族的政治和生活准则,让人在文化熏陶中认可森严的等级制。礼,贵贱有序;乐,上下和同。

西周的制度

思考:分封制、宗法制与礼乐制三者间有何联系?

礼乐制

分封制

宗法制

维护工具

维护工具

政治体现

血缘纽带

互为表里

国家政治

家族血缘

家国一体

(藏礼于器)

商和西周的经济

(普天之下莫非王土,率土之兵莫非王臣)

手工业:青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁多。

土地制度:实行奴隶主土地国有制,周天子名义上占有全国的土地和臣民,土地不能随意买卖。井田制是土地经营的基本方式。

“共养公田

”

农业:主要生产部门,农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

思考:井田制能长久运作吗?

● 大克鼎

● 鸟纹觞

● 盠青铜驹尊

总结

探寻中国早期国家的文明印记(政治、经济、文化)

神权与王权结合

血缘与政治结合

最高权利集团尚未完成权利的高度集中

农业为主要生产部门

奴隶主土地国有,井田制

青铜铸造业水平发展

出现成熟的文字

鬼神迷信色彩浓厚

家国同构的国家观念

政治:

经济:

文化:

小组讨论

学习拓展

人无于水监,当于民监。 ——《尚书·酒诘》

惟王子子孙孙永保民。 ——《尚书·梓材》

上述材料反映了怎样的思想观念

这两则材料反映了西周统治者从“重神观念”向“重人观念”的转变,统治者逐渐认识到民的重要性。

敬德保民

中华文明上下 年

五千

三千五百年?

在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,随着大会主席的落锤,中国提交的“良诸古城遗址”项目经世界遗产委员会审议获准列入世界遗产名录。

良诸古城被列入世界遗产这意味着中国文明起源和国家形成于距今五千年前,终于得到了国际承认。

良渚文化是中华五千年文明的实证

中华文明的起源与早期国家

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

壹·跨越千年的文化之旅

●使用火

●从事渔猎采集生活

●对付猛兽,过着群居生活

●打制痕迹明显的石器

●直立行走的元谋人

●古人类门齿化石

元谋人博物馆

周口店遗址

旧石器时代

思考一:中国早期人类分布的基本特点?

分布广泛

大多沿河分布

距今约170万年的元谋人

距今约70万至20万年的北京人

中国旧石器时代重要人类遗址分布图

中国新石器时代文化遗存分布图

新石器时代

思考二:新石器时代文明遗存的分布特点?

分布广泛

大多沿黄河,长江分布

(猪纹陶钵)

(骨耜)

(稻谷)

(玉器)

(彩绘陶器)

(黑陶)

(玉龙)

(箍形玉器)

黄河中游仰韶文化庙底沟期的彩陶风格影响所及,东到辽西和山东、南到江汉平原达大半个中国。而具有江浙地区崧泽文化特点的陶器群也广泛出现在北至山东、西抵洞庭湖东岸的广大地带。长江中游大溪文化风格的彩陶和刻纹白陶,出现在岭南直至珠江三角洲地带。

-﹣张传玺等《中华文明史》

中华文明起源具有什么样的特点?

多元性 开放性 包容性

多元一体

满天星斗

材料一:

新石器时代

满天星斗

多元一体

姜寨聚落遗址反映了由五个大家族组成的一个氏族公社,它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大,反映了尚未产生贫富分化的母系氏族公社状况。

陕西临潼姜寨聚落遗址复原图

仰韶文化聚落形态的典型代表

材料二:良渚古城内城面积约300万平方米,外城约630万平方米。古城和水利系统总量超过1000万平方米。

材料二:单以填充莫角山平台的工程为例,30万平方米的平台,估计需用200万立方米的土方,至少要动员60万人日工。

--李伟:《寻找中国之始》

材料三:在良渚文化遗址中,上层贵族葬在专门的墓地里,并发现有大量的宗教性玉器、祭坛和豪华的丧葬行为;中小贵族虽然没有专用墓地,但他们的墓葬中也有棺椁和精美的随葬品,只是数量较少而己。至于一般的社会大众的墓葬里,往往只有若干日常生活用具。

--摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

良渚古城

早期城市的典型代表

母系氏族社会:生产力低下,氏族成员共同劳动,成果共享

父系氏族社会:生产力发展,社会贫富分化与不平等开始出现

新石器时代

城池面积庞大

组织调动能力强大

出现贫富差距,阶级分化

思考三:石器时代,中国境内有代表性的文化遗存与中华文明起源以及私有制阶级和国家产生的关系?

距今约170万年

距今约70—20万年

距今约1万年

距今约7000—5000年

距今约5000年

旧石器时期

新石器时期

原始群落

母系氏族

父系氏族

黄河中上游:仰韶文化

黄河下游:大汶口文化

长江下游:河姆渡文化

辽河上游:红山文化

龙山文化

长江流域: 良渚文化

小结

生产力的发展

出现剩余产品

私有制出现

产生贫富分化

阶级分化

生产工具进步

生产方式改变

早期国家

贰·探寻早期国家的文明印记

三皇(有争议):燧人氏(天皇)、伏羲(人皇)、神农(地皇)

五帝:黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜

黄帝

炎帝

炎黄部落联盟

华夏始祖

部落

部落联盟

邦国

国家

万邦时代

●观象台

都城规模大,有宫殿建筑、天文建筑以及各种礼器,阶级阶层分化比较明显,具备了国家的初始形态。

● 彩绘陶壶

● 彩绘双耳罐

夏朝

世袭制代替禅让制

夏王是最高统治者

中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职管

地方仍是聚族而居,除对夏部族生活的地区实行直接统治外,夏朝对其他地方主要通过一些部落进行间接统治。

关于启的继位,为何古书有不同的记载?

益(禹晚年培养的接班人) 让帝禹之子启。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

(约公元前2070年——公元前1600年)

尧

舜

禹

启

德行杰出

治水有功

儿子

夏文化的遗存(可能):二里头遗址

王国维:二重证据法

夏朝是否存在?

吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。此"二重证据法",惟在今日始得为之。

-﹣王国维:《古史新证.总论》

缺乏文献史料

夏朝、夏文化和夏代历史,至今还是一个让历史家们大感困惑的斯芬克斯之谜。

--陈剩勇《中国第一个王朝的崛起》

“二里头遗址极有可能是夏,或遗址最有可能是夏,但我不能说它肯定就是夏。”

--许宏(二里头工作队第三队任队长)

材料四:

出土文物

传世文献

通过甲骨文的发现与研究,使《史记·殷本纪》成为信史。

甲骨文:刻在龟甲和兽骨上的文字,内容大部分是殷商王室占卜的记录。

青铜器:

玄鸟作图腾,甲骨做占卜,青铜做礼器

商朝

(约公元前1600年——公元前1046年)

古代最早的一种成熟文字

从材料中能反映出商朝的政治制度有什么特点?

神权色彩浓厚,神权与王权结合

商朝后期是我国青铜器铸造的第一个高峰期。青铜器的种类繁多,其用途可分为礼器、乐器、兵器、工具和车马器几类。商朝主要以礼器为主,礼器用于各种礼仪场合,如祭祀和宴会等,主要功能是体现奴隶主的权势威严,并区分他们的尊卑等级以及维护统治秩序。青铜器不仅具有实用价值,还代表着权利与财富。

国之大事,在祀与戎。 ——《左传》

有夏多罪,天命殛之...予畏上帝,不敢不征...予尚辅予一人,致天之罚。 ——《尚书·盘庚》

材料五:

——“天命玄鸟,降而生商”——《诗经》

势 力 范 围

东到大海,西及陇山

南跨江汉,北至燕山

商朝

商王:最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。

实行内外服制度

商朝政治

内服:商王直接控制的王畿地区

外服:商王间接控制的方国和部落

商王与外服的关系:

(1)商王控制着外服

(2)商王对外服的控制是有限的,外服之地保持原来地的社会结构,外服有很大的自主权,甚至可以对商王发动战争。

实质:松散联盟

西周

牧野之战

(约公元前1046年——公元前770年)

利簋

珷征商,隹(唯)甲子朝,歲鼎克昏,夙又(有)商。辛未,王才闌啟,易又(右)吏利金,用乍(作)旜公寶尊彝

何尊

唯王初壅,宅於成周。復稟王禮福自天。在四月丙戌,王誥宗小子於京室,曰:‘昔在爾考公氏,克逨文王,肆文王受茲命。唯武王既克大邑商,則廷告於天,曰:余其宅茲中國,自茲乂民。嗚呼!爾有雖小子無識,視於公氏,有勳於天,徹命。敬享哉!’唯王恭德裕天,訓我不敏。王咸誥。雍州何賜貝卅朋,用作口(周)公寶尊彝。唯王五祀”。

这里的中国与今天的中国是一个意思吗?在当时指的是哪里?

分封制:在保证周王室强大的条件下,把土地和人民分封给臣属,让他们封邦建国,以拱卫王室。

西周的制度

为什么要实行分封制?

以藩屏周

观察分封的地图,思考分封对象及其特点

分封对象:王族,功臣,先代贵族

分封特点:以同姓贵族为主体,以血缘关系为纽带,同姓多处于战略要地或富庶之地

兼制天下,立七十一国,姬姓独占五十三人。

——《荀子·儒效篇》

分封制有何影响?

积极影响:周对地方的统治得到加强

消极影响:诸侯的独立性强,埋下了分裂格局的隐患

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

分封制

特点:层层分封,呈金字塔型的等级结构

宗法制:以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度,实行嫡长子继承制。

(立嫡以长不以贤,立子以贵不以长)

宗法制与分封制互为表里,相辅相成。分封制是宗法制的政治表现,宗法制是分封制的政治纽带。

血缘纽带同政治关系结合起来,有利于巩固王权和保障各级贵族的权力,凝聚宗族,防止内部纷争。

家国一体

西周的制度

礼乐制:各级贵族的政治和生活准则,让人在文化熏陶中认可森严的等级制。礼,贵贱有序;乐,上下和同。

西周的制度

思考:分封制、宗法制与礼乐制三者间有何联系?

礼乐制

分封制

宗法制

维护工具

维护工具

政治体现

血缘纽带

互为表里

国家政治

家族血缘

家国一体

(藏礼于器)

商和西周的经济

(普天之下莫非王土,率土之兵莫非王臣)

手工业:青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁多。

土地制度:实行奴隶主土地国有制,周天子名义上占有全国的土地和臣民,土地不能随意买卖。井田制是土地经营的基本方式。

“共养公田

”

农业:主要生产部门,农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

思考:井田制能长久运作吗?

● 大克鼎

● 鸟纹觞

● 盠青铜驹尊

总结

探寻中国早期国家的文明印记(政治、经济、文化)

神权与王权结合

血缘与政治结合

最高权利集团尚未完成权利的高度集中

农业为主要生产部门

奴隶主土地国有,井田制

青铜铸造业水平发展

出现成熟的文字

鬼神迷信色彩浓厚

家国同构的国家观念

政治:

经济:

文化:

小组讨论

学习拓展

人无于水监,当于民监。 ——《尚书·酒诘》

惟王子子孙孙永保民。 ——《尚书·梓材》

上述材料反映了怎样的思想观念

这两则材料反映了西周统治者从“重神观念”向“重人观念”的转变,统治者逐渐认识到民的重要性。

敬德保民

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进