纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 15:45:57 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

从东晋宗室到北魏重臣:

琅琊王司马楚之的一生

司马楚之(390年~464年),字德秀,晋宣帝司马懿之弟司马馗的八世孙。北魏时杰出将领,官至大将军、琅邪王,去世后谥曰贞王。公元5世纪初,东晋政权再次面临权臣的篡夺。420年,刘裕取代司马氏建立了刘宋王朝,大杀司马宗室,司马楚之招集义勇同刘裕对抗,以东晋宗室的身份投靠北魏。司马楚之是晋代皇族投靠鲜卑北魏第一人,一生南征北战,战功赫赫,生前封王开府,迎娶北魏拓跋氏河内公主,死后极享哀荣。

刘裕夺位后大杀司马宗室,司马楚之以东晋宗室的身份投靠北魏。这些史实反映了当时社会处于一个什么状态?

身为东晋宗室旁支的司马楚之迎娶北魏拓跋氏河内公主,可谓是“东晋之胤与鲜卑之脉的南北融合”,这体现了当时怎样的历史大势?

课程标准:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

《中外历史纲要》(上)第一单元 第5课

从琅琊王司马楚之看:

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

壹

从分裂到统一

政权更迭

司马楚之为司马荣期之子,司马懿弟司马馗九世孙,“谯纵叛乱”时,东晋任命司马荣期率军讨伐谯纵,不幸在途中为部下所害。司马楚之本想护送父亲的棺柩返回建康安葬,但此时刘裕为能取代东晋,在京师大杀司马宗室。司马楚之怕被诛杀,遂在江、淮间招集义勇,同刘裕对抗。不久,司马楚之从驻防的国境线上逃到平城,投靠了北魏王朝,后被封为“琅琊王”。据《魏书·司马楚之传》记载,投魏以后的司马楚之官拜“假节、侍中、镇西大将军、开府仪同三司、云中镇将军、朔州刺史”。

思考一:刘裕夺位后大杀司马宗室,司马楚之以东晋宗室

的身份投靠北魏。这些史实反映了当时社会处于一个什么状态?

政权更迭频繁、国家分裂动荡

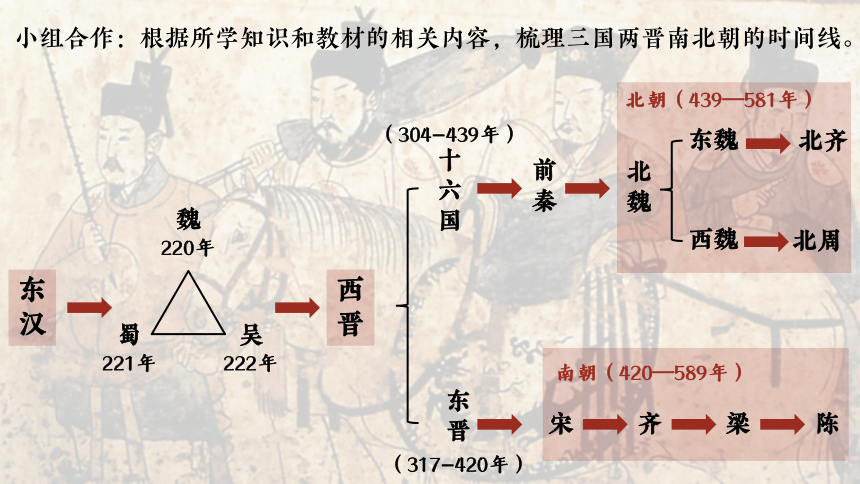

东汉

西晋

十六国

东

晋

(317-420年)

前秦

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北朝(439—581年)

南朝(420—589年)

魏

220年

蜀

221年

吴222年

(304-439年)

宋

齐

梁

陈

小组合作:根据所学知识和教材的相关内容,梳理三国两晋南北朝的时间线。

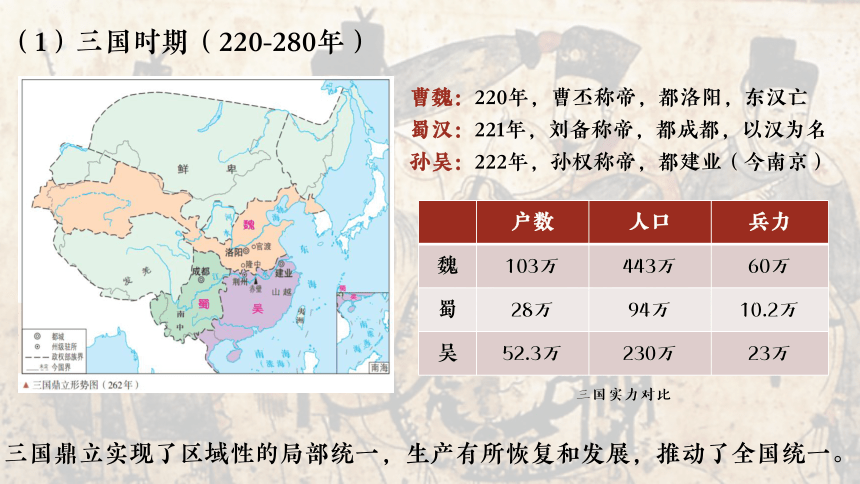

(1)三国时期(220-280年)

曹魏:220年,曹丕称帝,都洛阳,东汉亡

蜀汉:221年,刘备称帝,都成都,以汉为名

孙吴:222年,孙权称帝,都建业(今南京)

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

三国实力对比

三国鼎立实现了区域性的局部统一,生产有所恢复和发展,推动了全国统一。

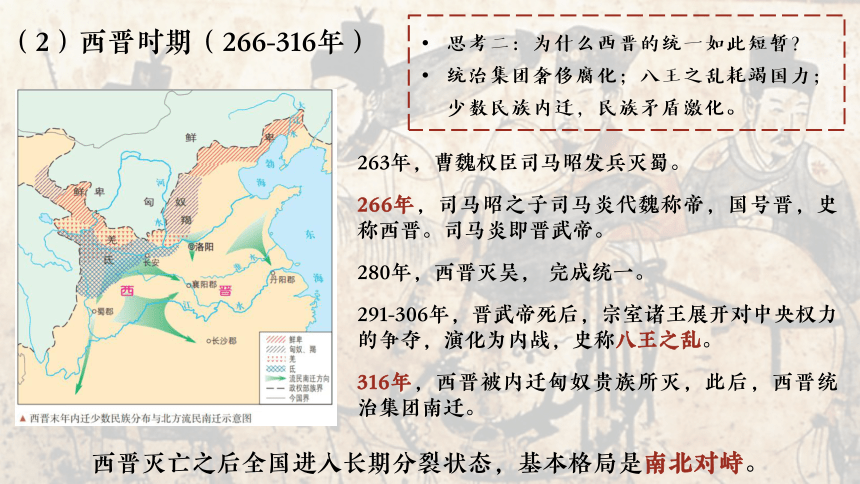

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。司马炎即晋武帝。

280年,西晋灭吴, 完成统一。

291-306年,晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战,史称八王之乱。

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭,此后,西晋统治集团南迁。

(2)西晋时期(266-316年)

西晋灭亡之后全国进入长期分裂状态,基本格局是南北对峙。

思考二:为什么西晋的统一如此短暂?

统治集团奢侈腐化;八王之乱耗竭国力;少数民族内迁,民族矛盾激化。

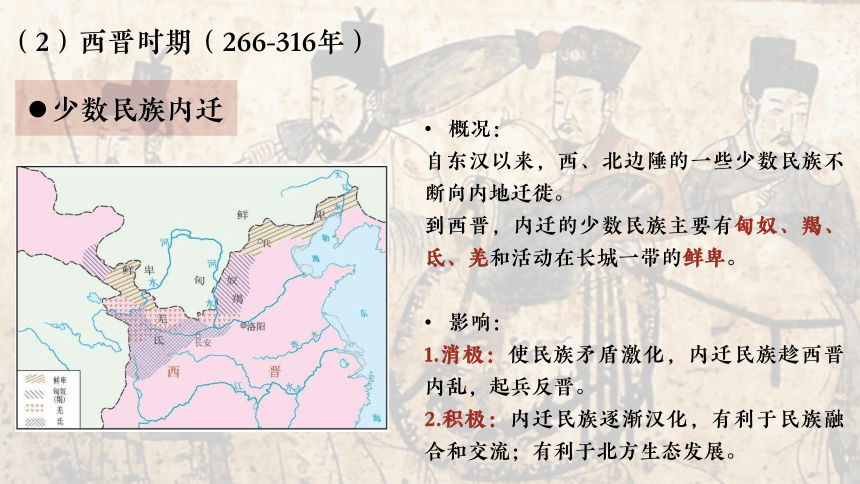

概况:

自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。

到西晋,内迁的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌和活动在长城一带的鲜卑。

影响:

1.消极:使民族矛盾激化,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

2.积极:内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合和交流;有利于北方生态发展。

少数民族内迁

(2)西晋时期(266-316年)

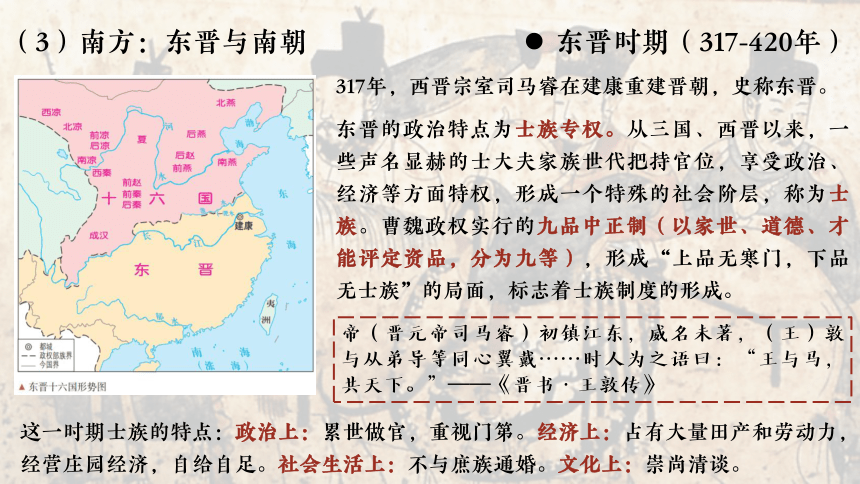

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

东晋的政治特点为士族专权。从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。曹魏政权实行的九品中正制(以家世、道德、才能评定资品,分为九等),形成“上品无寒门,下品无士族”的局面,标志着士族制度的形成。

东晋时期(317-420年)

(3)南方:东晋与南朝

这一时期士族的特点:政治上:累世做官,重视门第。经济上:占有大量田产和劳动力,经营庄园经济,自给自足。社会生活上:不与庶族通婚。文化上:崇尚清谈。

帝(晋元帝司马睿)初镇江东,威名未著,(王)敦与从弟导等同心翼戴……时人为之语曰:“王与马,共天下。”——《晋书·王敦传》

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。

朝代 建立者 时间 都城

南朝 宋 刘裕 420年-479年 建康

齐 萧道成 479年-502年 梁 萧衍 502年-557年 陈 陈霸先 557年-589年 南朝时期(420-589年)

(3)南方:东晋与南朝

西晋末年到东晋时期,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方,随后大举进攻东晋,被击败于淝水,史称“淝水之战”。前秦政权在淝水之战后迅速崩溃,稍显缓和的民族矛盾又加剧了,北方在短暂统一后又迅速分裂。

(4)北方:十六国与北朝

十六国时期(304-439年)

特点:

1.采用中原的国号、年号;2.学习汉族的典章制度;

3.打破原有民族布局,缩小差异。

439年,北魏统一北方,6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,后又分别被北齐、北周取代。上述五个王朝合称北朝。

不久,隋朝取代北周,统一全国,终于结束了长达数百年的分裂割据局面。

(4)北方:十六国与北朝

北朝时期(439-581年)

思考三:三国两晋南北朝的政权更迭中蕴含着什么时代趋势

于分裂中孕育统一因素,于统一中隐含分裂因素。

贰

从冲突到融合

民族交融

司马楚之在北魏迎娶下嫁的北魏宗室女子,成为北魏拓跋氏家族的女婿。这位拓跋氏为司马楚之诞下至少两子,分别是司马金龙、司马跃。司马金龙从小便是在汉鲜、南北大交融的家庭环境中成长的:一边是司马氏家族自汉代起便有所传承的经学教导,一边是拓跋氏家族口耳相传的族群记忆,司马金龙本身就是北朝族群融合的典型代表,既是血脉的融合,也是文化的融合。

思考四:身为东晋宗室旁支的司马楚之迎娶北魏拓跋氏河内公主,可谓是

“东晋之胤与鲜卑之脉的南北融合”,这体现了当时怎样的历史大势?

民族交融

思考五:阅读上述材料和教材中的相关内容,分析江南地区出现了什么变化?

1.南方蛮汉交融:江南开发

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。——《史记》

材料二:至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜(鄠县、杜县,在今陕西)之间,不能比也。荆城(荆州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

江南地区得到开发,由贫穷逐渐富饶

材料一:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发。——邹纪万《魏晋南北朝史》

材料二:侨立郡县,安土定居,生息休养,遂创东晋南朝二百七十年偏安之局。——周一良《魏晋南北朝史十二讲》

材料三:会土(约相当今钱塘江下游平原)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜(指北方)之间,不能比也。——《宋书》

劳动力和技术因素:北方人口南迁带来先进的生产工具和技术,充实了劳动力资源。

社会环境:南方社会相对安定,长期处于和平环境。

自然环境:江南自然条件优越,具备良好的开发基础。

小组合作:阅读下面的材料和教材中的相关内容,分析江南开发的原因?

农业:生产工具和技术,劳动力,土地开垦,农作物品种增加,产量提高;

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步;

民族融合:江南少数民族与汉族交融。

在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族交融,促进民族交融;

南方经济发展,南北方经济差距缩小,为经济重心南移奠定基础。

江南开发的表现

江南开发的影响

思考六:阅读教材第28页的相关内容,分析江南地区的表现和影响?

(1)东汉以来:

少数民族内迁,胡汉对立严重

非我族类,其心必异。而因其衰敝,迁之畿服,士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气毒于骨髓;至于蕃育众盛,则坐生其心。——江统《徙戎论》

(2)十六国时期:

少数民族政权建立,民族差异逐渐缩小,民族隔阂依旧存在

(3)北魏时期:

孝文帝改革,民族交融加强

2.北方胡汉交融

拓跋宏五岁即位,年号延兴,由明太后临朝执政,推行改革。490年,孝文帝正式亲政后,进一步推行改革,促进了北魏政治、经济、文化、军事的发展,史称“太和改革”。

(1)缓和民族矛盾;

(2)改变鲜卑族落后状态;

(3)孝文帝深受汉文化影响。

孝文帝改革的原因

孝文帝改革的措施

(1)迁都洛阳

迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城。

讨论探究:根据上面的地图和教材中的相关内容,分析为什么要迁都洛阳?

洛阳

平城

政治:保守势力强大,不利于改革

经济:气候恶劣,产粮有限,生产不能满足发展需要

位置:地理位置偏僻,交通不便,不利于控制中原

文化:落后的少数民族文化

政治:利于争取汉族地主阶级的合作

经济:地处黄河之南,农业生产发达

位置:地处中原,交通便利,利于控制中原

文化:先进的汉族文化,数个朝代之都

孝文帝改革的措施

(2)穿汉服,说汉语

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语。

(3)改汉姓

改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元。

(4)定门第等级,鼓励与汉族贵族联姻

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

穿着胡服的北魏陶俑

改穿汉服的北魏陶俑

汉化

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。——逯耀东《从平城到洛阳》

身为东晋宗室旁支的司马楚之归顺北魏后,迎娶北魏拓跋氏河内公主。

积极:

促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

促进了北方的民族交融,大大缓解了民族矛盾;

为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

消极:

全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性;

移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,激化社会矛盾;

改革中利益受损的少数民族掀起暴动,导致了北魏灭亡。

北魏孝文帝改革是一场由鲜卑贵族领导的自上而下的封建化的政治改革。

孝文帝改革的影响

魏晋墓葬壁画耕牛图

汉代妇女制作蒸馍与烙饼砖画

少数民族

汉化

中原地区

胡化

民族大融合的实现,是南北朝时期北方历史发展中最积极的因素,

隋唐统一帝国正是在北朝时期民族大融合基础上形成的。

东汉

西晋

十六国

东

晋

(317-420年)

前秦

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北朝(439—581年)

南朝(420—589年)

魏

220年

蜀

221年

吴222年

(304-439年)

宋

齐

梁

陈

政权更迭、民众迁徙

集权回归、经济发展、民族交融

时代特征:民族政权长期分立 更迭频繁

分裂

统一

课堂小结

从东晋宗室到北魏重臣:

琅琊王司马楚之的一生

司马楚之(390年~464年),字德秀,晋宣帝司马懿之弟司马馗的八世孙。北魏时杰出将领,官至大将军、琅邪王,去世后谥曰贞王。公元5世纪初,东晋政权再次面临权臣的篡夺。420年,刘裕取代司马氏建立了刘宋王朝,大杀司马宗室,司马楚之招集义勇同刘裕对抗,以东晋宗室的身份投靠北魏。司马楚之是晋代皇族投靠鲜卑北魏第一人,一生南征北战,战功赫赫,生前封王开府,迎娶北魏拓跋氏河内公主,死后极享哀荣。

刘裕夺位后大杀司马宗室,司马楚之以东晋宗室的身份投靠北魏。这些史实反映了当时社会处于一个什么状态?

身为东晋宗室旁支的司马楚之迎娶北魏拓跋氏河内公主,可谓是“东晋之胤与鲜卑之脉的南北融合”,这体现了当时怎样的历史大势?

课程标准:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

《中外历史纲要》(上)第一单元 第5课

从琅琊王司马楚之看:

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

壹

从分裂到统一

政权更迭

司马楚之为司马荣期之子,司马懿弟司马馗九世孙,“谯纵叛乱”时,东晋任命司马荣期率军讨伐谯纵,不幸在途中为部下所害。司马楚之本想护送父亲的棺柩返回建康安葬,但此时刘裕为能取代东晋,在京师大杀司马宗室。司马楚之怕被诛杀,遂在江、淮间招集义勇,同刘裕对抗。不久,司马楚之从驻防的国境线上逃到平城,投靠了北魏王朝,后被封为“琅琊王”。据《魏书·司马楚之传》记载,投魏以后的司马楚之官拜“假节、侍中、镇西大将军、开府仪同三司、云中镇将军、朔州刺史”。

思考一:刘裕夺位后大杀司马宗室,司马楚之以东晋宗室

的身份投靠北魏。这些史实反映了当时社会处于一个什么状态?

政权更迭频繁、国家分裂动荡

东汉

西晋

十六国

东

晋

(317-420年)

前秦

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北朝(439—581年)

南朝(420—589年)

魏

220年

蜀

221年

吴222年

(304-439年)

宋

齐

梁

陈

小组合作:根据所学知识和教材的相关内容,梳理三国两晋南北朝的时间线。

(1)三国时期(220-280年)

曹魏:220年,曹丕称帝,都洛阳,东汉亡

蜀汉:221年,刘备称帝,都成都,以汉为名

孙吴:222年,孙权称帝,都建业(今南京)

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

三国实力对比

三国鼎立实现了区域性的局部统一,生产有所恢复和发展,推动了全国统一。

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。司马炎即晋武帝。

280年,西晋灭吴, 完成统一。

291-306年,晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战,史称八王之乱。

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭,此后,西晋统治集团南迁。

(2)西晋时期(266-316年)

西晋灭亡之后全国进入长期分裂状态,基本格局是南北对峙。

思考二:为什么西晋的统一如此短暂?

统治集团奢侈腐化;八王之乱耗竭国力;少数民族内迁,民族矛盾激化。

概况:

自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。

到西晋,内迁的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌和活动在长城一带的鲜卑。

影响:

1.消极:使民族矛盾激化,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

2.积极:内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合和交流;有利于北方生态发展。

少数民族内迁

(2)西晋时期(266-316年)

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

东晋的政治特点为士族专权。从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。曹魏政权实行的九品中正制(以家世、道德、才能评定资品,分为九等),形成“上品无寒门,下品无士族”的局面,标志着士族制度的形成。

东晋时期(317-420年)

(3)南方:东晋与南朝

这一时期士族的特点:政治上:累世做官,重视门第。经济上:占有大量田产和劳动力,经营庄园经济,自给自足。社会生活上:不与庶族通婚。文化上:崇尚清谈。

帝(晋元帝司马睿)初镇江东,威名未著,(王)敦与从弟导等同心翼戴……时人为之语曰:“王与马,共天下。”——《晋书·王敦传》

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。

朝代 建立者 时间 都城

南朝 宋 刘裕 420年-479年 建康

齐 萧道成 479年-502年 梁 萧衍 502年-557年 陈 陈霸先 557年-589年 南朝时期(420-589年)

(3)南方:东晋与南朝

西晋末年到东晋时期,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方,随后大举进攻东晋,被击败于淝水,史称“淝水之战”。前秦政权在淝水之战后迅速崩溃,稍显缓和的民族矛盾又加剧了,北方在短暂统一后又迅速分裂。

(4)北方:十六国与北朝

十六国时期(304-439年)

特点:

1.采用中原的国号、年号;2.学习汉族的典章制度;

3.打破原有民族布局,缩小差异。

439年,北魏统一北方,6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,后又分别被北齐、北周取代。上述五个王朝合称北朝。

不久,隋朝取代北周,统一全国,终于结束了长达数百年的分裂割据局面。

(4)北方:十六国与北朝

北朝时期(439-581年)

思考三:三国两晋南北朝的政权更迭中蕴含着什么时代趋势

于分裂中孕育统一因素,于统一中隐含分裂因素。

贰

从冲突到融合

民族交融

司马楚之在北魏迎娶下嫁的北魏宗室女子,成为北魏拓跋氏家族的女婿。这位拓跋氏为司马楚之诞下至少两子,分别是司马金龙、司马跃。司马金龙从小便是在汉鲜、南北大交融的家庭环境中成长的:一边是司马氏家族自汉代起便有所传承的经学教导,一边是拓跋氏家族口耳相传的族群记忆,司马金龙本身就是北朝族群融合的典型代表,既是血脉的融合,也是文化的融合。

思考四:身为东晋宗室旁支的司马楚之迎娶北魏拓跋氏河内公主,可谓是

“东晋之胤与鲜卑之脉的南北融合”,这体现了当时怎样的历史大势?

民族交融

思考五:阅读上述材料和教材中的相关内容,分析江南地区出现了什么变化?

1.南方蛮汉交融:江南开发

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。——《史记》

材料二:至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜(鄠县、杜县,在今陕西)之间,不能比也。荆城(荆州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

江南地区得到开发,由贫穷逐渐富饶

材料一:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发。——邹纪万《魏晋南北朝史》

材料二:侨立郡县,安土定居,生息休养,遂创东晋南朝二百七十年偏安之局。——周一良《魏晋南北朝史十二讲》

材料三:会土(约相当今钱塘江下游平原)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜(指北方)之间,不能比也。——《宋书》

劳动力和技术因素:北方人口南迁带来先进的生产工具和技术,充实了劳动力资源。

社会环境:南方社会相对安定,长期处于和平环境。

自然环境:江南自然条件优越,具备良好的开发基础。

小组合作:阅读下面的材料和教材中的相关内容,分析江南开发的原因?

农业:生产工具和技术,劳动力,土地开垦,农作物品种增加,产量提高;

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步;

民族融合:江南少数民族与汉族交融。

在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族交融,促进民族交融;

南方经济发展,南北方经济差距缩小,为经济重心南移奠定基础。

江南开发的表现

江南开发的影响

思考六:阅读教材第28页的相关内容,分析江南地区的表现和影响?

(1)东汉以来:

少数民族内迁,胡汉对立严重

非我族类,其心必异。而因其衰敝,迁之畿服,士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气毒于骨髓;至于蕃育众盛,则坐生其心。——江统《徙戎论》

(2)十六国时期:

少数民族政权建立,民族差异逐渐缩小,民族隔阂依旧存在

(3)北魏时期:

孝文帝改革,民族交融加强

2.北方胡汉交融

拓跋宏五岁即位,年号延兴,由明太后临朝执政,推行改革。490年,孝文帝正式亲政后,进一步推行改革,促进了北魏政治、经济、文化、军事的发展,史称“太和改革”。

(1)缓和民族矛盾;

(2)改变鲜卑族落后状态;

(3)孝文帝深受汉文化影响。

孝文帝改革的原因

孝文帝改革的措施

(1)迁都洛阳

迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城。

讨论探究:根据上面的地图和教材中的相关内容,分析为什么要迁都洛阳?

洛阳

平城

政治:保守势力强大,不利于改革

经济:气候恶劣,产粮有限,生产不能满足发展需要

位置:地理位置偏僻,交通不便,不利于控制中原

文化:落后的少数民族文化

政治:利于争取汉族地主阶级的合作

经济:地处黄河之南,农业生产发达

位置:地处中原,交通便利,利于控制中原

文化:先进的汉族文化,数个朝代之都

孝文帝改革的措施

(2)穿汉服,说汉语

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语。

(3)改汉姓

改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元。

(4)定门第等级,鼓励与汉族贵族联姻

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

穿着胡服的北魏陶俑

改穿汉服的北魏陶俑

汉化

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。——逯耀东《从平城到洛阳》

身为东晋宗室旁支的司马楚之归顺北魏后,迎娶北魏拓跋氏河内公主。

积极:

促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

促进了北方的民族交融,大大缓解了民族矛盾;

为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

消极:

全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性;

移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,激化社会矛盾;

改革中利益受损的少数民族掀起暴动,导致了北魏灭亡。

北魏孝文帝改革是一场由鲜卑贵族领导的自上而下的封建化的政治改革。

孝文帝改革的影响

魏晋墓葬壁画耕牛图

汉代妇女制作蒸馍与烙饼砖画

少数民族

汉化

中原地区

胡化

民族大融合的实现,是南北朝时期北方历史发展中最积极的因素,

隋唐统一帝国正是在北朝时期民族大融合基础上形成的。

东汉

西晋

十六国

东

晋

(317-420年)

前秦

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北朝(439—581年)

南朝(420—589年)

魏

220年

蜀

221年

吴222年

(304-439年)

宋

齐

梁

陈

政权更迭、民众迁徙

集权回归、经济发展、民族交融

时代特征:民族政权长期分立 更迭频繁

分裂

统一

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进