纲要上第13课14课重组课 明清时期统一多民族国家的强化 课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第13课14课重组课 明清时期统一多民族国家的强化 课件(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 15:52:21 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

大概念大单元教学课例

子单元四:明清时期统一多民族国家的强化与挑战

课时1:明清时期统一多民族国家的强化

—明清时期的国家治理

公元13-17世纪,是中国的元、明、清(前期)时代。在这数百年间,中国传统的君主专制政体不断强化,同时,中国统一的多民族国家也经历了一个由发展到最终完成的过程。……更重要的是,在西方势力逐渐东侵的形势下,中国各民族面临着抵御外侮的共同职责和义务,需要进一步增强凝聚力。可见,统一多民族国家的发展在世界历史潮流面前,已经进入到了一个新的阶段。

——瞿林东《历史文化认同与中国统一多民族国家》第五卷

课时1

明清时期统一多民族国家的强化

课程标准:了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民封建国家版图奠定的重要意义。

重点:明清时期统一多民族国家强化的相关举措

难点:明清时期统一多民族国家强化的历史意义

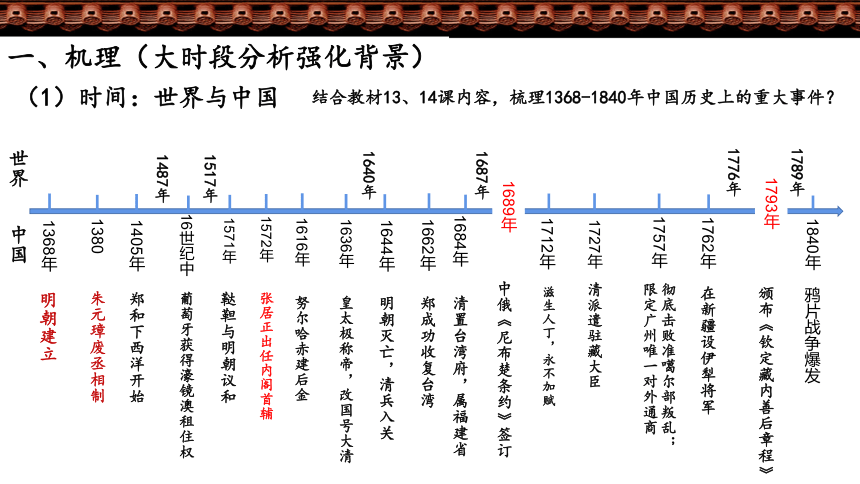

本单元所说的明清时期是指从1368年朱元璋开国到1840年鸦片战争以前的时期。

1368年

明朝建立

1644年

明朝灭亡,清兵入关

1380

朱元璋废丞相制

1405年

郑和下西洋开始

1571年

鞑靼与明朝议和

1572年

张居正出任内阁首辅

16世纪中

葡萄牙获得濠镜澳租住权

1616年

努尔哈赤建后金

1636年

皇太极称帝,改国号大清

1662年

郑成功收复台湾

1684年

清置台湾府,属福建省

1689年

中俄《尼布楚条约》签订

1712年

滋生人丁,永不加赋

1727年

清派遣驻藏大臣

1757年

彻底击败准噶尔部叛乱;限定广州唯一对外通商

1762年

在新疆设伊犁将军

1793年

颁布《钦定藏内善后章程》

1840年

鸦片战争爆发

世界

中国

一、机理(大时段分析强化背景)

(1)时间:世界与中国

1640年

1687年

1776年

1789年

结合教材13、14课内容,梳理1368-1840年中国历史上的重大事件?

1487年

1517年

一、机理(大时段分析强化背景)

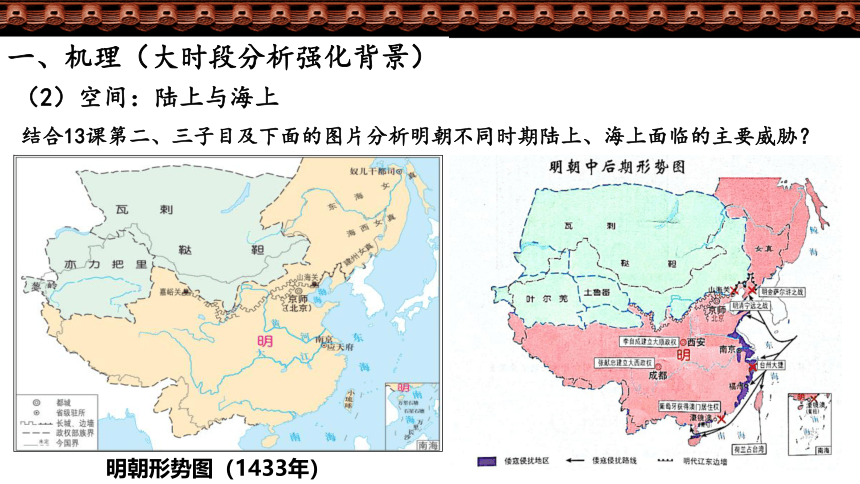

明朝形势图(1433年)

结合13课第二、三子目及下面的图片分析明朝不同时期陆上、海上面临的主要威胁?

(2)空间:陆上与海上

一、机理(大时段分析强化背景)

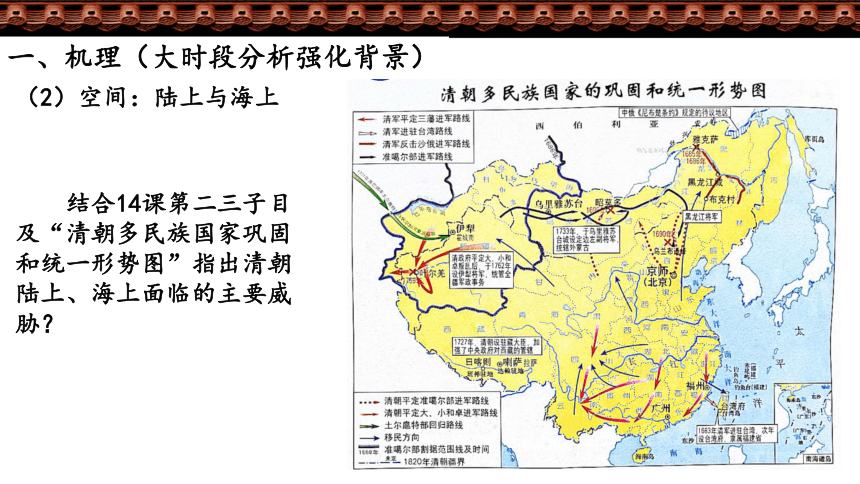

结合14课第二三子目及“清朝多民族国家巩固和统一形势图”指出清朝陆上、海上面临的主要威胁?

(2)空间:陆上与海上

一、机理(大时段分析强化背景)

(3)认识:明朝与清朝

自古帝王临御天下,中国居内以制夷狄,夷狄居外以奉中国,未闻以夷狄治天下也。 ——张德信等编《洪武御制全书》

四方诸夷皆限山隔海,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令。若其不自揣量,来挠我边,则彼为不详。彼既不为中国患,而我兴兵轻犯,亦不详也,吾恐后世子孙倚中国富强,贪一时之战功,无故兴兵,杀伤人命,切记不可。并把当时所知道的海外国家、地区基本上都列为不征之国。 ——朱元璋《皇明祖训》

思考:结合下列材料概括明朝的民族观、世界观的内涵?

一、机理(大时段分析强化背景)

(3)认识:明朝与清朝

夫中外者,地所画之境也; 上下者,天所定之分也。我朝肇基东海之滨,统一诸国,君临天下,所承之统,尧舜以来中外一家之统也; 所用之人,大小文武,中外一家之人也; 所行之政,礼乐征伐,中外一家之政也。 ——《清世宗实录卷130》

天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。 ——《清高宗实录卷1435》

思考:结合下列材料概括清朝的民族观、世界观的内涵?

二、机制(全方位梳理强化措施)

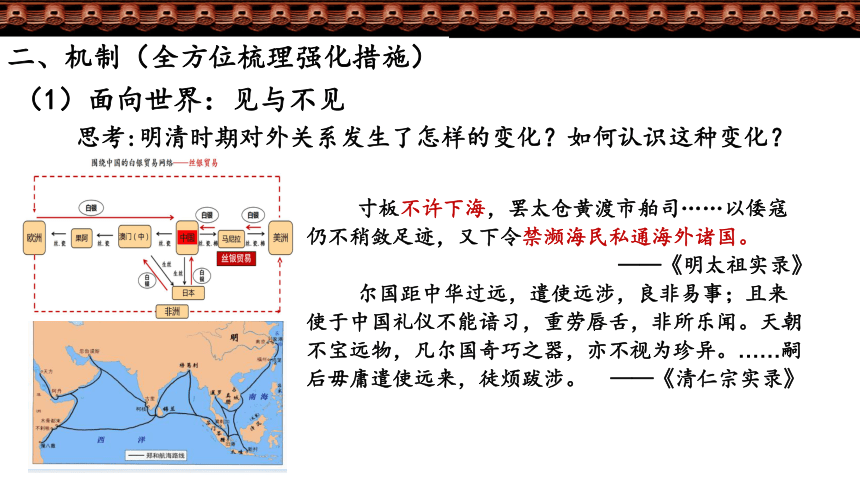

(1)面向世界:见与不见

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》

尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。……嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。 ——《清仁宗实录》

思考:明清时期对外关系发生了怎样的变化?如何认识这种变化?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

结合13、14课第二三子目梳理明清政府采取了哪些政策来巩固统一多民族国家?结果如何?

区域 对象 政策 结果

内陆边疆 蒙古

西藏

东北

海疆 日本

葡萄牙

荷兰

重修长城、战争、和议、互市

恢复贸易、维持和平

册封、设立机构、委任上层

巩固统治

册封、设立机构(努尔干都司)

巩固统治,后来对明展开进攻

对其进行经济封锁,后战争

形势逐渐稳定,放松对私人海外贸易的控制

无有力手段

葡萄牙获得澳门居住权

无有力手段

荷兰占据台湾,1662年收复

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

明朝

主要威胁 措施

东南

东北

西北 及 北部

西南

中央

郑氏后裔占据台湾

沙俄侵略势力

漠西蒙古准噶尔部叛乱

大小和卓兄弟叛乱

西藏地区统治不稳定,土司割据

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

清朝

1662年郑成功收复台湾;

1683年清军远征台湾;

1684年设台湾府,隶属福建省

(1685-1688)中俄雅克萨之战,迫使沙俄谈判:

1689年签订《尼布楚条约》

蒙古:1757年平定准噶尔部叛乱;在蒙古地区设立盟、旗

新疆:乾隆平定大小和卓叛乱;1762年新疆设置伊犁将军

册封达赖和班禅;

1727年起(雍正)派驻藏大臣代表朝廷共同治理西藏;

1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条

将军辖区

改土归流

理藩院

(中央机构)

内地18省:总督—巡抚

办事大臣辖区

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

思考:明清两朝边疆经略政策上的特点?为什么会呈现这样的特点?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

西南土司自明中叶以降,渐多强暴恣横,藐视朝廷。至是益以骄纵,争官夺印,大小兼并,叛乱不绝,土司制度荡然无存。

——凌纯声: 《中国边政之土司制度 ( 下) 》

故终明之世,边防甚重。东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御。

——《明史》卷 91 《兵三》

凡满洲、蒙古、汉军八旗事务,则统之于奉天将军,凡民人事务,则统之于奉天府尹。 ——《清朝文献通考》卷 271 《舆地考三》

昔秦兴土石之工,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。 ——《清圣祖实录》卷 151

结合教材84页“历史纵横”与下列材料,思考与明相比,清陆疆经略政策有何发展?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

在此条件下,清朝于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强的权利锁定在规程所允许的范围内。……这使得前中期的清朝对其疆域的最终奠定,能够从容地从学理与法理上自我确认。

——于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

结合教材84页“历史纵横”与下列材料,思考与明相比,清陆疆经略政策有何发展?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

结合所学及下列材料思考清前期中国疆域能最终奠定受哪些因素影响?

从夏、商、周到秦、汉、三国、两晋南北朝、唐、五代、宋、元、明、清,历代相沿基本不变,并未发生政治上的断裂现象。…在中国几千年的历史过程中,许多原先分散孤立存在的民族单位,经过不懈的接触、混杂和融合,不断出现的分裂和消亡,逐渐形成一个我中有你、你中有我的多元统一体。

——成崇德《清代前期便将通论(上)》

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人大权从无旁假。 ——《清高宗实录》

二、机制(全方位梳理强化措施)

(3)制度演进:变与不变

雍正奏折批示示意图(部分)

雍正以来,本章归内阁,机务归军机,机臣承旨,只供传述缮撰,而不能稍有赞划于其间。

—赵翼《簷曝杂记》

臣下缄封直达御前,天子亲拆亲阅,旁人不得与闻。

——佐伯富

结合所学及下列材料思考清前期的统治者是如何做到“乾纲独断”的?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(3)制度演进:变与不变

清朝对明朝中央集权制度的继承与发展?这对统一多民族国家的发展有何积极影响?

《盛世滋生图》

清朝疆域图(1820)

三、绩效(多视角认识强化结果)

(1)中国版图的奠基

现代中国地图

思考:对比下面两幅图片,结合所学指出为什么清朝奠定了现代中国的版图?

就疆域而言,中国已从秦汉至明代一直大致未变的原初形态的王朝(北至河套地区,南至岭南地区,西北至河西走廊,西南至巴蜀地区),变成一个囊括内地各省和亚洲内陆各边疆的国家;而台湾之正式纳入版图,也使中国从一个大陆国家变成海洋国家,从而为十九世纪以后中国国家之现代转型过程中将要出现的一系列重大变故埋下伏笔。

就人口构成而言,中国也从原先以华夏族群为主体的形态,变成一个由汉、满、蒙、藏、回等族群所组成的真正意义上的多族群国家。所有这些,均奠定了二十世纪以来的中国作为一个现代国家所赖以存在的领土和人口基础,从而告别了清代以前的原本意义上的中国。

就地缘战略而言,中国则从过去作为一个对北方游牧族群的军事进攻一直以采取防御策略为主的农耕社会,变成了一个彻底消除了游牧部落威胁、将以汉人为主体的内地各省与以非汉人族群为主体的边疆各地融为一体的国家。

——李怀印《全球化时代的历史书写——再议中国近现代史的主叙事及分期问题》

三、绩效(多视角认识强化结果)

(1)中国版图的奠基

三、绩效(多视角认识强化结果)

(2)中国帝制的收结

中国历史上一个明显的单元就是帝制时代。公元前221年秦统一六国后,建立起由皇帝、官僚、郡县三个主要支柱支撑的中央集权的国家管理体制…明清时代延续这种体制,但发生了一些重大的变化。…皇权政治、官僚政治运行衍生出种种新异状态来,宦官干政、党争、治理能力状况等皆与此密切相关。… 其综合结果是,皇权在少数族裔贵族群体与官僚体系的共同烘托下,达到空前强化,此前漫长帝制时代曾经几度活跃的士大夫政治完全消失,工具化的官僚主义与皇权专制一起达到顶峰。这个体制在18世纪还有效运行,到19世纪中期也没有自行解体而演变为另一种政治体制的确切迹象。所以,中国的帝制是在没有自行走向否定之否定的状态下,受全球化大变局冲击而骤然走向解体的。 ——赵轶峰《明清史宏观研究的问题意识》

思考:如何理解“中国帝制收结”的内涵?

三、绩效(多视角认识强化结果)

(3)中华文明的内聚

思考:

(1)观察战国、西汉、明形势图,结合所学知识分析每个时期长城的特点?并据此分析长城的历史功用?

(2)观察清朝疆域图,长城发生了什么变化?结合材料指出废长城有何历史意义?

长城之设,成为边疆与中原的分界线、“华夷”分处的民族分界线,也是“华夷”不同文化的分界线。这三个“分界线”,便形成世代传承的“华夷之辨”的民族观,坚守近两千年,至清代废长城,这三个“分界线”便不复存在,才真正合为新的中国,变为包括各民族在内的政治共同体。

——李治亭《长城新释》

中华文明的初曙时代,就是无数政权分布的状况,在演进中形成中原核心区,并形成围绕该核心区的文明聚合运动。……主要在清代,中华文明内聚运动达到了国家行政管理版图与中华文明范围基本重合的程度。

——赵轶峰《明清时的大时代特征与明清史研究基本问题》

合“内外”华夷为一家,即“天下一家”; 合“内外”疆域为一国,即中国; 合“内外”文化为一体,即中华文化; 合“内外”之心为一心,即国家认同。此乃清朝对“大一统”理念发展的划时代突破,也是“中国”概念演变的重要例证。边疆地区真正被纳入到“中国”范围内,成为中国牢牢不可分割的一部分,已远远超越了传统“中国”的范围,这也是清代对“中国”观的重塑。

——李金飞《清代疆域“大一统”观念的变革》

三、绩效(多视角认识强化结果)

(3)中华文明的内聚

一、机理

—大时段分析强化背景

(一)面向世界:见与不见

明清时期统一多民族国家的强化

二、机制

—全方位梳理强化措施

(一)时间:世界与中国

(二)空间:陆上与海上

(三)认识:明朝与清朝

三、绩效

—多视角认识强化结果

(二)边疆经略:稳与不稳

(三)制度演进:变与不变

(一)中国版图的奠定

(二)中国帝制的收结

(三)中华文明的内聚

课程小结

本课件的个别图片参考借鉴了黄杏婵老师、赵茜老师的课件,在此表示特别的感谢!

大概念大单元教学课例

子单元四:明清时期统一多民族国家的强化与挑战

课时1:明清时期统一多民族国家的强化

—明清时期的国家治理

公元13-17世纪,是中国的元、明、清(前期)时代。在这数百年间,中国传统的君主专制政体不断强化,同时,中国统一的多民族国家也经历了一个由发展到最终完成的过程。……更重要的是,在西方势力逐渐东侵的形势下,中国各民族面临着抵御外侮的共同职责和义务,需要进一步增强凝聚力。可见,统一多民族国家的发展在世界历史潮流面前,已经进入到了一个新的阶段。

——瞿林东《历史文化认同与中国统一多民族国家》第五卷

课时1

明清时期统一多民族国家的强化

课程标准:了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民封建国家版图奠定的重要意义。

重点:明清时期统一多民族国家强化的相关举措

难点:明清时期统一多民族国家强化的历史意义

本单元所说的明清时期是指从1368年朱元璋开国到1840年鸦片战争以前的时期。

1368年

明朝建立

1644年

明朝灭亡,清兵入关

1380

朱元璋废丞相制

1405年

郑和下西洋开始

1571年

鞑靼与明朝议和

1572年

张居正出任内阁首辅

16世纪中

葡萄牙获得濠镜澳租住权

1616年

努尔哈赤建后金

1636年

皇太极称帝,改国号大清

1662年

郑成功收复台湾

1684年

清置台湾府,属福建省

1689年

中俄《尼布楚条约》签订

1712年

滋生人丁,永不加赋

1727年

清派遣驻藏大臣

1757年

彻底击败准噶尔部叛乱;限定广州唯一对外通商

1762年

在新疆设伊犁将军

1793年

颁布《钦定藏内善后章程》

1840年

鸦片战争爆发

世界

中国

一、机理(大时段分析强化背景)

(1)时间:世界与中国

1640年

1687年

1776年

1789年

结合教材13、14课内容,梳理1368-1840年中国历史上的重大事件?

1487年

1517年

一、机理(大时段分析强化背景)

明朝形势图(1433年)

结合13课第二、三子目及下面的图片分析明朝不同时期陆上、海上面临的主要威胁?

(2)空间:陆上与海上

一、机理(大时段分析强化背景)

结合14课第二三子目及“清朝多民族国家巩固和统一形势图”指出清朝陆上、海上面临的主要威胁?

(2)空间:陆上与海上

一、机理(大时段分析强化背景)

(3)认识:明朝与清朝

自古帝王临御天下,中国居内以制夷狄,夷狄居外以奉中国,未闻以夷狄治天下也。 ——张德信等编《洪武御制全书》

四方诸夷皆限山隔海,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令。若其不自揣量,来挠我边,则彼为不详。彼既不为中国患,而我兴兵轻犯,亦不详也,吾恐后世子孙倚中国富强,贪一时之战功,无故兴兵,杀伤人命,切记不可。并把当时所知道的海外国家、地区基本上都列为不征之国。 ——朱元璋《皇明祖训》

思考:结合下列材料概括明朝的民族观、世界观的内涵?

一、机理(大时段分析强化背景)

(3)认识:明朝与清朝

夫中外者,地所画之境也; 上下者,天所定之分也。我朝肇基东海之滨,统一诸国,君临天下,所承之统,尧舜以来中外一家之统也; 所用之人,大小文武,中外一家之人也; 所行之政,礼乐征伐,中外一家之政也。 ——《清世宗实录卷130》

天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。 ——《清高宗实录卷1435》

思考:结合下列材料概括清朝的民族观、世界观的内涵?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(1)面向世界:见与不见

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》

尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。……嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。 ——《清仁宗实录》

思考:明清时期对外关系发生了怎样的变化?如何认识这种变化?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

结合13、14课第二三子目梳理明清政府采取了哪些政策来巩固统一多民族国家?结果如何?

区域 对象 政策 结果

内陆边疆 蒙古

西藏

东北

海疆 日本

葡萄牙

荷兰

重修长城、战争、和议、互市

恢复贸易、维持和平

册封、设立机构、委任上层

巩固统治

册封、设立机构(努尔干都司)

巩固统治,后来对明展开进攻

对其进行经济封锁,后战争

形势逐渐稳定,放松对私人海外贸易的控制

无有力手段

葡萄牙获得澳门居住权

无有力手段

荷兰占据台湾,1662年收复

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

明朝

主要威胁 措施

东南

东北

西北 及 北部

西南

中央

郑氏后裔占据台湾

沙俄侵略势力

漠西蒙古准噶尔部叛乱

大小和卓兄弟叛乱

西藏地区统治不稳定,土司割据

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

清朝

1662年郑成功收复台湾;

1683年清军远征台湾;

1684年设台湾府,隶属福建省

(1685-1688)中俄雅克萨之战,迫使沙俄谈判:

1689年签订《尼布楚条约》

蒙古:1757年平定准噶尔部叛乱;在蒙古地区设立盟、旗

新疆:乾隆平定大小和卓叛乱;1762年新疆设置伊犁将军

册封达赖和班禅;

1727年起(雍正)派驻藏大臣代表朝廷共同治理西藏;

1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条

将军辖区

改土归流

理藩院

(中央机构)

内地18省:总督—巡抚

办事大臣辖区

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

思考:明清两朝边疆经略政策上的特点?为什么会呈现这样的特点?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

西南土司自明中叶以降,渐多强暴恣横,藐视朝廷。至是益以骄纵,争官夺印,大小兼并,叛乱不绝,土司制度荡然无存。

——凌纯声: 《中国边政之土司制度 ( 下) 》

故终明之世,边防甚重。东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御。

——《明史》卷 91 《兵三》

凡满洲、蒙古、汉军八旗事务,则统之于奉天将军,凡民人事务,则统之于奉天府尹。 ——《清朝文献通考》卷 271 《舆地考三》

昔秦兴土石之工,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。 ——《清圣祖实录》卷 151

结合教材84页“历史纵横”与下列材料,思考与明相比,清陆疆经略政策有何发展?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

在此条件下,清朝于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强的权利锁定在规程所允许的范围内。……这使得前中期的清朝对其疆域的最终奠定,能够从容地从学理与法理上自我确认。

——于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

结合教材84页“历史纵横”与下列材料,思考与明相比,清陆疆经略政策有何发展?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(2)边疆经略:稳与不稳

结合所学及下列材料思考清前期中国疆域能最终奠定受哪些因素影响?

从夏、商、周到秦、汉、三国、两晋南北朝、唐、五代、宋、元、明、清,历代相沿基本不变,并未发生政治上的断裂现象。…在中国几千年的历史过程中,许多原先分散孤立存在的民族单位,经过不懈的接触、混杂和融合,不断出现的分裂和消亡,逐渐形成一个我中有你、你中有我的多元统一体。

——成崇德《清代前期便将通论(上)》

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人大权从无旁假。 ——《清高宗实录》

二、机制(全方位梳理强化措施)

(3)制度演进:变与不变

雍正奏折批示示意图(部分)

雍正以来,本章归内阁,机务归军机,机臣承旨,只供传述缮撰,而不能稍有赞划于其间。

—赵翼《簷曝杂记》

臣下缄封直达御前,天子亲拆亲阅,旁人不得与闻。

——佐伯富

结合所学及下列材料思考清前期的统治者是如何做到“乾纲独断”的?

二、机制(全方位梳理强化措施)

(3)制度演进:变与不变

清朝对明朝中央集权制度的继承与发展?这对统一多民族国家的发展有何积极影响?

《盛世滋生图》

清朝疆域图(1820)

三、绩效(多视角认识强化结果)

(1)中国版图的奠基

现代中国地图

思考:对比下面两幅图片,结合所学指出为什么清朝奠定了现代中国的版图?

就疆域而言,中国已从秦汉至明代一直大致未变的原初形态的王朝(北至河套地区,南至岭南地区,西北至河西走廊,西南至巴蜀地区),变成一个囊括内地各省和亚洲内陆各边疆的国家;而台湾之正式纳入版图,也使中国从一个大陆国家变成海洋国家,从而为十九世纪以后中国国家之现代转型过程中将要出现的一系列重大变故埋下伏笔。

就人口构成而言,中国也从原先以华夏族群为主体的形态,变成一个由汉、满、蒙、藏、回等族群所组成的真正意义上的多族群国家。所有这些,均奠定了二十世纪以来的中国作为一个现代国家所赖以存在的领土和人口基础,从而告别了清代以前的原本意义上的中国。

就地缘战略而言,中国则从过去作为一个对北方游牧族群的军事进攻一直以采取防御策略为主的农耕社会,变成了一个彻底消除了游牧部落威胁、将以汉人为主体的内地各省与以非汉人族群为主体的边疆各地融为一体的国家。

——李怀印《全球化时代的历史书写——再议中国近现代史的主叙事及分期问题》

三、绩效(多视角认识强化结果)

(1)中国版图的奠基

三、绩效(多视角认识强化结果)

(2)中国帝制的收结

中国历史上一个明显的单元就是帝制时代。公元前221年秦统一六国后,建立起由皇帝、官僚、郡县三个主要支柱支撑的中央集权的国家管理体制…明清时代延续这种体制,但发生了一些重大的变化。…皇权政治、官僚政治运行衍生出种种新异状态来,宦官干政、党争、治理能力状况等皆与此密切相关。… 其综合结果是,皇权在少数族裔贵族群体与官僚体系的共同烘托下,达到空前强化,此前漫长帝制时代曾经几度活跃的士大夫政治完全消失,工具化的官僚主义与皇权专制一起达到顶峰。这个体制在18世纪还有效运行,到19世纪中期也没有自行解体而演变为另一种政治体制的确切迹象。所以,中国的帝制是在没有自行走向否定之否定的状态下,受全球化大变局冲击而骤然走向解体的。 ——赵轶峰《明清史宏观研究的问题意识》

思考:如何理解“中国帝制收结”的内涵?

三、绩效(多视角认识强化结果)

(3)中华文明的内聚

思考:

(1)观察战国、西汉、明形势图,结合所学知识分析每个时期长城的特点?并据此分析长城的历史功用?

(2)观察清朝疆域图,长城发生了什么变化?结合材料指出废长城有何历史意义?

长城之设,成为边疆与中原的分界线、“华夷”分处的民族分界线,也是“华夷”不同文化的分界线。这三个“分界线”,便形成世代传承的“华夷之辨”的民族观,坚守近两千年,至清代废长城,这三个“分界线”便不复存在,才真正合为新的中国,变为包括各民族在内的政治共同体。

——李治亭《长城新释》

中华文明的初曙时代,就是无数政权分布的状况,在演进中形成中原核心区,并形成围绕该核心区的文明聚合运动。……主要在清代,中华文明内聚运动达到了国家行政管理版图与中华文明范围基本重合的程度。

——赵轶峰《明清时的大时代特征与明清史研究基本问题》

合“内外”华夷为一家,即“天下一家”; 合“内外”疆域为一国,即中国; 合“内外”文化为一体,即中华文化; 合“内外”之心为一心,即国家认同。此乃清朝对“大一统”理念发展的划时代突破,也是“中国”概念演变的重要例证。边疆地区真正被纳入到“中国”范围内,成为中国牢牢不可分割的一部分,已远远超越了传统“中国”的范围,这也是清代对“中国”观的重塑。

——李金飞《清代疆域“大一统”观念的变革》

三、绩效(多视角认识强化结果)

(3)中华文明的内聚

一、机理

—大时段分析强化背景

(一)面向世界:见与不见

明清时期统一多民族国家的强化

二、机制

—全方位梳理强化措施

(一)时间:世界与中国

(二)空间:陆上与海上

(三)认识:明朝与清朝

三、绩效

—多视角认识强化结果

(二)边疆经略:稳与不稳

(三)制度演进:变与不变

(一)中国版图的奠定

(二)中国帝制的收结

(三)中华文明的内聚

课程小结

本课件的个别图片参考借鉴了黄杏婵老师、赵茜老师的课件,在此表示特别的感谢!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进