第17课国家出路的探索和列强侵略的加剧 课件

文档属性

| 名称 | 第17课国家出路的探索和列强侵略的加剧 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 15:13:45 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第17课

国家出路的探索与列强侵略的加剧

内忧外患 自强中兴

课程标准

1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。2.认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

壹

天国之梦

——太平天国的兴起与衰落

(一)时势造英雄

1.太平天国运动的背景

材料二“满洲又纵贪官污吏,布满天下,使剥民脂膏,士女皆哭泣道路,是欲我中国之人贫穷也。官以贿得,刑以钱免,富儿当权,豪杰绝望,是使我中国之英俊抑郁而死也。”——《太平天国讨清檄文》

材料一 “自西洋以风火运机成布,舶至贱售,女工既停其半,洋织盛而土布衰”农村日益萧条,始以东南各省为著,后则深入内地。

——郭廷以《近代中国史纲》

“耕织分离”,自给自足的小农经济受到冲击

贪官横行,政治腐败,民生困苦

(一)时势造英雄

1.太平天国运动的背景

材料三“1800-1850年间,中国的气候异常……1840年前后全国平均气温达近三百年来最低点,同时,全国涝灾、雹灾和雪灾比以往100年明显增多……其间广西南宁地区农业失收更为严重,至少有10个坏年景。”——葛全胜、王维强《人口压力、气候变化与太平天国运动》

自然灾害,矛盾尖锐,民生多艰

材料四 “洪秀全1814年出生于广东花县一农民家庭……7岁进入私塾,天资聪慧……16岁因家庭贫困辍学。18岁受聘为本村私塾教书……从16岁第一次到广州参加秀才考试,直至1843年,四次科考,四次落第,成为一名高龄的落第童生。”

——摘编自白寿彝总主编《中国通史·第十一卷·近代前编》

屡试不中,心怀不满,探寻新路

(一)时势造英雄

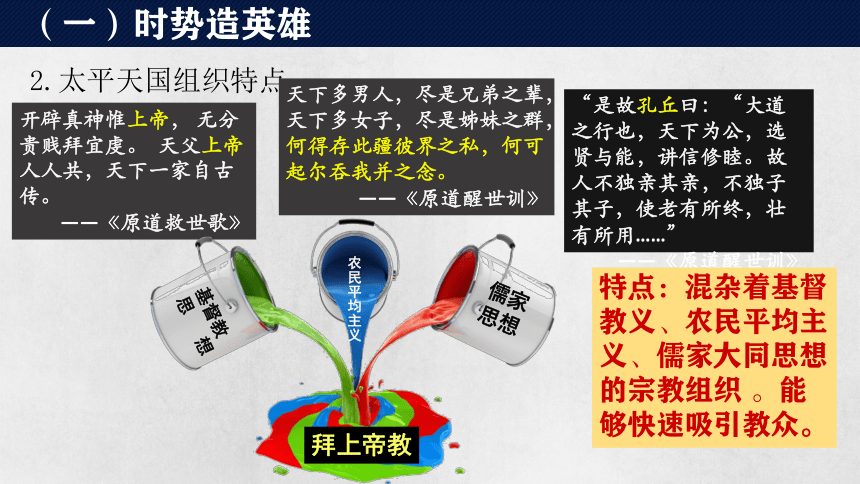

2.太平天国组织特点

开辟真神惟上帝, 无分贵贱拜宜虔。 天父上帝人人共,天下一家自古传。

——《原道救世歌》

“是故孔丘曰:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用……”

——《原道醒世训》

特点:混杂着基督教义、农民平均主义、儒家大同思想的宗教组织 。能够快速吸引教众。

天下多男人,尽是兄弟之辈,天下多女子,尽是姊妹之群,何得存此疆彼界之私,何可起尔吞我并之念。

——《原道醒世训》

拜上帝教

基督教

思 想

儒家

思想

农民平均主义

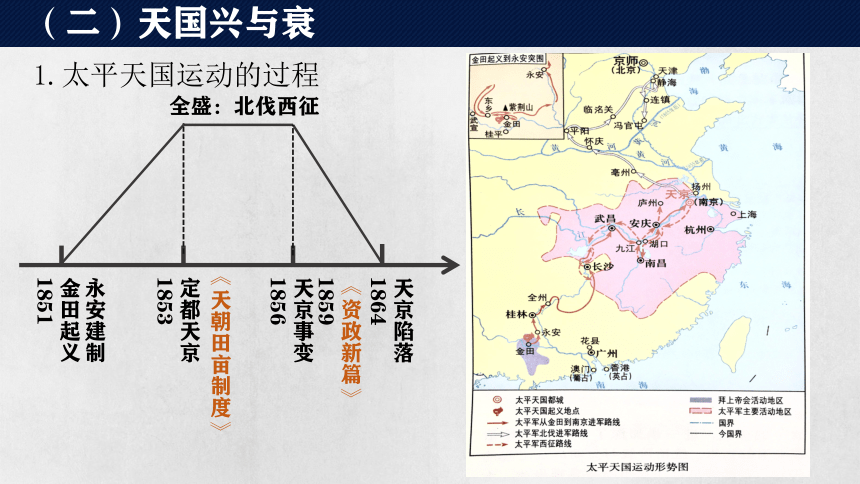

(二)天国兴与衰

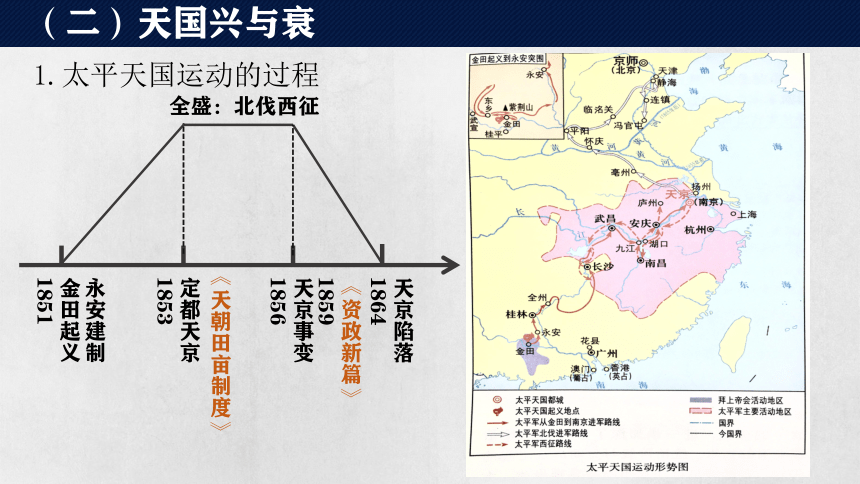

1.太平天国运动的过程

金田起义

1851

定都天京

1853

天京事变

1856

天京陷落

1864

永安建制

全盛:北伐西征

《天朝田亩制度》

《资政新篇》

1859

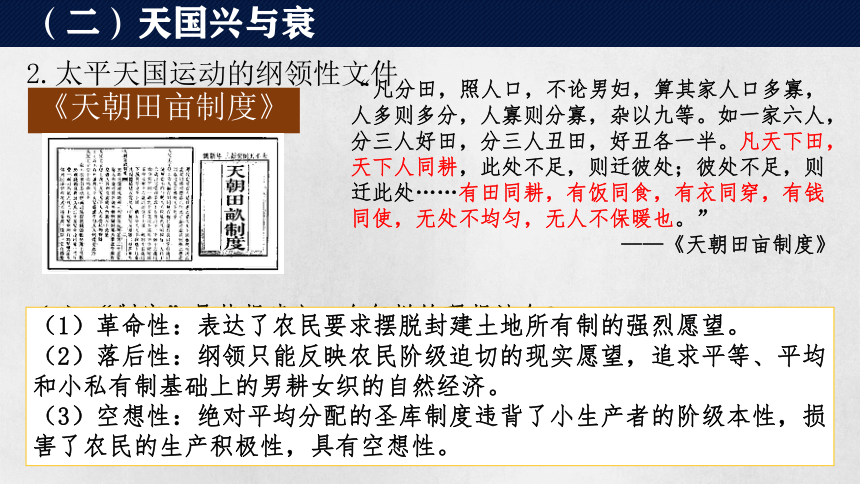

2.太平天国运动的纲领性文件

《天朝田亩制度》

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则分寡,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处;彼处不足,则迁此处……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不保暖也。”

——《天朝田亩制度》

(1)“制度”是梦想建立一个怎样的理想社会?这一美好社会能否实现?

(2)该纲领所描绘的理想社会是否代表当时中国历史的发展方向?

(二)天国兴与衰

(1)革命性:表达了农民要求摆脱封建土地所有制的强烈愿望。

(2)落后性:纲领只能反映农民阶级迫切的现实愿望,追求平等、平均和小私有制基础上的男耕女织的自然经济。

(3)空想性:绝对平均分配的圣库制度违背了小生产者的阶级本性,损害了农民的生产积极性,具有空想性。

(二)天国兴与衰

1.太平天国运动的过程

金田起义

1851

定都天京

1853

天京事变

1856

天京陷落

1864

永安建制

全盛:北伐西征

《天朝田亩制度》

《资政新篇》

1859

2.太平天国运动的纲领性文件

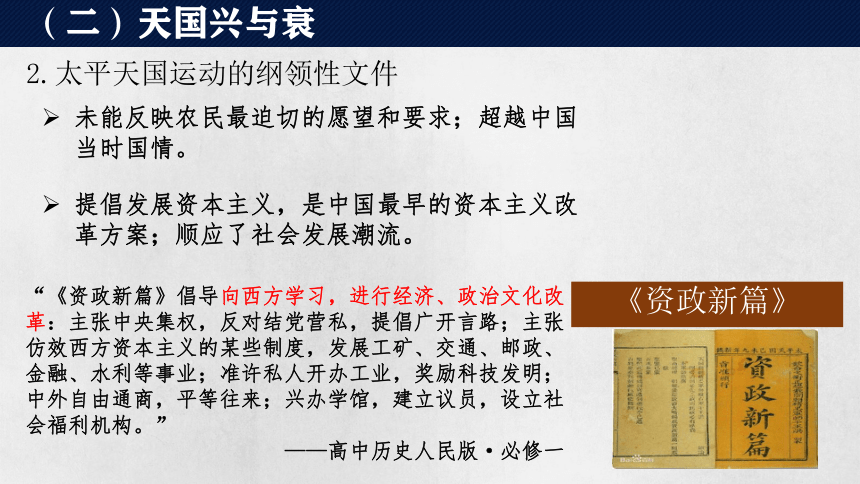

“《资政新篇》倡导向西方学习,进行经济、政治文化改革:主张中央集权,反对结党营私,提倡广开言路;主张仿效西方资本主义的某些制度,发展工矿、交通、邮政、金融、水利等事业;准许私人开办工业,奖励科技发明;中外自由通商,平等往来;兴办学馆,建立议员,设立社会福利机构。”

——高中历史人民版·必修一

(二)天国兴与衰

《资政新篇》

未能反映农民最迫切的愿望和要求;超越中国当时国情。

提倡发展资本主义,是中国最早的资本主义改革方案;顺应了社会发展潮流。

(三)天国遗梦远

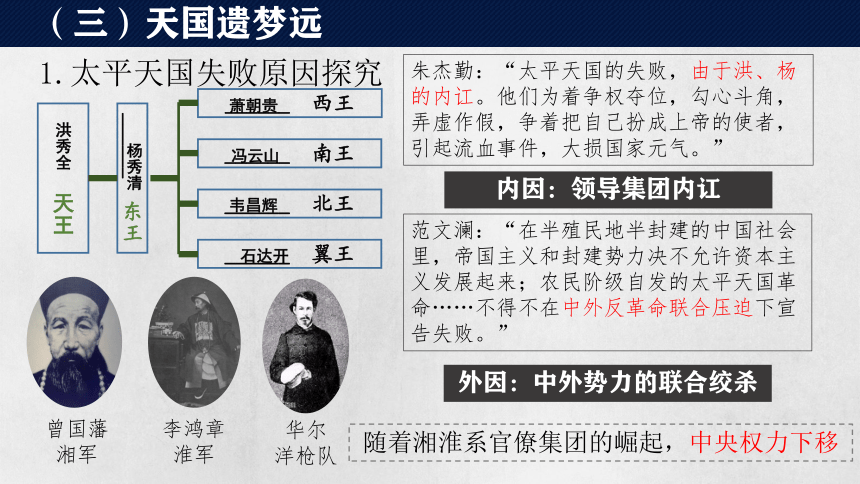

1.太平天国失败原因探究

朱杰勤:“太平天国的失败,由于洪、杨的内讧。他们为着争权夺位,勾心斗角,弄虚作假,争着把自己扮成上帝的使者,引起流血事件,大损国家元气。”

洪秀全 天王

______ 东王

______ 西王

______ 南王

______ 北王

______ 翼王

杨秀清

萧朝贵

冯云山

韦昌辉

石达开

内因:领导集团内讧

范文澜:“在半殖民地半封建的中国社会里,帝国主义和封建势力决不允许资本主义发展起来;农民阶级自发的太平天国革命……不得不在中外反革命联合压迫下宣告失败。”

曾国藩

湘军

李鸿章

淮军

华尔

洋枪队

外因:中外势力的联合绞杀

随着湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移

根本原因:农民阶级的局限性

(三)天国遗梦远

1.太平天国失败原因探究

陈庆华:“农民战争得不到先进阶级及其政党党领导,无法克服自己的弱点,就不能不陷于失败。”

陈旭麓:“这是一场悲壮的斗争。其悲剧意义不仅在于他们失败的结局,更在于反封建的人没有办法洗清自己身上的封建东西。”

贰

中兴之路

——洋务运动的进步与局限

(一)自强与求富

1.洋务运动的背景

第二次鸦片战争

太平天国运动

1868日本明治维新

1865美国南北统一

1861俄国农奴制改革

1861意大利南北统一

“中国社会中的人们已经体会到一种不受欢迎,但又无法抗拒的变化正在发生。”——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

曾国藩

左宗棠

李鸿章

张之洞

恭亲王奕?

地主阶级洋务派

资本主义化成为世界历史潮流

(一)自强与求富

2.洋务运动的目的

“况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺,购成之后,访覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发(太平军)逆,可以勤远略(外国势力)。”——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》

根据材料,概括洋务派提出的救国方法是什么?根本目的是什么?

目的:在不改变传统政治制度的前提下,利用西方先进技术,维护清朝统治。

指导思想:“中体西用”

“如以中国之伦常、名教为原本,辅以诸国富强之术,不更善之善者哉?”——冯桂芬《校邠庐抗议·采西学议》

“取西人器数之学,以卫吾尧舜、禹汤、文武、周孔之道,俾西人不敢蔑视中华”

——薛成福《筹洋刍议论》

(一)自强与求富

3.洋务运动的措施

江南机器制造总局

福州船政局

天津机器局

“自强”

性质:官办

内容:军事工业

洋务企业分布的特点?

(一)自强与求富

3.洋务运动的措施

上海轮船招商局

开平煤矿

上海机器织布局

“求富”

性质:官督商办

内容:民用企业

为什么要创办民用企业?

“夫欲自强必先裕饷,欲浚饷源莫如振兴商务。商船能往外洋,俾外洋损一分之利,即中国益一分之利,微臣创设招商局之初意,本是如此”

——李鸿章《议复梅启照条陈折》

(一)自强与求富

3.洋务运动的措施

目的:为军事工业提供经费

洋务派还有哪些措施?

北洋海军

②组建新式海军

福州船政学堂

京师同文馆

留美幼童

①创办新式学堂,培养军事和翻译人才

(二)道路阻且长

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表。”——吴永《庚子西狩丛谈》

李鸿章为何如此评价自己的洋务事业

洋务运动的评价

积极:洋务派引进了西方一些近代科学技术,培养了一批科技人才,在客观上刺激了资本主义的发展。推动了经济、思想、教育、外交等方面的近代化,是中国近代化的开端。

局限:仅学习西方先进技术,是对封建制度的修补,必然走向失败。

叁

——边疆危机、甲午中日战争与瓜分狂潮

外患之忧

(一)边疆显危机

1.“塞防” 与“海防” 之争

根据教材和地图,归纳19世纪中后期中国哪些地区遭遇边疆危机?

左宗棠

李鸿章

新疆不复,于肢体元气大伤;海疆不防,则腹心大患愈棘。

重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。

“塞 防”

“海防”

(一)边疆显危机

2.左宗棠收复新疆

1864年 新疆爆发内乱

1865年 阿古柏入侵新疆

1878年收复新疆南北路

1884年 在新疆设行省

1881年收回伊犁

(一)边疆显危机

太平天国时期,法国侵占越南南部,建立法属殖民地。

3.中法战争(越南)

1873年,法国入侵越南北部。(刘永福率黑旗军决战)

法国为什么要占领越南?

思考角度:越南的地理位置、占领后是否有利于入侵中国?

清政府态度?(保还是不保)

思考角度:国家政局现状、军事实力、财政收入;越南战略地位等。

以恫求和、以让求和、以站求和

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

以恫求和

1883年8月 法国控制越南,1883年12月 中法战争打响

节节败退,法国彻底控制越南。

出兵援助越南,但不向法国宣战,清军不主动出击。

派李鸿章与法国代表和谈,谈判未果。

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

以让求和

法国企图占领台湾基隆港口和福建港口,将战火扩大到中国东南沿海。

马江海战,福建水师全军覆没,中国东南沿海与台湾海峡海权拱手让给海军。

1884年8月,马江海战,福建水师全军覆没

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

以战求和

陆战:清军镇南关大捷

海战:法军占领澎湖、封锁台湾海峡

1885年3月 镇南关大捷

1885年6月签订《中法新约》,承认法国占领越南。

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

中国不败而败,法国不胜而胜?

思考角度:双方军事实力;条约内容。

《中法新约》内容:

①清政府承认法国对越南的保护权,承认法国与越南订立的条约。

②中越陆路交界开放贸易,中国边界内开辟两个通商口岸。

③日后中国修筑铁路,法国有修主权。

④ 中法两国派员到中越边界“会同勘定界限”。

⑤法军退出台湾、澎湖。

(二)甲午战之殇

1.甲午战争的背景

明治维新(1868)

日本:日本明治维新后,实力上升,制定 “大陆政策”,蓄谋侵略中国

(二)甲午战之殇

1.甲午战争的背景

颐和园石舫

材料

19世纪末,对于日本即将发动的对大清的战争列强各打着自己的算盘:

美国希望日本成为其侵略中国和朝鲜的助手;

英国企图利用日本牵制俄国在远东发展势力;

德法想乘机在中国夺取新的侵略权益;

俄国采取不干涉政策。

清政府:政治腐败,不做战事准备,奉行妥协投降政策

世界:19世纪末,主要资本主义国家向帝国主义过渡,日本的侵略行径在一定程度上得到西方列强的默许或支持。

(二)甲午战之殇

1.甲午战争的背景

朝鲜提供契机

朝鲜

日本

1894年5月东学党起义

导火线:1894年朝鲜爆发东学党起义,日本趁机挑起战争。

(二)甲午战之殇

2.甲午战争的过程

4.辽东陆战

5.威海卫之战

2.平壤之战

1.丰岛海战

3.黄海海战

(二)甲午战之殇

3.《马关条约》

赔偿日本兵费白银2亿两;

割让辽东半岛、台湾全岛及附属岛屿、

澎湖列岛给日本;

开放重庆、沙市、苏州、杭州为通商口岸;

允许日本在通商口岸开设工厂等。

主要内容

割地

赔款

开埠

允许

开厂

影响:进一步把中国社会推向半殖民地半封建社会的深渊,宣告了洋务运动的破产

商品输出→资本输出

“平壤有若是战焉,高丽盖可不失;鸭绿江有若是战焉,辽东亦可不失;而何有割辽、割台之事也哉!”

——洪弃生《台湾战纪序》

“一律预备与倭人决一死战,不愿将全台归于倭人,众志成城,有死无二。”

——《申报》1895年5月15日

(二)甲午战之殇

4.反割台斗争

邱逢甲

刘永福

(三)瓜分狂潮痛

1.瓜分狂潮兴起

开端:三国干涉还辽

表现:

①政治:划分势力范围,强租租借地

②经济:争相成为中国债主;抢夺路权、工矿利权

划分势力范围

国别

沙俄

英国

德国

法国

日本

强租海湾及地区

“势力范围”

旅大租借地

九龙 威海卫租借地

胶州湾租借地

广州湾租借地

长城以北、

新疆、东北

长江流域

山东

广东广西云南

福建

太平天国失败

洋务运动破产

农民阶级的局限性

地主阶级洋务派的局限性

又将如何探索?

寻找出路

列强侵略加剧

第17课

国家出路的探索与列强侵略的加剧

内忧外患 自强中兴

课程标准

1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。2.认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

壹

天国之梦

——太平天国的兴起与衰落

(一)时势造英雄

1.太平天国运动的背景

材料二“满洲又纵贪官污吏,布满天下,使剥民脂膏,士女皆哭泣道路,是欲我中国之人贫穷也。官以贿得,刑以钱免,富儿当权,豪杰绝望,是使我中国之英俊抑郁而死也。”——《太平天国讨清檄文》

材料一 “自西洋以风火运机成布,舶至贱售,女工既停其半,洋织盛而土布衰”农村日益萧条,始以东南各省为著,后则深入内地。

——郭廷以《近代中国史纲》

“耕织分离”,自给自足的小农经济受到冲击

贪官横行,政治腐败,民生困苦

(一)时势造英雄

1.太平天国运动的背景

材料三“1800-1850年间,中国的气候异常……1840年前后全国平均气温达近三百年来最低点,同时,全国涝灾、雹灾和雪灾比以往100年明显增多……其间广西南宁地区农业失收更为严重,至少有10个坏年景。”——葛全胜、王维强《人口压力、气候变化与太平天国运动》

自然灾害,矛盾尖锐,民生多艰

材料四 “洪秀全1814年出生于广东花县一农民家庭……7岁进入私塾,天资聪慧……16岁因家庭贫困辍学。18岁受聘为本村私塾教书……从16岁第一次到广州参加秀才考试,直至1843年,四次科考,四次落第,成为一名高龄的落第童生。”

——摘编自白寿彝总主编《中国通史·第十一卷·近代前编》

屡试不中,心怀不满,探寻新路

(一)时势造英雄

2.太平天国组织特点

开辟真神惟上帝, 无分贵贱拜宜虔。 天父上帝人人共,天下一家自古传。

——《原道救世歌》

“是故孔丘曰:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用……”

——《原道醒世训》

特点:混杂着基督教义、农民平均主义、儒家大同思想的宗教组织 。能够快速吸引教众。

天下多男人,尽是兄弟之辈,天下多女子,尽是姊妹之群,何得存此疆彼界之私,何可起尔吞我并之念。

——《原道醒世训》

拜上帝教

基督教

思 想

儒家

思想

农民平均主义

(二)天国兴与衰

1.太平天国运动的过程

金田起义

1851

定都天京

1853

天京事变

1856

天京陷落

1864

永安建制

全盛:北伐西征

《天朝田亩制度》

《资政新篇》

1859

2.太平天国运动的纲领性文件

《天朝田亩制度》

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则分寡,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处;彼处不足,则迁此处……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不保暖也。”

——《天朝田亩制度》

(1)“制度”是梦想建立一个怎样的理想社会?这一美好社会能否实现?

(2)该纲领所描绘的理想社会是否代表当时中国历史的发展方向?

(二)天国兴与衰

(1)革命性:表达了农民要求摆脱封建土地所有制的强烈愿望。

(2)落后性:纲领只能反映农民阶级迫切的现实愿望,追求平等、平均和小私有制基础上的男耕女织的自然经济。

(3)空想性:绝对平均分配的圣库制度违背了小生产者的阶级本性,损害了农民的生产积极性,具有空想性。

(二)天国兴与衰

1.太平天国运动的过程

金田起义

1851

定都天京

1853

天京事变

1856

天京陷落

1864

永安建制

全盛:北伐西征

《天朝田亩制度》

《资政新篇》

1859

2.太平天国运动的纲领性文件

“《资政新篇》倡导向西方学习,进行经济、政治文化改革:主张中央集权,反对结党营私,提倡广开言路;主张仿效西方资本主义的某些制度,发展工矿、交通、邮政、金融、水利等事业;准许私人开办工业,奖励科技发明;中外自由通商,平等往来;兴办学馆,建立议员,设立社会福利机构。”

——高中历史人民版·必修一

(二)天国兴与衰

《资政新篇》

未能反映农民最迫切的愿望和要求;超越中国当时国情。

提倡发展资本主义,是中国最早的资本主义改革方案;顺应了社会发展潮流。

(三)天国遗梦远

1.太平天国失败原因探究

朱杰勤:“太平天国的失败,由于洪、杨的内讧。他们为着争权夺位,勾心斗角,弄虚作假,争着把自己扮成上帝的使者,引起流血事件,大损国家元气。”

洪秀全 天王

______ 东王

______ 西王

______ 南王

______ 北王

______ 翼王

杨秀清

萧朝贵

冯云山

韦昌辉

石达开

内因:领导集团内讧

范文澜:“在半殖民地半封建的中国社会里,帝国主义和封建势力决不允许资本主义发展起来;农民阶级自发的太平天国革命……不得不在中外反革命联合压迫下宣告失败。”

曾国藩

湘军

李鸿章

淮军

华尔

洋枪队

外因:中外势力的联合绞杀

随着湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移

根本原因:农民阶级的局限性

(三)天国遗梦远

1.太平天国失败原因探究

陈庆华:“农民战争得不到先进阶级及其政党党领导,无法克服自己的弱点,就不能不陷于失败。”

陈旭麓:“这是一场悲壮的斗争。其悲剧意义不仅在于他们失败的结局,更在于反封建的人没有办法洗清自己身上的封建东西。”

贰

中兴之路

——洋务运动的进步与局限

(一)自强与求富

1.洋务运动的背景

第二次鸦片战争

太平天国运动

1868日本明治维新

1865美国南北统一

1861俄国农奴制改革

1861意大利南北统一

“中国社会中的人们已经体会到一种不受欢迎,但又无法抗拒的变化正在发生。”——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

曾国藩

左宗棠

李鸿章

张之洞

恭亲王奕?

地主阶级洋务派

资本主义化成为世界历史潮流

(一)自强与求富

2.洋务运动的目的

“况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺,购成之后,访覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发(太平军)逆,可以勤远略(外国势力)。”——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》

根据材料,概括洋务派提出的救国方法是什么?根本目的是什么?

目的:在不改变传统政治制度的前提下,利用西方先进技术,维护清朝统治。

指导思想:“中体西用”

“如以中国之伦常、名教为原本,辅以诸国富强之术,不更善之善者哉?”——冯桂芬《校邠庐抗议·采西学议》

“取西人器数之学,以卫吾尧舜、禹汤、文武、周孔之道,俾西人不敢蔑视中华”

——薛成福《筹洋刍议论》

(一)自强与求富

3.洋务运动的措施

江南机器制造总局

福州船政局

天津机器局

“自强”

性质:官办

内容:军事工业

洋务企业分布的特点?

(一)自强与求富

3.洋务运动的措施

上海轮船招商局

开平煤矿

上海机器织布局

“求富”

性质:官督商办

内容:民用企业

为什么要创办民用企业?

“夫欲自强必先裕饷,欲浚饷源莫如振兴商务。商船能往外洋,俾外洋损一分之利,即中国益一分之利,微臣创设招商局之初意,本是如此”

——李鸿章《议复梅启照条陈折》

(一)自强与求富

3.洋务运动的措施

目的:为军事工业提供经费

洋务派还有哪些措施?

北洋海军

②组建新式海军

福州船政学堂

京师同文馆

留美幼童

①创办新式学堂,培养军事和翻译人才

(二)道路阻且长

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表。”——吴永《庚子西狩丛谈》

李鸿章为何如此评价自己的洋务事业

洋务运动的评价

积极:洋务派引进了西方一些近代科学技术,培养了一批科技人才,在客观上刺激了资本主义的发展。推动了经济、思想、教育、外交等方面的近代化,是中国近代化的开端。

局限:仅学习西方先进技术,是对封建制度的修补,必然走向失败。

叁

——边疆危机、甲午中日战争与瓜分狂潮

外患之忧

(一)边疆显危机

1.“塞防” 与“海防” 之争

根据教材和地图,归纳19世纪中后期中国哪些地区遭遇边疆危机?

左宗棠

李鸿章

新疆不复,于肢体元气大伤;海疆不防,则腹心大患愈棘。

重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。

“塞 防”

“海防”

(一)边疆显危机

2.左宗棠收复新疆

1864年 新疆爆发内乱

1865年 阿古柏入侵新疆

1878年收复新疆南北路

1884年 在新疆设行省

1881年收回伊犁

(一)边疆显危机

太平天国时期,法国侵占越南南部,建立法属殖民地。

3.中法战争(越南)

1873年,法国入侵越南北部。(刘永福率黑旗军决战)

法国为什么要占领越南?

思考角度:越南的地理位置、占领后是否有利于入侵中国?

清政府态度?(保还是不保)

思考角度:国家政局现状、军事实力、财政收入;越南战略地位等。

以恫求和、以让求和、以站求和

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

以恫求和

1883年8月 法国控制越南,1883年12月 中法战争打响

节节败退,法国彻底控制越南。

出兵援助越南,但不向法国宣战,清军不主动出击。

派李鸿章与法国代表和谈,谈判未果。

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

以让求和

法国企图占领台湾基隆港口和福建港口,将战火扩大到中国东南沿海。

马江海战,福建水师全军覆没,中国东南沿海与台湾海峡海权拱手让给海军。

1884年8月,马江海战,福建水师全军覆没

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

以战求和

陆战:清军镇南关大捷

海战:法军占领澎湖、封锁台湾海峡

1885年3月 镇南关大捷

1885年6月签订《中法新约》,承认法国占领越南。

(一)边疆显危机

3.中法战争(越南)

中国不败而败,法国不胜而胜?

思考角度:双方军事实力;条约内容。

《中法新约》内容:

①清政府承认法国对越南的保护权,承认法国与越南订立的条约。

②中越陆路交界开放贸易,中国边界内开辟两个通商口岸。

③日后中国修筑铁路,法国有修主权。

④ 中法两国派员到中越边界“会同勘定界限”。

⑤法军退出台湾、澎湖。

(二)甲午战之殇

1.甲午战争的背景

明治维新(1868)

日本:日本明治维新后,实力上升,制定 “大陆政策”,蓄谋侵略中国

(二)甲午战之殇

1.甲午战争的背景

颐和园石舫

材料

19世纪末,对于日本即将发动的对大清的战争列强各打着自己的算盘:

美国希望日本成为其侵略中国和朝鲜的助手;

英国企图利用日本牵制俄国在远东发展势力;

德法想乘机在中国夺取新的侵略权益;

俄国采取不干涉政策。

清政府:政治腐败,不做战事准备,奉行妥协投降政策

世界:19世纪末,主要资本主义国家向帝国主义过渡,日本的侵略行径在一定程度上得到西方列强的默许或支持。

(二)甲午战之殇

1.甲午战争的背景

朝鲜提供契机

朝鲜

日本

1894年5月东学党起义

导火线:1894年朝鲜爆发东学党起义,日本趁机挑起战争。

(二)甲午战之殇

2.甲午战争的过程

4.辽东陆战

5.威海卫之战

2.平壤之战

1.丰岛海战

3.黄海海战

(二)甲午战之殇

3.《马关条约》

赔偿日本兵费白银2亿两;

割让辽东半岛、台湾全岛及附属岛屿、

澎湖列岛给日本;

开放重庆、沙市、苏州、杭州为通商口岸;

允许日本在通商口岸开设工厂等。

主要内容

割地

赔款

开埠

允许

开厂

影响:进一步把中国社会推向半殖民地半封建社会的深渊,宣告了洋务运动的破产

商品输出→资本输出

“平壤有若是战焉,高丽盖可不失;鸭绿江有若是战焉,辽东亦可不失;而何有割辽、割台之事也哉!”

——洪弃生《台湾战纪序》

“一律预备与倭人决一死战,不愿将全台归于倭人,众志成城,有死无二。”

——《申报》1895年5月15日

(二)甲午战之殇

4.反割台斗争

邱逢甲

刘永福

(三)瓜分狂潮痛

1.瓜分狂潮兴起

开端:三国干涉还辽

表现:

①政治:划分势力范围,强租租借地

②经济:争相成为中国债主;抢夺路权、工矿利权

划分势力范围

国别

沙俄

英国

德国

法国

日本

强租海湾及地区

“势力范围”

旅大租借地

九龙 威海卫租借地

胶州湾租借地

广州湾租借地

长城以北、

新疆、东北

长江流域

山东

广东广西云南

福建

太平天国失败

洋务运动破产

农民阶级的局限性

地主阶级洋务派的局限性

又将如何探索?

寻找出路

列强侵略加剧

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进