第7课 战国时期的社会变化 课件(28页PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 战国时期的社会变化 课件(28页PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 74.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 17:33:08 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第二单元

夏商周时期:早期国家与社会变革

人教版﹒七年级上册

第7课 战国时期的社会变化

学习目标

1.通过了解战国七雄、商鞅变法和都江堰的修建相关基本史实,理解战国时期的社会变化,认识到秦的统一是历史发展的必然趋势。(历史解释 史料实证 唯物史观 )

2.通过观看视频资料和阅读史料多种学习方法,掌握商鞅变法的背景、主要内容及作用,初步理解生产力决定生产关系这一史观。(史料实证 唯物史观 )

3.通过都江堰工程,感受中国先民们的智慧和创造力,培养爱国情怀,增强民族自信心。(家国情怀)

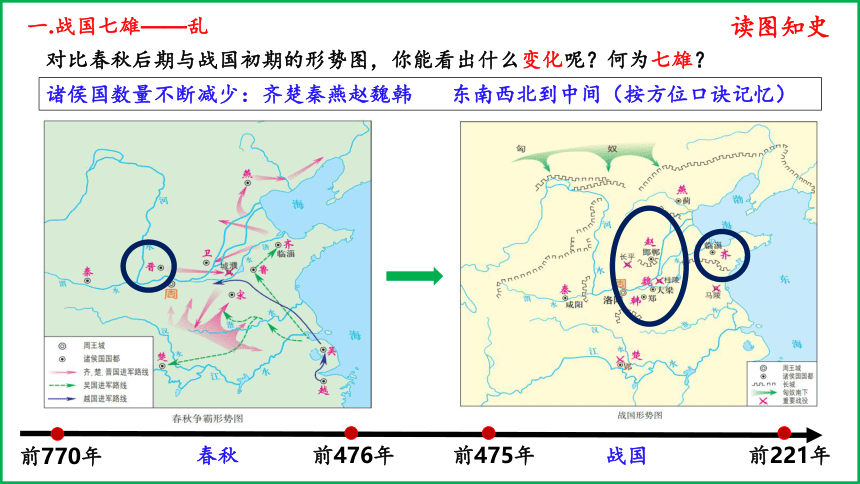

对比春秋后期与战国初期的形势图,你能看出什么变化呢?何为七雄?

一.战国七雄——乱

诸侯国数量不断减少:齐楚秦燕赵魏韩 东南西北到中间(按方位口诀记忆)

春秋

战国

前476年

前770年

前475年

前221年

读图知史

天子

诸侯

卿大夫

士

维系周王室的制度体系完全崩溃。

权力下移

新兴封建地主

阶级崛起

奴隶主

贵族统治瓦解

礼崩乐坏

封建社会开始形成

形成:

三家分晋

田氏代齐

思考:田氏代齐和三家分晋反映出战国时期什么阶级势力的崛起和制度变化?

材料一:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血遍野。……晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。

——《战国策》书录

史料实证

大动荡大变革时代

春秋政治局面:王室衰微,诸侯争霸,尊王攘夷——争霸战争

战国政治局面:各自为战,扩充军队,拓展疆域——兼并战争

对比春秋和战国时期的政治特征

战国铜壶水陆攻战图

读图知史

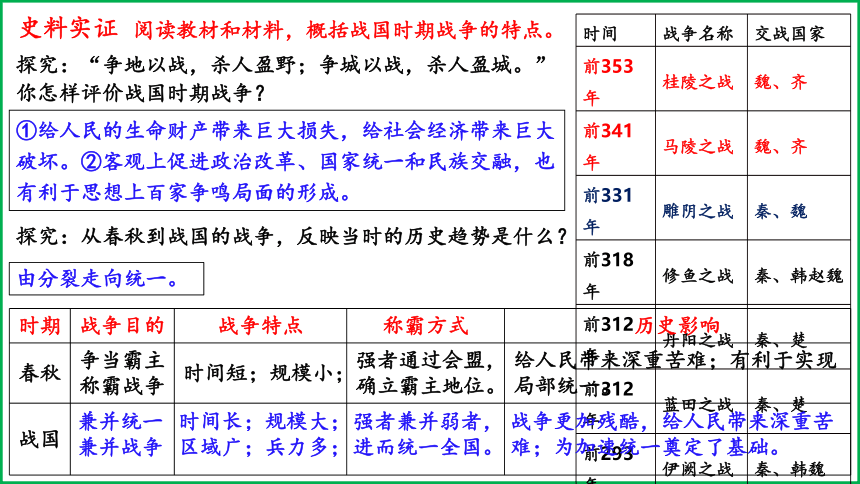

阅读教材和材料,概括战国时期战争的特点。

时间 战争名称 交战国家

前353年 桂陵之战 魏、齐

前341年 马陵之战 魏、齐

前331年 雕阴之战 秦、魏

前318年 修鱼之战 秦、韩赵魏

前312年 丹阳之战 秦、楚

前312年 蓝田之战 秦、楚

前293年 伊阙之战 秦、韩魏

前260年 长平之战 秦、赵

探究:从春秋到战国的战争,反映当时的历史趋势是什么?

由分裂走向统一。

时期 战争目的 战争特点 称霸方式 历史影响

春秋 争当霸主 称霸战争 时间短;规模小; 强者通过会盟,确立霸主地位。 给人民带来深重苦难;有利于实现局部统一。

战国

时间长;规模大;区域广;兵力多;

强者兼并弱者,进而统一全国。

战争更加残酷,给人民带来深重苦难;为加速统一奠定了基础。

兼并统一

兼并战争

史料实证

探究:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”你怎样评价战国时期战争?

①给人民的生命财产带来巨大损失,给社会经济带来巨大破坏。②客观上促进政治改革、国家统一和民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

长平之战尸骨坑遗址

叙利亚战争:一个记者想给这个小姑娘拍张照片,但是这个小姑娘却以为摄像机是枪,吓得举起了手,那表情仿佛在说:不要杀我!

读图知史

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有什么样的感受?他们最渴望的是什么?

(1)感受:反对战争,希望战争尽快结束;

(2)渴望:渴望国家统一、和平,能安定地生活。

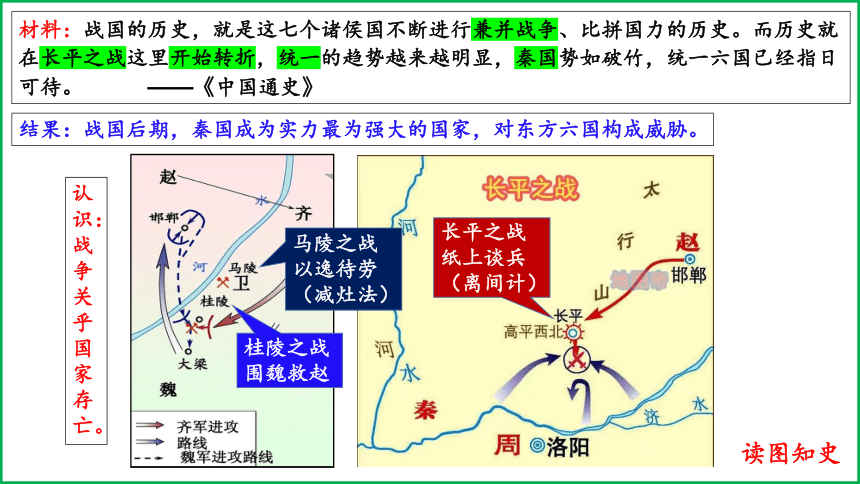

桂陵之战

围魏救赵

马陵之战

以逸待劳(减灶法)

长平之战

纸上谈兵(离间计)

结果:战国后期,秦国成为实力最为强大的国家,对东方六国构成威胁。

读图知史

认识:战争关乎国家存亡。

材料:战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。 ——《中国通史》

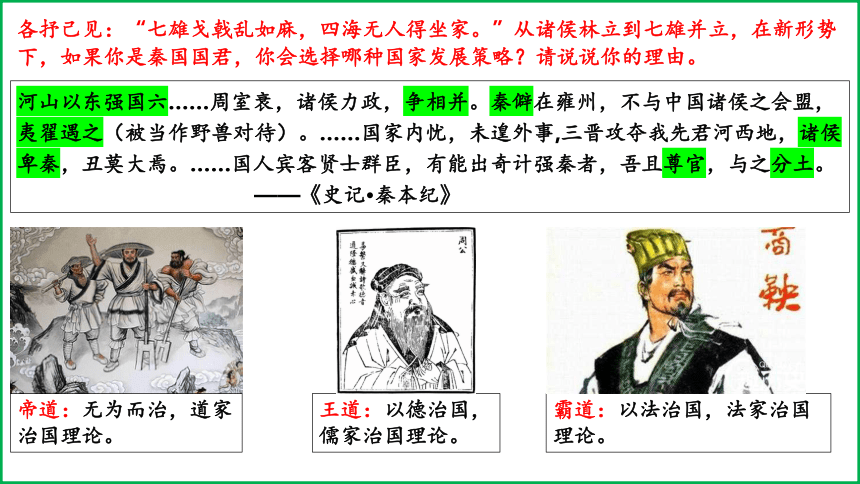

各抒己见:“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”从诸侯林立到七雄并立,在新形势下,如果你是秦国国君,你会选择哪种国家发展策略?请说说你的理由。

帝道:无为而治,道家治国理论。

王道:以德治国,儒家治国理论。

霸道:以法治国,法家治国理论。

河山以东强国六……周室衰,诸侯力政,争相并。秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟遇之(被当作野兽对待)。……国家内忧,未遑外事,三晋攻夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉。……国人宾客贤士群臣,有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。

——《史记·秦本纪》

燕国乐毅改革

齐国邹忌变法

魏国李悝变法

楚国吴起变法

韩国申不害变法

赵国武灵王胡服骑射

秦国商鞅变法

唯物史观

人民渴望安定诸侯渴求富强

大变革时代

读图知史

二.商鞅变法——变

制作历史人物卡片

名字:商鞅。姬姓,公孙氏,名鞅,又称卫鞅、公孙鞅。

生卒:约公元前390年——公元前338年

出生地:卫国人(今河南)

学派:法家

地位:战国时期政治家、改革家、思想家、军事家

事迹:“少好刑名之学”;商鞅变法

结局:”车裂“而死。

1.历史背景

(1)阅读课文并结合材料,从政治、经济、军事、思想等不同角度,分析秦孝公支持商鞅在秦国推行变法的原因。

井田制瓦解,封建经济发展。

新兴地主阶级的实力增强,要求确立新的政治经济秩序。(阶级基础)

铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。(根本原因)

开垦私田 公田荒废

④思想:

③军事:

②政治:

①经济

诸侯渴求富国强兵,在兼并战争中取胜。(直接目的)

法家学说的盛行。(理论基础)

改革顺应社会潮流,是大势所趋。

改革原因决定改革的性质。

性质:封建性质(地主阶级)的改革。

井田制瓦解

牛耕铁器

“废井田,开阡陌。”

史料实证

(2)改革前提

舌战群臣,舆论宣传。

南门立木,取信于民。

“治世不一道,便国不法古。”(治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,不一定拘泥于旧制度。)故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

变法是出路,不变法就是死亡。

法是服从听话。

读图知史

观看视频,了解法令是怎么推行的。

2.变法内容

(1)观看视频,然后阅读课文,梳理归纳商鞅变法的主要内容。

方面 具体措施 废旧立新

政治 ①确立县制。

②废除贵族的世袭特权。 ③改革户籍制度。 ④严明法度。 经济 ①废除井田制,允许土地买卖。

②鼓励耕织。 ③统一度量衡。 军事 奖励军功。

经济富国

军事强兵

政治上中央集权和行政高效,依法治国。

废除分封制和贵族世袭制,打击奴隶主贵族势力,有利于新兴的地主阶级掌权,国君加强对地方和臣民的直接管理。(从地方分权到中央集权)

废除了井田制,保护土地私有制,符合地主阶级的利益。耕地面积、粮食产量和人口增长,兵源及军队补给充足。

取消爵位与血缘宗法挂钩,废除贵族世袭制度和特权,军功授爵赐地。

国之所以兴者,农战也。 ——《商君书·垦草令》

政治保障

核心内容

核心内容

最能体现变法性质:一次最彻底的封建性质的改革。

史料实证

确立了封建土地私有制

2.变法内容

(2)合作探究:在推行变法措施时,会遭到什么阶层的最为反对,并阐述理由。对哪些阶层有利,分别对应哪些措施。这场改革对谁最为有利?

①最为反对:旧的奴隶主贵族势力。

理由:废除贵族世袭制度和奖励军功,按军功授爵赐地,对旧的奴隶主贵族打击最大。②有利:新兴的地主阶级——废井田开阡陌,允许土地买卖。

农民阶级——鼓励耕织和奖励军功。

广大将士——奖励军功。

③最为有利:以秦国国君为代表的地主阶级——集权、富国、强兵。

商鞅的结局

材料:商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。商君亡至关下……秦发兵攻商君,杀之于郑黾池。秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。……商君虽死,而秦卒行其法。

——司马迁《史记·商君列传》

秦孝公死后,太子即位。商鞅遭诬陷,他起兵反抗,兵败被车裂而死。议一议:商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?

拓展延伸

判断改革是否成功的标准,不在于改革者的生与死,而在于变法的目的是否达到和顺应历史发展的潮流。

商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统治者的昏庸。但变法是成功的。因为秦国实现了富国强兵,成为战国后期最富强的封建国家。

探讨:商鞅从开始推行变法就阻力重重,变法能够取得成功的原因有哪些?

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策》

①时代角度:变法顺应了时代潮流和历史发展趋势(根本原因);

②诸侯角度:秦孝公的大力支持(客观原因);

③个人角度:商鞅作为改革家的政治才干和得力措施。

(个人有胆识,不畏强权,敢于斗争;公平无私,严格执法)

④变法内容措施全面,制度合理。

材料二:太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法(法办)太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅(老师)公子虔(秦孝公的兄长)……刑之四年,公子虔复犯约,劓( yì割掉鼻子)之。 ——《史记·商君列传》

奴隶主贵族统治逐步崩溃和瓦解,封建地主阶级势力开始崛起,封建制度开始确立。

3.影响/意义/作用及历史启示

(1)“史论结合,论从史出。”是学习历史的基本方法。阅读材料并结合学过的变法内容,概括变法的影响。变法后,秦国用一百年的时间完成了从“卑秦”到“强秦”的蜕变。这一过程给我们什么历史启示。

影响:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

材料二:夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重、决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯。 ——《战国策·秦策》

启示:改革推动社会进步,是强国之路;改革不是一帆风顺的,会遇到很多挫折,甚至付出生命代价;符合时代发展潮流的改革才会取得成功;要树立与时俱进、改革实践

的精神;坚持走改革开放之路,实现中国梦。

史料实证

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯。……至于始皇,遂并天下。 ——班固《汉书﹒食货志》

秦国以耕战富强,在发展过程中重视兴修水利,公元前256年,蜀郡太守李冰主持修建了大型水利工程——都江堰,这一年距离商鞅开始变法正好100年。

观看视频,了解都江堰工程。

三.都江堰工程 ——治

水利工程都江堰 修建概况 时间:

地点:

人物:

构成

作用

影响

由渠首和灌溉网两大系统工程构成,渠首分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰。

①成都平原成为沃野,被称为“天府之国”

②2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

公元前256年

秦国蜀郡,成都岷江。

蜀郡太守李冰

防洪、灌溉、水运等多方面。

鱼嘴:将泯江分成内江和外江内江用于灌溉,外江用于排洪。

飞沙堰:在洪水期用于泄洪,并减少泥沙淤积。

宝瓶口:引水流入网状的渠道,灌溉农田。

三个工程相互依赖,功能互补,巧妙配合,使其枯水不旱,洪水不涝。

自主学习

2200多年来,至今仍发挥巨大效益,李冰治水,功在当代,利在千秋,不愧为文明世界的伟大杰作,造福人民的伟大水利工程。2000年11月29日,在联合国第24届世界遗产委员会上,被列入《世界文化遗产名录》。

影响:①解决了洪水泛滥的问题;②保证了周边地区的农业灌溉,为周边农业丰收提供有利条件。为”天府之国“打下基础,也为秦国的强大并统一天下奠定经济基础。

史料实证

都江堰工程对当代中国水利事业的发展有什么启发?

拓展延伸

因地制宜;人与自然和谐相处;走可持续发展道路;科学实践和敢于创新等。

议一议:“厥田惟下上”的成都平原和“夷翟遇之”的秦国分别获得了怎样的新生?你从中获得什么历史感悟?

成都平原从不被人看好的下等土地变成了天府之国,秦国从“卑秦”变为“强秦”。他们都蕴含着我国先民们具有“发挥人的聪明才智,人定胜天”的勇敢信念和“努力抓住机遇,顺势而为”的中国智慧。

李冰父子像

“始知李太守,伯禹亦不如”。李冰总结出治水三字经“深淘滩,低作堰”、八字真言“遇湾截角,逢正抽心”,直到20世纪仍是水利工程的圭臬。

老师推荐:

电视连续剧《大秦帝国》

课堂小结

战国时期的社会变化

社会大动荡

政治大变革

经济大发展

战国七雄

商鞅变法

都江堰

最终秦灭东方六国,统一中国。

封建社会形成

为什么是秦国后来者居上,完成统一大业?

认识:分裂混乱中孕育着统一的因素和条件;追求和维护国家统一始终是中国历史发展的必然趋势。

作业设计

阅读材料,回答下列问题。(6分)

材料一:春秋时期,一些大的诸侯国,为了争做霸主,相互征战,齐、晋等一些诸侯国为了增强自己的实力,任用贤人,改革内政,发展生产,训练军队。到了战国时期,魏、楚、秦等诸侯国为了富国强兵,纷纷对本国的政治、经济制度进行改革。

材料二:

(1) 依据材料一指出,春秋时期政治、军事领域的突出特征是什么?(2分)

(2) 春秋战国时期虽战火连绵,却出现了城市、商品经济得到发展,社会人口有所增加,根据材料一、二分析其原因。(2分)

(3) 综合上述材料,你认为一定时期的政治与经济的变化相互之间有何关联?(2分)

王室衰微,诸侯争霸。

一些诸侯国为了增强实力,任用贤人,改革内政,发展生产,训练军队;铁农具和牛耕的使用提高了生产效率;兴修水利工程促进农业生产发展。

经济是基础,政治是经济的集中体现,二者相互促进,相互影响。

战国铁器牛耕

都江堰工程

第二单元

夏商周时期:早期国家与社会变革

人教版﹒七年级上册

第7课 战国时期的社会变化

学习目标

1.通过了解战国七雄、商鞅变法和都江堰的修建相关基本史实,理解战国时期的社会变化,认识到秦的统一是历史发展的必然趋势。(历史解释 史料实证 唯物史观 )

2.通过观看视频资料和阅读史料多种学习方法,掌握商鞅变法的背景、主要内容及作用,初步理解生产力决定生产关系这一史观。(史料实证 唯物史观 )

3.通过都江堰工程,感受中国先民们的智慧和创造力,培养爱国情怀,增强民族自信心。(家国情怀)

对比春秋后期与战国初期的形势图,你能看出什么变化呢?何为七雄?

一.战国七雄——乱

诸侯国数量不断减少:齐楚秦燕赵魏韩 东南西北到中间(按方位口诀记忆)

春秋

战国

前476年

前770年

前475年

前221年

读图知史

天子

诸侯

卿大夫

士

维系周王室的制度体系完全崩溃。

权力下移

新兴封建地主

阶级崛起

奴隶主

贵族统治瓦解

礼崩乐坏

封建社会开始形成

形成:

三家分晋

田氏代齐

思考:田氏代齐和三家分晋反映出战国时期什么阶级势力的崛起和制度变化?

材料一:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血遍野。……晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。

——《战国策》书录

史料实证

大动荡大变革时代

春秋政治局面:王室衰微,诸侯争霸,尊王攘夷——争霸战争

战国政治局面:各自为战,扩充军队,拓展疆域——兼并战争

对比春秋和战国时期的政治特征

战国铜壶水陆攻战图

读图知史

阅读教材和材料,概括战国时期战争的特点。

时间 战争名称 交战国家

前353年 桂陵之战 魏、齐

前341年 马陵之战 魏、齐

前331年 雕阴之战 秦、魏

前318年 修鱼之战 秦、韩赵魏

前312年 丹阳之战 秦、楚

前312年 蓝田之战 秦、楚

前293年 伊阙之战 秦、韩魏

前260年 长平之战 秦、赵

探究:从春秋到战国的战争,反映当时的历史趋势是什么?

由分裂走向统一。

时期 战争目的 战争特点 称霸方式 历史影响

春秋 争当霸主 称霸战争 时间短;规模小; 强者通过会盟,确立霸主地位。 给人民带来深重苦难;有利于实现局部统一。

战国

时间长;规模大;区域广;兵力多;

强者兼并弱者,进而统一全国。

战争更加残酷,给人民带来深重苦难;为加速统一奠定了基础。

兼并统一

兼并战争

史料实证

探究:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”你怎样评价战国时期战争?

①给人民的生命财产带来巨大损失,给社会经济带来巨大破坏。②客观上促进政治改革、国家统一和民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

长平之战尸骨坑遗址

叙利亚战争:一个记者想给这个小姑娘拍张照片,但是这个小姑娘却以为摄像机是枪,吓得举起了手,那表情仿佛在说:不要杀我!

读图知史

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有什么样的感受?他们最渴望的是什么?

(1)感受:反对战争,希望战争尽快结束;

(2)渴望:渴望国家统一、和平,能安定地生活。

桂陵之战

围魏救赵

马陵之战

以逸待劳(减灶法)

长平之战

纸上谈兵(离间计)

结果:战国后期,秦国成为实力最为强大的国家,对东方六国构成威胁。

读图知史

认识:战争关乎国家存亡。

材料:战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。 ——《中国通史》

各抒己见:“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”从诸侯林立到七雄并立,在新形势下,如果你是秦国国君,你会选择哪种国家发展策略?请说说你的理由。

帝道:无为而治,道家治国理论。

王道:以德治国,儒家治国理论。

霸道:以法治国,法家治国理论。

河山以东强国六……周室衰,诸侯力政,争相并。秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟遇之(被当作野兽对待)。……国家内忧,未遑外事,三晋攻夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉。……国人宾客贤士群臣,有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。

——《史记·秦本纪》

燕国乐毅改革

齐国邹忌变法

魏国李悝变法

楚国吴起变法

韩国申不害变法

赵国武灵王胡服骑射

秦国商鞅变法

唯物史观

人民渴望安定诸侯渴求富强

大变革时代

读图知史

二.商鞅变法——变

制作历史人物卡片

名字:商鞅。姬姓,公孙氏,名鞅,又称卫鞅、公孙鞅。

生卒:约公元前390年——公元前338年

出生地:卫国人(今河南)

学派:法家

地位:战国时期政治家、改革家、思想家、军事家

事迹:“少好刑名之学”;商鞅变法

结局:”车裂“而死。

1.历史背景

(1)阅读课文并结合材料,从政治、经济、军事、思想等不同角度,分析秦孝公支持商鞅在秦国推行变法的原因。

井田制瓦解,封建经济发展。

新兴地主阶级的实力增强,要求确立新的政治经济秩序。(阶级基础)

铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。(根本原因)

开垦私田 公田荒废

④思想:

③军事:

②政治:

①经济

诸侯渴求富国强兵,在兼并战争中取胜。(直接目的)

法家学说的盛行。(理论基础)

改革顺应社会潮流,是大势所趋。

改革原因决定改革的性质。

性质:封建性质(地主阶级)的改革。

井田制瓦解

牛耕铁器

“废井田,开阡陌。”

史料实证

(2)改革前提

舌战群臣,舆论宣传。

南门立木,取信于民。

“治世不一道,便国不法古。”(治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,不一定拘泥于旧制度。)故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

变法是出路,不变法就是死亡。

法是服从听话。

读图知史

观看视频,了解法令是怎么推行的。

2.变法内容

(1)观看视频,然后阅读课文,梳理归纳商鞅变法的主要内容。

方面 具体措施 废旧立新

政治 ①确立县制。

②废除贵族的世袭特权。 ③改革户籍制度。 ④严明法度。 经济 ①废除井田制,允许土地买卖。

②鼓励耕织。 ③统一度量衡。 军事 奖励军功。

经济富国

军事强兵

政治上中央集权和行政高效,依法治国。

废除分封制和贵族世袭制,打击奴隶主贵族势力,有利于新兴的地主阶级掌权,国君加强对地方和臣民的直接管理。(从地方分权到中央集权)

废除了井田制,保护土地私有制,符合地主阶级的利益。耕地面积、粮食产量和人口增长,兵源及军队补给充足。

取消爵位与血缘宗法挂钩,废除贵族世袭制度和特权,军功授爵赐地。

国之所以兴者,农战也。 ——《商君书·垦草令》

政治保障

核心内容

核心内容

最能体现变法性质:一次最彻底的封建性质的改革。

史料实证

确立了封建土地私有制

2.变法内容

(2)合作探究:在推行变法措施时,会遭到什么阶层的最为反对,并阐述理由。对哪些阶层有利,分别对应哪些措施。这场改革对谁最为有利?

①最为反对:旧的奴隶主贵族势力。

理由:废除贵族世袭制度和奖励军功,按军功授爵赐地,对旧的奴隶主贵族打击最大。②有利:新兴的地主阶级——废井田开阡陌,允许土地买卖。

农民阶级——鼓励耕织和奖励军功。

广大将士——奖励军功。

③最为有利:以秦国国君为代表的地主阶级——集权、富国、强兵。

商鞅的结局

材料:商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。商君亡至关下……秦发兵攻商君,杀之于郑黾池。秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。……商君虽死,而秦卒行其法。

——司马迁《史记·商君列传》

秦孝公死后,太子即位。商鞅遭诬陷,他起兵反抗,兵败被车裂而死。议一议:商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?

拓展延伸

判断改革是否成功的标准,不在于改革者的生与死,而在于变法的目的是否达到和顺应历史发展的潮流。

商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统治者的昏庸。但变法是成功的。因为秦国实现了富国强兵,成为战国后期最富强的封建国家。

探讨:商鞅从开始推行变法就阻力重重,变法能够取得成功的原因有哪些?

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策》

①时代角度:变法顺应了时代潮流和历史发展趋势(根本原因);

②诸侯角度:秦孝公的大力支持(客观原因);

③个人角度:商鞅作为改革家的政治才干和得力措施。

(个人有胆识,不畏强权,敢于斗争;公平无私,严格执法)

④变法内容措施全面,制度合理。

材料二:太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法(法办)太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅(老师)公子虔(秦孝公的兄长)……刑之四年,公子虔复犯约,劓( yì割掉鼻子)之。 ——《史记·商君列传》

奴隶主贵族统治逐步崩溃和瓦解,封建地主阶级势力开始崛起,封建制度开始确立。

3.影响/意义/作用及历史启示

(1)“史论结合,论从史出。”是学习历史的基本方法。阅读材料并结合学过的变法内容,概括变法的影响。变法后,秦国用一百年的时间完成了从“卑秦”到“强秦”的蜕变。这一过程给我们什么历史启示。

影响:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

材料二:夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重、决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯。 ——《战国策·秦策》

启示:改革推动社会进步,是强国之路;改革不是一帆风顺的,会遇到很多挫折,甚至付出生命代价;符合时代发展潮流的改革才会取得成功;要树立与时俱进、改革实践

的精神;坚持走改革开放之路,实现中国梦。

史料实证

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯。……至于始皇,遂并天下。 ——班固《汉书﹒食货志》

秦国以耕战富强,在发展过程中重视兴修水利,公元前256年,蜀郡太守李冰主持修建了大型水利工程——都江堰,这一年距离商鞅开始变法正好100年。

观看视频,了解都江堰工程。

三.都江堰工程 ——治

水利工程都江堰 修建概况 时间:

地点:

人物:

构成

作用

影响

由渠首和灌溉网两大系统工程构成,渠首分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰。

①成都平原成为沃野,被称为“天府之国”

②2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

公元前256年

秦国蜀郡,成都岷江。

蜀郡太守李冰

防洪、灌溉、水运等多方面。

鱼嘴:将泯江分成内江和外江内江用于灌溉,外江用于排洪。

飞沙堰:在洪水期用于泄洪,并减少泥沙淤积。

宝瓶口:引水流入网状的渠道,灌溉农田。

三个工程相互依赖,功能互补,巧妙配合,使其枯水不旱,洪水不涝。

自主学习

2200多年来,至今仍发挥巨大效益,李冰治水,功在当代,利在千秋,不愧为文明世界的伟大杰作,造福人民的伟大水利工程。2000年11月29日,在联合国第24届世界遗产委员会上,被列入《世界文化遗产名录》。

影响:①解决了洪水泛滥的问题;②保证了周边地区的农业灌溉,为周边农业丰收提供有利条件。为”天府之国“打下基础,也为秦国的强大并统一天下奠定经济基础。

史料实证

都江堰工程对当代中国水利事业的发展有什么启发?

拓展延伸

因地制宜;人与自然和谐相处;走可持续发展道路;科学实践和敢于创新等。

议一议:“厥田惟下上”的成都平原和“夷翟遇之”的秦国分别获得了怎样的新生?你从中获得什么历史感悟?

成都平原从不被人看好的下等土地变成了天府之国,秦国从“卑秦”变为“强秦”。他们都蕴含着我国先民们具有“发挥人的聪明才智,人定胜天”的勇敢信念和“努力抓住机遇,顺势而为”的中国智慧。

李冰父子像

“始知李太守,伯禹亦不如”。李冰总结出治水三字经“深淘滩,低作堰”、八字真言“遇湾截角,逢正抽心”,直到20世纪仍是水利工程的圭臬。

老师推荐:

电视连续剧《大秦帝国》

课堂小结

战国时期的社会变化

社会大动荡

政治大变革

经济大发展

战国七雄

商鞅变法

都江堰

最终秦灭东方六国,统一中国。

封建社会形成

为什么是秦国后来者居上,完成统一大业?

认识:分裂混乱中孕育着统一的因素和条件;追求和维护国家统一始终是中国历史发展的必然趋势。

作业设计

阅读材料,回答下列问题。(6分)

材料一:春秋时期,一些大的诸侯国,为了争做霸主,相互征战,齐、晋等一些诸侯国为了增强自己的实力,任用贤人,改革内政,发展生产,训练军队。到了战国时期,魏、楚、秦等诸侯国为了富国强兵,纷纷对本国的政治、经济制度进行改革。

材料二:

(1) 依据材料一指出,春秋时期政治、军事领域的突出特征是什么?(2分)

(2) 春秋战国时期虽战火连绵,却出现了城市、商品经济得到发展,社会人口有所增加,根据材料一、二分析其原因。(2分)

(3) 综合上述材料,你认为一定时期的政治与经济的变化相互之间有何关联?(2分)

王室衰微,诸侯争霸。

一些诸侯国为了增强实力,任用贤人,改革内政,发展生产,训练军队;铁农具和牛耕的使用提高了生产效率;兴修水利工程促进农业生产发展。

经济是基础,政治是经济的集中体现,二者相互促进,相互影响。

战国铁器牛耕

都江堰工程

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史