第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 15:58:55 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第2单元 官员的选拔与管理

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

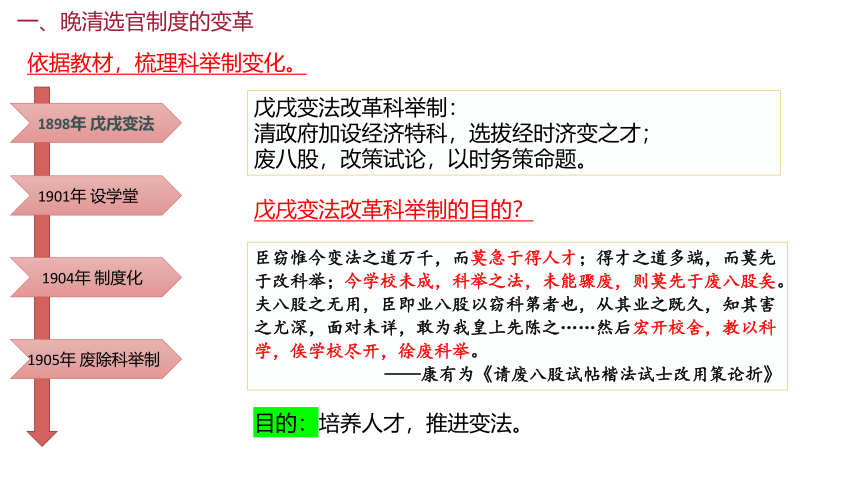

一、晚清选官制度的变革

依据教材,梳理科举制变化。

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

戊戌变法改革科举制:

清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改策试论,以时务策命题。

戊戌变法改革科举制的目的?

臣窃惟今变法之道万千,而莫急于得人才;得才之道多端,而莫先于改科举;今学校未成,科举之法,未能骤废,则莫先于废八股矣。夫八股之无用,臣即业八股以窃科第者也,从其业之既久,知其害之尤深,面对未详,敢为我皇上先陈之……然后宏开校舍,教以科学,俟学校尽开,徐废科举。

——康有为《请废八股试帖楷法试士改用策论折》

目的:培养人才,推进变法。

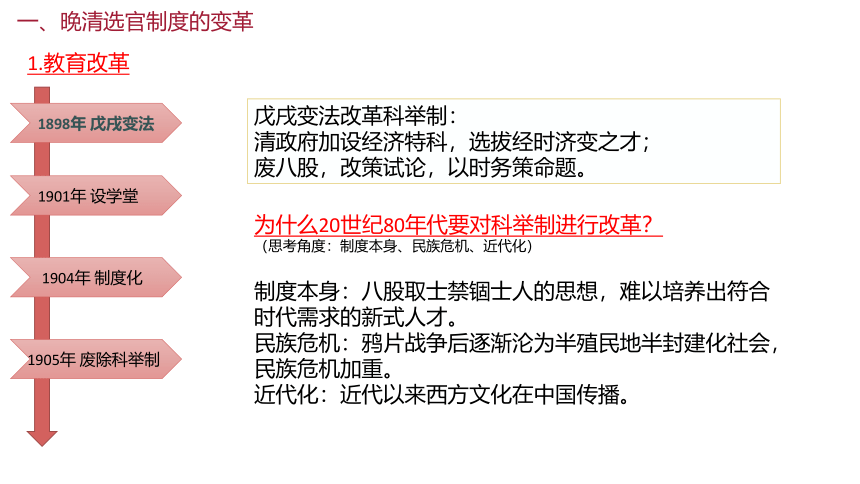

一、晚清选官制度的变革

1.教育改革

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

戊戌变法改革科举制:

清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改策试论,以时务策命题。

为什么20世纪80年代要对科举制进行改革?

(思考角度:制度本身、民族危机、近代化)

制度本身:八股取士禁锢士人的思想,难以培养出符合时代需求的新式人才。

民族危机:鸦片战争后逐渐沦为半殖民地半封建化社会,民族危机加重。

近代化:近代以来西方文化在中国传播。

一、晚清选官制度的变革

1.教育改革

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

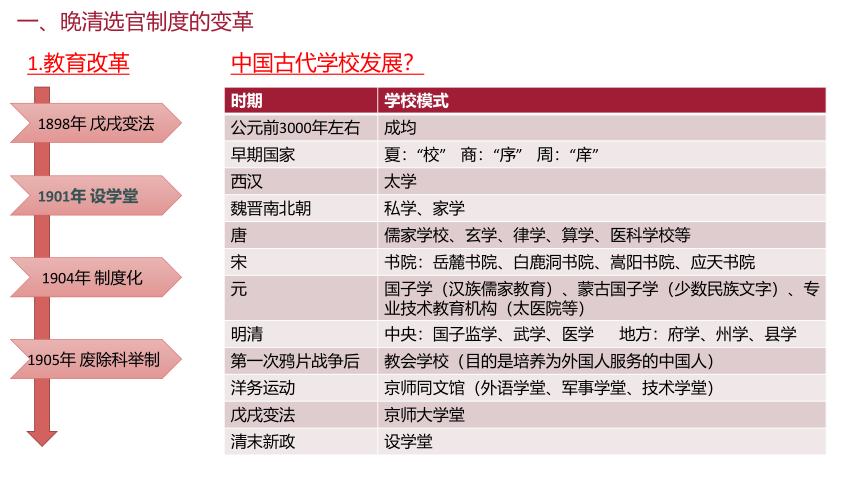

时期 学校模式

公元前3000年左右 成均

早期国家 夏:“校” 商:“序” 周:“庠”

西汉 太学

魏晋南北朝 私学、家学

唐 儒家学校、玄学、律学、算学、医科学校等

宋 书院:岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院、应天书院

元 国子学(汉族儒家教育)、蒙古国子学(少数民族文字)、专业技术教育机构(太医院等)

明清 中央:国子监学、武学、医学 地方:府学、州学、县学

第一次鸦片战争后 教会学校(目的是培养为外国人服务的中国人)

洋务运动 京师同文馆(外语学堂、军事学堂、技术学堂)

戊戌变法 京师大学堂

清末新政 设学堂

中国古代学校发展?

一、晚清选官制度的变革

1.教育改革

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

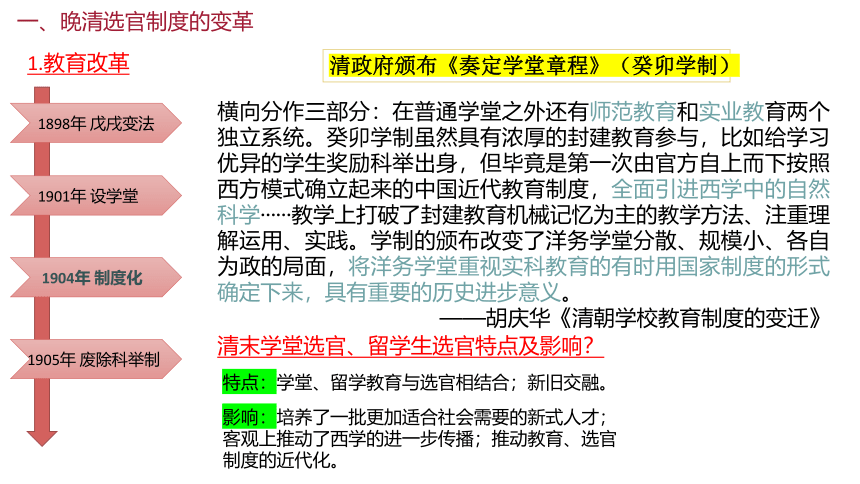

清政府颁布《奏定学堂章程》(癸卯学制)

横向分作三部分:在普通学堂之外还有师范教育和实业教育两个独立系统。癸卯学制虽然具有浓厚的封建教育参与,比如给学习优异的学生奖励科举出身,但毕竟是第一次由官方自上而下按照西方模式确立起来的中国近代教育制度,全面引进西学中的自然科学······教学上打破了封建教育机械记忆为主的教学方法、注重理解运用、实践。学制的颁布改变了洋务学堂分散、规模小、各自为政的局面,将洋务学堂重视实科教育的有时用国家制度的形式确定下来,具有重要的历史进步意义。

——胡庆华《清朝学校教育制度的变迁》

清末学堂选官、留学生选官特点及影响?

特点:学堂、留学教育与选官相结合;新旧交融。

影响:培养了一批更加适合社会需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;推动教育、选官制度的近代化。

一、晚清选官制度的变革

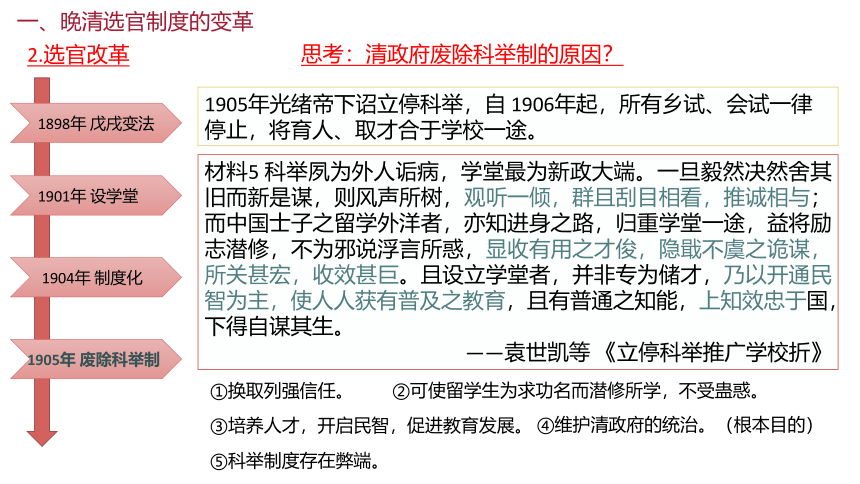

思考:清政府废除科举制的原因?

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

1905年光绪帝下诏立停科举,自 1906年起,所有乡试、会试一律停止,将育人、取才合于学校一途。

材料5 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》

①换取列强信任。

②可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑。

③培养人才,开启民智,促进教育发展。

④维护清政府的统治。(根本目的)

⑤科举制度存在弊端。

2.选官改革

一、晚清选官制度的变革

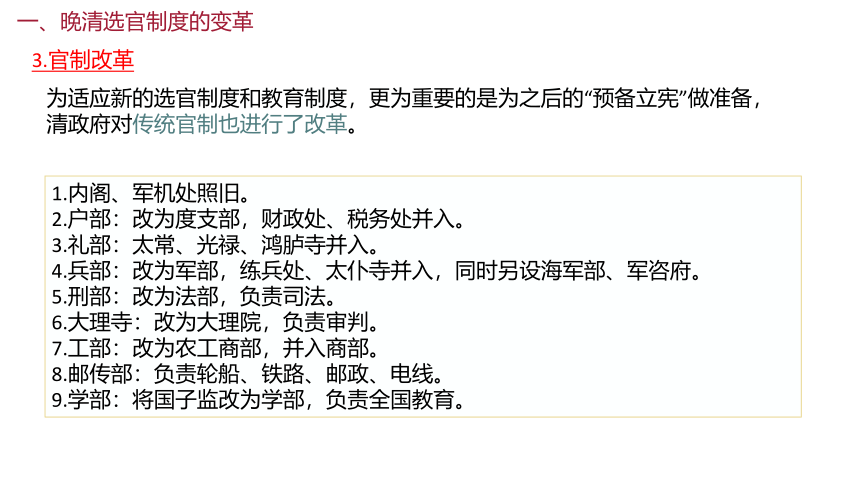

3.官制改革

为适应新的选官制度和教育制度,更为重要的是为之后的“预备立宪”做准备,清政府对传统官制也进行了改革。

1.内阁、军机处照旧。

2.户部:改为度支部,财政处、税务处并入。

3.礼部:太常、光禄、鸿胪寺并入。

4.兵部:改为军部,练兵处、太仆寺并入,同时另设海军部、军咨府。

5.刑部:改为法部,负责司法。

6.大理寺:改为大理院,负责审判。

7.工部:改为农工商部,并入商部。

8.邮传部:负责轮船、铁路、邮政、电线。

9.学部:将国子监改为学部,负责全国教育。

二、民国时期官员选拔制度

1.南京临时政府选官制度(1912年)

将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。……但是这考选权如果属于行政部,那权限未免太广,流弊反多,所以必须成了独立机关才得妥当。

——孙中山:《在东京〈民报〉创刊周年 庆祝大会的演说》(1906 年)

根据史料分析孙中山官员选拔的核心主张?

核心主张:①建立考试制度。

②非经考试合格不能做官。

③独立设置考试院负责选官。

奠定近代文官制度基础

基本停留在纸面上

二、民国时期官员选拔制度

2.北洋政府时期的选官制度(1912-1928年)

建立标志:1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》

考试+甄别

作用:促进旧人事制度向现代文官制度转变;有利于保持行政的连续性和稳定性。

局限:

女子不得参加考试.

保荐入职的鲁迅

考试落第的郁达夫

二、民国时期官员选拔制度

3.南京国民政府时期的公务员制度(1927-1949年)

人事制度:

官吏

称谓

公务员

公务员制度:

1929年,制定《公务员任用条例》

1933年颁布《公务员任用法》

标志着公务员制度建立。

考试法规:

男子

性别平等

国民政府考试院旧址

最高考试机关——考试院

孙中山文官考试思想几乎全部得以确立

甄别考察——在职人员

作用:孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确定;具备了更强的开放性和平等性。

局限:

实施过程中漏洞百出,任用亲信,拉帮结派现象始终无法禁绝。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

干部:新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

公务员:指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

干部制度:中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.改革开放前干部制度

改革开放前:计划经济时代(高度集中的政治体制为后盾)

干部队伍来源:

一是大中专院校的毕业生分配

二是军队转业人员

三是录用工人、农民和待业人员

(实际被有关系的人所把持)

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.改革开放前干部制度

原干部制度存在问题:

(1)、干部职务终身制;干部只能升不能降;

(2)、干部队伍中存在“接班”“替岗”,具有继承制的特点;

(3)、整个干部队伍相对封闭;

(4)、计划经济时代,资源被国家所控制,干部享有一系列特权。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2.改革开放后干部制度

1978年改革开放后:市场经济的推行,引起政治体制变革

自负盈亏的国企大量倒闭,90年代出现“下岗潮”

①变化:

政府不再垄断所有权力、资源

地方拥有更多自主权

市场经济原则与价值观:竞争、法治、效益

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2.改革开放后干部制度

②干部制度改革——规范化、制度化、严格依法依规办事

改革开放

十八大以来

在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革,坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依法依规办事,特别是在干部的廉政建设方面不断完善各项制度和规定,取得很大成绩。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2.改革开放后干部制度

③重大改革:1993年建立公务员制度

公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。

1993年

初步形成

2005年

正式形成

全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。

2006年

发展完善

《中华人民共和国公务员法》正式实施,公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围不断扩大。

意义:结束了“统包统配”的用人方式,开启了“凡进必考”的人事录用时代。干部队伍呈现开放性、法制化,更有利于社会公平。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

归纳

(一)干部制度

1、历程

(1)建立:新中国成立后, 统一管理的干部制度。

(2)发展:后来又建立了统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(3)完善:改革开放后,在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革,废止领导干部职务终身制等。

2、意义:在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,逐步实现干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理体制上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

(二)公务员制度

1、确立:

2005年,通过《中华人民共和国公务员法》,标志着国家公务员制度正式形成。

2、内容:

公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

3、特征:

报考公务员人数不断增多;文化程度呈现高学历化的特点;考试录用的规模和范围扩大;录用过程透明化、公开化和平等化。

(4)意义:

公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

中国公务员制度与西方文官制度的区别

角度 西方文官制度 中国公务员制度

法定范围不同 多数国家公务员仅指中央一级,不包含地方公职人员。 我国公务员不仅包含中央一级还包括地方各级

选用标准不同 西方各国在文官的选用上注重通才或专才 我国明确提出德才兼备的用人标准

两官分途 西方文官实行“两官分途”,有“政务官”与“事务官”之分,政务官政治化,事务官职业化,相互之间不能转任。 我国公务员没有“政务官”与“事务官”的划分,各级各类公务员根据需要可以相互转任。

政治原则 坚持“政治中立” 坚持党管干部原则,与党中央保持一致

服务对象 服务政府 服务人民

晚 清

民 国

新 中 国

科举选官

南京临时政府文官考试草案

南京国民政府公务员制度

改革干部管理制度

建立公务员制度

1840

1905

1912

1927

1949

1978

今

学堂选官

留学毕业生选官制度

北洋政府建立文官考试制度

建立干部制度

认识

①选官制度的确立和完善是一个漫长的过程;

②选官制度变迁的主要动力是时代的变迁和国内外环境的变化;

③每项选官制度都有其积极影响也有其不足;

④选官制度的建立应该符合本国的国情,体现本国特色。

课堂小结

第2单元 官员的选拔与管理

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

一、晚清选官制度的变革

依据教材,梳理科举制变化。

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

戊戌变法改革科举制:

清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改策试论,以时务策命题。

戊戌变法改革科举制的目的?

臣窃惟今变法之道万千,而莫急于得人才;得才之道多端,而莫先于改科举;今学校未成,科举之法,未能骤废,则莫先于废八股矣。夫八股之无用,臣即业八股以窃科第者也,从其业之既久,知其害之尤深,面对未详,敢为我皇上先陈之……然后宏开校舍,教以科学,俟学校尽开,徐废科举。

——康有为《请废八股试帖楷法试士改用策论折》

目的:培养人才,推进变法。

一、晚清选官制度的变革

1.教育改革

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

戊戌变法改革科举制:

清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改策试论,以时务策命题。

为什么20世纪80年代要对科举制进行改革?

(思考角度:制度本身、民族危机、近代化)

制度本身:八股取士禁锢士人的思想,难以培养出符合时代需求的新式人才。

民族危机:鸦片战争后逐渐沦为半殖民地半封建化社会,民族危机加重。

近代化:近代以来西方文化在中国传播。

一、晚清选官制度的变革

1.教育改革

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

时期 学校模式

公元前3000年左右 成均

早期国家 夏:“校” 商:“序” 周:“庠”

西汉 太学

魏晋南北朝 私学、家学

唐 儒家学校、玄学、律学、算学、医科学校等

宋 书院:岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院、应天书院

元 国子学(汉族儒家教育)、蒙古国子学(少数民族文字)、专业技术教育机构(太医院等)

明清 中央:国子监学、武学、医学 地方:府学、州学、县学

第一次鸦片战争后 教会学校(目的是培养为外国人服务的中国人)

洋务运动 京师同文馆(外语学堂、军事学堂、技术学堂)

戊戌变法 京师大学堂

清末新政 设学堂

中国古代学校发展?

一、晚清选官制度的变革

1.教育改革

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

清政府颁布《奏定学堂章程》(癸卯学制)

横向分作三部分:在普通学堂之外还有师范教育和实业教育两个独立系统。癸卯学制虽然具有浓厚的封建教育参与,比如给学习优异的学生奖励科举出身,但毕竟是第一次由官方自上而下按照西方模式确立起来的中国近代教育制度,全面引进西学中的自然科学······教学上打破了封建教育机械记忆为主的教学方法、注重理解运用、实践。学制的颁布改变了洋务学堂分散、规模小、各自为政的局面,将洋务学堂重视实科教育的有时用国家制度的形式确定下来,具有重要的历史进步意义。

——胡庆华《清朝学校教育制度的变迁》

清末学堂选官、留学生选官特点及影响?

特点:学堂、留学教育与选官相结合;新旧交融。

影响:培养了一批更加适合社会需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;推动教育、选官制度的近代化。

一、晚清选官制度的变革

思考:清政府废除科举制的原因?

1898年 戊戌变法

1901年 设学堂

1904年 制度化

1905年 废除科举制

1905年光绪帝下诏立停科举,自 1906年起,所有乡试、会试一律停止,将育人、取才合于学校一途。

材料5 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》

①换取列强信任。

②可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑。

③培养人才,开启民智,促进教育发展。

④维护清政府的统治。(根本目的)

⑤科举制度存在弊端。

2.选官改革

一、晚清选官制度的变革

3.官制改革

为适应新的选官制度和教育制度,更为重要的是为之后的“预备立宪”做准备,清政府对传统官制也进行了改革。

1.内阁、军机处照旧。

2.户部:改为度支部,财政处、税务处并入。

3.礼部:太常、光禄、鸿胪寺并入。

4.兵部:改为军部,练兵处、太仆寺并入,同时另设海军部、军咨府。

5.刑部:改为法部,负责司法。

6.大理寺:改为大理院,负责审判。

7.工部:改为农工商部,并入商部。

8.邮传部:负责轮船、铁路、邮政、电线。

9.学部:将国子监改为学部,负责全国教育。

二、民国时期官员选拔制度

1.南京临时政府选官制度(1912年)

将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或由委任的,必须合格之人,方得有效。……但是这考选权如果属于行政部,那权限未免太广,流弊反多,所以必须成了独立机关才得妥当。

——孙中山:《在东京〈民报〉创刊周年 庆祝大会的演说》(1906 年)

根据史料分析孙中山官员选拔的核心主张?

核心主张:①建立考试制度。

②非经考试合格不能做官。

③独立设置考试院负责选官。

奠定近代文官制度基础

基本停留在纸面上

二、民国时期官员选拔制度

2.北洋政府时期的选官制度(1912-1928年)

建立标志:1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》

考试+甄别

作用:促进旧人事制度向现代文官制度转变;有利于保持行政的连续性和稳定性。

局限:

女子不得参加考试.

保荐入职的鲁迅

考试落第的郁达夫

二、民国时期官员选拔制度

3.南京国民政府时期的公务员制度(1927-1949年)

人事制度:

官吏

称谓

公务员

公务员制度:

1929年,制定《公务员任用条例》

1933年颁布《公务员任用法》

标志着公务员制度建立。

考试法规:

男子

性别平等

国民政府考试院旧址

最高考试机关——考试院

孙中山文官考试思想几乎全部得以确立

甄别考察——在职人员

作用:孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确定;具备了更强的开放性和平等性。

局限:

实施过程中漏洞百出,任用亲信,拉帮结派现象始终无法禁绝。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

干部:新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

公务员:指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

干部制度:中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.改革开放前干部制度

改革开放前:计划经济时代(高度集中的政治体制为后盾)

干部队伍来源:

一是大中专院校的毕业生分配

二是军队转业人员

三是录用工人、农民和待业人员

(实际被有关系的人所把持)

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.改革开放前干部制度

原干部制度存在问题:

(1)、干部职务终身制;干部只能升不能降;

(2)、干部队伍中存在“接班”“替岗”,具有继承制的特点;

(3)、整个干部队伍相对封闭;

(4)、计划经济时代,资源被国家所控制,干部享有一系列特权。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2.改革开放后干部制度

1978年改革开放后:市场经济的推行,引起政治体制变革

自负盈亏的国企大量倒闭,90年代出现“下岗潮”

①变化:

政府不再垄断所有权力、资源

地方拥有更多自主权

市场经济原则与价值观:竞争、法治、效益

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2.改革开放后干部制度

②干部制度改革——规范化、制度化、严格依法依规办事

改革开放

十八大以来

在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革,坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依法依规办事,特别是在干部的廉政建设方面不断完善各项制度和规定,取得很大成绩。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2.改革开放后干部制度

③重大改革:1993年建立公务员制度

公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。

1993年

初步形成

2005年

正式形成

全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。

2006年

发展完善

《中华人民共和国公务员法》正式实施,公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围不断扩大。

意义:结束了“统包统配”的用人方式,开启了“凡进必考”的人事录用时代。干部队伍呈现开放性、法制化,更有利于社会公平。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

归纳

(一)干部制度

1、历程

(1)建立:新中国成立后, 统一管理的干部制度。

(2)发展:后来又建立了统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(3)完善:改革开放后,在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革,废止领导干部职务终身制等。

2、意义:在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,逐步实现干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理体制上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

(二)公务员制度

1、确立:

2005年,通过《中华人民共和国公务员法》,标志着国家公务员制度正式形成。

2、内容:

公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

3、特征:

报考公务员人数不断增多;文化程度呈现高学历化的特点;考试录用的规模和范围扩大;录用过程透明化、公开化和平等化。

(4)意义:

公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

中国公务员制度与西方文官制度的区别

角度 西方文官制度 中国公务员制度

法定范围不同 多数国家公务员仅指中央一级,不包含地方公职人员。 我国公务员不仅包含中央一级还包括地方各级

选用标准不同 西方各国在文官的选用上注重通才或专才 我国明确提出德才兼备的用人标准

两官分途 西方文官实行“两官分途”,有“政务官”与“事务官”之分,政务官政治化,事务官职业化,相互之间不能转任。 我国公务员没有“政务官”与“事务官”的划分,各级各类公务员根据需要可以相互转任。

政治原则 坚持“政治中立” 坚持党管干部原则,与党中央保持一致

服务对象 服务政府 服务人民

晚 清

民 国

新 中 国

科举选官

南京临时政府文官考试草案

南京国民政府公务员制度

改革干部管理制度

建立公务员制度

1840

1905

1912

1927

1949

1978

今

学堂选官

留学毕业生选官制度

北洋政府建立文官考试制度

建立干部制度

认识

①选官制度的确立和完善是一个漫长的过程;

②选官制度变迁的主要动力是时代的变迁和国内外环境的变化;

③每项选官制度都有其积极影响也有其不足;

④选官制度的建立应该符合本国的国情,体现本国特色。

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理