第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 15:58:55 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

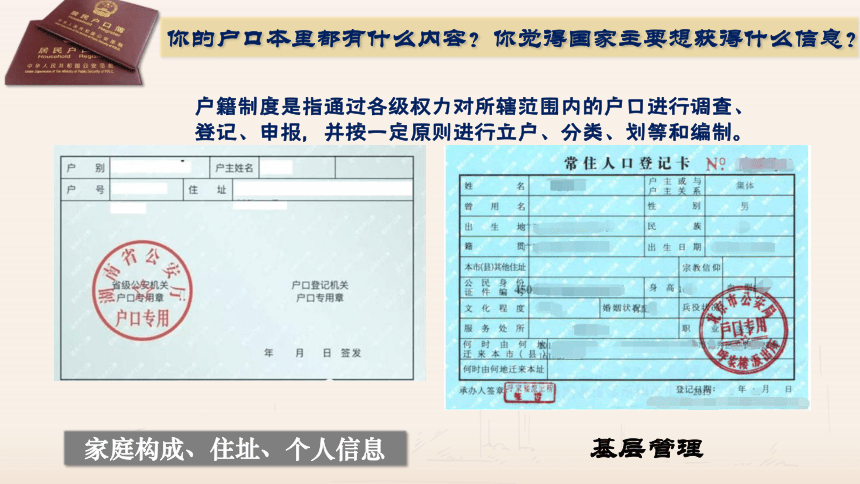

你的户口本里都有什么内容?你觉得国家主要想获得什么信息?

家庭构成、住址、个人信息

户籍制度是指通过各级权力对所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定原则进行立户、分类、划等和编制。

基层管理

罗民之网与恤民之网中国古代的户籍制度与社会治理

选修一第六单元 基层治理与社会保障

壹

罗民之网

历代户籍制度演变

历代基层组织与社会治理

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

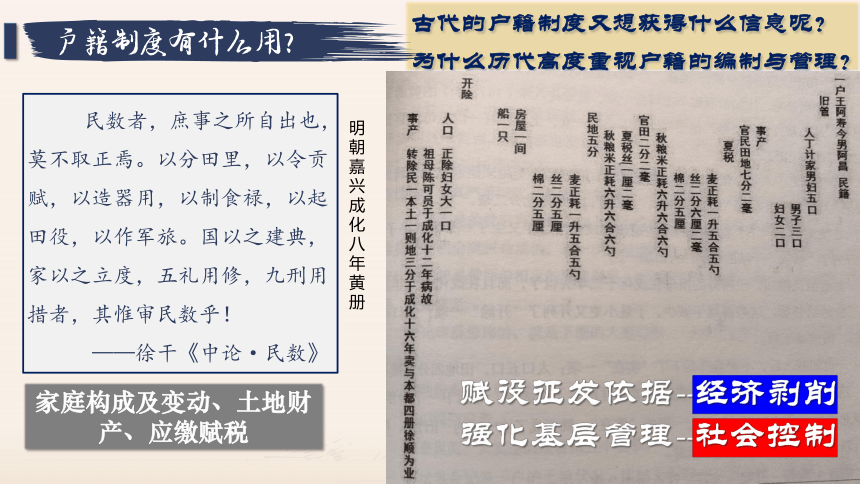

古代的户籍制度又想获得什么信息呢?为什么历代高度重视户籍的编制与管理?

家庭构成及变动、土地财产、应缴赋税

明朝嘉兴成化八年黄册

赋役征发依据--经济剥削

强化基层管理--社会控制

户籍制度有什么用?

民数者,庶事之所自出也,莫不取正焉。以分田里,以令贡赋,以造器用,以制食禄,以起田役,以作军旅。国以之建典,家以之立度,五礼用修,九刑用措者,其惟审民数乎!

——徐干《中论·民数》

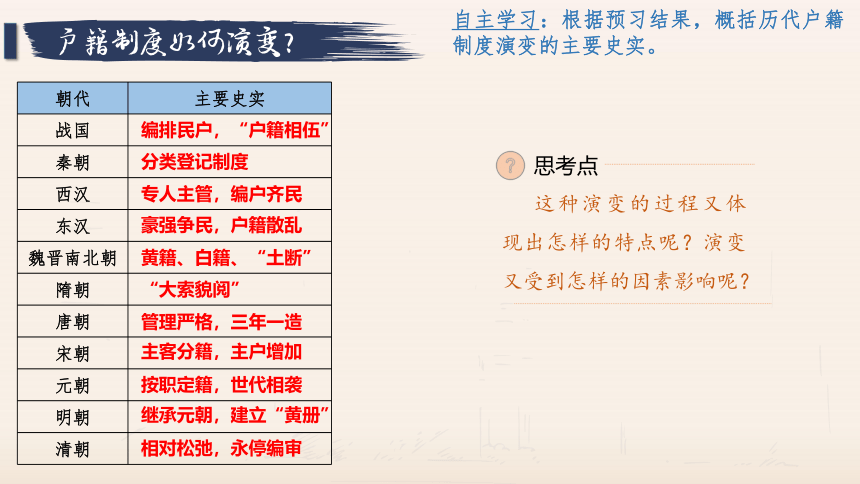

户籍制度如何演变?

思考点

这种演变的过程又体现出怎样的特点呢?演变又受到怎样的因素影响呢?

朝代 主要史实

战国

秦朝

西汉

东汉

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

自主学习:根据预习结果,概括历代户籍制度演变的主要史实。

编排民户,“户籍相伍”

分类登记制度

专人主管,编户齐民

豪强争民,户籍散乱

黄籍、白籍、“土断”

“大索貌阅”

管理严格,三年一造

主客分籍,主户增加

按职定籍,世代相袭

继承元朝,建立“黄册”

相对松弛,永停编审

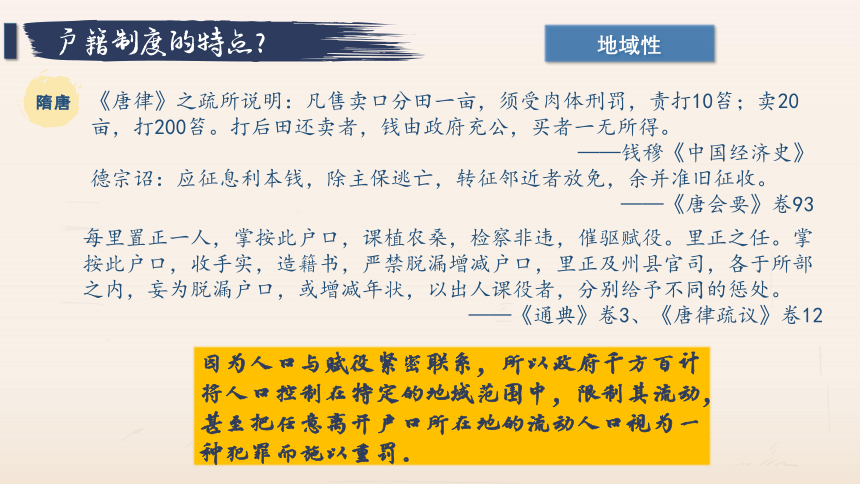

户籍制度的特点?

地域性

因为人口与赋役紧密联系,所以政府千方百计将人口控制在特定的地域范围中,限制其流动,甚至把任意离开户口所在地的流动人口视为一种犯罪而施以重罚。

《唐律》之疏所说明:凡售卖口分田一亩,须受肉体刑罚,责打10笞;卖20亩,打200笞。打后田还卖者,钱由政府充公,买者一无所得。

——钱穆《中国经济史》

德宗诏:应征息利本钱,除主保逃亡,转征邻近者放免,余并准旧征收。

——《唐会要》卷93

隋唐

每里置正一人,掌按此户口,课植农桑,检察非违,催驱赋役。里正之任。掌按此户口,收手实,造籍书,严禁脱漏增减户口,里正及州县官司,各于所部之内,妄为脱漏户口,或增减年状,以出人课役者,分别给予不同的惩处。

——《通典》卷3、《唐律疏议》卷12

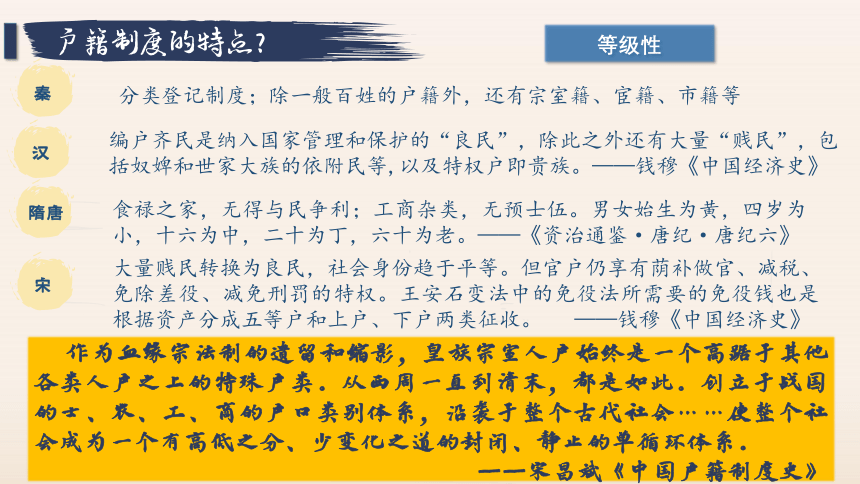

户籍制度的特点?

等级性

秦

食禄之家,无得与民争利;工商杂类,无预士伍。男女始生为黄,四岁为小,十六为中,二十为丁,六十为老。——《资治通鉴·唐纪·唐纪六》

隋唐

作为血缘宗法制的遗留和缩影,皇族宗室人户始终是一个高踞于其他各类人户之上的特殊户类。从西周一直到清末,都是如此。创立于战国的士、农、工、商的户口类别体系,沿袭于整个古代社会……使整个社会成为一个有高低之分、少变化之道的封闭、静止的单循环体系。

——宋昌斌《中国户籍制度史》

汉

编户齐民是纳入国家管理和保护的“良民”,除此之外还有大量“贱民”,包括奴婢和世家大族的依附民等,以及特权户即贵族。——钱穆《中国经济史》

分类登记制度;除一般百姓的户籍外,还有宗室籍、宦籍、市籍等

宋

大量贱民转换为良民,社会身份趋于平等。但官户仍享有荫补做官、减税、免除差役、减免刑罚的特权。王安石变法中的免役法所需要的免役钱也是根据资产分成五等户和上户、下户两类征收。 ——钱穆《中国经济史》

户籍制度的特点?

职业世袭性

元

统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

(元)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。

——高树林《元朝民户研究》

明

继承了元朝以职业定户籍的做法

元朝亦集乃路户籍文书

户籍制度的特点?

功能全面内容广泛

明嘉靖严州府

遂安县黄册原本

随着户籍制度的不断完善,户口登记的内容和功能由简单到复杂。古代户籍制度以户为单位,其基本功能是为分配土地、征收赋税徭役提供依据。宋代以后的保甲制又为户籍管理增添了社会治安功能,成为政府加强其统治基础、维护政权统治的重要措施。

明洪武汪寄佛户贴

黄册与户帖的区别:据栾成显先生的研究,黄册与户帖的区别首先在于,黄册里的事产部分更为详细,不仅载有田地、山塘、房屋、车船、牲畜等,而且列出田土买卖的细目,以及应纳税额等。其次,黄册是以日管、新收、开除、实在所谓四枉式为基本登记形式,能够体现出十年之间人ロ与事产的增减变化。再次,黄册编造之时,已经将每户所属户籍、户等、列干第几甲、何年承受何种差役预先编定、记录在册了。由此可见,黄册比户帖更进一步,登载完备,组织严密。

——马伯庸《显微镜下的大明》

户籍制度演变的影响因素?

国家统一与中央集权国家的治理能力

说与户部官知道,如今天下太平了也,止是户口不明白(哩),教中书省置下天下户口的勘合文簿户帖。你每(们)户部家出榜,去教那有司官将他所管的应有百姓,附名字写着他家人口多少。写得真着,与那百姓一个户帖,上用半印勘合,都取勘来了。我这大军如今不出征了,都教去各州县里,下着绕地里去点户比勘合。比着的便是好百姓,比不着的便拿来做军。比到其间,有司官吏隐瞒了的,将那有司官吏处斩;百姓每(们)自躲避了的,依律要了罪过,拿来做军。钦此。

——明洪武汪寄佛户贴所印圣旨

时犹承文帝和平后,禁网疏阔,户口多漏。或年及成丁,犹诈为小,未至于老,已免租赋......皆令貌阅。若一人不实,则官司解职,乡正、里长皆远流配。又许民相告,若纠得一丁者,令被纠之家代输赋役。是岁大业五年也。诸郡计帐,进丁二十四万三千,新附口六十四万一千五百。

——[唐]李延寿:《北史》卷74《裴蕴传》

国家大规模编排户口,制定户籍,始于战国。东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强争民,户籍散乱。——教材

户籍制度演变的影响因素?

商品经济发展与赋役制度变革

里耶秦简·户籍簿

东成,为里名 。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。女子,即女性。大、小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。夫、沙、泽若、伤,均为人名。

东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。

——《里耶秦简·户籍簿》

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋,则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,着永行停止。

——《大清会典事例》

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

主户作为宋代户口的基础,占全国总户数的65%左右,是宋代赋税的主要承担者。

——张斌《宋代的户口管理探究》

秦

宋

清

两税法后赋税征收标准从人丁为主到财产为主,户籍重视地产。摊丁入亩后政府赋役越来越倾向于土地摊派,户籍的作用削弱,管理愈加松弛,从严格编审到永停编审。

小农经济中的商品经济因素增长

政府的人身控制减弱

赋役制度变革

户籍制度变革

什么是乡里制度?

乡里制度:中国古代县以下的基层管理制度

“乡”本义为方向,在先秦文献中常被引申为表示某个方向的地域

“里”是人类的聚居地,因生产生活而形成的社会共同体

这些基层管理者由当地地主绅士出任,不属于国家官僚系统,即今天所说的体制外。

“治民之基”

学习聚焦

封建时代基层组织的任务是征发赋役和维护稳定

基层治理如何演变?

秦汉

唐

宋

明

清

基层组织

赋役征发

民众自我管理监督机制

社会治安

县下设乡里。乡设三老等,里设里正,乡里之外设亭

百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村。

里甲制。十户为一甲,一百一十户为一里。

什伍制度

邻保制度

保甲制

十家牌法(王守仁)

从里甲制到保甲制。兼具区划和户籍管理的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

十家总牌

保甲制

自主学习:阅读教材,概括历代基层组织与民众自我管理监督机制的主要史实。

基层治理有何特点和意义?

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

特点:自我管理与相互监督;地方自治色彩鲜明;宗法关系扮演了重要角色;官员治理与士绅管理相结合。

意义:有效治理基层地方;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

县

乡三老,啬夫,游徼

里亭

什

伍

=4户

=20户

=100户

=500户

秦汉

县

乡

里

保

邻

=4户

=20户

=100户

=500户

唐朝

县

里

甲

(十家牌)

=10户

=110户

明朝

县

保

甲

牌

=10户

=100户

牌长

甲长

保长

=1000户

清朝

基层治理结构图

皇权不下县,县下是宗族。

宗族皆自治,自治由伦理。

基层治理如何演变?

材料 古代中国在数千年的历史中,乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。

——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

根据材料概括古代乡村治理变革的基本趋势和原因

趋势:由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制转变;国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

原因:封建专制的强化;维护小农经济发展,社会稳定的需要。

国家将各种“地方精英”纳入国家的权力系统中来。皇权究竟是否下县?

贰

恤民之网

历代社会救济与优抚政策

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

为什么要救济优抚?

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子 七患》

自然:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障(小农经济脆弱性)

政治:政府的社会保障功能,缓和阶级矛盾,维护统治的需要

经济:封建王朝的生产力和阶级属性;大一统国家丰厚的农业物质基础

思想:儒家的民本观念、仁爱思想的影响

学思之窗

《大明律》对救助鳏寡孤独独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?

政府的救济与优抚

蔚县常平仓地下粮仓遗址

史料1:

东汉彩绘木鸠杖

史料4: 凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。

——[明]《大明律·户律一》

史料3:

活动探究:为研究社会救济与社会优抚,请你分类上述史料并说明理由。

史料5: 余当考义仓之设,始于隋开皇五年……每秋家出粟麦,一石以下,贫富为差……以备凶年,可谓善矣。

——[清]薛之佐《义仓小引》,《庐州府志》

历史剧《雍正王朝》的赈灾片段截图

史料2:

按史料 性质 一手史料 二手史料

史料1、3、4 史料2、5

按史料 类型 文献史料 实物史料

史料4、5 史料1、3、5

探究学习:选择史料,说明历代社会救济与社会优抚的主要内容和实施主体。

政府的救济与优抚

探究学习:对历代社会救济与社会优抚的主要内容与其实施主体配对。

宗族内部

慈善组织

其他力量

宋朝以后,宗族的作用逐渐增大。明清以后,慈善组织的作用逐渐增大。

社会救济

社会优抚

政府

民间

常平仓、社仓、义仓、义田……

鸠杖、唐朝养病坊、宋朝福田院、元朝众济院、明清养济院、义学……

(主)

(辅)

常平仓

中国古代社会救济与社会优抚

主要内容

实施主体

朱子社仓

东汉彩绘木鸠杖

安济院,又作“养济院”

潮汕善堂

重点在救灾,核心在于保证粮食供应

侧重于日常生活中的赈济

本课板书

中国古代国家治理体系

基层治理

社会保障

户籍制度

基层组织

救济优抚

巩固

单位

发 展

罗民之网

民间对政府的造血

恤民之网

政府对民间的输血

民间对民间的输血

材料六: 基层治理是国家治理的基石,统筹推进乡镇(街道)和城乡社区治理,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。

——《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(2021年4月28日)

国家治理

基层治理

户籍制度

基层组织

社会救济

制度基石

组织纽带

社会保障

总结升华

我们正在经历疫情期间的社区封闭管理,

基层治理的智慧,就在我们身边,

或许,我们都是基层治理的践行者……

你的户口本里都有什么内容?你觉得国家主要想获得什么信息?

家庭构成、住址、个人信息

户籍制度是指通过各级权力对所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定原则进行立户、分类、划等和编制。

基层管理

罗民之网与恤民之网中国古代的户籍制度与社会治理

选修一第六单元 基层治理与社会保障

壹

罗民之网

历代户籍制度演变

历代基层组织与社会治理

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

古代的户籍制度又想获得什么信息呢?为什么历代高度重视户籍的编制与管理?

家庭构成及变动、土地财产、应缴赋税

明朝嘉兴成化八年黄册

赋役征发依据--经济剥削

强化基层管理--社会控制

户籍制度有什么用?

民数者,庶事之所自出也,莫不取正焉。以分田里,以令贡赋,以造器用,以制食禄,以起田役,以作军旅。国以之建典,家以之立度,五礼用修,九刑用措者,其惟审民数乎!

——徐干《中论·民数》

户籍制度如何演变?

思考点

这种演变的过程又体现出怎样的特点呢?演变又受到怎样的因素影响呢?

朝代 主要史实

战国

秦朝

西汉

东汉

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

自主学习:根据预习结果,概括历代户籍制度演变的主要史实。

编排民户,“户籍相伍”

分类登记制度

专人主管,编户齐民

豪强争民,户籍散乱

黄籍、白籍、“土断”

“大索貌阅”

管理严格,三年一造

主客分籍,主户增加

按职定籍,世代相袭

继承元朝,建立“黄册”

相对松弛,永停编审

户籍制度的特点?

地域性

因为人口与赋役紧密联系,所以政府千方百计将人口控制在特定的地域范围中,限制其流动,甚至把任意离开户口所在地的流动人口视为一种犯罪而施以重罚。

《唐律》之疏所说明:凡售卖口分田一亩,须受肉体刑罚,责打10笞;卖20亩,打200笞。打后田还卖者,钱由政府充公,买者一无所得。

——钱穆《中国经济史》

德宗诏:应征息利本钱,除主保逃亡,转征邻近者放免,余并准旧征收。

——《唐会要》卷93

隋唐

每里置正一人,掌按此户口,课植农桑,检察非违,催驱赋役。里正之任。掌按此户口,收手实,造籍书,严禁脱漏增减户口,里正及州县官司,各于所部之内,妄为脱漏户口,或增减年状,以出人课役者,分别给予不同的惩处。

——《通典》卷3、《唐律疏议》卷12

户籍制度的特点?

等级性

秦

食禄之家,无得与民争利;工商杂类,无预士伍。男女始生为黄,四岁为小,十六为中,二十为丁,六十为老。——《资治通鉴·唐纪·唐纪六》

隋唐

作为血缘宗法制的遗留和缩影,皇族宗室人户始终是一个高踞于其他各类人户之上的特殊户类。从西周一直到清末,都是如此。创立于战国的士、农、工、商的户口类别体系,沿袭于整个古代社会……使整个社会成为一个有高低之分、少变化之道的封闭、静止的单循环体系。

——宋昌斌《中国户籍制度史》

汉

编户齐民是纳入国家管理和保护的“良民”,除此之外还有大量“贱民”,包括奴婢和世家大族的依附民等,以及特权户即贵族。——钱穆《中国经济史》

分类登记制度;除一般百姓的户籍外,还有宗室籍、宦籍、市籍等

宋

大量贱民转换为良民,社会身份趋于平等。但官户仍享有荫补做官、减税、免除差役、减免刑罚的特权。王安石变法中的免役法所需要的免役钱也是根据资产分成五等户和上户、下户两类征收。 ——钱穆《中国经济史》

户籍制度的特点?

职业世袭性

元

统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

(元)将其全部人户,以职业、民族、宗教的不同,而划分为多达数十种“户计”……民户户计数量最多,占全国总户数的80%左右,是元朝诸色户计中最基本的户计,是元朝赋役的主要承担者。

——高树林《元朝民户研究》

明

继承了元朝以职业定户籍的做法

元朝亦集乃路户籍文书

户籍制度的特点?

功能全面内容广泛

明嘉靖严州府

遂安县黄册原本

随着户籍制度的不断完善,户口登记的内容和功能由简单到复杂。古代户籍制度以户为单位,其基本功能是为分配土地、征收赋税徭役提供依据。宋代以后的保甲制又为户籍管理增添了社会治安功能,成为政府加强其统治基础、维护政权统治的重要措施。

明洪武汪寄佛户贴

黄册与户帖的区别:据栾成显先生的研究,黄册与户帖的区别首先在于,黄册里的事产部分更为详细,不仅载有田地、山塘、房屋、车船、牲畜等,而且列出田土买卖的细目,以及应纳税额等。其次,黄册是以日管、新收、开除、实在所谓四枉式为基本登记形式,能够体现出十年之间人ロ与事产的增减变化。再次,黄册编造之时,已经将每户所属户籍、户等、列干第几甲、何年承受何种差役预先编定、记录在册了。由此可见,黄册比户帖更进一步,登载完备,组织严密。

——马伯庸《显微镜下的大明》

户籍制度演变的影响因素?

国家统一与中央集权国家的治理能力

说与户部官知道,如今天下太平了也,止是户口不明白(哩),教中书省置下天下户口的勘合文簿户帖。你每(们)户部家出榜,去教那有司官将他所管的应有百姓,附名字写着他家人口多少。写得真着,与那百姓一个户帖,上用半印勘合,都取勘来了。我这大军如今不出征了,都教去各州县里,下着绕地里去点户比勘合。比着的便是好百姓,比不着的便拿来做军。比到其间,有司官吏隐瞒了的,将那有司官吏处斩;百姓每(们)自躲避了的,依律要了罪过,拿来做军。钦此。

——明洪武汪寄佛户贴所印圣旨

时犹承文帝和平后,禁网疏阔,户口多漏。或年及成丁,犹诈为小,未至于老,已免租赋......皆令貌阅。若一人不实,则官司解职,乡正、里长皆远流配。又许民相告,若纠得一丁者,令被纠之家代输赋役。是岁大业五年也。诸郡计帐,进丁二十四万三千,新附口六十四万一千五百。

——[唐]李延寿:《北史》卷74《裴蕴传》

国家大规模编排户口,制定户籍,始于战国。东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强争民,户籍散乱。——教材

户籍制度演变的影响因素?

商品经济发展与赋役制度变革

里耶秦简·户籍簿

东成,为里名 。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。女子,即女性。大、小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。夫、沙、泽若、伤,均为人名。

东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。

——《里耶秦简·户籍簿》

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋,则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,着永行停止。

——《大清会典事例》

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

主户作为宋代户口的基础,占全国总户数的65%左右,是宋代赋税的主要承担者。

——张斌《宋代的户口管理探究》

秦

宋

清

两税法后赋税征收标准从人丁为主到财产为主,户籍重视地产。摊丁入亩后政府赋役越来越倾向于土地摊派,户籍的作用削弱,管理愈加松弛,从严格编审到永停编审。

小农经济中的商品经济因素增长

政府的人身控制减弱

赋役制度变革

户籍制度变革

什么是乡里制度?

乡里制度:中国古代县以下的基层管理制度

“乡”本义为方向,在先秦文献中常被引申为表示某个方向的地域

“里”是人类的聚居地,因生产生活而形成的社会共同体

这些基层管理者由当地地主绅士出任,不属于国家官僚系统,即今天所说的体制外。

“治民之基”

学习聚焦

封建时代基层组织的任务是征发赋役和维护稳定

基层治理如何演变?

秦汉

唐

宋

明

清

基层组织

赋役征发

民众自我管理监督机制

社会治安

县下设乡里。乡设三老等,里设里正,乡里之外设亭

百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村。

里甲制。十户为一甲,一百一十户为一里。

什伍制度

邻保制度

保甲制

十家牌法(王守仁)

从里甲制到保甲制。兼具区划和户籍管理的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

十家总牌

保甲制

自主学习:阅读教材,概括历代基层组织与民众自我管理监督机制的主要史实。

基层治理有何特点和意义?

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

特点:自我管理与相互监督;地方自治色彩鲜明;宗法关系扮演了重要角色;官员治理与士绅管理相结合。

意义:有效治理基层地方;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

县

乡三老,啬夫,游徼

里亭

什

伍

=4户

=20户

=100户

=500户

秦汉

县

乡

里

保

邻

=4户

=20户

=100户

=500户

唐朝

县

里

甲

(十家牌)

=10户

=110户

明朝

县

保

甲

牌

=10户

=100户

牌长

甲长

保长

=1000户

清朝

基层治理结构图

皇权不下县,县下是宗族。

宗族皆自治,自治由伦理。

基层治理如何演变?

材料 古代中国在数千年的历史中,乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。

——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

根据材料概括古代乡村治理变革的基本趋势和原因

趋势:由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制转变;国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

原因:封建专制的强化;维护小农经济发展,社会稳定的需要。

国家将各种“地方精英”纳入国家的权力系统中来。皇权究竟是否下县?

贰

恤民之网

历代社会救济与优抚政策

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

为什么要救济优抚?

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

——《礼记 王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。 ——《墨子 七患》

自然:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障(小农经济脆弱性)

政治:政府的社会保障功能,缓和阶级矛盾,维护统治的需要

经济:封建王朝的生产力和阶级属性;大一统国家丰厚的农业物质基础

思想:儒家的民本观念、仁爱思想的影响

学思之窗

《大明律》对救助鳏寡孤独独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?

政府的救济与优抚

蔚县常平仓地下粮仓遗址

史料1:

东汉彩绘木鸠杖

史料4: 凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。

——[明]《大明律·户律一》

史料3:

活动探究:为研究社会救济与社会优抚,请你分类上述史料并说明理由。

史料5: 余当考义仓之设,始于隋开皇五年……每秋家出粟麦,一石以下,贫富为差……以备凶年,可谓善矣。

——[清]薛之佐《义仓小引》,《庐州府志》

历史剧《雍正王朝》的赈灾片段截图

史料2:

按史料 性质 一手史料 二手史料

史料1、3、4 史料2、5

按史料 类型 文献史料 实物史料

史料4、5 史料1、3、5

探究学习:选择史料,说明历代社会救济与社会优抚的主要内容和实施主体。

政府的救济与优抚

探究学习:对历代社会救济与社会优抚的主要内容与其实施主体配对。

宗族内部

慈善组织

其他力量

宋朝以后,宗族的作用逐渐增大。明清以后,慈善组织的作用逐渐增大。

社会救济

社会优抚

政府

民间

常平仓、社仓、义仓、义田……

鸠杖、唐朝养病坊、宋朝福田院、元朝众济院、明清养济院、义学……

(主)

(辅)

常平仓

中国古代社会救济与社会优抚

主要内容

实施主体

朱子社仓

东汉彩绘木鸠杖

安济院,又作“养济院”

潮汕善堂

重点在救灾,核心在于保证粮食供应

侧重于日常生活中的赈济

本课板书

中国古代国家治理体系

基层治理

社会保障

户籍制度

基层组织

救济优抚

巩固

单位

发 展

罗民之网

民间对政府的造血

恤民之网

政府对民间的输血

民间对民间的输血

材料六: 基层治理是国家治理的基石,统筹推进乡镇(街道)和城乡社区治理,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。

——《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(2021年4月28日)

国家治理

基层治理

户籍制度

基层组织

社会救济

制度基石

组织纽带

社会保障

总结升华

我们正在经历疫情期间的社区封闭管理,

基层治理的智慧,就在我们身边,

或许,我们都是基层治理的践行者……

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理