选必一第4课 中国历代变法与改革 练习 (15+3含答案).docx

文档属性

| 名称 | 选必一第4课 中国历代变法与改革 练习 (15+3含答案).docx |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 186.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 08:51:26 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中国历代变法与改革

一、选择题

1.《史记·商君列传》记载:“令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:‘法之不行,自上犯之。’将法太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。”这说明( )

A.秦法建立在人人平等基础之上 B.商鞅以刑罚作为推行新法手段

C.打击儒家势力是此事主要目的 D.极端处置埋下秦法失败的种子

2.5世纪末,鲜卑拓跋部(北魏)入主中原后,根据汉地传统钦定流品出身秩序,妥善安置滞留乡梓的汉人士族,依照魏晋惯例广泛吸纳汉人士族步入官场,放宽世资核算的标准,并充分满足其提升门第的利益诉求。北魏这些措施意在( )

A.整合民间力量以扩大统治基础 B.推动不同民族间的交流与交融

C.强化政治认同以维护鲜卑统治 D.加快少数民族政权的汉化进程

3.王安石变法时期,官府推行青苗法,按户放贷取息,户等越高可借贷越多,取息二分,一年两次,实际取息高达四分。据此材料推理,对青苗法实施的影响解读错误的是( )

①导致自然经济的解体 ②完善了户籍制度

③导致两税法的瓦解 ④缓解了财政压力

A.①④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

4.下列史料涉及的历史事件,按时序排列正确的是( )

①“民有二男以上不分异者,倍其赋。有军功者,各以率受上爵”

②“一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官”

③“宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之”

④“今县官乃自出息钱,以春、秋贷民”

A.①③④② B.①④②③ C.③①④② D.③④②①

5.张居正曾说:“盖天下之事,不难于立法,而难于法之必行,不难于听言,而难于言之必效。若询事而不考其终,兴事而不加屡省,上无综核之明,人怀苟且之念,虽使尧舜为君,禹皋为佐,恐亦难以底绩而有成也。”针对此现象,明代( )

A.对地方官每年进行巡行考察 B.对官员按照上计考核结果赏罚

C.对任职期满的官员进行考满 D.对外省文官按照考课制度大计

6.“开出晚清思想界之革命,所关尤重”“斯时智慧骤开,如万流沸腾,不可遏抑”“规模太大,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大。当此,排者、忌者、挤者、谤者,盈街塞巷,而上又无权,安能有成?”上述言论评价的是晚清时期的( )

A.“开眼看世界” B.洋务新政运动

C.百日维新运动 D.辛亥革命运动

7.1902年,梁启超发表了《论小说与群治之关系》一文。他在文中指出中国传统小说之思想内容是“中国群治腐败之总根源”;因此“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”,“故欲新道德,必新小说……欲新风俗,必新小说……乃至欲新人心,欲新人格,必新小说”。这表明梁启超意在( )

A.批判传统小说 B.推动社会改良 C.发起文学革命 D.推行维新变法

8.洋务运动时期,具有商洽性特色的照会文种在外事交涉过程中使用最为频繁;条约文种数量较1861年之前大幅减少;多呈现合作性质的章程文种数量逐渐高过条约文种,成为这一时期缔约类文种的主导。这反映出晚清政府( )

A.对外交往的艰难抗争 B.抛弃了闭关锁国政策

C.维护与列强平等关系 D.逐渐接受了国际惯例

9.维新变法前,康有为从《公羊》“三世”学说出发,宣扬“据乱世”就是君主专制时代,“升平世”是君主立宪时代,“太平世”是民主共和时代,人类社会必然沿着“据乱、升平、太平”三世的顺序向前发展。其主要目的是( )

A.游说光绪帝进行变法 B.批判旧思想、旧礼教

C.宣传维新变法合理性 D.反驳守旧势力的攻击

10.读下表

人物 主张

郑观应(1842~1921) ……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉?

薛福成(1838~1894) 衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

由表可知,郑、薛二人( )

A.在是否要学习国际法上有分歧 B.一致认为富国强兵才是根本

C.在自强与求富的先后上有分歧 D.都认为国际法维护强国利益

11.1982年3月,江苏省常州市根据国务院决定进行了综合改革试点。改革内容包括:经营方式开放;管理权限下放;改革企业领导体制、实行厂长负责制;改革流通体制,建立多渠道开放型流通体制。这些措施( )

A.适应了社会主义市场经济的发展需求 B.为推进经济体制改革积累了经验

C.推动了全方位对外开放新格局的建立 D.加快了现代企业制度改革的进程

12.自20世纪80年代开始出现“民工潮”,从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区。据估计1994年全国跨省跨地区的民工流动总量约2000万人。当时“民工潮”的出现( )

A.促进了农村经济体制改革 B.推动沿海城市对外开放

C.使劳动力得到更有效配置 D.导致我国人口加快增长

13.下表为1985年12月深圳蛇口工业区电脑公司部分职工工资表。表格反映了当时( )

职工 工资 应发工资

基本 职务 浮动 应付 独生子女 工贴 合计

甲 77 64 60 201 — 12 213

乙 123 133 90 346 5 12 363

丙 93.5 84 60 237.5 — 12 249.5

A.社会主义市场经济体制初步建立 B.对外开放取得较大成就

C.“大锅饭”式分配方式逐渐被打破 D.现代企业制度得到发展

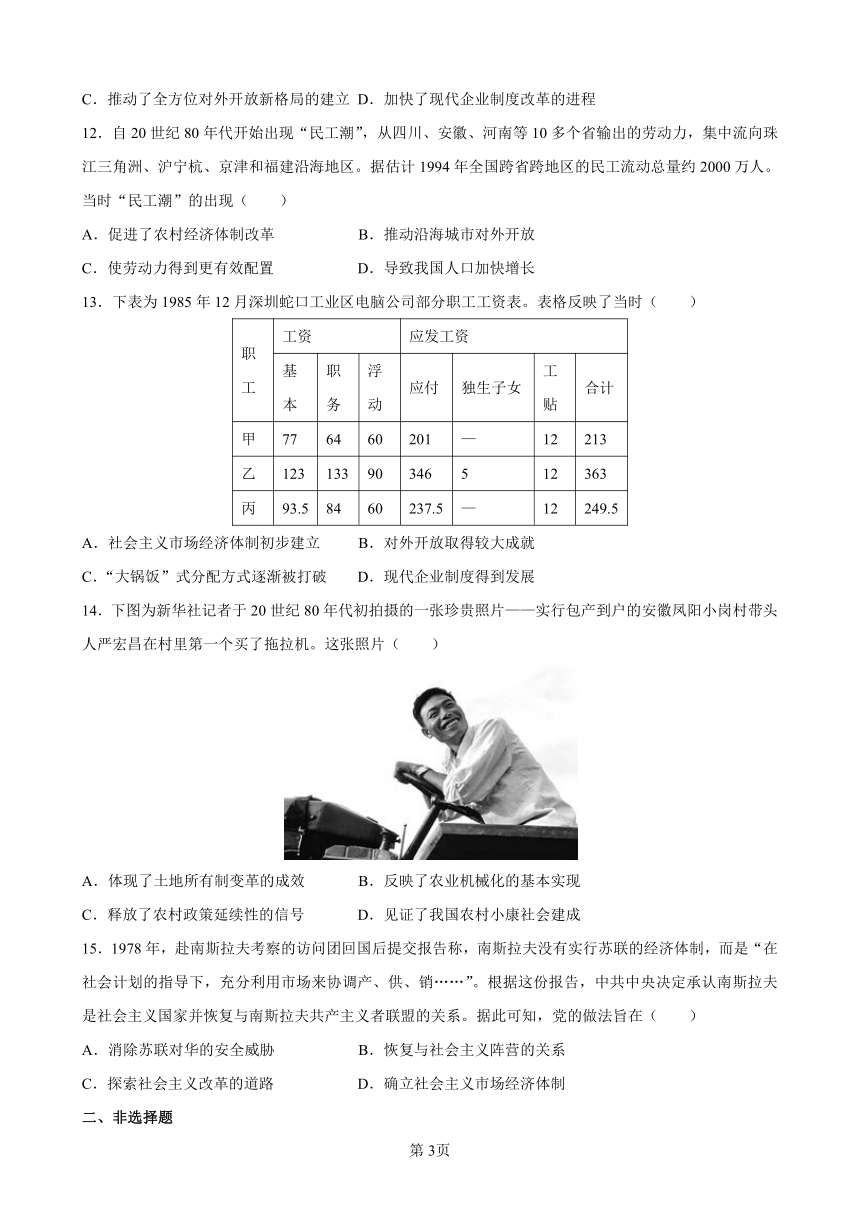

14.下图为新华社记者于20世纪80年代初拍摄的一张珍贵照片——实行包产到户的安徽凤阳小岗村带头人严宏昌在村里第一个买了拖拉机。这张照片( )

A.体现了土地所有制变革的成效 B.反映了农业机械化的基本实现

C.释放了农村政策延续性的信号 D.见证了我国农村小康社会建成

15.1978年,赴南斯拉夫考察的访问团回国后提交报告称,南斯拉夫没有实行苏联的经济体制,而是“在社会计划的指导下,充分利用市场来协调产、供、销……”。根据这份报告,中共中央决定承认南斯拉夫是社会主义国家并恢复与南斯拉夫共产主义者联盟的关系。据此可知,党的做法旨在( )

A.消除苏联对华的安全威胁 B.恢复与社会主义阵营的关系

C.探索社会主义改革的道路 D.确立社会主义市场经济体制

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 戊戌变法失败以后,维新派首领梁启超等人,从单纯的政治变法失败的教训中认识到:欲使维新救国大业获得成功,必须首先“新民”,即刷新国民精神,提高国民觉悟,振作国民志气。而“新民”的最有效方式,莫若用文学向国民灌输文明思想和救亡意识。而当时陈旧的文学内容和形式是难能承担此项任务的,于是他们在倡导“诗界革命”、“小说界革命”的同时,也提出了“戏曲改良”的主张。

——摘编自张俊才《近代戏剧改良运动始末及意义》

材料二 传统戏里的旦角服装如女帔、女褶,一向铺金列绣,宽大厚重,色彩绚丽,穿法是将裙子系于上衣的里面,形成了袄长裙短的着装格局。这种穿戴方式在一定程度上掩盖了女性的形体美。梅兰芳的新式古装,在设计上突破传统,以上衣短、裙子长、裙子系于上衣外面的穿戴方式,突出女性袅娜的形体。“新古装”剪裁合体,料质轻柔,颜色淡雅。

——摘编自梁燕《从“古装新戏”的程式创造看梅兰芳的创新意识》

材料三 梅兰芳的新古装京戏,引起国际艺术界的重视。自1919年始,先后应邀到日、美、苏等国访问演出,传播中国戏曲文化,促进了中外戏剧文化的交流,与卓别林、斯旦斯拉夫斯基等戏剧大师结下了深厚友谊,美国两所大学分别授予他名誉博士学位,为中国传统戏曲艺术赢得了国际赞誉和友人尊重。

——摘编自郭克俭《近代戏曲变革与“四大名旦”崛起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出梁启超倡导戏曲改良的背景。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析梅兰芳戏曲改良的特点和意义。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 新政启动后,朝廷于1903年设立练兵处,管理全国练兵事宜。练兵处陆续颁布了一系列练兵的政策文件。其中主要包括如下几个方面:建立了完整的军事学堂体系……设立了四级学堂体制。新政启动之初,朝廷募练常备军、续备军、巡警军。颁布了一系列军事建设的规章制度,逐步完善了新军制度。

——摘编自马雷《清末军事改革中的“师日”因素》

材料二 作为早期现代化的终结点,清末新政也表明了现代化潮流的不可抗拒性,历史终于走到了这一步。它以自身毁灭为代价,为适应开放的新形势而培植了现代化的动力,为中国人全面拥抱现代化创造了比之前更好的条件……

——摘编自忻平《清末新政与现代化进程》

依据材料信息并结合所学知识,以“主观动机与客观效果”为题写一则历史短文。(12分)(要求:观点正确,史论结合,表述成文,逻辑清晰。)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下。唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日益枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——据《中国户籍制度的历史考》

材料二 中国户籍制度的现代化转型是从清末民初开始起步的,当时的执政者把推行现代户籍制度作为实现宪政的一项基本制度条件。国民党执政时期,国民政府把户政建设视为“庶政之母”,列为“训政时期”基础性的国家政治建设,即使十四年抗战时期也没有停顿,从而构建了一套比较完备的现代户籍法律体系。但是,这个制度建设的步伐在实践中受阻于战乱,到1949年以后则完全中断了。新中国的户籍制度建设走上了另一条路线——计划经济的人口统制管理方式,在各种因素的影响下,最终形成了城乡二元户籍制度。

——据《中国户籍制度现代化演进路径的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述中国古代户籍制度与赋役制度之间关系的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析促进近代以来中国户籍制度现代化的因素,并谈谈你对户籍制度的认识。

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C B A C C B A C B

题号 11 12 13 14 15

答案 B C C C C

二、非选择题

16.【答案】

(1)背景:民族危机加深,促进民族意识的觉醒;戊戌变法失败,使梁启超认识到改造国民精神的必要性和紧迫性;戏曲是大众艺术,希望通过改良戏曲来改造国民的思想精神;传统戏曲内容和形式陈旧不能起到唤醒民众民族精神的作用。(答出任意3点即可得)

(2)特点:与时俱进,敢于创新。

意义:有利于中华优秀传统文化的传承与发展;有利于提升中国戏曲艺术的国际影响力;有利于增强国人的文化自信;有利于促进中外文化的交流。(答出任意3点即可得)

17.【答案】(12分)

示例:

题目:主观动机与客观效果

19世纪末20世纪初,中国面临严重的民族危机。在近代民族资本主义经济发展、

资产阶级力量壮大、西学的传入、维新改革思想传播的背景下,面对风起云涌的革命运动,清政府实施了一场自救运动——清末新政。(4分)

清政府在政治方面改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;在经济方面倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;在军事方面设立练兵处,颁布一系列政策文件与制度,编练新军;在教育方面推行教育改革,废除科举,兴办学堂。这场改革客观上推进了中国的近代化进程。(4分)

清末新政推动了军事、教育、思想文化的近代化,有利于近代中国民族资本主义的发展。但这场改革不但没有挽救统治危机,反而加速了清王朝的灭亡。由此可见,清末新政的主观动机与实际效果是相背离的。(4分)

历史短文内容应包括:

从新政实施背景及其主观动机的角度作答(4分);

从新政内容的解读角度作答(4分);

从新政影响的角度作答(4分)。

18.【答案】

(1)唐代以前,户籍制度是封建政府征收赋税的重要依据。唐代以后,不在以户籍及其登记的内容征收赋税,而是以土地和财产多寡为征税依据,地籍和户籍彼此独立。清朝时期,户籍管理制度退出历史舞台。

(2)因素:宪政发展、国家政治建设、人口统制管理的需要等。

认识:户籍制度有助于强化国家对社会经济和人口的管理,有助于稳定社会秩序;但户籍制度也限制了人口的流动,在一定程度上不利于社会经济的发展。

第7页

一、选择题

1.《史记·商君列传》记载:“令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:‘法之不行,自上犯之。’将法太子。太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。”这说明( )

A.秦法建立在人人平等基础之上 B.商鞅以刑罚作为推行新法手段

C.打击儒家势力是此事主要目的 D.极端处置埋下秦法失败的种子

2.5世纪末,鲜卑拓跋部(北魏)入主中原后,根据汉地传统钦定流品出身秩序,妥善安置滞留乡梓的汉人士族,依照魏晋惯例广泛吸纳汉人士族步入官场,放宽世资核算的标准,并充分满足其提升门第的利益诉求。北魏这些措施意在( )

A.整合民间力量以扩大统治基础 B.推动不同民族间的交流与交融

C.强化政治认同以维护鲜卑统治 D.加快少数民族政权的汉化进程

3.王安石变法时期,官府推行青苗法,按户放贷取息,户等越高可借贷越多,取息二分,一年两次,实际取息高达四分。据此材料推理,对青苗法实施的影响解读错误的是( )

①导致自然经济的解体 ②完善了户籍制度

③导致两税法的瓦解 ④缓解了财政压力

A.①④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

4.下列史料涉及的历史事件,按时序排列正确的是( )

①“民有二男以上不分异者,倍其赋。有军功者,各以率受上爵”

②“一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官”

③“宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之”

④“今县官乃自出息钱,以春、秋贷民”

A.①③④② B.①④②③ C.③①④② D.③④②①

5.张居正曾说:“盖天下之事,不难于立法,而难于法之必行,不难于听言,而难于言之必效。若询事而不考其终,兴事而不加屡省,上无综核之明,人怀苟且之念,虽使尧舜为君,禹皋为佐,恐亦难以底绩而有成也。”针对此现象,明代( )

A.对地方官每年进行巡行考察 B.对官员按照上计考核结果赏罚

C.对任职期满的官员进行考满 D.对外省文官按照考课制度大计

6.“开出晚清思想界之革命,所关尤重”“斯时智慧骤开,如万流沸腾,不可遏抑”“规模太大,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大。当此,排者、忌者、挤者、谤者,盈街塞巷,而上又无权,安能有成?”上述言论评价的是晚清时期的( )

A.“开眼看世界” B.洋务新政运动

C.百日维新运动 D.辛亥革命运动

7.1902年,梁启超发表了《论小说与群治之关系》一文。他在文中指出中国传统小说之思想内容是“中国群治腐败之总根源”;因此“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”,“故欲新道德,必新小说……欲新风俗,必新小说……乃至欲新人心,欲新人格,必新小说”。这表明梁启超意在( )

A.批判传统小说 B.推动社会改良 C.发起文学革命 D.推行维新变法

8.洋务运动时期,具有商洽性特色的照会文种在外事交涉过程中使用最为频繁;条约文种数量较1861年之前大幅减少;多呈现合作性质的章程文种数量逐渐高过条约文种,成为这一时期缔约类文种的主导。这反映出晚清政府( )

A.对外交往的艰难抗争 B.抛弃了闭关锁国政策

C.维护与列强平等关系 D.逐渐接受了国际惯例

9.维新变法前,康有为从《公羊》“三世”学说出发,宣扬“据乱世”就是君主专制时代,“升平世”是君主立宪时代,“太平世”是民主共和时代,人类社会必然沿着“据乱、升平、太平”三世的顺序向前发展。其主要目的是( )

A.游说光绪帝进行变法 B.批判旧思想、旧礼教

C.宣传维新变法合理性 D.反驳守旧势力的攻击

10.读下表

人物 主张

郑观应(1842~1921) ……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉?

薛福成(1838~1894) 衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

由表可知,郑、薛二人( )

A.在是否要学习国际法上有分歧 B.一致认为富国强兵才是根本

C.在自强与求富的先后上有分歧 D.都认为国际法维护强国利益

11.1982年3月,江苏省常州市根据国务院决定进行了综合改革试点。改革内容包括:经营方式开放;管理权限下放;改革企业领导体制、实行厂长负责制;改革流通体制,建立多渠道开放型流通体制。这些措施( )

A.适应了社会主义市场经济的发展需求 B.为推进经济体制改革积累了经验

C.推动了全方位对外开放新格局的建立 D.加快了现代企业制度改革的进程

12.自20世纪80年代开始出现“民工潮”,从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区。据估计1994年全国跨省跨地区的民工流动总量约2000万人。当时“民工潮”的出现( )

A.促进了农村经济体制改革 B.推动沿海城市对外开放

C.使劳动力得到更有效配置 D.导致我国人口加快增长

13.下表为1985年12月深圳蛇口工业区电脑公司部分职工工资表。表格反映了当时( )

职工 工资 应发工资

基本 职务 浮动 应付 独生子女 工贴 合计

甲 77 64 60 201 — 12 213

乙 123 133 90 346 5 12 363

丙 93.5 84 60 237.5 — 12 249.5

A.社会主义市场经济体制初步建立 B.对外开放取得较大成就

C.“大锅饭”式分配方式逐渐被打破 D.现代企业制度得到发展

14.下图为新华社记者于20世纪80年代初拍摄的一张珍贵照片——实行包产到户的安徽凤阳小岗村带头人严宏昌在村里第一个买了拖拉机。这张照片( )

A.体现了土地所有制变革的成效 B.反映了农业机械化的基本实现

C.释放了农村政策延续性的信号 D.见证了我国农村小康社会建成

15.1978年,赴南斯拉夫考察的访问团回国后提交报告称,南斯拉夫没有实行苏联的经济体制,而是“在社会计划的指导下,充分利用市场来协调产、供、销……”。根据这份报告,中共中央决定承认南斯拉夫是社会主义国家并恢复与南斯拉夫共产主义者联盟的关系。据此可知,党的做法旨在( )

A.消除苏联对华的安全威胁 B.恢复与社会主义阵营的关系

C.探索社会主义改革的道路 D.确立社会主义市场经济体制

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 戊戌变法失败以后,维新派首领梁启超等人,从单纯的政治变法失败的教训中认识到:欲使维新救国大业获得成功,必须首先“新民”,即刷新国民精神,提高国民觉悟,振作国民志气。而“新民”的最有效方式,莫若用文学向国民灌输文明思想和救亡意识。而当时陈旧的文学内容和形式是难能承担此项任务的,于是他们在倡导“诗界革命”、“小说界革命”的同时,也提出了“戏曲改良”的主张。

——摘编自张俊才《近代戏剧改良运动始末及意义》

材料二 传统戏里的旦角服装如女帔、女褶,一向铺金列绣,宽大厚重,色彩绚丽,穿法是将裙子系于上衣的里面,形成了袄长裙短的着装格局。这种穿戴方式在一定程度上掩盖了女性的形体美。梅兰芳的新式古装,在设计上突破传统,以上衣短、裙子长、裙子系于上衣外面的穿戴方式,突出女性袅娜的形体。“新古装”剪裁合体,料质轻柔,颜色淡雅。

——摘编自梁燕《从“古装新戏”的程式创造看梅兰芳的创新意识》

材料三 梅兰芳的新古装京戏,引起国际艺术界的重视。自1919年始,先后应邀到日、美、苏等国访问演出,传播中国戏曲文化,促进了中外戏剧文化的交流,与卓别林、斯旦斯拉夫斯基等戏剧大师结下了深厚友谊,美国两所大学分别授予他名誉博士学位,为中国传统戏曲艺术赢得了国际赞誉和友人尊重。

——摘编自郭克俭《近代戏曲变革与“四大名旦”崛起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出梁启超倡导戏曲改良的背景。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析梅兰芳戏曲改良的特点和意义。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 新政启动后,朝廷于1903年设立练兵处,管理全国练兵事宜。练兵处陆续颁布了一系列练兵的政策文件。其中主要包括如下几个方面:建立了完整的军事学堂体系……设立了四级学堂体制。新政启动之初,朝廷募练常备军、续备军、巡警军。颁布了一系列军事建设的规章制度,逐步完善了新军制度。

——摘编自马雷《清末军事改革中的“师日”因素》

材料二 作为早期现代化的终结点,清末新政也表明了现代化潮流的不可抗拒性,历史终于走到了这一步。它以自身毁灭为代价,为适应开放的新形势而培植了现代化的动力,为中国人全面拥抱现代化创造了比之前更好的条件……

——摘编自忻平《清末新政与现代化进程》

依据材料信息并结合所学知识,以“主观动机与客观效果”为题写一则历史短文。(12分)(要求:观点正确,史论结合,表述成文,逻辑清晰。)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下。唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日益枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——据《中国户籍制度的历史考》

材料二 中国户籍制度的现代化转型是从清末民初开始起步的,当时的执政者把推行现代户籍制度作为实现宪政的一项基本制度条件。国民党执政时期,国民政府把户政建设视为“庶政之母”,列为“训政时期”基础性的国家政治建设,即使十四年抗战时期也没有停顿,从而构建了一套比较完备的现代户籍法律体系。但是,这个制度建设的步伐在实践中受阻于战乱,到1949年以后则完全中断了。新中国的户籍制度建设走上了另一条路线——计划经济的人口统制管理方式,在各种因素的影响下,最终形成了城乡二元户籍制度。

——据《中国户籍制度现代化演进路径的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述中国古代户籍制度与赋役制度之间关系的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析促进近代以来中国户籍制度现代化的因素,并谈谈你对户籍制度的认识。

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C B A C C B A C B

题号 11 12 13 14 15

答案 B C C C C

二、非选择题

16.【答案】

(1)背景:民族危机加深,促进民族意识的觉醒;戊戌变法失败,使梁启超认识到改造国民精神的必要性和紧迫性;戏曲是大众艺术,希望通过改良戏曲来改造国民的思想精神;传统戏曲内容和形式陈旧不能起到唤醒民众民族精神的作用。(答出任意3点即可得)

(2)特点:与时俱进,敢于创新。

意义:有利于中华优秀传统文化的传承与发展;有利于提升中国戏曲艺术的国际影响力;有利于增强国人的文化自信;有利于促进中外文化的交流。(答出任意3点即可得)

17.【答案】(12分)

示例:

题目:主观动机与客观效果

19世纪末20世纪初,中国面临严重的民族危机。在近代民族资本主义经济发展、

资产阶级力量壮大、西学的传入、维新改革思想传播的背景下,面对风起云涌的革命运动,清政府实施了一场自救运动——清末新政。(4分)

清政府在政治方面改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;在经济方面倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;在军事方面设立练兵处,颁布一系列政策文件与制度,编练新军;在教育方面推行教育改革,废除科举,兴办学堂。这场改革客观上推进了中国的近代化进程。(4分)

清末新政推动了军事、教育、思想文化的近代化,有利于近代中国民族资本主义的发展。但这场改革不但没有挽救统治危机,反而加速了清王朝的灭亡。由此可见,清末新政的主观动机与实际效果是相背离的。(4分)

历史短文内容应包括:

从新政实施背景及其主观动机的角度作答(4分);

从新政内容的解读角度作答(4分);

从新政影响的角度作答(4分)。

18.【答案】

(1)唐代以前,户籍制度是封建政府征收赋税的重要依据。唐代以后,不在以户籍及其登记的内容征收赋税,而是以土地和财产多寡为征税依据,地籍和户籍彼此独立。清朝时期,户籍管理制度退出历史舞台。

(2)因素:宪政发展、国家政治建设、人口统制管理的需要等。

认识:户籍制度有助于强化国家对社会经济和人口的管理,有助于稳定社会秩序;但户籍制度也限制了人口的流动,在一定程度上不利于社会经济的发展。

第7页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理