第18课 冷战与国际格局的演变 课件

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

伦敦,庆祝胜利的军人和市民

巴黎凯旋门前,进行庆贺的群众

人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始。

——美国驻苏参赞乔治·凯南(1945年)

冷战与国际格局的演变

第18课

一、冷战与两极格局

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初(1947-1991),以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

(1)冷战的含义 (时间、主体、状况)(P108)

世界大战刚结束,世界人民珍惜来之不易的和平局面,对战争深恶痛绝,和平成为时代的主流。双方势均力敌,都拥有核武器,不敢贸然开战。

一、冷战爆发的原因

材料 法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露,这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾,如波兰问题、土耳其问题、伊朗问题等。这些矛盾加深了双方相互间的怀疑和不信任。

——沈志华《冷战五书》

2.美苏两国意识形态尖锐对立。

1.二战后美苏失去战时同盟的基础。

3.美苏两国国家利益严重冲突。

根本原因

(1)战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。

(2)苏联希望营造一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。

“从波罗的海边的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,已经拉下了横贯欧洲大陆的铁幕。这张铁幕后面坐落着所有中欧、东欧古老国家的首都——华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚。这些著名的都市和周围的人口全都位于苏联势力范围之内,全都以这种或那种方式,不仅落入苏联影响之下,而且越来越强烈地为莫斯科所控制。”

——丘吉尔

丘吉尔铁幕演说

拉开冷战序幕

1946.3.5

请思考:杜鲁门主义的目的什么?

目的:遏制苏联和共产主义;称霸世界。

材料:1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文,要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”。

标志着冷战的开始

二、冷战的表现

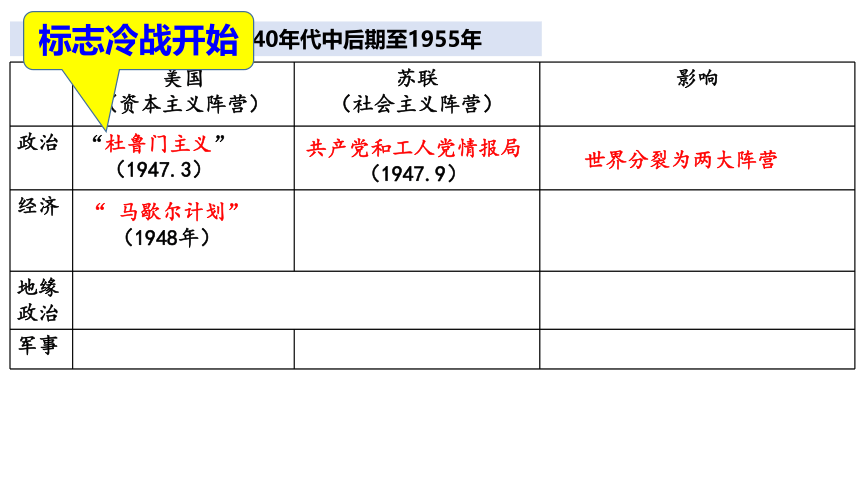

美国 (资本主义阵营) 苏联 (社会主义阵营) 影响

政治

经济

地缘政治

军事

“杜鲁门主义”

(1947.3)

共产党和工人党情报局 (1947.9)

世界分裂为两大阵营

“ 马歇尔计划” (1948年)

(3)冷战进程:20世纪40年代中后期至1955年

标志冷战开始

杜鲁门主义的全球扩张战略中,欧洲是重点。但是战后前期西欧满目疮痍,经济濒临崩溃,社会矛盾日益激化。美国要控制欧洲,首先必须稳定、复兴和联合欧洲,于是“马歇尔计划”因运而生。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

目的:复兴欧洲经济,加强美国对西欧的控制,增强遏制苏联的力量,实现称霸战略。

马歇尔计划是杜鲁门主义的第一次大规模运用。

二、冷战的表现——马歇尔计划

美国 (资本主义阵营) 苏联 (社会主义阵营) 影响

政治

经济

地缘政治

军事

“杜鲁门主义”

(1947.3)

共产党和工人党情报局 (1947.9)

世界分裂为两大阵营

“ 马歇尔计划” (1948年)

经济互助委员会(1949年)

巩固了西欧的资本主义制度;形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

第一次柏林危机(1948年)

北约(1949年)

华约(1955年)

(3)冷战进程:20世纪40年代中后期至1955年

直接导致联邦德国和民主德国于1949年成立,德国分裂。

地缘政治:

把地理因素视为影响甚至决定国家政治行为的一个重要因素

标志冷战开始

标志两极格局正式形成

三、两极格局下的世界

第一次柏林危机(1948年)

▲ 1961年修建柏林墙

第二次柏林危机(1958-1961年)

▲1962年 古巴导弹危机

美国u-2侦察机(“黑寡妇”)拍摄到的苏联运送导弹的船只,导弹被成排放在甲板上

说明当时的战略优势仍然在美国一边

古巴与美国本土相距仅217公里

短程导弹2分钟可毁灭佛罗里达

中程导弹5分钟可毁灭1/3 国土

三、两极格局下的世界

▲ 1961-1973年越南战争

▲ 1950-1953朝鲜战争

总体冷战,局部热战

美国和它的伙伴国实际上要比苏联集团强大,这种优势并没有大到使美国足以直接向苏联挑战的程度,这样保持了军事竞争的持续。苏联在冷战中受到的伤害远远大于美国。即使冷战最高潮的年代里,两极格局也未能囊括所有的国家和地区,两个集团之外的国家对两极格局形成了牵制,在两极格局的基础上不断生长出 的力量。

阅读材料,讨论两极格局的基本特点有什么?

不对称

不完全

多极

四、多级力量的成长

(1)欧洲共同体的成立和发展

(2)日本:经济“起飞”、追求“政治大国”

(3)中国:“两弹一星”、恢复联合国合法席位、尼克松访华

(4)第三世界国家:万隆会议、不结盟运动

冲击

美苏两极格局

A.万隆会议:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

B.不结盟运动的兴起:是发展中国家以独立的政治力量登上政治舞台的重要标志。(1961年)

(1)美苏敌对(1979---1985年)

1979年,苏联入侵阿富汗,美国再次加强对苏联遏制,同时大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联。

星球大战计划

1、美苏关系的变化

三、两极格局的瓦解

美国战略防御计划,又称“星球大战”计划。20世纪80年代初里根政府提出并开始实施的以空间定向能和动能武器技术为主的长远研究计划,是一种使核武器失效的反弹道导弹多层综合战略防御系统。1983年3月23日晚,美国总统里根在电视演说中首次提出。1984年,美国国防部建立战略防御计划局,全面负责此项计划的实施。

(2)1985年以后,走向缓和

①对话:美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制。

②裁军:1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》。

③苏联战略收缩:苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两徳统一。

《中导条约》

推翻柏林墙

美苏会晤

戈尔巴乔夫(1985年当选苏共中央总书记)

五、两极格局的瓦解

2.标志:1991年东欧剧变、苏联解体

2.阅读课本P113页内容,思考东欧剧变、苏联解体的原因。

(1)西方对东欧的“和平演变”攻势

(2)国内改革背离了社会主义方向

(3)放弃共产党的领导地位

(4)根本原因:苏联高度集中的经济政治体制

当今世界格局

新的世界格局尚未形成,多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;冷战结束了,冷战思维依然存在。

①美苏“冷战”严重恶化了国际关系,世界处于核战争的威胁之下。

②两大集团势均力敌,彼此不敢轻易动武,客观上维持了世界的和平;

③不同社会制度国家相互借鉴,一定程度上有利于世界整体发展

④促使亚非拉国家兴起不结盟运动,第三世界崛起

⑤客观上也促进了科技的发展。

思考:冷战和美苏争霸给世界带来了怎样的影响?

伦敦,庆祝胜利的军人和市民

巴黎凯旋门前,进行庆贺的群众

人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始。

——美国驻苏参赞乔治·凯南(1945年)

冷战与国际格局的演变

第18课

一、冷战与两极格局

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初(1947-1991),以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态

(1)冷战的含义 (时间、主体、状况)(P108)

世界大战刚结束,世界人民珍惜来之不易的和平局面,对战争深恶痛绝,和平成为时代的主流。双方势均力敌,都拥有核武器,不敢贸然开战。

一、冷战爆发的原因

材料 法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露,这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾,如波兰问题、土耳其问题、伊朗问题等。这些矛盾加深了双方相互间的怀疑和不信任。

——沈志华《冷战五书》

2.美苏两国意识形态尖锐对立。

1.二战后美苏失去战时同盟的基础。

3.美苏两国国家利益严重冲突。

根本原因

(1)战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。

(2)苏联希望营造一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。

“从波罗的海边的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特,已经拉下了横贯欧洲大陆的铁幕。这张铁幕后面坐落着所有中欧、东欧古老国家的首都——华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚。这些著名的都市和周围的人口全都位于苏联势力范围之内,全都以这种或那种方式,不仅落入苏联影响之下,而且越来越强烈地为莫斯科所控制。”

——丘吉尔

丘吉尔铁幕演说

拉开冷战序幕

1946.3.5

请思考:杜鲁门主义的目的什么?

目的:遏制苏联和共产主义;称霸世界。

材料:1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文,要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”。

标志着冷战的开始

二、冷战的表现

美国 (资本主义阵营) 苏联 (社会主义阵营) 影响

政治

经济

地缘政治

军事

“杜鲁门主义”

(1947.3)

共产党和工人党情报局 (1947.9)

世界分裂为两大阵营

“ 马歇尔计划” (1948年)

(3)冷战进程:20世纪40年代中后期至1955年

标志冷战开始

杜鲁门主义的全球扩张战略中,欧洲是重点。但是战后前期西欧满目疮痍,经济濒临崩溃,社会矛盾日益激化。美国要控制欧洲,首先必须稳定、复兴和联合欧洲,于是“马歇尔计划”因运而生。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

目的:复兴欧洲经济,加强美国对西欧的控制,增强遏制苏联的力量,实现称霸战略。

马歇尔计划是杜鲁门主义的第一次大规模运用。

二、冷战的表现——马歇尔计划

美国 (资本主义阵营) 苏联 (社会主义阵营) 影响

政治

经济

地缘政治

军事

“杜鲁门主义”

(1947.3)

共产党和工人党情报局 (1947.9)

世界分裂为两大阵营

“ 马歇尔计划” (1948年)

经济互助委员会(1949年)

巩固了西欧的资本主义制度;形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

第一次柏林危机(1948年)

北约(1949年)

华约(1955年)

(3)冷战进程:20世纪40年代中后期至1955年

直接导致联邦德国和民主德国于1949年成立,德国分裂。

地缘政治:

把地理因素视为影响甚至决定国家政治行为的一个重要因素

标志冷战开始

标志两极格局正式形成

三、两极格局下的世界

第一次柏林危机(1948年)

▲ 1961年修建柏林墙

第二次柏林危机(1958-1961年)

▲1962年 古巴导弹危机

美国u-2侦察机(“黑寡妇”)拍摄到的苏联运送导弹的船只,导弹被成排放在甲板上

说明当时的战略优势仍然在美国一边

古巴与美国本土相距仅217公里

短程导弹2分钟可毁灭佛罗里达

中程导弹5分钟可毁灭1/3 国土

三、两极格局下的世界

▲ 1961-1973年越南战争

▲ 1950-1953朝鲜战争

总体冷战,局部热战

美国和它的伙伴国实际上要比苏联集团强大,这种优势并没有大到使美国足以直接向苏联挑战的程度,这样保持了军事竞争的持续。苏联在冷战中受到的伤害远远大于美国。即使冷战最高潮的年代里,两极格局也未能囊括所有的国家和地区,两个集团之外的国家对两极格局形成了牵制,在两极格局的基础上不断生长出 的力量。

阅读材料,讨论两极格局的基本特点有什么?

不对称

不完全

多极

四、多级力量的成长

(1)欧洲共同体的成立和发展

(2)日本:经济“起飞”、追求“政治大国”

(3)中国:“两弹一星”、恢复联合国合法席位、尼克松访华

(4)第三世界国家:万隆会议、不结盟运动

冲击

美苏两极格局

A.万隆会议:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

B.不结盟运动的兴起:是发展中国家以独立的政治力量登上政治舞台的重要标志。(1961年)

(1)美苏敌对(1979---1985年)

1979年,苏联入侵阿富汗,美国再次加强对苏联遏制,同时大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联。

星球大战计划

1、美苏关系的变化

三、两极格局的瓦解

美国战略防御计划,又称“星球大战”计划。20世纪80年代初里根政府提出并开始实施的以空间定向能和动能武器技术为主的长远研究计划,是一种使核武器失效的反弹道导弹多层综合战略防御系统。1983年3月23日晚,美国总统里根在电视演说中首次提出。1984年,美国国防部建立战略防御计划局,全面负责此项计划的实施。

(2)1985年以后,走向缓和

①对话:美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制。

②裁军:1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》。

③苏联战略收缩:苏联从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两徳统一。

《中导条约》

推翻柏林墙

美苏会晤

戈尔巴乔夫(1985年当选苏共中央总书记)

五、两极格局的瓦解

2.标志:1991年东欧剧变、苏联解体

2.阅读课本P113页内容,思考东欧剧变、苏联解体的原因。

(1)西方对东欧的“和平演变”攻势

(2)国内改革背离了社会主义方向

(3)放弃共产党的领导地位

(4)根本原因:苏联高度集中的经济政治体制

当今世界格局

新的世界格局尚未形成,多极化趋势不可逆转,目前是“一超多强”。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;冷战结束了,冷战思维依然存在。

①美苏“冷战”严重恶化了国际关系,世界处于核战争的威胁之下。

②两大集团势均力敌,彼此不敢轻易动武,客观上维持了世界的和平;

③不同社会制度国家相互借鉴,一定程度上有利于世界整体发展

④促使亚非拉国家兴起不结盟运动,第三世界崛起

⑤客观上也促进了科技的发展。

思考:冷战和美苏争霸给世界带来了怎样的影响?

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体