第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 17:50:09 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

解 题

时代

政治特点

民族关系

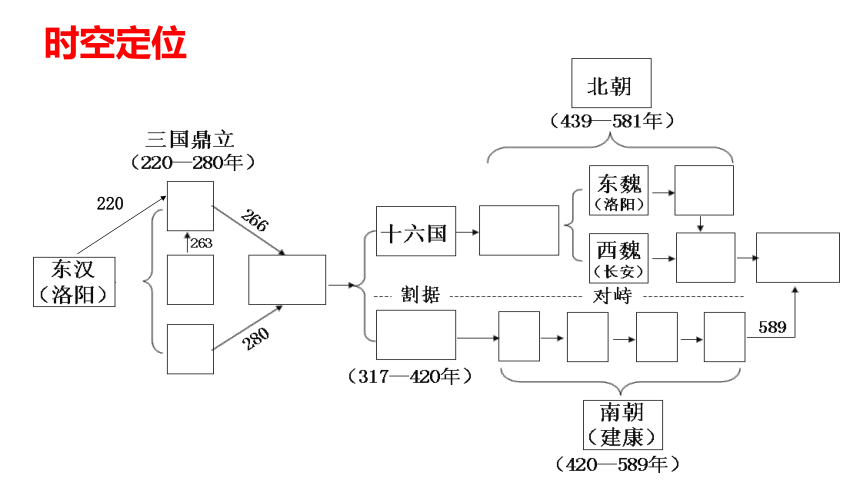

时空定位

220

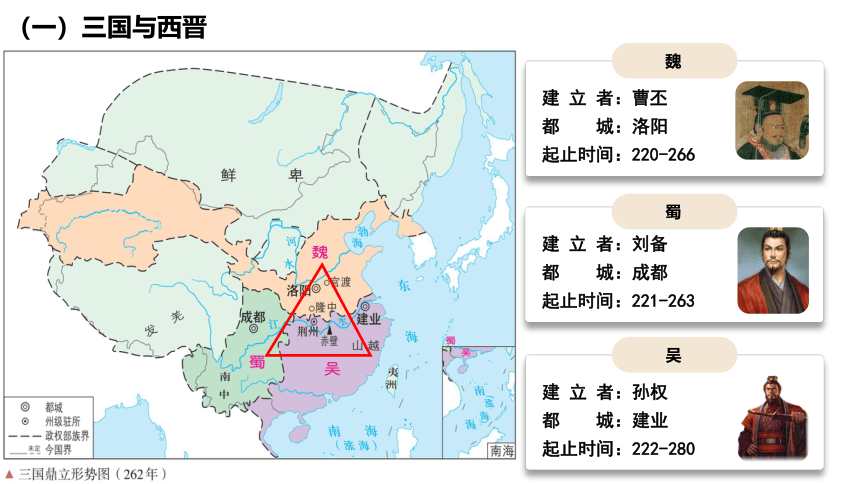

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

蜀

建 立 者:刘备

都 城:成都

起止时间:221-263

魏

建 立 者:曹丕

都 城:洛阳

起止时间:220-266

(一)三国与西晋

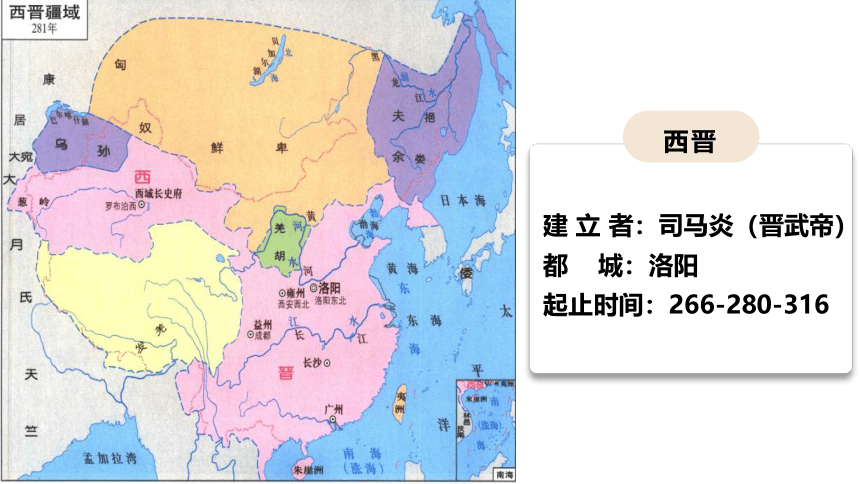

西晋

建 立 者:司马炎(晋武帝)

都 城:洛阳

起止时间:266-280-316

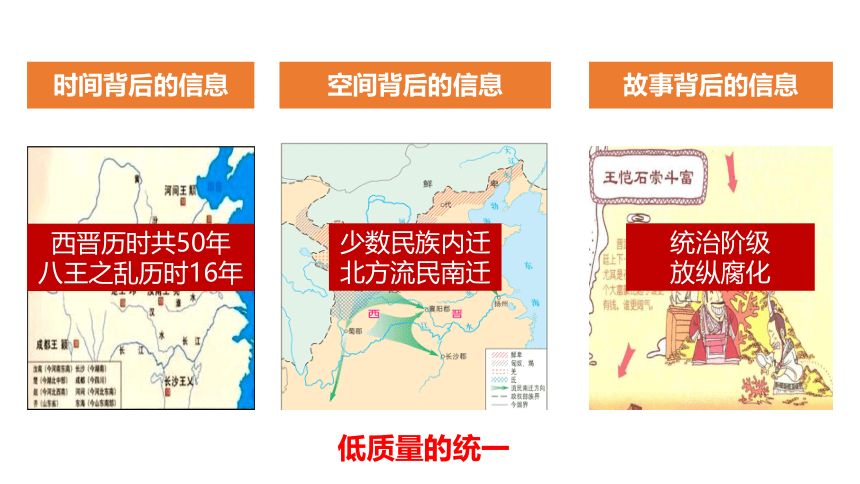

时间背后的信息

空间背后的信息

故事背后的信息

西晋历时共50年

八王之乱历时16年

少数民族内迁

北方流民南迁

统治阶级

放纵腐化

低质量的统一

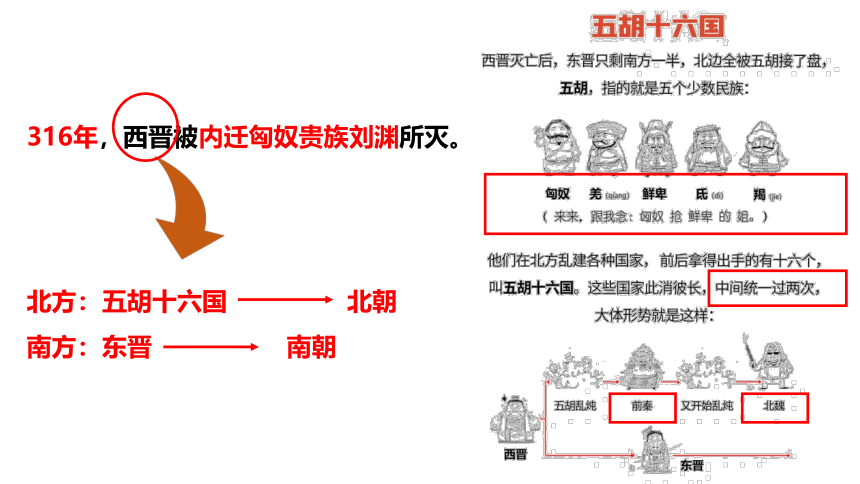

316年,西晋被内迁匈奴贵族刘渊所灭。

北方:五胡十六国 北朝

南方:东晋 南朝

东晋

建 立 者:司马睿

都 城: 建康

起止时间:317-420

(二)东晋与十六国

1. 东晋建立

司马睿出于宗室疏属,威望不足,江南士族对他一度持冷淡、观望态度。此时自北方南渡的一些士族高门竭力拥戴司马睿,经他们的示范和拉拢,江南士族的态度才转向合作,东晋因而得以顺利建立。……东晋政权在相当长时间里一直保持着“君弱臣强”的格局。

——张帆《中国古代简史》

东晋一朝,除最初的“王与马共天下”的情势外,世家大族代有推选,依次出现颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏等权臣,仍然是庾与马,桓与马、谢与马“共天下”的局面。

——田余庆《东晋门阀政治》

“上品无寒门,下品无士族”

九品中正制

士族政治最主要的特权在于其选官特权,凭借门第而世居高位,还引发了制度层面的变动。

门阀政治,质言之,是指士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态……也是适逢其时得以上升的某几家士族权力的某种平衡。

——田余庆《东晋门阀政治》

门阀政治

2. 门阀政治

“王与马共天下”

3. 十六国

少数民族政权

中原模式国号

前秦曾统一北方

淝水之战

(三)南朝与北朝

南朝:宋齐梁陈(都城:建康) 北朝:北魏、东魏、西魏、北齐、北周

民族交融作为民族之间交往和交流程度的标志,指的是不同民族杂居一处的现象不断增多,族际之间人口流动的规模和频率不断增加,心理上的亲近感不断增强,共同命运和共同利益的联系逐渐紧密,共同心理认同逐渐产生。其结果就是各民族在交往交流中共同性因素增加。

——摘编自杨须爱《“民族交融”的科学内涵及实践意义》

名词解释:民族交融

思考1:民族交融有哪些方式呢?

民族迁徙

战争

北方少数民族向汉族学习农业技艺

汉族向北方少数民族学习畜牧经验

少数民族《耕耙图》

边境汉人《放牧图》

和平交往

有学者统计,北魏道武帝时汉臣在大臣中占37.5%,明元帝时占41.4%,太武帝时占50.8%,文成帝时占52.7%,献文帝时占59.5%,孝文帝时占68.9%。

——王家范等编著《大学中国史》

北魏孝文帝

汉化改革

迁都洛阳

穿汉服

改汉姓

说汉语

与汉族通婚

思考2:如何评价北魏孝文帝的汉化改革?

材料一:自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄,昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷富。

——《洛阳伽蓝记》

促进北魏经济发展和社会繁荣

材料二:孝文帝的改革措施不仅有利于政权的巩固,也推动了鲜卑民族向前发展,缓和了汉族与鲜卑族的矛盾,因而也就更有力地推动了鲜卑族、其他少数民族和汉族的融合。

——张鹤泉《魏晋南北朝史:分裂与融合时期》

巩固北魏政权,促进民族交融

材料三:自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵卒,多摒弃之,有同奴隶,边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——马端临《文献通考》

全盘汉化,为北魏衰亡埋下隐患

观察:从这两幅图中得出怎样的信息?

江南经济得到一定程度的开发

魏晋南北朝经济分布

纺织业、冶铁业、陶瓷业、造船业、造纸业等取得明显进步

思考3:江南经济得到开发的原因有哪些?

魏晋南北朝时期,黄河流域战乱频繁,大量北方人口南迁,西晋末年永嘉之乱以后,上百万中原人口迁到长江流域定居。南迁农民具有强烈的农业开发愿望,不仅充实了劳动力资源,也带来了先进生产工具和技术;他们与南方一些少数民族共同开发南方,加速了当地经济的发展;当时,南方相对安定;一些统治者实行有利于农业发展的政策,为江南开发提供了较好的环境。

——摘编自《中国古代史》

①北民南迁 ②人民的辛勤劳动 ③社会安定 ④统治者支持 ⑤环境优越

尽管分裂是这个时期的整体特征,但是社会并没有停滞不前,还表现出发展的趋势,在政治、经济、文化诸方面都具有明显的时代特点。

——张鹤泉《新编中国史 魏晋南北朝史》

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

解 题

时代

政治特点

民族关系

时空定位

220

吴

建 立 者:孙权

都 城:建业

起止时间:222-280

蜀

建 立 者:刘备

都 城:成都

起止时间:221-263

魏

建 立 者:曹丕

都 城:洛阳

起止时间:220-266

(一)三国与西晋

西晋

建 立 者:司马炎(晋武帝)

都 城:洛阳

起止时间:266-280-316

时间背后的信息

空间背后的信息

故事背后的信息

西晋历时共50年

八王之乱历时16年

少数民族内迁

北方流民南迁

统治阶级

放纵腐化

低质量的统一

316年,西晋被内迁匈奴贵族刘渊所灭。

北方:五胡十六国 北朝

南方:东晋 南朝

东晋

建 立 者:司马睿

都 城: 建康

起止时间:317-420

(二)东晋与十六国

1. 东晋建立

司马睿出于宗室疏属,威望不足,江南士族对他一度持冷淡、观望态度。此时自北方南渡的一些士族高门竭力拥戴司马睿,经他们的示范和拉拢,江南士族的态度才转向合作,东晋因而得以顺利建立。……东晋政权在相当长时间里一直保持着“君弱臣强”的格局。

——张帆《中国古代简史》

东晋一朝,除最初的“王与马共天下”的情势外,世家大族代有推选,依次出现颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏等权臣,仍然是庾与马,桓与马、谢与马“共天下”的局面。

——田余庆《东晋门阀政治》

“上品无寒门,下品无士族”

九品中正制

士族政治最主要的特权在于其选官特权,凭借门第而世居高位,还引发了制度层面的变动。

门阀政治,质言之,是指士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态……也是适逢其时得以上升的某几家士族权力的某种平衡。

——田余庆《东晋门阀政治》

门阀政治

2. 门阀政治

“王与马共天下”

3. 十六国

少数民族政权

中原模式国号

前秦曾统一北方

淝水之战

(三)南朝与北朝

南朝:宋齐梁陈(都城:建康) 北朝:北魏、东魏、西魏、北齐、北周

民族交融作为民族之间交往和交流程度的标志,指的是不同民族杂居一处的现象不断增多,族际之间人口流动的规模和频率不断增加,心理上的亲近感不断增强,共同命运和共同利益的联系逐渐紧密,共同心理认同逐渐产生。其结果就是各民族在交往交流中共同性因素增加。

——摘编自杨须爱《“民族交融”的科学内涵及实践意义》

名词解释:民族交融

思考1:民族交融有哪些方式呢?

民族迁徙

战争

北方少数民族向汉族学习农业技艺

汉族向北方少数民族学习畜牧经验

少数民族《耕耙图》

边境汉人《放牧图》

和平交往

有学者统计,北魏道武帝时汉臣在大臣中占37.5%,明元帝时占41.4%,太武帝时占50.8%,文成帝时占52.7%,献文帝时占59.5%,孝文帝时占68.9%。

——王家范等编著《大学中国史》

北魏孝文帝

汉化改革

迁都洛阳

穿汉服

改汉姓

说汉语

与汉族通婚

思考2:如何评价北魏孝文帝的汉化改革?

材料一:自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄,昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷富。

——《洛阳伽蓝记》

促进北魏经济发展和社会繁荣

材料二:孝文帝的改革措施不仅有利于政权的巩固,也推动了鲜卑民族向前发展,缓和了汉族与鲜卑族的矛盾,因而也就更有力地推动了鲜卑族、其他少数民族和汉族的融合。

——张鹤泉《魏晋南北朝史:分裂与融合时期》

巩固北魏政权,促进民族交融

材料三:自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵卒,多摒弃之,有同奴隶,边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——马端临《文献通考》

全盘汉化,为北魏衰亡埋下隐患

观察:从这两幅图中得出怎样的信息?

江南经济得到一定程度的开发

魏晋南北朝经济分布

纺织业、冶铁业、陶瓷业、造船业、造纸业等取得明显进步

思考3:江南经济得到开发的原因有哪些?

魏晋南北朝时期,黄河流域战乱频繁,大量北方人口南迁,西晋末年永嘉之乱以后,上百万中原人口迁到长江流域定居。南迁农民具有强烈的农业开发愿望,不仅充实了劳动力资源,也带来了先进生产工具和技术;他们与南方一些少数民族共同开发南方,加速了当地经济的发展;当时,南方相对安定;一些统治者实行有利于农业发展的政策,为江南开发提供了较好的环境。

——摘编自《中国古代史》

①北民南迁 ②人民的辛勤劳动 ③社会安定 ④统治者支持 ⑤环境优越

尽管分裂是这个时期的整体特征,但是社会并没有停滞不前,还表现出发展的趋势,在政治、经济、文化诸方面都具有明显的时代特点。

——张鹤泉《新编中国史 魏晋南北朝史》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进