第9课 两宋的政治和军事 课件

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

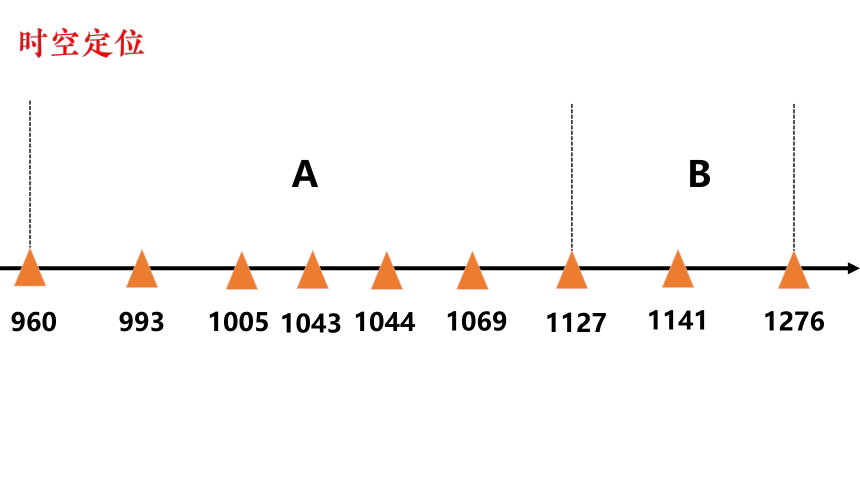

960

1005

1069

1276

993

1044

1127

1141

A

B

四川

王小波李顺起义

北

宋

建

立

澶

渊

之

盟

庆

历

和

议

1043

庆

历

新

政

王

安

石

变

法

靖

康

之

变

绍

兴

和

议

南

宋

灭

亡

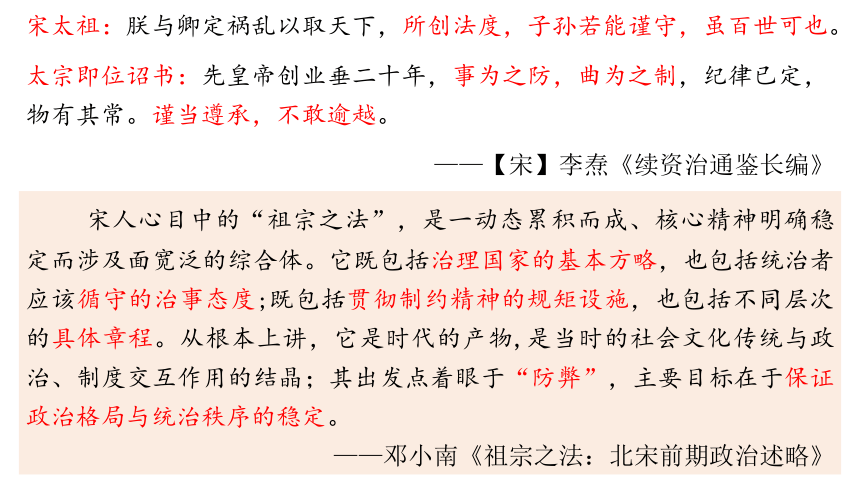

宋人心目中的“祖宗之法”,是一动态累积而成、核心精神明确稳定而涉及面宽泛的综合体。它既包括治理国家的基本方略,也包括统治者应该循守的治事态度;既包括贯彻制约精神的规矩设施,也包括不同层次的具体章程。从根本上讲,它是时代的产物,是当时的社会文化传统与政治、制度交互作用的结晶;其出发点着眼于“防弊”,主要目标在于保证政治格局与统治秩序的稳定。

——邓小南《祖宗之法:北宋前期政治述略》

宋太祖:朕与卿定祸乱以取天下,所创法度,子孙若能谨守,虽百世可也。

太宗即位诏书:先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常。谨当遵承,不敢逾越。

——【宋】李焘《续资治通鉴长编》

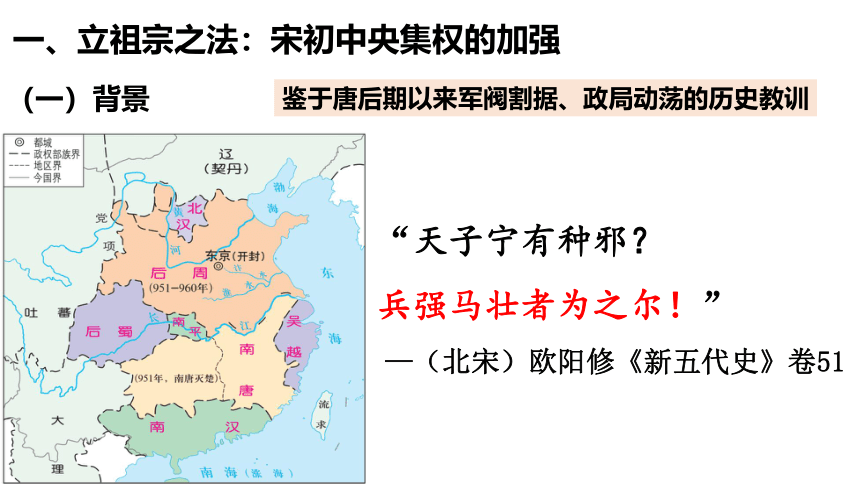

一、立祖宗之法:宋初中央集权的加强

“天子宁有种邪?

兵强马壮者为之尔!”

—(北宋)欧阳修《新五代史》卷51

(一)背景

鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训

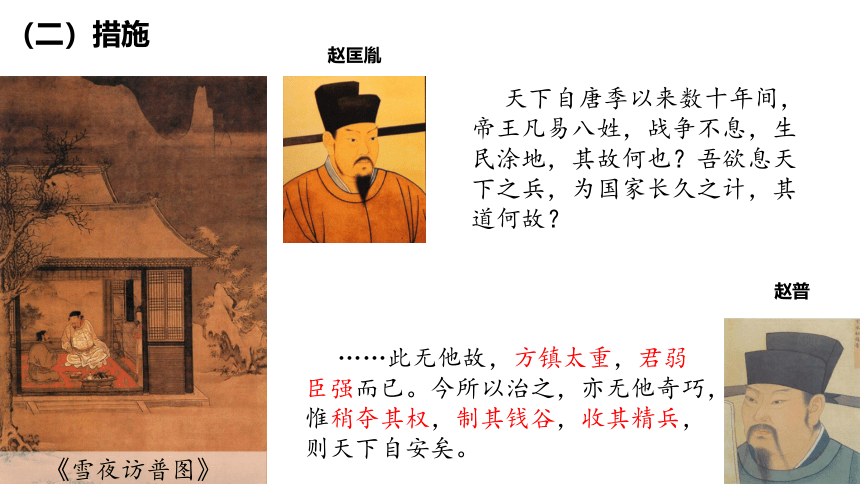

(二)措施

《雪夜访普图》

赵匡胤

赵普

天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?

……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。

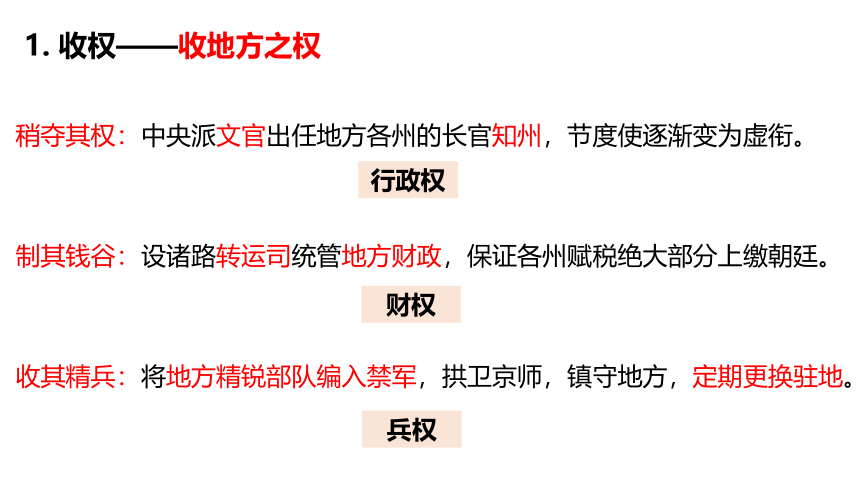

1. 收权——收地方之权

稍夺其权:中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

制其钱谷:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

收其精兵:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

财权

兵权

行政权

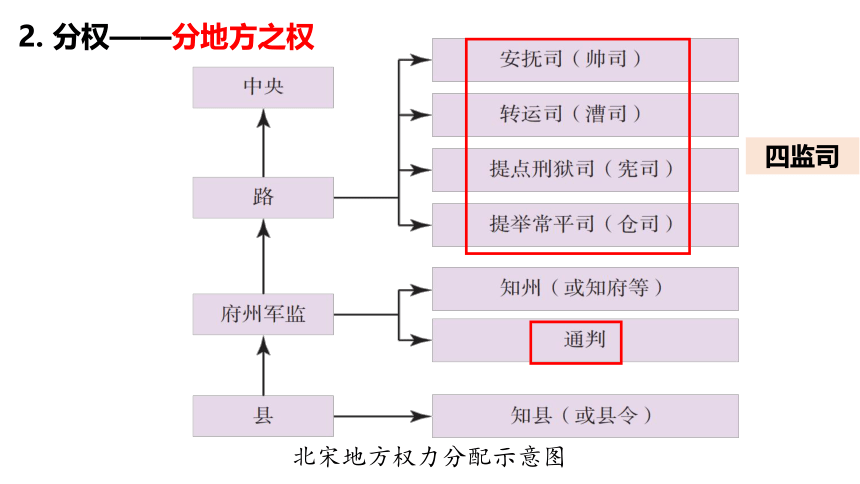

2. 分权——分地方之权

北宋地方权力分配示意图

四监司

北宋中央权力分配示意图

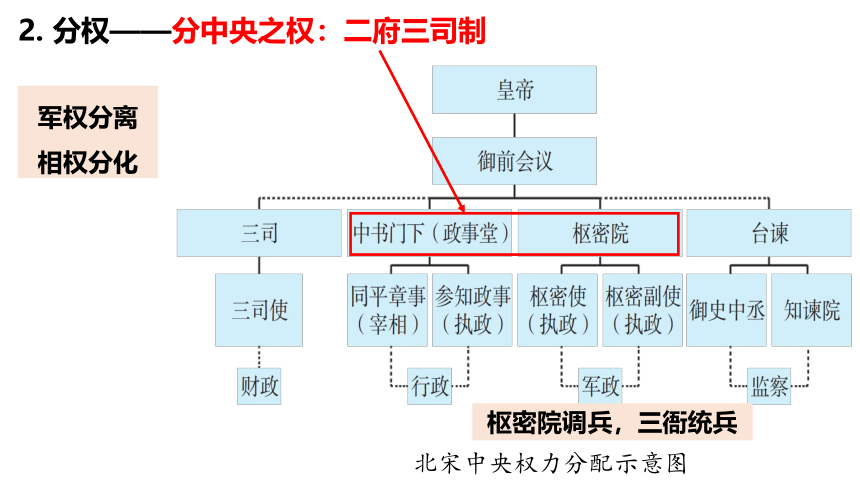

2. 分权——分中央之权:二府三司制

枢密院调兵,三衙统兵

军权分离

相权分化

仅在制度方面加强中央集权就足够了吗?

(宋太宗)王者虽以武功克定,终须用文德致治。

——(南宋)李焘《续资治通鉴长编》卷23

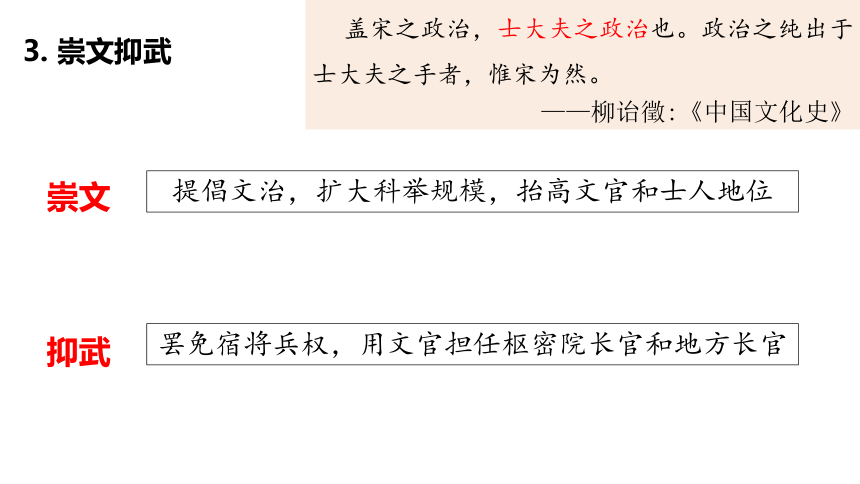

3. 崇文抑武

崇文

抑武

提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位

罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官和地方长官

盖宋之政治,士大夫之政治也。政治之纯出于士大夫之手者,惟宋为然。

——柳诒徵:《中国文化史》

贡举是宋代科举中取士最多的一个科目。根据统计与考证的结果,北宋贡举共开科考试81榜……(所取文士)总计当为60035人。

北宋武举共开科考试28榜……共取士868人。

——张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》

劝学文——宋真宗

富豪不用买良田,书中自有千种粟。安屋不用加高粱,书中自有黄金屋。

娶妻莫恨无良媒,书中有女颜如玉。出门莫恨无随人,书中车马多如簇。

男儿与遂平生志,六经勤向窗前读。

【链接高考】

(2022·全国乙卷高考·26)宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是( )

A.规范地方行政

B.防止武人干政

C.提升军事能力

D.削弱州府权力

(2017.11·浙江高考·7)中国古代皇帝制度建立后,围绕集权与分权,官僚体制不断调整和变化。下列与“分宰相之权”相关联的是( )

A.汉刺史制

B.宋参知政事

C.明内阁制

D.清军机处

(2014·北京高考·14)唐末五代,中央集权大为削弱。为扭转这一局面,宋初采取的重要措施之一是( )

A.文官任知州

B.设三司使

C.设枢密院

D.施行将兵法

(2013·上海高考·7)历史课上,讨论中国古代的官制演变,同学们征引史料,各抒己见。

甲说:方镇太重,君弱臣强……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

乙说:天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重。

丙说:置中书省以治内,分行省以治外,……而天下事方如指掌矣。

丁说:……青海军兴,始设军机房,领以亲王大臣。

其中涉及宋代文官体制的史料是( )

A.甲说、乙说 B.甲说、丙说

C.甲说、丁说 D.乙说、丙说

(三)影响

材料一:

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……

——(北宋)范祖禹《范太史集》

材料二:

吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传(zhuàn)捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

1. 积极影响

强化了中央集权,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——《朱子语类》

宋代对外之积弱不振……

宋室内部之积贫难疗……

——钱穆《国史大纲》

2. 消极影响

冗官

冗兵

冗费

财政危机

边防压力

澶渊之盟

庆历和议

财政危机

岁币岁赐

积弱

积贫

辽朝(916——1125年,金灭辽)

西夏(1038——1227年,蒙古灭西夏)

二、变祖宗之法:王安石变法

青苗法

市易法

保甲法

①青苗法:政府在青黄不接时向农民提供低息贷借(钱或粮食)。

②市易法:设市易务,收滞销货,短缺时卖出,以稳定市场。

③均输法:政府采购物资实行就近采购等原则。

富国之法

④免役法:政府征收免役钱雇人服役(官僚、地主也要出钱)。

⑤方田均税法:核实土地,按多少、好坏收税。

⑥农田水利法:鼓励垦荒和兴修水利。

增加了政府

财政收入

强兵之法

①保甲法:政府把农民组织起来,编为保甲,十户为一保。保丁农闲时练兵,平时参与维持地方治安,战时编入军队作战,兵农合一。

②保马法:规定百姓可自愿申请养马,每户一匹,富户两匹,由政府拨给官马,或给钱自购。(百姓代养官马,节约开支)。

③将兵法:淘汰禁军,整编军队,设置专门军官(作战经验、才能)进行训练。

④设军器监:专门管理武器制造

一定程度上

提高军队战斗力

取士之法

①改革科举制度:废死记硬背,改为策论,以培养实用人才。

②整顿太学:实行分上、中、下三班不同程度进行教学的太学三舍法制度。以学校的平日考核来取代科举考试,太学生成绩优异者不经过科举考试可直接为官;同时,提举经义局,修撰儒家经典,编纂《三经新义》;设置武学、医学、律学专科学校,培养专门人才。

③改革“恩荫”制,惟才用人:贯彻择优录取的原则。

培养了变法人才

(二)评价

(2013·山东高考文综·35)(6分)【历史——历史上重大改革回眸】

宋人话本中很多故事涉及王安石变法。阅读材料,回答问题。

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说·拗相公》

据材料,概括说明王安石变法过程中出现了哪些问题。(6分)

①新法加重了人民负担;

②新法实施过程中用人不当,出现了官吏扰民现象;

③新法引起了民间不满。

王安石的改革分为三大类别:经济改革、军事改革和教育改革。他的经济改革意在扶持处于社会金字塔底端的农民、商人和工匠。王安石确信,只有当普通百姓的生活和福祉得到保障、整个社会繁荣时,整个国家才能强盛。

——【加】卜正民《哈佛中国史》

农田水利法实施后,各地兴修的水利工程达一万多处,大量农田得到灌溉,而青苗法不仅帮助了农户度过了青黄不接的困难时刻,并且也抑制了土地兼并现象继续蔓延,大大刺激了宋朝农业生产。

——《中国通史 王安石变法》

变法本身具有复杂的性质,既有进步的一面,也确有反动的一面。其反动主要表现在政治方面:行聚敛之术,企图恢复征兵制;行市易法,建立官营垄断体系;以经义取士,禁锢思想自由等等。其进步性主要反映在推动生产力和生产关系发展,如行农田水利法推动农业生产,以雇代役客观上顺应了当时人身依附关系普遍松弛的历史潮 流,推动了雇佣关系和商品经济的发展。如果将变法置于历史发展的长河中加以考察,其进步性是主要的。

——摘自吴泰《熙宁 元丰新法散论》

(2020·北京高考·5)宋代自然灾害频发。王安石认为“以有限之食,给无数之民……有惠人之名,而无救患之实”,无法解决根本问题。他希望培育农民自身抵御自然灾害的能力,“上有善政而下有储蓄”。以下措施反映其救荒思想的是( )

①实行均输法 ②兴建水利工程

③鼓励百姓养马 ④低息借贷钱谷给农民

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

(2016·北京高考·14)“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于( )

A.分散宰相权力

B.加强皇权

C.加强军事实力

D.增加财政收入

(2014·上海高考·8)王安石认为国家积贫积弱的根本在于生产少,生产少而民不富,民不富则国不强。为根本上解决问题他颁行了( )

A.募役法和保甲法

B.青苗法和农田水利法

C.将兵法和均输法

D.方田均税法和科举新法

(2012·浙江高考自选模块·9)“历史上重大改革回眸”模块(10分)

阅读材料,回答问题。

材料一 (王安石)向皇帝保证任用熟于“理财”的人就能确保“民不加赋而国用饶”。司马光……认为,“理财”非古代的政府所为。政府应该确保它的政策不会妨碍人民使自己富裕起来。税收只是为了让政府能维持秩序。青苗钱破坏了富人必要的社会职能。

——(美)包弼德《斯文:唐宋思想的转型》

(1)材料一中王安石、司马光围绕什么问题进行了激烈争论?结合所学,指出这一争论的实质,并回答变法触动了哪部分人的既得利益。(4分)

问题:政府要不要“理财”。

实质:祖宗之法是否可变。

触动利益:触犯了大官僚大地主利益。

材料二 王安石变法……有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作用……想尽量用经济的办法管理国家财政,反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性。

——马克垚《世界文明史》

(2)王安石采取哪些措施确保“民不加赋而国用饶”?变法重视商品货币作用的原因是什么?(6分)

措施:青苗法、方田均税法、农田水利法、免役法、均输法、市易法。原因:①宋代商品货币经济活跃;②王安石有前瞻性。

绍兴和议

1127年

宋高宗 赵构

建立南宋

金(1115——1234年,蒙古与南宋灭金)

西夏(1038——1227年,蒙古灭西夏)

宋代的立国形势,可以说是“生于忧患,长于忧患”。……两宋三百年在中国历史的演进序列中,具有特殊的意义……这一时期,面对严酷的挑战与压力,一代代“特立不回”“危言劲气”的志士仁人、无数默默承载着家国与社会重负的普通民庶,作为时代的脊梁迸 发出坚忍顽强的生命力,给后人留下超越前代的物质遗产与深邃丰厚的精神遗产。

——邓小南《一个“生于忧患, 长于忧患”的朝代》

960

1005

1069

1276

993

1044

1127

1141

A

B

四川

王小波李顺起义

北

宋

建

立

澶

渊

之

盟

庆

历

和

议

1043

庆

历

新

政

王

安

石

变

法

靖

康

之

变

绍

兴

和

议

南

宋

灭

亡

宋人心目中的“祖宗之法”,是一动态累积而成、核心精神明确稳定而涉及面宽泛的综合体。它既包括治理国家的基本方略,也包括统治者应该循守的治事态度;既包括贯彻制约精神的规矩设施,也包括不同层次的具体章程。从根本上讲,它是时代的产物,是当时的社会文化传统与政治、制度交互作用的结晶;其出发点着眼于“防弊”,主要目标在于保证政治格局与统治秩序的稳定。

——邓小南《祖宗之法:北宋前期政治述略》

宋太祖:朕与卿定祸乱以取天下,所创法度,子孙若能谨守,虽百世可也。

太宗即位诏书:先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常。谨当遵承,不敢逾越。

——【宋】李焘《续资治通鉴长编》

一、立祖宗之法:宋初中央集权的加强

“天子宁有种邪?

兵强马壮者为之尔!”

—(北宋)欧阳修《新五代史》卷51

(一)背景

鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训

(二)措施

《雪夜访普图》

赵匡胤

赵普

天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?

……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。

1. 收权——收地方之权

稍夺其权:中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

制其钱谷:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

收其精兵:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

财权

兵权

行政权

2. 分权——分地方之权

北宋地方权力分配示意图

四监司

北宋中央权力分配示意图

2. 分权——分中央之权:二府三司制

枢密院调兵,三衙统兵

军权分离

相权分化

仅在制度方面加强中央集权就足够了吗?

(宋太宗)王者虽以武功克定,终须用文德致治。

——(南宋)李焘《续资治通鉴长编》卷23

3. 崇文抑武

崇文

抑武

提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位

罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官和地方长官

盖宋之政治,士大夫之政治也。政治之纯出于士大夫之手者,惟宋为然。

——柳诒徵:《中国文化史》

贡举是宋代科举中取士最多的一个科目。根据统计与考证的结果,北宋贡举共开科考试81榜……(所取文士)总计当为60035人。

北宋武举共开科考试28榜……共取士868人。

——张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》

劝学文——宋真宗

富豪不用买良田,书中自有千种粟。安屋不用加高粱,书中自有黄金屋。

娶妻莫恨无良媒,书中有女颜如玉。出门莫恨无随人,书中车马多如簇。

男儿与遂平生志,六经勤向窗前读。

【链接高考】

(2022·全国乙卷高考·26)宋朝在州府设通判,重要州府设两名,民户少的州可以不置,但若武官任知州,则必置。通判有自己专属的衙门通判厅,与知州(府)共议政务、同署文书,“有军旅之事,则专任钱粮之责”。据此可知,设置通判的主要目的是( )

A.规范地方行政

B.防止武人干政

C.提升军事能力

D.削弱州府权力

(2017.11·浙江高考·7)中国古代皇帝制度建立后,围绕集权与分权,官僚体制不断调整和变化。下列与“分宰相之权”相关联的是( )

A.汉刺史制

B.宋参知政事

C.明内阁制

D.清军机处

(2014·北京高考·14)唐末五代,中央集权大为削弱。为扭转这一局面,宋初采取的重要措施之一是( )

A.文官任知州

B.设三司使

C.设枢密院

D.施行将兵法

(2013·上海高考·7)历史课上,讨论中国古代的官制演变,同学们征引史料,各抒己见。

甲说:方镇太重,君弱臣强……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

乙说:天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重。

丙说:置中书省以治内,分行省以治外,……而天下事方如指掌矣。

丁说:……青海军兴,始设军机房,领以亲王大臣。

其中涉及宋代文官体制的史料是( )

A.甲说、乙说 B.甲说、丙说

C.甲说、丁说 D.乙说、丙说

(三)影响

材料一:

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……

——(北宋)范祖禹《范太史集》

材料二:

吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传(zhuàn)捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

1. 积极影响

强化了中央集权,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——《朱子语类》

宋代对外之积弱不振……

宋室内部之积贫难疗……

——钱穆《国史大纲》

2. 消极影响

冗官

冗兵

冗费

财政危机

边防压力

澶渊之盟

庆历和议

财政危机

岁币岁赐

积弱

积贫

辽朝(916——1125年,金灭辽)

西夏(1038——1227年,蒙古灭西夏)

二、变祖宗之法:王安石变法

青苗法

市易法

保甲法

①青苗法:政府在青黄不接时向农民提供低息贷借(钱或粮食)。

②市易法:设市易务,收滞销货,短缺时卖出,以稳定市场。

③均输法:政府采购物资实行就近采购等原则。

富国之法

④免役法:政府征收免役钱雇人服役(官僚、地主也要出钱)。

⑤方田均税法:核实土地,按多少、好坏收税。

⑥农田水利法:鼓励垦荒和兴修水利。

增加了政府

财政收入

强兵之法

①保甲法:政府把农民组织起来,编为保甲,十户为一保。保丁农闲时练兵,平时参与维持地方治安,战时编入军队作战,兵农合一。

②保马法:规定百姓可自愿申请养马,每户一匹,富户两匹,由政府拨给官马,或给钱自购。(百姓代养官马,节约开支)。

③将兵法:淘汰禁军,整编军队,设置专门军官(作战经验、才能)进行训练。

④设军器监:专门管理武器制造

一定程度上

提高军队战斗力

取士之法

①改革科举制度:废死记硬背,改为策论,以培养实用人才。

②整顿太学:实行分上、中、下三班不同程度进行教学的太学三舍法制度。以学校的平日考核来取代科举考试,太学生成绩优异者不经过科举考试可直接为官;同时,提举经义局,修撰儒家经典,编纂《三经新义》;设置武学、医学、律学专科学校,培养专门人才。

③改革“恩荫”制,惟才用人:贯彻择优录取的原则。

培养了变法人才

(二)评价

(2013·山东高考文综·35)(6分)【历史——历史上重大改革回眸】

宋人话本中很多故事涉及王安石变法。阅读材料,回答问题。

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说·拗相公》

据材料,概括说明王安石变法过程中出现了哪些问题。(6分)

①新法加重了人民负担;

②新法实施过程中用人不当,出现了官吏扰民现象;

③新法引起了民间不满。

王安石的改革分为三大类别:经济改革、军事改革和教育改革。他的经济改革意在扶持处于社会金字塔底端的农民、商人和工匠。王安石确信,只有当普通百姓的生活和福祉得到保障、整个社会繁荣时,整个国家才能强盛。

——【加】卜正民《哈佛中国史》

农田水利法实施后,各地兴修的水利工程达一万多处,大量农田得到灌溉,而青苗法不仅帮助了农户度过了青黄不接的困难时刻,并且也抑制了土地兼并现象继续蔓延,大大刺激了宋朝农业生产。

——《中国通史 王安石变法》

变法本身具有复杂的性质,既有进步的一面,也确有反动的一面。其反动主要表现在政治方面:行聚敛之术,企图恢复征兵制;行市易法,建立官营垄断体系;以经义取士,禁锢思想自由等等。其进步性主要反映在推动生产力和生产关系发展,如行农田水利法推动农业生产,以雇代役客观上顺应了当时人身依附关系普遍松弛的历史潮 流,推动了雇佣关系和商品经济的发展。如果将变法置于历史发展的长河中加以考察,其进步性是主要的。

——摘自吴泰《熙宁 元丰新法散论》

(2020·北京高考·5)宋代自然灾害频发。王安石认为“以有限之食,给无数之民……有惠人之名,而无救患之实”,无法解决根本问题。他希望培育农民自身抵御自然灾害的能力,“上有善政而下有储蓄”。以下措施反映其救荒思想的是( )

①实行均输法 ②兴建水利工程

③鼓励百姓养马 ④低息借贷钱谷给农民

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

(2016·北京高考·14)“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于( )

A.分散宰相权力

B.加强皇权

C.加强军事实力

D.增加财政收入

(2014·上海高考·8)王安石认为国家积贫积弱的根本在于生产少,生产少而民不富,民不富则国不强。为根本上解决问题他颁行了( )

A.募役法和保甲法

B.青苗法和农田水利法

C.将兵法和均输法

D.方田均税法和科举新法

(2012·浙江高考自选模块·9)“历史上重大改革回眸”模块(10分)

阅读材料,回答问题。

材料一 (王安石)向皇帝保证任用熟于“理财”的人就能确保“民不加赋而国用饶”。司马光……认为,“理财”非古代的政府所为。政府应该确保它的政策不会妨碍人民使自己富裕起来。税收只是为了让政府能维持秩序。青苗钱破坏了富人必要的社会职能。

——(美)包弼德《斯文:唐宋思想的转型》

(1)材料一中王安石、司马光围绕什么问题进行了激烈争论?结合所学,指出这一争论的实质,并回答变法触动了哪部分人的既得利益。(4分)

问题:政府要不要“理财”。

实质:祖宗之法是否可变。

触动利益:触犯了大官僚大地主利益。

材料二 王安石变法……有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作用……想尽量用经济的办法管理国家财政,反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性。

——马克垚《世界文明史》

(2)王安石采取哪些措施确保“民不加赋而国用饶”?变法重视商品货币作用的原因是什么?(6分)

措施:青苗法、方田均税法、农田水利法、免役法、均输法、市易法。原因:①宋代商品货币经济活跃;②王安石有前瞻性。

绍兴和议

1127年

宋高宗 赵构

建立南宋

金(1115——1234年,蒙古与南宋灭金)

西夏(1038——1227年,蒙古灭西夏)

宋代的立国形势,可以说是“生于忧患,长于忧患”。……两宋三百年在中国历史的演进序列中,具有特殊的意义……这一时期,面对严酷的挑战与压力,一代代“特立不回”“危言劲气”的志士仁人、无数默默承载着家国与社会重负的普通民庶,作为时代的脊梁迸 发出坚忍顽强的生命力,给后人留下超越前代的物质遗产与深邃丰厚的精神遗产。

——邓小南《一个“生于忧患, 长于忧患”的朝代》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进