2-1《立在地球边上放号》同步练习(含解析) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2-1《立在地球边上放号》同步练习(含解析) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 18:16:05 | ||

图片预览

文档简介

立在地球边上放号检测题

1.下列有关郭沫若的文学常识不正确的一项是( )

A.郭沫若,原名开贞,号尚武。他是“创造社”的主要成员,作品具有强烈的现实主义风格。

B.“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”是郭沫若对蒲松龄及其作品的高度评价。

C.郭沫若代表作诗集《女神》摆脱了中国传统诗歌的束缚,充分反映了“五四”时代精神,在中国文学史上开拓了新一代诗风。

D.郭沫若是我国现代著名的作家、文学家、诗人、剧作家、考古学家、思想家、古文字学家和著名的革命活动家。

辨词义

壮丽·绚丽

(1)东方地平线上,一轮红日喷薄而出,金灿灿的光辉,照耀着祖国的 山河。

(2)这幅反映热气腾腾的社会主义工业生产的油画,色彩十分 。

毁坏·破坏

(1)我们不但善于 一个旧世界,还将善于建设一个新世界。

(2)一场台风过去,小村庄被 得片瓦无存。

现代诗歌阅读

立在地球边上放号

郭沫若

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的情景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

有人说《立在地球边上放号》是“应景即兴诗”,你同意吗?请谈

谈你的理解。

4.郭沫若《女神》中丰富奇特的想象堪称当时诗坛一绝。请简析《立在地球边上放号》中想象的运用。

语言运用

郭沫若的诗集《女神》是中国新诗的代表性作品,它以崭新的内容和形式,表达了“五四”时期狂飙突进的时代精神。【甲】“立在地球边上放号”是《女神》中富有代表性的一首诗,写于1919年间。其时郭沫若受革命的冲击,决然从日本渡海回国。【乙】诗人设想站在地球“边上”全方位俯瞰地球,放声呼唤纵情高歌,想象着那怒涌的白云、美丽的北冰洋和狂暴的太平洋。诗人借此意在赞美摧毁旧世界、创造新生活的雄强之力,体现了“五四”所焕发的自由宏阔、雄奇奔放的气概。【丙】阅读他的诗集时,必须要注意联系“五四”特定的时代氛围,理解这首诗的内含与形式特征。

5.文段中的加点词语,运用不正确的一项是( )

A.狂飙突进 B.俯瞰 C.必须 D.内含

6.文段中画线的甲、乙、丙句,标点有误的一项是( )

A.甲 B.乙 C.丙

阅读下面的文字,完成下面小题。

郭沫若对祖国有着复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,它就像一把利剑,唤醒沉睡着的中国,它期望像天狗一样咆哮,以唤醒沉睡国人;它期望像天狗一样疯狂!诗人的疯狂是近代五四新青年的疯狂,正是这种疯狂的天狗精神,激励着一代又一代中国青年 ,接续奋斗,使衰败的中国 。

和平年代读郭沫若先生的作品,虽然祖国目前不再陈旧腐朽“梧桐褪去了枯槁,醴泉不会再消歇”!世界不会再沦陷为“胧血污秽着的屠潮”“群鬼叫号的坟墓”“群魔跳梁的地狱”“悲哀充塞的囚牢”。整个世界都获得了永生,一切都变得新鲜、净朗、华美、芬芳,一切都变得生动、自由、雄浑、悠远……

读着《天狗》,我 这股精神力量,背负为祖国崛起而奋斗的使命,向那一切新鲜、净朗、华美、芬芳,那一切生动、自由、雄浑、悠远而奔赴。在这神圣而不可侵犯的奔赴当中,( ),我在自己的生命力的 中感到狂喜和惊异。

7.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.前赴后继 脱胎换骨 带着 流淌

B.前仆后继 脱胎换骨 携着 流淌

C.前赴后继 浴火重生 携着 流泻

D.前仆后继 浴火重生 带着 流泻

8.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.郭沫若对祖国复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,这部作品就像一把利剑,刺醒沉睡着的中国

B.郭沫若对祖国有着复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,它就像一把利剑,唤醒了沉睡着的中国

C.郭沫若对祖国复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,它就像一把利剑,叫醒沉睡着的中国

D.郭沫若对祖国有着复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,这部作品就像一把利剑,刺醒沉睡着的中国

9.依次填入文中括号的句子,恰当的一项是( )

A.我的生命充满饥渴,也感到生命力的不断涌动

B.我的生命充满饥渴,因此感到生命力的不断涌动

C.我感到生命力的不断涌动,生命充满饥渴

D.我充满生命的饥渴,同时又感到生命力的不断涌动

阅读下面的文字,完成题目。

诗歌是文学女神桂冠上的璀璨的明珠。现代诗歌是指“五四运动”至中华人民共和国成立以来的诗歌。它诞生于“五四”新文化运动,( ),以打破旧体诗格律形式束缚为主要标志的新体诗。“现代诗”名称是1953年纪弦创立“现代诗社”时提出确立并开始使用。

代表新诗创始期最高成就的是创造社的主将、浪漫主义诗人郭沫若。“五四”时期各种社会矛盾日益加深,面对__________的现实,在__________中因不满现状而陷入苦闷的广大青年,迫切寻找激情喷发的方式表达个性解放的要求。他们在理想的憧憬中揭露封建黑暗,作为旧秩序的叛逆者而忠于自己的热情和理想的一代人,很自然地从思想上接受浪漫主义,并用以作为艺术原则,指导自己的创作。这就是以郭沫若为代表的一批创造社诗人崇奉浪漫主义的动因。针对当时诗坛__________的现状,他们冲破世俗的束缚,创作出大量__________的诗作,令沉闷许久的诗苑清风骤起,形成独有的浪漫主义诗风。

10.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.它是适应时代的要求,以接近群众的白话语言反映现实生活,表现科学民主的革命思想

B.它以接近群众的白话语言反映现实生活,表现科学民主的革命思想,是适应时代的要求

C.它表现科学民主的革命思想,以接近群众的白话语言反映现实生活,是适应时代的要求

D.它是适应时代的要求,表现科学民主的革命思想,以接近群众的白话语言反映现实生活

11.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.1953年纪弦创立“现代诗社”时提出确立“现代诗”名称开始使用。

B.“现代诗”名称是1953年纪弦创立“现代诗社”时提出确立的。

C.1953年纪弦创立“现代诗社”时确立提出“现代诗”名称。

D.“现代诗”名称是1953年纪弦创立“现代诗社”时确立提出的。

12.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.风雨交加 峥嵘岁月 抱残守缺 惊世骇俗

B.风雨如晦 蹉跎岁月 墨守成规 愤世嫉俗

C.风雨交加 蹉跎岁月 抱残守缺 愤世嫉俗

D.风雨如晦 峥嵘岁月 墨守成规 惊世骇俗

阅读下面的文字,完成下面小题。

【甲】“你可知Macau不是我真姓”,当心底不自觉地吟唱起这首歌的时候,【乙】我正站在澳门艺术博物馆中一幅题为“绝响”的美术作品前。【丙】这是一幅用麻布、麻绳、宣纸、墨等混合材料创作而成的作品。数条沾着大片墨汁的白色不规则残破麻布,被捆缚在宣纸包裹着的圆形板上。粗旧的麻绳,制止着被缚麻布的反抗张力。绷紧的麻布有着无比的愤怒,但它已无法挣扎, ① ,便会撕毁自身,让圆形木板失去支撑而碎裂。仿佛,它们就是在隐喻澳门伤痕累累却仍在奋争的昨天。【丁】四百年的挣扎,四百年的孤独,四百年的思念!

左下角,简笔水墨勾勒出一只孤独无依的小舟和一个在巨大的木板中同样显得弱小无助的渔人,他们就像海中的浪花和沙滩上的细沙,在深渊的最低处随波逐流。但即使是一粒沙,他们也有自己的母亲!只是在滔滔的洪浪之中,在强大的外力面前,他们能做的, ② 。

13.文中画横线句子的标点使用有误的一项是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

14.文中画波浪线的句子可改写成“左下角,一只孤独无依的小舟和一个弱小无助的渔人”,从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

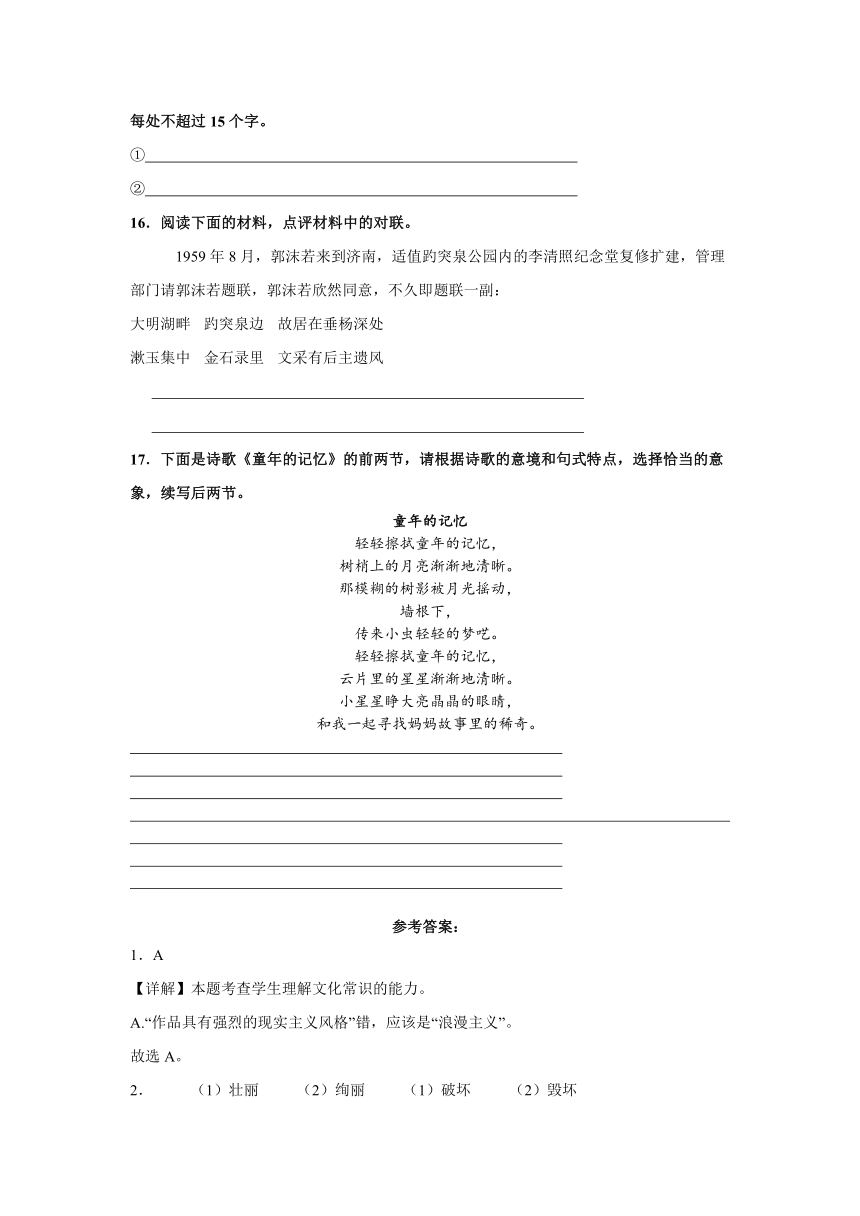

15.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①

②

16.阅读下面的材料,点评材料中的对联。

1959年8月,郭沫若来到济南,适值趵突泉公园内的李清照纪念堂复修扩建,管理部门请郭沫若题联,郭沫若欣然同意,不久即题联一副:

大明湖畔 趵突泉边 故居在垂杨深处

漱玉集中 金石录里 文采有后主遗风

17.下面是诗歌《童年的记忆》的前两节,请根据诗歌的意境和句式特点,选择恰当的意象,续写后两节。

童年的记忆

轻轻擦拭童年的记忆,

树梢上的月亮渐渐地清晰。

那模糊的树影被月光摇动,

墙根下,

传来小虫轻轻的梦呓。

轻轻擦拭童年的记忆,

云片里的星星渐渐地清晰。

小星星睁大亮晶晶的眼睛,

和我一起寻找妈妈故事里的稀奇。

参考答案:

1.A

【详解】本题考查学生理解文化常识的能力。

A.“作品具有强烈的现实主义风格”错,应该是“浪漫主义”。

故选A。

2. (1)壮丽 (2)绚丽 (1)破坏 (2)毁坏

【详解】本题考查的是近义词语的意义辨析能力,解答此类试题首先明确近义成语的区别,然后分析句意找到所给的句子中的重点词语,看哪个成语和它吻合。

壮丽 绚丽:两者都是形容词,都有美丽好看的意思。“壮丽”侧重在雄壮,多形容富于气势的美;“绚丽”侧重在灿烂,多形容富于光彩的美。“壮丽”可用于山河、建筑、诗文、事业等;“绚丽”多用于景物、服装、人生等。“壮丽”常与“雄伟”“辉煌”“巍峨”等词连用;“绚丽”常与“多彩”“缤纷”“夺目”等词连用。

毁坏 破坏:两者都是动词,都有弄坏的意思。“破坏”一般是主观上有意识的行为;“毁坏”不一定是有意识的,还有可能是由客观原因造成的。“毁坏”指毁灭性地弄坏;“破坏”一般指比较严重的弄坏。“破坏”可用于具体或抽象的事物,适用范围很大;“毁坏”多用于具体的事物,适用范围较小。

【点睛】解答词语题,第一、逐字解释词语,把握大意;第二、注意词语潜在的感彩和语体色彩;第三、要注意词语使用范围,搭配的对象;第四、弄清所用词语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息;第五、从修饰与被修饰关系上分析,看修饰成分跟中心词之间是否存在前后语义矛盾或者前后语义重复的现象。

同意。本诗从北冰洋的情景、太平洋的伟力抒写开去,唱出了不断毁坏和创造的力的赞歌。一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟和壮丽的景色。诗中的自然形象具有异乎寻常的规模、面积、体积、威力,它们引起读者惊异、赞叹,一种狂暴的激情荡涤心胸从而使人由这种自然形象产生对社会生活的某种关于崇高和伟大的联想;另一方面,更重要的是,经过诗人以自己的全部生命和人格进行艺术创造,自然形象便浸染着、渗透着诗人的主观感受,自然现象与诗人主体血肉交融,成了有生命、有感情的活的存在。这种在特定环境中强烈、丰富的典型感受便象征着一定的社会内容,从而达到对社会现实和时代精神的鲜明反映,表现出一种正面的崇高,一种富于乐观进取精神的壮美。

4.诗人把自己想象为一个站在地球边上,目光笼罩广阔天地,并发出了激情呼唤的巨人。诗中紧扣“立在地球边上”这一立足点,把地球北极的北冰洋和居于地球腹地的太平洋联结起来,把北冰洋晴空中怒涌的白云和太平洋的万顷波涛组结起来显示出自然的宏伟、壮观和伟力。接下来,诗人从具体的景象一下子想开去,想到地球、日月星辰,想到千秋万代的无穷未来,想到大宇宙的无边无际、无始无终,抒发的是诗人对创造力、对改天换地时代精神的赞美。

【分析】3.本题考查学生赏析诗歌的艺术手法的能力。

这首诗气魄宏大,境界开阔,然而却是即景生情,缘物抒怀的即兴诗,即被歌德称之为“趁时机”“来自现实生活”的“应景即兴诗”。它从眼前北冰洋的情景、太平洋的伟力抒写开去,唱出了不断毁坏和创造的力的赞歌。一方面:本诗通过“白云”“北冰洋”“太平洋”“滚滚的洪涛”等自然景观的描写,展示了大自然雄伟和壮丽的景色;这些景观给人的主要感受和印象是:宏伟、强力、壮丽、炽热。诗中雄奇的形象和澎湃的激情使人惊赞、仰慕,唤起人们对自身力量的自觉意识和对生活的巨大热情,激起人们以全部生命的力去努力创造,去追求光明,去获取力的艺术,力的美。这是崇高与壮美的统一,作者唱出的是一曲表现崇高美的激情洋溢的赞歌。所以,从另一方面说,这首诗是自然现象与诗人主体血肉交融的,有生命、有感情的活的存在,是诗人以自己的全部生命和人格进行艺术创造。

4.本题考查学生赏析诗歌艺术手法的能力。

具体考查表现手法中“想象”及其作用。《立在地球边上放号》中诗人紧扣“立在地球边上”这一立足点,把“地球北极的北冰洋”和“居于地球腹地的太平洋”联结起来,把“北冰洋晴空中怒涌的白云”和“太平洋的万顷波涛”组结起来,诗人“吹响”一声声响彻寰宇的号角,“欢呼”怒涌的白云、壮丽的北冰洋的情景,“欢呼”要把地球推倒的太平洋,“欢呼”来自空间各个方向的滚滚洪涛,一方面显示出自然的宏伟、壮观和伟力,另一方面表现诗人对创造力、对改天换地时代精神的赞美。诗人一开始把自己想象成一个“站在地球边上,目光笼罩广阔天地,并发出了激情呼唤的巨人。”后文又从具体的景象一下子想开去,想到地球、日月星辰,想到千秋万代的无穷未来,想到大宇宙的无边无际、无始无终。全诗通过“想象”表达了诗人对创造力、对改天换地时代精神的赞美之情。

5.D 6.A

【分析】5.本题考查学生正确运用词语的能力。

狂飙突进:指突飞猛进,形容发展进步飞快,变化巨大 。此处用来形容“五四”时期的时代精神,正确。

俯瞰:指俯视,从高处往下看。也指在较高的高度上俯视下方。这里指从高处看地球,正确。

必须:①表示事理上和情理上的必要;一定要。②加强命令语气。这里指事理上的必要,正确。

内含:①内心所具有的;内部包含的。②内容。此处与“理解这首诗”不能搭配。

内涵:①一个概念所反映的客观事物的本质属性。②内在的涵养。原文是“理解这首诗的内涵”,即内在意义,本质属性。,所以改为“内涵”。

故选D。

6.本题考查学生正确运用标点符号的能力。

A.甲处的“立在地球边上放号”是诗歌的标题,此处指的是这首诗,所以应该用书名号,而不是用表强调的引号。

故选A。

7.C 8.A 9.D

【解析】7.本题考查词语的辨析和正确运用的能力。

第一空,前赴后继:前面的人上去,后面的人就跟上去。形容奋勇向前,连续不断。前仆后继:前面的人倒下了,后面的人继续跟上去。形容斗争的英勇壮烈。结合“一代又一代”“接续奋斗”可知,此处应选用“前赴后继”。

第二空,脱胎换骨:指修道者得道以后,就转凡胎为圣胎,换凡骨为仙骨。现比喻彻底改变立场观点。浴火重生:经历烈火的煎熬和痛苦的考验,获得重生,并在重生中达到升华。语境说的是使衰败的中国获得重生,此处应选用“浴火重生”。

第三空,“携着”有“带着”的意思,但“携着”书面语和感彩更浓。所以应选用“携着”。

第四空,流淌:意思是液体流动。流泻:(液体、光线等)迅速地流出、射出、跑过。“生命力”较为抽象,此处应填写“流泻”。

故选C。

8.本题考查病句的辨析和修改。

原句存在三处语病:一是偷换主语,“完美地融于了《天狗》这部作品中”的主语应是“情感”,排除B、D项;二是主语不一致,“它就像一把利剑”中的“它”指代的应是“这部作品”,排除C项。三是用词不当,“唤醒”与“利剑”的特点不符合。C项中的“它就像一把利剑,叫醒沉睡着的中国”中搭配不当,应把“叫醒”改为“刺醒”。这样就排除C项。

故选A。

9.本题考查情境补写能力。

本题,前一句“在这神圣而不可侵犯的奔赴当中”,后一句“我在自己的生命力的……”,中间的内容显然要涉及“生命力”,要谈对生命力的感受。按照一般思路,应该先“充满饥渴”,再“感到生命力的涌动”,这样排除C项。同时,应该是“充满生命的饥渴”,而不是“生命充满饥渴”,排除A、B项。

故选D。

【点睛】语病主要分为两大类:结构性语病和语义性语病。对于结构性病句,考生应多从语法角度分析,先压缩,再看搭配。要认真细致审读每个选项,重点注意分析并列短语作句子成分与其他成分的搭配,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其当否。对于句式杂糅的句子,先凭语感判定其不协调,再分别造成句子,再放回原文中,验证其当否。对于语序不当的句子,先也要凭语感检测,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。对因不明词义而造成前后矛盾的语句,应尽力推敲出这个关键词语的含义,推敲方法是拆字组词。

10.A 11.B 12.B

【解析】10.本题考查语言表达连贯、逻辑意脉一致的能力,答题时注意前后文的照应,以及语意的提示。本题命题者在题干所给的文段中挖掉一句话,然后设计四个内容差不多、但句式各异的句子,要求选出“下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是”,选项都有一定干扰性,难度适中。答题时,要先理清句与句之间关系,在根据语境合理推导出所要填写的内容。

本题解答时注意按照一定顺序来论述。仔细阅读括号所在的语段,在逻辑方面,应按照先强调时代性,再到诗歌内容,最后是格律形式的顺序组合(要注意后一句中的提示词语“格律形式”),据此排除BC项;在内容方面,应按由“现实生活”到“科学民主的革命思想”的顺序排列,据此排除CD项。

故选A。

11.本题考查学生病句辨析与修改能力。病句原因很多,主要有搭配不当、成分残缺、语序不当、前后矛盾等。判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。本题,

A项,“创立……名称开始使用”句式杂糅;

CD项,语序不当,“确立提出”语序颠倒,应该为“提出确立”。

故选B。

12.本题考查辨析近义词语(包括成语)的能力。辨析近义词语(包括成语)的关键就是要仔细分辨它们的细微差别。首先阅读语境,把握语境含义,然后抓住相异语素,分析其意义差异,同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。

第一处,风雨如晦:风雨交加,白天如同黑夜一样昏暗。形容局势动荡或社会黑暗。风雨交加:风雨一起袭来。比喻天气恶劣。此处是用来修饰“现实”的,用“风雨如晦”更适合;

第二处,峥嵘岁月:形容不平凡的岁月。蹉跎岁月:把时光白白地耽误过去,指虚度岁月。根据后文“因不满现状而陷入苦闷的广大青年,迫切寻找激情喷发的方式表达个性解放的要求”,选用“蹉跎岁月”更符合语境;

第三处,墨守成规:形容因循守旧,不肯改进。抱残守缺:形容保守不知改进。此处是用来修饰“现状”,在结合后文“冲破世俗的束缚”,选用成语“墨守成规”更符合语境;

第四处,惊世骇俗:因言行异于寻常而使人震惊。愤世嫉俗:对不合理的社会和习俗表示愤恨憎恶。此处是用来修饰“诗作”的,再结合前文“冲破世俗的束缚”,选用成语“愤世嫉俗”。

故选B。

【点睛】正确使用成语的能力。此类题要在理解句意的基础上,结合具体语境及词语的意思从三个方面综合考虑分析即成语的基本义、感彩和语境。需要注意色彩不明,断词取义,对象误用,谦敬错位,功能混乱,不合语境,望文生义等错误使用类型。正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:(一)看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调;(二)看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用;(三)看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境;(四)看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴;(五)看成语运用是否因望文生义而误用;(六)看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

13.B 14.①“简笔水墨勾勒”照应美术作品这一说法,点明了画境;②“在巨大的木板中”凸显了渔人的渺小,契合作者在这幅美术作品前的观感。 15. 哪怕再稍稍用一点力气 唯有对母亲绵绵不绝的思念

【解析】13.本题考查正确使用标点符号的能力。

乙处,作品的名字应用书名号,引号使用错误。

故选B。

14.本题考查赏析句子表达效果的能力。

两者语义基本相同,表达效果不同主要是因为原句用词丰富,表达更鲜明、生动。作者描摹的是一幅画,“简笔水墨勾勒”明确地告诉我们画的笔法,与美术作品吻合;“一个在巨大的木板中”是修饰语,这一修饰语中的“巨大”更能衬托出“渔人”的弱小无助。

15.本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。

画面反映的是“麻布”在“麻绳”的束缚下竭尽全力反抗,但还没有挣脱束缚的瞬间。由前文“它已无法挣扎”可知,①处的主语依然为“它”;由后文“便会撕毁自身”“让圆形木板失去支撑而碎裂”可知,这是作者设想的前面的平衡被打破的画面,要打破需要“麻布”再用力;为了表现“麻布”的反抗力度之大,这个力必须是极小的,所以①处应填“哪怕再稍稍用一点力气”。②处,填写句子首先要顾及全篇,了解整个文段的主要内容。由第一句“你可知Macau不是我真姓”可知,整个文段表现的是澳门对祖国的卷恋、思念。“小舟”“渔人”喻指澳门,“滔滔的洪浪”阻隔了它的回家路,但割不断的是它对祖国母亲的思念。

16.内容:①勾勒出李清照故居所处的环境特点。②突出了李清照的创作成就及诗词特色。形式:①对仗工整。②声韵和谐。语言:生动浅显。艺术手法:用典。

【详解】本题考查学生语言表达简明、连贯、准确的能力。

对联的撰写要符合以下要求:一要字数相等,断句一致;二要平仄相合,音调和谐。;三要词性相对,位置相同;四要内容相关,上下衔接。前两者指外在形式上,后两者指内容上。回答本题也要从形式和内容上来加以点评。同时,本对联也有自己的独特之处,即语言相对浅易,“后主遗风”则言简意赅地运用了南唐后主李昱的典故。就形式上来说本对联的上联写的是李清照故居所在的地理位置和环境,下联则通过李清照作品集和南唐李后主的典故表明了李清照的创作成就及诗词特色。当然对仗工整、声韵和谐是本对联的基本的特点。

17.(示例)

轻轻擦拭童年的记忆,

蓝天中的风筝渐渐地清晰。

七彩的风筝将春风摇醉,

自由的心绪随风筝高高低低。

轻轻擦拭童年的记忆,

夏日的荷塘渐渐地清晰。

那亭亭的荷花被微风抚动,

荷叶上,

传来青蛙阵阵的吟唱。

【详解】本题考查考生续写式仿写诗句能力。仿写有嵌入式仿写、续写式仿写、命题式仿写和开放式仿写几种形式,仿写题的关键是明确题干的要求和对例句的分析,例句如是单句主要分析句子结构,如是复句主要分析分句之间的关系,要做到句式和例句一致。仿写题大多数都要考修辞,因此对修辞手法的运用一定不要忽略。

此题是续写式仿写,仿写的是诗句,重在意象的选取和对意象的表述,前后意象保持连贯。例句中,开头是“轻轻擦拭童年的记忆”,然后选取“树梢上的月亮……”“那模糊的树影……”,最后写心情。示例:轻轻擦拭童年的记忆,/蓝天中的风筝……/七彩的风筝……/自由的心绪随风筝高高低低。再如:轻轻擦拭童年的记忆,/夏日的荷塘……/那亭亭的荷花……/荷叶上,/传来青蛙阵阵的吟唱

1.下列有关郭沫若的文学常识不正确的一项是( )

A.郭沫若,原名开贞,号尚武。他是“创造社”的主要成员,作品具有强烈的现实主义风格。

B.“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”是郭沫若对蒲松龄及其作品的高度评价。

C.郭沫若代表作诗集《女神》摆脱了中国传统诗歌的束缚,充分反映了“五四”时代精神,在中国文学史上开拓了新一代诗风。

D.郭沫若是我国现代著名的作家、文学家、诗人、剧作家、考古学家、思想家、古文字学家和著名的革命活动家。

辨词义

壮丽·绚丽

(1)东方地平线上,一轮红日喷薄而出,金灿灿的光辉,照耀着祖国的 山河。

(2)这幅反映热气腾腾的社会主义工业生产的油画,色彩十分 。

毁坏·破坏

(1)我们不但善于 一个旧世界,还将善于建设一个新世界。

(2)一场台风过去,小村庄被 得片瓦无存。

现代诗歌阅读

立在地球边上放号

郭沫若

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的情景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

有人说《立在地球边上放号》是“应景即兴诗”,你同意吗?请谈

谈你的理解。

4.郭沫若《女神》中丰富奇特的想象堪称当时诗坛一绝。请简析《立在地球边上放号》中想象的运用。

语言运用

郭沫若的诗集《女神》是中国新诗的代表性作品,它以崭新的内容和形式,表达了“五四”时期狂飙突进的时代精神。【甲】“立在地球边上放号”是《女神》中富有代表性的一首诗,写于1919年间。其时郭沫若受革命的冲击,决然从日本渡海回国。【乙】诗人设想站在地球“边上”全方位俯瞰地球,放声呼唤纵情高歌,想象着那怒涌的白云、美丽的北冰洋和狂暴的太平洋。诗人借此意在赞美摧毁旧世界、创造新生活的雄强之力,体现了“五四”所焕发的自由宏阔、雄奇奔放的气概。【丙】阅读他的诗集时,必须要注意联系“五四”特定的时代氛围,理解这首诗的内含与形式特征。

5.文段中的加点词语,运用不正确的一项是( )

A.狂飙突进 B.俯瞰 C.必须 D.内含

6.文段中画线的甲、乙、丙句,标点有误的一项是( )

A.甲 B.乙 C.丙

阅读下面的文字,完成下面小题。

郭沫若对祖国有着复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,它就像一把利剑,唤醒沉睡着的中国,它期望像天狗一样咆哮,以唤醒沉睡国人;它期望像天狗一样疯狂!诗人的疯狂是近代五四新青年的疯狂,正是这种疯狂的天狗精神,激励着一代又一代中国青年 ,接续奋斗,使衰败的中国 。

和平年代读郭沫若先生的作品,虽然祖国目前不再陈旧腐朽“梧桐褪去了枯槁,醴泉不会再消歇”!世界不会再沦陷为“胧血污秽着的屠潮”“群鬼叫号的坟墓”“群魔跳梁的地狱”“悲哀充塞的囚牢”。整个世界都获得了永生,一切都变得新鲜、净朗、华美、芬芳,一切都变得生动、自由、雄浑、悠远……

读着《天狗》,我 这股精神力量,背负为祖国崛起而奋斗的使命,向那一切新鲜、净朗、华美、芬芳,那一切生动、自由、雄浑、悠远而奔赴。在这神圣而不可侵犯的奔赴当中,( ),我在自己的生命力的 中感到狂喜和惊异。

7.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.前赴后继 脱胎换骨 带着 流淌

B.前仆后继 脱胎换骨 携着 流淌

C.前赴后继 浴火重生 携着 流泻

D.前仆后继 浴火重生 带着 流泻

8.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.郭沫若对祖国复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,这部作品就像一把利剑,刺醒沉睡着的中国

B.郭沫若对祖国有着复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,它就像一把利剑,唤醒了沉睡着的中国

C.郭沫若对祖国复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,它就像一把利剑,叫醒沉睡着的中国

D.郭沫若对祖国有着复杂而又澎湃的情感,完美地融于了《天狗》这部作品中,这部作品就像一把利剑,刺醒沉睡着的中国

9.依次填入文中括号的句子,恰当的一项是( )

A.我的生命充满饥渴,也感到生命力的不断涌动

B.我的生命充满饥渴,因此感到生命力的不断涌动

C.我感到生命力的不断涌动,生命充满饥渴

D.我充满生命的饥渴,同时又感到生命力的不断涌动

阅读下面的文字,完成题目。

诗歌是文学女神桂冠上的璀璨的明珠。现代诗歌是指“五四运动”至中华人民共和国成立以来的诗歌。它诞生于“五四”新文化运动,( ),以打破旧体诗格律形式束缚为主要标志的新体诗。“现代诗”名称是1953年纪弦创立“现代诗社”时提出确立并开始使用。

代表新诗创始期最高成就的是创造社的主将、浪漫主义诗人郭沫若。“五四”时期各种社会矛盾日益加深,面对__________的现实,在__________中因不满现状而陷入苦闷的广大青年,迫切寻找激情喷发的方式表达个性解放的要求。他们在理想的憧憬中揭露封建黑暗,作为旧秩序的叛逆者而忠于自己的热情和理想的一代人,很自然地从思想上接受浪漫主义,并用以作为艺术原则,指导自己的创作。这就是以郭沫若为代表的一批创造社诗人崇奉浪漫主义的动因。针对当时诗坛__________的现状,他们冲破世俗的束缚,创作出大量__________的诗作,令沉闷许久的诗苑清风骤起,形成独有的浪漫主义诗风。

10.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.它是适应时代的要求,以接近群众的白话语言反映现实生活,表现科学民主的革命思想

B.它以接近群众的白话语言反映现实生活,表现科学民主的革命思想,是适应时代的要求

C.它表现科学民主的革命思想,以接近群众的白话语言反映现实生活,是适应时代的要求

D.它是适应时代的要求,表现科学民主的革命思想,以接近群众的白话语言反映现实生活

11.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.1953年纪弦创立“现代诗社”时提出确立“现代诗”名称开始使用。

B.“现代诗”名称是1953年纪弦创立“现代诗社”时提出确立的。

C.1953年纪弦创立“现代诗社”时确立提出“现代诗”名称。

D.“现代诗”名称是1953年纪弦创立“现代诗社”时确立提出的。

12.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.风雨交加 峥嵘岁月 抱残守缺 惊世骇俗

B.风雨如晦 蹉跎岁月 墨守成规 愤世嫉俗

C.风雨交加 蹉跎岁月 抱残守缺 愤世嫉俗

D.风雨如晦 峥嵘岁月 墨守成规 惊世骇俗

阅读下面的文字,完成下面小题。

【甲】“你可知Macau不是我真姓”,当心底不自觉地吟唱起这首歌的时候,【乙】我正站在澳门艺术博物馆中一幅题为“绝响”的美术作品前。【丙】这是一幅用麻布、麻绳、宣纸、墨等混合材料创作而成的作品。数条沾着大片墨汁的白色不规则残破麻布,被捆缚在宣纸包裹着的圆形板上。粗旧的麻绳,制止着被缚麻布的反抗张力。绷紧的麻布有着无比的愤怒,但它已无法挣扎, ① ,便会撕毁自身,让圆形木板失去支撑而碎裂。仿佛,它们就是在隐喻澳门伤痕累累却仍在奋争的昨天。【丁】四百年的挣扎,四百年的孤独,四百年的思念!

左下角,简笔水墨勾勒出一只孤独无依的小舟和一个在巨大的木板中同样显得弱小无助的渔人,他们就像海中的浪花和沙滩上的细沙,在深渊的最低处随波逐流。但即使是一粒沙,他们也有自己的母亲!只是在滔滔的洪浪之中,在强大的外力面前,他们能做的, ② 。

13.文中画横线句子的标点使用有误的一项是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

14.文中画波浪线的句子可改写成“左下角,一只孤独无依的小舟和一个弱小无助的渔人”,从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

15.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①

②

16.阅读下面的材料,点评材料中的对联。

1959年8月,郭沫若来到济南,适值趵突泉公园内的李清照纪念堂复修扩建,管理部门请郭沫若题联,郭沫若欣然同意,不久即题联一副:

大明湖畔 趵突泉边 故居在垂杨深处

漱玉集中 金石录里 文采有后主遗风

17.下面是诗歌《童年的记忆》的前两节,请根据诗歌的意境和句式特点,选择恰当的意象,续写后两节。

童年的记忆

轻轻擦拭童年的记忆,

树梢上的月亮渐渐地清晰。

那模糊的树影被月光摇动,

墙根下,

传来小虫轻轻的梦呓。

轻轻擦拭童年的记忆,

云片里的星星渐渐地清晰。

小星星睁大亮晶晶的眼睛,

和我一起寻找妈妈故事里的稀奇。

参考答案:

1.A

【详解】本题考查学生理解文化常识的能力。

A.“作品具有强烈的现实主义风格”错,应该是“浪漫主义”。

故选A。

2. (1)壮丽 (2)绚丽 (1)破坏 (2)毁坏

【详解】本题考查的是近义词语的意义辨析能力,解答此类试题首先明确近义成语的区别,然后分析句意找到所给的句子中的重点词语,看哪个成语和它吻合。

壮丽 绚丽:两者都是形容词,都有美丽好看的意思。“壮丽”侧重在雄壮,多形容富于气势的美;“绚丽”侧重在灿烂,多形容富于光彩的美。“壮丽”可用于山河、建筑、诗文、事业等;“绚丽”多用于景物、服装、人生等。“壮丽”常与“雄伟”“辉煌”“巍峨”等词连用;“绚丽”常与“多彩”“缤纷”“夺目”等词连用。

毁坏 破坏:两者都是动词,都有弄坏的意思。“破坏”一般是主观上有意识的行为;“毁坏”不一定是有意识的,还有可能是由客观原因造成的。“毁坏”指毁灭性地弄坏;“破坏”一般指比较严重的弄坏。“破坏”可用于具体或抽象的事物,适用范围很大;“毁坏”多用于具体的事物,适用范围较小。

【点睛】解答词语题,第一、逐字解释词语,把握大意;第二、注意词语潜在的感彩和语体色彩;第三、要注意词语使用范围,搭配的对象;第四、弄清所用词语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息;第五、从修饰与被修饰关系上分析,看修饰成分跟中心词之间是否存在前后语义矛盾或者前后语义重复的现象。

同意。本诗从北冰洋的情景、太平洋的伟力抒写开去,唱出了不断毁坏和创造的力的赞歌。一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟和壮丽的景色。诗中的自然形象具有异乎寻常的规模、面积、体积、威力,它们引起读者惊异、赞叹,一种狂暴的激情荡涤心胸从而使人由这种自然形象产生对社会生活的某种关于崇高和伟大的联想;另一方面,更重要的是,经过诗人以自己的全部生命和人格进行艺术创造,自然形象便浸染着、渗透着诗人的主观感受,自然现象与诗人主体血肉交融,成了有生命、有感情的活的存在。这种在特定环境中强烈、丰富的典型感受便象征着一定的社会内容,从而达到对社会现实和时代精神的鲜明反映,表现出一种正面的崇高,一种富于乐观进取精神的壮美。

4.诗人把自己想象为一个站在地球边上,目光笼罩广阔天地,并发出了激情呼唤的巨人。诗中紧扣“立在地球边上”这一立足点,把地球北极的北冰洋和居于地球腹地的太平洋联结起来,把北冰洋晴空中怒涌的白云和太平洋的万顷波涛组结起来显示出自然的宏伟、壮观和伟力。接下来,诗人从具体的景象一下子想开去,想到地球、日月星辰,想到千秋万代的无穷未来,想到大宇宙的无边无际、无始无终,抒发的是诗人对创造力、对改天换地时代精神的赞美。

【分析】3.本题考查学生赏析诗歌的艺术手法的能力。

这首诗气魄宏大,境界开阔,然而却是即景生情,缘物抒怀的即兴诗,即被歌德称之为“趁时机”“来自现实生活”的“应景即兴诗”。它从眼前北冰洋的情景、太平洋的伟力抒写开去,唱出了不断毁坏和创造的力的赞歌。一方面:本诗通过“白云”“北冰洋”“太平洋”“滚滚的洪涛”等自然景观的描写,展示了大自然雄伟和壮丽的景色;这些景观给人的主要感受和印象是:宏伟、强力、壮丽、炽热。诗中雄奇的形象和澎湃的激情使人惊赞、仰慕,唤起人们对自身力量的自觉意识和对生活的巨大热情,激起人们以全部生命的力去努力创造,去追求光明,去获取力的艺术,力的美。这是崇高与壮美的统一,作者唱出的是一曲表现崇高美的激情洋溢的赞歌。所以,从另一方面说,这首诗是自然现象与诗人主体血肉交融的,有生命、有感情的活的存在,是诗人以自己的全部生命和人格进行艺术创造。

4.本题考查学生赏析诗歌艺术手法的能力。

具体考查表现手法中“想象”及其作用。《立在地球边上放号》中诗人紧扣“立在地球边上”这一立足点,把“地球北极的北冰洋”和“居于地球腹地的太平洋”联结起来,把“北冰洋晴空中怒涌的白云”和“太平洋的万顷波涛”组结起来,诗人“吹响”一声声响彻寰宇的号角,“欢呼”怒涌的白云、壮丽的北冰洋的情景,“欢呼”要把地球推倒的太平洋,“欢呼”来自空间各个方向的滚滚洪涛,一方面显示出自然的宏伟、壮观和伟力,另一方面表现诗人对创造力、对改天换地时代精神的赞美。诗人一开始把自己想象成一个“站在地球边上,目光笼罩广阔天地,并发出了激情呼唤的巨人。”后文又从具体的景象一下子想开去,想到地球、日月星辰,想到千秋万代的无穷未来,想到大宇宙的无边无际、无始无终。全诗通过“想象”表达了诗人对创造力、对改天换地时代精神的赞美之情。

5.D 6.A

【分析】5.本题考查学生正确运用词语的能力。

狂飙突进:指突飞猛进,形容发展进步飞快,变化巨大 。此处用来形容“五四”时期的时代精神,正确。

俯瞰:指俯视,从高处往下看。也指在较高的高度上俯视下方。这里指从高处看地球,正确。

必须:①表示事理上和情理上的必要;一定要。②加强命令语气。这里指事理上的必要,正确。

内含:①内心所具有的;内部包含的。②内容。此处与“理解这首诗”不能搭配。

内涵:①一个概念所反映的客观事物的本质属性。②内在的涵养。原文是“理解这首诗的内涵”,即内在意义,本质属性。,所以改为“内涵”。

故选D。

6.本题考查学生正确运用标点符号的能力。

A.甲处的“立在地球边上放号”是诗歌的标题,此处指的是这首诗,所以应该用书名号,而不是用表强调的引号。

故选A。

7.C 8.A 9.D

【解析】7.本题考查词语的辨析和正确运用的能力。

第一空,前赴后继:前面的人上去,后面的人就跟上去。形容奋勇向前,连续不断。前仆后继:前面的人倒下了,后面的人继续跟上去。形容斗争的英勇壮烈。结合“一代又一代”“接续奋斗”可知,此处应选用“前赴后继”。

第二空,脱胎换骨:指修道者得道以后,就转凡胎为圣胎,换凡骨为仙骨。现比喻彻底改变立场观点。浴火重生:经历烈火的煎熬和痛苦的考验,获得重生,并在重生中达到升华。语境说的是使衰败的中国获得重生,此处应选用“浴火重生”。

第三空,“携着”有“带着”的意思,但“携着”书面语和感彩更浓。所以应选用“携着”。

第四空,流淌:意思是液体流动。流泻:(液体、光线等)迅速地流出、射出、跑过。“生命力”较为抽象,此处应填写“流泻”。

故选C。

8.本题考查病句的辨析和修改。

原句存在三处语病:一是偷换主语,“完美地融于了《天狗》这部作品中”的主语应是“情感”,排除B、D项;二是主语不一致,“它就像一把利剑”中的“它”指代的应是“这部作品”,排除C项。三是用词不当,“唤醒”与“利剑”的特点不符合。C项中的“它就像一把利剑,叫醒沉睡着的中国”中搭配不当,应把“叫醒”改为“刺醒”。这样就排除C项。

故选A。

9.本题考查情境补写能力。

本题,前一句“在这神圣而不可侵犯的奔赴当中”,后一句“我在自己的生命力的……”,中间的内容显然要涉及“生命力”,要谈对生命力的感受。按照一般思路,应该先“充满饥渴”,再“感到生命力的涌动”,这样排除C项。同时,应该是“充满生命的饥渴”,而不是“生命充满饥渴”,排除A、B项。

故选D。

【点睛】语病主要分为两大类:结构性语病和语义性语病。对于结构性病句,考生应多从语法角度分析,先压缩,再看搭配。要认真细致审读每个选项,重点注意分析并列短语作句子成分与其他成分的搭配,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其当否。对于句式杂糅的句子,先凭语感判定其不协调,再分别造成句子,再放回原文中,验证其当否。对于语序不当的句子,先也要凭语感检测,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。对因不明词义而造成前后矛盾的语句,应尽力推敲出这个关键词语的含义,推敲方法是拆字组词。

10.A 11.B 12.B

【解析】10.本题考查语言表达连贯、逻辑意脉一致的能力,答题时注意前后文的照应,以及语意的提示。本题命题者在题干所给的文段中挖掉一句话,然后设计四个内容差不多、但句式各异的句子,要求选出“下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是”,选项都有一定干扰性,难度适中。答题时,要先理清句与句之间关系,在根据语境合理推导出所要填写的内容。

本题解答时注意按照一定顺序来论述。仔细阅读括号所在的语段,在逻辑方面,应按照先强调时代性,再到诗歌内容,最后是格律形式的顺序组合(要注意后一句中的提示词语“格律形式”),据此排除BC项;在内容方面,应按由“现实生活”到“科学民主的革命思想”的顺序排列,据此排除CD项。

故选A。

11.本题考查学生病句辨析与修改能力。病句原因很多,主要有搭配不当、成分残缺、语序不当、前后矛盾等。判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。本题,

A项,“创立……名称开始使用”句式杂糅;

CD项,语序不当,“确立提出”语序颠倒,应该为“提出确立”。

故选B。

12.本题考查辨析近义词语(包括成语)的能力。辨析近义词语(包括成语)的关键就是要仔细分辨它们的细微差别。首先阅读语境,把握语境含义,然后抓住相异语素,分析其意义差异,同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。

第一处,风雨如晦:风雨交加,白天如同黑夜一样昏暗。形容局势动荡或社会黑暗。风雨交加:风雨一起袭来。比喻天气恶劣。此处是用来修饰“现实”的,用“风雨如晦”更适合;

第二处,峥嵘岁月:形容不平凡的岁月。蹉跎岁月:把时光白白地耽误过去,指虚度岁月。根据后文“因不满现状而陷入苦闷的广大青年,迫切寻找激情喷发的方式表达个性解放的要求”,选用“蹉跎岁月”更符合语境;

第三处,墨守成规:形容因循守旧,不肯改进。抱残守缺:形容保守不知改进。此处是用来修饰“现状”,在结合后文“冲破世俗的束缚”,选用成语“墨守成规”更符合语境;

第四处,惊世骇俗:因言行异于寻常而使人震惊。愤世嫉俗:对不合理的社会和习俗表示愤恨憎恶。此处是用来修饰“诗作”的,再结合前文“冲破世俗的束缚”,选用成语“愤世嫉俗”。

故选B。

【点睛】正确使用成语的能力。此类题要在理解句意的基础上,结合具体语境及词语的意思从三个方面综合考虑分析即成语的基本义、感彩和语境。需要注意色彩不明,断词取义,对象误用,谦敬错位,功能混乱,不合语境,望文生义等错误使用类型。正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:(一)看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调;(二)看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用;(三)看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境;(四)看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴;(五)看成语运用是否因望文生义而误用;(六)看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

13.B 14.①“简笔水墨勾勒”照应美术作品这一说法,点明了画境;②“在巨大的木板中”凸显了渔人的渺小,契合作者在这幅美术作品前的观感。 15. 哪怕再稍稍用一点力气 唯有对母亲绵绵不绝的思念

【解析】13.本题考查正确使用标点符号的能力。

乙处,作品的名字应用书名号,引号使用错误。

故选B。

14.本题考查赏析句子表达效果的能力。

两者语义基本相同,表达效果不同主要是因为原句用词丰富,表达更鲜明、生动。作者描摹的是一幅画,“简笔水墨勾勒”明确地告诉我们画的笔法,与美术作品吻合;“一个在巨大的木板中”是修饰语,这一修饰语中的“巨大”更能衬托出“渔人”的弱小无助。

15.本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。

画面反映的是“麻布”在“麻绳”的束缚下竭尽全力反抗,但还没有挣脱束缚的瞬间。由前文“它已无法挣扎”可知,①处的主语依然为“它”;由后文“便会撕毁自身”“让圆形木板失去支撑而碎裂”可知,这是作者设想的前面的平衡被打破的画面,要打破需要“麻布”再用力;为了表现“麻布”的反抗力度之大,这个力必须是极小的,所以①处应填“哪怕再稍稍用一点力气”。②处,填写句子首先要顾及全篇,了解整个文段的主要内容。由第一句“你可知Macau不是我真姓”可知,整个文段表现的是澳门对祖国的卷恋、思念。“小舟”“渔人”喻指澳门,“滔滔的洪浪”阻隔了它的回家路,但割不断的是它对祖国母亲的思念。

16.内容:①勾勒出李清照故居所处的环境特点。②突出了李清照的创作成就及诗词特色。形式:①对仗工整。②声韵和谐。语言:生动浅显。艺术手法:用典。

【详解】本题考查学生语言表达简明、连贯、准确的能力。

对联的撰写要符合以下要求:一要字数相等,断句一致;二要平仄相合,音调和谐。;三要词性相对,位置相同;四要内容相关,上下衔接。前两者指外在形式上,后两者指内容上。回答本题也要从形式和内容上来加以点评。同时,本对联也有自己的独特之处,即语言相对浅易,“后主遗风”则言简意赅地运用了南唐后主李昱的典故。就形式上来说本对联的上联写的是李清照故居所在的地理位置和环境,下联则通过李清照作品集和南唐李后主的典故表明了李清照的创作成就及诗词特色。当然对仗工整、声韵和谐是本对联的基本的特点。

17.(示例)

轻轻擦拭童年的记忆,

蓝天中的风筝渐渐地清晰。

七彩的风筝将春风摇醉,

自由的心绪随风筝高高低低。

轻轻擦拭童年的记忆,

夏日的荷塘渐渐地清晰。

那亭亭的荷花被微风抚动,

荷叶上,

传来青蛙阵阵的吟唱。

【详解】本题考查考生续写式仿写诗句能力。仿写有嵌入式仿写、续写式仿写、命题式仿写和开放式仿写几种形式,仿写题的关键是明确题干的要求和对例句的分析,例句如是单句主要分析句子结构,如是复句主要分析分句之间的关系,要做到句式和例句一致。仿写题大多数都要考修辞,因此对修辞手法的运用一定不要忽略。

此题是续写式仿写,仿写的是诗句,重在意象的选取和对意象的表述,前后意象保持连贯。例句中,开头是“轻轻擦拭童年的记忆”,然后选取“树梢上的月亮……”“那模糊的树影……”,最后写心情。示例:轻轻擦拭童年的记忆,/蓝天中的风筝……/七彩的风筝……/自由的心绪随风筝高高低低。再如:轻轻擦拭童年的记忆,/夏日的荷塘……/那亭亭的荷花……/荷叶上,/传来青蛙阵阵的吟唱

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读