纲要上第2课 从秦国的建立到称霸来看——诸侯纷争与变法运动 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第2课 从秦国的建立到称霸来看——诸侯纷争与变法运动 课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 09:07:57 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

《中外历史纲要》上 第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立和巩固

诸侯纷争与变法运动

——从秦国的建立到称霸来看

《大秦帝国之裂变》

《大秦帝国之纵横》

《大秦帝国之崛起》

第二课

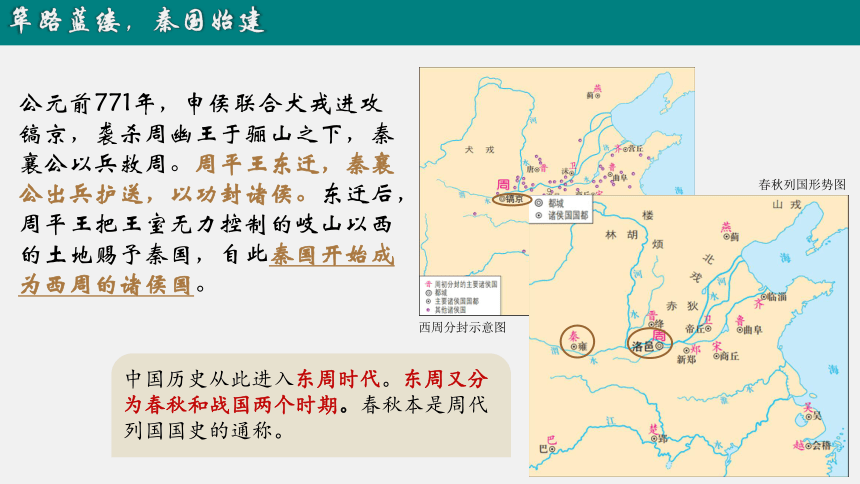

筚路蓝缕,秦国始建

公元前771年,申侯联合犬戎进攻镐京,袭杀周幽王于骊山之下,秦襄公以兵救周。周平王东迁,秦襄公出兵护送,以功封诸侯。东迁后,周平王把王室无力控制的岐山以西的土地赐予秦国,自此秦国开始成为西周的诸侯国。

春秋列国形势图

西周分封示意图

中国历史从此进入东周时代。东周又分为春秋和战国两个时期。春秋本是周代列国国史的通称。

春秋列国形势图

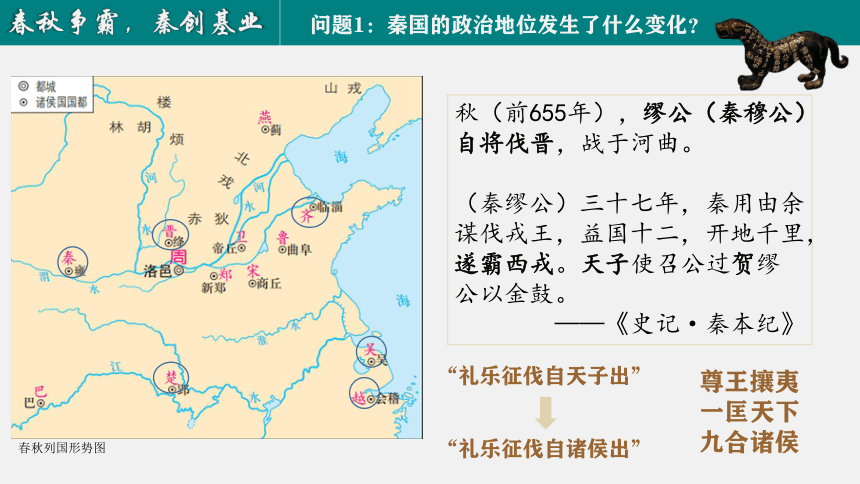

春秋争霸,秦创基业

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

问题1:秦国的政治地位发生了什么变化?

秋(前655年),缪公(秦穆公)自将伐晋,战于河曲。

(秦缪公)三十七年,秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓。

——《史记·秦本纪》

尊王攘夷

一匡天下

九合诸侯

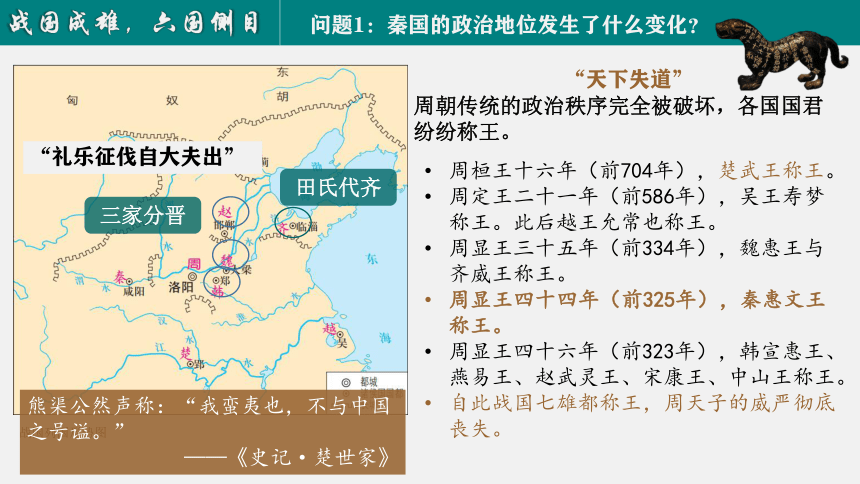

战国成雄,六国侧目

战国形势图

“天下失道”

周朝传统的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王。

周桓王十六年(前704年),楚武王称王。

周定王二十一年(前586年),吴王寿梦称王。此后越王允常也称王。

周显王三十五年(前334年),魏惠王与齐威王称王。

周显王四十四年(前325年),秦惠文王称王。

周显王四十六年(前323年),韩宣惠王、燕易王、赵武灵王、宋康王、中山王称王。

自此战国七雄都称王,周天子的威严彻底丧失。

问题1:秦国的政治地位发生了什么变化?

战国列国形势图

熊渠公然声称:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”

——《史记·楚世家》

三家分晋

田氏代齐

“礼乐征伐自大夫出”

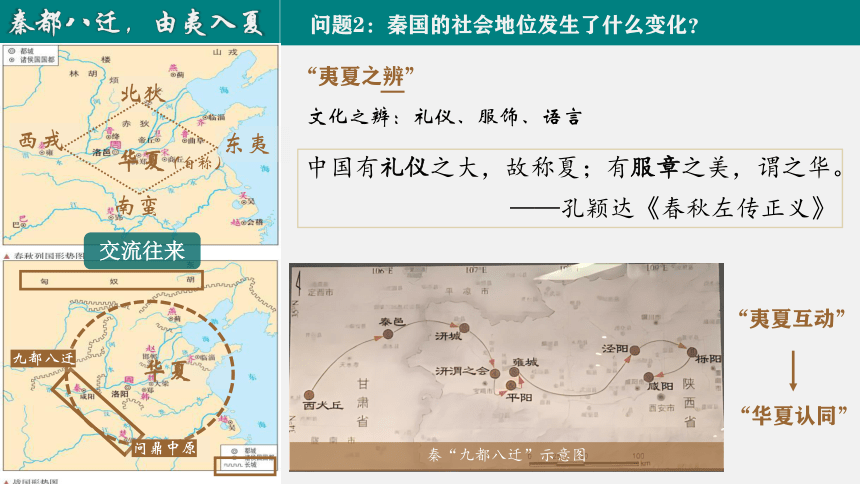

秦都八迁,由夷入夏

“夷夏之辨”

问题2:秦国的社会地位发生了什么变化?

华夏(自称)

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——孔颖达《春秋左传正义》

文化之辨:礼仪、服饰、语言

“夷夏互动”

交流往来

“华夏认同”

秦“九都八迁”示意图

问鼎中原

九都八迁

霸业初成,窥伺周室

秦武王三年(前308年),秦武王对丞相甘茂曰:“寡人欲容车通三川,窥周室,死不恨矣。”

——《史记·秦本纪》

秦国为何敢有“虎狼之心” ,窥伺周室?

春秋战国社会经济有了长足发展,阶级关系发生变化,导致上层建筑变革

唯物史观

周王室在公元前256年被秦国吞并。

经济实力

军事实力

上下一心

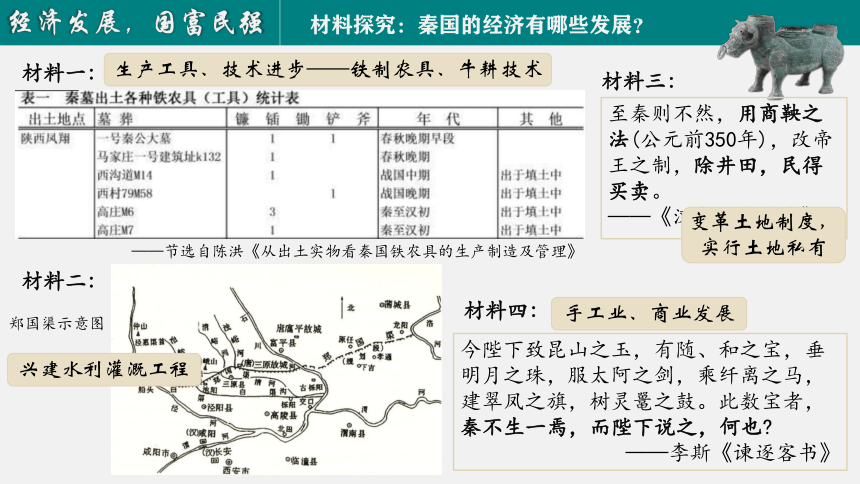

经济发展,国富民强

材料探究:秦国的经济有哪些发展?

材料一:

——节选自陈洪《从出土实物看秦国铁农具的生产制造及管理》

材料二:

郑国渠示意图

至秦则不然,用商鞅之法(公元前350年),改帝王之制,除井田,民得买卖。

——《汉书·食货志》

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也

——李斯《谏逐客书》

材料三:

材料四:

生产工具、技术进步——铁制农具、牛耕技术

兴建水利灌溉工程

变革土地制度,实行土地私有

手工业、商业发展

春秋战国时期的经济之变

商贾

货币

城市

商业

农业

手工业

生

产

力

经济大发展的表现

个体生产是封建农业的标志,而个体生产发展的速度,首先取决于铁制农具供应的程度。冶铁手工业的发展,铁农具的使用,给封建农业生产的发展提供了物质前提。

▲ 流行于春秋战国时期的各国货币

苏秦描绘了战国时期齐国都城临菑的经济繁荣景象:

临菑甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临菑之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

春秋战国时期的经济之变

试分析,经济之变有哪些重要影响?

铁犁牛耕

生产力提高

公田抛废、私田开辟

生产力

土地制度

井田制逐渐瓦解、土地私有制逐渐确立

阶级关系

新兴地主、农民两大阶级

政治

各国纷纷开展变法,推动(适应)社会转型

生产力

决定生产关系

经济基础

决定上层建筑

变法图强,称雄七国

变法运动

背景:

战国时期兼并战争日益剧烈,为了富国强兵,各国纷纷开展整治、经济、军事、社会制度改革。

影响:

变法运动成为战国时 期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

齐威王

邹忌改革

燕昭王

乐毅改革

魏文王

李悝变法

楚悼王

吴起变法

秦孝公

商鞅变法

商鞅变法

内容 作用

政治

经济

社会

重农抑商,奖励耕织;

“废井田,开阡陌”,授田于百姓;

奖励军功,剥夺和限制贵族特权;

行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;

强制大家庭拆散为个体小家庭;

特点:持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底

变法图强,称雄七国

阅读教材12页,总结商鞅变法的内容与作用

加强对地方控制、稳定社会秩序。

确立土地私有制,调动积极性,顺应小农经济发展,增加税赋收入。

打击贵族特权、提高军队战斗力

利于增加人口和赋税。

实行官僚政治,加强中央集权

商鞅变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

变法图强,称雄七国

商鞅变法

商鞅由卫入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不必法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多。

——《史记·商君列传》

社会是向前发展的,社会的需要随着时代而变化,因而现行的政治制度也要适应时代的需要而改革

思想文化是社会政治和经济发展的反映;

思想文化的发展会对政治和经济产生一定的影响。

社会思想剧烈变动,“百家争鸣”

如何认识商鞅变法思想?

天下纷扰,百家争鸣

百家争鸣的背景

诸子学说的出现是当时社会变迁过程中多种因素综合作用的结果。

结合所学,分析诸子学说出现的原因

井田制崩溃,封建经济迅速发展,促使阶级关系出现新变化;

从学在官府到学在民间,私学兴起。

①经济:

④政治:

周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解,各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。

②阶级:

士阶层崛起,并受到诸侯重用;

③文化:

天下纷扰,百家争鸣

根据课本与所学,说一说诸子思想主要内容

代表 时期 主张

孔子 (创始人) 春秋

孟子 战国

荀子 战国

核心观念:①仁,关爱他人

政治主张:②为政以德(民本);

③恢复周礼

教育贡献:④有教无类、整理六经

人性善、仁政(民本)

人性恶、隆礼重法

孔子(前551—前479 ):名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,著名思想家、政治家和教育家,儒家学派创始人。

儒家

天下纷扰,百家争鸣

根据课本与所学,说一说诸子思想主要内容

代表 时期 主张

老子 (创始人) 春秋

庄子 战国

世界观:①天地万物的本原是“道”

哲学观:②天人合一,顺其自然(朴素

唯物论)

③事物存在着相互依存、相互

转化、对立统一的矛盾

(朴素辩证法)

政治观:④无为而治、小国寡民

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

——《老子》

“至治之极,邻国相望,鸡犬之声相闻,民各甘其食,美其服,安其俗,乐其业,至老死不相往来。”

——司马迁《史记·货殖列传序》

崇尚逍遥自由

道家

天下纷扰,百家争鸣

根据课本与所学,说一说诸子思想主要内容

学派 代表 主张

阴阳家

墨家

法家

邹衍

墨子

韩非子

认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论。

提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,提出“尚贤”的政治主张,代表下层平民利益。

以法治国,控制臣民,体现了中央集权的政治思想。

提倡变法革新,代表新兴地主阶层利益。

《吕氏春秋》是战国末年秦国丞相吕不韦组织属下门客们集体编纂的杂家著作,又名《吕览》,当时正是秦国统一六国前夜。书中以道为主,融合儒、墨、法、兵众家长处,形成了包括政治、经济、哲学、道德、军事各方面的理论体系。吕不韦的目的在于综合百家之长,总结历史经验教训,为以后的秦国统治提供长久的治国方略。

天下纷扰,百家争鸣

一般来看,人类的发展经过了这样一个阶段,在这个阶段,世界上同时出现了许多伟大的思想家。有一个德国哲学家,叫雅斯贝斯,提供了一个广为流传的说法。他把那个人类思想群星闪耀的时代称为“轴心时代”。他是这么说的:在公元前800年到公元前200年的世界范围内,出现了世界文明史上最令人瞩目的现象,即中国、印度和西方的希腊、罗马由文化的原始阶段跃升至高级阶段,实现了超越性的突破,人类的文化精神开始达到自觉,人类开始思考人自身、人与社会、人与世界之间的复杂关系,这一时期形成了各具特色的价值体系和文明体系,从而成就了世界历史的轴心时代,构建了人类历史进行自我理解的普遍框架。具体来说,在中国,所有的思想流派,包括孔子、老子、墨子、庄子、列子等诸子百家都出现了。直到现在,人类都是靠轴心时代所产生的思考和所创造的一切而存在。 ——《中国通史大师课》

百家争鸣是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动,是中国学术文化思想发展史上的重要里程碑阶段,它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

“百家争鸣”的重要意义

秦国为何能从一个西陲小国强盛起来,包举宇内,一统诸国?

纲要上 第二课 诸侯纷争与变法运动

顺应时代,发展经济

推行变法,君主、中央集权

奖励耕战,打造虎狼之师

融入华夏,心理认同

抑儒用法,统一思想

经济基础(生产力、生产关系)决定上层建筑(政治、思想文化)

上层建筑反作用于经济基础。

唯物史观

……

秦国处于一个怎样的时代?

政治大变革

经济大发展

思想大活跃

民族大交融

社会大动荡

《中外历史纲要》上 第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立和巩固

诸侯纷争与变法运动

——从秦国的建立到称霸来看

《大秦帝国之裂变》

《大秦帝国之纵横》

《大秦帝国之崛起》

第二课

筚路蓝缕,秦国始建

公元前771年,申侯联合犬戎进攻镐京,袭杀周幽王于骊山之下,秦襄公以兵救周。周平王东迁,秦襄公出兵护送,以功封诸侯。东迁后,周平王把王室无力控制的岐山以西的土地赐予秦国,自此秦国开始成为西周的诸侯国。

春秋列国形势图

西周分封示意图

中国历史从此进入东周时代。东周又分为春秋和战国两个时期。春秋本是周代列国国史的通称。

春秋列国形势图

春秋争霸,秦创基业

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

问题1:秦国的政治地位发生了什么变化?

秋(前655年),缪公(秦穆公)自将伐晋,战于河曲。

(秦缪公)三十七年,秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓。

——《史记·秦本纪》

尊王攘夷

一匡天下

九合诸侯

战国成雄,六国侧目

战国形势图

“天下失道”

周朝传统的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王。

周桓王十六年(前704年),楚武王称王。

周定王二十一年(前586年),吴王寿梦称王。此后越王允常也称王。

周显王三十五年(前334年),魏惠王与齐威王称王。

周显王四十四年(前325年),秦惠文王称王。

周显王四十六年(前323年),韩宣惠王、燕易王、赵武灵王、宋康王、中山王称王。

自此战国七雄都称王,周天子的威严彻底丧失。

问题1:秦国的政治地位发生了什么变化?

战国列国形势图

熊渠公然声称:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”

——《史记·楚世家》

三家分晋

田氏代齐

“礼乐征伐自大夫出”

秦都八迁,由夷入夏

“夷夏之辨”

问题2:秦国的社会地位发生了什么变化?

华夏(自称)

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——孔颖达《春秋左传正义》

文化之辨:礼仪、服饰、语言

“夷夏互动”

交流往来

“华夏认同”

秦“九都八迁”示意图

问鼎中原

九都八迁

霸业初成,窥伺周室

秦武王三年(前308年),秦武王对丞相甘茂曰:“寡人欲容车通三川,窥周室,死不恨矣。”

——《史记·秦本纪》

秦国为何敢有“虎狼之心” ,窥伺周室?

春秋战国社会经济有了长足发展,阶级关系发生变化,导致上层建筑变革

唯物史观

周王室在公元前256年被秦国吞并。

经济实力

军事实力

上下一心

经济发展,国富民强

材料探究:秦国的经济有哪些发展?

材料一:

——节选自陈洪《从出土实物看秦国铁农具的生产制造及管理》

材料二:

郑国渠示意图

至秦则不然,用商鞅之法(公元前350年),改帝王之制,除井田,民得买卖。

——《汉书·食货志》

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也

——李斯《谏逐客书》

材料三:

材料四:

生产工具、技术进步——铁制农具、牛耕技术

兴建水利灌溉工程

变革土地制度,实行土地私有

手工业、商业发展

春秋战国时期的经济之变

商贾

货币

城市

商业

农业

手工业

生

产

力

经济大发展的表现

个体生产是封建农业的标志,而个体生产发展的速度,首先取决于铁制农具供应的程度。冶铁手工业的发展,铁农具的使用,给封建农业生产的发展提供了物质前提。

▲ 流行于春秋战国时期的各国货币

苏秦描绘了战国时期齐国都城临菑的经济繁荣景象:

临菑甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临菑之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

春秋战国时期的经济之变

试分析,经济之变有哪些重要影响?

铁犁牛耕

生产力提高

公田抛废、私田开辟

生产力

土地制度

井田制逐渐瓦解、土地私有制逐渐确立

阶级关系

新兴地主、农民两大阶级

政治

各国纷纷开展变法,推动(适应)社会转型

生产力

决定生产关系

经济基础

决定上层建筑

变法图强,称雄七国

变法运动

背景:

战国时期兼并战争日益剧烈,为了富国强兵,各国纷纷开展整治、经济、军事、社会制度改革。

影响:

变法运动成为战国时 期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

齐威王

邹忌改革

燕昭王

乐毅改革

魏文王

李悝变法

楚悼王

吴起变法

秦孝公

商鞅变法

商鞅变法

内容 作用

政治

经济

社会

重农抑商,奖励耕织;

“废井田,开阡陌”,授田于百姓;

奖励军功,剥夺和限制贵族特权;

行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;

强制大家庭拆散为个体小家庭;

特点:持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底

变法图强,称雄七国

阅读教材12页,总结商鞅变法的内容与作用

加强对地方控制、稳定社会秩序。

确立土地私有制,调动积极性,顺应小农经济发展,增加税赋收入。

打击贵族特权、提高军队战斗力

利于增加人口和赋税。

实行官僚政治,加强中央集权

商鞅变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

变法图强,称雄七国

商鞅变法

商鞅由卫入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不必法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多。

——《史记·商君列传》

社会是向前发展的,社会的需要随着时代而变化,因而现行的政治制度也要适应时代的需要而改革

思想文化是社会政治和经济发展的反映;

思想文化的发展会对政治和经济产生一定的影响。

社会思想剧烈变动,“百家争鸣”

如何认识商鞅变法思想?

天下纷扰,百家争鸣

百家争鸣的背景

诸子学说的出现是当时社会变迁过程中多种因素综合作用的结果。

结合所学,分析诸子学说出现的原因

井田制崩溃,封建经济迅速发展,促使阶级关系出现新变化;

从学在官府到学在民间,私学兴起。

①经济:

④政治:

周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解,各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。

②阶级:

士阶层崛起,并受到诸侯重用;

③文化:

天下纷扰,百家争鸣

根据课本与所学,说一说诸子思想主要内容

代表 时期 主张

孔子 (创始人) 春秋

孟子 战国

荀子 战国

核心观念:①仁,关爱他人

政治主张:②为政以德(民本);

③恢复周礼

教育贡献:④有教无类、整理六经

人性善、仁政(民本)

人性恶、隆礼重法

孔子(前551—前479 ):名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,著名思想家、政治家和教育家,儒家学派创始人。

儒家

天下纷扰,百家争鸣

根据课本与所学,说一说诸子思想主要内容

代表 时期 主张

老子 (创始人) 春秋

庄子 战国

世界观:①天地万物的本原是“道”

哲学观:②天人合一,顺其自然(朴素

唯物论)

③事物存在着相互依存、相互

转化、对立统一的矛盾

(朴素辩证法)

政治观:④无为而治、小国寡民

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

——《老子》

“至治之极,邻国相望,鸡犬之声相闻,民各甘其食,美其服,安其俗,乐其业,至老死不相往来。”

——司马迁《史记·货殖列传序》

崇尚逍遥自由

道家

天下纷扰,百家争鸣

根据课本与所学,说一说诸子思想主要内容

学派 代表 主张

阴阳家

墨家

法家

邹衍

墨子

韩非子

认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论。

提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,提出“尚贤”的政治主张,代表下层平民利益。

以法治国,控制臣民,体现了中央集权的政治思想。

提倡变法革新,代表新兴地主阶层利益。

《吕氏春秋》是战国末年秦国丞相吕不韦组织属下门客们集体编纂的杂家著作,又名《吕览》,当时正是秦国统一六国前夜。书中以道为主,融合儒、墨、法、兵众家长处,形成了包括政治、经济、哲学、道德、军事各方面的理论体系。吕不韦的目的在于综合百家之长,总结历史经验教训,为以后的秦国统治提供长久的治国方略。

天下纷扰,百家争鸣

一般来看,人类的发展经过了这样一个阶段,在这个阶段,世界上同时出现了许多伟大的思想家。有一个德国哲学家,叫雅斯贝斯,提供了一个广为流传的说法。他把那个人类思想群星闪耀的时代称为“轴心时代”。他是这么说的:在公元前800年到公元前200年的世界范围内,出现了世界文明史上最令人瞩目的现象,即中国、印度和西方的希腊、罗马由文化的原始阶段跃升至高级阶段,实现了超越性的突破,人类的文化精神开始达到自觉,人类开始思考人自身、人与社会、人与世界之间的复杂关系,这一时期形成了各具特色的价值体系和文明体系,从而成就了世界历史的轴心时代,构建了人类历史进行自我理解的普遍框架。具体来说,在中国,所有的思想流派,包括孔子、老子、墨子、庄子、列子等诸子百家都出现了。直到现在,人类都是靠轴心时代所产生的思考和所创造的一切而存在。 ——《中国通史大师课》

百家争鸣是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动,是中国学术文化思想发展史上的重要里程碑阶段,它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

“百家争鸣”的重要意义

秦国为何能从一个西陲小国强盛起来,包举宇内,一统诸国?

纲要上 第二课 诸侯纷争与变法运动

顺应时代,发展经济

推行变法,君主、中央集权

奖励耕战,打造虎狼之师

融入华夏,心理认同

抑儒用法,统一思想

经济基础(生产力、生产关系)决定上层建筑(政治、思想文化)

上层建筑反作用于经济基础。

唯物史观

……

秦国处于一个怎样的时代?

政治大变革

经济大发展

思想大活跃

民族大交融

社会大动荡

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进