纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-31 09:10:09 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

《中外历史纲要》(上)

“唧唧复唧唧,木兰当户织

不闻机杼声,唯闻女叹息......”

——《木兰诗》

新课导入

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

木兰是谁?为何从军?

——动荡的政权

追溯木兰

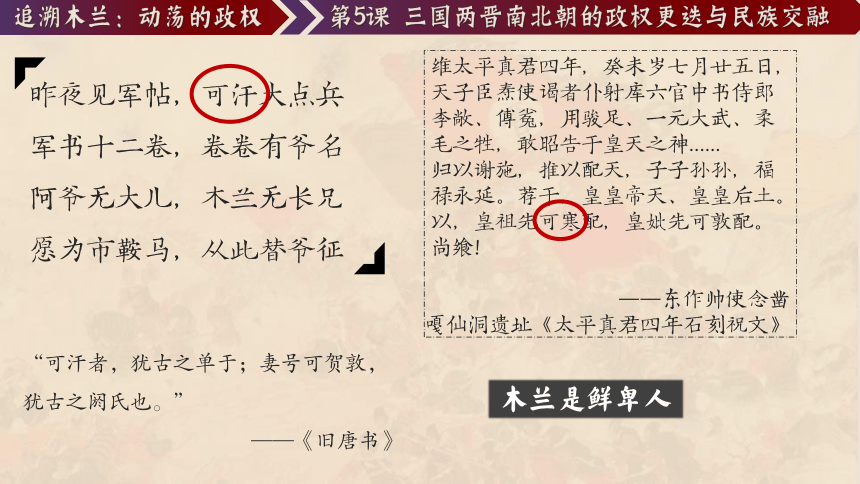

昨夜见军帖,可汗大点兵

军书十二卷,卷卷有爷名

阿爷无大儿,木兰无长兄

愿为市鞍马,从此替爷征

维太平真君四年,癸未岁七月廿五日,天子臣焘使谒者仆射库六官中书侍郎李敞、傅 ,用骏足、一元大武、柔毛之牲,敢昭告于皇天之神......

归以谢施,推以配天,子子孙孙,福禄永延。荐于,皇皇帝天、皇皇后土。以,皇祖先可寒配,皇妣先可敦配。尚飨!

——东作帅使念凿

嘎仙洞遗址《太平真君四年石刻祝文》

木兰是鲜卑人

“可汗者,犹古之单于;妻号可贺敦,犹古之阏氏也。”

——《旧唐书》

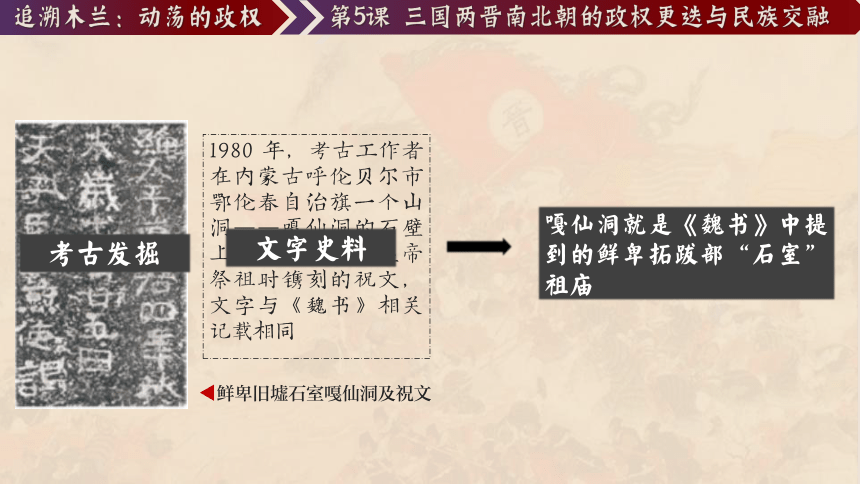

鲜卑旧墟石室嘎仙洞及祝文

1980 年,考古工作者在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗一个山洞——嘎仙洞的石壁上,发现了北魏皇帝祭祖时镌刻的祝文,文字与《魏书》相关记载相同

考古发掘

嘎仙洞就是《魏书》中提到的鲜卑拓跋部“石室”祖庙

文字史料

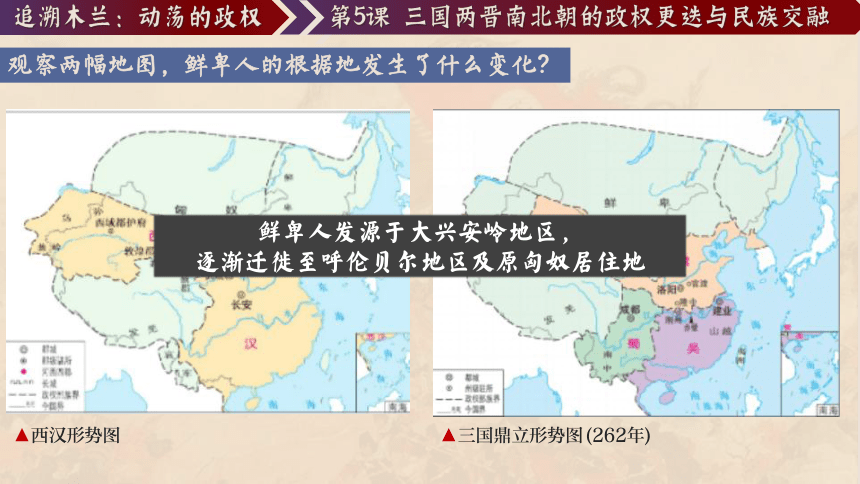

▲西汉形势图

▲三国鼎立形势图(262年)

观察两幅地图,鲜卑人的根据地发生了什么变化?

鲜卑人发源于大兴安岭地区,

逐渐迁徙至呼伦贝尔地区及原匈奴居住地

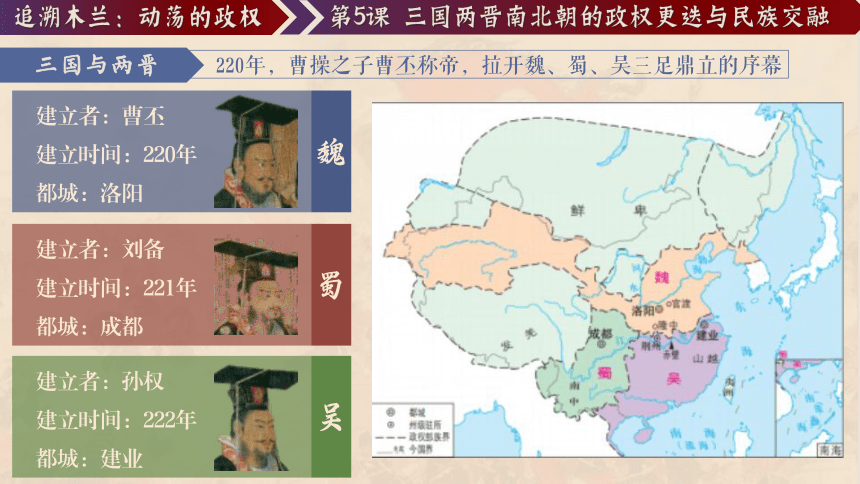

三国与两晋

220年,曹操之子曹丕称帝,拉开魏、蜀、吴三足鼎立的序幕

魏

建立者:曹丕

建立时间:220年

都城:洛阳

蜀

建立者:刘备

建立时间:221年

都城:成都

吴

建立者:孙权

建立时间:222年

都城:建业

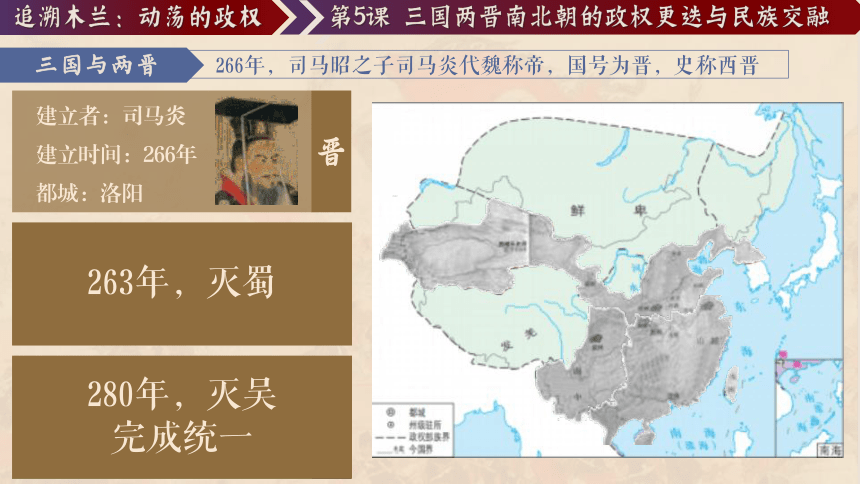

三国与两晋

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号为晋,史称西晋

晋

建立者:司马炎

建立时间:266年

都城:洛阳

蜀

建立者:刘备

建立时间:221年

都城:成都

吴

建立者:孙权

建立时间:222年

都城:建业

263年,灭蜀

280年,灭吴

完成统一

三国与西晋

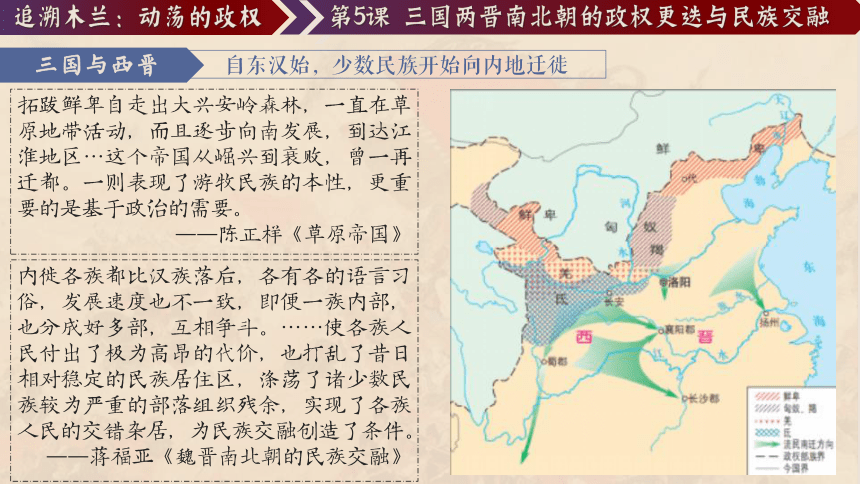

自东汉始,少数民族开始向内地迁徙

内徙各族都比汉族落后,各有各的语言习俗,发展速度也不一致,即便一族内部,也分成好多部,互相争斗。……使各族人民付出了极为高昂的代价,也打乱了昔日相对稳定的民族居住区,涤荡了诸少数民族较为严重的部落组织残余,实现了各族人民的交错杂居,为民族交融创造了条件。

——蒋福亚《魏晋南北朝的民族交融》

拓跋鲜卑自走出大兴安岭森林,一直在草原地带活动,而且逐步向南发展,到达江淮地区…这个帝国从崛兴到衰败,曾一再迁都。一则表现了游牧民族的本性,更重要的是基于政治的需要。

——陈正样《草原帝国》

帝尝在华林园,闻虾蟆声,谓左右曰:“此鸣者为官乎,私乎?”或对曰:“在官地为官,在私地为私。”及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”其蒙蔽皆此类也。

——《晋书·惠帝纪》

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。......以贪悍之性,挟愤怒之情,候隙乘便,辄为横逆。而居封域之内,无障塞之隔,掩不备之人,收散野之积,故能为祸滋扰,暴害不测。此必然之势,已验之事也......

——江统《徙戎论》摘自《晋书·江统传》

魏武忘经国之宏规,行忌刻之小数,功臣无立锥之地,子弟君不使之人,徒分茅社,实传虚爵本根无所庇荫,遂乃三叶而亡。有晋思改覆车,复隆盘石,或出拥旎节,莅岳牧之荣,入践台阶,居端接之重。然而......机权失于上,祸乱作于下。楚、赵诸王,相仍构衅,徒兴晋阳之竟匪勤王之师......胡羯陵侮,宗庙丘墟,良可悲也。

——《晋书·列传第二十九》序

统治者镇压内迁民族,激化民族矛盾

宗室权重,引发“八王之乱”

统治集团昏庸腐败

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

东晋十六国

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

西晋

八王之乱

匈奴入侵

十六国

东晋

晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗。

——《隋书 食货志》

东晋政治特点:政在士族

东晋十六国

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

西晋

八王之乱

匈奴入侵

十六国

东晋

▲十六国统治者族属表

宋

北魏

东晋

前秦

齐

北魏

589年,隋文帝灭陈,统一全国,结束长达三百多年的分裂局面

西晋

十六国

东晋

西魏

梁

东魏

北周

陈

北齐

魏

蜀

吴

——交融的民族

走进木兰

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,

不闻爷娘唤女声,

但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,

不闻爷娘唤女声,

但闻燕山胡骑鸣啾啾

......

木兰为何从军?

这是一场什么战争?

出发

黄河

黑山

北魏vs柔然

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,

于439年统一北方

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,

愿驰千里足,送儿还故乡。

天子vs可汗

尚书郎

为什么会有这样矛盾的说辞?

一个少数民族政权,又为何会设置“尚书郎”一职?

三国时期

蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的控制。

东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙

西晋末年

少数民族内迁,受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

东晋十六国时期

“衣冠南渡”

北民南迁,推动江南地区的开发

东晋与南朝

江南地区的开发与民族迁徙

西晋覆灭后,晋元帝逃往江南,在江左重建了东晋王朝。长江天堑,是一个限制南北的天然屏障,使中原战火不能直接延烧到江南。这时江南虽然还是一个经济落后区城,但永嘉之乱的后果“洛京倾覆,中州士人避乱江左每十六七、幽、雾、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅过江淮,帝并侨立郡县以司牧之”。这对江南经济的开发起了直接的促进作用。

——傅筑夫《中国经济史论》

优越的自然条件

社会较为安定

北民南迁

带来先进生产力

统治者

重视生产

江南

得到开发

南北经济差异缩小,山区少数民族与汉族交融

三国时期

蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的控制。

东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙

西晋末年

少数民族内迁,受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

东晋十六国时期

不少的少数民族政权都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩小。

(苻坚)曾经亲临太学,考试学生经义,品其优劣等第,甚至禁卫军士、后宫掖庭,也皆令读书。

——陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册)

淝水之战后,统一北方的前秦为何迅速灭亡?

陛下宠育鲜卑、羌、羯,布满畿甸,此属皆我之深仇。太子独与弱卒数万留守京师,臣惧有不虞之变生于腹心肘掖,不可悔也。

——司马光《资治通鉴·晋纪·淝水之战》

近一百万南征军在这场战斗(肥水之战)中一举崩溃,利用这一机会,慕容垂自立于关东。接着慕容泓(鲜卑族)占据利用这一机会,慕容垂自立于关东。......此时,羌族姚装也举反旗,与泓相呼应。

——谷川道雄

内部各族未充分交融,统治基础脆弱

东晋十六国时期

不少的少数民族政权都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩小。

北魏孝文帝改革

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

……平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王传》

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——司马光:《资治通鉴》

迁都洛阳

说汉语

改汉姓

有学者统计,北魏道武帝时汉臣在大臣中占37.5%,明元帝时占41.4%,太武帝时占50.8%,文成帝时占52.7%,献文帝时占59.5%,孝文帝时占68.9%。

——王家范等编著:《大学中国史》

北魏孝文帝改革

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,

大大缓解了民族矛盾。

促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

为以后北方统一南方

以及隋唐盛世的出现打下了基础。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

——如何看待?

走出木兰

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

思考:魏晋之后,鲜卑人消失了吗?

民族交融≠民族融合

民族融合:A+B+C=D

民族交融:A+B+C=∞

汉代"中国人"观念的出现,标志着中原诸夏与进入中原的部分夷、狄、蛮、戎诸人群经过三代和春秋战国的交往以及秦汉统一的封建专制中央集权政治制度的整合,已融合成一个稳定的民族共同体...到了隋唐,匈奴、鲜卑、羌、氏、羯已渐渐与汉族交融,“中国人”这一民族共同体在这一时期有了很大的丰富与发展。

——蒋连华、蒋连芳

《从汉族形成看我国“多元一体”的民族关系格局》

木兰尽管是鲜卑人,但已随着时间逐渐成为华夏民族的一员,亦是如今其作为民族的象征走向世界的原因。

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

《中外历史纲要》(上)

“唧唧复唧唧,木兰当户织

不闻机杼声,唯闻女叹息......”

——《木兰诗》

新课导入

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

木兰是谁?为何从军?

——动荡的政权

追溯木兰

昨夜见军帖,可汗大点兵

军书十二卷,卷卷有爷名

阿爷无大儿,木兰无长兄

愿为市鞍马,从此替爷征

维太平真君四年,癸未岁七月廿五日,天子臣焘使谒者仆射库六官中书侍郎李敞、傅 ,用骏足、一元大武、柔毛之牲,敢昭告于皇天之神......

归以谢施,推以配天,子子孙孙,福禄永延。荐于,皇皇帝天、皇皇后土。以,皇祖先可寒配,皇妣先可敦配。尚飨!

——东作帅使念凿

嘎仙洞遗址《太平真君四年石刻祝文》

木兰是鲜卑人

“可汗者,犹古之单于;妻号可贺敦,犹古之阏氏也。”

——《旧唐书》

鲜卑旧墟石室嘎仙洞及祝文

1980 年,考古工作者在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗一个山洞——嘎仙洞的石壁上,发现了北魏皇帝祭祖时镌刻的祝文,文字与《魏书》相关记载相同

考古发掘

嘎仙洞就是《魏书》中提到的鲜卑拓跋部“石室”祖庙

文字史料

▲西汉形势图

▲三国鼎立形势图(262年)

观察两幅地图,鲜卑人的根据地发生了什么变化?

鲜卑人发源于大兴安岭地区,

逐渐迁徙至呼伦贝尔地区及原匈奴居住地

三国与两晋

220年,曹操之子曹丕称帝,拉开魏、蜀、吴三足鼎立的序幕

魏

建立者:曹丕

建立时间:220年

都城:洛阳

蜀

建立者:刘备

建立时间:221年

都城:成都

吴

建立者:孙权

建立时间:222年

都城:建业

三国与两晋

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号为晋,史称西晋

晋

建立者:司马炎

建立时间:266年

都城:洛阳

蜀

建立者:刘备

建立时间:221年

都城:成都

吴

建立者:孙权

建立时间:222年

都城:建业

263年,灭蜀

280年,灭吴

完成统一

三国与西晋

自东汉始,少数民族开始向内地迁徙

内徙各族都比汉族落后,各有各的语言习俗,发展速度也不一致,即便一族内部,也分成好多部,互相争斗。……使各族人民付出了极为高昂的代价,也打乱了昔日相对稳定的民族居住区,涤荡了诸少数民族较为严重的部落组织残余,实现了各族人民的交错杂居,为民族交融创造了条件。

——蒋福亚《魏晋南北朝的民族交融》

拓跋鲜卑自走出大兴安岭森林,一直在草原地带活动,而且逐步向南发展,到达江淮地区…这个帝国从崛兴到衰败,曾一再迁都。一则表现了游牧民族的本性,更重要的是基于政治的需要。

——陈正样《草原帝国》

帝尝在华林园,闻虾蟆声,谓左右曰:“此鸣者为官乎,私乎?”或对曰:“在官地为官,在私地为私。”及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”其蒙蔽皆此类也。

——《晋书·惠帝纪》

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。......以贪悍之性,挟愤怒之情,候隙乘便,辄为横逆。而居封域之内,无障塞之隔,掩不备之人,收散野之积,故能为祸滋扰,暴害不测。此必然之势,已验之事也......

——江统《徙戎论》摘自《晋书·江统传》

魏武忘经国之宏规,行忌刻之小数,功臣无立锥之地,子弟君不使之人,徒分茅社,实传虚爵本根无所庇荫,遂乃三叶而亡。有晋思改覆车,复隆盘石,或出拥旎节,莅岳牧之荣,入践台阶,居端接之重。然而......机权失于上,祸乱作于下。楚、赵诸王,相仍构衅,徒兴晋阳之竟匪勤王之师......胡羯陵侮,宗庙丘墟,良可悲也。

——《晋书·列传第二十九》序

统治者镇压内迁民族,激化民族矛盾

宗室权重,引发“八王之乱”

统治集团昏庸腐败

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

东晋十六国

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

西晋

八王之乱

匈奴入侵

十六国

东晋

晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗。

——《隋书 食货志》

东晋政治特点:政在士族

东晋十六国

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋

西晋

八王之乱

匈奴入侵

十六国

东晋

▲十六国统治者族属表

宋

北魏

东晋

前秦

齐

北魏

589年,隋文帝灭陈,统一全国,结束长达三百多年的分裂局面

西晋

十六国

东晋

西魏

梁

东魏

北周

陈

北齐

魏

蜀

吴

——交融的民族

走进木兰

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,

不闻爷娘唤女声,

但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,

不闻爷娘唤女声,

但闻燕山胡骑鸣啾啾

......

木兰为何从军?

这是一场什么战争?

出发

黄河

黑山

北魏vs柔然

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,

于439年统一北方

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,

愿驰千里足,送儿还故乡。

天子vs可汗

尚书郎

为什么会有这样矛盾的说辞?

一个少数民族政权,又为何会设置“尚书郎”一职?

三国时期

蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的控制。

东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙

西晋末年

少数民族内迁,受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

东晋十六国时期

“衣冠南渡”

北民南迁,推动江南地区的开发

东晋与南朝

江南地区的开发与民族迁徙

西晋覆灭后,晋元帝逃往江南,在江左重建了东晋王朝。长江天堑,是一个限制南北的天然屏障,使中原战火不能直接延烧到江南。这时江南虽然还是一个经济落后区城,但永嘉之乱的后果“洛京倾覆,中州士人避乱江左每十六七、幽、雾、青、并、兖五州及徐州之淮北流人相帅过江淮,帝并侨立郡县以司牧之”。这对江南经济的开发起了直接的促进作用。

——傅筑夫《中国经济史论》

优越的自然条件

社会较为安定

北民南迁

带来先进生产力

统治者

重视生产

江南

得到开发

南北经济差异缩小,山区少数民族与汉族交融

三国时期

蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的控制。

东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙

西晋末年

少数民族内迁,受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

东晋十六国时期

不少的少数民族政权都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩小。

(苻坚)曾经亲临太学,考试学生经义,品其优劣等第,甚至禁卫军士、后宫掖庭,也皆令读书。

——陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册)

淝水之战后,统一北方的前秦为何迅速灭亡?

陛下宠育鲜卑、羌、羯,布满畿甸,此属皆我之深仇。太子独与弱卒数万留守京师,臣惧有不虞之变生于腹心肘掖,不可悔也。

——司马光《资治通鉴·晋纪·淝水之战》

近一百万南征军在这场战斗(肥水之战)中一举崩溃,利用这一机会,慕容垂自立于关东。接着慕容泓(鲜卑族)占据利用这一机会,慕容垂自立于关东。......此时,羌族姚装也举反旗,与泓相呼应。

——谷川道雄

内部各族未充分交融,统治基础脆弱

东晋十六国时期

不少的少数民族政权都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩小。

北魏孝文帝改革

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

……平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王传》

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——司马光:《资治通鉴》

迁都洛阳

说汉语

改汉姓

有学者统计,北魏道武帝时汉臣在大臣中占37.5%,明元帝时占41.4%,太武帝时占50.8%,文成帝时占52.7%,献文帝时占59.5%,孝文帝时占68.9%。

——王家范等编著:《大学中国史》

北魏孝文帝改革

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,

大大缓解了民族矛盾。

促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

为以后北方统一南方

以及隋唐盛世的出现打下了基础。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

——如何看待?

走出木兰

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

思考:魏晋之后,鲜卑人消失了吗?

民族交融≠民族融合

民族融合:A+B+C=D

民族交融:A+B+C=∞

汉代"中国人"观念的出现,标志着中原诸夏与进入中原的部分夷、狄、蛮、戎诸人群经过三代和春秋战国的交往以及秦汉统一的封建专制中央集权政治制度的整合,已融合成一个稳定的民族共同体...到了隋唐,匈奴、鲜卑、羌、氏、羯已渐渐与汉族交融,“中国人”这一民族共同体在这一时期有了很大的丰富与发展。

——蒋连华、蒋连芳

《从汉族形成看我国“多元一体”的民族关系格局》

木兰尽管是鲜卑人,但已随着时间逐渐成为华夏民族的一员,亦是如今其作为民族的象征走向世界的原因。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进